2019_2020学年高中语文第一单元1《荷塘月色》课件新人教版必修2(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019_2020学年高中语文第一单元1《荷塘月色》课件新人教版必修2(36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 558.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-08 14:11:40 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

1.品味并鉴赏文中的语言,揣摩重要语句的意义、修辞效果。

2.抓住文中景物的特点,分析景与情的关系;学习作者借景抒情、情景交融的写作手法。

3.了解文章的写作背景,把握作者描写的景物特点,根据景物描写来揣摩作者借此表达的思想情感。

荷塘月色

学习目标

重点

1.在特定语境中揣摩词句的含义。?

2.体味作品写景语言精练、优美的特点及其表达效果。

3.学习本文比喻、拟人、通感等修辞手法的运用。?

难点

借助关键语句体会作者颇不宁静的感情。?

重点难点

课前预习

一、扫除生字

①煤屑 ( ) ②蓊 ( )蓊郁郁 ③独处 ( ) ④弥 ( )望

⑤袅 ( )娜 ( ) ⑥ 脉 ( )脉 ⑦酣 ( )眠 ⑧ 斑驳 ( )

⑨ 峭楞 ( )楞 ⑩倩 ( )影 ? 梵 ( )婀 ( )玲

? 妖童媛 ( )女 ? 鹢 ( )首 ? 櫂 ( )将移

? 纤 ( )腰

答案:

①xiè ②wěnɡ ③chǔ ④mí ⑤niǎo nuó ⑥ mò ⑦ hān ⑧ bó

⑨ lénɡ ⑩ qiàn ? fàn ē ? yuàn ? yì ? zhào ? xiān

二、阅读思考

1.请写出作者夜游荷塘的行踪。

2.课文题目是“荷塘月色”,文中直接描写“荷塘”和“月色”的段落分别是哪几段?

3.本文的文眼句是哪一句?(提示:文眼指文中最能揭示主旨、 升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的 感情基调,确定文章的中心。)

作者简介

朱自清(1898—1948),原名朱自华,字佩 弦,号秋实。江苏扬州人,祖籍浙江绍兴。 现代散文家、诗人、学者,民主战士。曾 在清华大学任教。1948 年 6 月,他身患 重病,仍在《抗议美国扶日政策并拒绝领 取美援面粉宣言》上签名,并嘱咐家人不 买配售面粉。不久,在贫病之中逝世,年 仅 50 岁。

散文特点

朱自清的散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称,富有真情实感。

主要作品

长诗《毁灭》,散文集《背影》《欧游杂记》《伦敦杂记》等。

写作背景

《荷塘月色》写于1927 年 7 月,正是蒋介石发动“四一二”政变后,白色恐怖笼罩着中国大地的时候。

?朱自清当时正处于苦闷彷徨之中。他曾毫不掩饰地表达自己的思想变化:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时, 便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据, 才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《哪里走》)但他毕竟是个爱国的民主主义者,面 对现实的黑暗又不能安心于这种“超然”。

在《一封信》中,他写道:“这几天似乎有些异样。……心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

课文探究

1.课文第四段写月下的荷塘依次写了哪些景物?分别用了什么修辞手法?试具体分析。

答案:示例

写荷叶,“ 像亭亭的舞女的裙”运用比喻 写出荷叶舒展之姿。

写荷花,①用拟人。“袅娜”写出了荷花的轻柔优美,“羞涩”写出了荷花的娇媚多姿。②用博喻。“明珠”喻荷花之洁净,“星星”喻荷花之明亮,“美人”喻荷花之娇美,这三个比喻句构成博喻,从不同侧面描绘出荷花的色彩和光华。

写荷香,用通感。以听觉形容嗅觉,借“渺茫的歌声”来表现荷香断断续续、若有若无的特点,烘托 了环境的优雅、宁静。

写荷波,以“闪电”为喻,突出了“波痕”的光泽和动态美。

2.赏析“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”一句中动词的表达妙处。

答案:示例

“泻”字既照应了“月光如流水一般”中的“流 水”,增强了动感,又写出了月辉照耀、如倾如泄 的景象。

“浮”字突出了雾气自下而上的轻盈、朦胧之态。

“洗”字写出了月光下叶子和花的洁白、纯净。

“笼”字表现了月光下叶子与花轻柔娇美的姿容, 衬托了月光的朦胧、柔和。

3. “酣眠”“小睡”比喻什么?为什么说“恰是到了好处”?

答案:示例

“酣眠”比喻朗照的意境,“ 小睡”比喻淡淡的云遮住了满月的意境。

这种朦胧柔和的恬淡正合作者此时的心境,所以说“恰是到了好处”。

4.赏析句子:

这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

答案:示例

运用了反衬的手法。

内容上,作者用“蝉声”“蛙声”的热闹来衬托自己依然苦闷、哀愁的内心世界,表明作者仍然摆脱不了先前的烦恼;结构上,承上启下,意味着作者从获得暂时解脱的淡淡的喜悦中清醒过来,又回到了现实,流露出淡淡的哀愁。

5.文章最后一句话是否多余?为什么?

答案:示例

不多余。这句话照应开头,一方面使文章形成圆形结构;另一方面以现实的静来反衬作者内心的不宁静。作者刚才的所见、所闻、所思恍如一梦,而现实依旧,作者心里的不宁静依旧,更突出了“淡淡的哀愁”,这一主旋律。

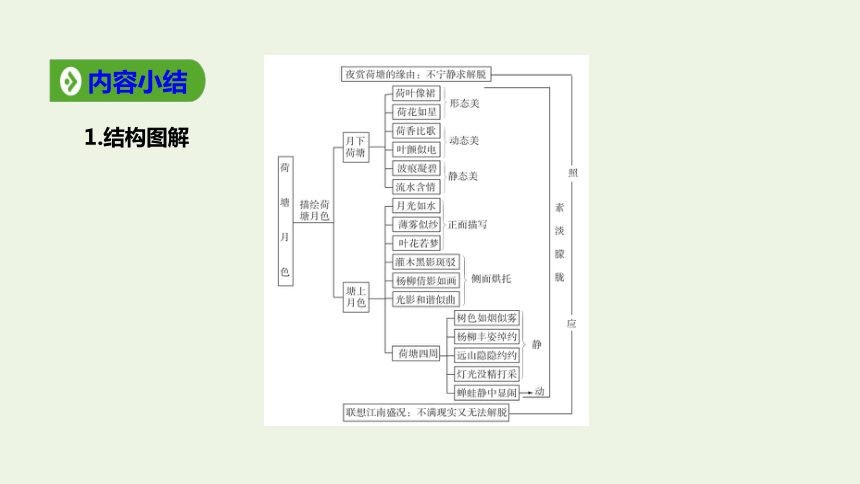

内容小结

1.结构图解

2.主题归纳

文章以作者因“心里颇不宁静”而夜游荷塘为线索,通过对月下荷塘、塘上月色朦胧恬静优美景致生动细腻的描写,委婉含蓄地表达出淡淡的哀愁与淡淡的喜悦相交织的心理体验,反映了作者作为爱国知识分子,在反动军阀统治的白色恐怖之下,感受到现实压抑,向往自由生活,欲求解脱而终难解脱的苦闷与复杂心境。

深入探究

1.文中“淡淡的哀愁”与“淡淡的喜悦”是如何交织展现的?

答案:示例

文章开头的“这几天心里颇不宁静”中的“不宁静”奠定了全文的感情基调,接下来的描写都是对这种低沉情绪的诠释:小路是曲折、幽僻、寂寞的;塘边的树是蓊蓊郁郁的;月光是淡淡的;荷香像渺茫的歌声;天上的云是也是淡淡的; 虽有热闹的蝉声与蛙声,“但热闹是它们的,我什么也没有”,显现出作者心中的失落感;想起古人采莲的情景,作者又不得已发出“可惜我们现在早已无福消受了”的感慨;想回到梦中的江南,作者又不得不面对现实。这种种表现都是“淡淡的哀愁”融入文中所致。

但作者的情感不只是“淡淡的哀愁”,与之并存的还有“淡淡的喜悦”。文章开头“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧”,这不正是作者想摆脱愁 绪而欣然前往荷塘寻求快乐的原因吗?往日阴森森的小 路,在“满月的光里”却显得很好;作者在寂静中“像超出了 平常的自己”,好像到了“另一世界里”,“ 便觉是个自由的人”;到了荷塘,他真的独自受用这美妙的荷香月色,将自由的思绪寄情于无边的美景中,由赏景而思古,联想到古人热 闹的采莲场景。可见,“ 淡淡的喜悦”同样融入全文之中。

正是这“淡淡的哀愁”和“淡淡的喜悦”,给幽美的荷塘披上了朦胧的轻纱,使作者笔下的荷塘之景变得淡雅、安谧、柔和,同时真实自然地反映出作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。

2. 月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的平静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾了,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答案:示例

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。

游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史, 描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更 表现了作者对美好自由生活的向往。

《西洲曲》以谐音描写了一个青年女子思念情人的痛苦, 《采莲赋》与《西洲曲》犹如两幅图画,形成了“热”与“冷”、 “动”与“静”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾 与冲突。

“这令我到底惦着江南了”一句是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原 因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆 脱不掉的万分苦恼的心情。

3. 从描写手法方面谈谈文章是如何描绘“荷塘月色” 的?

答案:示例

写荷塘,动静结合。先写田田的荷叶,后写荷叶中零星地点 缀着的荷花,这是静的画面。“ 这时候叶子与花也有一丝的 颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”则是动的景致。 动静结合,形象地传达出月下荷塘幽静又富有生气的特点。 虽无“月”字,但处处有月色。叶子、花以及被微风带起的 凝碧的波痕,都是在月色映射下才形成了动人的景致。

写月色,虚实结合。先写月光如流水般泻在叶子与花上的 情景,“ 薄薄的青雾浮起在荷塘里”,这是实写。“ 叶子和花 仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”则是虚写,但 虚中见实,贴切地表现了朦胧月色下荷花飘忽的姿态。写 月下的投影,有“灌木”的“参差的斑驳的黑影”,也有“弯弯 的杨柳的稀疏的倩影”,而这些“影”又像是“画在荷叶上”, 光影交错,把岸边树、塘中荷连在一起,构成了美丽的图景。 此处写月色,但处处有荷塘。

4. 本文语言优美生动,试从词语运用和修辞手法方面结合实例具体分析。

答案:示例

讲究炼字。炼动词、形容词。一些平常字词,在作者独具匠心的安排下,产生一种神奇的美感和韵味。 如“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”,这里 的“泻”字,就将无形的月光化为有形之物,将静态的光化为流动的光。 又如写杨柳的倩影,“ 像是画在荷叶上”,“ 画”字就用得出神入化,既突出了倩影之美,也巧妙地流露出了作者的喜悦之情。

使用叠词。 文中大量使用叠词,如“蓊蓊郁郁”“ 曲曲折折”“ 田田”“ 亭 亭”“ 层层”“ 粒粒”“ 缕缕”“ 脉脉”“ 薄薄”等,不但形象地描 摹出了眼前之美景,也浓化了抒彩,增加了语言的音韵美。

妙用比喻和通感。 文中运用了大量新鲜贴切、生动形象的比喻。如将“荷叶” 喻为“亭亭的舞女的裙”,将“荷花”喻为“一粒粒的明珠”“ 碧 天里的星星”“ 刚出浴的美人”,等等。 本文最为突出的是通感的巧妙运用。比如作者将对“缕缕 清香”的嗅觉,写成对“渺茫的歌声”的听觉;又将对“参差 的斑驳的黑影”的视觉,写成对“和谐的旋律”的听觉;等等。 这些通感手法的恰当运用,增添了文章的诗情画意。

5.《荷塘月色》在结构上有什么特点?有什么表达效果?请结合文本进行探究。

答案:示例

本文结构是圆形的,外结构、内结构均是如此。

从外结构看,文章从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。

内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理 历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的困扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,“ 还是暂时超然的好”“ 乐得暂时忘记”(《 哪里走》),宁静也好,超脱也好,都是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还得回到喧闹中去。结构和内容的紧密联系,使 《荷塘月色》读起来文气酣畅、浑然天成。

课堂训练

1.根据拼音填汉字。

(pì)幽( ) (zhuì)点( )

① (pǐ)( )好 ② (duō)( )拾

(pì)( )如 (chuò)( )学

(bì)( )还 (chuò)( )泣

(niǎo)( )娜 (qiàn)( )影

③ (fú)( )水 ④ (jìnɡ)( )乱

(xiāo)( )雄 (jìnɡ)( )妆

(yuàn)( )女 (diàn)( )记

⑤ (yuán)潺( ) ⑥(diǎn)( )脚

(yuán)( )引 (diān)( )量

答案:

①僻 / 癖 / 譬 / 璧 ②缀 / 掇 / 辍 / 啜

③袅 / 凫 / 枭 ④倩 / 靖 / 靓

⑤媛 / 湲 / 援 ⑥惦 / 踮 / 掂

2.判断下列加点成语使用的对错。

① 雨过天晴,清风送爽,花香浓郁,小蜜蜂们蓊蓊郁郁地奔了出来,忙着采花酿蜜。 ( )

② 中央三令五申,要求企业搞好安全生产,但是,某些企业为了利益,在安全生产上欲盖弥彰,抛出安全整顿的幌子作掩饰。 ( )

③ 在我国有许多寺庙历经沧桑,风剥雨蚀,已变得斑驳陆离。 ( )

④ 现实生活中,我们应该尽量打破“亡羊补牢”的思维定式,对待工作既不凑合也不麻痹,恪尽职守,力求做到曲突徙薪。 ( )

⑤ 那部电视剧虽博得了有关专家的一致好评,但终因曲高和寡,收视率不高。 ( )

⑥ 诗歌需要有广大的受众做基础,相继涌现出的下里巴人式诗作是诗歌发展的沃土,为出现阳春白雪之作提供了提升的平台和跳板。 ( )

⑦ 虽然不少通信运营商信誓旦旦地保证,其营业点将确保通信业务中关键的私人信息不会被泄露,然而事实却是差强人意的。 ( )

⑧ 参加某歌唱比赛的选手们风格各异,演唱的歌曲也各有特色,曲尽其妙,整个现场激情澎湃,让观众完全沉浸其中。( )

答案:

①× “蓊蓊郁郁”不能指蜜蜂。用在这里不符合语境。

②× “欲盖弥彰”用在此处与语境不符。

③ √ ④ √ ⑤ √ ⑥ √

⑦× “差强人意”指大体上还能使人满意。

不合语意。

⑧× 曲尽其妙:委婉而细致地将其中的奥妙充分表达出来。形容表达的技巧十分高明。曲,弯曲,指委婉曲折;尽,充分表达。语境是想表达歌手的演唱表现出了

歌曲本身最纯粹的魅力,“曲尽其妙”用在这里望文生义。

3.修辞运用。

①拟人、比喻:层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又 如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

仿用:

② 通感:微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌 声似的。

仿用:

答案:示例

①仿写:悠悠白云中,隐约地横亘着一座座青山,有腼腆地躲 进雾霭的,有大方地露出真容的;正如一把把直指苍穹的 利剑,又如碧空中腾飞的巨龙,又如绵延不断的绿色屏障。

② 仿写:细雨飘过,带来阵阵清凉,仿佛远方荷塘上幽幽的清 香似的。

课后作业

1.下列词语中,没有错别字、加点字的注音无误的一项是 ( )

A. 静谧 (mì) 倩影( qiàn) 藻饰 风姿绰约

B. 吞噬 (shì) 峭楞楞( lènɡ) 癖好 没精打彩

C. 纤腰( qiàn) 一脉相承( mài) 敛裾 婉然

D. 霎 时( chà) 梵婀 玲( ē) 风致 斑驳陆离

2.下列各句中加点的成语,使用不正确的一项是 ( )

A. 京剧大师梅兰芳先生不仅在舞台上风姿绰约 ,在日常生 活中也气度不凡,无论何时何地,他总能让人为之倾倒。

B. 水仙花,因多为水养,且叶姿秀美,花香浓郁,亭亭玉立 水中,故有“凌波仙子”的雅号。

C. 目前,中学生作文中的错别字俯拾即是,改变这种现状 是语文教学的重要任务之一。

D. 在世界经济普遍不景气的大背景下,中国经济仍保持高速发展,而有些国家的经济景象则显得差强人意。

3. 下列各项中,没有语病的一项是 ( )

我们仔细调查研究的结果,认为他要负全部责任,但他 却百般抵赖,拒不承担酒后开车超速行驶致使大桥护栏 被撞毁的损失。

前期准备工作已经完成,现在,摆在翻译工作者面前的 任务就是如何提高翻译质量的问题了。

今天是开学的第一天,同学们一报完名,就在清洁委员 的组织下,把教室打扫得干干净净,整整齐齐。

同学们怀着崇敬的心情注视着这位见义勇为的英雄,倾 听着他的英雄的报告,都被他那舍己为人的精神深深的感染。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项 是 ( )

我爱小池,也爱溪流,是因为爱它们的“清”和“远”。 ,像一位开朗的小伙、活泼的姑娘,唱着欢快的歌儿,踏着轻快的脚步,走出群山去迎接太阳和大海。

① 各种颜色的小鱼穿行其间,历历可数

② 溪流蜿蜒,如一条银蛇

③ 小池清澈见底,汪汪一碧,宛如一块温润的玉

④ 时隐时现,游向远方

⑤ 绿油油的水草在水底晃动

A. ② ④ ⑤ ③ ① B. ② ④ ① ③ ⑤

C. ③ ① ⑤ ④ ② D. ③ ⑤ ① ② ④

5.请从下列高中课文中任选两篇,以之为中心写一副对联, 或概括课文内容,或评价主要人物,或揭示课文主旨,或表 达读后感想。注意回顾我们所学的对联常识。(上下联不 少于 14 字)

备选课文:《荷塘月色》《记念刘和珍君》《鸿门宴》《烛之 武退秦师》

示例:《荆轲刺秦王》:说於期自刎贿蒙嘉进言图穷匕见秦 庭五步流碧血;叱太子多疑笑武阳变色事败人亡易水千年 有余寒。

①篇目 : ; 。

②篇目 : ; 。

6.根据你对《荷塘月色》中“情景交融”手法的理解和感受, 运用该手法,按照情景要求,写一段话。(词语顺序可以调 整,意境塑造中应包括鲜明的感情,不少于 30 字)

① 用“风、树、雨”表达自己获得荣誉、受到表扬时的心情。

用“风、树、雨”表达自己遭受挫折、受到批评时的心情。

答案:

A 解析: B.“楞”读 lénɡ,“ 没精打彩”应写作“没精打采”。 C.“纤”读 xiān,“ 婉然”应写作“宛然”。 D.“霎”读 shà。

D 解析: A. “风姿绰约”形容女子风韵姿态柔美动人。尽管梅 兰芳是男的,但他擅长表演的角色是“旦”,也就是女性,所以成语符合句意。B. 亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形 体挺拔。这里形容水仙花形体挺拔,正确。C. 俯拾即是:只要弯下身子来捡,到处都是,形容地上的某一类东西、要找的某一类例证、文章中的错别字等很多。这里用来形容错别字很多,使用正确。D.差强人意:大体上使人满意。此处望文生义, 使用错误。

3.D 解析: A.主谓搭配不当。把“认为”改为“证明”;或把“结果” 去掉,改为“我们通过调查研究,认为他要负全部责任”。 B. 主宾搭配不当。“ 任务”不能是“问题”,可将“任务”或“的问题” 删掉。C 补语和中心语搭配不当。“ 教室”不能打扫得“整整 齐齐”,可将“整整齐齐”改为“把桌椅摆放得整整齐齐”。

4. D 解析:本题考查语言的连贯、准确。注意第一句中含有表示先后顺序的两个条件——“我爱”“也爱”,告诉我们要先说“小池”,后说“溪流”;再注意按“清”“远”的顺序排列。

5. 示例:①《荷塘月色》:满月清辉,别有天地洗一腔心事;曲塘 荷韵,更无片时沾两袖清芳。②《记念刘和珍君》:身已死魂 犹生长留微笑温和与师友;能苟生却赴死只争自由独立为人 民。③《鸿门宴》: 诛宋义战巨鹿降章邯略三秦一宴鸿门初 铸错;疑范增失主谋丧虞氏摧五脏千年垓下总余哀。④《烛 之武退秦师》:有勇有谋,强敌营中寸舌可退三军将士;不卑不 亢,老臣身后尺牍亦书千秋美名。

6. 示例: ① 风拂过我微笑着的脸庞,两旁的树在“哗哗”地鼓掌, 晶莹的雨丝飘落下来,融进我甜甜的心里。 ② 风在猛烈地抽打着树,树随之呻吟,大滴大滴的雨点溅到我 的脸上,变成了泪水。解析:要做到情景交融,一般是乐景抒乐情,哀景抒哀情;描写 景物时注意使用修辞手法,表达要生动鲜明。

1.品味并鉴赏文中的语言,揣摩重要语句的意义、修辞效果。

2.抓住文中景物的特点,分析景与情的关系;学习作者借景抒情、情景交融的写作手法。

3.了解文章的写作背景,把握作者描写的景物特点,根据景物描写来揣摩作者借此表达的思想情感。

荷塘月色

学习目标

重点

1.在特定语境中揣摩词句的含义。?

2.体味作品写景语言精练、优美的特点及其表达效果。

3.学习本文比喻、拟人、通感等修辞手法的运用。?

难点

借助关键语句体会作者颇不宁静的感情。?

重点难点

课前预习

一、扫除生字

①煤屑 ( ) ②蓊 ( )蓊郁郁 ③独处 ( ) ④弥 ( )望

⑤袅 ( )娜 ( ) ⑥ 脉 ( )脉 ⑦酣 ( )眠 ⑧ 斑驳 ( )

⑨ 峭楞 ( )楞 ⑩倩 ( )影 ? 梵 ( )婀 ( )玲

? 妖童媛 ( )女 ? 鹢 ( )首 ? 櫂 ( )将移

? 纤 ( )腰

答案:

①xiè ②wěnɡ ③chǔ ④mí ⑤niǎo nuó ⑥ mò ⑦ hān ⑧ bó

⑨ lénɡ ⑩ qiàn ? fàn ē ? yuàn ? yì ? zhào ? xiān

二、阅读思考

1.请写出作者夜游荷塘的行踪。

2.课文题目是“荷塘月色”,文中直接描写“荷塘”和“月色”的段落分别是哪几段?

3.本文的文眼句是哪一句?(提示:文眼指文中最能揭示主旨、 升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的 感情基调,确定文章的中心。)

作者简介

朱自清(1898—1948),原名朱自华,字佩 弦,号秋实。江苏扬州人,祖籍浙江绍兴。 现代散文家、诗人、学者,民主战士。曾 在清华大学任教。1948 年 6 月,他身患 重病,仍在《抗议美国扶日政策并拒绝领 取美援面粉宣言》上签名,并嘱咐家人不 买配售面粉。不久,在贫病之中逝世,年 仅 50 岁。

散文特点

朱自清的散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称,富有真情实感。

主要作品

长诗《毁灭》,散文集《背影》《欧游杂记》《伦敦杂记》等。

写作背景

《荷塘月色》写于1927 年 7 月,正是蒋介石发动“四一二”政变后,白色恐怖笼罩着中国大地的时候。

?朱自清当时正处于苦闷彷徨之中。他曾毫不掩饰地表达自己的思想变化:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时, 便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据, 才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《哪里走》)但他毕竟是个爱国的民主主义者,面 对现实的黑暗又不能安心于这种“超然”。

在《一封信》中,他写道:“这几天似乎有些异样。……心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”

《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

课文探究

1.课文第四段写月下的荷塘依次写了哪些景物?分别用了什么修辞手法?试具体分析。

答案:示例

写荷叶,“ 像亭亭的舞女的裙”运用比喻 写出荷叶舒展之姿。

写荷花,①用拟人。“袅娜”写出了荷花的轻柔优美,“羞涩”写出了荷花的娇媚多姿。②用博喻。“明珠”喻荷花之洁净,“星星”喻荷花之明亮,“美人”喻荷花之娇美,这三个比喻句构成博喻,从不同侧面描绘出荷花的色彩和光华。

写荷香,用通感。以听觉形容嗅觉,借“渺茫的歌声”来表现荷香断断续续、若有若无的特点,烘托 了环境的优雅、宁静。

写荷波,以“闪电”为喻,突出了“波痕”的光泽和动态美。

2.赏析“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”一句中动词的表达妙处。

答案:示例

“泻”字既照应了“月光如流水一般”中的“流 水”,增强了动感,又写出了月辉照耀、如倾如泄 的景象。

“浮”字突出了雾气自下而上的轻盈、朦胧之态。

“洗”字写出了月光下叶子和花的洁白、纯净。

“笼”字表现了月光下叶子与花轻柔娇美的姿容, 衬托了月光的朦胧、柔和。

3. “酣眠”“小睡”比喻什么?为什么说“恰是到了好处”?

答案:示例

“酣眠”比喻朗照的意境,“ 小睡”比喻淡淡的云遮住了满月的意境。

这种朦胧柔和的恬淡正合作者此时的心境,所以说“恰是到了好处”。

4.赏析句子:

这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

答案:示例

运用了反衬的手法。

内容上,作者用“蝉声”“蛙声”的热闹来衬托自己依然苦闷、哀愁的内心世界,表明作者仍然摆脱不了先前的烦恼;结构上,承上启下,意味着作者从获得暂时解脱的淡淡的喜悦中清醒过来,又回到了现实,流露出淡淡的哀愁。

5.文章最后一句话是否多余?为什么?

答案:示例

不多余。这句话照应开头,一方面使文章形成圆形结构;另一方面以现实的静来反衬作者内心的不宁静。作者刚才的所见、所闻、所思恍如一梦,而现实依旧,作者心里的不宁静依旧,更突出了“淡淡的哀愁”,这一主旋律。

内容小结

1.结构图解

2.主题归纳

文章以作者因“心里颇不宁静”而夜游荷塘为线索,通过对月下荷塘、塘上月色朦胧恬静优美景致生动细腻的描写,委婉含蓄地表达出淡淡的哀愁与淡淡的喜悦相交织的心理体验,反映了作者作为爱国知识分子,在反动军阀统治的白色恐怖之下,感受到现实压抑,向往自由生活,欲求解脱而终难解脱的苦闷与复杂心境。

深入探究

1.文中“淡淡的哀愁”与“淡淡的喜悦”是如何交织展现的?

答案:示例

文章开头的“这几天心里颇不宁静”中的“不宁静”奠定了全文的感情基调,接下来的描写都是对这种低沉情绪的诠释:小路是曲折、幽僻、寂寞的;塘边的树是蓊蓊郁郁的;月光是淡淡的;荷香像渺茫的歌声;天上的云是也是淡淡的; 虽有热闹的蝉声与蛙声,“但热闹是它们的,我什么也没有”,显现出作者心中的失落感;想起古人采莲的情景,作者又不得已发出“可惜我们现在早已无福消受了”的感慨;想回到梦中的江南,作者又不得不面对现实。这种种表现都是“淡淡的哀愁”融入文中所致。

但作者的情感不只是“淡淡的哀愁”,与之并存的还有“淡淡的喜悦”。文章开头“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧”,这不正是作者想摆脱愁 绪而欣然前往荷塘寻求快乐的原因吗?往日阴森森的小 路,在“满月的光里”却显得很好;作者在寂静中“像超出了 平常的自己”,好像到了“另一世界里”,“ 便觉是个自由的人”;到了荷塘,他真的独自受用这美妙的荷香月色,将自由的思绪寄情于无边的美景中,由赏景而思古,联想到古人热 闹的采莲场景。可见,“ 淡淡的喜悦”同样融入全文之中。

正是这“淡淡的哀愁”和“淡淡的喜悦”,给幽美的荷塘披上了朦胧的轻纱,使作者笔下的荷塘之景变得淡雅、安谧、柔和,同时真实自然地反映出作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。

2. 月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的平静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾了,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答案:示例

从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,顺理成章。

游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史, 描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更 表现了作者对美好自由生活的向往。

《西洲曲》以谐音描写了一个青年女子思念情人的痛苦, 《采莲赋》与《西洲曲》犹如两幅图画,形成了“热”与“冷”、 “动”与“静”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾 与冲突。

“这令我到底惦着江南了”一句是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原 因,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆 脱不掉的万分苦恼的心情。

3. 从描写手法方面谈谈文章是如何描绘“荷塘月色” 的?

答案:示例

写荷塘,动静结合。先写田田的荷叶,后写荷叶中零星地点 缀着的荷花,这是静的画面。“ 这时候叶子与花也有一丝的 颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”则是动的景致。 动静结合,形象地传达出月下荷塘幽静又富有生气的特点。 虽无“月”字,但处处有月色。叶子、花以及被微风带起的 凝碧的波痕,都是在月色映射下才形成了动人的景致。

写月色,虚实结合。先写月光如流水般泻在叶子与花上的 情景,“ 薄薄的青雾浮起在荷塘里”,这是实写。“ 叶子和花 仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦”则是虚写,但 虚中见实,贴切地表现了朦胧月色下荷花飘忽的姿态。写 月下的投影,有“灌木”的“参差的斑驳的黑影”,也有“弯弯 的杨柳的稀疏的倩影”,而这些“影”又像是“画在荷叶上”, 光影交错,把岸边树、塘中荷连在一起,构成了美丽的图景。 此处写月色,但处处有荷塘。

4. 本文语言优美生动,试从词语运用和修辞手法方面结合实例具体分析。

答案:示例

讲究炼字。炼动词、形容词。一些平常字词,在作者独具匠心的安排下,产生一种神奇的美感和韵味。 如“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”,这里 的“泻”字,就将无形的月光化为有形之物,将静态的光化为流动的光。 又如写杨柳的倩影,“ 像是画在荷叶上”,“ 画”字就用得出神入化,既突出了倩影之美,也巧妙地流露出了作者的喜悦之情。

使用叠词。 文中大量使用叠词,如“蓊蓊郁郁”“ 曲曲折折”“ 田田”“ 亭 亭”“ 层层”“ 粒粒”“ 缕缕”“ 脉脉”“ 薄薄”等,不但形象地描 摹出了眼前之美景,也浓化了抒彩,增加了语言的音韵美。

妙用比喻和通感。 文中运用了大量新鲜贴切、生动形象的比喻。如将“荷叶” 喻为“亭亭的舞女的裙”,将“荷花”喻为“一粒粒的明珠”“ 碧 天里的星星”“ 刚出浴的美人”,等等。 本文最为突出的是通感的巧妙运用。比如作者将对“缕缕 清香”的嗅觉,写成对“渺茫的歌声”的听觉;又将对“参差 的斑驳的黑影”的视觉,写成对“和谐的旋律”的听觉;等等。 这些通感手法的恰当运用,增添了文章的诗情画意。

5.《荷塘月色》在结构上有什么特点?有什么表达效果?请结合文本进行探究。

答案:示例

本文结构是圆形的,外结构、内结构均是如此。

从外结构看,文章从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。从内结构看,情感思绪从不静、求静、得静到出静,也呈一个圆形。

内外结构的一致性,恰到好处地适应了作者展现一段心理 历程的需要。他知道,作为社会的人,是无论如何摆脱不了现实的困扰的,苦闷之中,何以排忧?在他看来,“ 还是暂时超然的好”“ 乐得暂时忘记”(《 哪里走》),宁静也好,超脱也好,都是短暂的。所以,出了门还得回来,获得片刻的静最终还得回到喧闹中去。结构和内容的紧密联系,使 《荷塘月色》读起来文气酣畅、浑然天成。

课堂训练

1.根据拼音填汉字。

(pì)幽( ) (zhuì)点( )

① (pǐ)( )好 ② (duō)( )拾

(pì)( )如 (chuò)( )学

(bì)( )还 (chuò)( )泣

(niǎo)( )娜 (qiàn)( )影

③ (fú)( )水 ④ (jìnɡ)( )乱

(xiāo)( )雄 (jìnɡ)( )妆

(yuàn)( )女 (diàn)( )记

⑤ (yuán)潺( ) ⑥(diǎn)( )脚

(yuán)( )引 (diān)( )量

答案:

①僻 / 癖 / 譬 / 璧 ②缀 / 掇 / 辍 / 啜

③袅 / 凫 / 枭 ④倩 / 靖 / 靓

⑤媛 / 湲 / 援 ⑥惦 / 踮 / 掂

2.判断下列加点成语使用的对错。

① 雨过天晴,清风送爽,花香浓郁,小蜜蜂们蓊蓊郁郁地奔了出来,忙着采花酿蜜。 ( )

② 中央三令五申,要求企业搞好安全生产,但是,某些企业为了利益,在安全生产上欲盖弥彰,抛出安全整顿的幌子作掩饰。 ( )

③ 在我国有许多寺庙历经沧桑,风剥雨蚀,已变得斑驳陆离。 ( )

④ 现实生活中,我们应该尽量打破“亡羊补牢”的思维定式,对待工作既不凑合也不麻痹,恪尽职守,力求做到曲突徙薪。 ( )

⑤ 那部电视剧虽博得了有关专家的一致好评,但终因曲高和寡,收视率不高。 ( )

⑥ 诗歌需要有广大的受众做基础,相继涌现出的下里巴人式诗作是诗歌发展的沃土,为出现阳春白雪之作提供了提升的平台和跳板。 ( )

⑦ 虽然不少通信运营商信誓旦旦地保证,其营业点将确保通信业务中关键的私人信息不会被泄露,然而事实却是差强人意的。 ( )

⑧ 参加某歌唱比赛的选手们风格各异,演唱的歌曲也各有特色,曲尽其妙,整个现场激情澎湃,让观众完全沉浸其中。( )

答案:

①× “蓊蓊郁郁”不能指蜜蜂。用在这里不符合语境。

②× “欲盖弥彰”用在此处与语境不符。

③ √ ④ √ ⑤ √ ⑥ √

⑦× “差强人意”指大体上还能使人满意。

不合语意。

⑧× 曲尽其妙:委婉而细致地将其中的奥妙充分表达出来。形容表达的技巧十分高明。曲,弯曲,指委婉曲折;尽,充分表达。语境是想表达歌手的演唱表现出了

歌曲本身最纯粹的魅力,“曲尽其妙”用在这里望文生义。

3.修辞运用。

①拟人、比喻:层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又 如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

仿用:

② 通感:微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌 声似的。

仿用:

答案:示例

①仿写:悠悠白云中,隐约地横亘着一座座青山,有腼腆地躲 进雾霭的,有大方地露出真容的;正如一把把直指苍穹的 利剑,又如碧空中腾飞的巨龙,又如绵延不断的绿色屏障。

② 仿写:细雨飘过,带来阵阵清凉,仿佛远方荷塘上幽幽的清 香似的。

课后作业

1.下列词语中,没有错别字、加点字的注音无误的一项是 ( )

A. 静谧 (mì) 倩影( qiàn) 藻饰 风姿绰约

B. 吞噬 (shì) 峭楞楞( lènɡ) 癖好 没精打彩

C. 纤腰( qiàn) 一脉相承( mài) 敛裾 婉然

D. 霎 时( chà) 梵婀 玲( ē) 风致 斑驳陆离

2.下列各句中加点的成语,使用不正确的一项是 ( )

A. 京剧大师梅兰芳先生不仅在舞台上风姿绰约 ,在日常生 活中也气度不凡,无论何时何地,他总能让人为之倾倒。

B. 水仙花,因多为水养,且叶姿秀美,花香浓郁,亭亭玉立 水中,故有“凌波仙子”的雅号。

C. 目前,中学生作文中的错别字俯拾即是,改变这种现状 是语文教学的重要任务之一。

D. 在世界经济普遍不景气的大背景下,中国经济仍保持高速发展,而有些国家的经济景象则显得差强人意。

3. 下列各项中,没有语病的一项是 ( )

我们仔细调查研究的结果,认为他要负全部责任,但他 却百般抵赖,拒不承担酒后开车超速行驶致使大桥护栏 被撞毁的损失。

前期准备工作已经完成,现在,摆在翻译工作者面前的 任务就是如何提高翻译质量的问题了。

今天是开学的第一天,同学们一报完名,就在清洁委员 的组织下,把教室打扫得干干净净,整整齐齐。

同学们怀着崇敬的心情注视着这位见义勇为的英雄,倾 听着他的英雄的报告,都被他那舍己为人的精神深深的感染。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项 是 ( )

我爱小池,也爱溪流,是因为爱它们的“清”和“远”。 ,像一位开朗的小伙、活泼的姑娘,唱着欢快的歌儿,踏着轻快的脚步,走出群山去迎接太阳和大海。

① 各种颜色的小鱼穿行其间,历历可数

② 溪流蜿蜒,如一条银蛇

③ 小池清澈见底,汪汪一碧,宛如一块温润的玉

④ 时隐时现,游向远方

⑤ 绿油油的水草在水底晃动

A. ② ④ ⑤ ③ ① B. ② ④ ① ③ ⑤

C. ③ ① ⑤ ④ ② D. ③ ⑤ ① ② ④

5.请从下列高中课文中任选两篇,以之为中心写一副对联, 或概括课文内容,或评价主要人物,或揭示课文主旨,或表 达读后感想。注意回顾我们所学的对联常识。(上下联不 少于 14 字)

备选课文:《荷塘月色》《记念刘和珍君》《鸿门宴》《烛之 武退秦师》

示例:《荆轲刺秦王》:说於期自刎贿蒙嘉进言图穷匕见秦 庭五步流碧血;叱太子多疑笑武阳变色事败人亡易水千年 有余寒。

①篇目 : ; 。

②篇目 : ; 。

6.根据你对《荷塘月色》中“情景交融”手法的理解和感受, 运用该手法,按照情景要求,写一段话。(词语顺序可以调 整,意境塑造中应包括鲜明的感情,不少于 30 字)

① 用“风、树、雨”表达自己获得荣誉、受到表扬时的心情。

用“风、树、雨”表达自己遭受挫折、受到批评时的心情。

答案:

A 解析: B.“楞”读 lénɡ,“ 没精打彩”应写作“没精打采”。 C.“纤”读 xiān,“ 婉然”应写作“宛然”。 D.“霎”读 shà。

D 解析: A. “风姿绰约”形容女子风韵姿态柔美动人。尽管梅 兰芳是男的,但他擅长表演的角色是“旦”,也就是女性,所以成语符合句意。B. 亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形 体挺拔。这里形容水仙花形体挺拔,正确。C. 俯拾即是:只要弯下身子来捡,到处都是,形容地上的某一类东西、要找的某一类例证、文章中的错别字等很多。这里用来形容错别字很多,使用正确。D.差强人意:大体上使人满意。此处望文生义, 使用错误。

3.D 解析: A.主谓搭配不当。把“认为”改为“证明”;或把“结果” 去掉,改为“我们通过调查研究,认为他要负全部责任”。 B. 主宾搭配不当。“ 任务”不能是“问题”,可将“任务”或“的问题” 删掉。C 补语和中心语搭配不当。“ 教室”不能打扫得“整整 齐齐”,可将“整整齐齐”改为“把桌椅摆放得整整齐齐”。

4. D 解析:本题考查语言的连贯、准确。注意第一句中含有表示先后顺序的两个条件——“我爱”“也爱”,告诉我们要先说“小池”,后说“溪流”;再注意按“清”“远”的顺序排列。

5. 示例:①《荷塘月色》:满月清辉,别有天地洗一腔心事;曲塘 荷韵,更无片时沾两袖清芳。②《记念刘和珍君》:身已死魂 犹生长留微笑温和与师友;能苟生却赴死只争自由独立为人 民。③《鸿门宴》: 诛宋义战巨鹿降章邯略三秦一宴鸿门初 铸错;疑范增失主谋丧虞氏摧五脏千年垓下总余哀。④《烛 之武退秦师》:有勇有谋,强敌营中寸舌可退三军将士;不卑不 亢,老臣身后尺牍亦书千秋美名。

6. 示例: ① 风拂过我微笑着的脸庞,两旁的树在“哗哗”地鼓掌, 晶莹的雨丝飘落下来,融进我甜甜的心里。 ② 风在猛烈地抽打着树,树随之呻吟,大滴大滴的雨点溅到我 的脸上,变成了泪水。解析:要做到情景交融,一般是乐景抒乐情,哀景抒哀情;描写 景物时注意使用修辞手法,表达要生动鲜明。