《马说》课件32张PPT

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

马 说 韩 愈

揭示目标:

1、了解韩愈,疏通文意。

2、理清本文的论述结构,学习本文的写作手法,理解作者的思想感情。

3、正确认识社会,认识自己,努力学习,实现自身价值。

回顾作者

韩愈,字____,___代河南河阳人(今河南孟县)。著名________、________。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为_____________之首。因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为________,死后谥“文”,故又称“韩文公”。他幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

著_____________四十卷。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

退之

唐

文学家

哲学家

“唐宋八大家”

韩昌黎

《昌黎先生集》

“说”:是古代的一种托物寓意的议论体裁.用以陈述作者对某些问题的看法。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。相当于杂文

“马说”这个标题,是后来人加的。从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题。”

这篇文章以马为喻,谈的却是人才问题。

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。

本文是作者《杂说四首》中的第四首,“马说”这个标题,是后来人加的。

《马说》解题

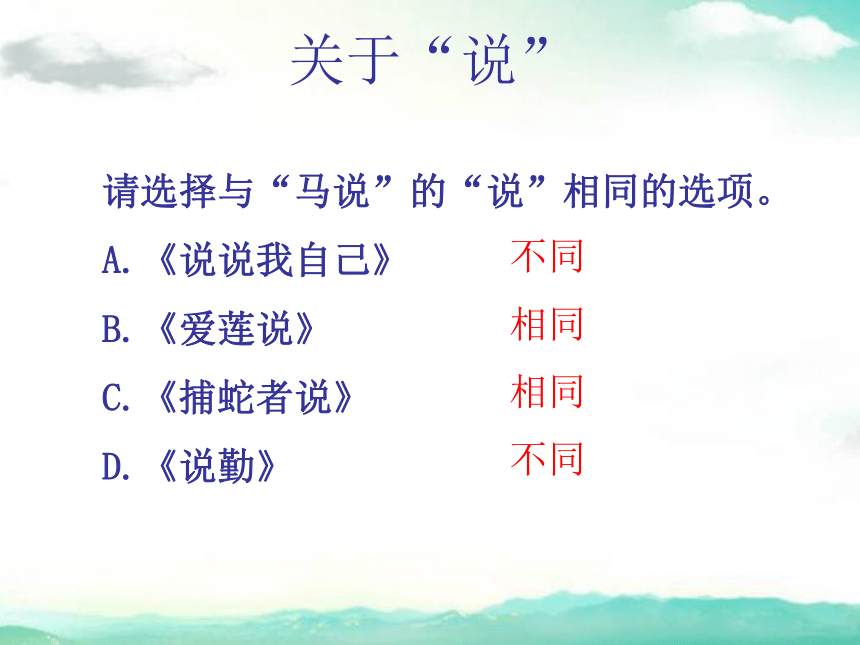

请选择与“马说”的“说”相同的选项。

A.《说说我自己》

B.《爱莲说》

C.《捕蛇者说》

D.《说勤》

关于“说”

不同

相同

相同

不同

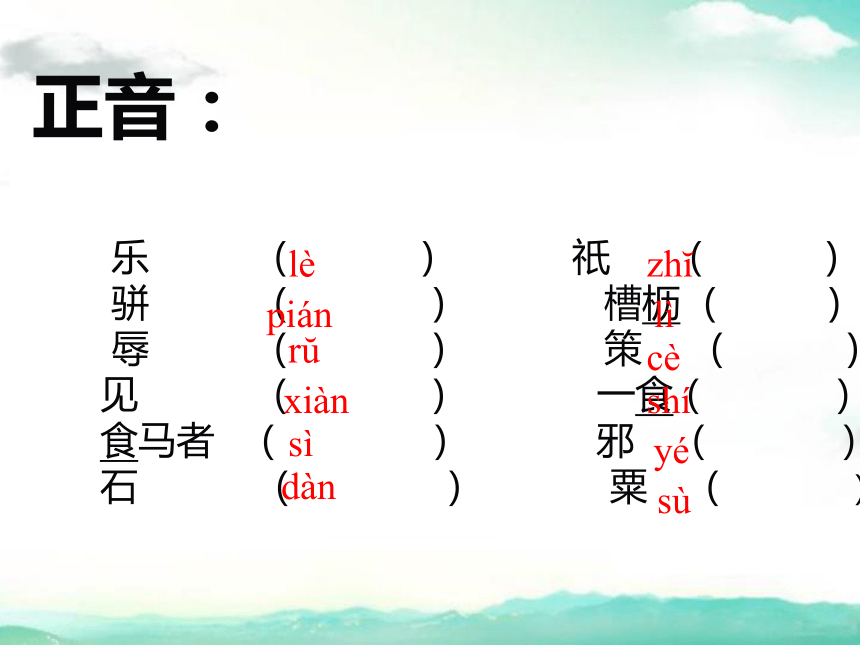

正音:

乐 ( ) 祇 ( )

骈 ( ) 槽枥 ( )

辱 ( ) 策 ( )

见 ( ) 一食( )

食马者 ( ) 邪 ( )

石 ( ) 粟 ( )

lè

pián

zh?

lì

r?

cè

xiàn

shí

sì

yé

dàn

sù

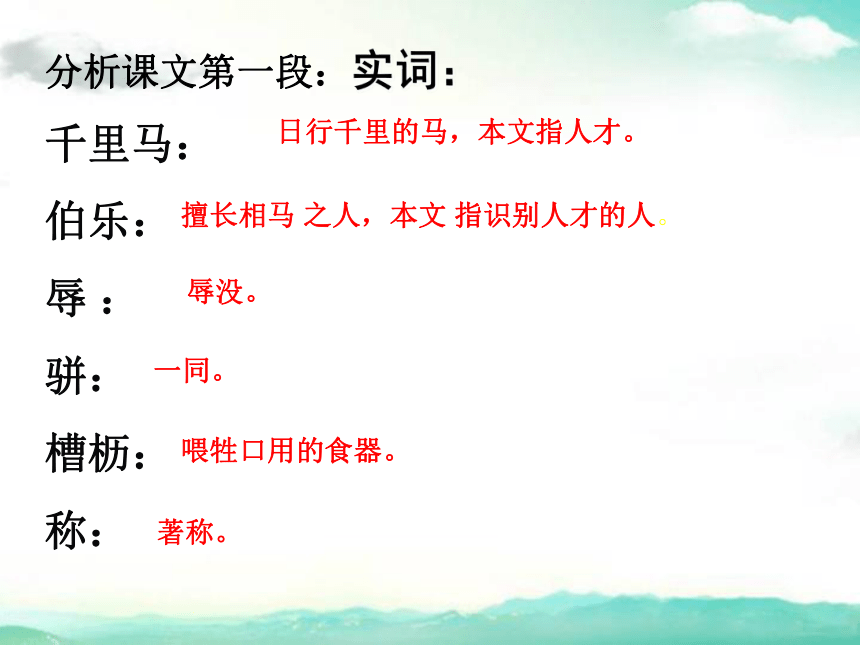

分析课文第一段:实词:

千里马:

伯乐:

辱 :

骈:

槽枥:

称:

日行千里的马,本文指人才。

擅长相马 之人,本文 指识别人才的人。

辱没。

一同。

喂牲口用的食器。

著称。

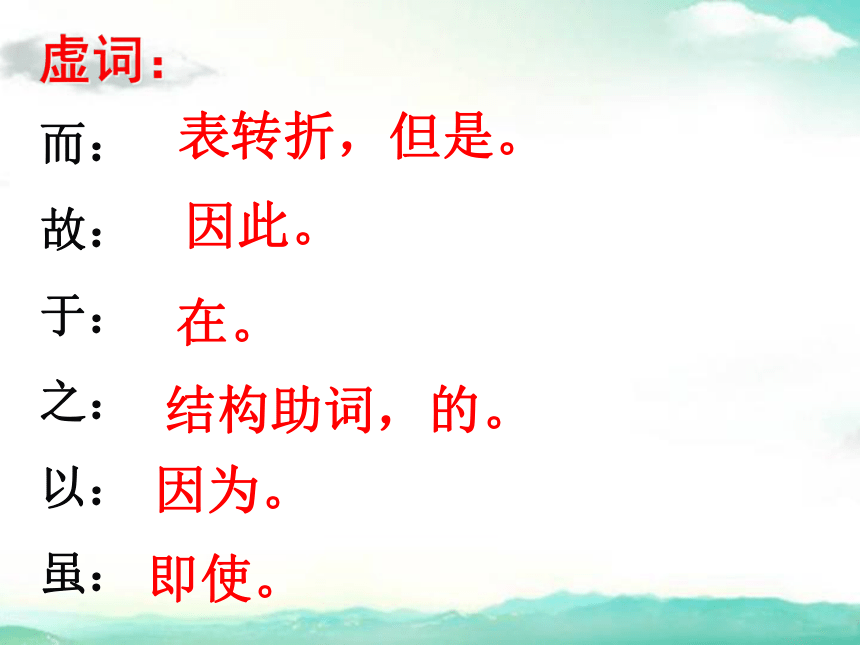

虚词:

而:

故:

于:

之:

以:

虽:

表转折,但是。

因此。

在。

结构助词,的。

因为。

即使。

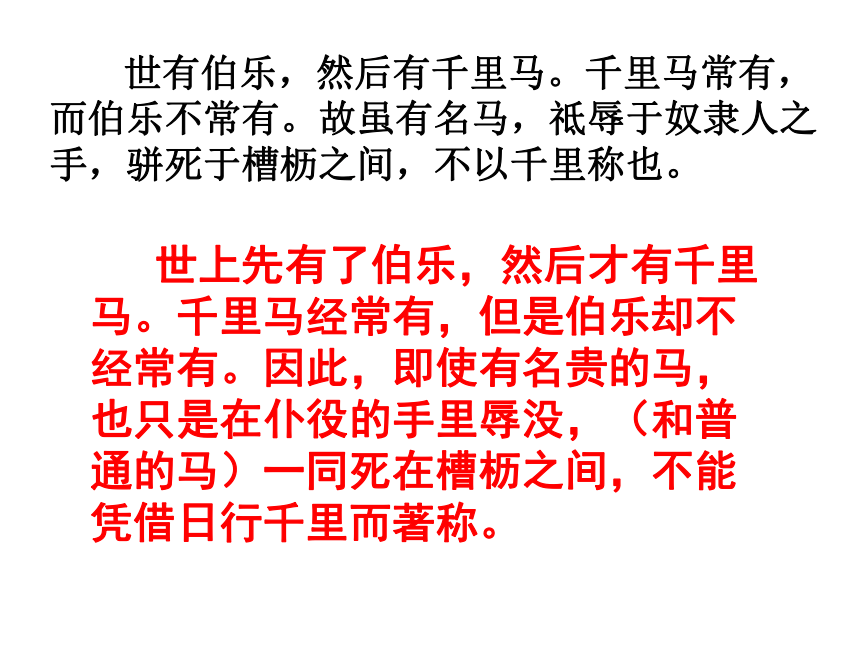

世上先有了伯乐,然后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐却不经常有。因此,即使有名贵的马,也只是在仆役的手里辱没,(和普通的马)一同死在槽枥之间,不能凭借日行千里而著称。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

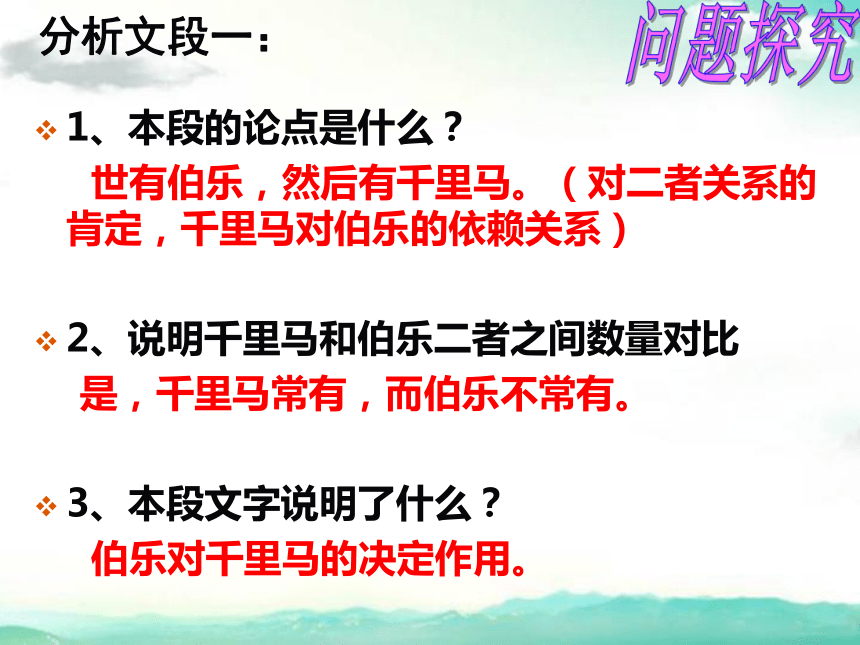

分析文段一:

1、本段的论点是什么?

世有伯乐,然后有千里马。(对二者关系的肯定,千里马对伯乐的依赖关系)

2、说明千里马和伯乐二者之间数量对比

是,千里马常有,而伯乐不常有。

3、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的决定作用。

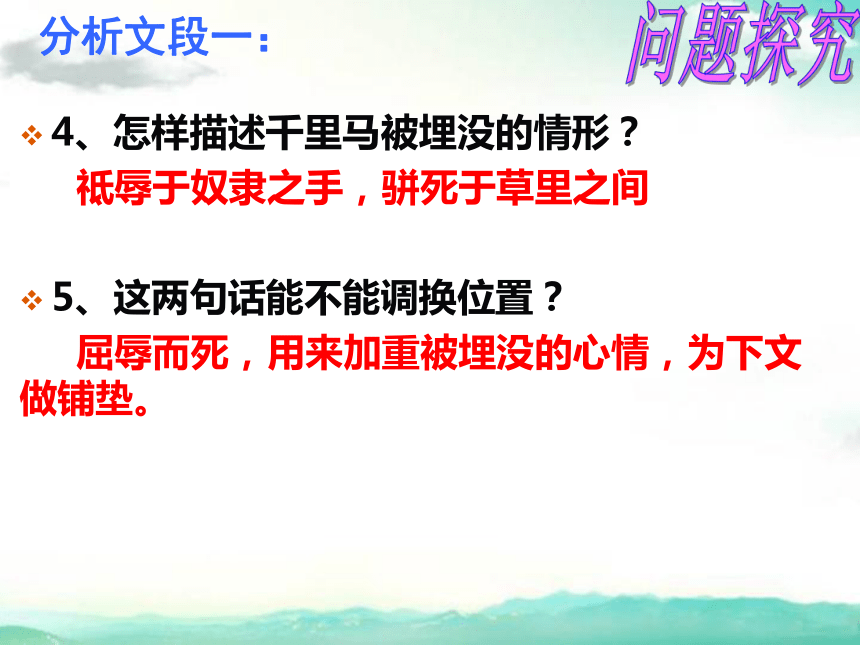

分析文段一:

4、怎样描述千里马被埋没的情形?

祗辱于奴隶之手,骈死于草里之间

5、这两句话能不能调换位置?

屈辱而死,用来加重被埋没的心情,为下文做铺垫。

分析第二段:实词

一食:

食马 者:

才美 :

外见:

等:

常:

或:

其:

是:

吃一顿。

通“饲”,喂。

才能,美 好的素质。

表现在外面。“见”通“现”。

等同,一样。

普通的。

有时。

代“千里马”。

这种。

日行千里的马,有时吃一顿能吃完一石小米,可是喂马的仆役不知道它能日行千里,(并按照千里马)来喂养。这样的马,虽然有日行千里的才能,可是由于吃不饱,力气不足,能力和特长表现不出来,要求它和普通的马一样尚且做不到,怎能要求它能够日行千里呢?

马之千里者,一食shí或尽粟一石,食sì马者不知其能千里而食sì也。是马也,虽有千里之能,食shí不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

分析文段二:

1、在作者看来,千里马的重要特性是什么?

一食shí或尽粟一石

2、哪个句子说明千里马被埋没的归结原因?

“食不饱”

分析文段二:

3、“食不饱”的严重后果是什么?

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与食不饱常马等不可得。

4、千里马“食不饱,力不足,美不外见”责任在谁的身上?

食马者

强调千里马食量惊人,正是为了谴责“食马者”的无知。

分析第三段:实词

策之:

执策:

道 :

尽:

材:

鸣:

通:

执:

临:

知:

虚词

策之:

以:

鸣之 :

用鞭子打。

马鞭子。

正确的方法。

竭尽。

通“才”,才能。

嘶鸣。

通晓。

拿着

面对。

识别,了解。

作代词,代千里马。

按照。

助词。无词义。

鞭策它不能按照(驱使千里马的)正确的方法,喂养它不能竭尽它的才能,听到它的鸣叫又不能通晓它的意思。拿着鞭子面对着它说:“天下没有好马呀!”唉,难道真的没有好马吗?大概真的是不能识别好马呀。

策之不以其道,食sì之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

分析文段三:

1、本段的主要内容是什么?

不是天下无千里马,而是不识马。

2、本段哪句话点明了本文的中心?

“其真不知马也”。

3、本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能 通其意。

本段首三句与前文哪些句相照应

不知马(结论)

策之不以其道(表现)

祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间

食之不能尽其材(表现)

力不足,才美不外见;欲与常马等不可得(被埋没)

鸣之而不能通其意(表现)

本文的思路

千里马对伯乐的依赖关系

(世有伯乐,然后有千里马)

千里马的悲惨遭遇

(食马者不知其能千里而食也)

(其真不知马也)

痛诉食马者的愚昧无知

文章总结:

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。“借马说人”,是托物寓意的写法。

2.本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

伯 乐:善于识别人才的统治者。

千里马:即人才。

食马者:埋没人才,摧残人才的封建统治者。

3.本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。

后相继依附于节度使董晋和张建幕下,

郁郁不得志,所以作《马说》,

发出“伯乐不常有”的感叹。

背景介绍

那为什么韩愈还要如此肯定自己的观点?结合背景来思考。

作者想通过千里马的遭遇,暗示封建统治阶级既不识人才又不重视人才,致使大批人才终生被埋没。抒发了作者怀才不遇,渴望被赏识、重用的心理。

如果你怀才不遇,你会学下列哪位古人?说出原因。

A.韩愈 怀才不遇写文学章

B.苏秦 悬梁刺股发愤成材

C.韩信 另寻明主创大业

D.陶渊明 归隐田园其乐悠悠

拓展思维

有人说“世有伯乐,然后有千里马”的观念是片面的,不能把发现千里马的希望寄托在伯乐身上。伯乐难道就一定是公正的、无私的吗?千里马最重要的是自己创造条件被人发现,主动出击而不是坐等良机。你怎么看待伯乐和千里马的关系呢?

我来写一写:

作者认为“伯乐”决定了千里马的命运,你同意他的观点吗?请以《假如我是千里马》或《我也是千里马》为题,写出你心中的想法。

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随

课堂练习

策之不以其道

执策而临之

其真无马邪

其真不知马也

食马者不知其能千里而食也

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

1、策

3、食

2、其

鞭打,鞭策

马鞭子

难道

恐怕

千里马

餐、顿

通“饲”,喂

吃

通“饲”,喂

一词多义:

用课文语句填空。

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

(2)表现“千里马”因不能受到正常对待而无法发挥自己才能的痛苦:

(1)表现“千里马”终身受屈辱直至含悲死去的句子:

课堂练习

1.解释下列句子中加线的词

A.才美不外见 B. 食不饱,力不足

C.策之不以其道 D.执策而临之

通“现”,表现

吃

用鞭子打

面对

2.指出句中加线词相当于现代汉语中什么词

A.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

B.虽有千里之能,食不饱,力不足

3. 翻译句子: 马之千里者,一食或尽粟一石。

4.“千里马”在文中寓指怎样的人?

即使

虽然

日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。

有才能的人。

1.解释下列加线的词语

A.食马者不知其能千里而食也

B.策之不以其道

C.安求其能千里也

D.一食或尽粟一石

2. 翻译句子:其真无马耶?其真不知马也

3.本文表达了作者怎样的思想感情?

通“饲”,喂养

用鞭子打

怎么

有时

难道真的没有千里马吗?其实是他不识千里马啊!

作者借千里马被埋没,抒发了自己怀才不遇的愤懑,表达了对封建统治者埋没人才的强烈不满。

马 说 韩 愈

揭示目标:

1、了解韩愈,疏通文意。

2、理清本文的论述结构,学习本文的写作手法,理解作者的思想感情。

3、正确认识社会,认识自己,努力学习,实现自身价值。

回顾作者

韩愈,字____,___代河南河阳人(今河南孟县)。著名________、________。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为_____________之首。因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为________,死后谥“文”,故又称“韩文公”。他幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

著_____________四十卷。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

退之

唐

文学家

哲学家

“唐宋八大家”

韩昌黎

《昌黎先生集》

“说”:是古代的一种托物寓意的议论体裁.用以陈述作者对某些问题的看法。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。相当于杂文

“马说”这个标题,是后来人加的。从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题。”

这篇文章以马为喻,谈的却是人才问题。

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。

本文是作者《杂说四首》中的第四首,“马说”这个标题,是后来人加的。

《马说》解题

请选择与“马说”的“说”相同的选项。

A.《说说我自己》

B.《爱莲说》

C.《捕蛇者说》

D.《说勤》

关于“说”

不同

相同

相同

不同

正音:

乐 ( ) 祇 ( )

骈 ( ) 槽枥 ( )

辱 ( ) 策 ( )

见 ( ) 一食( )

食马者 ( ) 邪 ( )

石 ( ) 粟 ( )

lè

pián

zh?

lì

r?

cè

xiàn

shí

sì

yé

dàn

sù

分析课文第一段:实词:

千里马:

伯乐:

辱 :

骈:

槽枥:

称:

日行千里的马,本文指人才。

擅长相马 之人,本文 指识别人才的人。

辱没。

一同。

喂牲口用的食器。

著称。

虚词:

而:

故:

于:

之:

以:

虽:

表转折,但是。

因此。

在。

结构助词,的。

因为。

即使。

世上先有了伯乐,然后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐却不经常有。因此,即使有名贵的马,也只是在仆役的手里辱没,(和普通的马)一同死在槽枥之间,不能凭借日行千里而著称。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

分析文段一:

1、本段的论点是什么?

世有伯乐,然后有千里马。(对二者关系的肯定,千里马对伯乐的依赖关系)

2、说明千里马和伯乐二者之间数量对比

是,千里马常有,而伯乐不常有。

3、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的决定作用。

分析文段一:

4、怎样描述千里马被埋没的情形?

祗辱于奴隶之手,骈死于草里之间

5、这两句话能不能调换位置?

屈辱而死,用来加重被埋没的心情,为下文做铺垫。

分析第二段:实词

一食:

食马 者:

才美 :

外见:

等:

常:

或:

其:

是:

吃一顿。

通“饲”,喂。

才能,美 好的素质。

表现在外面。“见”通“现”。

等同,一样。

普通的。

有时。

代“千里马”。

这种。

日行千里的马,有时吃一顿能吃完一石小米,可是喂马的仆役不知道它能日行千里,(并按照千里马)来喂养。这样的马,虽然有日行千里的才能,可是由于吃不饱,力气不足,能力和特长表现不出来,要求它和普通的马一样尚且做不到,怎能要求它能够日行千里呢?

马之千里者,一食shí或尽粟一石,食sì马者不知其能千里而食sì也。是马也,虽有千里之能,食shí不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

分析文段二:

1、在作者看来,千里马的重要特性是什么?

一食shí或尽粟一石

2、哪个句子说明千里马被埋没的归结原因?

“食不饱”

分析文段二:

3、“食不饱”的严重后果是什么?

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与食不饱常马等不可得。

4、千里马“食不饱,力不足,美不外见”责任在谁的身上?

食马者

强调千里马食量惊人,正是为了谴责“食马者”的无知。

分析第三段:实词

策之:

执策:

道 :

尽:

材:

鸣:

通:

执:

临:

知:

虚词

策之:

以:

鸣之 :

用鞭子打。

马鞭子。

正确的方法。

竭尽。

通“才”,才能。

嘶鸣。

通晓。

拿着

面对。

识别,了解。

作代词,代千里马。

按照。

助词。无词义。

鞭策它不能按照(驱使千里马的)正确的方法,喂养它不能竭尽它的才能,听到它的鸣叫又不能通晓它的意思。拿着鞭子面对着它说:“天下没有好马呀!”唉,难道真的没有好马吗?大概真的是不能识别好马呀。

策之不以其道,食sì之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

分析文段三:

1、本段的主要内容是什么?

不是天下无千里马,而是不识马。

2、本段哪句话点明了本文的中心?

“其真不知马也”。

3、本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能 通其意。

本段首三句与前文哪些句相照应

不知马(结论)

策之不以其道(表现)

祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间

食之不能尽其材(表现)

力不足,才美不外见;欲与常马等不可得(被埋没)

鸣之而不能通其意(表现)

本文的思路

千里马对伯乐的依赖关系

(世有伯乐,然后有千里马)

千里马的悲惨遭遇

(食马者不知其能千里而食也)

(其真不知马也)

痛诉食马者的愚昧无知

文章总结:

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。“借马说人”,是托物寓意的写法。

2.本文中“伯乐”“千里马”“食马者”各比喻了什么样的人?

伯 乐:善于识别人才的统治者。

千里马:即人才。

食马者:埋没人才,摧残人才的封建统治者。

3.本文通过千里马的遭遇,表达韩愈怎样的思想?

表达作者怀才不遇,有志难酬的愤懑心情。

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。

后相继依附于节度使董晋和张建幕下,

郁郁不得志,所以作《马说》,

发出“伯乐不常有”的感叹。

背景介绍

那为什么韩愈还要如此肯定自己的观点?结合背景来思考。

作者想通过千里马的遭遇,暗示封建统治阶级既不识人才又不重视人才,致使大批人才终生被埋没。抒发了作者怀才不遇,渴望被赏识、重用的心理。

如果你怀才不遇,你会学下列哪位古人?说出原因。

A.韩愈 怀才不遇写文学章

B.苏秦 悬梁刺股发愤成材

C.韩信 另寻明主创大业

D.陶渊明 归隐田园其乐悠悠

拓展思维

有人说“世有伯乐,然后有千里马”的观念是片面的,不能把发现千里马的希望寄托在伯乐身上。伯乐难道就一定是公正的、无私的吗?千里马最重要的是自己创造条件被人发现,主动出击而不是坐等良机。你怎么看待伯乐和千里马的关系呢?

我来写一写:

作者认为“伯乐”决定了千里马的命运,你同意他的观点吗?请以《假如我是千里马》或《我也是千里马》为题,写出你心中的想法。

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随

课堂练习

策之不以其道

执策而临之

其真无马邪

其真不知马也

食马者不知其能千里而食也

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

食不饱,力不足

食之不能尽其材

1、策

3、食

2、其

鞭打,鞭策

马鞭子

难道

恐怕

千里马

餐、顿

通“饲”,喂

吃

通“饲”,喂

一词多义:

用课文语句填空。

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

(2)表现“千里马”因不能受到正常对待而无法发挥自己才能的痛苦:

(1)表现“千里马”终身受屈辱直至含悲死去的句子:

课堂练习

1.解释下列句子中加线的词

A.才美不外见 B. 食不饱,力不足

C.策之不以其道 D.执策而临之

通“现”,表现

吃

用鞭子打

面对

2.指出句中加线词相当于现代汉语中什么词

A.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手

B.虽有千里之能,食不饱,力不足

3. 翻译句子: 马之千里者,一食或尽粟一石。

4.“千里马”在文中寓指怎样的人?

即使

虽然

日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。

有才能的人。

1.解释下列加线的词语

A.食马者不知其能千里而食也

B.策之不以其道

C.安求其能千里也

D.一食或尽粟一石

2. 翻译句子:其真无马耶?其真不知马也

3.本文表达了作者怎样的思想感情?

通“饲”,喂养

用鞭子打

怎么

有时

难道真的没有千里马吗?其实是他不识千里马啊!

作者借千里马被埋没,抒发了自己怀才不遇的愤懑,表达了对封建统治者埋没人才的强烈不满。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读