【解析版】2019--2020学年人教版高一历史必修 二 第14课物质生活与习俗的变迁课后练习

文档属性

| 名称 | 【解析版】2019--2020学年人教版高一历史必修 二 第14课物质生活与习俗的变迁课后练习 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-09 17:55:24 | ||

图片预览

文档简介

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、选择题

1.在“欧风美雨”的影响下,中国的近代化艰难起步,社会生活也异彩纷呈。下列服饰既体现了中西合璧又融合了满汉风格的是( )

2.辛亥革命后,具有鲜明时代特征、一度成为国民政府文官制服的新式服装是( )

A.中山装 B.列宁装

C.长袍 D.马褂

3.1912年至1919年间,民国政府颁发了十余项服制,服制的选样基本上采用西洋服式为主,但其中不乏亦中亦西、不中不西的组合。这表明( )

A.近代服饰主要依赖进口 B.西方国家对中国文化入侵

C.民国政府与封建势力决裂 D.近代社会中西合璧的特征

4.如图所示是20世纪50年代中国妇女最时尚的着装——列宁装。这反映出当时女性的着装( )

A.款式多种多样 B.受西方服饰影响

C.受苏联的影响 D.注重个性特征

5. 20世纪70年代,中国人的打扮从整体样式、色彩看都比较单调,其主要原因是

①当时商品供应匮乏 ②受当时政治环境的影响

③人们不喜欢穿着打扮 ④受民国时期服饰的影响

A. ①②④ B. ②③④

C. ①② D. ①③④

6.1912年8月9日《晨报副刊》报道,在北京一次有关中西餐的民意测验显示,爱吃西餐和兼食中西餐的人数占调查总数的23%,被调查对象包括普通市民、知识分子等。由此可知当时( )

A.西餐开始传入内地 B.传统饮食结构有所改变

C.崇洋媚外风气盛行 D.政治革命促进习俗变迁

7.北京的四合院按“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”序列安排。家长住在北房,即正房。这反映出居住的特征是( )

A.祖灵崇拜 B.等级礼仪

C.信仰习俗 D.安全舒适

8.“民国二十六年的一个黄昏,北平的一座四合院里,一位妇人正在烹制面包和洋葱炒鸡蛋。在准备好晚餐后,她在穿衣镜前,开始端详起丈夫购置的西装。”这段描述中可以体现“中西合璧”风格的是( )

①西装 ②穿衣镜 ③面包 ④四合院

A. ①② B. ①③

C. ②③ D. ③④

9.1859年,英国人呤俐在广州街头散步,“看到很多中国姑娘的足上穿着欧式鞋,头上包着曼彻斯特式的头巾,作手帕形,对角折叠,在颏下打了一个结子,两角整整齐齐地向两边伸出”。这反映了( )

A.习俗变迁实现女性解放 B.西方文明影响生活习俗

C.政府明令废止女子缠足 D.习俗变迁促进经济发展

10.谭嗣同曾说:“本非两厢情愿,而强合漠不相关之人,絷之终身,以为夫妇,夫果何恃以伸其偏权而相苦哉?实亦三纲之说苦之也。”其意为( )

A.强化三纲五常 B.否定孔子权威

C.主张婚姻自主 D.倡导新文化运动

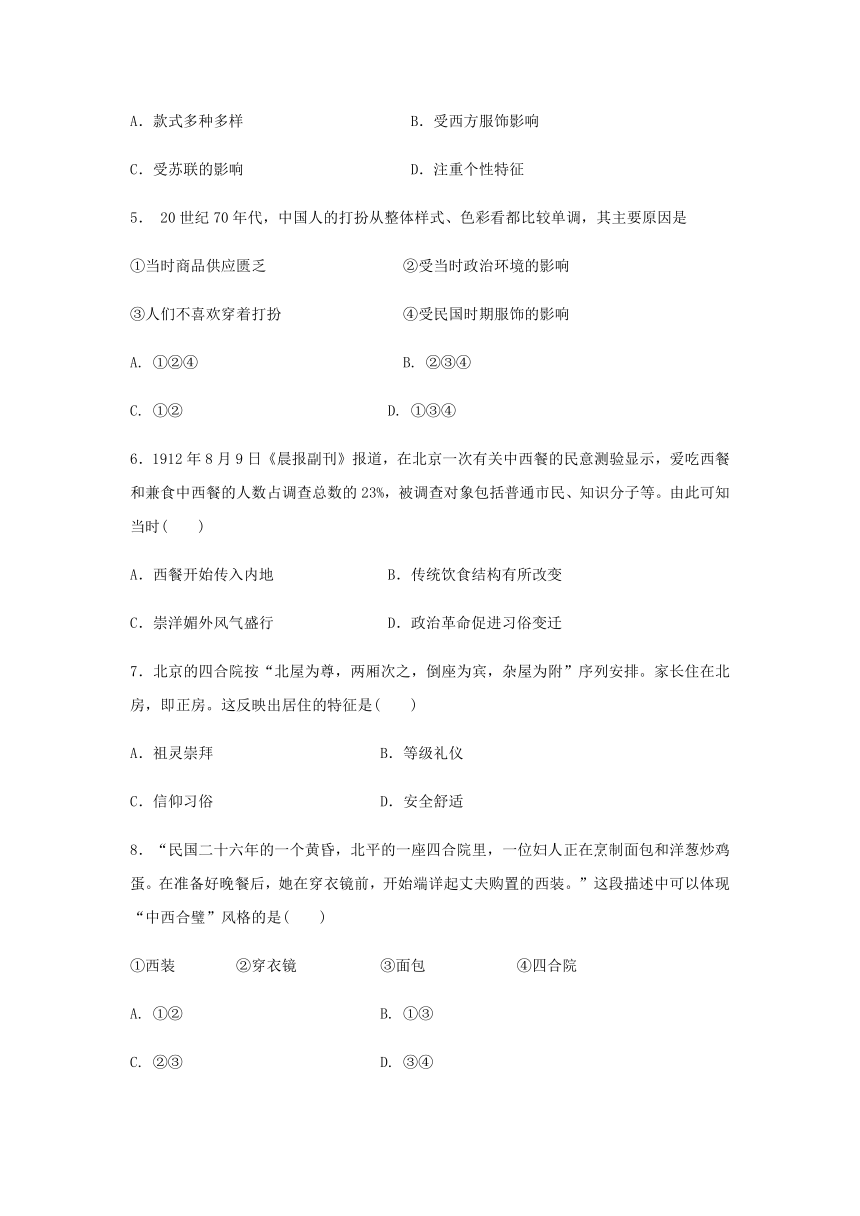

11.从甲图到乙图的历史变迁,反映了( )

A.男女日常服饰的逐渐变化 B.先进习俗已取代落后习俗

C.近代婚姻礼俗的删繁就简 D.婚姻自主观念的普遍流行

12.下图描绘了中国近代社会生活的场景。画面能够明确、充分体现的是( )

A.经济发展导致妇女地位提高 B.社会政治运动带来男女平等

C.社交方式和社交礼仪的变化 D.西方文化和生活方式的影响

13.清末民初山西有一首歌谣:“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生。”歌谣反映了当时( )

A.传统旧俗遭否定 B.新旧事物的冲突

C.新旧事物的并存 D.社会转型的苦痛

14.民国时期,在社交礼仪上逐渐采用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质上体现了( )

A.近代化的历史趋势 B.民主共和的平等精神

C.西学在中国的发展 D.国人对西方生活方式的移植

15.“男女平权,公说公有理,婆说婆有理;阴阳合历,你过你的年,我过我的年。”这种现象开始出现于( )

A.洋务运动时期 B.戊戌变法时期

C.中华民国成立后 D.新中国成立后

16.20世纪八九十年代,受西方学术影响,社会史研究在中国兴起并逐渐占据重要地位。社会史研究的视角相对于以前主流的政治史有很大的不同,有学者总结:如果说以前的政治史是“眼光朝上看”的话,那么社会史则是“视线的下移”。衣食住行、婚丧嫁娶、时令风俗等都成了研究的重点。导致中国史学研究转型的原因是( )

A.社会主义现代化建设的需要 B.改革开放的促进

C.政治的大众化和民主化推动 D.市场经济的发展

二、非选择题

17. 服装是一种记忆,也是一种“语言”,它的变化记录着社会经济文化的变迁。阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料一 上元元年,高宗又“敕文武官三品以上服紫,金玉带;四品深绯,五品浅绯,并金带;六品深绿,七品浅绿,并银带;八品深青,九品浅青,石带;庶人服黄,铜铁带”。

——《新唐书·车服志》

材料二 在各个通商口岸城市,衣着华丽、不循规制者大有人在……新式学堂里生动活泼的学生装成为一道靓丽的风景线,新式军队也一改过去兵勇时代邋遢的形象,呢制军装映衬出军人威武的英姿;民国以后……衣饰上的平等观念更是得到了法律上的确认。

——苏文生、赵爽《西风东渐——衣食住行的近代变迁》

材料三 19世纪的后三十年西方女性裙子的重心移向后臀,并用堆积的大蝴蝶结和褶裥来增加后部的丰满感,上

体的造型则是突出胸部的丰满。……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象。

——张乃仁、杨蔼琪著译《外国服装艺术史》

(1)依据材料一,概括中国古代服饰的主要特点。结合所学知识分析形成这种特点的原因。

(2)与材料一相比,材料二中的服饰发生了怎样的变化?依据材料二分析形成这种变化的原因。

(3)依据材料三,概括19世纪后期西方女性着装的特点。结合所学知识分析其原因。

18.阅读下列图片材料:

材料一

材料二

请回答:

(1)材料一、二分别反映了什么现象?请简要说明。

(2)以上材料反映的本质问题是什么?说明了什么?

答案

一、选择题

1. 解析:本题旨在考查学生的理解能力。A、B、C、D四种服饰中,A项是纯西式服装;B项是中国的旧式服装;C、D两项体现中西合璧,但中山装不符合“融合满汉风格”,故选C项。

答案:C

2. 解析:辛亥革命后,中山装一度成为国民政府文官制服的新式服装,故A项正确。

答案:A

3.解析:根据题目中“其中不乏亦中亦西、不中不西的组合”,故A项错误;近代服饰的中西合璧特点属于社会习俗的变迁,不属于文化入侵,故B项错误;根据题目中“其中不乏亦中亦西、不中不西的组合”,故C项错误;近代由于外国资本主义的入侵和先进知识分子的不断努力,使得近代中国社会生活发生变迁,在衣食住行方面出现了中西并存、中西合璧的特征,故D项正确。

答案:D

4.解析: 注意材料中“最时尚”和“20世纪50年代”这两处关键信息,20世纪50年代,中苏关系友好,服饰也受其影响,所以列宁装是当时最时尚的服装。

答案: C

5.解析:20世纪70年代,中国人的衣着打扮深受计划经济体制和文化大革命的影响,故C项正确。

答案:C

6.解析:“爱吃西餐和兼食中西餐的人数占调查总数的23%,被调查对象包括普通市民、知识分子等”表明国人的传统的饮食结构已经有所改变,故B项正确。

答案:B

7.解析:本题考查学生对传统四合院的认识。题干中房屋的布局,人员的居住安排,房屋设计的状况都体现着传统社会的“礼”,故B项正确。A、C、D三项在材料中没有体现。

答案:B

8.解析:题干中的传统服饰和饮食是穿衣镜和四合院;西方的服饰和饮食是西装和面包,故B项正确。

答案:B

9.解析:根据材料所描述的现象可知西方文明影响了中国人的生活习俗,故B项正确;A项不符合材料主旨,排除;C、D两项在材料中无法体现,排除。

答案:B

10.解析:谭嗣同认为男女婚姻应该是两情相愿,但是现实情况却往往是父母之命、媒妁之言,造成这种现象是由于三纲五常的思想对人们的束缚,材料反对三纲五常而不是强化,故A项错误;材料中并没有反映否定孔子权威的信息,故B项错误;材料反映了谭嗣同主张婚姻自主的主张,故C项正确;谭嗣同是戊戌变法时期戊戌六君子之一,为变法英勇就义,不可能倡导新文化运动,故D项错误。

答案:C

11.解析:甲乙两图分别反映的是清末婚嫁和民国婚照,无法反映日常服饰的变化,故A项错误;材料仅反映婚姻礼俗的变迁,先进习俗已取代落后习俗,表述以点代面,同时B项“已取代”表述不符合史实,故B项错误;甲图到乙图反映的是明媒正娶、媒妁之言的旧式婚礼向简洁的新式婚礼转变,故C项正确;图片不能反映婚姻自主的观念,甲图与乙图也无法反映“流行”的“普遍”程度,故D项错误。

答案: C

12.解析:经济发展导致妇女地位提高,画面无法明确充分体现,故A项错误;男女平等画面无法体现,故B项错误;从图中无法看出社交方式和礼仪的变化,故C项错误;女性走出家庭,集体聚会是受西方文化和生活方式的影响,故D项正确。

答案:D

13.解析:材料“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生”体现新旧事物的并存,故C项正确。

答案:C

14.解析:题干中的变化是随着中国由封建专制向民主共和的过渡出现的,可知选B项。

答案:B

15.解析:中华民国南京临时政府规定,在全国采用国际通行的公历以代替中国传统历法,从此中国出现了“阴阳合历”的现象。

答案:C

16.解析:根据材料信息“受西方学术影响”可知对外开放促进国外社会史理论传入,为国内史学转型提供理论支持,同时国内改革导致现实生活方式的变化和史学领域的思想解放,推动历史学者把目光转向普通社会群体和社会生活,这样带来了社会史研究的兴起。由此可见,正是改革开放的大背景下中国史学研究开始转型。故B项为最佳选项。

答案:B

二、非选择题

17. 解析:第(1)问第一小问特点,结合材料一中信息“三品以上服紫……四品深绯,五品浅绯……六品深绿,七品浅绿……八品深青,九品浅青”,分析回答;第二小问原因,可以从政治上宗法等级观念及君主专制、经济上小农经济的产物的影响回答。 第(2)问第一小问变化,结合材料二中信息“不循规制”“衣饰上的平等观念”、服饰的职业化和追求个性方面归纳,再具体分析原因。第(3)问第一小问19世纪后期西方女性着装的特点,结合材料三中信息“女性裙子的重心移向后臀……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象”,分析回答;第二小问原因,可从政治、经济和思想方面分析回答。

答案:(1)特点:具有严格的等级规范。

原因:宗法等级观念的影响;君主专制制度;小农经济占据统治地位。

(2)变化:突破等级观念;个性鲜明;职业特点突出;服饰平等得到法律保障。

原因:通商口岸的开放;近代教育的发展;新式军队的建立;中华民国的建立;西学东渐等。

(3)特点:注重个性;崇尚美感等。

原因:工业革命影响;民主政体的确立与完善;思想解放运动(启蒙运动或人文主义等);女权运动兴起(妇女在生产生活中地位的提高)等。

18.解析: 第(1)问,材料一反映了以“礼仪”为代表的社会习俗的改变,材料二反映了以“服饰”为代表的近代物质生活的变迁。第(2)问,这两则材料本质上反映了近代受西方文明的冲击,近代的物质生活习俗发生了很大的变化,这种变化是一定时期政治经济的反映。

答案: (1)材料一反映了清政府的官员从跪拜礼到作揖礼的转变。材料二反映了近代服饰的变化。

(2)本质问题:一定时期社会生活的变迁是一定时期政治、经济的反映。说明:外来文明冲击着近代的生活方式。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势