冀少儿版八年级生物上册第三单元第一章《第二节 种子萌发的条件》教学设计

文档属性

| 名称 | 冀少儿版八年级生物上册第三单元第一章《第二节 种子萌发的条件》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-09 13:00:47 | ||

图片预览

文档简介

“种子萌发的条件”教学设计

莆田华侨中学 林蔚华

设计思路

我对本节课的理解是,由于本节的知识点相对来说比较简单,也比较容易通过身边事推理和理解,所以本节的教学重点和难点设计为:学会设计实验,了解“多因素实验”,培养学生的探究能力的核心素养。同时利用一些图表或事例,引导学生大胆推理和假设,提升他们的逻辑思维能力。

二、教学分析

1.教学内容分析(重要概念分析)

冀教版的“种子萌发的条件”是在八年级上册第一章第二节课的内容。第一节已经学习了种子萌发的过程,所以学生可以很容易理解本节课将用到的一些事例,从而分析和推理出知识点。本节中涉及到的种子萌发的条件并不是很难理解的知识点,所以本节课程设计上改变了侧重点,将课堂交给学生,引导学生完成以下几个重要概念的确立。

本节存在几个重要概念:

1.种子萌发所需要的条件,包括外界条件和内在条件。该概念存在一个隐形的前概念——“光照和土壤是否影响种子的萌发”。对这个前概念的解释和解说算是重点,但并不是难点。有很多实例可以用以佐证。

2.设计实验:该内容看似是一个能力目标,其实蕴含着重要的概念——实验设计中对照实验、实验变量、单一变量的理解。由于已经学过,并不是难点,只需要对学生进行适当的点拨,他们便可以很快速的重新构建出该概念。

3.多因素实验:该概念应该算是本节的重点也是难点。多因素实验在很多场合很多实验中都需要被应用到,故刚好可以利用本节比较简单的知识点来解读多因素实验的应用。

4.种子的发芽率:种子的发芽率是个简单概念,只需要稍作计算便可形成概念。

2.学情分析

刚进入八年的学生,经历了七年级一年的学习,对生物很多理念和观念有了初步的认识。而本节所处的位置刚好承上启下,即可以联系七年级的知识点,又可以得出八年级新的内容,所以教师可以利用这一点不断提点和引导学生从旧知识中得出新知识,构建出完整的知识框架。

因为本节的重点在实验设计和多因素实验的引入,所从这方面谈谈学生的适应和变化。实验设计对八年级的学生一点也不陌生,在七年级的整学年中都有不断地接触实验探究题型和课型,但是这节课是第一次让学生自己设计实验,所以增加了新的难度和高度。学生还未形成完整的语言描述能力,正是开始培养的时机,所以选择自己设计实验作为教学重难点。“多因素实验”对很多实验是非常省事省材料的,所以是教学重点,但是直接给出答案对刚入八年的学生来说理解能力有限,所以设计了一个循序渐进的引入式得出“多因素实验”概念。

3.教学条件分析

教师的引导和肯定在这节课中起到了非常重要的作用

4.教学重点与难点分析

重点:依据课标,及结合本节前后知识点,我把教学重点设计为以下几点。

1.通过事例的推理,实验的验证,说出种子萌发所需要的外在条件和内在条件

2.通过小组的合作学会独立设计一个探究实验。

3.通过对大家设计的实验的整合,循序渐进得出“多因素实验”概念

4.能在具体的情境中得出种子的发芽率

难点:

1.小组合作设计实验,难在左右兼顾,需要在控制单一变量上下足功夫。

2.“多因素实验”设计,全新的概念,却是常用的实验模式。

三、教学目标

知识目标:1.说出种子萌发所需要的外界条件和内在条件

了解种子萌发的条件在萌发过程中的作用

能力目标:1.学会独立设计实验

2.能解读和简单设计“多因素实验”

3.能在具体情境中计算出发芽率

情感态度与价值观:

1.通过小组的合作体验合作学习带来的学习效率和双赢

2.身边事例的不断解读体验生物就在身边的乐趣

3.形成实验探究的科学思维,在推理中学会逻辑思维方式。

教学方法

教师利用情境教学,语言引导,事例剖析等教学方法让学生在课堂上体验小组合作,独立思考,推测推理等学习方法。

五、教学过程

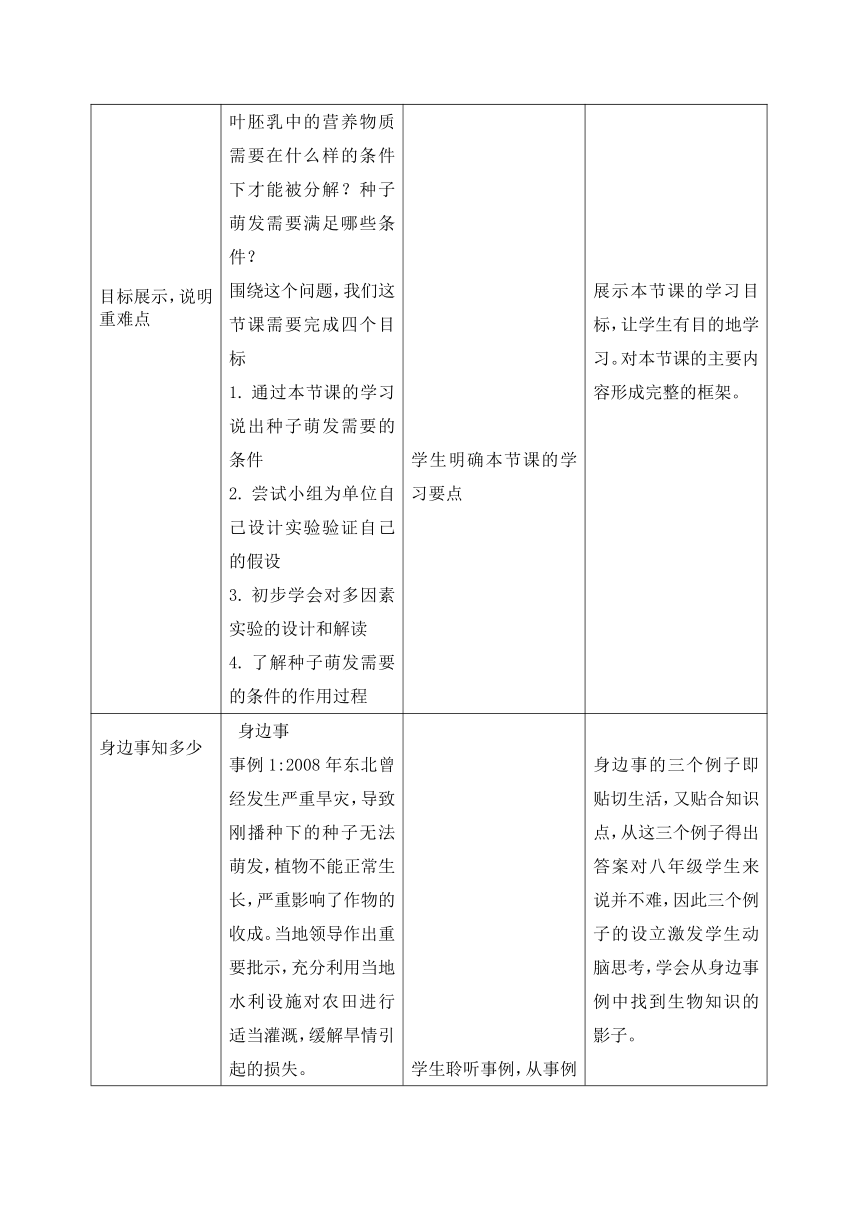

教学环节与内容

教师的组织和引导

学生活动

教学意图

漫画引入,展示教师风采

回顾旧知识,引领新知识

目标展示,说明重难点

课件展示教师自己创作的漫画《小豆子和小蚂蚁友谊的小船说翻就翻得故事》

故事梗概:小蚂蚁约闺蜜小豆子去温泉村度假,结果一周后,小豆子变成了小豆苗。原来带了一个圆滚滚的闺蜜一起度假,结果人家瘦成了闪电回来。

提出问题:小豆子为什么变成了小豆芽了呢?种子萌发需要哪些条件呢?

回顾七年级上册学习的种子的结构,说出胚是种子中最重要的结构,说明子叶或胚乳为种子的萌发提供了营养物质。

提出问题引出新课:子叶胚乳中的营养物质需要在什么样的条件下才能被分解?种子萌发需要满足哪些条件?

围绕这个问题,我们这节课需要完成四个目标

通过本节课的学习说出种子萌发需要的条件

尝试小组为单位自己设计实验验证自己的假设

初步学会对多因素实验的设计和解读

了解种子萌发需要的条件的作用过程

学生对漫画特别感兴趣,兴致勃勃,赞叹漫画的有趣,同时对本节课充满了向往

学生回顾种子的结构,说出胚的重要性,说出子叶或胚乳为种子萌发提供营养物质。

学生明确本节课的学习要点

漫画的展示,在展示教师的风采的同时,也加深了学生对教师的好感,更提起了学习的兴趣,对教师和这节课有了更大的向往和期待。

旧知识回顾,自然引入本节的内容。

展示本节课的学习目标,让学生有目的地学习。对本节课的主要内容形成完整的框架。

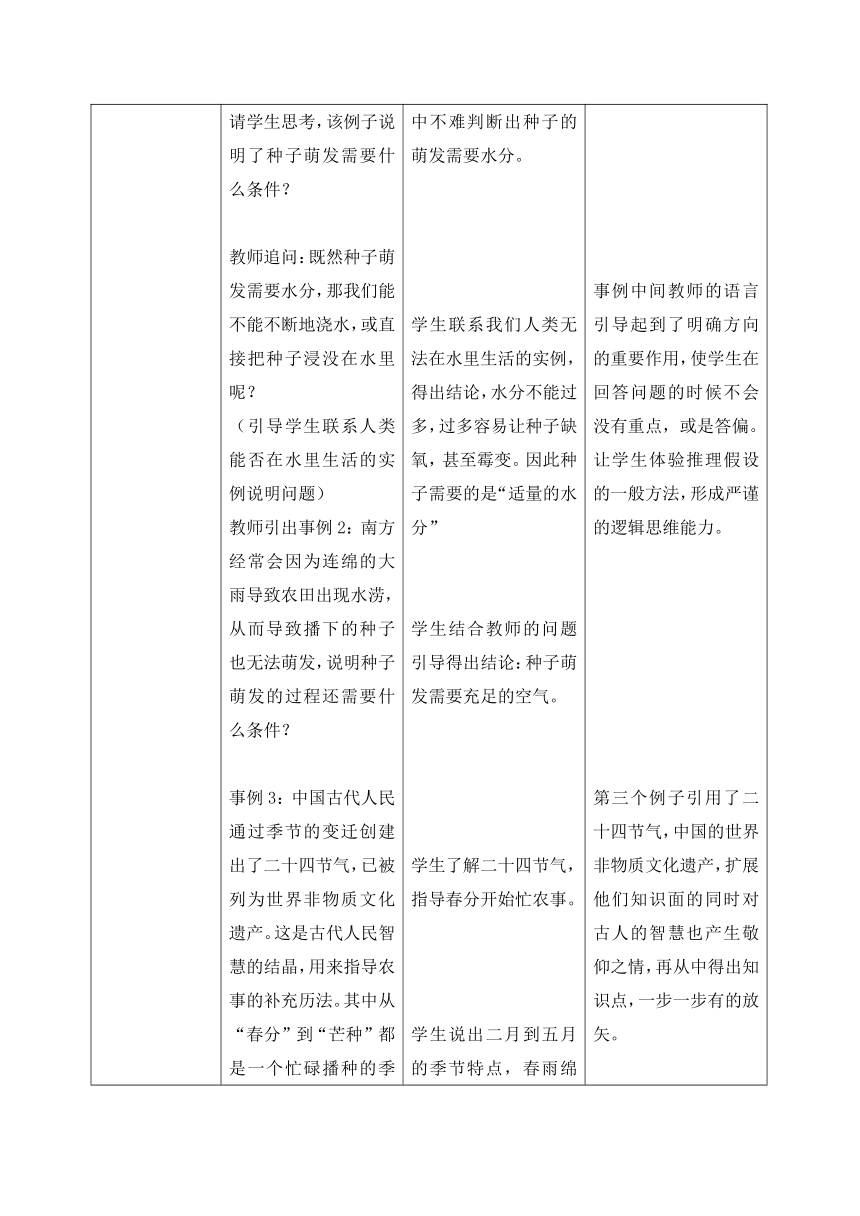

身边事知多少

身边事

事例1:2008年东北曾经发生严重旱灾,导致刚播种下的种子无法萌发,植物不能正常生长,严重影响了作物的收成。当地领导作出重要批示,充分利用当地水利设施对农田进行适当灌溉,缓解旱情引起的损失。

请学生思考,该例子说明了种子萌发需要什么条件?

教师追问:既然种子萌发需要水分,那我们能不能不断地浇水,或直接把种子浸没在水里呢?

(引导学生联系人类能否在水里生活的实例说明问题)

教师引出事例2:南方经常会因为连绵的大雨导致农田出现水涝,从而导致播下的种子也无法萌发,说明种子萌发的过程还需要什么条件?

事例3:中国古代人民通过季节的变迁创建出了二十四节气,已被列为世界非物质文化遗产。这是古代人民智慧的结晶,用来指导农事的补充历法。其中从“春分”到“芒种”都是一个忙碌播种的季节。农谚有云“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧。”而春分到芒种大概集中在农历二月到五月,这几个月的气候有什么特点?说明了种子萌发需要什么条件?

得出结论:种子萌发需要适宜的温度。

学生聆听事例,从事例中不难判断出种子的萌发需要水分。

学生联系我们人类无法在水里生活的实例,得出结论,水分不能过多,过多容易让种子缺氧,甚至霉变。因此种子需要的是“适量的水分”

学生结合教师的问题引导得出结论:种子萌发需要充足的空气。

学生了解二十四节气,指导春分开始忙农事。

学生说出二月到五月的季节特点,春雨绵绵,气候温暖。

由此得出结论,种子萌发需要适量的水分,也需要适宜的温度。

有个别学生会说出,种子的萌发需要光照。(教师不点破这个答案,将该答案列入实验设计的条件范畴)

身边事的三个例子即贴切生活,又贴合知识点,从这三个例子得出答案对八年级学生来说并不难,因此三个例子的设立激发学生动脑思考,学会从身边事例中找到生物知识的影子。

事例中间教师的语言引导起到了明确方向的重要作用,使学生在回答问题的时候不会没有重点,或是答偏。让学生体验推理假设的一般方法,形成严谨的逻辑思维能力。

第三个例子引用了二十四节气,中国的世界非物质文化遗产,扩展他们知识面的同时对古人的智慧也产生敬仰之情,再从中得出知识点,一步一步有的放矢。

头脑风暴,设计实验

风采尽显,展示实验

假设实验结果,对实验充满期待

布置课后作业

实验升级,突破知识难点

从这些事例中我们可以推断出,种子的萌发可能需要“适量的水分”、“充足的空气”、“适宜的温度”、“光照”,但这只是我们的推测,你要如何证明自己的推断呢?

教师引出探究实验的设计,引导学生回顾实验探究的一般步骤,强调实验设计时需要注意的事项“设计对照实验”“控制单一变量”。

教师对学生进行分组分配任务

第一组 探究种子萌发需要适量的水分

第二组 探究种子的萌发需要充足的空气

第三组 探究种子萌发需要适宜的温度

第四组探究种子的萌发需要光照

教师先引导每一组明确本组的实验变量,为学生的实验设计打开思路。

教师请同学展示自己的实验设计成果

教师引导大家对各组的实验进行完善,并将最终的成品画在黑板上。

学生的答案会有很多不够严谨或是有些稀奇的想法和观念,教师要根据学生的特点适当讲解和完善实验。

教师充分肯定和表扬学生的设计能力和创新精神,同时引入下一个步骤的学习

大家根据自己的生活经验,一起来探讨实验的结果。

哪几号的种子能萌发?

那几号种子没有萌发?可能没有萌发的原因是什么?

每组实验的实验结论是什么?

教师肯定学生的答案后,布置学生回去将自己的实验完成。

教师提出问题:如果我要把这些实验整合成一个实验,能通过两两对照分别得到实验结论,我们可以怎么改进实验,只需要删除哪几号烧杯即可?

教师引导学生解读整合后的实验装置,认识到1号烧杯起对照作用,然后1-2对照可以说明种子萌发需要适量的水分,1-4对照说明种子萌发需要充足的空气,1-6对照说明种子萌发需要适宜的温度,1-8对照说明种子萌发不需要光照。

教师说明:一个实验;里,有一个对照组,其他几组都可以与之作对照得出多个结论的实验,我们称为多因素实验。

学生回顾实验探究的一般步骤

学生重新建立实验设计的一般概念,回忆实验设计过程和注意事项

学生按照教师分的组别进行实验设计的讨论。

学生1:25℃

学生2:25℃

学生3:25℃ 0℃

学生4:25℃

学生热烈探讨和完善自己设计的实验

学生根据自己的生活经验,预测实验结果。

1.1/3/5/7/8号的种子都能萌发。

2.2号种子不能萌发,因为缺少适量的水分,4号种子不能萌发是因为缺少充足的空气,6号种子不能萌发是因为缺少适宜的温度。

第一组说明种子萌发需要适量的水分。第二组说明种子的萌发需要充足的空气。第三组说明种子的萌发需要适宜的温度。第四组说明种子的萌发不需要光照。

在教师的引导下,学生通过观察和思考得出结论。

1、3、5、7四组烧杯的设计时一样的,所以起到对照作用,对照组只需要一个就行,故可以将这些烧杯组删除保留一个就行。

在教师的解说和演示中,学生了解了多因素实验的概念,并学会了多因素实验的设计。

这个环节的设计就是为了使课堂回归根本,是检验学生学习能力,应用能力的重要环节。学生通过小组合作,互相碰撞出知识的火花,交流实验设计的经验,体验自己设计实验带来的乐趣。培养强化了学生实验探究能力。

学生大胆展示自己的实验设计过程,同时也能提升他们的语言表达能力,把知识点正确表达出来是八年级学生应该逐步形成的能力。

学生第一次自己表达实验设计过程,教师从中加以指导和指引,可以使学生对实验反思有入木三分的印象。

对实验可能结果的探讨和预测,在能得到知识的同时,也激发了他们想回去一探究竟的欲望,促进了他们课后去完成这个实验的积极性。

从自己设计的实验中整合得出“多因素实验”的概念,自然易懂,使学生对该实验有了更深入的认识。

教师通过实验整合后的讲解,带领学生解读多因素实验,使学生对该概念形成文字到过程的立体认识

种子萌发需要的这些条件在种子萌发过程中有什么重要作用?事例1:农民在播种前都要先将种子进行浸泡,浸泡后的种子有什么特点?

教师引导学生水分对种子萌发的作用,软化种皮,参与种子的生命活动

事例2:两个密封的锥形瓶里分别放入萌发的种子和死亡的种子,一段时间后。将燃烧的火柴伸入瓶中,结果萌发种子的瓶子中,蜡烛熄灭,而死亡的种子不熄灭,说明种子在萌发过程中消耗的是空气中的哪种气体呢?

教师简单讲解氧气在种子萌发中的作用。联系七年级下册学习的人体细胞的呼吸作用,使学生了解植物活的细胞也能完成呼吸作用,从而消耗氧气。

事例3:课件展示一张坐标图,显示随着温度的变化,种子萌发数量的变化。

教师引导学生学会读坐标图,请学生描述坐标图表示的含义。

由此得出种子萌发需要适宜的温度,因为在适宜的温度下种子才能正常的吸收水分和旺盛的呼吸……

学生说出浸泡后种子的特点,变软。

学生了解水分的重要作用。

学生联系七年级做过的呼吸的实验,很快得出结论,种子萌发需要消耗的是空气中的氧气。

学生联系人体组织细胞的呼吸作用,了解氧气在种子萌发过程中的重要作用。

学生在教师的引导下描述:0-25℃随着温度的升高种子萌发的数量逐渐变多,超过25℃,种子的萌发数量随着温度的升高而下降。

分别用三个不同程度的例子来解读各条件的重要作用。这部分内容教材并不要求教师深入,所以我做了新的处理,让他们能通过这部分内容延伸出对实验和坐标图的解读。提升学生的逻辑思维能力。

教师提出疑问: 提供适宜的温度、一定的水分和充足的空气,种子就一定能萌发吗?

教师给大家讲一个《捧着空花盆的小男孩》的故事,这是一个大部分学生小时候都听过的故事,教师再次以生物知识的形式讲出来,学生特别感兴趣。

教师紧接着又介绍了家里的大米不能播种的原因。

由这两个例子引出种子萌发还需要的内在条件:

种子发育完整,胚完好无损;寿限之内;已度过休眠阶段(为了适应环境)

学生回忆小时候的童话故事,以生物知识来解释故事,引起了他们浓厚的兴趣,并且快速得到答案,种子被炒熟了,里面的胚已死亡。

学生从大米的例子中得到胚完整对种子萌发的重要作用。

学生理解并记忆种子萌发所需要的内在条件

引用了一个大家小时候都听过的故事,从不一样的视觉来解读故事,使学生在得出结论的同时,对生物的神奇产生了强烈的兴趣感,加上“大米”例子的渗透,使他们意识到身边很多事情都是可以被生物知识解释,也对该内容印象深刻。

连贯记忆,说出种子萌发的条件

教师引导学生通过板书,回顾种子萌发所需要的条件

学生在多个例子的重复探讨下,已经可以快速说出种子萌发所需要的条件

总结种子萌发的条件,形成完整的概念。

生物在身边,

测定发芽率

说明农民在播种前,为了保证苗全苗壮,不会浪费时间精力和肥料,在种子播种前都会对种子进行发芽率的测定。

假定农民播种下了100颗种子,结果只发芽了92颗,那么种子的发芽率是多少呢?

教师总结种子发芽率的计算:

发芽率=发芽的数量/被测种子的数量*%

教师说明,一般测定的发芽率高于90%的时候才符合播种标准。

为了进一步了解发芽率的测定,教师抛出问题:实验验证种子萌发的条件时使用的种子和测定发芽率选择种子时要求有什么不同?为什么?

学生计算出发芽率是92%

通过自己的计算,学生更容易理解发芽率的公式。

学生通过思考和对不同同学零星答案的比对中,得出答案:做实验用的种子都是粒大饱满一样的种子,控制单一变量;但是测定发芽率的种子必须是随机的种子。因为这样才具有代表性。

先计算发芽率再给出发芽率的公式,学生更能理解该公式。并且从该事例理解生物在农事中的应用,感受生物在身边,从而热爱生物。

布置作业

教师对本节课后作业进行布置

由于种子实验耗时比较久,故教师布置学生按自己小组设计的实验,课后完成实验并拍照发到实验群里,一周后我们再来分析实验结果。

本节内容比较清晰容易,故可直接完成同步练的内容。

学生了解作业

由于本节课的重点是实验的设计和操作,故作业安排为学生课后尝试完成自己设计的实验,而课堂上已经分析了实验可能得到的结果,所以学生对该实验有跃跃欲试的冲动,完成度会很高。

同时通过自己真正完成实验,进一步体验实验设计的过程,了解多因素实验的含义。

【板书设计】

外界条件 内在条件

适量的水分 胚完好无损

充足的空气 在寿限之内

适宜的温度 已度过休眠阶段

光照

【作业设计】

课后完成自己设计的实验并拍照上传到微信群

完成同步练

教学反思

本节的教学以引导学生为主,加强了对学生的正面评价,不断激发学生回答的热情和学习的自信。重点的设计符合本节的教材编排和学生的学情。由于身边事的应用以及学生自主权的转变他们在本节课中一直保持学习的激情,乐于回答问题,积极思考。从学生的课堂反应来看,他们对本节课充满了兴趣和积极性,体现了课堂主体反转对学生潜力的挖掘和较强的吸引力。但是本节也存在一些不足,学生活动留的时间太久,没有和学生说明,实验设计时不需要写出前面的几个步骤,导致学生浪费了不少时间在前几个步骤的书写上,从而也拖慢了本节课的节奏。

莆田华侨中学 林蔚华

设计思路

我对本节课的理解是,由于本节的知识点相对来说比较简单,也比较容易通过身边事推理和理解,所以本节的教学重点和难点设计为:学会设计实验,了解“多因素实验”,培养学生的探究能力的核心素养。同时利用一些图表或事例,引导学生大胆推理和假设,提升他们的逻辑思维能力。

二、教学分析

1.教学内容分析(重要概念分析)

冀教版的“种子萌发的条件”是在八年级上册第一章第二节课的内容。第一节已经学习了种子萌发的过程,所以学生可以很容易理解本节课将用到的一些事例,从而分析和推理出知识点。本节中涉及到的种子萌发的条件并不是很难理解的知识点,所以本节课程设计上改变了侧重点,将课堂交给学生,引导学生完成以下几个重要概念的确立。

本节存在几个重要概念:

1.种子萌发所需要的条件,包括外界条件和内在条件。该概念存在一个隐形的前概念——“光照和土壤是否影响种子的萌发”。对这个前概念的解释和解说算是重点,但并不是难点。有很多实例可以用以佐证。

2.设计实验:该内容看似是一个能力目标,其实蕴含着重要的概念——实验设计中对照实验、实验变量、单一变量的理解。由于已经学过,并不是难点,只需要对学生进行适当的点拨,他们便可以很快速的重新构建出该概念。

3.多因素实验:该概念应该算是本节的重点也是难点。多因素实验在很多场合很多实验中都需要被应用到,故刚好可以利用本节比较简单的知识点来解读多因素实验的应用。

4.种子的发芽率:种子的发芽率是个简单概念,只需要稍作计算便可形成概念。

2.学情分析

刚进入八年的学生,经历了七年级一年的学习,对生物很多理念和观念有了初步的认识。而本节所处的位置刚好承上启下,即可以联系七年级的知识点,又可以得出八年级新的内容,所以教师可以利用这一点不断提点和引导学生从旧知识中得出新知识,构建出完整的知识框架。

因为本节的重点在实验设计和多因素实验的引入,所从这方面谈谈学生的适应和变化。实验设计对八年级的学生一点也不陌生,在七年级的整学年中都有不断地接触实验探究题型和课型,但是这节课是第一次让学生自己设计实验,所以增加了新的难度和高度。学生还未形成完整的语言描述能力,正是开始培养的时机,所以选择自己设计实验作为教学重难点。“多因素实验”对很多实验是非常省事省材料的,所以是教学重点,但是直接给出答案对刚入八年的学生来说理解能力有限,所以设计了一个循序渐进的引入式得出“多因素实验”概念。

3.教学条件分析

教师的引导和肯定在这节课中起到了非常重要的作用

4.教学重点与难点分析

重点:依据课标,及结合本节前后知识点,我把教学重点设计为以下几点。

1.通过事例的推理,实验的验证,说出种子萌发所需要的外在条件和内在条件

2.通过小组的合作学会独立设计一个探究实验。

3.通过对大家设计的实验的整合,循序渐进得出“多因素实验”概念

4.能在具体的情境中得出种子的发芽率

难点:

1.小组合作设计实验,难在左右兼顾,需要在控制单一变量上下足功夫。

2.“多因素实验”设计,全新的概念,却是常用的实验模式。

三、教学目标

知识目标:1.说出种子萌发所需要的外界条件和内在条件

了解种子萌发的条件在萌发过程中的作用

能力目标:1.学会独立设计实验

2.能解读和简单设计“多因素实验”

3.能在具体情境中计算出发芽率

情感态度与价值观:

1.通过小组的合作体验合作学习带来的学习效率和双赢

2.身边事例的不断解读体验生物就在身边的乐趣

3.形成实验探究的科学思维,在推理中学会逻辑思维方式。

教学方法

教师利用情境教学,语言引导,事例剖析等教学方法让学生在课堂上体验小组合作,独立思考,推测推理等学习方法。

五、教学过程

教学环节与内容

教师的组织和引导

学生活动

教学意图

漫画引入,展示教师风采

回顾旧知识,引领新知识

目标展示,说明重难点

课件展示教师自己创作的漫画《小豆子和小蚂蚁友谊的小船说翻就翻得故事》

故事梗概:小蚂蚁约闺蜜小豆子去温泉村度假,结果一周后,小豆子变成了小豆苗。原来带了一个圆滚滚的闺蜜一起度假,结果人家瘦成了闪电回来。

提出问题:小豆子为什么变成了小豆芽了呢?种子萌发需要哪些条件呢?

回顾七年级上册学习的种子的结构,说出胚是种子中最重要的结构,说明子叶或胚乳为种子的萌发提供了营养物质。

提出问题引出新课:子叶胚乳中的营养物质需要在什么样的条件下才能被分解?种子萌发需要满足哪些条件?

围绕这个问题,我们这节课需要完成四个目标

通过本节课的学习说出种子萌发需要的条件

尝试小组为单位自己设计实验验证自己的假设

初步学会对多因素实验的设计和解读

了解种子萌发需要的条件的作用过程

学生对漫画特别感兴趣,兴致勃勃,赞叹漫画的有趣,同时对本节课充满了向往

学生回顾种子的结构,说出胚的重要性,说出子叶或胚乳为种子萌发提供营养物质。

学生明确本节课的学习要点

漫画的展示,在展示教师的风采的同时,也加深了学生对教师的好感,更提起了学习的兴趣,对教师和这节课有了更大的向往和期待。

旧知识回顾,自然引入本节的内容。

展示本节课的学习目标,让学生有目的地学习。对本节课的主要内容形成完整的框架。

身边事知多少

身边事

事例1:2008年东北曾经发生严重旱灾,导致刚播种下的种子无法萌发,植物不能正常生长,严重影响了作物的收成。当地领导作出重要批示,充分利用当地水利设施对农田进行适当灌溉,缓解旱情引起的损失。

请学生思考,该例子说明了种子萌发需要什么条件?

教师追问:既然种子萌发需要水分,那我们能不能不断地浇水,或直接把种子浸没在水里呢?

(引导学生联系人类能否在水里生活的实例说明问题)

教师引出事例2:南方经常会因为连绵的大雨导致农田出现水涝,从而导致播下的种子也无法萌发,说明种子萌发的过程还需要什么条件?

事例3:中国古代人民通过季节的变迁创建出了二十四节气,已被列为世界非物质文化遗产。这是古代人民智慧的结晶,用来指导农事的补充历法。其中从“春分”到“芒种”都是一个忙碌播种的季节。农谚有云“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧。”而春分到芒种大概集中在农历二月到五月,这几个月的气候有什么特点?说明了种子萌发需要什么条件?

得出结论:种子萌发需要适宜的温度。

学生聆听事例,从事例中不难判断出种子的萌发需要水分。

学生联系我们人类无法在水里生活的实例,得出结论,水分不能过多,过多容易让种子缺氧,甚至霉变。因此种子需要的是“适量的水分”

学生结合教师的问题引导得出结论:种子萌发需要充足的空气。

学生了解二十四节气,指导春分开始忙农事。

学生说出二月到五月的季节特点,春雨绵绵,气候温暖。

由此得出结论,种子萌发需要适量的水分,也需要适宜的温度。

有个别学生会说出,种子的萌发需要光照。(教师不点破这个答案,将该答案列入实验设计的条件范畴)

身边事的三个例子即贴切生活,又贴合知识点,从这三个例子得出答案对八年级学生来说并不难,因此三个例子的设立激发学生动脑思考,学会从身边事例中找到生物知识的影子。

事例中间教师的语言引导起到了明确方向的重要作用,使学生在回答问题的时候不会没有重点,或是答偏。让学生体验推理假设的一般方法,形成严谨的逻辑思维能力。

第三个例子引用了二十四节气,中国的世界非物质文化遗产,扩展他们知识面的同时对古人的智慧也产生敬仰之情,再从中得出知识点,一步一步有的放矢。

头脑风暴,设计实验

风采尽显,展示实验

假设实验结果,对实验充满期待

布置课后作业

实验升级,突破知识难点

从这些事例中我们可以推断出,种子的萌发可能需要“适量的水分”、“充足的空气”、“适宜的温度”、“光照”,但这只是我们的推测,你要如何证明自己的推断呢?

教师引出探究实验的设计,引导学生回顾实验探究的一般步骤,强调实验设计时需要注意的事项“设计对照实验”“控制单一变量”。

教师对学生进行分组分配任务

第一组 探究种子萌发需要适量的水分

第二组 探究种子的萌发需要充足的空气

第三组 探究种子萌发需要适宜的温度

第四组探究种子的萌发需要光照

教师先引导每一组明确本组的实验变量,为学生的实验设计打开思路。

教师请同学展示自己的实验设计成果

教师引导大家对各组的实验进行完善,并将最终的成品画在黑板上。

学生的答案会有很多不够严谨或是有些稀奇的想法和观念,教师要根据学生的特点适当讲解和完善实验。

教师充分肯定和表扬学生的设计能力和创新精神,同时引入下一个步骤的学习

大家根据自己的生活经验,一起来探讨实验的结果。

哪几号的种子能萌发?

那几号种子没有萌发?可能没有萌发的原因是什么?

每组实验的实验结论是什么?

教师肯定学生的答案后,布置学生回去将自己的实验完成。

教师提出问题:如果我要把这些实验整合成一个实验,能通过两两对照分别得到实验结论,我们可以怎么改进实验,只需要删除哪几号烧杯即可?

教师引导学生解读整合后的实验装置,认识到1号烧杯起对照作用,然后1-2对照可以说明种子萌发需要适量的水分,1-4对照说明种子萌发需要充足的空气,1-6对照说明种子萌发需要适宜的温度,1-8对照说明种子萌发不需要光照。

教师说明:一个实验;里,有一个对照组,其他几组都可以与之作对照得出多个结论的实验,我们称为多因素实验。

学生回顾实验探究的一般步骤

学生重新建立实验设计的一般概念,回忆实验设计过程和注意事项

学生按照教师分的组别进行实验设计的讨论。

学生1:25℃

学生2:25℃

学生3:25℃ 0℃

学生4:25℃

学生热烈探讨和完善自己设计的实验

学生根据自己的生活经验,预测实验结果。

1.1/3/5/7/8号的种子都能萌发。

2.2号种子不能萌发,因为缺少适量的水分,4号种子不能萌发是因为缺少充足的空气,6号种子不能萌发是因为缺少适宜的温度。

第一组说明种子萌发需要适量的水分。第二组说明种子的萌发需要充足的空气。第三组说明种子的萌发需要适宜的温度。第四组说明种子的萌发不需要光照。

在教师的引导下,学生通过观察和思考得出结论。

1、3、5、7四组烧杯的设计时一样的,所以起到对照作用,对照组只需要一个就行,故可以将这些烧杯组删除保留一个就行。

在教师的解说和演示中,学生了解了多因素实验的概念,并学会了多因素实验的设计。

这个环节的设计就是为了使课堂回归根本,是检验学生学习能力,应用能力的重要环节。学生通过小组合作,互相碰撞出知识的火花,交流实验设计的经验,体验自己设计实验带来的乐趣。培养强化了学生实验探究能力。

学生大胆展示自己的实验设计过程,同时也能提升他们的语言表达能力,把知识点正确表达出来是八年级学生应该逐步形成的能力。

学生第一次自己表达实验设计过程,教师从中加以指导和指引,可以使学生对实验反思有入木三分的印象。

对实验可能结果的探讨和预测,在能得到知识的同时,也激发了他们想回去一探究竟的欲望,促进了他们课后去完成这个实验的积极性。

从自己设计的实验中整合得出“多因素实验”的概念,自然易懂,使学生对该实验有了更深入的认识。

教师通过实验整合后的讲解,带领学生解读多因素实验,使学生对该概念形成文字到过程的立体认识

种子萌发需要的这些条件在种子萌发过程中有什么重要作用?事例1:农民在播种前都要先将种子进行浸泡,浸泡后的种子有什么特点?

教师引导学生水分对种子萌发的作用,软化种皮,参与种子的生命活动

事例2:两个密封的锥形瓶里分别放入萌发的种子和死亡的种子,一段时间后。将燃烧的火柴伸入瓶中,结果萌发种子的瓶子中,蜡烛熄灭,而死亡的种子不熄灭,说明种子在萌发过程中消耗的是空气中的哪种气体呢?

教师简单讲解氧气在种子萌发中的作用。联系七年级下册学习的人体细胞的呼吸作用,使学生了解植物活的细胞也能完成呼吸作用,从而消耗氧气。

事例3:课件展示一张坐标图,显示随着温度的变化,种子萌发数量的变化。

教师引导学生学会读坐标图,请学生描述坐标图表示的含义。

由此得出种子萌发需要适宜的温度,因为在适宜的温度下种子才能正常的吸收水分和旺盛的呼吸……

学生说出浸泡后种子的特点,变软。

学生了解水分的重要作用。

学生联系七年级做过的呼吸的实验,很快得出结论,种子萌发需要消耗的是空气中的氧气。

学生联系人体组织细胞的呼吸作用,了解氧气在种子萌发过程中的重要作用。

学生在教师的引导下描述:0-25℃随着温度的升高种子萌发的数量逐渐变多,超过25℃,种子的萌发数量随着温度的升高而下降。

分别用三个不同程度的例子来解读各条件的重要作用。这部分内容教材并不要求教师深入,所以我做了新的处理,让他们能通过这部分内容延伸出对实验和坐标图的解读。提升学生的逻辑思维能力。

教师提出疑问: 提供适宜的温度、一定的水分和充足的空气,种子就一定能萌发吗?

教师给大家讲一个《捧着空花盆的小男孩》的故事,这是一个大部分学生小时候都听过的故事,教师再次以生物知识的形式讲出来,学生特别感兴趣。

教师紧接着又介绍了家里的大米不能播种的原因。

由这两个例子引出种子萌发还需要的内在条件:

种子发育完整,胚完好无损;寿限之内;已度过休眠阶段(为了适应环境)

学生回忆小时候的童话故事,以生物知识来解释故事,引起了他们浓厚的兴趣,并且快速得到答案,种子被炒熟了,里面的胚已死亡。

学生从大米的例子中得到胚完整对种子萌发的重要作用。

学生理解并记忆种子萌发所需要的内在条件

引用了一个大家小时候都听过的故事,从不一样的视觉来解读故事,使学生在得出结论的同时,对生物的神奇产生了强烈的兴趣感,加上“大米”例子的渗透,使他们意识到身边很多事情都是可以被生物知识解释,也对该内容印象深刻。

连贯记忆,说出种子萌发的条件

教师引导学生通过板书,回顾种子萌发所需要的条件

学生在多个例子的重复探讨下,已经可以快速说出种子萌发所需要的条件

总结种子萌发的条件,形成完整的概念。

生物在身边,

测定发芽率

说明农民在播种前,为了保证苗全苗壮,不会浪费时间精力和肥料,在种子播种前都会对种子进行发芽率的测定。

假定农民播种下了100颗种子,结果只发芽了92颗,那么种子的发芽率是多少呢?

教师总结种子发芽率的计算:

发芽率=发芽的数量/被测种子的数量*%

教师说明,一般测定的发芽率高于90%的时候才符合播种标准。

为了进一步了解发芽率的测定,教师抛出问题:实验验证种子萌发的条件时使用的种子和测定发芽率选择种子时要求有什么不同?为什么?

学生计算出发芽率是92%

通过自己的计算,学生更容易理解发芽率的公式。

学生通过思考和对不同同学零星答案的比对中,得出答案:做实验用的种子都是粒大饱满一样的种子,控制单一变量;但是测定发芽率的种子必须是随机的种子。因为这样才具有代表性。

先计算发芽率再给出发芽率的公式,学生更能理解该公式。并且从该事例理解生物在农事中的应用,感受生物在身边,从而热爱生物。

布置作业

教师对本节课后作业进行布置

由于种子实验耗时比较久,故教师布置学生按自己小组设计的实验,课后完成实验并拍照发到实验群里,一周后我们再来分析实验结果。

本节内容比较清晰容易,故可直接完成同步练的内容。

学生了解作业

由于本节课的重点是实验的设计和操作,故作业安排为学生课后尝试完成自己设计的实验,而课堂上已经分析了实验可能得到的结果,所以学生对该实验有跃跃欲试的冲动,完成度会很高。

同时通过自己真正完成实验,进一步体验实验设计的过程,了解多因素实验的含义。

【板书设计】

外界条件 内在条件

适量的水分 胚完好无损

充足的空气 在寿限之内

适宜的温度 已度过休眠阶段

光照

【作业设计】

课后完成自己设计的实验并拍照上传到微信群

完成同步练

教学反思

本节的教学以引导学生为主,加强了对学生的正面评价,不断激发学生回答的热情和学习的自信。重点的设计符合本节的教材编排和学生的学情。由于身边事的应用以及学生自主权的转变他们在本节课中一直保持学习的激情,乐于回答问题,积极思考。从学生的课堂反应来看,他们对本节课充满了兴趣和积极性,体现了课堂主体反转对学生潜力的挖掘和较强的吸引力。但是本节也存在一些不足,学生活动留的时间太久,没有和学生说明,实验设计时不需要写出前面的几个步骤,导致学生浪费了不少时间在前几个步骤的书写上,从而也拖慢了本节课的节奏。