京改版(2013)初中化学九年级下册第9章《溶液》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 京改版(2013)初中化学九年级下册第9章《溶液》检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 188.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-10 16:39:57 | ||

图片预览

文档简介

《溶液》检测题

一、单选题

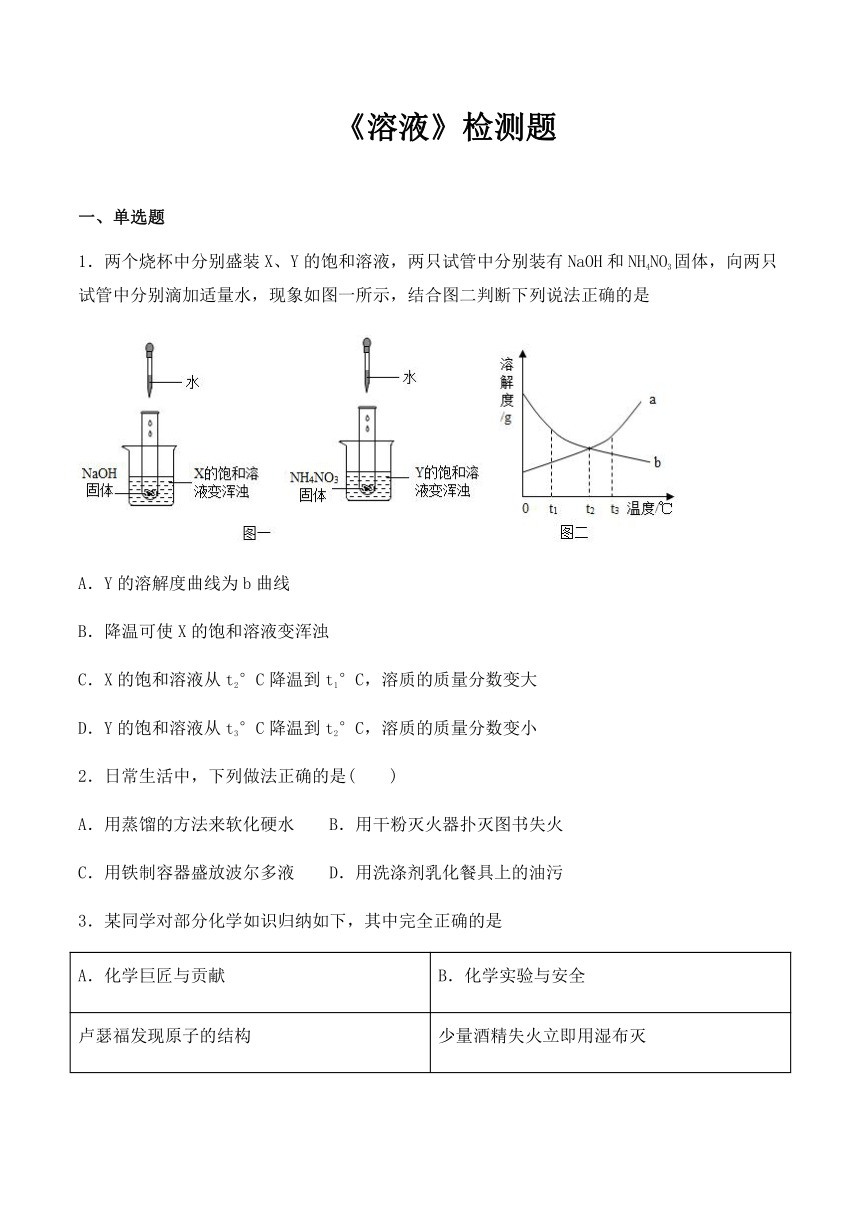

1.两个烧杯中分别盛装X、Y的饱和溶液,两只试管中分别装有NaOH和NH4NO3固体,向两只试管中分别滴加适量水,现象如图一所示,结合图二判断下列说法正确的是

A.Y的溶解度曲线为b曲线

B.降温可使X的饱和溶液变浑浊

C.X的饱和溶液从t2°C降温到t1°C,溶质的质量分数变大

D.Y的饱和溶液从t3°C降温到t2°C,溶质的质量分数变小

2.日常生活中,下列做法正确的是( )

A.用蒸馏的方法来软化硬水 B.用干粉灭火器扑灭图书失火

C.用铁制容器盛放波尔多液 D.用洗涤剂乳化餐具上的油污

3.某同学对部分化学如识归纳如下,其中完全正确的是

A.化学巨匠与贡献 B.化学实验与安全

卢瑟福发现原子的结构拉瓦锡发现元素周期律汤姆生发现电子 少量酒精失火立即用湿布灭加热后的试管立即用水冲洗点燃氢气前,应先检验气体的纯度

C.微粒构成物质 D.日常生活经验

金刚石由碳原子构成氧气由氧分子构成氯化钠由钠离子和氯离子构成 区别硬水和软水-------加入明矾振荡区分白酒和白醋-------闻气味区分氢氧化钠和硝酸铵------加入水溶解测温度变化

A.A B.B C.C D.D

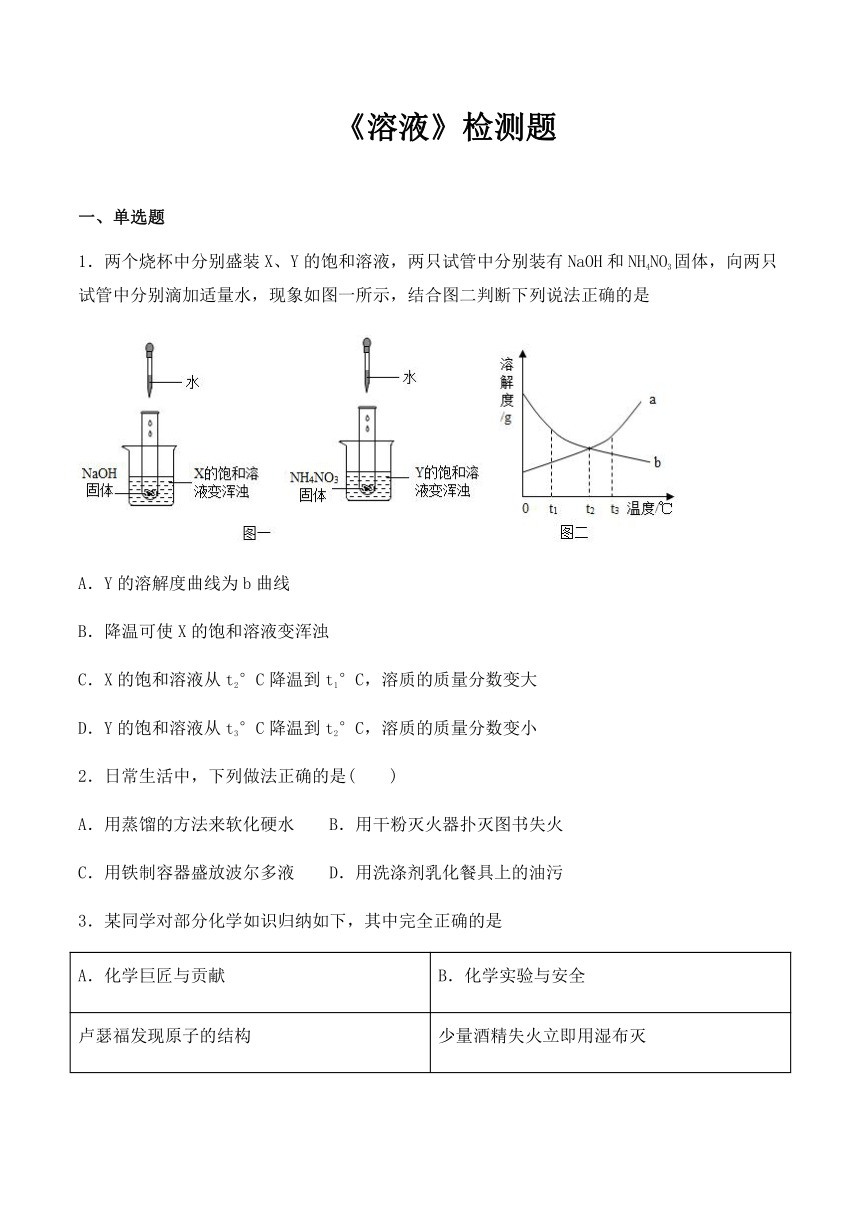

4.图X表示M、N两种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线。根据图示判断,下列说法中正确的是( )

A.物质M、N的溶解度都随温度的升高而增大

B.将t1℃时M的饱和溶液升温至t2℃,溶液的质量分数增大

C.在t1℃时,M、N的饱和溶液的溶质的质量分数相等

D.将M、N t2℃时的饱和溶液分别降温至t1℃,两溶液中均析出晶体

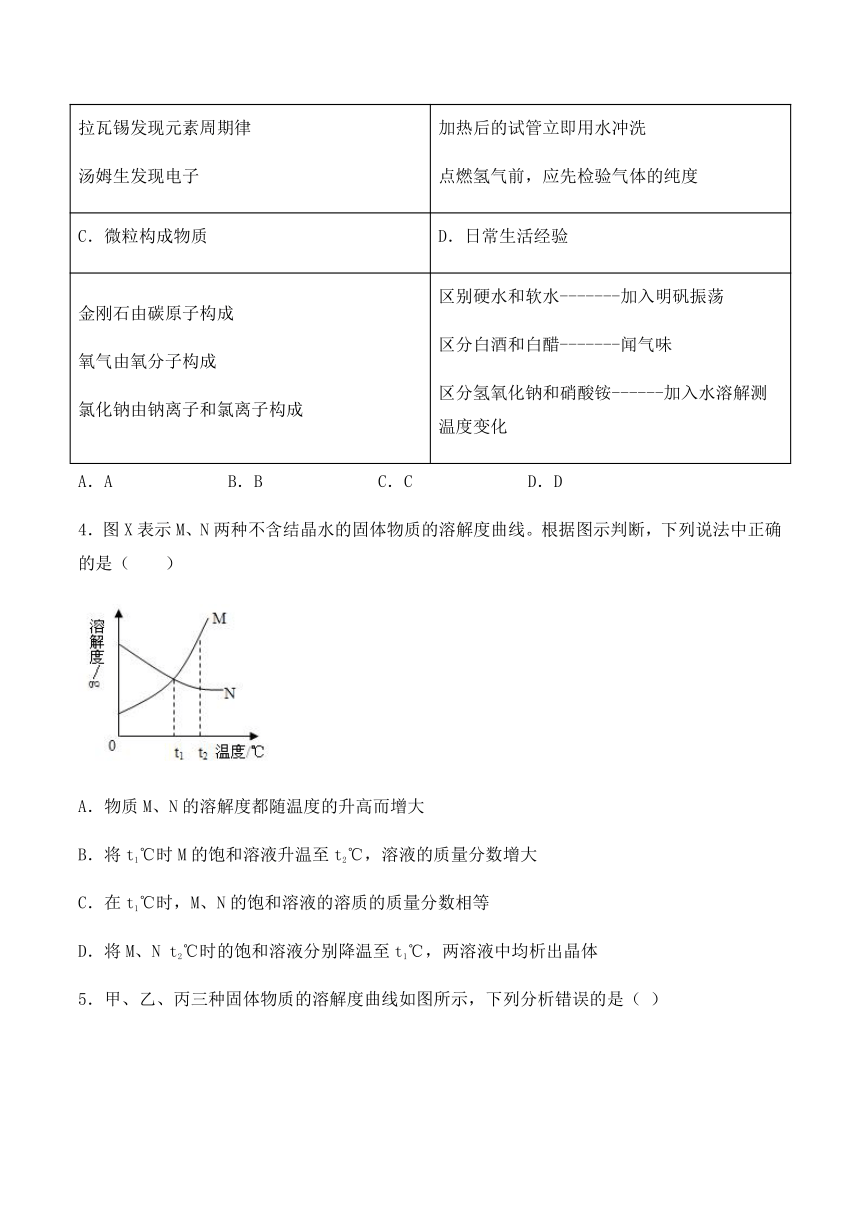

5.甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示,下列分析错误的是( )

A.t1℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小关系是 丙>乙>甲

B.含有甲、乙、丙三种物质的混合溶液恒温蒸发时首先析出乙,说明在此温度下乙的溶解度最小

C.将t3℃时,甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t2℃,所得溶液的质量分数关系是丙>甲=乙

D.若固体甲中混有少量乙,可采用降温结晶法提纯甲

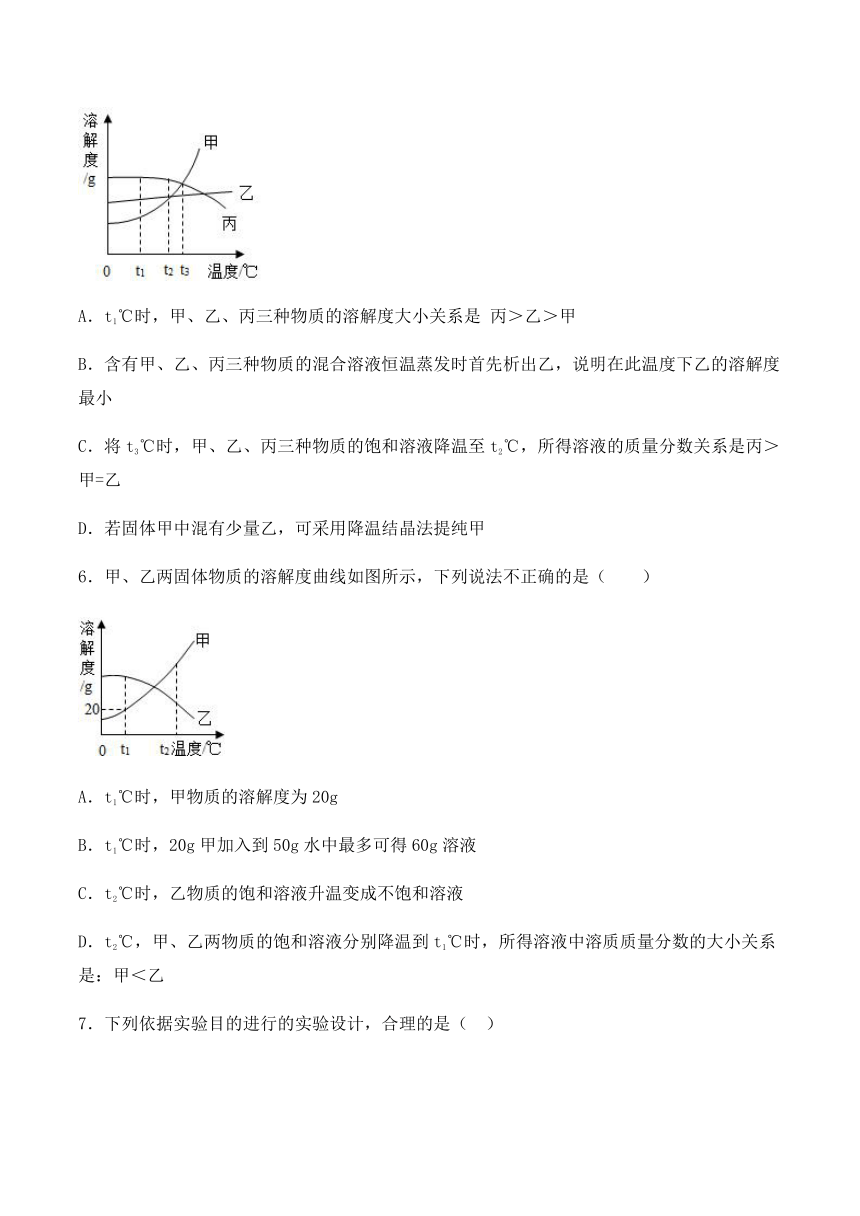

6.甲、乙两固体物质的溶解度曲线如图所示,下列说法不正确的是( )

A.t1℃时,甲物质的溶解度为20g

B.t1℃时,20g甲加入到50g水中最多可得60g溶液

C.t2℃时,乙物质的饱和溶液升温变成不饱和溶液

D.t2℃,甲、乙两物质的饱和溶液分别降温到t1℃时,所得溶液中溶质质量分数的大小关系是:甲<乙

7.下列依据实验目的进行的实验设计,合理的是( )

实验目的 实验设计

A 从空气中获取纯净的氮气 用硫燃烧除去空气中的氧气

B 区别硝酸铵和氢氧化钠固体 加适量的水溶解,测量前后温度变化

C 除去混在二氧化碳中的氯化氢气体 把混合气体通过足量的氢氧化钠溶液

D 检验某物质中是否含有SO42﹣ 取样溶解,滴加BaCl2溶液和稀硝酸

A.A B.B C.C D.D

8.工业上用Mg(NO3)2作为浓缩HNO3的吸水剂,向m1g溶质质量分数为65%的硝酸溶液中加人m2g溶质质量分数为72 %的Mg (NO3)2溶液,蒸馏,分别得到97.5%硝酸溶液和60%硝酸镁溶液,若蒸馏过程中,硝酸、硝酸镁和水均无损耗,则投料质量比m1/m2为

A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6

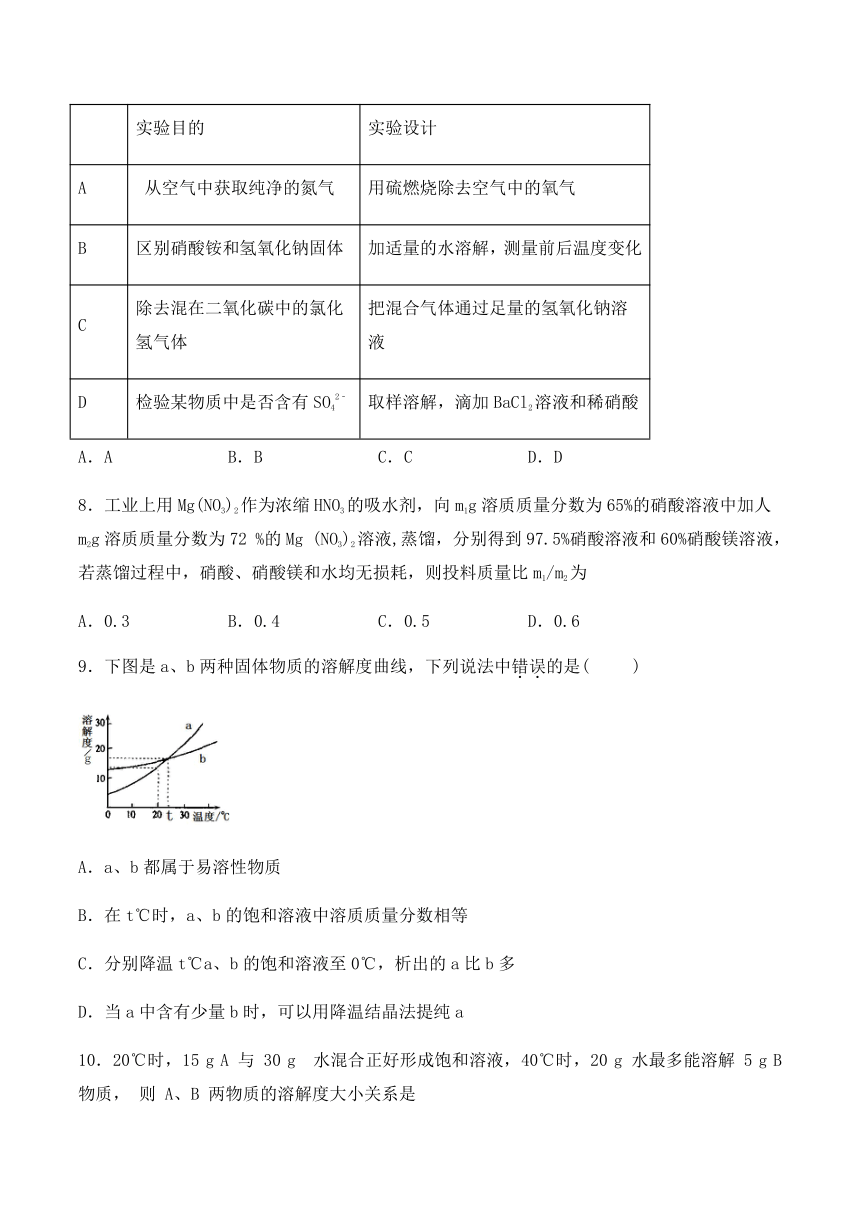

9.下图是a、b两种固体物质的溶解度曲线,下列说法中错误的是( )

A.a、b都属于易溶性物质

B.在t℃时,a、b的饱和溶液中溶质质量分数相等

C.分别降温t℃a、b的饱和溶液至0℃,析出的a比b多

D.当a中含有少量b时,可以用降温结晶法提纯a

10.20℃时,15 g A 与 30 g 水混合正好形成饱和溶液,40℃时,20 g 水最多能溶解 5 g B 物质, 则 A、B 两物质的溶解度大小关系是

A.SA>SB B.SA<SB C.SA=SB D.无法确定

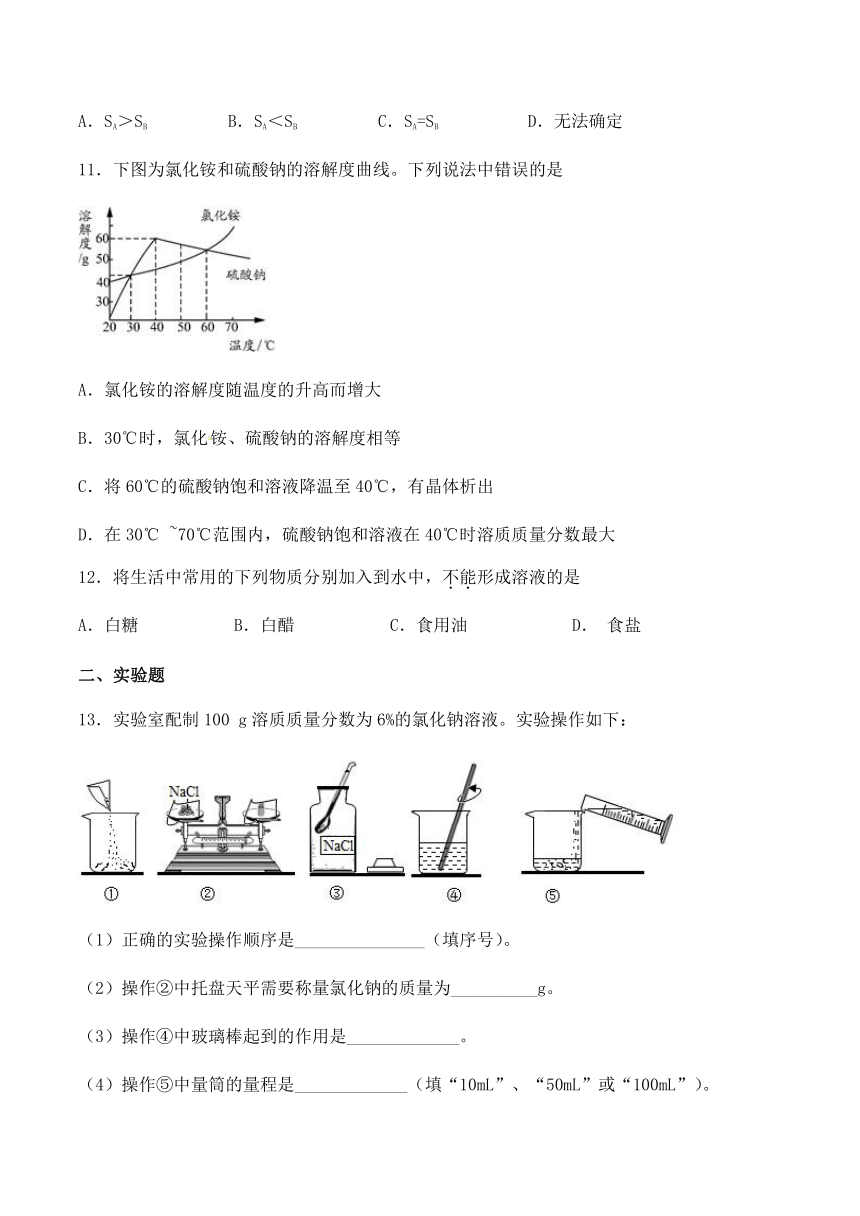

11.下图为氯化铵和硫酸钠的溶解度曲线。下列说法中错误的是

A.氯化铵的溶解度随温度的升高而增大

B.30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相等

C.将60℃的硫酸钠饱和溶液降温至40℃,有晶体析出

D.在30℃ ~70℃范围内,硫酸钠饱和溶液在40℃时溶质质量分数最大

12.将生活中常用的下列物质分别加入到水中,不能形成溶液的是

A.白糖 B.白醋 C.食用油 D. 食盐

二、实验题

13.实验室配制100 g溶质质量分数为6%的氯化钠溶液。实验操作如下:

(1)正确的实验操作顺序是_______________(填序号)。

(2)操作②中托盘天平需要称量氯化钠的质量为__________g。

(3)操作④中玻璃棒起到的作用是_____________。

(4)操作⑤中量筒的量程是_____________(填“10mL”、“50mL”或“100mL”)。

14.同学们在实验室用5%的过氧化氢溶液制取氧气并进行氧气部分性质实验,具体操作如下:

(1)溶液配制:用50mL 30%的过氧化氢溶液配制5%的过氧化氢溶液.溶液配制过程中,除用到玻璃棒外,还需用到下列仪器中的______________

A 托盘天平 B 烧杯 C 漏斗 D 量筒 E 胶头滴管

(2)气体制备:用配制好的5%的过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气.请你在如图1A、B两套装置中选择其中一套,并说明选择的理由:____________________________(合理即可).

(3)性质实验:小明用收集好的氧气,进行了铁丝燃烧的实验.实验前,它在集气瓶底部________,然后把光亮的细铁丝盘成螺旋状,在铁丝下端系一根火柴,将火柴点燃,待火柴快燃尽时,缓慢插入集气瓶中,观察到的现象是______________________________.

(4)拓展延伸:小亮同学在上述制取氧气的实验过程中,不小心把硫酸铜溶液滴加到了盛有5%的过氧化氢溶液中,立即产生大量气泡,于是引起了小亮同学的探究兴趣.

(提出问题)是哪种粒子能使过氧化氢分解的速率加快呢?

(查阅资料)硫酸铜溶液中含有三种粒子:H2O、SO42﹣、Cu2+

(猜想与假设)Ⅰ、不可能是H2O,理由是_______________________;

Ⅱ、可能是SO42﹣;

Ⅲ、可能是Cu2+.

(实验验证)如图2所示:

在实验①中加入稀硫酸后,无明显变化,说明___________不能使过氧化氢的分解速率加快;

在实验②中加入_______后,观察到有大量气泡产生,进一步证明能使过氧化氢分解速率加快的是_______.

(结论)实验证明,硫酸铜在该反应前后的质量和化学性质都没有发生变化,硫酸铜是过氧化氢分解的催化剂.

(反思与交流)Ⅰ、检验实验②中产生气体的方法是________________________________;

Ⅱ、写出过氧化氢在硫酸铜催化作用下发生反应的化学方程式________________________.

三、推断题

15.A、B、C、D、E、F均是初中化学中的常见物质,其中A、D为单质,其余均为化合物,B、C由两种相同元素组成。

(1)A在D中完全燃烧和不完全燃烧时,生成不同的气体。B溶液在一定条件下可反应生成C和无色气体D,C和D都与生命活动息息相关。B溶液中的溶质是 (用化学式表示)

(2)如图所示将固体E放入大烧杯中的水里,小烧杯中F的饱和溶液变浑浊。

则E的化学式可能为 ,产生此现象的原因是 。

16.我国化工专家侯德榜创立了“侯氏制碱法”,促进了世界制碱技术的发展。其流程简图和部分物质的溶解度曲线如下:

已知:①母液中有一种铵态氮肥

②

请回答下列问题:

(1)操作a的名称是_____。

(2)结合图2分析,图1反应1中NaHCO3作为晶体析出的原因是_____,从图2中还能获得的一条信息是_____。

(3)图1中得到的母液中一定含有的阳离子是_____ (填离子符号), 流程中可以循环使用的物质是_____。

(4)从图2可以看出温度高于60°C,NaHCO3 的溶解度曲线“消失”了,其原因可能是_____。

四、计算题

17.时,对的食盐溶液做如下处理,求所得溶液中溶质质量分数(假设每次增加的溶质皆完全溶解)。

(1)蒸发水后,溶质质量分数为________。

(2)增加氯化钠后,溶质质量分数为________。

(3)增加氯化钠和水,溶质质量分数为________。

(4)加入的氯化钠溶液后,溶质质量分数为________。

18.将的NaOH溶液逐滴加入到10 g稀盐酸中,边加边搅拌,随着NaOH溶液的加入,溶液pH的变化如图所示。试回答:(相对原子质量: Na-23, H-1, O-16, Cl-35.5)

当恰好完全反应时,消耗NaOH溶液的质量为__________。

计算稀盐酸中溶质的质量分数。_________。

19.为测定某盐酸溶液的溶质质量分数,现取出盐酸溶液100g,向其中滴加一定浓度的AgNO3溶液,至不再产生沉淀为止,共用去80g,过滤后得滤液122.6g。请计算:

(1)该反应产生的沉淀质量

(2)稀盐酸溶液溶质质量分数。(提示:HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3) (H﹣1;Cl﹣35.5;Ag﹣108;N﹣14;O﹣16)

参考答案

1.D 2.D 3.C 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.D 11.C 12.C

13.③②①⑤④ 6 搅拌,加速氯化钠的溶解 100mL

14.)BDE A便于添加液体药品制得较多的气体 铺一层水或细沙 剧烈燃烧,火星四射,放出大量热,生成黑色固体 H2O2溶液中有水 SO42﹣ 硫酸铜 Cu2+ 用带火星的木条,伸入试管,看木条是否复燃 2H2O2 2H2O+O2↑

15.H2O2、NaOH或CaO,

16.过滤 此温度下碳酸氢钠的溶解度较小 氯化铵的溶解度受温度的影响较大 Na+、NH4+ CO2 温度高于60℃时,碳酸氢钠开始分解

17.

18.16g 7.3%

19.(1)57.4g;(2)14.6%