人教版历史选修一第1课甲午战争后民族危机的加深 历史学科素养课件(共17张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版历史选修一第1课甲午战争后民族危机的加深 历史学科素养课件(共17张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-12 07:49:03 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

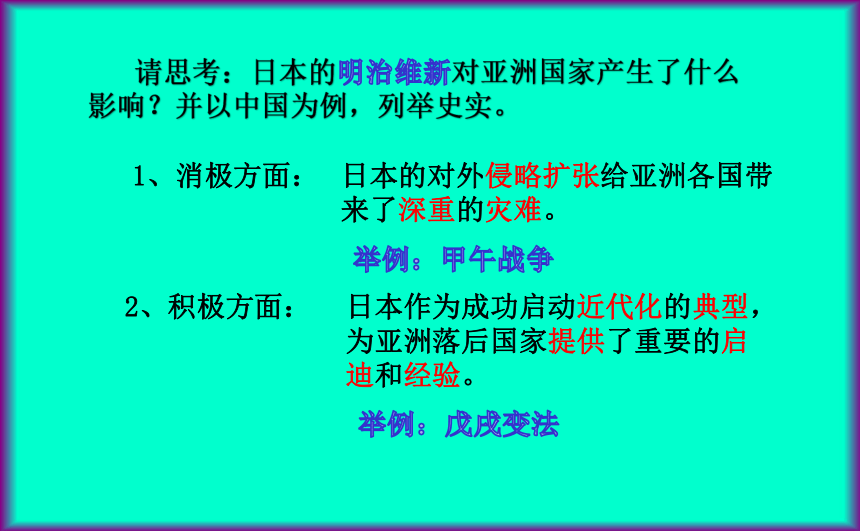

2、积极方面:

1、消极方面:

日本作为成功启动近代化的典型,为亚洲落后国家提供了重要的启迪和经验。

日本的对外侵略扩张给亚洲各国带来了深重的灾难。

1、分析中国民族危机的加深与民族资本主义初步发展、戊戌

变法运动出现之间的关系(时空观念、唯物史观)

2、康梁维新思想的特点(历史解释)

3、中国面临亡国灭种的危机,先进的中国人进行艰难的探索,来

挽救民族危亡(家国情怀)

日落紫禁城

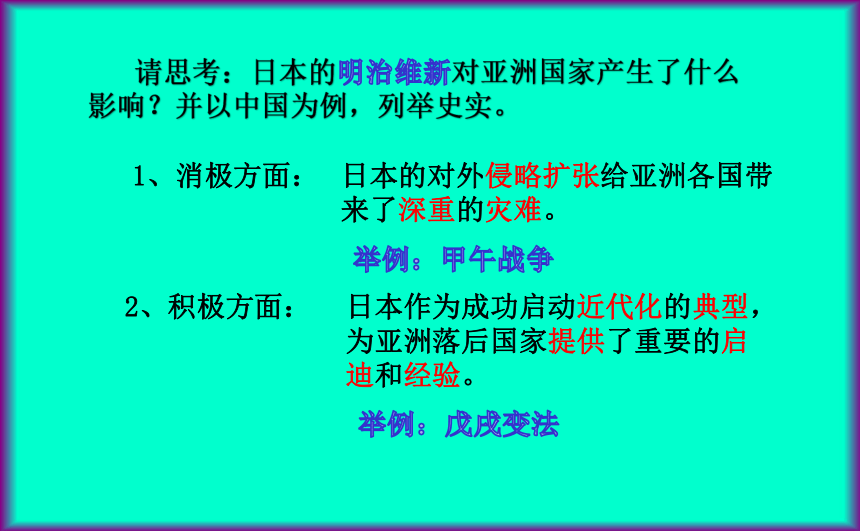

早期维新思想及康梁维新思想(第2课)

民族资本主义的初步发展(第1课)

甲午战争及清朝统治危机、帝国主义瓜分狂潮

(第1、3课)

背景

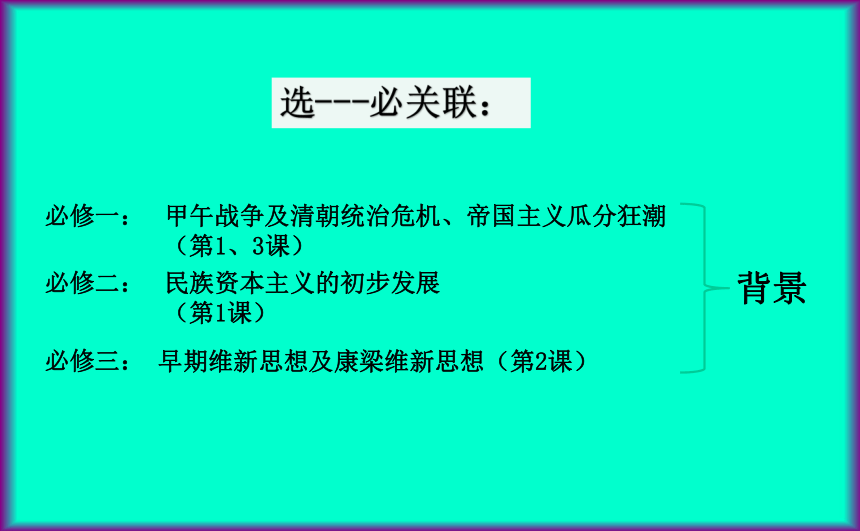

经济:

自然经济开始瓦解

民族工业产生

民族工业初步发展

民族工业黄金时代

洋务工业

政治:

思想:

师夷长技

中体西用思想

维新思潮

三民主义

民主科学

马克思主义中国化

英国完成第一次工业革命

第二次工业革命完成

西

方

中 国

瓜分狂潮

19C60-70年代革命和改革

明治维新

工业文明冲击下的近代化运动

时空观念

吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台偿二百兆以后始也。我皇上赫然发愤,排众议,冒疑难,以实行变法自强之策,实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。

——梁启超《戊戌变法记》

家国情怀

① 战前中国人自视甚高和固有的文化优越感;

② 经历了洋务运动,国人抱有希望,而结局是败得太惨;

甲午战争是近代史以至现代史上中国军队与入侵外敌交战时武器装备差距最小的一次战争。它又是近代史以至现代史上中国军队败得最惨的一次战争。

③ 条约内容太苛刻、危害太大

《马关条约》是继《南京条约》以来危害最严重的丧权辱国的不平等条约

历史解释

割地

赔款

通商口岸

刺激了列强瓜分中国的野心。

加重了人民的负担。

使列强势力深入中国内地。

使列强直接掠夺中国的原料和劳动力;沉重打击了中国的民族工商业。

开设工厂

中国半殖民地化程度大大加深

一、从甲午战争到瓜分狂潮(1894---1898.6)

-------中国民族危机加深

《马关条约》

历史解释

列强瓜分中国简表

福建

台湾和澎湖列岛

日本

长江流域

“新界”和威海卫

英国

两广和云南

广州湾

法国

长城北和新疆

旅顺和大连

俄国

山东

胶州湾

德国

势力范围

租借地

国别

一、从甲午战争到瓜分狂潮(1894---1898.6)

-------中国民族危机加深

历史解释

德国强占胶州湾有复杂背景、原因,中德两国稍后达成的胶州湾租借协议也并非全无是处,清政府照着这个模式迅速与法国、俄国、英国达成广州湾、旅顺大连湾以及威海的租借协议,在一定程度上说明清政府并非完全反对以租借的方式解决经济大发展中的中外困扰、困难。只是政府实在太傲慢了,清政府对于这系列租借协议的背景、理由、利弊,始终不愿意向公众作出解释。

这场不幸的政治干扰带给中国无穷的困扰,戊戌年初,不论是北京,还是外埠,均群情激愤,亡国的阴影笼罩在人们心头,救亡压倒了启蒙,如何在大局极端恶化的情形下为中国保留复兴的种子,成为康有为、梁启超、严复、谭嗣同等一大批启蒙思想家的头等大事,“亡后之图”、国家主义,成为这批启蒙思想家的新意识。

民族危机让政治变革迅速提上日程

历史解释

1、甲午中日战争前后民办企业比较表说明了什么?有何影响?

商办厂矿数量增加;投资总额迅速增长

甲午战争后民族资本主义得到初步发展

民族资产阶级开始登上政治舞台

二、民族工业从产生到初步发展(19C60-90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

时间 企业数 资金额(万元)

1863—1894 119 680

1895—1898 274 1432

(1)随着帝国主义侵略的加剧,中国社会的自然经济进一步遭到破坏,客观上为民族资本主义的发展提供了条件

(2)清政府为了扩大税源,解决财政危机,放宽了对民间设厂的限制,中国出现了一个兴办工业的浪潮。

(3)一些爱国工商人士提出“实业救国”的主张

二、民族工业从产生到初步发展(19C60--90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

发展艰难:

先天不足:

后天畸形:

外国资本主义和本国封建势力的双重压迫

资金少、规模小、技术力量薄弱

地区分布不合理;部门结构不合理;未形成完整的工业体系

二、民族工业从产生到初步发展(19C60-90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

思考:维新派的主要代表人物、主要代表作和主张?与早期维新派比较有何共识?

三、从早期维新思想到康梁维新思想(19C60-90年代)

①变法维新,富国强兵,救亡图存;

②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,实行君主立宪;

③发展资本主义经济与文化

托古改制的思想,奠定了变法的思想基础。

思想核心是“倡民权”。

宣扬“物竞天择,适者生存”的社会进化论思想。

“冲决网罗”(批判封建纲常礼教和专制君权。)

历史解释

照

片

姓名 康有为 梁启超 严复 谭嗣同

著作 《孔子改制考》 《变法通议》 《天演论》 《仁学》

主

张

共识

以上材料说明了什么?有何影响?

1895年,强学会成立。当时有名的官员翁同龢 、孙家鼐、李鸿藻都列了名,刘坤一、张之洞、王文韶等都捐了5000两银子入会。李鸿章得知强学会成立后,表示赞赏,自愿捐3000两银子入会,但康有为拒绝。

历史解释

四、清政府的统治危机

①帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

②清政府的腐败

⑴财政危机

偿还借款本息、洪涝灾害

节支增收

成效甚微

⑵政治危机

使得阶级矛盾和社会矛盾更加激化

历史解释

慈禧其实并不反对变法,她在垂帘听政的过程中,自己也在不少方面改变了祖宗成例。比如清朝从未有垂帘听政的先例,被她破例了;之前的清代皇帝把西方先进科技视为奇技淫巧,多采取排斥态度,她却支持洋务运动办工厂、修铁路、造船轮、练洋操等。

甲午战争失败后,列强掀起瓜分中国狂潮。为了救亡图存,资产阶级改良派发起维新变法(史称戊戌变法),对于变法,慈禧最初表示支持,曾旗帜鲜明地对光绪帝说:“变法乃素志”。但慈禧又担心光绪会借变法脱离她的控制,所以在光绪帝颁布“明定国事诏”的第四天,就一连发了四道懿旨,做了必要的防范,把军权,用人权都抓在自己手中。

历史学家袁伟时曾接受采访,也强调“其实慈禧在戊戌变法期间是支持改革的”。不仅如此,在戊戌变法失败不到三年后,由慈禧本人主导推动的“新政”,实际上步子还迈得更大。

慈禧对改革的态度

历史解释

民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)

维新思想的传播(思想基础)

列强资本输出掀起瓜分狂潮

甲午战败国家的权益进一步丧失

小结:

面对统治危机,慈禧对改革持的默许态度

思维导图

2、积极方面:

1、消极方面:

日本作为成功启动近代化的典型,为亚洲落后国家提供了重要的启迪和经验。

日本的对外侵略扩张给亚洲各国带来了深重的灾难。

1、分析中国民族危机的加深与民族资本主义初步发展、戊戌

变法运动出现之间的关系(时空观念、唯物史观)

2、康梁维新思想的特点(历史解释)

3、中国面临亡国灭种的危机,先进的中国人进行艰难的探索,来

挽救民族危亡(家国情怀)

日落紫禁城

早期维新思想及康梁维新思想(第2课)

民族资本主义的初步发展(第1课)

甲午战争及清朝统治危机、帝国主义瓜分狂潮

(第1、3课)

背景

经济:

自然经济开始瓦解

民族工业产生

民族工业初步发展

民族工业黄金时代

洋务工业

政治:

思想:

师夷长技

中体西用思想

维新思潮

三民主义

民主科学

马克思主义中国化

英国完成第一次工业革命

第二次工业革命完成

西

方

中 国

瓜分狂潮

19C60-70年代革命和改革

明治维新

工业文明冲击下的近代化运动

时空观念

吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台偿二百兆以后始也。我皇上赫然发愤,排众议,冒疑难,以实行变法自强之策,实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。

——梁启超《戊戌变法记》

家国情怀

① 战前中国人自视甚高和固有的文化优越感;

② 经历了洋务运动,国人抱有希望,而结局是败得太惨;

甲午战争是近代史以至现代史上中国军队与入侵外敌交战时武器装备差距最小的一次战争。它又是近代史以至现代史上中国军队败得最惨的一次战争。

③ 条约内容太苛刻、危害太大

《马关条约》是继《南京条约》以来危害最严重的丧权辱国的不平等条约

历史解释

割地

赔款

通商口岸

刺激了列强瓜分中国的野心。

加重了人民的负担。

使列强势力深入中国内地。

使列强直接掠夺中国的原料和劳动力;沉重打击了中国的民族工商业。

开设工厂

中国半殖民地化程度大大加深

一、从甲午战争到瓜分狂潮(1894---1898.6)

-------中国民族危机加深

《马关条约》

历史解释

列强瓜分中国简表

福建

台湾和澎湖列岛

日本

长江流域

“新界”和威海卫

英国

两广和云南

广州湾

法国

长城北和新疆

旅顺和大连

俄国

山东

胶州湾

德国

势力范围

租借地

国别

一、从甲午战争到瓜分狂潮(1894---1898.6)

-------中国民族危机加深

历史解释

德国强占胶州湾有复杂背景、原因,中德两国稍后达成的胶州湾租借协议也并非全无是处,清政府照着这个模式迅速与法国、俄国、英国达成广州湾、旅顺大连湾以及威海的租借协议,在一定程度上说明清政府并非完全反对以租借的方式解决经济大发展中的中外困扰、困难。只是政府实在太傲慢了,清政府对于这系列租借协议的背景、理由、利弊,始终不愿意向公众作出解释。

这场不幸的政治干扰带给中国无穷的困扰,戊戌年初,不论是北京,还是外埠,均群情激愤,亡国的阴影笼罩在人们心头,救亡压倒了启蒙,如何在大局极端恶化的情形下为中国保留复兴的种子,成为康有为、梁启超、严复、谭嗣同等一大批启蒙思想家的头等大事,“亡后之图”、国家主义,成为这批启蒙思想家的新意识。

民族危机让政治变革迅速提上日程

历史解释

1、甲午中日战争前后民办企业比较表说明了什么?有何影响?

商办厂矿数量增加;投资总额迅速增长

甲午战争后民族资本主义得到初步发展

民族资产阶级开始登上政治舞台

二、民族工业从产生到初步发展(19C60-90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

时间 企业数 资金额(万元)

1863—1894 119 680

1895—1898 274 1432

(1)随着帝国主义侵略的加剧,中国社会的自然经济进一步遭到破坏,客观上为民族资本主义的发展提供了条件

(2)清政府为了扩大税源,解决财政危机,放宽了对民间设厂的限制,中国出现了一个兴办工业的浪潮。

(3)一些爱国工商人士提出“实业救国”的主张

二、民族工业从产生到初步发展(19C60--90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

发展艰难:

先天不足:

后天畸形:

外国资本主义和本国封建势力的双重压迫

资金少、规模小、技术力量薄弱

地区分布不合理;部门结构不合理;未形成完整的工业体系

二、民族工业从产生到初步发展(19C60-90年代)

-------民族资产阶级力量壮大

历史解释

思考:维新派的主要代表人物、主要代表作和主张?与早期维新派比较有何共识?

三、从早期维新思想到康梁维新思想(19C60-90年代)

①变法维新,富国强兵,救亡图存;

②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,实行君主立宪;

③发展资本主义经济与文化

托古改制的思想,奠定了变法的思想基础。

思想核心是“倡民权”。

宣扬“物竞天择,适者生存”的社会进化论思想。

“冲决网罗”(批判封建纲常礼教和专制君权。)

历史解释

照

片

姓名 康有为 梁启超 严复 谭嗣同

著作 《孔子改制考》 《变法通议》 《天演论》 《仁学》

主

张

共识

以上材料说明了什么?有何影响?

1895年,强学会成立。当时有名的官员翁同龢 、孙家鼐、李鸿藻都列了名,刘坤一、张之洞、王文韶等都捐了5000两银子入会。李鸿章得知强学会成立后,表示赞赏,自愿捐3000两银子入会,但康有为拒绝。

历史解释

四、清政府的统治危机

①帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

②清政府的腐败

⑴财政危机

偿还借款本息、洪涝灾害

节支增收

成效甚微

⑵政治危机

使得阶级矛盾和社会矛盾更加激化

历史解释

慈禧其实并不反对变法,她在垂帘听政的过程中,自己也在不少方面改变了祖宗成例。比如清朝从未有垂帘听政的先例,被她破例了;之前的清代皇帝把西方先进科技视为奇技淫巧,多采取排斥态度,她却支持洋务运动办工厂、修铁路、造船轮、练洋操等。

甲午战争失败后,列强掀起瓜分中国狂潮。为了救亡图存,资产阶级改良派发起维新变法(史称戊戌变法),对于变法,慈禧最初表示支持,曾旗帜鲜明地对光绪帝说:“变法乃素志”。但慈禧又担心光绪会借变法脱离她的控制,所以在光绪帝颁布“明定国事诏”的第四天,就一连发了四道懿旨,做了必要的防范,把军权,用人权都抓在自己手中。

历史学家袁伟时曾接受采访,也强调“其实慈禧在戊戌变法期间是支持改革的”。不仅如此,在戊戌变法失败不到三年后,由慈禧本人主导推动的“新政”,实际上步子还迈得更大。

慈禧对改革的态度

历史解释

民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)

维新思想的传播(思想基础)

列强资本输出掀起瓜分狂潮

甲午战败国家的权益进一步丧失

小结:

面对统治危机,慈禧对改革持的默许态度

思维导图

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件