统编版七年级语文下册课件6.《老山界》(34张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级语文下册课件6.《老山界》(34张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

6.老山界

陆定一

课文导入

两万五千里长征,跨越千山万水,历时一年,震惊中外。那么红军翻越的第一座高山是哪一座呢?那就是老山界。这座山高达30里,到处悬崖峭壁,十分险峻。可我们红军战士勇敢地把它踏在了脚下。今天我们就随着当年亲自经历这一壮举的老红红军战士陆定一重走长征路,再登老山界,并进一步感悟革命先辈的坚强意志和乐观主义精神。

作者简介

陆定一,江苏无锡人,中国无产阶级革命家。毕业于上海南洋大学(现交通大学),长征时,任红军总政治部宣传部长,建国后,长期负责党的宣传和文教工作。代表作品《中国工农红军第一方面军长征记》。

PPT模板:www.1ppt.com/moban/ PPT素材:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表:www.1ppt.com/tubiao/

PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/

试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

PPT论坛:www.1ppt.cn PPT课件:www.1ppt.com/kejian/

语文课件:www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件:www.1ppt.com/kejian/shuxue/

英语课件:www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件:www.1ppt.com/kejian/meishu/

科学课件:www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件:www.1ppt.com/kejian/wuli/

化学课件:www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件:www.1ppt.com/kejian/shengwu/

地理课件:www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件:www.1ppt.com/kejian/lishi/

课文背景

1934年10月初,中央革命根据地的中国工农红军突破国民党反动派的第五次“围剿”,北上抗日,在长达一年的时间里,战胜了无数艰难险阻,粉碎了反动派的围追堵截,长驱二万余里,纵横11个省,于1935年10月,胜利到达抗日根据地——陕北,与陕北红军会合,完成了举世闻名的二万五千里长征。老山界是红军长征中所过的第一座难走的山,又叫越城岭。本文即是按时间顺序记叙了第一天下午到第二天下午红军翻越老山界的全过程。

学习目标

3. 学习红军战士不怕艰难险阻的顽强意志和革命乐观主义精神。

体会重要词句的含义,感知课文内容和精神。

学习按时间变化和地点转移记叙事件、安排层次的方法。理解生动描写对表达中心的意思的作用。

字词积累

pān( )谈 点zhuì( )

quán( )曲 chù( )立

hān( )然 guàn( )输

攀

缀

蜷

矗

酣

灌

1.攀谈:课文中是找些话题与人交谈的意思。

2.奇观:奇伟的景象。

3.绝壁:极陡峭不能攀援的山崖。

4.酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

例句:在妈妈的安抚下,弟弟酣然入梦。

5.蜷:弯曲。

字词积累

6.捉摸:猜测,预料。

捉摸、琢磨 辨析:两个词都表示心理活动。“捉摸”多用于对某人脾性或言行用意的猜测、把握,多用于否定句。如:永辉这孩子的脾性还是令杨绍荃捉摸不透。“琢磨”表示反复思考、仔细考虑。如:我正在琢磨着该怎样打破这僵局,想不到他竟开口了。

7.缀:装饰

8.呜咽:形容凄切的水声。

9.澎湃:形容波浪互相撞击。

字词积累

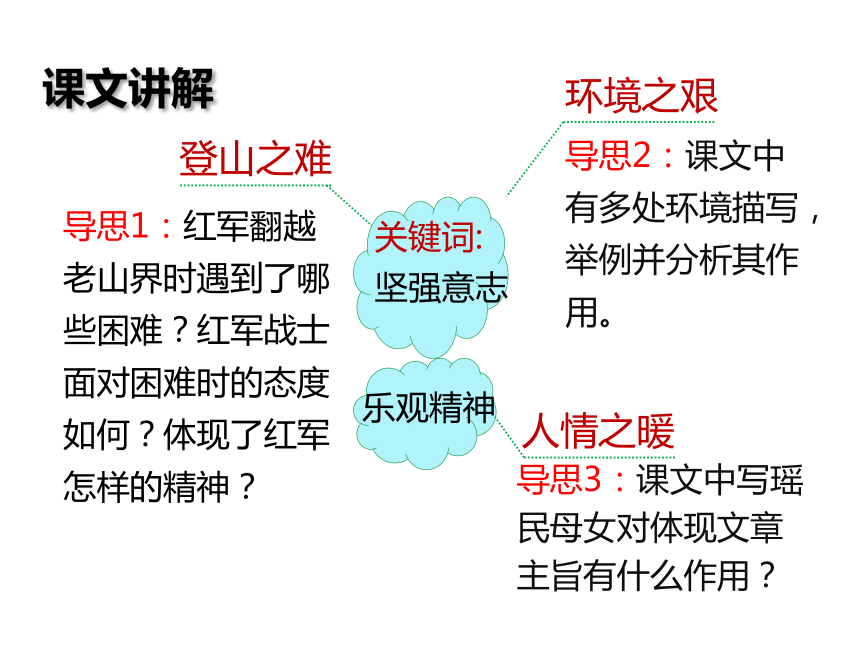

导思1:红军翻越老山界时遇到了哪些困难?红军战士面对困难时的态度如何?体现了红军怎样的精神?

登山之难

关键词:

坚强意志

乐观精神

导思2:课文中有多处环境描写,举例并分析其作用。

环境之艰

导思3:课文中写瑶民母女对体现文章主旨有什么作用?

人情之暖

课文讲解

课文讲解

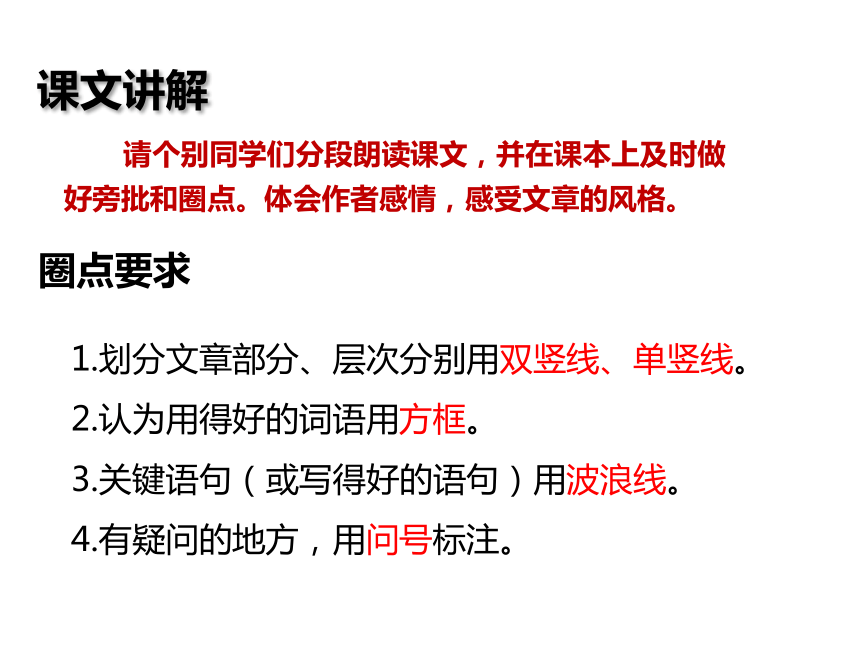

请个别同学们分段朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

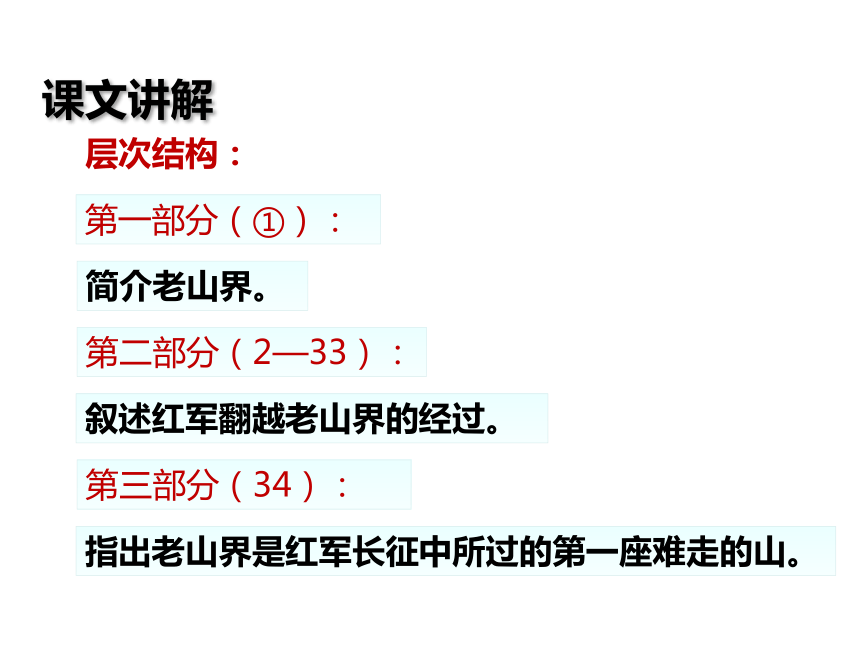

第一部分(①):

第二部分(2—33):

简介老山界。

叙述红军翻越老山界的经过。

第三部分(34):

指出老山界是红军长征中所过的第一座难走的山。

层次结构:

课文讲解

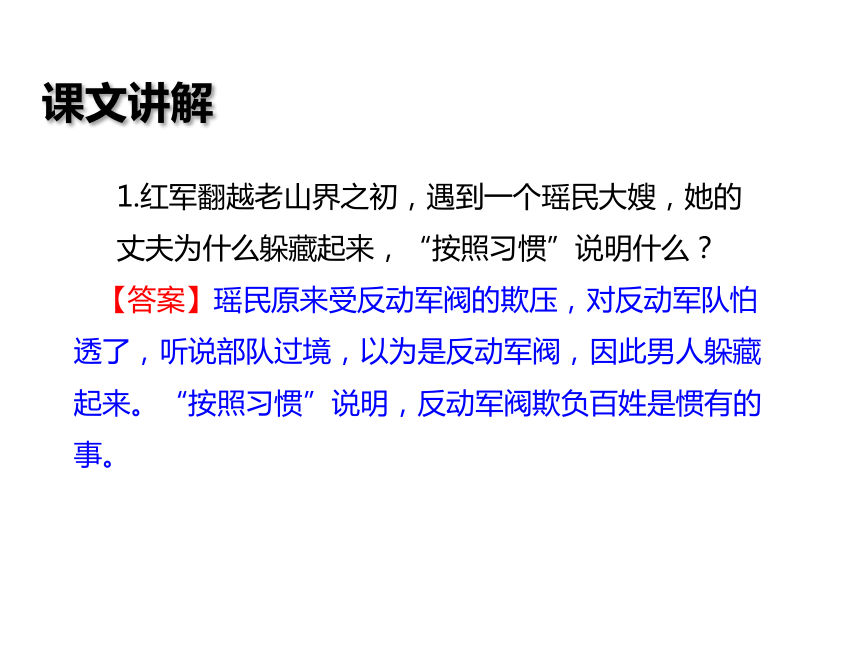

1.红军翻越老山界之初,遇到一个瑶民大嫂,她的丈夫为什么躲藏起来,“按照习惯”说明什么?

【答案】瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军队怕透了,听说部队过境,以为是反动军阀,因此男人躲藏起来。“按照习惯”说明,反动军阀欺负百姓是惯有的事。

课文讲解

2. 瑶民大嫂思想感情经历了怎样的变化过程?为什么有这样的变化?

【答案】她看到红军,先是非常“惊惶”;经过攀谈,她渐渐了解了红军;当红军战士讲到她的苦难时,她不由“哭”了。当红军送她粮食,她“欢喜”的接受了。变化的原因:一是红军的宣传,使她知道了红军是穷人的队伍而不是欺压百姓的军阀;二十红军战士对穷苦百姓的关心和帮助使她感动。

3. 本文是写红军翻越老山界的,为什么要用这么多篇幅写瑶民大嫂呢?

【答案】说明红军不但是战斗队,也是宣传队、播种机、是为人民谋福利的军队,从而丰富了课文的中心。

4.“我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。”联系语境,品析句中“生怕 ”和“显眼”两词的表达效果。

【答案】“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

5.“火把排成许多“之”字形与星光连接起来,是一种生平没见过的奇观。”请抓住关键词,谈谈你对这句话的感受。

【答案】“之”字形说明山路曲折迂回;火把“与星光连接”:写山势之高大险峻。“许多”既说明有成千上万的红军战士在攀登,又说明山路的曲折陡峭。 “奇观”表现了人物、夜色、高山交织在一起的壮观而奇特的景象。这句话:表现了老山界的高峻和红军战士星夜登山的壮观景象,也显示了红军指战员的壮志凌云的英雄气概。

重点品析12-23段

6. 作者写火把,观察点和观察方式有哪些变化?

【答案】观察点开始在山脚。是仰望“之”字形火把的。观察点在山腰时,先仰视、后俯视。

7. 前文已经描写了红军夜晚爬山的“奇观”,19段为什么还要继续描写?删去这段描写行不行?

【答案】不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受进一步写出了山势的险峻陡峭、爬山的艰难。

8. 这部分写景的特点和作用是什么?

【答案】既突出了山之高、险、陡,强调了红军长征的艰苦,又有力地烘托了红军战士英勇豪迈的气概和乐观坚毅的性格。

9. 作者在写景中穿插语言描写,起到了什么作用?

【答案】表现了红军战士乐观豪迈、团结向上革命乐观主义精神。

10. 悬崖边狭窄的山道高低不平,露宿于此的战士们是“横着心躺下去”的,但 “一会儿

就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

【答案】 不矛盾,“横着心”说明战士们不怕困难、不怕牺牲的英雄气概和严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、襟怀坦然。

11. 思考:半夜露宿的情景写得非常生动感人,找出写人的语句谈谈感受?

【答案】“浑身打着颤”、“把身子蜷起来”、“冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话” ,

“颤”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景。但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

12.半夜露宿的情景写得非常生动感人,这部分写了哪些景物,并试着赏析?

【答案】景物:(闪烁的)星星、黑的山峰(雄伟、高峻)、四周的山、山谷——壮观、雄伟运用比喻,把星星比作宝石,把夜空比作黑色幕布,写出了也只深沉、星之明亮。“缀”字传神而又具立体感,更突出了星星的美丽。

又把黑的山峰比作巨人,把山谷比作深井,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。

写景顺序:上-下 远-近 四周-中间

13. 深山之夜到底是寂静的还是喧闹的?这里用了什么写法?

【答案】寂静、以声衬静。

14. 体会文章结尾句的作用。

【答案】课文最后说翻越老山界的困难“还是小得很”,是与整个长征中遇到的困难比较而言,这更可以看出红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和长征胜利的来之不易。

【答案】作者从不同的视角方位,描绘出老山界山势的特点,如写“之”字路上的火把,先写从山下向山上望的情景,“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星”。次写走到“之”字拐的路上向下看的情景,“简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下”。在这些描写中,作者又配以红军战士身临绝壁仍旧很乐观的语言描写:“不要掉队呀!”,“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”再写红军战士在“之”字路上睡觉被冻。

1.【难点探究】本文作者是如何描写老山界景物特点的?这些自然环境描写有什么作用?

研读探究

醒后的所见:“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!”这样,山路的曲折迂回,山势的陡峭险峻,均写得逼真、生动、形象,使读者如身临其境般感觉到老山界的“高”和“险”,有力地突出了行军的困难。作者就是以这些自然环境为背景,描写了红军战士豪壮的语言、畅快的心情,渲染了他们顽强不屈的斗志和乐观的性格,从而表现了他们的精神面貌。

研读探究

【答案】

(1)走路难:悬崖峭壁、山高路险——打趣逗笑、奋勇登山——没有丝毫的胆怯。

(2)睡觉难:路窄石硬、寒气逼人——酣然入梦、观赏夜景——毫无怨言。

(3)吃饭难:粮食奇缺、肚子饥饿——鼓着勇气、继续前进——忍饿爬山。

(4)处境难:敌人追击、枪声密集——毫不畏惧、嘲笑敌机——讥笑敌人。表现了不怕艰难险阻的顽强意志和革命英雄主义精神,革命的乐观主义精神。

【难点探究】红军在翻越老山界的过程中遇到了哪些困难呢?红军战士面对困难的态度如何呢?表现出了红军战士怎样的精神面貌呢?

时间的变化

老山界

决定翻山

翻山以后

翻山经过

顽强

意志

乐观

精神

课堂小结

地点的转移

课文主旨

本文叙述了红军长征中翻越第一座难走的山(老山界)的故事。表现了中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和大无畏的革命乐观主义精神。

艺术特色

1.采用顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排层次。

这样写的好处,一是文章脉络十分清晰。二是逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙事和描写都合情合理。三是有些事情起初不明白,后来才明白,按时间顺序写,先设悬念,后面解释,就能产生扣人心弦的效果。

2.以生动的描写具体而形象地表达中心意思。

如作者把星夜爬山的场面描写得有声有色,十分生动,使人深深地感到红军确实是一支无高不可攀的英雄部队。从不同的视角方位,描绘出老山界山势的特点,有力地突出了行军的困难,从而表现了红军的精神面貌。

3.本文语言朴实而优美,凝练而细腻,字里行间流露着真挚而强烈的感情。

本文语言异常朴实,富于口语色彩。有些地方,运用了比喻、排比等修辞手法,增添了语言的美感。全文饱含真挚而强烈的感情。这里,有出于对自己队伍本质特点认识而产生的强烈的自信之情,有不畏艰难险阻的强烈的革命英雄主义和乐观主义感情,有对自己同志的真挚的热爱和赞美之情,有胜利的欣慰和自豪之情。不少写景文字,更是优美的抒情之作。

1、以“秋日的早晨”为题,写一段景物描写。

2、背诵并默写第23节。

课后作业

6.老山界

陆定一

课文导入

两万五千里长征,跨越千山万水,历时一年,震惊中外。那么红军翻越的第一座高山是哪一座呢?那就是老山界。这座山高达30里,到处悬崖峭壁,十分险峻。可我们红军战士勇敢地把它踏在了脚下。今天我们就随着当年亲自经历这一壮举的老红红军战士陆定一重走长征路,再登老山界,并进一步感悟革命先辈的坚强意志和乐观主义精神。

作者简介

陆定一,江苏无锡人,中国无产阶级革命家。毕业于上海南洋大学(现交通大学),长征时,任红军总政治部宣传部长,建国后,长期负责党的宣传和文教工作。代表作品《中国工农红军第一方面军长征记》。

PPT模板:www.1ppt.com/moban/ PPT素材:www.1ppt.com/sucai/

PPT背景:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表:www.1ppt.com/tubiao/

PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/

资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/

试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

PPT论坛:www.1ppt.cn PPT课件:www.1ppt.com/kejian/

语文课件:www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件:www.1ppt.com/kejian/shuxue/

英语课件:www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件:www.1ppt.com/kejian/meishu/

科学课件:www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件:www.1ppt.com/kejian/wuli/

化学课件:www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件:www.1ppt.com/kejian/shengwu/

地理课件:www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件:www.1ppt.com/kejian/lishi/

课文背景

1934年10月初,中央革命根据地的中国工农红军突破国民党反动派的第五次“围剿”,北上抗日,在长达一年的时间里,战胜了无数艰难险阻,粉碎了反动派的围追堵截,长驱二万余里,纵横11个省,于1935年10月,胜利到达抗日根据地——陕北,与陕北红军会合,完成了举世闻名的二万五千里长征。老山界是红军长征中所过的第一座难走的山,又叫越城岭。本文即是按时间顺序记叙了第一天下午到第二天下午红军翻越老山界的全过程。

学习目标

3. 学习红军战士不怕艰难险阻的顽强意志和革命乐观主义精神。

体会重要词句的含义,感知课文内容和精神。

学习按时间变化和地点转移记叙事件、安排层次的方法。理解生动描写对表达中心的意思的作用。

字词积累

pān( )谈 点zhuì( )

quán( )曲 chù( )立

hān( )然 guàn( )输

攀

缀

蜷

矗

酣

灌

1.攀谈:课文中是找些话题与人交谈的意思。

2.奇观:奇伟的景象。

3.绝壁:极陡峭不能攀援的山崖。

4.酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

例句:在妈妈的安抚下,弟弟酣然入梦。

5.蜷:弯曲。

字词积累

6.捉摸:猜测,预料。

捉摸、琢磨 辨析:两个词都表示心理活动。“捉摸”多用于对某人脾性或言行用意的猜测、把握,多用于否定句。如:永辉这孩子的脾性还是令杨绍荃捉摸不透。“琢磨”表示反复思考、仔细考虑。如:我正在琢磨着该怎样打破这僵局,想不到他竟开口了。

7.缀:装饰

8.呜咽:形容凄切的水声。

9.澎湃:形容波浪互相撞击。

字词积累

导思1:红军翻越老山界时遇到了哪些困难?红军战士面对困难时的态度如何?体现了红军怎样的精神?

登山之难

关键词:

坚强意志

乐观精神

导思2:课文中有多处环境描写,举例并分析其作用。

环境之艰

导思3:课文中写瑶民母女对体现文章主旨有什么作用?

人情之暖

课文讲解

课文讲解

请个别同学们分段朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

圈点要求

第一部分(①):

第二部分(2—33):

简介老山界。

叙述红军翻越老山界的经过。

第三部分(34):

指出老山界是红军长征中所过的第一座难走的山。

层次结构:

课文讲解

1.红军翻越老山界之初,遇到一个瑶民大嫂,她的丈夫为什么躲藏起来,“按照习惯”说明什么?

【答案】瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军队怕透了,听说部队过境,以为是反动军阀,因此男人躲藏起来。“按照习惯”说明,反动军阀欺负百姓是惯有的事。

课文讲解

2. 瑶民大嫂思想感情经历了怎样的变化过程?为什么有这样的变化?

【答案】她看到红军,先是非常“惊惶”;经过攀谈,她渐渐了解了红军;当红军战士讲到她的苦难时,她不由“哭”了。当红军送她粮食,她“欢喜”的接受了。变化的原因:一是红军的宣传,使她知道了红军是穷人的队伍而不是欺压百姓的军阀;二十红军战士对穷苦百姓的关心和帮助使她感动。

3. 本文是写红军翻越老山界的,为什么要用这么多篇幅写瑶民大嫂呢?

【答案】说明红军不但是战斗队,也是宣传队、播种机、是为人民谋福利的军队,从而丰富了课文的中心。

4.“我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。”联系语境,品析句中“生怕 ”和“显眼”两词的表达效果。

【答案】“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

5.“火把排成许多“之”字形与星光连接起来,是一种生平没见过的奇观。”请抓住关键词,谈谈你对这句话的感受。

【答案】“之”字形说明山路曲折迂回;火把“与星光连接”:写山势之高大险峻。“许多”既说明有成千上万的红军战士在攀登,又说明山路的曲折陡峭。 “奇观”表现了人物、夜色、高山交织在一起的壮观而奇特的景象。这句话:表现了老山界的高峻和红军战士星夜登山的壮观景象,也显示了红军指战员的壮志凌云的英雄气概。

重点品析12-23段

6. 作者写火把,观察点和观察方式有哪些变化?

【答案】观察点开始在山脚。是仰望“之”字形火把的。观察点在山腰时,先仰视、后俯视。

7. 前文已经描写了红军夜晚爬山的“奇观”,19段为什么还要继续描写?删去这段描写行不行?

【答案】不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受进一步写出了山势的险峻陡峭、爬山的艰难。

8. 这部分写景的特点和作用是什么?

【答案】既突出了山之高、险、陡,强调了红军长征的艰苦,又有力地烘托了红军战士英勇豪迈的气概和乐观坚毅的性格。

9. 作者在写景中穿插语言描写,起到了什么作用?

【答案】表现了红军战士乐观豪迈、团结向上革命乐观主义精神。

10. 悬崖边狭窄的山道高低不平,露宿于此的战士们是“横着心躺下去”的,但 “一会儿

就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

【答案】 不矛盾,“横着心”说明战士们不怕困难、不怕牺牲的英雄气概和严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、襟怀坦然。

11. 思考:半夜露宿的情景写得非常生动感人,找出写人的语句谈谈感受?

【答案】“浑身打着颤”、“把身子蜷起来”、“冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话” ,

“颤”和“蜷” 生动的表现了寒气刺骨的情景。但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

12.半夜露宿的情景写得非常生动感人,这部分写了哪些景物,并试着赏析?

【答案】景物:(闪烁的)星星、黑的山峰(雄伟、高峻)、四周的山、山谷——壮观、雄伟运用比喻,把星星比作宝石,把夜空比作黑色幕布,写出了也只深沉、星之明亮。“缀”字传神而又具立体感,更突出了星星的美丽。

又把黑的山峰比作巨人,把山谷比作深井,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。

写景顺序:上-下 远-近 四周-中间

13. 深山之夜到底是寂静的还是喧闹的?这里用了什么写法?

【答案】寂静、以声衬静。

14. 体会文章结尾句的作用。

【答案】课文最后说翻越老山界的困难“还是小得很”,是与整个长征中遇到的困难比较而言,这更可以看出红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和长征胜利的来之不易。

【答案】作者从不同的视角方位,描绘出老山界山势的特点,如写“之”字路上的火把,先写从山下向山上望的情景,“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星”。次写走到“之”字拐的路上向下看的情景,“简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下”。在这些描写中,作者又配以红军战士身临绝壁仍旧很乐观的语言描写:“不要掉队呀!”,“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”再写红军战士在“之”字路上睡觉被冻。

1.【难点探究】本文作者是如何描写老山界景物特点的?这些自然环境描写有什么作用?

研读探究

醒后的所见:“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!”这样,山路的曲折迂回,山势的陡峭险峻,均写得逼真、生动、形象,使读者如身临其境般感觉到老山界的“高”和“险”,有力地突出了行军的困难。作者就是以这些自然环境为背景,描写了红军战士豪壮的语言、畅快的心情,渲染了他们顽强不屈的斗志和乐观的性格,从而表现了他们的精神面貌。

研读探究

【答案】

(1)走路难:悬崖峭壁、山高路险——打趣逗笑、奋勇登山——没有丝毫的胆怯。

(2)睡觉难:路窄石硬、寒气逼人——酣然入梦、观赏夜景——毫无怨言。

(3)吃饭难:粮食奇缺、肚子饥饿——鼓着勇气、继续前进——忍饿爬山。

(4)处境难:敌人追击、枪声密集——毫不畏惧、嘲笑敌机——讥笑敌人。表现了不怕艰难险阻的顽强意志和革命英雄主义精神,革命的乐观主义精神。

【难点探究】红军在翻越老山界的过程中遇到了哪些困难呢?红军战士面对困难的态度如何呢?表现出了红军战士怎样的精神面貌呢?

时间的变化

老山界

决定翻山

翻山以后

翻山经过

顽强

意志

乐观

精神

课堂小结

地点的转移

课文主旨

本文叙述了红军长征中翻越第一座难走的山(老山界)的故事。表现了中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和大无畏的革命乐观主义精神。

艺术特色

1.采用顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排层次。

这样写的好处,一是文章脉络十分清晰。二是逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙事和描写都合情合理。三是有些事情起初不明白,后来才明白,按时间顺序写,先设悬念,后面解释,就能产生扣人心弦的效果。

2.以生动的描写具体而形象地表达中心意思。

如作者把星夜爬山的场面描写得有声有色,十分生动,使人深深地感到红军确实是一支无高不可攀的英雄部队。从不同的视角方位,描绘出老山界山势的特点,有力地突出了行军的困难,从而表现了红军的精神面貌。

3.本文语言朴实而优美,凝练而细腻,字里行间流露着真挚而强烈的感情。

本文语言异常朴实,富于口语色彩。有些地方,运用了比喻、排比等修辞手法,增添了语言的美感。全文饱含真挚而强烈的感情。这里,有出于对自己队伍本质特点认识而产生的强烈的自信之情,有不畏艰难险阻的强烈的革命英雄主义和乐观主义感情,有对自己同志的真挚的热爱和赞美之情,有胜利的欣慰和自豪之情。不少写景文字,更是优美的抒情之作。

1、以“秋日的早晨”为题,写一段景物描写。

2、背诵并默写第23节。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读