京改版语文选修二 《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》 课件 (24张PPT)

文档属性

| 名称 | 京改版语文选修二 《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》 课件 (24张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐(一)

北京版 选修二

高二年级 语文

一、从一副对联说起

一担重泥拦子路

两岸夫子笑颜回

古人的名与字

1、“幼名,冠字。” ——《礼记·檀弓上》

2、“始生三月而始加名,故云幼名;年二十有为父之道,朋友等类不可复呼其名,故冠而加字。” ——孔颖达《疏》

3、“冠而字之,敬其名也。君父之前称名,他人则称字也。”

——《仪礼·士冠礼》

古人的名与字的关系

1、屈平,字原,古语中“广平曰原”,两者意思相同。

2、陆机,字士衡,机、衡二字都是北斗星宿的名,相辅相成。

3、朱熹,字元晦,熹是晨光的意思,表示天亮,而晦则是黑暗的意思,表示天黑。字和名两者意思相反。

4、赵云,字子龙。字与名意思相顺承、互为因果或可以用来解释名。

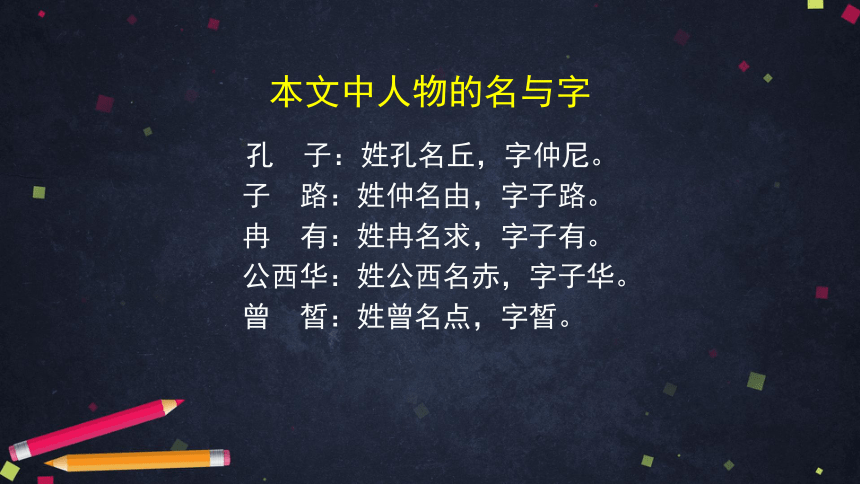

本文中人物的名与字

孔 子:姓孔名丘,字仲尼。

子 路:姓仲名由,字子路。

冉 有:姓冉名求,字子有。

公西华:姓公西名赤,字子华。

曾 皙:姓曾名点,字皙。

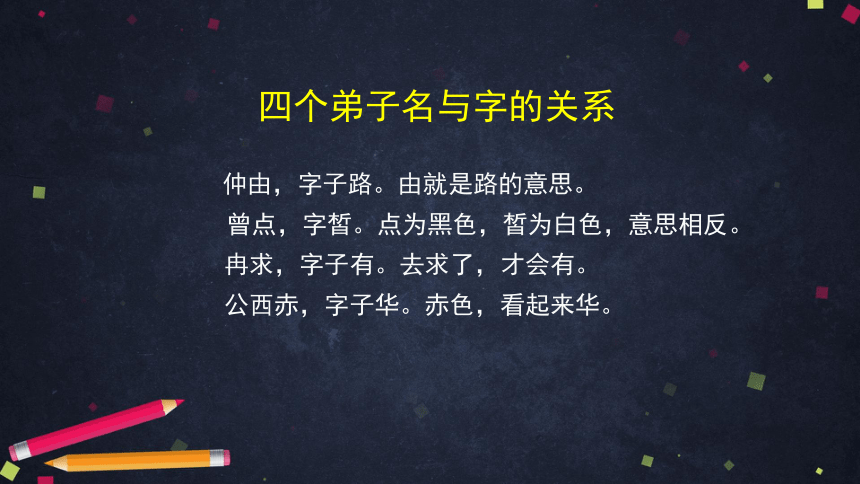

四个弟子名与字的关系

仲由,字子路。由就是路的意思。

曾点,字皙。点为黑色,皙为白色,意思相反。

冉求,字子有。去求了,才会有。

公西赤,字子华。赤色,看起来华。

二、课堂实录

子路、曾皙(xī),冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长(zhǎng)乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

第一部分:老师问志。

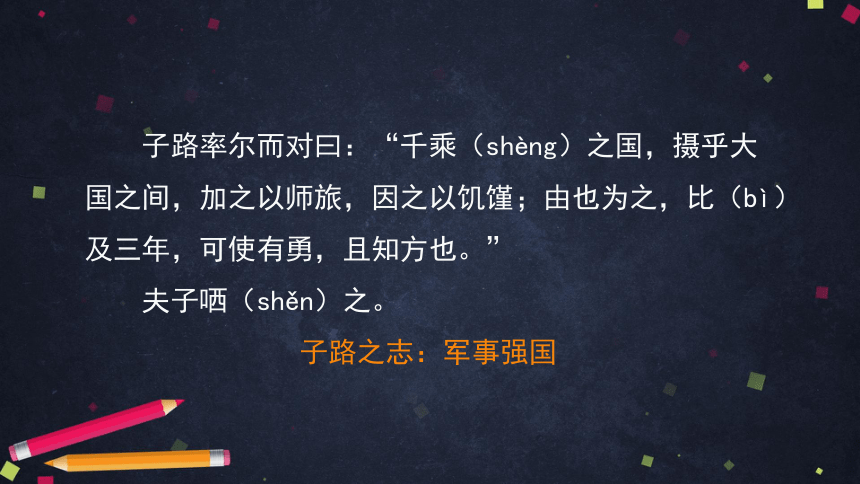

子路率尔而对曰:“千乘(shèng)之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比(bì)及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂(shěn)之。

子路之志:军事强国

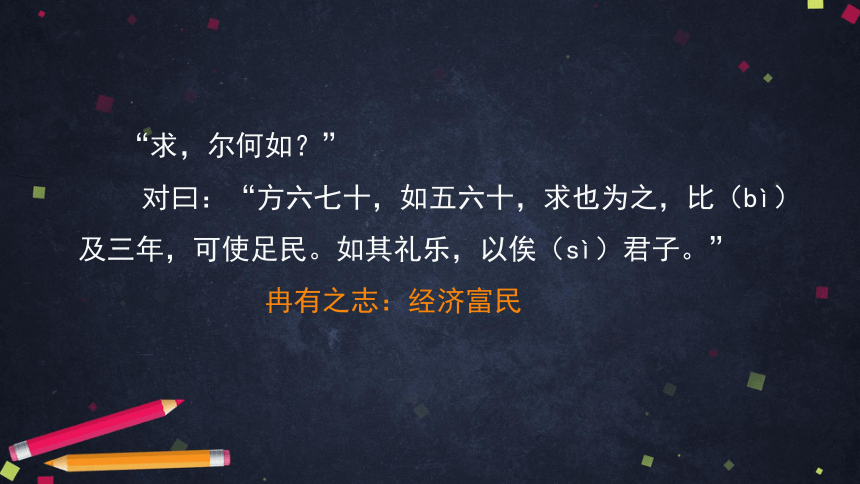

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比(bì)及三年,可使足民。如其礼乐,以俟(sì)君子。”

冉有之志:经济富民

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

公西华之志:外交治帮

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿(kēng)尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫(mù)春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而归。”

夫子喟(kuì)然叹曰:“吾与点也。”

曾皙之志:沂水春风图

第二部分:学生言志。

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

“唯求则非邦也与?”

“安见方六七十,如五六十而非邦也者?”

“唯赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

第三部分:老师评志。

三、课堂特色

(一)目标明确,开启心扉。

在课堂上,孔子的教学目标是:通过对“如或知尔,则何以哉?”问题的讨论,引导学生思考治国之道。话题是“如果你们被了解,被任用,做了官,你们会做些什么呢?”学生深感兴趣,问题可谓明确而集中,因而四个学生先后敞开心扉,畅所欲言,表达心志,为孔子进一步因人施教提供了基本素材。

(二)以生为本,点拨教学。

在《侍坐》中,孔子注重发挥学生的主体作用,分别用“求,尔何如?”“赤,尔何如?”“点,尔何如?”,鼓励学生充分发表意见,而不是摆出教师姿态,对学生进行说教。在学生发表意见的过程中,孔子的评价也只是“微哂”而已。即使对曾晳的发言,心中赞赏,也只是“喟然叹曰”,用四个字来表达:“吾与点也。”然而,这一哂一叹之间,态度明朗,褒贬分明。

(三)环境宽松,不求一律。

孔子组织讨论,是在一种宽松的氛围中进行的,如果学生中有人对发言内容不感兴趣,也允许他做别的事。从《侍坐》中可看到,弟子曾皙似乎对别人的讨论并不是专心致志地在听,而是在一边弹他的琴。直到他人发言结束,孔子点了他的名,他才发言。孔子并不认为曾皙这样做违反了教学纪律,因而也没有批评曾皙。反之,由于曾皙回答得好,还热情地予以表扬。

(四)注重启发,循循善诱。

孔子认为“不愤不启,不悱不发”,因而教学中注重启发式教学,主张学生不到苦苦思索而不得其解,想说又说不出来的时候不去讲给他听。孔子在讨论时尤其注重这个问题。在《侍坐》中,几个学生讲完以后,孔子并没有多作议论。直到曾晳有意落后请教时,他才简明扼要地加以点拨。而对曾晳的疑问“夫三子者之言何如?”,他也只是说“亦各言其志也已矣。”教师言语不多,在于留给学生更多思考空间。

(五)因材施教,针对指导。

《侍坐》中,孔子在组织问题讨论教学时,同样讲究因材施教。对于四个学生的回答,孔子并没有给出同一个问题的相同答案,而是用自己的轻微的态度表达意见,让每个学生自有思考。对于“异乎三子者之撰”的曾皙,待“三子者出”后,则有更多的一段对话,对话并非只对曾皙,其间也包含对子路、冉有、公西华的人生指导。

(六)理想引导,德育渗透。

《侍坐》中,当“子路率尔而对曰”后,孔子是“哂之”,并不以为然,而当曾皙描绘了一幅春游图:暮春三月,春风习习,穿上刚刚做好的春衣,带上五六个小伙子,六七个小孩子,到沂水中洗澡,到舞雩上吹吹风,歌唱回家,……孔子听了,不由拍案叫绝,明确地表态“吾与点也。”这无疑是对学生志向理想的引导,曾皙的春游图,景物无限好,老少咸自由,正是一幅盛世太平图,正是儒家的理想境界。

总之,《子路曾晳冉有公西华侍坐》为我们展示了一堂尽乎完美的精典语文示范课:教学目标明确,课堂教风民主,教学环境宽松,育人方法灵活,学生自主参与,德育渗透自然,实施终身教育,关注个体发展。孔夫子无愧“至圣先师”的称号。

四、课后作业

1、根据课文内容补写上联

( )

南华秋水我知鱼

参考答案:东鲁春风吾与点

2、将文章改写成课本剧并表演

谢谢观看

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐(一)

北京版 选修二

高二年级 语文

一、从一副对联说起

一担重泥拦子路

两岸夫子笑颜回

古人的名与字

1、“幼名,冠字。” ——《礼记·檀弓上》

2、“始生三月而始加名,故云幼名;年二十有为父之道,朋友等类不可复呼其名,故冠而加字。” ——孔颖达《疏》

3、“冠而字之,敬其名也。君父之前称名,他人则称字也。”

——《仪礼·士冠礼》

古人的名与字的关系

1、屈平,字原,古语中“广平曰原”,两者意思相同。

2、陆机,字士衡,机、衡二字都是北斗星宿的名,相辅相成。

3、朱熹,字元晦,熹是晨光的意思,表示天亮,而晦则是黑暗的意思,表示天黑。字和名两者意思相反。

4、赵云,字子龙。字与名意思相顺承、互为因果或可以用来解释名。

本文中人物的名与字

孔 子:姓孔名丘,字仲尼。

子 路:姓仲名由,字子路。

冉 有:姓冉名求,字子有。

公西华:姓公西名赤,字子华。

曾 皙:姓曾名点,字皙。

四个弟子名与字的关系

仲由,字子路。由就是路的意思。

曾点,字皙。点为黑色,皙为白色,意思相反。

冉求,字子有。去求了,才会有。

公西赤,字子华。赤色,看起来华。

二、课堂实录

子路、曾皙(xī),冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长(zhǎng)乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

第一部分:老师问志。

子路率尔而对曰:“千乘(shèng)之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比(bì)及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂(shěn)之。

子路之志:军事强国

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比(bì)及三年,可使足民。如其礼乐,以俟(sì)君子。”

冉有之志:经济富民

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

公西华之志:外交治帮

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿(kēng)尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫(mù)春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而归。”

夫子喟(kuì)然叹曰:“吾与点也。”

曾皙之志:沂水春风图

第二部分:学生言志。

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

“唯求则非邦也与?”

“安见方六七十,如五六十而非邦也者?”

“唯赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

第三部分:老师评志。

三、课堂特色

(一)目标明确,开启心扉。

在课堂上,孔子的教学目标是:通过对“如或知尔,则何以哉?”问题的讨论,引导学生思考治国之道。话题是“如果你们被了解,被任用,做了官,你们会做些什么呢?”学生深感兴趣,问题可谓明确而集中,因而四个学生先后敞开心扉,畅所欲言,表达心志,为孔子进一步因人施教提供了基本素材。

(二)以生为本,点拨教学。

在《侍坐》中,孔子注重发挥学生的主体作用,分别用“求,尔何如?”“赤,尔何如?”“点,尔何如?”,鼓励学生充分发表意见,而不是摆出教师姿态,对学生进行说教。在学生发表意见的过程中,孔子的评价也只是“微哂”而已。即使对曾晳的发言,心中赞赏,也只是“喟然叹曰”,用四个字来表达:“吾与点也。”然而,这一哂一叹之间,态度明朗,褒贬分明。

(三)环境宽松,不求一律。

孔子组织讨论,是在一种宽松的氛围中进行的,如果学生中有人对发言内容不感兴趣,也允许他做别的事。从《侍坐》中可看到,弟子曾皙似乎对别人的讨论并不是专心致志地在听,而是在一边弹他的琴。直到他人发言结束,孔子点了他的名,他才发言。孔子并不认为曾皙这样做违反了教学纪律,因而也没有批评曾皙。反之,由于曾皙回答得好,还热情地予以表扬。

(四)注重启发,循循善诱。

孔子认为“不愤不启,不悱不发”,因而教学中注重启发式教学,主张学生不到苦苦思索而不得其解,想说又说不出来的时候不去讲给他听。孔子在讨论时尤其注重这个问题。在《侍坐》中,几个学生讲完以后,孔子并没有多作议论。直到曾晳有意落后请教时,他才简明扼要地加以点拨。而对曾晳的疑问“夫三子者之言何如?”,他也只是说“亦各言其志也已矣。”教师言语不多,在于留给学生更多思考空间。

(五)因材施教,针对指导。

《侍坐》中,孔子在组织问题讨论教学时,同样讲究因材施教。对于四个学生的回答,孔子并没有给出同一个问题的相同答案,而是用自己的轻微的态度表达意见,让每个学生自有思考。对于“异乎三子者之撰”的曾皙,待“三子者出”后,则有更多的一段对话,对话并非只对曾皙,其间也包含对子路、冉有、公西华的人生指导。

(六)理想引导,德育渗透。

《侍坐》中,当“子路率尔而对曰”后,孔子是“哂之”,并不以为然,而当曾皙描绘了一幅春游图:暮春三月,春风习习,穿上刚刚做好的春衣,带上五六个小伙子,六七个小孩子,到沂水中洗澡,到舞雩上吹吹风,歌唱回家,……孔子听了,不由拍案叫绝,明确地表态“吾与点也。”这无疑是对学生志向理想的引导,曾皙的春游图,景物无限好,老少咸自由,正是一幅盛世太平图,正是儒家的理想境界。

总之,《子路曾晳冉有公西华侍坐》为我们展示了一堂尽乎完美的精典语文示范课:教学目标明确,课堂教风民主,教学环境宽松,育人方法灵活,学生自主参与,德育渗透自然,实施终身教育,关注个体发展。孔夫子无愧“至圣先师”的称号。

四、课后作业

1、根据课文内容补写上联

( )

南华秋水我知鱼

参考答案:东鲁春风吾与点

2、将文章改写成课本剧并表演

谢谢观看