3.3我们来造“环形山” 教案

图片预览

文档简介

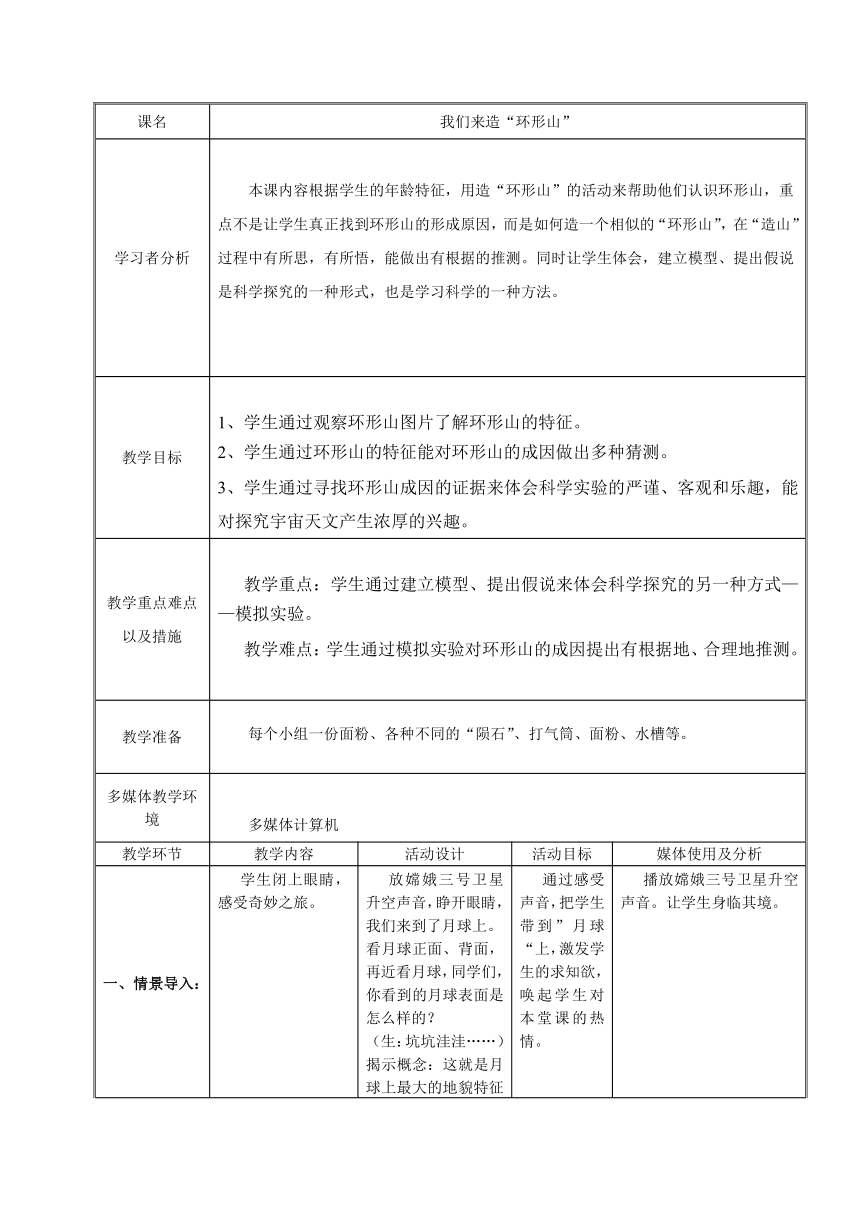

课名 我们来造“环形山”

学习者分析 本课内容根据学生的年龄特征,用造“环形山”的活动来帮助他们认识环形山,重点不是让学生真正找到环形山的形成原因,而是如何造一个相似的“环形山”,在“造山”过程中有所思,有所悟,能做出有根据的推测。同时让学生体会,建立模型、提出假说是科学探究的一种形式,也是学习科学的一种方法。

教学目标 1、学生通过观察环形山图片了解环形山的特征。 2、学生通过环形山的特征能对环形山的成因做出多种猜测。 3、学生通过寻找环形山成因的证据来体会科学实验的严谨、客观和乐趣,能对探究宇宙天文产生浓厚的兴趣。

教学重点难点以及措施 教学重点:学生通过建立模型、提出假说来体会科学探究的另一种方式——模拟实验。 教学难点:学生通过模拟实验对环形山的成因提出有根据地、合理地推测。

教学准备 每个小组一份面粉、各种不同的“陨石”、打气筒、面粉、水槽等。

多媒体教学环境 多媒体计算机

教学环节 教学内容 活动设计 活动目标 媒体使用及分析

一、情景导入: 学生闭上眼睛,感受奇妙之旅。 放嫦娥三号卫星升空声音,睁开眼睛,我们来到了月球上。 看月球正面、背面,再近看月球,同学们,你看到的月球表面是怎么样的? (生:坑坑洼洼……) 揭示概念:这就是月球上最大的地貌特征——环形山。(板书“环形山”) 通过感受声音,把学生带到”月球“上,激发学生的求知欲,唤起学生对本堂课的热情。 播放嫦娥三号卫星升空声音。让学生身临其境。

二、分析环形山的特点 你知道环形山为什么名字里有“环”? 出示一组环形山的图片。让学生观察,说一说这些环形山还有什么其他显著特征。结合学生对环形山的描述,得出环形山的主要特征: 近似圆形、环中有环、分布杂乱、数量众多(5万多个)、大小不一(最大的比浙江省小一点,比海南岛大)和深浅不一(最深的能放下珠穆朗玛峰)…… 通过对环形山的图片的观察,培养学生细致的观察能力。 利用多媒体出示一组环形山的图片。

三、推测环形山成因 根据你看到的现象,如果要研究月球,你会提出什么问题? 预设:环形山是怎么形成的?;这么圆形的坑是怎么来的?…… 结合环形山的特点,小组讨论推测环形山的成因。(预设:陨石撞击、火山喷发、人为、外星人……) 这些成因中你认为哪一个最有可能? 培养学生提出问题,解决问题的能力。 利用多媒体推测环形山成因。

四、我们来造环形山 1、讨论怎么造环形山?推测也需要一定的证据。 2、实验 除了面粉,其他实验结束后都放回原处。 我们需要更多的证据来证明猜想,你有什么办法?做实验。这样的实验方法叫模拟实验。今天我们就来造“环形山”。 预设:土、沙……用来做什么?模拟月球表面(今天老师准备的是面粉)。出示面粉,怎么样让月球表面平一些?用尺子。然后用石头模拟陨石。同一个石头吗?同样大小吗?怎么砸?同一个方向吗?用球砸。演示。这样的情况怎么处理?用手拿出来吗? 实验要求:比一比哪个组做的最像环形山。 实验注意: 注意安全(砸石块;面粉弄眼睛里) 学生通过自己动手,亲自实验,锻炼了他们遇到问题敢于去挑战自己的能力。 利用多媒体推测演示环形山的形成原因。

五、交流汇报 小组上来介绍,给大家看证据。是陨石撞击。 你们用什么方法造出了什么特征的环形山? 预设:造出了大小不一的环形山,用不同大小的石头和球砸出来的。…… 与真实的环形山有不一样吗? 通过实验,学生要把自己讨论和实验的结果展示给班上的每一位同学,敢于展示自己,同时也受到了教师和同学的肯定,增加了自己的信心。更加热爱科学,热爱生活。 利用利用多媒体的话筒让学生充分的展示自己。

六、总结 阅读书本资料: 对于环形山的成因科学家也是有争议的,目前科学家有两种假说。让学生阅读书本,说一说支持这两种假说的证据。 希望同学们在课后,收集更多的资料和证据,来证明或者推翻我们的猜测。 利用多媒体让学生回忆本节课学习的内容。

学习者分析 本课内容根据学生的年龄特征,用造“环形山”的活动来帮助他们认识环形山,重点不是让学生真正找到环形山的形成原因,而是如何造一个相似的“环形山”,在“造山”过程中有所思,有所悟,能做出有根据的推测。同时让学生体会,建立模型、提出假说是科学探究的一种形式,也是学习科学的一种方法。

教学目标 1、学生通过观察环形山图片了解环形山的特征。 2、学生通过环形山的特征能对环形山的成因做出多种猜测。 3、学生通过寻找环形山成因的证据来体会科学实验的严谨、客观和乐趣,能对探究宇宙天文产生浓厚的兴趣。

教学重点难点以及措施 教学重点:学生通过建立模型、提出假说来体会科学探究的另一种方式——模拟实验。 教学难点:学生通过模拟实验对环形山的成因提出有根据地、合理地推测。

教学准备 每个小组一份面粉、各种不同的“陨石”、打气筒、面粉、水槽等。

多媒体教学环境 多媒体计算机

教学环节 教学内容 活动设计 活动目标 媒体使用及分析

一、情景导入: 学生闭上眼睛,感受奇妙之旅。 放嫦娥三号卫星升空声音,睁开眼睛,我们来到了月球上。 看月球正面、背面,再近看月球,同学们,你看到的月球表面是怎么样的? (生:坑坑洼洼……) 揭示概念:这就是月球上最大的地貌特征——环形山。(板书“环形山”) 通过感受声音,把学生带到”月球“上,激发学生的求知欲,唤起学生对本堂课的热情。 播放嫦娥三号卫星升空声音。让学生身临其境。

二、分析环形山的特点 你知道环形山为什么名字里有“环”? 出示一组环形山的图片。让学生观察,说一说这些环形山还有什么其他显著特征。结合学生对环形山的描述,得出环形山的主要特征: 近似圆形、环中有环、分布杂乱、数量众多(5万多个)、大小不一(最大的比浙江省小一点,比海南岛大)和深浅不一(最深的能放下珠穆朗玛峰)…… 通过对环形山的图片的观察,培养学生细致的观察能力。 利用多媒体出示一组环形山的图片。

三、推测环形山成因 根据你看到的现象,如果要研究月球,你会提出什么问题? 预设:环形山是怎么形成的?;这么圆形的坑是怎么来的?…… 结合环形山的特点,小组讨论推测环形山的成因。(预设:陨石撞击、火山喷发、人为、外星人……) 这些成因中你认为哪一个最有可能? 培养学生提出问题,解决问题的能力。 利用多媒体推测环形山成因。

四、我们来造环形山 1、讨论怎么造环形山?推测也需要一定的证据。 2、实验 除了面粉,其他实验结束后都放回原处。 我们需要更多的证据来证明猜想,你有什么办法?做实验。这样的实验方法叫模拟实验。今天我们就来造“环形山”。 预设:土、沙……用来做什么?模拟月球表面(今天老师准备的是面粉)。出示面粉,怎么样让月球表面平一些?用尺子。然后用石头模拟陨石。同一个石头吗?同样大小吗?怎么砸?同一个方向吗?用球砸。演示。这样的情况怎么处理?用手拿出来吗? 实验要求:比一比哪个组做的最像环形山。 实验注意: 注意安全(砸石块;面粉弄眼睛里) 学生通过自己动手,亲自实验,锻炼了他们遇到问题敢于去挑战自己的能力。 利用多媒体推测演示环形山的形成原因。

五、交流汇报 小组上来介绍,给大家看证据。是陨石撞击。 你们用什么方法造出了什么特征的环形山? 预设:造出了大小不一的环形山,用不同大小的石头和球砸出来的。…… 与真实的环形山有不一样吗? 通过实验,学生要把自己讨论和实验的结果展示给班上的每一位同学,敢于展示自己,同时也受到了教师和同学的肯定,增加了自己的信心。更加热爱科学,热爱生活。 利用利用多媒体的话筒让学生充分的展示自己。

六、总结 阅读书本资料: 对于环形山的成因科学家也是有争议的,目前科学家有两种假说。让学生阅读书本,说一说支持这两种假说的证据。 希望同学们在课后,收集更多的资料和证据,来证明或者推翻我们的猜测。 利用多媒体让学生回忆本节课学习的内容。

同课章节目录

- 第一单元 微小世界

- 1、放大镜

- 2、放大镜下的昆虫世界

- 3、放大镜下的晶体

- 4、怎样放得更大

- 5、用显微镜观察身边的生命世界(一)

- 6、用显微镜观察身边的生命世界(二)

- 7、用显微镜观察身边的生命世界(三)

- 8、微小世界和我们

- 第二单元 物质的变化

- 1、我们身边的物质

- 2、物质发生了什么变化

- 3、米饭、淀粉和碘酒的变化

- 4、小苏打和白醋的变化

- 5、铁生锈了

- 6、化学变化伴随的现象

- 7、控制铁生锈的速度

- 8、物质变化与我们

- 第三单元 宇宙

- 1、地球的卫星——月球

- 2、月相变化

- 3、我们来造“环形山”

- 4、日食和月食

- 5、太阳系

- 6、在星空中(一)

- 7、在星空中(二)

- 8、探索宇宙

- 第四单元 环境和我们

- 1、一天的垃圾

- 2、垃圾的处理

- 3、减少丢弃及重新使用

- 4、分类和回收利用

- 5、一天的生活用水

- 6、污水和污水处理

- 7、考察家乡的自然水域

- 8、环境问题和我们的行动