鲁教版初中化学九年级下册第八单元《海水中的化学 》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版初中化学九年级下册第八单元《海水中的化学 》检测题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

《海水中的化学》检测题

一、单选题

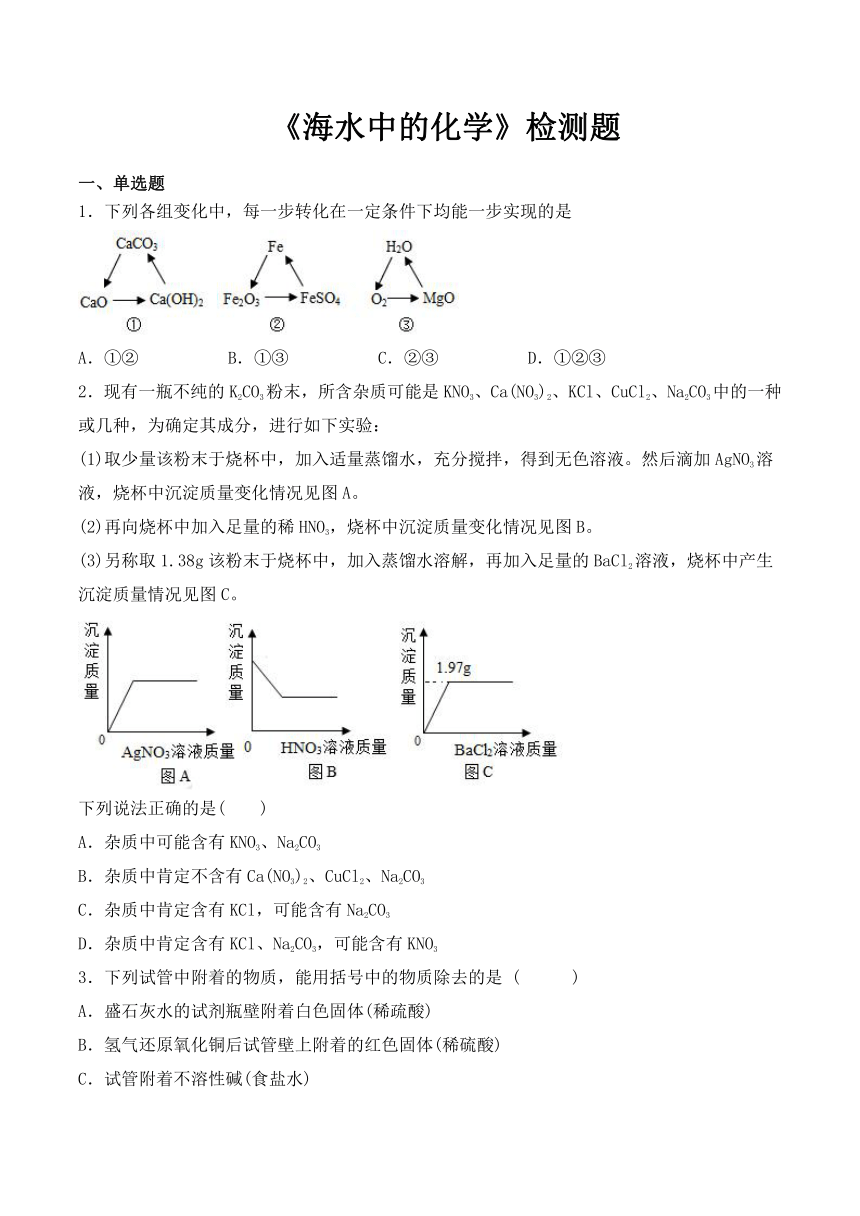

1.下列各组变化中,每一步转化在一定条件下均能一步实现的是

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

2.现有一瓶不纯的K2CO3粉末,所含杂质可能是KNO3、Ca(NO3)2、KCl、CuCl2、Na2CO3中的一种或几种,为确定其成分,进行如下实验:

(1)取少量该粉末于烧杯中,加入适量蒸馏水,充分搅拌,得到无色溶液。然后滴加AgNO3溶液,烧杯中沉淀质量变化情况见图A。

(2)再向烧杯中加入足量的稀HNO3,烧杯中沉淀质量变化情况见图B。

(3)另称取1.38g该粉末于烧杯中,加入蒸馏水溶解,再加入足量的BaCl2溶液,烧杯中产生沉淀质量情况见图C。

下列说法正确的是( )

A.杂质中可能含有KNO3、Na2CO3

B.杂质中肯定不含有Ca(NO3)2、CuCl2、Na2CO3

C.杂质中肯定含有KCl,可能含有Na2CO3

D.杂质中肯定含有KCl、Na2CO3,可能含有KNO3

3.下列试管中附着的物质,能用括号中的物质除去的是 (? )

A.盛石灰水的试剂瓶壁附着白色固体(稀疏酸)

B.氢气还原氧化铜后试管壁上附着的红色固体(稀硫酸)

C.试管附着不溶性碱(食盐水)

D.试管附着锈迹(盐酸)

4.下列物质的转化在给定条件下均能实现的是 ( )

A.FeFe2O3FeCl3 B.SO2H2SO3H2SO4

C.Na2CO3NaNO3KNO3 D.Ca(OH)2CaCO3 Na2CO3

5.下列各组物质中的两种溶液混合后,能发生反应,但无明显现象的是( )

A.CuSO4和NaOH B.NaOH和HCl

C.AgNO3 和HCl D.Ca(OH)2 和Na2CO3

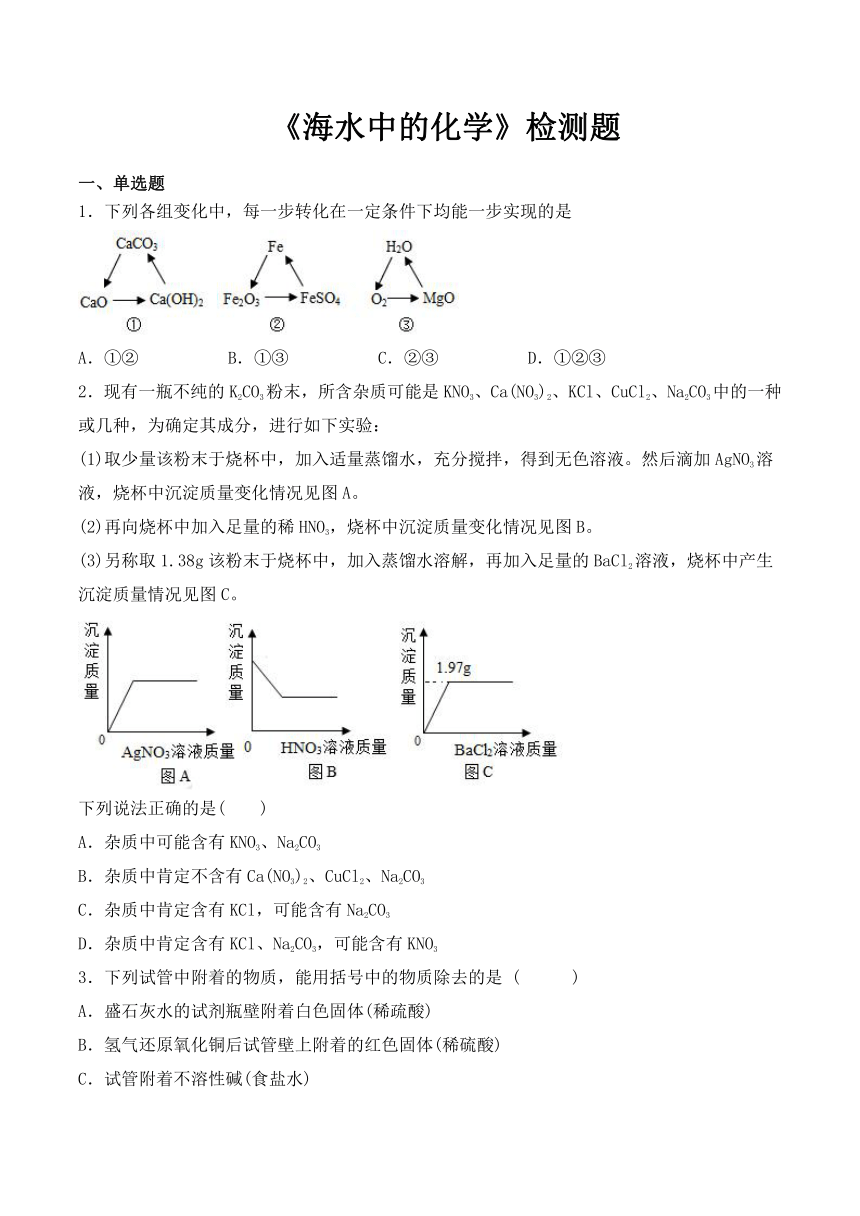

6.甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解性曲线如图,下列说法中不正确的是

A.t2℃时,甲、乙的溶解度相等

B.升高温度可将甲的饱和溶液变为不饱和溶液

C.t1℃时,甲的饱和溶液中溶质质量分数为20%

D.当甲中混有少量乙时,可用降温结晶的方法提纯甲

7.实验室里硝酸银常装在棕色瓶中,是因为硝酸银见光易分解。其分解的产物不可能是( )

A.N2 B.NO C.NO2 D.NH3

8.与物质溶解性无关的是

A.温度 B.溶质性质 C.压强 D.溶剂质量

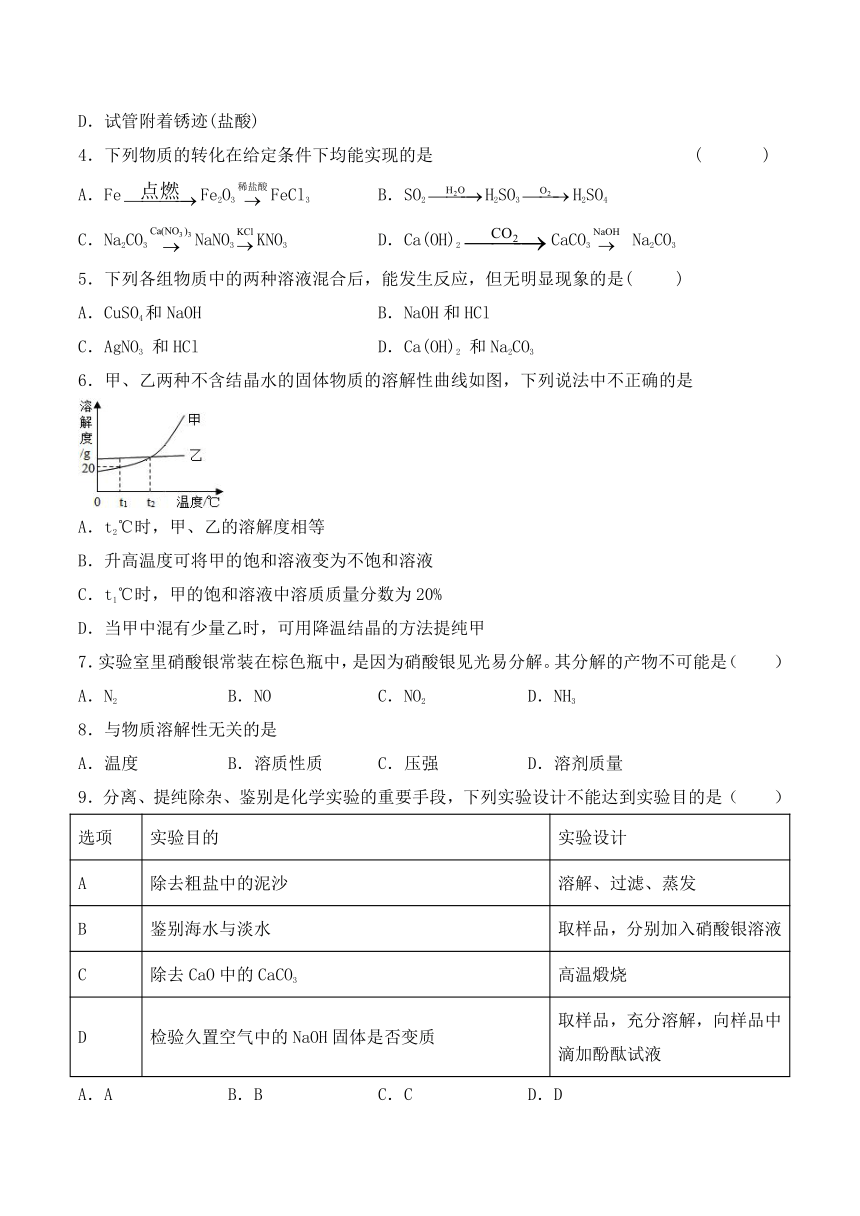

9.分离、提纯除杂、鉴别是化学实验的重要手段,下列实验设计不能达到实验目的是( )

选项 实验目的 实验设计

A 除去粗盐中的泥沙 溶解、过滤、蒸发

B 鉴别海水与淡水 取样品,分别加入硝酸银溶液

C 除去CaO中的CaCO3 高温煅烧

D 检验久置空气中的NaOH固体是否变质 取样品,充分溶解,向样品中滴加酚酞试液

A.A B.B C.C D.D

10.下列各组离子在水中能大量共存的是( )

A.、、、 B.、、、

C.、、、 D.、、、

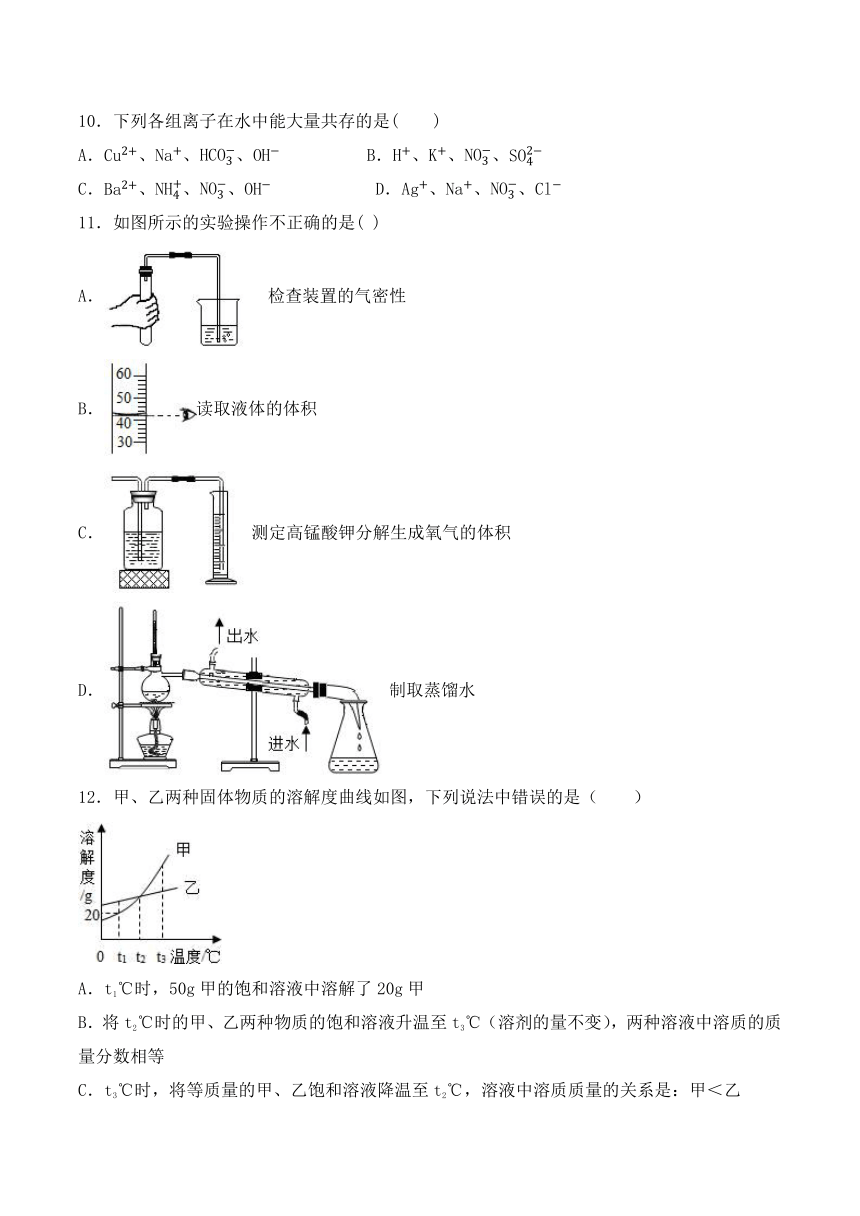

11.如图所示的实验操作不正确的是( )

A.检查装置的气密性

B.读取液体的体积

C.测定高锰酸钾分解生成氧气的体积

D.制取蒸馏水

12.甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图,下列说法中错误的是( )

A.t1℃时,50g甲的饱和溶液中溶解了20g甲

B.将t2℃时的甲、乙两种物质的饱和溶液升温至t3℃(溶剂的量不变),两种溶液中溶质的质量分数相等

C.t3℃时,将等质量的甲、乙饱和溶液降温至t2℃,溶液中溶质质量的关系是:甲<乙

D.要除去甲的饱和溶液中混有的少量乙,可采用蒸发结晶的方法

13.欲蒸发食盐溶液得到氯化钠晶体,应将蒸发皿中的溶液加热蒸发至( )

A.溶液沸腾为止 B.蒸干为止

C.有少量晶体析出时为止 D.有大量晶体析出时为止

二、实验题

14.物质发生化学变化时,除了生成新物质外,还经常伴随有发光、发热、变色、产生沉淀、生成气体等现象。根据这些现象,有助于判断是否发生了化学变化。而在进行化学实验时要求我们仔细观察实验现象,并实事求是地记录实验现象。下面请大家将观察到的实验现象记录在实验报告上。

实验一:把稀盐酸滴在大理石上

取一支试管,放入少量大理石碎块,逐滴滴入稀盐酸,观察到现象为______________。

实验二:镁带燃烧

取一小段镁带,用砂纸擦亮,再用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上点燃,写出镁带燃烧的化学符号表达式:_______________。

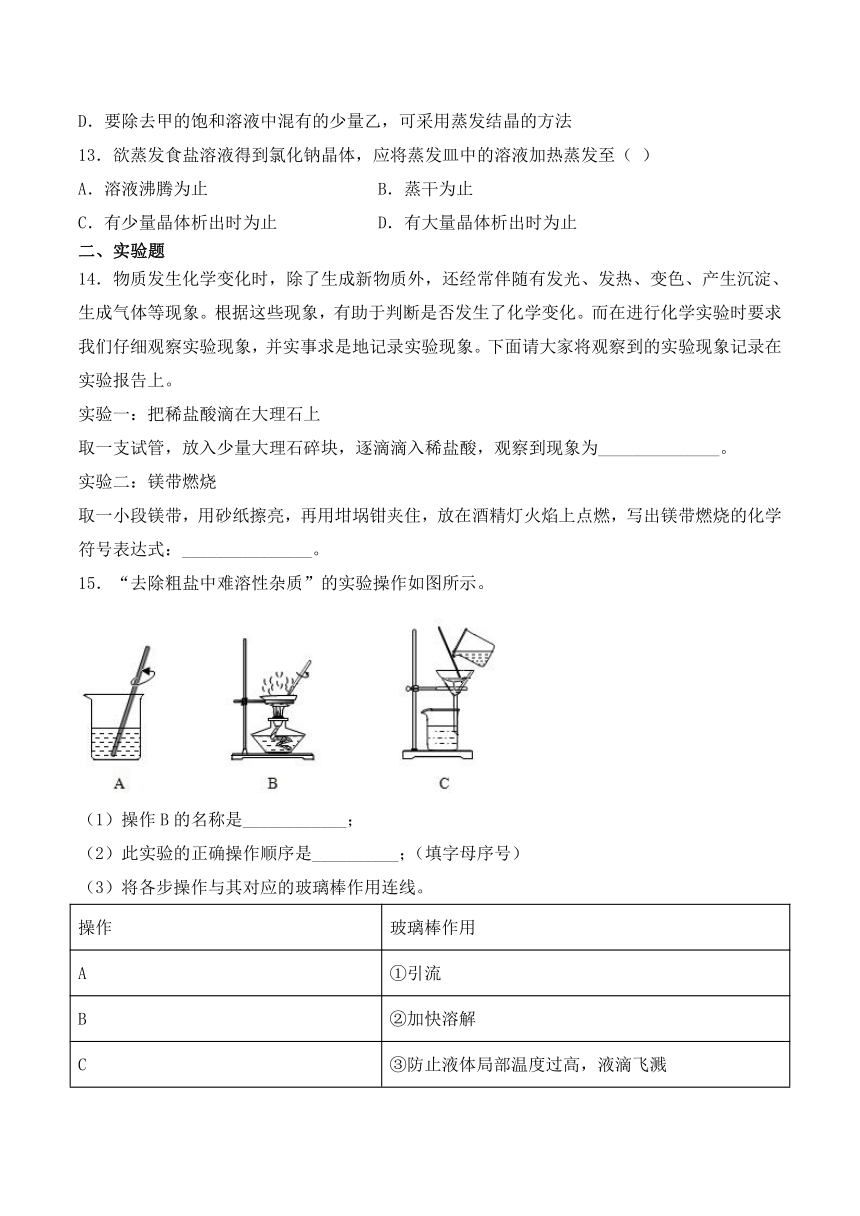

15.“去除粗盐中难溶性杂质”的实验操作如图所示。

(1)操作B的名称是____________;

(2)此实验的正确操作顺序是__________;(填字母序号)

(3)将各步操作与其对应的玻璃棒作用连线。

操作 玻璃棒作用

A ①引流

B ②加快溶解

C ③防止液体局部温度过高,液滴飞溅

________

三、推断题

16.A~D为实验室中未贴标签的4种溶液,分别为:澄清石灰水、碳酸钠溶液、稀盐酸和氢氧化钠溶液.化学小组的同学们为了确定其成分,开展了探究实验.

(1)将A、B、C、D溶液两两混合,观察到的现象记录如图1所示(图中“﹣”代表无明显现象).

①物质B是__________(写化学式);

②写出A与D反应的化学方程式__________.

(2)某同学将如图2两支试管充分反应后的废液倒入同一烧杯中,观察到有气泡产生,充分反应后得到澄清溶液,则该溶液中溶质的组成可能是__________.

(3)利用鉴别出的盐酸,同学们又开展了实验.他们取等质量的Mg、Zn两种物质分别于等质量的同浓度的稀盐酸充分反应,反应产生气体的质量与反应时间的关系如图3所示.反应结束后一定有剩余的是__________;B反应至a点时,所得溶液中的溶质为__________(写化学式).

17.已知A、B、C、D、E是初中化学常见的五种物质,它们之间的转化关系如图所示,部分反应物、生成物及反应条件已略去(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质)。

A、B是组成元素相同的氧化物,且B是生命之源,C是B、D两物质进行光合作用的产物,E是大理石的主要成分。请回答下列问题:

(1)D物质的化学式为_____;

(2)物质C的用途之一为_____;

(3)反应①的化学方程式为_____。

18.以稀硫酸为例的反应关系(如下图)体现了酸类物质的化学性质,其中X与图中所给其他物质的类别不同,结合此图回答下列问题:

(1)反应①中石蕊溶液变为______色。

(2)反应②的化学方程式______。

(3)写出反应③的化学反应方程式______。

(4)写出图中发生中和反应的化学方程式______。

(5)若X溶液既能跟稀硫酸反应,又能跟反应,则X可能是______(填化学式)。

四、计算题

19.实验室有一瓶混有少量NaCl的 Na2CO3固体,现称取12.6克该混合固体加入80克水中完全溶解后,向溶液中滴加稀盐酸,所加盐酸的质量与产生气体的质量关系如图:

(1)恰好完全反应产生气体的质量为____克;

(2)原混合固体中Na2CO3的质量是多少克?_______

(3)恰好完全反应所得溶液的溶质质量分数是多少?_______

20.用“侯氏制碱法”制取的纯碱中常含有少量的氯化钠。某化学实验小组同学为测定某厂生产的纯碱中碳酸钠的含量,称取12g样品放入烧杯中并滴加稀盐酸,当盐酸滴加至73g时,气泡不再冒出,此时称得烧杯内溶液的总质量为80.6g。

试计算:

(1)产生二氧化碳气体的质量是_______。

(2)该纯碱样品中氯化钠的质量___________。

(3)此次反应所得溶液中溶质的质量分数__________。(计算结果精确到0.1%)

参考答案

1.B 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.D 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D

14.大理石表面产生气泡,并逐渐溶解 Mg+O2MgO

15.蒸发 ACB

16.NaOH Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH NaCl、CaCl2或NaCl、CaCl2、HCl Mg ZnCl2、HCl

17.CO2 供给呼吸

18.红 (合理给分)

19.4.4 10.6g 10%

20.4.4 1.4 16.3%

答案第1页,总2页

《海水中的化学》检测题

一、单选题

1.下列各组变化中,每一步转化在一定条件下均能一步实现的是

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

2.现有一瓶不纯的K2CO3粉末,所含杂质可能是KNO3、Ca(NO3)2、KCl、CuCl2、Na2CO3中的一种或几种,为确定其成分,进行如下实验:

(1)取少量该粉末于烧杯中,加入适量蒸馏水,充分搅拌,得到无色溶液。然后滴加AgNO3溶液,烧杯中沉淀质量变化情况见图A。

(2)再向烧杯中加入足量的稀HNO3,烧杯中沉淀质量变化情况见图B。

(3)另称取1.38g该粉末于烧杯中,加入蒸馏水溶解,再加入足量的BaCl2溶液,烧杯中产生沉淀质量情况见图C。

下列说法正确的是( )

A.杂质中可能含有KNO3、Na2CO3

B.杂质中肯定不含有Ca(NO3)2、CuCl2、Na2CO3

C.杂质中肯定含有KCl,可能含有Na2CO3

D.杂质中肯定含有KCl、Na2CO3,可能含有KNO3

3.下列试管中附着的物质,能用括号中的物质除去的是 (? )

A.盛石灰水的试剂瓶壁附着白色固体(稀疏酸)

B.氢气还原氧化铜后试管壁上附着的红色固体(稀硫酸)

C.试管附着不溶性碱(食盐水)

D.试管附着锈迹(盐酸)

4.下列物质的转化在给定条件下均能实现的是 ( )

A.FeFe2O3FeCl3 B.SO2H2SO3H2SO4

C.Na2CO3NaNO3KNO3 D.Ca(OH)2CaCO3 Na2CO3

5.下列各组物质中的两种溶液混合后,能发生反应,但无明显现象的是( )

A.CuSO4和NaOH B.NaOH和HCl

C.AgNO3 和HCl D.Ca(OH)2 和Na2CO3

6.甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解性曲线如图,下列说法中不正确的是

A.t2℃时,甲、乙的溶解度相等

B.升高温度可将甲的饱和溶液变为不饱和溶液

C.t1℃时,甲的饱和溶液中溶质质量分数为20%

D.当甲中混有少量乙时,可用降温结晶的方法提纯甲

7.实验室里硝酸银常装在棕色瓶中,是因为硝酸银见光易分解。其分解的产物不可能是( )

A.N2 B.NO C.NO2 D.NH3

8.与物质溶解性无关的是

A.温度 B.溶质性质 C.压强 D.溶剂质量

9.分离、提纯除杂、鉴别是化学实验的重要手段,下列实验设计不能达到实验目的是( )

选项 实验目的 实验设计

A 除去粗盐中的泥沙 溶解、过滤、蒸发

B 鉴别海水与淡水 取样品,分别加入硝酸银溶液

C 除去CaO中的CaCO3 高温煅烧

D 检验久置空气中的NaOH固体是否变质 取样品,充分溶解,向样品中滴加酚酞试液

A.A B.B C.C D.D

10.下列各组离子在水中能大量共存的是( )

A.、、、 B.、、、

C.、、、 D.、、、

11.如图所示的实验操作不正确的是( )

A.检查装置的气密性

B.读取液体的体积

C.测定高锰酸钾分解生成氧气的体积

D.制取蒸馏水

12.甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图,下列说法中错误的是( )

A.t1℃时,50g甲的饱和溶液中溶解了20g甲

B.将t2℃时的甲、乙两种物质的饱和溶液升温至t3℃(溶剂的量不变),两种溶液中溶质的质量分数相等

C.t3℃时,将等质量的甲、乙饱和溶液降温至t2℃,溶液中溶质质量的关系是:甲<乙

D.要除去甲的饱和溶液中混有的少量乙,可采用蒸发结晶的方法

13.欲蒸发食盐溶液得到氯化钠晶体,应将蒸发皿中的溶液加热蒸发至( )

A.溶液沸腾为止 B.蒸干为止

C.有少量晶体析出时为止 D.有大量晶体析出时为止

二、实验题

14.物质发生化学变化时,除了生成新物质外,还经常伴随有发光、发热、变色、产生沉淀、生成气体等现象。根据这些现象,有助于判断是否发生了化学变化。而在进行化学实验时要求我们仔细观察实验现象,并实事求是地记录实验现象。下面请大家将观察到的实验现象记录在实验报告上。

实验一:把稀盐酸滴在大理石上

取一支试管,放入少量大理石碎块,逐滴滴入稀盐酸,观察到现象为______________。

实验二:镁带燃烧

取一小段镁带,用砂纸擦亮,再用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上点燃,写出镁带燃烧的化学符号表达式:_______________。

15.“去除粗盐中难溶性杂质”的实验操作如图所示。

(1)操作B的名称是____________;

(2)此实验的正确操作顺序是__________;(填字母序号)

(3)将各步操作与其对应的玻璃棒作用连线。

操作 玻璃棒作用

A ①引流

B ②加快溶解

C ③防止液体局部温度过高,液滴飞溅

________

三、推断题

16.A~D为实验室中未贴标签的4种溶液,分别为:澄清石灰水、碳酸钠溶液、稀盐酸和氢氧化钠溶液.化学小组的同学们为了确定其成分,开展了探究实验.

(1)将A、B、C、D溶液两两混合,观察到的现象记录如图1所示(图中“﹣”代表无明显现象).

①物质B是__________(写化学式);

②写出A与D反应的化学方程式__________.

(2)某同学将如图2两支试管充分反应后的废液倒入同一烧杯中,观察到有气泡产生,充分反应后得到澄清溶液,则该溶液中溶质的组成可能是__________.

(3)利用鉴别出的盐酸,同学们又开展了实验.他们取等质量的Mg、Zn两种物质分别于等质量的同浓度的稀盐酸充分反应,反应产生气体的质量与反应时间的关系如图3所示.反应结束后一定有剩余的是__________;B反应至a点时,所得溶液中的溶质为__________(写化学式).

17.已知A、B、C、D、E是初中化学常见的五种物质,它们之间的转化关系如图所示,部分反应物、生成物及反应条件已略去(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质)。

A、B是组成元素相同的氧化物,且B是生命之源,C是B、D两物质进行光合作用的产物,E是大理石的主要成分。请回答下列问题:

(1)D物质的化学式为_____;

(2)物质C的用途之一为_____;

(3)反应①的化学方程式为_____。

18.以稀硫酸为例的反应关系(如下图)体现了酸类物质的化学性质,其中X与图中所给其他物质的类别不同,结合此图回答下列问题:

(1)反应①中石蕊溶液变为______色。

(2)反应②的化学方程式______。

(3)写出反应③的化学反应方程式______。

(4)写出图中发生中和反应的化学方程式______。

(5)若X溶液既能跟稀硫酸反应,又能跟反应,则X可能是______(填化学式)。

四、计算题

19.实验室有一瓶混有少量NaCl的 Na2CO3固体,现称取12.6克该混合固体加入80克水中完全溶解后,向溶液中滴加稀盐酸,所加盐酸的质量与产生气体的质量关系如图:

(1)恰好完全反应产生气体的质量为____克;

(2)原混合固体中Na2CO3的质量是多少克?_______

(3)恰好完全反应所得溶液的溶质质量分数是多少?_______

20.用“侯氏制碱法”制取的纯碱中常含有少量的氯化钠。某化学实验小组同学为测定某厂生产的纯碱中碳酸钠的含量,称取12g样品放入烧杯中并滴加稀盐酸,当盐酸滴加至73g时,气泡不再冒出,此时称得烧杯内溶液的总质量为80.6g。

试计算:

(1)产生二氧化碳气体的质量是_______。

(2)该纯碱样品中氯化钠的质量___________。

(3)此次反应所得溶液中溶质的质量分数__________。(计算结果精确到0.1%)

参考答案

1.B 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.D 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D

14.大理石表面产生气泡,并逐渐溶解 Mg+O2MgO

15.蒸发 ACB

16.NaOH Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH NaCl、CaCl2或NaCl、CaCl2、HCl Mg ZnCl2、HCl

17.CO2 供给呼吸

18.红 (合理给分)

19.4.4 10.6g 10%

20.4.4 1.4 16.3%

答案第1页,总2页

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护