中考现代文语文阅读题答题意识、流程与技巧 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考现代文语文阅读题答题意识、流程与技巧 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1010.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-16 11:46:40 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

中考语文现代文阅读的意识、流程与技巧

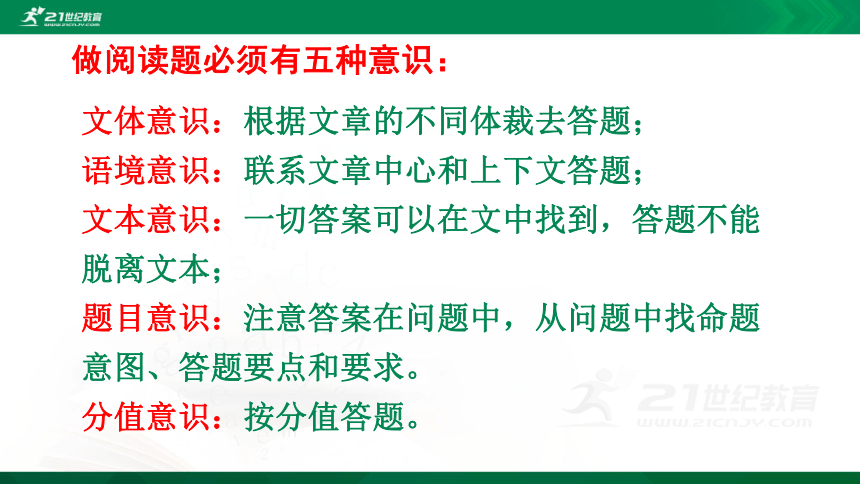

做阅读题必须有五种意识:

文体意识:根据文章的不同体裁去答题;

语境意识:联系文章中心和上下文答题;

文本意识:一切答案可以在文中找到,答题不能脱离文本;

题目意识:注意答案在问题中,从问题中找命题意图、答题要点和要求。

分值意识:按分值答题。

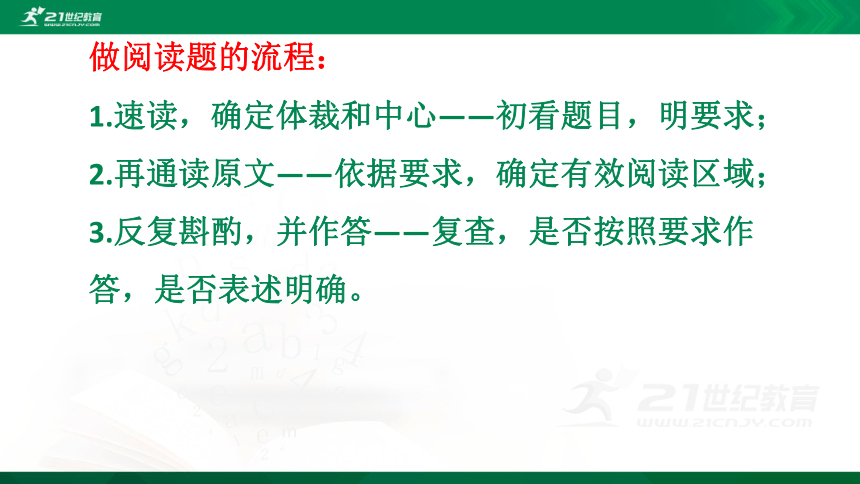

做阅读题的流程:

1.速读,确定体裁和中心——初看题目,明要求;

2.再通读原文——依据要求,确定有效阅读区域;

3.反复斟酌,并作答——复查,是否按照要求作答,是否表述明确。

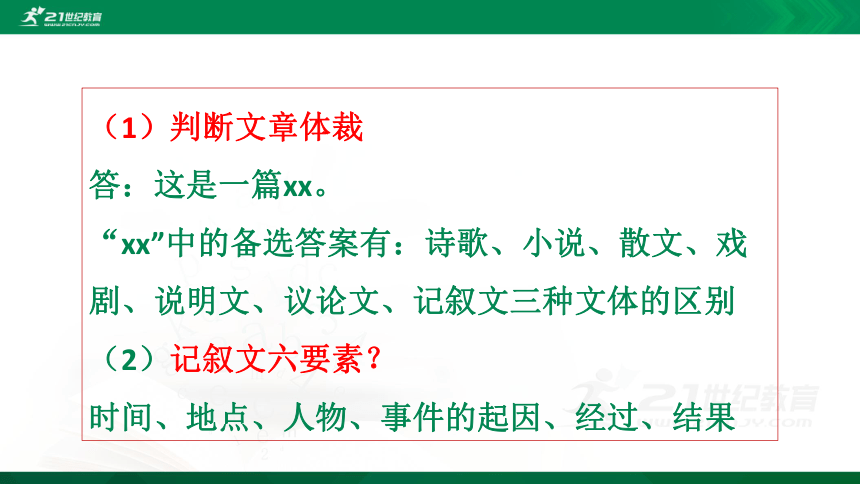

(1)判断文章体裁

答:这是一篇xx。

“xx”中的备选答案有:诗歌、小说、散文、戏剧、说明文、议论文、记叙文三种文体的区别(2)记叙文六要素?

时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果

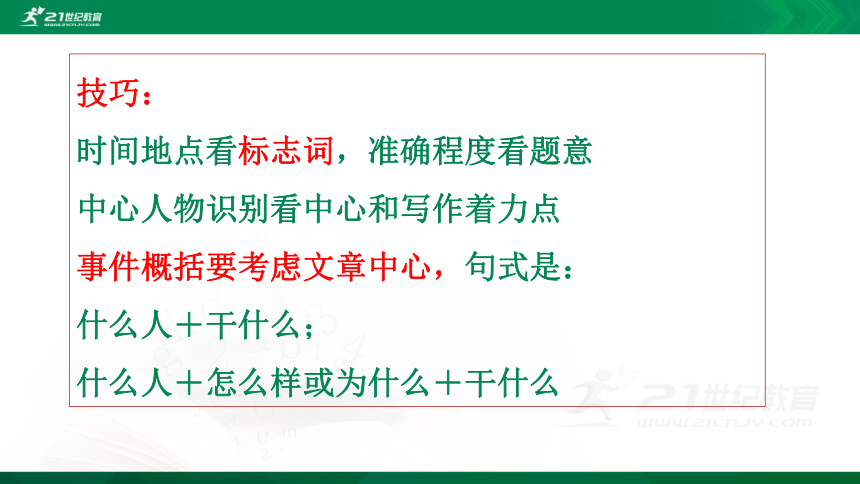

技巧:

时间地点看标志词,准确程度看题意

中心人物识别看中心和写作着力点

事件概括要考虑文章中心,句式是:

什么人+干什么;

什么人+怎么样或为什么+干什么

(3)概括文章内容(中心句通常在文章首尾的议论抒情句中)

方法:

看题目、人物(事物)、事件,进行综合、概括。

句式:

①此文记叙了(描写了、说明了)……的故事(事迹、经过、事件、景物)。即“什么人+干什么”这可以作为一句话概括文章内容答案。

②表现了(赞美了、揭示了、讽刺了、反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……

③抒发了作者的……的感情。

(4)分析材料组织特点?

XX事件紧紧围绕中心选取典型事件,剪裁得体,详略得当。

(5)划分层次?

按时间划分(找表示时间的短语)

按地点划分(找表示地点的短语)

按事情发展过程(找各个事件)

按照情感变化过程分(找表达情感词)

总分总(掐头去尾)划分段落层次技巧:

①合并同类项,把相同内容的合为一层,把不同的分开来。

②找中心句,注意段首句、段尾句。(如无中心句)归纳段意:本段(概括或具体)写了“谁——干什么”(或“什么——怎么样”)

③找标志词

(6)记叙线索及作用?

线索种类:物线、事线、人线、感情线、时间线、地点线、见闻线

线索判断技巧:看题目,看议论抒情句,看多次出现的字眼

作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

示例:

①以具体事物或事物的特征为线索。如《七根火柴》以七根火柴为线索贯穿全文。

②以人物或人物的特征为线索。如《背影》以父亲的背影为线索

③以中心事件为线索。如《变色龙》以警官奥楚蔑洛夫处理狗咬人事件为线索展开故事情节

④以思想感情为线索。如《荔枝蜜》以“我”对蜜蜂的感情变化为线索组织材料,不大喜欢——想去看看——赞赏蜜蜂——梦见自己变成一只小蜜蜂

⑤以“我”的所见所闻为线索。如《孔乙己》以小伙计“我”的所见所闻为线索塑造孔乙己这个人物形象。

⑥以时间推移或空间变换为线索。如《藤野先生》以时间的推移、地点的转换为叙事线索组织材料,在东京的见闻和感受——到仙台与藤野先生的交往——离别后对藤野先生的怀念。

(8)品味题目

题型:

①为什么以此为题?

②谈谈你对题目的理解。

③试分析题目的作用。

④给文章加(换)题目。

示例:

1)《背影》充当线索、抓住外貌特写镜头表现父子深情。

2)《阿长与山海经》概括文章的主要内容,突出阿长为我买《山海经》这件事;表现阿长真诚、善良和乐于助人;表明我的感激和怀念。

3)《变色龙》用比喻生动形象地写出了主人公善变(见风使舵)的性格。具有极强的讽刺性。

4)《长在岩石上的小花》运用比喻,形象地点明了主旨,暗喻在逆境中顽强奋斗的人。

5)《六个馒头》

①以极平常的馒头为题目,引起读者的兴趣;

②六个馒头是本文的线索(故事围绕这六个馒头展开);

③六个馒头凝聚了同学之间丰厚的友谊,使文章主题得以表现

6)如果把课文题目《小巷深处》改为《我的母亲》或《母亲赞》之类,你认为效果好吗?为什么?“小巷深处”是母女俩家的所在,是她们生活的场景。这里珍藏着一个感人至深的母爱故事,这里也是真挚感情的寄托。其他题目则显得平淡直露。

7)地下没有鳌鱼题目好不好?简要评析一下言之成理即可。(说明文)好。既是对古人认识地震的一种否定,又能引出现代科学的解答,生动,吸引人。不好。不直接,不能一目了然,不如《地震的原因及危害》来得实在。

8)《火车6年不到站》有人认为将题目改为“那车一开,就是6年”更贴切,简要谈谈你的看法。

①原标题好,因为对弟弟的照顾并未完结,强调这种责任的持久性,突出了哥哥对弟弟的手足深情和高度的责任感。

②改后的题好,突出了哥哥6年如一日付出的艰辛,强调“不容易”,难能可贵。

9)《城市农夫》,如果把本文标题改为“我的打工仔舅舅”好不好?为什么?不好。理由:文章写了舅舅以及像舅舅一样的农民在城市这块“庄稼地”上的生活,用“城市农夫”这个题目就把城市和农民联系在一起了。这个标题比“我的打工仔舅舅”更贴动。好。理由:这样一改显得更有亲切感,同时也写出了作者对舅舅的怜悯、理解和同情。

10)《青春的门槛》用“青春的门槛”比喻人生两个阶段之间的界限,以此为题目点明题旨,激起读者的阅读兴趣,引发读者的深层思考。

技巧:

①先看题目本义:词语含义概括内容(点明写作内容如主要事件人物等)。

②再思考深层含义:主旨:与主旨的关系(揭示了,点明了);人物:与人物关系(表现人物性格;表明作者情感态度;是作者感情触发点)结构:线索、悬念;表现手法:象征。

③最后分析其效果:

运用比喻、化用诗词、引用歌词、一语双关等

生动形象、新颖含蓄、言简意丰、发人深思、引起阅读兴趣等(议论文的题目一般点明论点或论题;说明文常点明说明对象或特征)可以从——A内容上B主题上C线索D设置悬念上等方面进行品味。

(9)表现手法

主要有:烘托、对比、反衬、联想、夸张、象征、讽刺、托物言志、托物寓意、借景抒情、融情于景、以小见大、先抑后扬。

(10)了解人称的作用。

第一人称:亲切,自然,真实,适于心理描写,便于刻画人物形象及性格特征。

第二人称:便于情感交流。

第三人称:显得客观,不受时空限制,便于叙事和议论。

(11)记叙顺序及作用?

顺叙(按事情发展先后顺序)作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

倒叙(先写结果或事件过程中的一部分,再交待前面发生的事。)作用:制造悬念、吸引读者,避免叙述的平铺直叙,增强文章的生动性。

插叙(叙事时中断,插入相关的另一件事。)作用:对情节起补充、衬托作用,丰富形象,突出中心,使故事情节更集中。

(12)修辞作用:句子赏析

比喻:生动形象地写出x事物的x特点,表达了...情感。

拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,生动形象地写出xx事物的x特点,表达了...情感。

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,长于抒情。增强文章气势,增加感染力、说服力。

对偶:形式整齐,音韵和谐,语句整齐、意韵铿锵,互相映衬,为补充。

反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。有强调语气,强化内容的作用。

设问:自问自答,引人注意,启发思考。

反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

对比:把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

(13)各类描写答题技巧

肖像(外貌)描写[包括神态描写] (描写人物容貌、衣着、神情、姿态等) :交代.了人物的xx身份、xx地位、xx处境、经历以及x x心理状态、x x思想性格等情况。

语言描写和动作描写:形象生动地表现出人物的xx心理(心情), 并反映了人物的x x性格特征或x x精神品质。有时还推动了情节的发展。

心理描写:形象生动地反映出人物的xx思想,揭示了人物的xx性格或者xx品质。

环境描写:自然环境描写和社会环境描写

自然环境(描写自然景观如人物活动的时间、地点天气、季节和景物场景如山川、湖海等自然景物) :交代故事发生的时间、地点及人物活动的空间,渲染x x环境气氛、烘托人物的xx情感、预示人物的*x命运、表现人物某性格、推动故事情节的发展;揭示文章主题。

社会环境(描写社会状况或者人物活动的场景和周围(室内)的布局、陈设) :交代故事发生的x x时代背景、时代特征、社会习俗、思想观念和人与人之间的关系,渲染xx环境气氛。衬托人物心情,推动情节发展,深化主题。

谢谢学习!

祝君一切顺利!

中考语文现代文阅读的意识、流程与技巧

做阅读题必须有五种意识:

文体意识:根据文章的不同体裁去答题;

语境意识:联系文章中心和上下文答题;

文本意识:一切答案可以在文中找到,答题不能脱离文本;

题目意识:注意答案在问题中,从问题中找命题意图、答题要点和要求。

分值意识:按分值答题。

做阅读题的流程:

1.速读,确定体裁和中心——初看题目,明要求;

2.再通读原文——依据要求,确定有效阅读区域;

3.反复斟酌,并作答——复查,是否按照要求作答,是否表述明确。

(1)判断文章体裁

答:这是一篇xx。

“xx”中的备选答案有:诗歌、小说、散文、戏剧、说明文、议论文、记叙文三种文体的区别(2)记叙文六要素?

时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果

技巧:

时间地点看标志词,准确程度看题意

中心人物识别看中心和写作着力点

事件概括要考虑文章中心,句式是:

什么人+干什么;

什么人+怎么样或为什么+干什么

(3)概括文章内容(中心句通常在文章首尾的议论抒情句中)

方法:

看题目、人物(事物)、事件,进行综合、概括。

句式:

①此文记叙了(描写了、说明了)……的故事(事迹、经过、事件、景物)。即“什么人+干什么”这可以作为一句话概括文章内容答案。

②表现了(赞美了、揭示了、讽刺了、反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……

③抒发了作者的……的感情。

(4)分析材料组织特点?

XX事件紧紧围绕中心选取典型事件,剪裁得体,详略得当。

(5)划分层次?

按时间划分(找表示时间的短语)

按地点划分(找表示地点的短语)

按事情发展过程(找各个事件)

按照情感变化过程分(找表达情感词)

总分总(掐头去尾)划分段落层次技巧:

①合并同类项,把相同内容的合为一层,把不同的分开来。

②找中心句,注意段首句、段尾句。(如无中心句)归纳段意:本段(概括或具体)写了“谁——干什么”(或“什么——怎么样”)

③找标志词

(6)记叙线索及作用?

线索种类:物线、事线、人线、感情线、时间线、地点线、见闻线

线索判断技巧:看题目,看议论抒情句,看多次出现的字眼

作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

示例:

①以具体事物或事物的特征为线索。如《七根火柴》以七根火柴为线索贯穿全文。

②以人物或人物的特征为线索。如《背影》以父亲的背影为线索

③以中心事件为线索。如《变色龙》以警官奥楚蔑洛夫处理狗咬人事件为线索展开故事情节

④以思想感情为线索。如《荔枝蜜》以“我”对蜜蜂的感情变化为线索组织材料,不大喜欢——想去看看——赞赏蜜蜂——梦见自己变成一只小蜜蜂

⑤以“我”的所见所闻为线索。如《孔乙己》以小伙计“我”的所见所闻为线索塑造孔乙己这个人物形象。

⑥以时间推移或空间变换为线索。如《藤野先生》以时间的推移、地点的转换为叙事线索组织材料,在东京的见闻和感受——到仙台与藤野先生的交往——离别后对藤野先生的怀念。

(8)品味题目

题型:

①为什么以此为题?

②谈谈你对题目的理解。

③试分析题目的作用。

④给文章加(换)题目。

示例:

1)《背影》充当线索、抓住外貌特写镜头表现父子深情。

2)《阿长与山海经》概括文章的主要内容,突出阿长为我买《山海经》这件事;表现阿长真诚、善良和乐于助人;表明我的感激和怀念。

3)《变色龙》用比喻生动形象地写出了主人公善变(见风使舵)的性格。具有极强的讽刺性。

4)《长在岩石上的小花》运用比喻,形象地点明了主旨,暗喻在逆境中顽强奋斗的人。

5)《六个馒头》

①以极平常的馒头为题目,引起读者的兴趣;

②六个馒头是本文的线索(故事围绕这六个馒头展开);

③六个馒头凝聚了同学之间丰厚的友谊,使文章主题得以表现

6)如果把课文题目《小巷深处》改为《我的母亲》或《母亲赞》之类,你认为效果好吗?为什么?“小巷深处”是母女俩家的所在,是她们生活的场景。这里珍藏着一个感人至深的母爱故事,这里也是真挚感情的寄托。其他题目则显得平淡直露。

7)地下没有鳌鱼题目好不好?简要评析一下言之成理即可。(说明文)好。既是对古人认识地震的一种否定,又能引出现代科学的解答,生动,吸引人。不好。不直接,不能一目了然,不如《地震的原因及危害》来得实在。

8)《火车6年不到站》有人认为将题目改为“那车一开,就是6年”更贴切,简要谈谈你的看法。

①原标题好,因为对弟弟的照顾并未完结,强调这种责任的持久性,突出了哥哥对弟弟的手足深情和高度的责任感。

②改后的题好,突出了哥哥6年如一日付出的艰辛,强调“不容易”,难能可贵。

9)《城市农夫》,如果把本文标题改为“我的打工仔舅舅”好不好?为什么?不好。理由:文章写了舅舅以及像舅舅一样的农民在城市这块“庄稼地”上的生活,用“城市农夫”这个题目就把城市和农民联系在一起了。这个标题比“我的打工仔舅舅”更贴动。好。理由:这样一改显得更有亲切感,同时也写出了作者对舅舅的怜悯、理解和同情。

10)《青春的门槛》用“青春的门槛”比喻人生两个阶段之间的界限,以此为题目点明题旨,激起读者的阅读兴趣,引发读者的深层思考。

技巧:

①先看题目本义:词语含义概括内容(点明写作内容如主要事件人物等)。

②再思考深层含义:主旨:与主旨的关系(揭示了,点明了);人物:与人物关系(表现人物性格;表明作者情感态度;是作者感情触发点)结构:线索、悬念;表现手法:象征。

③最后分析其效果:

运用比喻、化用诗词、引用歌词、一语双关等

生动形象、新颖含蓄、言简意丰、发人深思、引起阅读兴趣等(议论文的题目一般点明论点或论题;说明文常点明说明对象或特征)可以从——A内容上B主题上C线索D设置悬念上等方面进行品味。

(9)表现手法

主要有:烘托、对比、反衬、联想、夸张、象征、讽刺、托物言志、托物寓意、借景抒情、融情于景、以小见大、先抑后扬。

(10)了解人称的作用。

第一人称:亲切,自然,真实,适于心理描写,便于刻画人物形象及性格特征。

第二人称:便于情感交流。

第三人称:显得客观,不受时空限制,便于叙事和议论。

(11)记叙顺序及作用?

顺叙(按事情发展先后顺序)作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

倒叙(先写结果或事件过程中的一部分,再交待前面发生的事。)作用:制造悬念、吸引读者,避免叙述的平铺直叙,增强文章的生动性。

插叙(叙事时中断,插入相关的另一件事。)作用:对情节起补充、衬托作用,丰富形象,突出中心,使故事情节更集中。

(12)修辞作用:句子赏析

比喻:生动形象地写出x事物的x特点,表达了...情感。

拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,生动形象地写出xx事物的x特点,表达了...情感。

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,长于抒情。增强文章气势,增加感染力、说服力。

对偶:形式整齐,音韵和谐,语句整齐、意韵铿锵,互相映衬,为补充。

反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。有强调语气,强化内容的作用。

设问:自问自答,引人注意,启发思考。

反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

对比:把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

(13)各类描写答题技巧

肖像(外貌)描写[包括神态描写] (描写人物容貌、衣着、神情、姿态等) :交代.了人物的xx身份、xx地位、xx处境、经历以及x x心理状态、x x思想性格等情况。

语言描写和动作描写:形象生动地表现出人物的xx心理(心情), 并反映了人物的x x性格特征或x x精神品质。有时还推动了情节的发展。

心理描写:形象生动地反映出人物的xx思想,揭示了人物的xx性格或者xx品质。

环境描写:自然环境描写和社会环境描写

自然环境(描写自然景观如人物活动的时间、地点天气、季节和景物场景如山川、湖海等自然景物) :交代故事发生的时间、地点及人物活动的空间,渲染x x环境气氛、烘托人物的xx情感、预示人物的*x命运、表现人物某性格、推动故事情节的发展;揭示文章主题。

社会环境(描写社会状况或者人物活动的场景和周围(室内)的布局、陈设) :交代故事发生的x x时代背景、时代特征、社会习俗、思想观念和人与人之间的关系,渲染xx环境气氛。衬托人物心情,推动情节发展,深化主题。

谢谢学习!

祝君一切顺利!