苏科版七年级下册生物5.13.1土壤里的小动物:探究蚯蚓适应土壤中生活的特征教案

文档属性

| 名称 | 苏科版七年级下册生物5.13.1土壤里的小动物:探究蚯蚓适应土壤中生活的特征教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-16 16:49:44 | ||

图片预览

文档简介

苏科版 第13章 土壤里的生物 第1节土壤里的小动物

《探究蚯蚓适应土壤中生活的特征》

一、使用教材

江苏凤凰科学技术出版社初中七年级下册生物学第13章第1节第2课时——探究蚯蚓适应土壤中生活的特征。

二、实验器材

蚯蚓、放大镜、光滑抽杆夹、粗糙抽杆夹、长玻璃棒、解剖盘、刻度纸、牙签、纸盒、滤纸、棉签、培养皿、可计时手表。

三、实验设计依据

本实验取自苏科版七年级下册第13章第一节《土壤里的小动物》这部分,蚯蚓是土壤里最常见的小动物之一。课标是想通过蚯蚓外部形态的观察和其在不同平面上的运动的观察,让学生体会蚯蚓适应土壤中生活的特征。但是,实验探究内容比较单一,还有拓展的空间;实验方法也比较简单,仅通过肉眼判断,并未进行详细的计算和对比,缺乏科学性,有的学校由于实验器材的限制,选用纸板代替毛糙玻璃板,实验结果很不理想。对于生活环境的探究,只探究了湿度,对于光照等因素未进行探究。

四、实验教学目标

1. 知识与技能

辨认蚯蚓的体形、体色、环带、前后端、体节、体表、刚毛等;解释蚯蚓的运动、对刺激的反应等现象;概述蚯蚓适应土壤中生活的主要特征以及与人类的关系。

2. 过程与方法

学会用观察、比较等方法进行生物学探究。

3.情感态度与价值观

认同生物体的结构是与其功能、生活环境相适应的;在实验和讨论中,养成协作精神;建立保护蚯蚓的意识,消除畏惧心理。

五、实验教学重难点

1. 教学重点

蚯蚓的外形特征、蚯蚓的运动、对刺激的反应;蚯蚓适应土壤中生活的主要特征。

解决策略:通过观察和探究,让学生逐步了解蚯蚓。

2. 教学难点

蚯蚓的运动

解决策略:通过用手触摸和放大镜观察,感知刚毛的存在,然后通过具体的实验观察和数据测量来验证刚毛对蚯蚓的运动起协助作用。

六、学情分析

学生在前面各章中已进行多次的探究实验,在实验设计中初步具有设置对照实验和重复实验的思想。但仍缺乏细致思考,实验实施能力较薄弱。此外,对于城市学生,大部分与蚯蚓接触较少,普遍对蚯蚓有畏惧心理,不愿意用手触碰,会给实验的实施带来阻碍,影响实验进度,所以在课前让学生在适当场所亲自挖掘蚯蚓,建立与蚯蚓之间的联系,有利于实验的顺利进行。

七、实验改进要点

1、让学生亲自挖掘蚯蚓。

2、用纸盒来做负趋光实验,同时鼓励学生,不拘于此实验材料,自行设计避光的方式。

3、用光滑(粗糙)抽杆夹代替玻璃板。通过长玻璃棒限定蚯蚓的运动轨迹,然后根据刻度纸,测量并记录蚯蚓在一定时间内运动的距离。进行详细的计算和对比,增加实验的科学性。

4、用浸湿滤纸作为探究蚯蚓趋湿的实验。

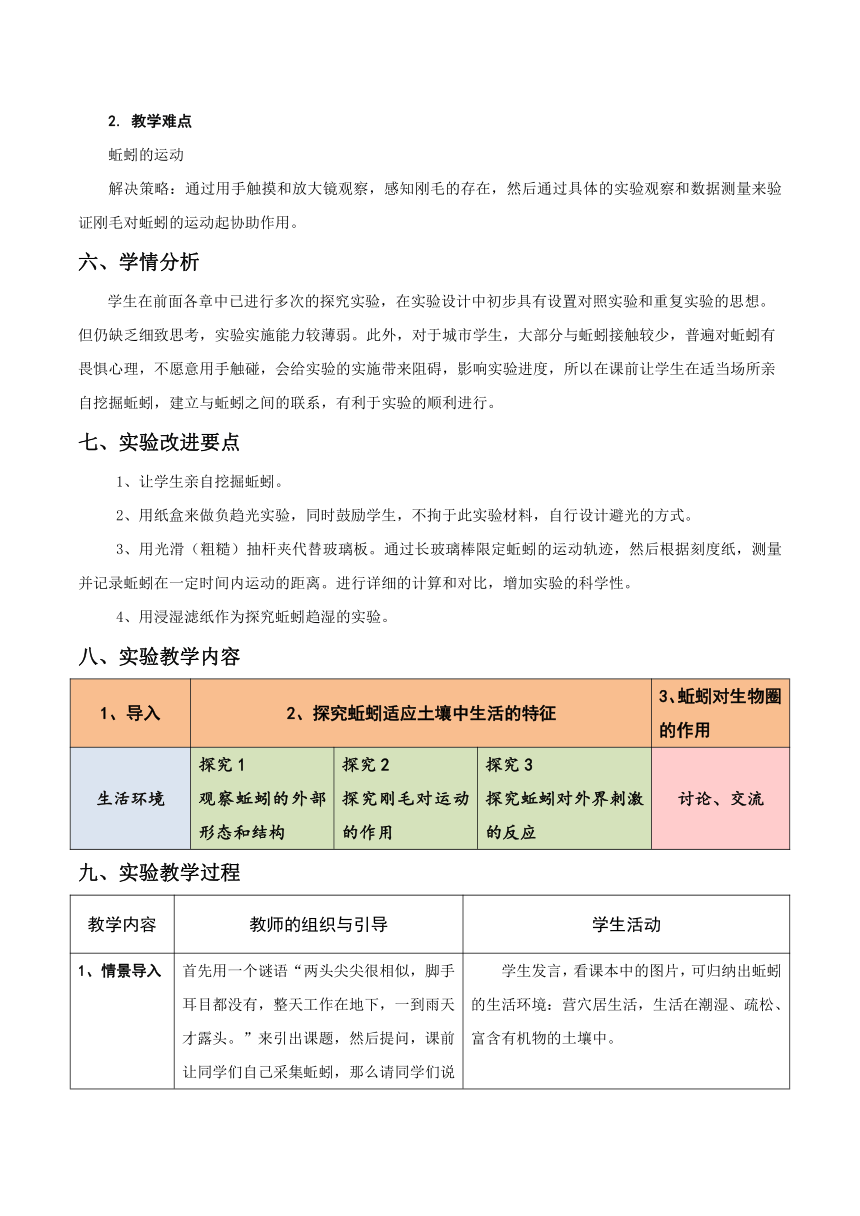

八、实验教学内容

1、导入 2、探究蚯蚓适应土壤中生活的特征 3、蚯蚓对生物圈的作用

生活环境 探究1 观察蚯蚓的外部形态和结构 探究2 探究刚毛对运动的作用 探究3 探究蚯蚓对外界刺激的反应 讨论、交流

九、实验教学过程

教学内容 教师的组织与引导 学生活动

1、情景导入 首先用一个谜语“两头尖尖很相似,脚手耳目都没有,整天工作在地下,一到雨天才露头。”来引出课题,然后提问,课前让同学们自己采集蚯蚓,那么请同学们说说你采集蚯蚓的地点及方式,用什么方法带到学校来? 学生发言,看课本中的图片,可归纳出蚯蚓的生活环境:营穴居生活,生活在潮湿、疏松、富含有机物的土壤中。

2、探究活动 探究1 观察蚯蚓的外部形态和结构看一看(1)蚯蚓的身体呈什么形状?体色如何?数一数(2)组成它身体的体节大小有差别吗?环带在哪?借放大镜数一数环带之前有多少体节,为什么属于环节动物?辨一辨(3)如何区别蚯蚓身体的前端和后端?摸一摸(4)用手来回触摸蚯蚓的体表,有什么感觉?说明体表有什么?它有什么作用?(黏液) (5)手指蘸点水后,轻轻地触摸蚯蚓的腹面,有何感觉?为什么?可用放大镜观察。(刚毛) 问:通过对蚯蚓外形的观察,相信同学们对蚯蚓肯定有许多新的发现,能向本组同学交流一下自己的收获吗? 学生参照课本提供的方法分组探究蚯蚓的外部形态和结构。 从体形、体色、体节大小、光滑程度、区别前后端、背面和腹面等方面观察。学生对照思考题,分组观察。 以一大组为单位交流各自在观察中的发现。学生小组讨论蚯蚓适于穴居生活的外形特点。 师生共同归纳: (1)体形呈长圆柱形,减少钻土时的阻力。体色与土壤相近,有保护作用。(2)体表有黏液,有润滑作用并完成呼吸,减少钻土时的摩擦力。(3)体表有刚毛

探究2 探究刚毛对运动的作用 实验步骤:抽杆夹内放置标有1cm刻度的纸,将同一条蚯蚓分别放在光滑和粗糙的抽杆夹表面,用玻璃棒形成1.5cm宽的运动区域,让其从一端开始运动,并开始计时,记录30秒内蚯蚓的运动距离。重复三次。 问:蚯蚓的运动与什么结构有关? 结论:蚯蚓在毛糙抽杆夹上运动快。 生:与蚯蚓体壁中肌肉收缩、舒张和刚毛固定、支撑作用有关。

探究3 观察蚯蚓对刺激的反应(选做)①负趋光实验 将蚯蚓放在明暗交界处,观察蚯蚓往哪边运动。为什么?鼓励学生自主探究,自主设计实验解决问题。②趋湿实验 用清水将滤纸的一半打湿,将蚯蚓放在干湿交界处,观察蚯蚓往哪边运动。③触碰实验 用牙签轻轻触动蚯蚓身体的前端、中部、后端各部分,它分别有什么反应?为什么? 根据兴趣和时间自己选择,进行探究。 师生共同归纳:蚯蚓适应土壤中生活的结构特点:(1)刚毛可以协助运动,肌肉的收缩舒张是运动的动力。(2)前端有脑,后端神经细胞多。

3、蚯蚓对生物圈的作用 引导学生讨论蚯蚓对生物圈的作用。 讨论蚯蚓对生物圈的作用,实验结束后,将蚯蚓放生,爱护生命。

十、实验效果评价

让学生亲自挖掘蚯蚓,从一定程度上消除了他们的畏惧心理,拉近学生与蚯蚓的联系,同时让学生更直观的了解了蚯蚓的生活环境。放置刻度纸、给定运动区域,通过详细的计算和对比,更加科学的了解了蚯蚓在不同光滑平面上的运动速度,使学生更好的了解了刚毛对运动的作用。用抽杆夹代替玻璃板,实验器材安全易得,贴近学生生活。通过负趋光实验,进一步验证了蚯蚓适应土壤中生活这一特征。用纸盒来做避光处理,同时鼓励学生,不拘于此实验材料,自行设计避光的方式,激发了学生的探究热情。用浸湿滤纸作为探究蚯蚓趋湿的实验,容易浸湿而且均匀,减少了实验自变量,实验更加准确。