部编版七下语文2.6以时间变化、地点转移结构全文——以《老山界》为例 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七下语文2.6以时间变化、地点转移结构全文——以《老山界》为例 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-16 15:34:24 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

以时间变化、地点转移结构全文

——以《老山界》为例

叶圣陶先生说过:“文章不是字词的随意堆砌,而应按照一定的顺序排列,只有这样,才能写出条理清晰的文章。” 今天我们就一起学习以以时间变化、地点转移结构全文的记叙方法。

知识点解说

1 、了解掌握时间顺序等文学常识。

2、 学习按时间推移和空间转换的顺序记叙事件的方法。

3 、学习在写作中运用时间推移和空间转换的记叙方法,结构全文、 表达情感。

学习目标

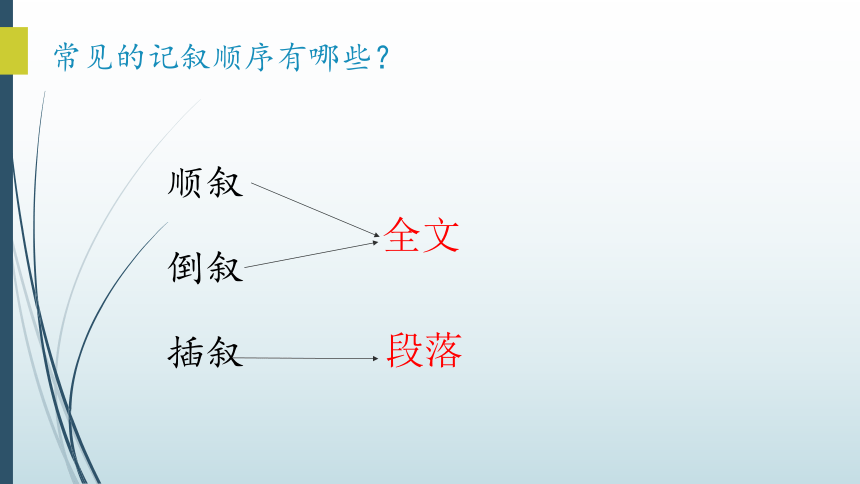

常见的记叙顺序有哪些?

顺叙

倒叙

插叙

全文

段落

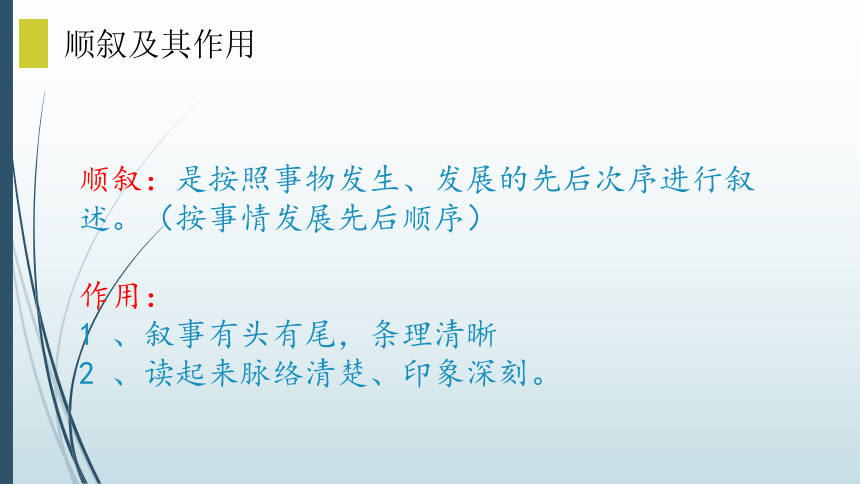

顺叙:是按照事物发生、发展的先后次序进行叙述。(按事情发展先后顺序)?

作用:

1 、叙事有头有尾,条理清晰

2 、读起来脉络清楚、印象深刻。?

顺叙及其作用

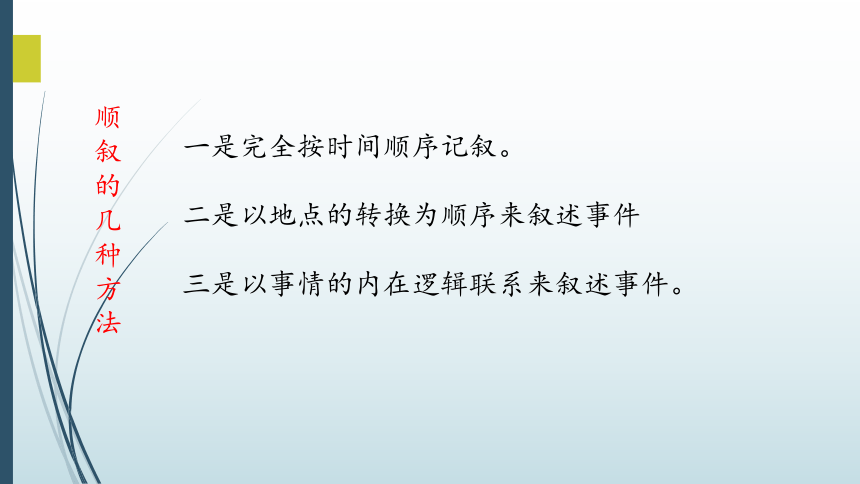

顺

叙

的

几种方法

一是完全按时间顺序记叙。

二是以地点的转换为顺序来叙述事件

三是以事情的内在逻辑联系来叙述事件。

如:凌晨、破晓、早上、上午、中午、下午、傍晚、晚上、半夜、午夜等。

用于跨度比较大的,如:一年过去了,一个月过去了,但不能用于一天后,反之就不是时间顺序。

表示“时间先后顺序”的词语有哪些?

研读赏析

1、以《老山界》一文为例,并指出本文是以什么为顺序呢?

本文是以 时间变化 和 地点转移 记叙完整事件的。

2、在文中勾画出表明时间、地点的词句,并绘出行军路线图。

探

究

学

习

下午、傍晚

山沟

山脚往上

山腰

上山路上

山顶

天黑

夜里、半夜

黎明

下午

与瑶民攀谈向前行动

登山

露宿冻醒

吃饭登山

休息下山

本文是以 变化和 转移记叙完整事件的。

时间

地点

3.文章按照时间变化和地点转移展开叙述。试以此为线索,概括作者翻越老山界的经过。

第一天,下午动身,沿着山沟向上走。

傍晚(“天色晚了”),到一户瑶民家攀谈。

天黑了,到山脚,登山。

之后走了半天(夜里),在山路上露宿;半夜里醒来,之后又睡着了。

第二天黎明被人推醒,抢着吃了早饭;走了没多久,到了雷公岩;翻过雷公岩,继续爬山,“快要到山顶”时,“落得很远了”。

下午两点多,到了山顶;之后,一口气儿跑下山去。

解析:

本文按时间变化和地点转移的记叙方法,真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神.

整体感知

方法探究

钱塘江大潮,自古以来被称为“天下奇观”。

农历八月十八是一年一度的观潮日。这一天早上,我们来到了海宁县的盐官镇,据说这里是观潮最 好的地方。我们随着观潮的人群,登上了海塘大堤。宽阔的钱塘江横卧在眼前。江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩着一层蒙蒙的薄雾。镇海的古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。远处,几座 小山在云雾中若隐若现。江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

赵宗成、朱明元

观潮

(2)观潮前 描写了大潮来前江面平静和人山人海的热闹的场景。

(1)点明中心句,指出钱塘江大潮是“天下奇观”

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们说:潮来了! 我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边 水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

(3-4)观潮时 描写了大潮到来时的壮观景象。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的白色城墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地地涌来,江面上依旧风号浪吼。过了好久,钱塘江才恢复了平静。看看提下,江水已经涨了两丈来高了。

(5)观潮后 写出来潮头过后的景象

整体感知

本文描写了作者观看钱塘江大潮的盛况,按照潮来前、潮来时、潮退后的时间顺序写出了大潮的奇特、雄伟、壮观。

4月14日,我在浙江金华,游北山的双龙洞。

?

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。公路盘曲而上。山上开满了映山红,无论花朵和叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇,很不少。山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。粉红色的山,各色的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。

?

记金华的双龙洞

叶圣陶

(1)代作者游览金华双龙洞的时间及双龙洞的地点

(2-3)写作者从金华城经过罗店,渐渐入山,一路上看到的风景。

一路迎着溪流。随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪流声也时时变换调子。入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

在洞口抬头望,山相当高,突兀(同"物"字读音)森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

(4)写了在洞口观山的感受,然后具体描写外洞, 外“宽”内“大”的特点。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容下第三个人,是这样小的小船。船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。

(5)描写了作者从外洞通过孔隙进入内洞的情形。

内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其次是些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来间房子那么大,泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。

(6)主要描写了內洞“黑”、“奇”、“大”三个特点。

(7)出洞

《记金华的双龙洞》这篇游记记叙了作者游览金华双龙洞 的经过。课文按照 游览顺序 ,依次写了 去金华双龙洞的额路上 、 游外洞 、 游內洞 的所见所闻所感以及乘船出洞的情况。写了路上 明艳 的景色、欢唱的 溪流 ,外洞的 宽敞 ,内外洞连接处孔隙的 窄小 、内洞的“ 黑 、 奇 、 大 ”。

课文以游览的顺序和泉水流经的路线为线索,观察仔细,描写形象生动,景物特点鲜明;叙述详略得当,详写了 孔隙 、 內洞 风貌,突出了双龙洞的特色,表达了作者对祖国秀丽山河的热爱。

整体感知

路上

洞口

外洞

孔隙

内洞

1、要交代清楚时间和地点的推移顺序。

2、要注意挑选在一段时间内,最有意义、有最有情趣的典型事例来写。 3、写作时不能将时间顺序写乱,交代时间有时在开头直接点明。

总结技巧

趣味练习

趣味练习

丈夫说发财后要娶妾。

丈夫提出“一枚鸡蛋兴家计划”。

丈夫打伤妻子。

妻子怒摔鸡蛋。

县官问案。

妻子告状。

妻子质疑丈夫,丈夫诉说鸡蛋来历。

把上述几句话以顺叙的形式串成一个小故事。

2-7-1-4-3-6-5

写作实践

进入初中,我们学习了很多描绘四季美景的文章,感受了亲近自然、热爱生活的情怀。请同学们以《校园美景》为话题,用心去描绘我们校园的美丽景色吧!

要求:1.字数不少于600字

2.以时间顺序和地点转移的记叙方法来记叙文章

课堂练习

谢谢观看!

以时间变化、地点转移结构全文

——以《老山界》为例

叶圣陶先生说过:“文章不是字词的随意堆砌,而应按照一定的顺序排列,只有这样,才能写出条理清晰的文章。” 今天我们就一起学习以以时间变化、地点转移结构全文的记叙方法。

知识点解说

1 、了解掌握时间顺序等文学常识。

2、 学习按时间推移和空间转换的顺序记叙事件的方法。

3 、学习在写作中运用时间推移和空间转换的记叙方法,结构全文、 表达情感。

学习目标

常见的记叙顺序有哪些?

顺叙

倒叙

插叙

全文

段落

顺叙:是按照事物发生、发展的先后次序进行叙述。(按事情发展先后顺序)?

作用:

1 、叙事有头有尾,条理清晰

2 、读起来脉络清楚、印象深刻。?

顺叙及其作用

顺

叙

的

几种方法

一是完全按时间顺序记叙。

二是以地点的转换为顺序来叙述事件

三是以事情的内在逻辑联系来叙述事件。

如:凌晨、破晓、早上、上午、中午、下午、傍晚、晚上、半夜、午夜等。

用于跨度比较大的,如:一年过去了,一个月过去了,但不能用于一天后,反之就不是时间顺序。

表示“时间先后顺序”的词语有哪些?

研读赏析

1、以《老山界》一文为例,并指出本文是以什么为顺序呢?

本文是以 时间变化 和 地点转移 记叙完整事件的。

2、在文中勾画出表明时间、地点的词句,并绘出行军路线图。

探

究

学

习

下午、傍晚

山沟

山脚往上

山腰

上山路上

山顶

天黑

夜里、半夜

黎明

下午

与瑶民攀谈向前行动

登山

露宿冻醒

吃饭登山

休息下山

本文是以 变化和 转移记叙完整事件的。

时间

地点

3.文章按照时间变化和地点转移展开叙述。试以此为线索,概括作者翻越老山界的经过。

第一天,下午动身,沿着山沟向上走。

傍晚(“天色晚了”),到一户瑶民家攀谈。

天黑了,到山脚,登山。

之后走了半天(夜里),在山路上露宿;半夜里醒来,之后又睡着了。

第二天黎明被人推醒,抢着吃了早饭;走了没多久,到了雷公岩;翻过雷公岩,继续爬山,“快要到山顶”时,“落得很远了”。

下午两点多,到了山顶;之后,一口气儿跑下山去。

解析:

本文按时间变化和地点转移的记叙方法,真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神.

整体感知

方法探究

钱塘江大潮,自古以来被称为“天下奇观”。

农历八月十八是一年一度的观潮日。这一天早上,我们来到了海宁县的盐官镇,据说这里是观潮最 好的地方。我们随着观潮的人群,登上了海塘大堤。宽阔的钱塘江横卧在眼前。江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩着一层蒙蒙的薄雾。镇海的古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。远处,几座 小山在云雾中若隐若现。江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

赵宗成、朱明元

观潮

(2)观潮前 描写了大潮来前江面平静和人山人海的热闹的场景。

(1)点明中心句,指出钱塘江大潮是“天下奇观”

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们说:潮来了! 我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边 水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

(3-4)观潮时 描写了大潮到来时的壮观景象。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的白色城墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地地涌来,江面上依旧风号浪吼。过了好久,钱塘江才恢复了平静。看看提下,江水已经涨了两丈来高了。

(5)观潮后 写出来潮头过后的景象

整体感知

本文描写了作者观看钱塘江大潮的盛况,按照潮来前、潮来时、潮退后的时间顺序写出了大潮的奇特、雄伟、壮观。

4月14日,我在浙江金华,游北山的双龙洞。

?

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。公路盘曲而上。山上开满了映山红,无论花朵和叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇,很不少。山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。粉红色的山,各色的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。

?

记金华的双龙洞

叶圣陶

(1)代作者游览金华双龙洞的时间及双龙洞的地点

(2-3)写作者从金华城经过罗店,渐渐入山,一路上看到的风景。

一路迎着溪流。随着山势,溪流时而宽,时而窄,时而缓,时而急,溪流声也时时变换调子。入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。

在洞口抬头望,山相当高,突兀(同"物"字读音)森郁,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。

(4)写了在洞口观山的感受,然后具体描写外洞, 外“宽”内“大”的特点。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容下第三个人,是这样小的小船。船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。

(5)描写了作者从外洞通过孔隙进入内洞的情形。

内洞一团漆黑,什么都看不见。工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。首先当然是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。我顺着他的指点看,有点儿像。其次是些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。

在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来间房子那么大,泉水靠着右边缓缓地流,声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。

(6)主要描写了內洞“黑”、“奇”、“大”三个特点。

(7)出洞

《记金华的双龙洞》这篇游记记叙了作者游览金华双龙洞 的经过。课文按照 游览顺序 ,依次写了 去金华双龙洞的额路上 、 游外洞 、 游內洞 的所见所闻所感以及乘船出洞的情况。写了路上 明艳 的景色、欢唱的 溪流 ,外洞的 宽敞 ,内外洞连接处孔隙的 窄小 、内洞的“ 黑 、 奇 、 大 ”。

课文以游览的顺序和泉水流经的路线为线索,观察仔细,描写形象生动,景物特点鲜明;叙述详略得当,详写了 孔隙 、 內洞 风貌,突出了双龙洞的特色,表达了作者对祖国秀丽山河的热爱。

整体感知

路上

洞口

外洞

孔隙

内洞

1、要交代清楚时间和地点的推移顺序。

2、要注意挑选在一段时间内,最有意义、有最有情趣的典型事例来写。 3、写作时不能将时间顺序写乱,交代时间有时在开头直接点明。

总结技巧

趣味练习

趣味练习

丈夫说发财后要娶妾。

丈夫提出“一枚鸡蛋兴家计划”。

丈夫打伤妻子。

妻子怒摔鸡蛋。

县官问案。

妻子告状。

妻子质疑丈夫,丈夫诉说鸡蛋来历。

把上述几句话以顺叙的形式串成一个小故事。

2-7-1-4-3-6-5

写作实践

进入初中,我们学习了很多描绘四季美景的文章,感受了亲近自然、热爱生活的情怀。请同学们以《校园美景》为话题,用心去描绘我们校园的美丽景色吧!

要求:1.字数不少于600字

2.以时间顺序和地点转移的记叙方法来记叙文章

课堂练习

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读