第5课 《张中丞传》后叙(51张PPT)

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第5课 《张中丞传》后叙

第二单元 人物传记

文本导学

学后自评

内容索引

文本导学

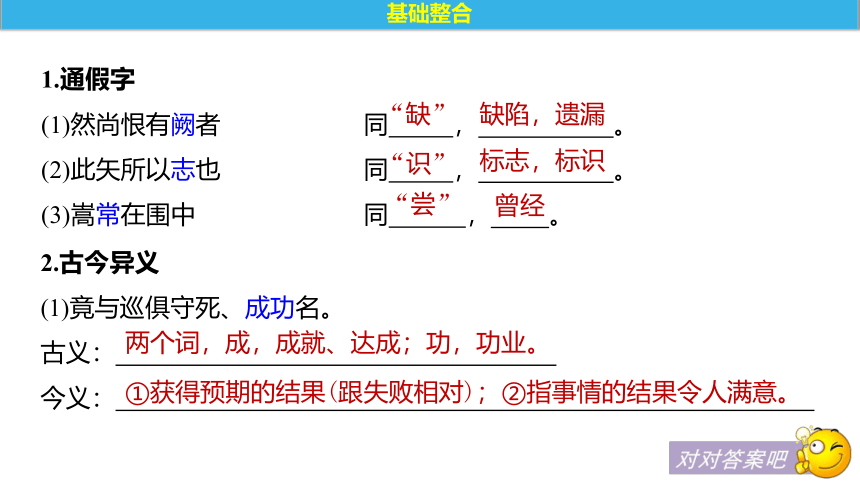

1.通假字

(1)然尚恨有阙者 同 , 。

(2)此矢所以志也 同 , 。

(3)嵩常在围中 同 , 。

基础整合

“缺”

缺陷,遗漏

“识”

标志,标识

“尝”

曾经

2.古今异义

(1)竟与巡俱守死、成功名。

古义:

今义:

两个词,成,成就、达成;功,功业。

①获得预期的结果(跟失败相对);②指事情的结果令人满意。

(2)两家子弟材智下,不能通知二父志。

古义:

今义:

(3)虽愚人亦能数日而知死处矣。

古义:

今义:

(4)观者见其然,从而尤之。

古义:

今义:

深知,深入了解。

①把事项告诉人知道。②通知事项的文书或口信。

计算着日子,知道死期已近。

几天。

从,跟从;而,表顺承的连词。

连词。上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

(5)及其无救而且穷也,将其创残饿羸之余。

古义:

今义:

(6)愈尝从事于汴、徐二府。

古义:

今义:

(7)其老人往往说巡、远时事。

古义:

今义:

而,而且、并且,表递进;且,将要。

递进关系连词。表示进一步,前面往往有“不但、不仅”等跟它呼应。

从,跟从;事,做事。

①动词,投身到(事业中去)。②(按某种办法)处理。

到处。

表推测,副词。表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。

(8)一座大惊,皆感激为云泣下。

古义:

今义:

(9)籍时尚小,粗问巡、远事。

古义:

今义:

(10)因诵嵩所读书,尽卷不错一字。

古义:

今义:

感动,激动。

因对方的好意或帮助而感动并产生谢意。

时,当时;尚,还。

①当时的风尚;时兴的风尚。②合于时尚。

读过的书籍。

①看着书本,出声地或不出声地读。②指学习功课。③指上学。

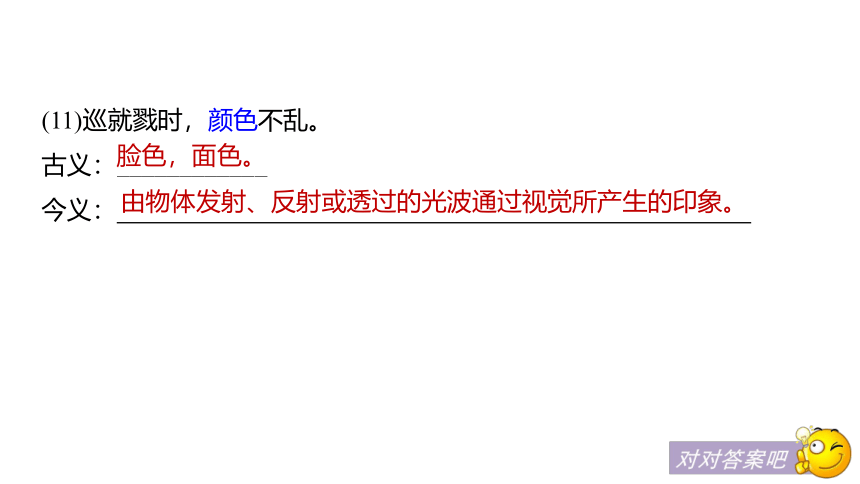

(11)巡就戮时,颜色不乱。

古义:____________

今义:

脸色,面色。

由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

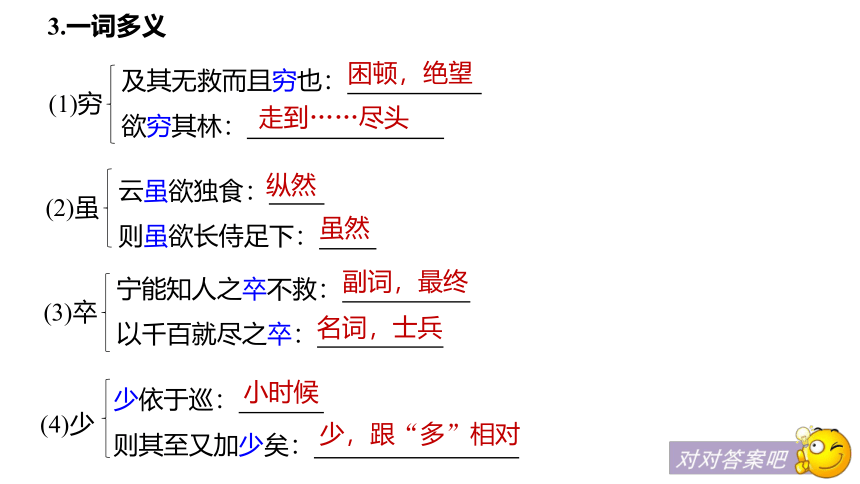

3.一词多义

(1)穷

及其无救而且穷也:

欲穷其林:

(2)虽

云虽欲独食:

则虽欲长侍足下:

(3)卒

宁能知人之卒不救:

以千百就尽之卒:

(4)少

少依于巡:

则其至又加少矣:

困顿,绝望

走到……尽头

纵然

虽然

副词,最终

名词,士兵

小时候

少,跟“多”相对

(5)于

月日后于巡:

有于嵩者,少依于巡:

籍大历中于和州乌江县见嵩:

(6)以

必以其言为信:

以千百就尽之卒:

因乱抽他帙以试:

介词,比

介词,引出后面的“巡”

介词,在

介词,把

介词,凭借

连词,来

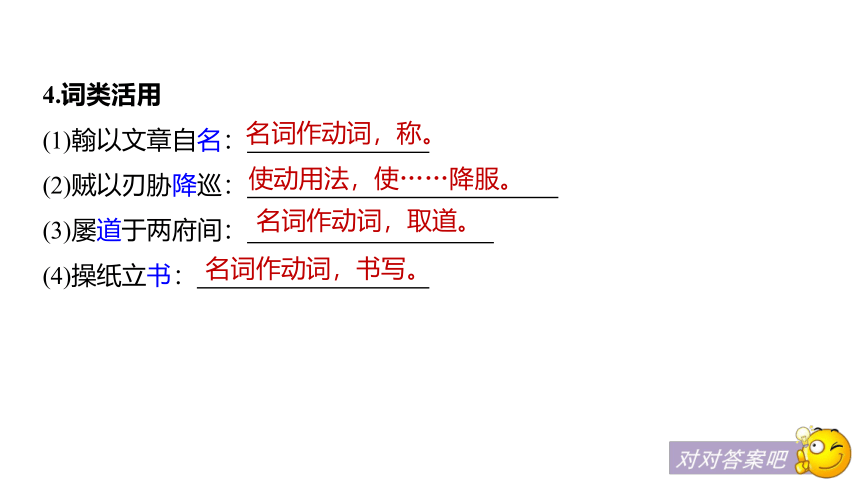

4.词类活用

(1)翰以文章自名:

(2)贼以刃胁降巡:

(3)屡道于两府间:

(4)操纸立书:

名词作动词,称。

使动用法,使……降服。

名词作动词,取道。

名词作动词,书写。

5.文言句式

(1)疑畏死而辞服于贼:

(2)何为久读此:

(3)为所杀:

既是状语后置句,又是省略句,应该是“疑之畏死而于贼辞服”。

宾语前置句,疑问代词“何”作介词“为”的宾语前置。

“为所”,固定句式,表被动。

6.翻译下列句子

(1)人之将死,其藏腑必有先受其病者。

译文:

(2)人相食且尽,虽愚人亦能数日而知死处矣。

译文:

(3)当是时,弃城而图存者,不可一二数;擅强兵坐而观者,相环也。

译文:

人在将死之前,他的内脏一定有先得病的地方。

人相互作为食物即将吃完,即使是愚笨的人也能计算日子而知道自己的死期。

当其危难之时,抛弃所守的城池而逃跑求生的人,绝不是少数;掌握着强大的兵力而见死不救的人,睢阳城四周都是。

(4)守一城捍天下,以千百就尽之卒,战百万日滋之师。

译文:

(他们)坚守一座睢阳城等于捍卫了整个天下,他们凭借越来越少的士兵,抗击百万一天比一天强大的敌人。

整体感知

一、结构图解

《张中丞传》后叙

一、引子:评李翰传文,讲立传缘由

二、为许远辩诬

三、为睢阳之战辩护

四、南霁云乞师,就义

五、补叙张巡、许远、于嵩轶事

议论

叙事

二、中心主旨

本文热情地歌颂了张巡、许远、南霁云等为国为民抗击安史叛军而宁死不屈的英雄事迹,批判了那些不顾国家人民安危,嫉贤妒能,拥兵谋私的军阀,驳斥了那些小人造谣中伤的流言蜚语,抒发了自己对抗战英雄的崇敬之情,补叙了轶事,澄清了事实,伸张了正义。

重点突破

1.全文可分为三部分,请划分并概括各部分的内容。

答案

答案 第一部分(第一段)是引子,借评论李翰的《张巡传》,交代本文写作的缘起。

第二部分(二、三段)为许远辩诬,展示许远宽厚磊落的人格品性。(议论为主)

第三部分(四、五段)展开对英雄人物南霁云和张巡的轶事的描写。(叙事为主)

2.课文中描写了哪些人物?概括出各自的性格特点。

答案

答案 张巡——具有从容镇定的气度、视死如归的品质、博闻强记的禀赋。

许远——具有宽厚谦和、为国让贤、忠贞不畏死的崇高品质。

南霁云——嫉恶如仇、忠贞刚烈。

贺兰进明——善妒、自私、爱才。

学后自评

基础达标

1.下列各句中,没有通假字的一项是

A.然尚恨有阙者 B.此所以志也

C.远虽材若不及巡者 D.嵩常在围中

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项“阙”同“缺”。

B项“志”同“识”。

C项“常”同“尝”。

答案

解析

√

2.下列加颜色词语的古今意义相同的一项是

A.竟与巡俱守死、成功名

B.观者见其然,从而尤之

C.其老人往往说巡、远之事

D.翰以文章自名

解析 A、B、C三项均为古今异义词。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.下列句子中,句式是宾语前置的一项是

A.不可为不义屈 B.何为久读此

C.所欲忠者,国与主耳 D.疑畏死而辞服于贼

答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项“为”是被动词,是被动句。

B项“何为”即“为何”,是宾语前置句

C项是判断句。

D项是状语后置句。

√

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

【课内阅读】

阅读下面的文段,完成4~6题。

张籍曰:有于嵩者,少依于巡。及巡起事,嵩常在围中。籍大历中于和州乌江县见嵩,嵩时年六十余矣。以巡初尝得临涣县尉,好学无所不读。籍时尚小,粗问巡、远事,不能细也。云:巡长七尺余,须髯若神。尝见嵩读《汉书》,谓嵩曰:“何为久读此?”嵩曰:“未熟也。”巡曰:“吾于书读不过三遍,终身不忘也。”因诵嵩所读书,尽卷不错一字。嵩惊,以为巡偶熟此卷,因乱抽他帙以试,无不尽然。嵩又取架上诸书试以问巡,巡应口诵无疑。嵩从巡久,亦不见巡常读书也。为文章,操纸笔立

阅读达标

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

书,未尝起草。初守睢阳时,士卒仅万人,城中居人户亦且数万,巡因一见问姓名,其后无不识者。巡怒,须髯辄张。及城陷,贼缚巡等数十人坐,且将戮,巡起旋,其众见巡起,或起或泣。巡曰:“汝勿怖!死,命也。”众泣不能仰视。巡就戮时,颜色不乱,阳阳如平常。远宽厚长者,貌如其心,与巡同年生,月日后于巡,呼巡为兄,死时年四十九。嵩贞元初死于亳、宋间。或传嵩有田在亳、宋间,武人夺而有之,嵩将诣州讼理,为所杀。嵩无子。张籍云。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.对下列加颜色词语的解释,有误的一项是

A.有于嵩者,少依于巡 依:跟着、随着

B.贼缚巡等数十人坐 缚:捆绑

C.巡怒,须髯辄张 辄:就

D.吾于书读不过三遍 三:约数,多

答案

解析

√

解析 三:确数,三。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.下列加颜色的虚词的用法和意义相同的一项是

A.月日后于巡 嵩贞元初死于亳、宋间

B.呼巡为兄 为文章,操纸笔立书

C.好学无所不读 因诵嵩所读书

D.以为巡偶熟此卷 嵩又取架上诸书试以问巡

答案

解析

√

解析 A项介词,比;介词,在。

B项动词,是;动词,写。

C项“所”字短语。

D项认为;同“而”,表修饰。

6.下列分析不正确的一项是

A.于嵩从小就追随张巡,并曾和他一起处在叛军的包围中。

B.张巡平时不常读书,但记忆力过人,过目不忘,令于嵩赞叹。

C.许远相貌慈善,宽厚待人,与张巡同年生,死时视死如归,镇定自若。

D.于嵩在亳、宋的田产被人抢夺占有,他将到州里诉讼,被人杀害在亳、

宋间。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

√

解析 “死时视死如归,镇定自若”是写张巡的。

解析

【文外阅读】

阅读下面的文言文,完成7~10题。

梓人传(节选)

柳宗元

裴封叔之第,在光德里。有梓人款其门,愿佣隙宇而处焉。所职寻引、规矩、绳墨,家不居砻斫之器。问其能,曰:“吾善度材,视栋宇之制、高深,圆方、短长之宜,吾指使而群工役焉。舍我,众莫能就一宇。故食于官府,吾受禄三倍;作于私家,吾收其直太半焉。”他日,入其室,其床阙足而不能理,曰:“将求他工。”余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

其后,京兆尹将饰官署,余往过焉。委群材,会众工。或执斧斤,或执刀锯,皆环立向之。梓人左持引,右执杖,而中处焉。量栋宇之任,视木之能,举挥其杖曰:“斧!”彼执斧者奔而右;顾而指曰:“锯!”彼执锯者趋而左。俄而斤者斫,刀者削,皆视其色,俟其言,莫敢自断者。其不胜任者怒而退之亦莫敢愠焉画宫于堵盈尺而曲尽其制计其毫厘而构大厦无进退焉既成,书于上栋曰“某年某月某日某建”,则其姓字也,凡执用之工不在列。余圜视大骇,然后知其术之工大矣。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.其不胜任者怒/而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵盈尺/而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

B.其不胜任者/怒而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵/盈尺而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

C.其不胜任者/怒而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵盈尺/而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

D.其不胜任者怒/而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵/盈尺而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

√

解析 “怒而退之”是“不胜任者”的谓语,“盈尺而曲尽其制”不能断开。原文标点为:其不胜任者,怒而退之,亦莫敢愠焉。画宫于堵,盈尺而曲尽其制,计其毫厘而构大厦,无进退焉。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8.下列对文中加颜色词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.“第”,大官的住宅。指古代按一定品级为王侯功臣建造的大宅院。

后也通称上等房屋为“第”。

B.“栋宇”,房屋的正中和四垂,泛指房屋。后来也比喻在组织或群体

中起中坚作用的关键人物。

C.“京兆尹”,中国古代的官名。封建社会,官位官职等级分明,称谓

不同,“京兆尹”泛指地方官吏。

D.“上栋”,即“上梁”之意。古代盖完房屋后,在上梁要写上修建房

屋的主要头领的姓名。

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “京兆尹”指京官三辅(京畿地区的三位官员:京兆尹、左冯翊、右扶风)之一。

9.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是

A.“他日,入其室,其床阙足而不能理,曰:‘将求他工’。”此话说

明梓人是一个没有本事的人。

B.“余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者”中的“笑”字,说明作者看不

起梓人,有讥笑嘲讽之意。

C.作者在叙写梓人的事迹时,先抑后扬,逐层展开,因而具有曲折深细

的特点。

D.“余圜视大骇”,一个“骇”字写出了梓人的妄自尊大。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项是作者在不了解梓人的情况下得出的结论。

B项在文中没有依据。

D项“骇”字写出了梓人技艺的高明非凡。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)舍我,众莫能就一宇。

译文:

(2)余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者。

译文:

(3)俄而斤者斫,刀者削,皆视其色。

译文:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

参考译文

答案

如果没有我,他们连一间房子也造不成。

我觉得非常好笑,认为他是一个没有什么本领而只知道贪钱爱财的人。

一会儿众工匠拿斧子的砍,拿刀的削,全都看着他的眼色。

[参考译文]

裴封叔的住宅,在京城光德里。一天,有一个木匠敲门求见,希望裴家给他间空屋居住,他将以做工来报偿。他所从事职业的工具只有量尺寸的寻引、画方圆的规矩和弹墨线的墨斗等,家中不备磨刀石和刀斧之类的用具。问他会干什么活,他说:“我擅长测算材料,根据房子的规模、高深,选用各类圆方得体、长短合适的木料,指挥工匠们干活。如果没有我,他们连一间房子也造不成。所以到官府里干活,我所得到的工资等于一般木匠的三倍;给私人干活,我拿的工价要占众人工资的一大半。”有一天,我走进他的卧室,见他的床缺了一条腿,他却不会修理,他说:“我打算请别的木匠来修。”我觉得非常好笑,认为他是一个没有什么本领而只知道贪钱爱财的人。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

后来,京兆尹要修理官署,我到过那里。见那儿已堆放着许多建筑材料,聚集了许多工匠。他们有的手握斧子,有的拿刀操锯,都围成一圈站着,面朝着那位木匠。那木匠左手拿着引绳,右手拿着一根木杖,站在中间。他测量好栋梁的长短大小,又看准木料是否能用,然后挥起木杖说:“用斧子!”那拿斧的工匠立刻奔向右边;他回过头指着另一段木料说:“用锯子!”那拿锯的工匠立刻奔向左边。一会儿众工匠拿斧子的砍,拿刀的削,全都看着他的眼色,等他的号令行事,没有一个敢自作主张的。有些不能胜任的工匠,被他怒喝退在一旁,也不敢恼恨抱怨。他又在墙上画了房子的图样,虽然只有一尺见方却全面周详,根据图上缩小的尺寸比例而造出的高楼大厦,竟完全合乎设计而不增减分毫。房子造成后,他在大梁写上“某年某月某日某某修建”,这某某就是他的姓名,而凡是执斧锯操作的众工匠的名字却一个也不写上。我在房子周围审视一番以后不禁大吃一惊,这才知道这木匠的技艺确实非常高明。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(2019·全国Ⅰ)阅读下面的文言文,完成11~14题。

贾生名谊洛阳人也年十八以能诵诗属书闻于郡中吴廷尉为河南守闻其秀才召置门下甚幸爱孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。是时贾生年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。诸生于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,数用五,为官名,悉更秦之法。孝文帝初即位,

真题回放

谦让未遑也。诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅。贾生既辞往行,及渡湘水,为赋以吊屈原。为长沙王太傅三年。后岁余,贾生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。文帝复封淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。(节选自《史记·屈原贾生列传》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中吴廷尉/为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

B.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置/门下甚幸爱/

C.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

D.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻/于郡中吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “于郡中”是介词结构,前面有谓语动词“闻”,“闻于郡中”是状语后置句,中间不可断开,据此排除D项。

“吴廷尉”是“为河南守”的主语,中间不可断开,据此排除A项。

“门下”是状语,应为“置(于)门下”,“甚幸爱”的主语是“吴廷尉”,而非“门下”,故“甚幸爱”前应断开,排除B项。故选C。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12.下列对文中加颜色的词语相关内容的解说,不正确的一项是

A.诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家

影响最深远。

B.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文

告的总称。

C.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会

秩序的稳定。

D.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前往领地居住并进

行统治管理。

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “道、法、农三家影响最深远”错,在诸子百家中,影响较大的主要是儒家、墨家、道家和法家。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.贾谊初入仕途,展现非凡才能。他受到廷尉推荐而入仕,当时年仅二十余岁,

却让诸生自觉不如,不久得到文帝越级提拔,一年之间就当上太中大夫。

B.贾谊热心政事,遭到权要忌恨。他认为汉朝建立二十余年,政通人和,应当

全盘改变秦朝法令,因此触及权贵利益,受到诋毁,文帝后来也疏远了他。

C.贾谊答复询问,重新得到重用。文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,

于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊。

D.贾谊劝止封侯,文帝未予采纳。文帝封淮南厉王四个儿子为侯,贾谊认为祸

患将自此兴起;数年之后,梁怀王堕马死,贾谊觉得未能尽责,悲泣而死。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊”错,事件顺序颠倒,从原文来看,是孝文帝先表示自己也比不上贾谊,然后才任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”

译文:________________________________________________________

______________________

解析 “短”翻译为“说坏话、诽谤”,“擅权”翻译为“独揽权力”,“纷乱”翻译为“使……复杂混乱”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

于是说贾谊坏话道:“洛阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,

使事情变得复杂混乱。”

(2)贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。

译文:________________________________________________________

____________________

解析 第一个“数”翻译为“多次、屡次”,“稍”翻译为“逐渐、渐渐”,“削”翻译为“削减”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

参考译文

贾生屡次上奏,说诸侯封地有的接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。

[参考译文]

贾生名为贾谊,是洛阳人。在十八岁时,就因能诵读诗书会写文章而在郡中闻名。吴廷尉担任河南郡守时,听说贾谊才学优异,就把他召来置于自己门下,非常器重他。孝文帝刚即位,听说河南郡守吴公治下政治清明,为全国第一,(吴公)以前和李斯是同乡,又经常向李斯学习做事,于是征召他担任廷尉。吴廷尉就说贾谊虽年轻,却很精通诸子百家的典籍。汉文帝就征召贾谊,让他担任博士之职。此时贾谊年纪才二十多岁,(在博士中)最为年轻。每次孝文帝下令让博士们讨论一些问题,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

那些老先生们都无话可说,贾谊却能一一回答,人人都觉得说出了自己想说的话。诸生因此都认为才能比不上贾谊。孝文帝也非常高兴,对他破格提拔,一年之内就升任太中大夫。贾谊认为,从西汉建立到孝文帝时已有二十多年了,天下太平,正是应该改正历法、变易服色、订立制度、设定官名、振兴礼乐的时候,于是初步制定了所有这些事项的礼仪法度,崇尚黄色,官印数字用五,创设官名,完全改变了秦朝的旧制。孝文帝刚刚即位,谦虚退让而来不及。各项法令的修改审定,以及诸侯全都到自己的封地上去,这些主张都是贾谊提出的。于是孝文帝就和大臣们商议,想提拔贾谊担任公卿之职。周勃、灌婴、东阳侯、冯敬这些人都嫉妒他,于是说贾谊坏话道:“洛阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复杂混乱。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

于是,孝文帝后来也疏远了贾谊,不再采纳他的意见,而任命他为长沙王太傅。贾谊向孝文帝告辞之后前往长沙,在渡湘水的时候,写下一篇辞赋来凭吊屈原。贾谊担任长沙王太傅三年。一年多之后,贾谊被召回京城拜见皇帝。当时孝文帝刚刚接受过神的降福保佑,坐在宣室(接见贾谊)。孝文帝因为有感于鬼神之事,就(向贾谊)询问鬼神的本原。贾谊也就趁机周详地讲述了所以会有鬼神之事的种种情形。到半夜时分,孝文帝(已听得很入神,不知不觉地)在座席上往贾谊身边移动。听完之后,孝文帝说:“我好长时间没见贾谊了,自认为能超过他,现在看来还是不如他。”过了不久,孝文帝任命贾谊为梁怀王太傅。梁怀王是孝文帝的小儿子,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

受孝文帝宠爱,又喜欢读书,因此让贾谊当他的老师。孝文帝又封淮南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊劝谏,认为祸患将自此兴起。贾生屡次上奏,说诸侯封地有的接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。孝文帝没有听从。过了几年,梁怀王骑马时从马上掉下来摔死了,没有留下后代。贾谊认为这是自己作为太傅没有尽到责任,非常伤心,哭泣了一年多,也死去了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

第5课 《张中丞传》后叙

第二单元 人物传记

文本导学

学后自评

内容索引

文本导学

1.通假字

(1)然尚恨有阙者 同 , 。

(2)此矢所以志也 同 , 。

(3)嵩常在围中 同 , 。

基础整合

“缺”

缺陷,遗漏

“识”

标志,标识

“尝”

曾经

2.古今异义

(1)竟与巡俱守死、成功名。

古义:

今义:

两个词,成,成就、达成;功,功业。

①获得预期的结果(跟失败相对);②指事情的结果令人满意。

(2)两家子弟材智下,不能通知二父志。

古义:

今义:

(3)虽愚人亦能数日而知死处矣。

古义:

今义:

(4)观者见其然,从而尤之。

古义:

今义:

深知,深入了解。

①把事项告诉人知道。②通知事项的文书或口信。

计算着日子,知道死期已近。

几天。

从,跟从;而,表顺承的连词。

连词。上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

(5)及其无救而且穷也,将其创残饿羸之余。

古义:

今义:

(6)愈尝从事于汴、徐二府。

古义:

今义:

(7)其老人往往说巡、远时事。

古义:

今义:

而,而且、并且,表递进;且,将要。

递进关系连词。表示进一步,前面往往有“不但、不仅”等跟它呼应。

从,跟从;事,做事。

①动词,投身到(事业中去)。②(按某种办法)处理。

到处。

表推测,副词。表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。

(8)一座大惊,皆感激为云泣下。

古义:

今义:

(9)籍时尚小,粗问巡、远事。

古义:

今义:

(10)因诵嵩所读书,尽卷不错一字。

古义:

今义:

感动,激动。

因对方的好意或帮助而感动并产生谢意。

时,当时;尚,还。

①当时的风尚;时兴的风尚。②合于时尚。

读过的书籍。

①看着书本,出声地或不出声地读。②指学习功课。③指上学。

(11)巡就戮时,颜色不乱。

古义:____________

今义:

脸色,面色。

由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

3.一词多义

(1)穷

及其无救而且穷也:

欲穷其林:

(2)虽

云虽欲独食:

则虽欲长侍足下:

(3)卒

宁能知人之卒不救:

以千百就尽之卒:

(4)少

少依于巡:

则其至又加少矣:

困顿,绝望

走到……尽头

纵然

虽然

副词,最终

名词,士兵

小时候

少,跟“多”相对

(5)于

月日后于巡:

有于嵩者,少依于巡:

籍大历中于和州乌江县见嵩:

(6)以

必以其言为信:

以千百就尽之卒:

因乱抽他帙以试:

介词,比

介词,引出后面的“巡”

介词,在

介词,把

介词,凭借

连词,来

4.词类活用

(1)翰以文章自名:

(2)贼以刃胁降巡:

(3)屡道于两府间:

(4)操纸立书:

名词作动词,称。

使动用法,使……降服。

名词作动词,取道。

名词作动词,书写。

5.文言句式

(1)疑畏死而辞服于贼:

(2)何为久读此:

(3)为所杀:

既是状语后置句,又是省略句,应该是“疑之畏死而于贼辞服”。

宾语前置句,疑问代词“何”作介词“为”的宾语前置。

“为所”,固定句式,表被动。

6.翻译下列句子

(1)人之将死,其藏腑必有先受其病者。

译文:

(2)人相食且尽,虽愚人亦能数日而知死处矣。

译文:

(3)当是时,弃城而图存者,不可一二数;擅强兵坐而观者,相环也。

译文:

人在将死之前,他的内脏一定有先得病的地方。

人相互作为食物即将吃完,即使是愚笨的人也能计算日子而知道自己的死期。

当其危难之时,抛弃所守的城池而逃跑求生的人,绝不是少数;掌握着强大的兵力而见死不救的人,睢阳城四周都是。

(4)守一城捍天下,以千百就尽之卒,战百万日滋之师。

译文:

(他们)坚守一座睢阳城等于捍卫了整个天下,他们凭借越来越少的士兵,抗击百万一天比一天强大的敌人。

整体感知

一、结构图解

《张中丞传》后叙

一、引子:评李翰传文,讲立传缘由

二、为许远辩诬

三、为睢阳之战辩护

四、南霁云乞师,就义

五、补叙张巡、许远、于嵩轶事

议论

叙事

二、中心主旨

本文热情地歌颂了张巡、许远、南霁云等为国为民抗击安史叛军而宁死不屈的英雄事迹,批判了那些不顾国家人民安危,嫉贤妒能,拥兵谋私的军阀,驳斥了那些小人造谣中伤的流言蜚语,抒发了自己对抗战英雄的崇敬之情,补叙了轶事,澄清了事实,伸张了正义。

重点突破

1.全文可分为三部分,请划分并概括各部分的内容。

答案

答案 第一部分(第一段)是引子,借评论李翰的《张巡传》,交代本文写作的缘起。

第二部分(二、三段)为许远辩诬,展示许远宽厚磊落的人格品性。(议论为主)

第三部分(四、五段)展开对英雄人物南霁云和张巡的轶事的描写。(叙事为主)

2.课文中描写了哪些人物?概括出各自的性格特点。

答案

答案 张巡——具有从容镇定的气度、视死如归的品质、博闻强记的禀赋。

许远——具有宽厚谦和、为国让贤、忠贞不畏死的崇高品质。

南霁云——嫉恶如仇、忠贞刚烈。

贺兰进明——善妒、自私、爱才。

学后自评

基础达标

1.下列各句中,没有通假字的一项是

A.然尚恨有阙者 B.此所以志也

C.远虽材若不及巡者 D.嵩常在围中

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项“阙”同“缺”。

B项“志”同“识”。

C项“常”同“尝”。

答案

解析

√

2.下列加颜色词语的古今意义相同的一项是

A.竟与巡俱守死、成功名

B.观者见其然,从而尤之

C.其老人往往说巡、远之事

D.翰以文章自名

解析 A、B、C三项均为古今异义词。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.下列句子中,句式是宾语前置的一项是

A.不可为不义屈 B.何为久读此

C.所欲忠者,国与主耳 D.疑畏死而辞服于贼

答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项“为”是被动词,是被动句。

B项“何为”即“为何”,是宾语前置句

C项是判断句。

D项是状语后置句。

√

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

【课内阅读】

阅读下面的文段,完成4~6题。

张籍曰:有于嵩者,少依于巡。及巡起事,嵩常在围中。籍大历中于和州乌江县见嵩,嵩时年六十余矣。以巡初尝得临涣县尉,好学无所不读。籍时尚小,粗问巡、远事,不能细也。云:巡长七尺余,须髯若神。尝见嵩读《汉书》,谓嵩曰:“何为久读此?”嵩曰:“未熟也。”巡曰:“吾于书读不过三遍,终身不忘也。”因诵嵩所读书,尽卷不错一字。嵩惊,以为巡偶熟此卷,因乱抽他帙以试,无不尽然。嵩又取架上诸书试以问巡,巡应口诵无疑。嵩从巡久,亦不见巡常读书也。为文章,操纸笔立

阅读达标

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

书,未尝起草。初守睢阳时,士卒仅万人,城中居人户亦且数万,巡因一见问姓名,其后无不识者。巡怒,须髯辄张。及城陷,贼缚巡等数十人坐,且将戮,巡起旋,其众见巡起,或起或泣。巡曰:“汝勿怖!死,命也。”众泣不能仰视。巡就戮时,颜色不乱,阳阳如平常。远宽厚长者,貌如其心,与巡同年生,月日后于巡,呼巡为兄,死时年四十九。嵩贞元初死于亳、宋间。或传嵩有田在亳、宋间,武人夺而有之,嵩将诣州讼理,为所杀。嵩无子。张籍云。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.对下列加颜色词语的解释,有误的一项是

A.有于嵩者,少依于巡 依:跟着、随着

B.贼缚巡等数十人坐 缚:捆绑

C.巡怒,须髯辄张 辄:就

D.吾于书读不过三遍 三:约数,多

答案

解析

√

解析 三:确数,三。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.下列加颜色的虚词的用法和意义相同的一项是

A.月日后于巡 嵩贞元初死于亳、宋间

B.呼巡为兄 为文章,操纸笔立书

C.好学无所不读 因诵嵩所读书

D.以为巡偶熟此卷 嵩又取架上诸书试以问巡

答案

解析

√

解析 A项介词,比;介词,在。

B项动词,是;动词,写。

C项“所”字短语。

D项认为;同“而”,表修饰。

6.下列分析不正确的一项是

A.于嵩从小就追随张巡,并曾和他一起处在叛军的包围中。

B.张巡平时不常读书,但记忆力过人,过目不忘,令于嵩赞叹。

C.许远相貌慈善,宽厚待人,与张巡同年生,死时视死如归,镇定自若。

D.于嵩在亳、宋的田产被人抢夺占有,他将到州里诉讼,被人杀害在亳、

宋间。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

√

解析 “死时视死如归,镇定自若”是写张巡的。

解析

【文外阅读】

阅读下面的文言文,完成7~10题。

梓人传(节选)

柳宗元

裴封叔之第,在光德里。有梓人款其门,愿佣隙宇而处焉。所职寻引、规矩、绳墨,家不居砻斫之器。问其能,曰:“吾善度材,视栋宇之制、高深,圆方、短长之宜,吾指使而群工役焉。舍我,众莫能就一宇。故食于官府,吾受禄三倍;作于私家,吾收其直太半焉。”他日,入其室,其床阙足而不能理,曰:“将求他工。”余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

其后,京兆尹将饰官署,余往过焉。委群材,会众工。或执斧斤,或执刀锯,皆环立向之。梓人左持引,右执杖,而中处焉。量栋宇之任,视木之能,举挥其杖曰:“斧!”彼执斧者奔而右;顾而指曰:“锯!”彼执锯者趋而左。俄而斤者斫,刀者削,皆视其色,俟其言,莫敢自断者。其不胜任者怒而退之亦莫敢愠焉画宫于堵盈尺而曲尽其制计其毫厘而构大厦无进退焉既成,书于上栋曰“某年某月某日某建”,则其姓字也,凡执用之工不在列。余圜视大骇,然后知其术之工大矣。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.其不胜任者怒/而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵盈尺/而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

B.其不胜任者/怒而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵/盈尺而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

C.其不胜任者/怒而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵盈尺/而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

D.其不胜任者怒/而退之/亦莫敢愠焉/画宫于堵/盈尺而曲尽其制/计其毫

厘而构大厦/无进退焉/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

√

解析 “怒而退之”是“不胜任者”的谓语,“盈尺而曲尽其制”不能断开。原文标点为:其不胜任者,怒而退之,亦莫敢愠焉。画宫于堵,盈尺而曲尽其制,计其毫厘而构大厦,无进退焉。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8.下列对文中加颜色词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A.“第”,大官的住宅。指古代按一定品级为王侯功臣建造的大宅院。

后也通称上等房屋为“第”。

B.“栋宇”,房屋的正中和四垂,泛指房屋。后来也比喻在组织或群体

中起中坚作用的关键人物。

C.“京兆尹”,中国古代的官名。封建社会,官位官职等级分明,称谓

不同,“京兆尹”泛指地方官吏。

D.“上栋”,即“上梁”之意。古代盖完房屋后,在上梁要写上修建房

屋的主要头领的姓名。

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “京兆尹”指京官三辅(京畿地区的三位官员:京兆尹、左冯翊、右扶风)之一。

9.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是

A.“他日,入其室,其床阙足而不能理,曰:‘将求他工’。”此话说

明梓人是一个没有本事的人。

B.“余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者”中的“笑”字,说明作者看不

起梓人,有讥笑嘲讽之意。

C.作者在叙写梓人的事迹时,先抑后扬,逐层展开,因而具有曲折深细

的特点。

D.“余圜视大骇”,一个“骇”字写出了梓人的妄自尊大。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 A项是作者在不了解梓人的情况下得出的结论。

B项在文中没有依据。

D项“骇”字写出了梓人技艺的高明非凡。

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)舍我,众莫能就一宇。

译文:

(2)余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者。

译文:

(3)俄而斤者斫,刀者削,皆视其色。

译文:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

参考译文

答案

如果没有我,他们连一间房子也造不成。

我觉得非常好笑,认为他是一个没有什么本领而只知道贪钱爱财的人。

一会儿众工匠拿斧子的砍,拿刀的削,全都看着他的眼色。

[参考译文]

裴封叔的住宅,在京城光德里。一天,有一个木匠敲门求见,希望裴家给他间空屋居住,他将以做工来报偿。他所从事职业的工具只有量尺寸的寻引、画方圆的规矩和弹墨线的墨斗等,家中不备磨刀石和刀斧之类的用具。问他会干什么活,他说:“我擅长测算材料,根据房子的规模、高深,选用各类圆方得体、长短合适的木料,指挥工匠们干活。如果没有我,他们连一间房子也造不成。所以到官府里干活,我所得到的工资等于一般木匠的三倍;给私人干活,我拿的工价要占众人工资的一大半。”有一天,我走进他的卧室,见他的床缺了一条腿,他却不会修理,他说:“我打算请别的木匠来修。”我觉得非常好笑,认为他是一个没有什么本领而只知道贪钱爱财的人。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

后来,京兆尹要修理官署,我到过那里。见那儿已堆放着许多建筑材料,聚集了许多工匠。他们有的手握斧子,有的拿刀操锯,都围成一圈站着,面朝着那位木匠。那木匠左手拿着引绳,右手拿着一根木杖,站在中间。他测量好栋梁的长短大小,又看准木料是否能用,然后挥起木杖说:“用斧子!”那拿斧的工匠立刻奔向右边;他回过头指着另一段木料说:“用锯子!”那拿锯的工匠立刻奔向左边。一会儿众工匠拿斧子的砍,拿刀的削,全都看着他的眼色,等他的号令行事,没有一个敢自作主张的。有些不能胜任的工匠,被他怒喝退在一旁,也不敢恼恨抱怨。他又在墙上画了房子的图样,虽然只有一尺见方却全面周详,根据图上缩小的尺寸比例而造出的高楼大厦,竟完全合乎设计而不增减分毫。房子造成后,他在大梁写上“某年某月某日某某修建”,这某某就是他的姓名,而凡是执斧锯操作的众工匠的名字却一个也不写上。我在房子周围审视一番以后不禁大吃一惊,这才知道这木匠的技艺确实非常高明。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(2019·全国Ⅰ)阅读下面的文言文,完成11~14题。

贾生名谊洛阳人也年十八以能诵诗属书闻于郡中吴廷尉为河南守闻其秀才召置门下甚幸爱孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。是时贾生年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。诸生于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,数用五,为官名,悉更秦之法。孝文帝初即位,

真题回放

谦让未遑也。诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅。贾生既辞往行,及渡湘水,为赋以吊屈原。为长沙王太傅三年。后岁余,贾生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。文帝复封淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。(节选自《史记·屈原贾生列传》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中吴廷尉/为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

B.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置/门下甚幸爱/

C.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻于郡中/吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

D.贾生名谊/洛阳人也/年十八/以能诵诗属书闻/于郡中吴廷尉为河南守/

闻其秀才/召置门下/甚幸爱/

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “于郡中”是介词结构,前面有谓语动词“闻”,“闻于郡中”是状语后置句,中间不可断开,据此排除D项。

“吴廷尉”是“为河南守”的主语,中间不可断开,据此排除A项。

“门下”是状语,应为“置(于)门下”,“甚幸爱”的主语是“吴廷尉”,而非“门下”,故“甚幸爱”前应断开,排除B项。故选C。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12.下列对文中加颜色的词语相关内容的解说,不正确的一项是

A.诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家

影响最深远。

B.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文

告的总称。

C.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会

秩序的稳定。

D.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前往领地居住并进

行统治管理。

答案

解析

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “道、法、农三家影响最深远”错,在诸子百家中,影响较大的主要是儒家、墨家、道家和法家。

13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.贾谊初入仕途,展现非凡才能。他受到廷尉推荐而入仕,当时年仅二十余岁,

却让诸生自觉不如,不久得到文帝越级提拔,一年之间就当上太中大夫。

B.贾谊热心政事,遭到权要忌恨。他认为汉朝建立二十余年,政通人和,应当

全盘改变秦朝法令,因此触及权贵利益,受到诋毁,文帝后来也疏远了他。

C.贾谊答复询问,重新得到重用。文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,

于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊。

D.贾谊劝止封侯,文帝未予采纳。文帝封淮南厉王四个儿子为侯,贾谊认为祸

患将自此兴起;数年之后,梁怀王堕马死,贾谊觉得未能尽责,悲泣而死。

√

答案

解析

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

解析 “于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊”错,事件顺序颠倒,从原文来看,是孝文帝先表示自己也比不上贾谊,然后才任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”

译文:________________________________________________________

______________________

解析 “短”翻译为“说坏话、诽谤”,“擅权”翻译为“独揽权力”,“纷乱”翻译为“使……复杂混乱”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

于是说贾谊坏话道:“洛阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,

使事情变得复杂混乱。”

(2)贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。

译文:________________________________________________________

____________________

解析 第一个“数”翻译为“多次、屡次”,“稍”翻译为“逐渐、渐渐”,“削”翻译为“削减”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

解析

参考译文

贾生屡次上奏,说诸侯封地有的接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。

[参考译文]

贾生名为贾谊,是洛阳人。在十八岁时,就因能诵读诗书会写文章而在郡中闻名。吴廷尉担任河南郡守时,听说贾谊才学优异,就把他召来置于自己门下,非常器重他。孝文帝刚即位,听说河南郡守吴公治下政治清明,为全国第一,(吴公)以前和李斯是同乡,又经常向李斯学习做事,于是征召他担任廷尉。吴廷尉就说贾谊虽年轻,却很精通诸子百家的典籍。汉文帝就征召贾谊,让他担任博士之职。此时贾谊年纪才二十多岁,(在博士中)最为年轻。每次孝文帝下令让博士们讨论一些问题,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

那些老先生们都无话可说,贾谊却能一一回答,人人都觉得说出了自己想说的话。诸生因此都认为才能比不上贾谊。孝文帝也非常高兴,对他破格提拔,一年之内就升任太中大夫。贾谊认为,从西汉建立到孝文帝时已有二十多年了,天下太平,正是应该改正历法、变易服色、订立制度、设定官名、振兴礼乐的时候,于是初步制定了所有这些事项的礼仪法度,崇尚黄色,官印数字用五,创设官名,完全改变了秦朝的旧制。孝文帝刚刚即位,谦虚退让而来不及。各项法令的修改审定,以及诸侯全都到自己的封地上去,这些主张都是贾谊提出的。于是孝文帝就和大臣们商议,想提拔贾谊担任公卿之职。周勃、灌婴、东阳侯、冯敬这些人都嫉妒他,于是说贾谊坏话道:“洛阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复杂混乱。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

于是,孝文帝后来也疏远了贾谊,不再采纳他的意见,而任命他为长沙王太傅。贾谊向孝文帝告辞之后前往长沙,在渡湘水的时候,写下一篇辞赋来凭吊屈原。贾谊担任长沙王太傅三年。一年多之后,贾谊被召回京城拜见皇帝。当时孝文帝刚刚接受过神的降福保佑,坐在宣室(接见贾谊)。孝文帝因为有感于鬼神之事,就(向贾谊)询问鬼神的本原。贾谊也就趁机周详地讲述了所以会有鬼神之事的种种情形。到半夜时分,孝文帝(已听得很入神,不知不觉地)在座席上往贾谊身边移动。听完之后,孝文帝说:“我好长时间没见贾谊了,自认为能超过他,现在看来还是不如他。”过了不久,孝文帝任命贾谊为梁怀王太傅。梁怀王是孝文帝的小儿子,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

受孝文帝宠爱,又喜欢读书,因此让贾谊当他的老师。孝文帝又封淮南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊劝谏,认为祸患将自此兴起。贾生屡次上奏,说诸侯封地有的接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。孝文帝没有听从。过了几年,梁怀王骑马时从马上掉下来摔死了,没有留下后代。贾谊认为这是自己作为太傅没有尽到责任,非常伤心,哭泣了一年多,也死去了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14