浙科版高中生物必修三5.2-植物的生长型和群落结构(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙科版高中生物必修三5.2-植物的生长型和群落结构(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第二节

植物的生长型和群落结构

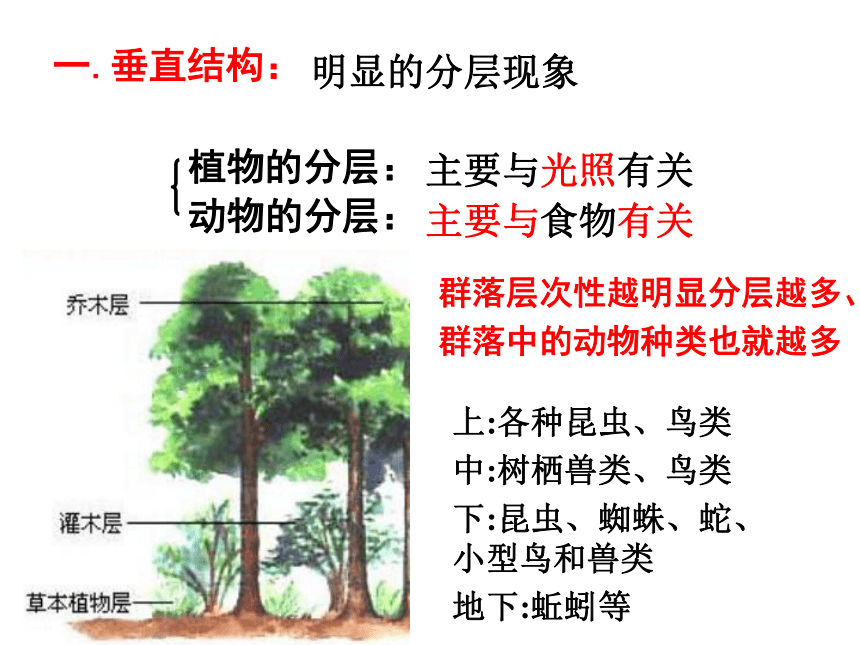

一.垂直结构:

植物的分层:

动物的分层:

明显的分层现象

主要与光照有关

主要与食物有关

上:各种昆虫、鸟类

中:树栖兽类、鸟类

下:昆虫、蜘蛛、蛇、 小型鸟和兽类

地下:蚯蚓等

群落层次性越明显分层越多、

群落中的动物种类也就越多

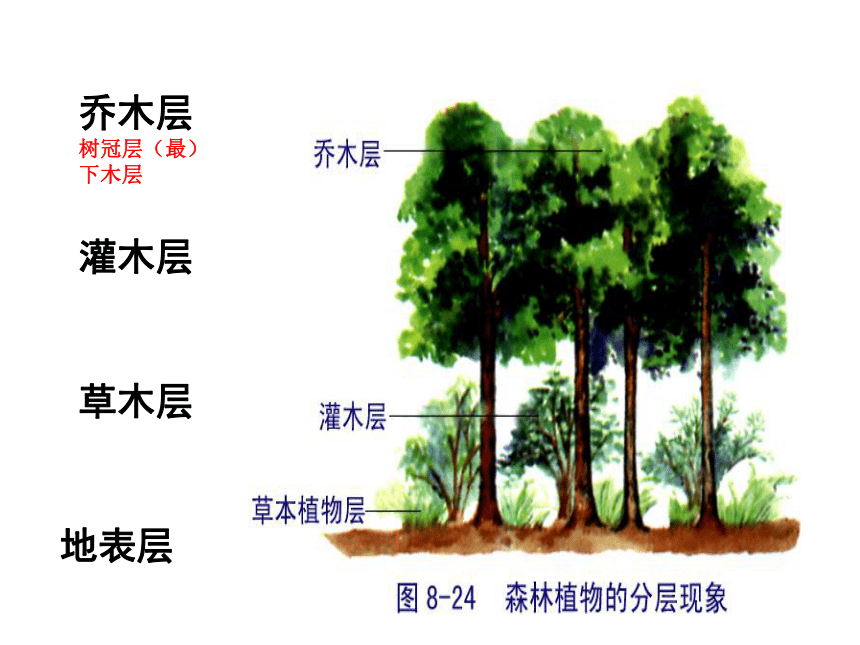

乔木层

树冠层(最)

下木层

灌木层

草木层

地表层

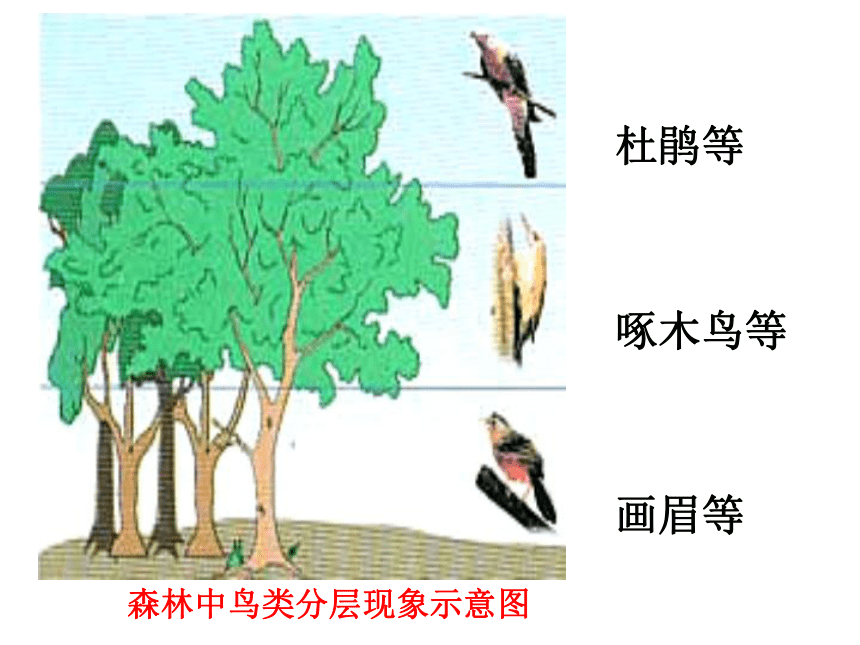

森林中鸟类分层现象示意图

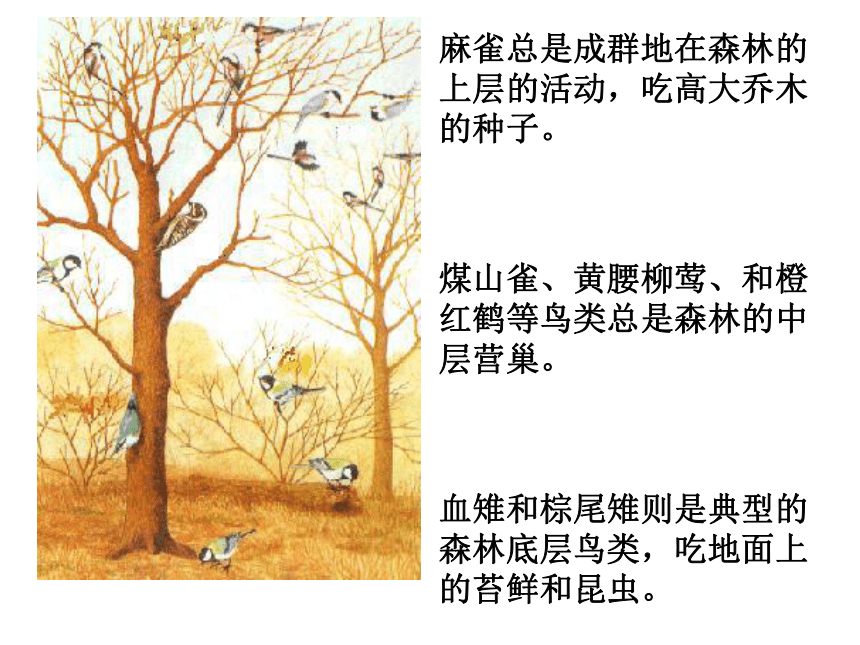

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

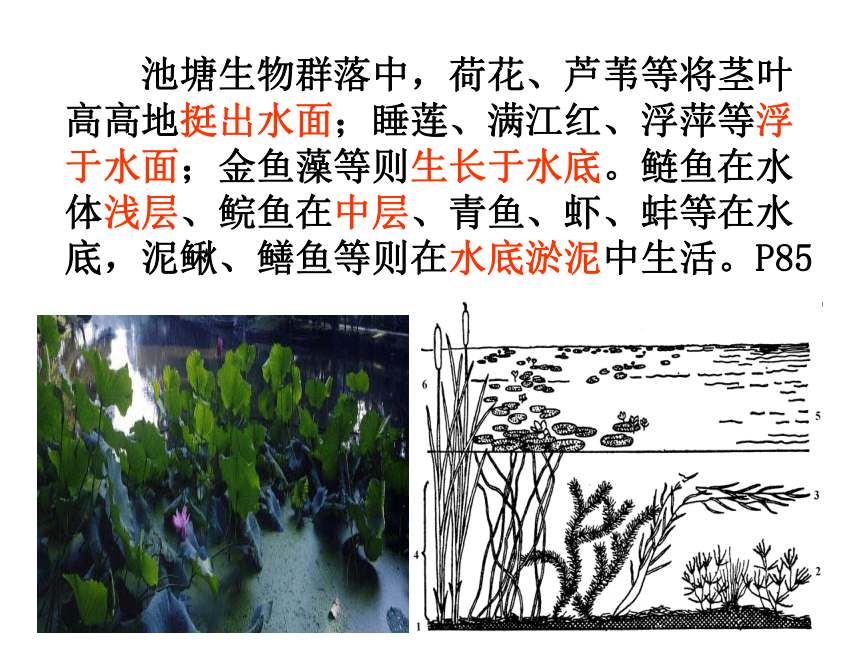

池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。P85

二.水平结构:群落中的生物在水平方向上的配置状况多为集群分布或斑块状镶嵌

影响因素:地形、光照、土壤类型等

.

沙漠里的灌木由于彼此竞争营养和水分倾向与均匀分布

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的

水平结构的分段是由于环境的光、热、水、土壤及地形等条件对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)

三.时间结构

1,昼夜变化:如蝶、蛾

2.季节变化:

季相-------物候学

季节变化

某些动物在冬季时生命活动处于极度降低的状态,是这些动物对冬季外界不良环境条件(如食物缺少、寒冷)的一种适应。蝙蝠、刺猬、极地松鼠等都有冬眠习惯。

群落的主要类型:

一.森林:

1.分布地区:

气候湿润

2.类型:

北方针叶林-----木材主产地

温带落叶阔叶林

热带雨林----最丰富的基因库

二.草原:

1.分布地区:

半湿润地区

2.代表植物:禾本科.

阔叶草本植物(如豆科\菊科)

3.代表动物:鼠\兔等挖洞穴居

或黄羊等快速奔跑的动物

三.荒漠(沙漠)

1.分布地区:

干旱地区

2.优势植物:

四.苔原(冻原或冻土带)

1.分布地区:

气候严寒

2.特点:植被简单,种类少

------多进行营养生殖

3.代表植物:苔藓\地衣

4.代表动物:雪狐\驯鹿

第5节 群落的演替

演替的概念和类型

湖泊演替过程

顶极群落

知识点

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。分原生演替和次生演替

没有生物生长的地段,

称为裸地。

裸地

原生裸地:

从来没有生物生长或虽曾有过植物生长,但被彻底消灭了,没有留下任何植物的传播体及原有植被影响下的土壤。

次生裸地:

原来有植物生长,因植被遭受破坏后形成的裸地,原有的土壤条件没有被破坏或破坏不够严重,在土壤中还保留了植物的繁殖体。

裸 地

群落的演替类型

1、原生演替:开始于原始裸地(无任何植被),时间长。

如:沙丘、裸岩、火山爆发后 进行的演替。

1.裸岩上的演替

裸岩阶段

裸岩阶段

地衣阶段

*

1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

地衣由真菌与蓝菌或绿藻所组成,其中真菌扮演着决定性的角色.首先是真菌提供一个保护层,这样藻类不至被晒或干死,藻类以其光合作用所获糖分除自用外还提供给真菌.

*

地衣首先能环境极其恶劣的地方生存下来并改造那儿的生存条件,为其它生物的进驻提供基础。

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

[例]光裸的岩石上经历以下几个阶段长出森林:

(6)特点:其演替速度缓慢,所需时间漫长。

(2)水生演替:

裸底阶段→

沉水植物阶段→浮叶根生植物阶段→挺水植物和沼泽植物阶段→森林群落

湖泊演替为森林

2、次生演替:开始于次生裸地,时间短。

如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

所有弃耕的农田都能

演替成树林吗?

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

弃耕农田上的演替

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

两者比较

起点

基质

环境条件

经历时间

顶极群落:

1.定义:演替的最终平衡状态阶段,是最复杂也是最稳定的群落阶段。无外力干扰,将永远保持原状。

2.决定因素:平均温度和年降水量

第二节

植物的生长型和群落结构

一.垂直结构:

植物的分层:

动物的分层:

明显的分层现象

主要与光照有关

主要与食物有关

上:各种昆虫、鸟类

中:树栖兽类、鸟类

下:昆虫、蜘蛛、蛇、 小型鸟和兽类

地下:蚯蚓等

群落层次性越明显分层越多、

群落中的动物种类也就越多

乔木层

树冠层(最)

下木层

灌木层

草木层

地表层

森林中鸟类分层现象示意图

麻雀总是成群地在森林的上层的活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺、和橙红鹤等鸟类总是森林的中层营巢。

血雉和棕尾雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面上的苔鲜和昆虫。

池塘生物群落中,荷花、芦苇等将茎叶高高地挺出水面;睡莲、满江红、浮萍等浮于水面;金鱼藻等则生长于水底。鲢鱼在水体浅层、鲩鱼在中层、青鱼、虾、蚌等在水底,泥鳅、鳝鱼等则在水底淤泥中生活。P85

二.水平结构:群落中的生物在水平方向上的配置状况多为集群分布或斑块状镶嵌

影响因素:地形、光照、土壤类型等

.

沙漠里的灌木由于彼此竞争营养和水分倾向与均匀分布

垂直结构与水平结构的区分

垂直结构的分层现象是由于生物本身的高度或活动空间的高度造成的

水平结构的分段是由于环境的光、热、水、土壤及地形等条件对生物的选择造成的。

垂直结构和水平结构都是指不同种生物的分布差异。同种生物的不同不能构成垂直结构或水平结构。(也不因同种生物的一致而影响垂直或水平结构的存在。)

三.时间结构

1,昼夜变化:如蝶、蛾

2.季节变化:

季相-------物候学

季节变化

某些动物在冬季时生命活动处于极度降低的状态,是这些动物对冬季外界不良环境条件(如食物缺少、寒冷)的一种适应。蝙蝠、刺猬、极地松鼠等都有冬眠习惯。

群落的主要类型:

一.森林:

1.分布地区:

气候湿润

2.类型:

北方针叶林-----木材主产地

温带落叶阔叶林

热带雨林----最丰富的基因库

二.草原:

1.分布地区:

半湿润地区

2.代表植物:禾本科.

阔叶草本植物(如豆科\菊科)

3.代表动物:鼠\兔等挖洞穴居

或黄羊等快速奔跑的动物

三.荒漠(沙漠)

1.分布地区:

干旱地区

2.优势植物:

四.苔原(冻原或冻土带)

1.分布地区:

气候严寒

2.特点:植被简单,种类少

------多进行营养生殖

3.代表植物:苔藓\地衣

4.代表动物:雪狐\驯鹿

第5节 群落的演替

演替的概念和类型

湖泊演替过程

顶极群落

知识点

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。分原生演替和次生演替

没有生物生长的地段,

称为裸地。

裸地

原生裸地:

从来没有生物生长或虽曾有过植物生长,但被彻底消灭了,没有留下任何植物的传播体及原有植被影响下的土壤。

次生裸地:

原来有植物生长,因植被遭受破坏后形成的裸地,原有的土壤条件没有被破坏或破坏不够严重,在土壤中还保留了植物的繁殖体。

裸 地

群落的演替类型

1、原生演替:开始于原始裸地(无任何植被),时间长。

如:沙丘、裸岩、火山爆发后 进行的演替。

1.裸岩上的演替

裸岩阶段

裸岩阶段

地衣阶段

*

1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。

地衣由真菌与蓝菌或绿藻所组成,其中真菌扮演着决定性的角色.首先是真菌提供一个保护层,这样藻类不至被晒或干死,藻类以其光合作用所获糖分除自用外还提供给真菌.

*

地衣首先能环境极其恶劣的地方生存下来并改造那儿的生存条件,为其它生物的进驻提供基础。

苔藓阶段

草本植物阶段

灌木阶段

森林阶段

[例]光裸的岩石上经历以下几个阶段长出森林:

(6)特点:其演替速度缓慢,所需时间漫长。

(2)水生演替:

裸底阶段→

沉水植物阶段→浮叶根生植物阶段→挺水植物和沼泽植物阶段→森林群落

湖泊演替为森林

2、次生演替:开始于次生裸地,时间短。

如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

一年生杂草

多年生杂草

小灌木

灌木林

乔木(树林)

所有弃耕的农田都能

演替成树林吗?

比较弃耕农田上的演替与裸岩上的演替过程

弃耕农田上的演替

弃耕农田上的群落演替

①一年生杂草

②多年生杂草

③小灌木

④灌木丛

⑤乔木(森林)

在干旱的荒漠上很难形成

两者比较

起点

基质

环境条件

经历时间

顶极群落:

1.定义:演替的最终平衡状态阶段,是最复杂也是最稳定的群落阶段。无外力干扰,将永远保持原状。

2.决定因素:平均温度和年降水量

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响