唐诗五首《山居秋暝》课件27张

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

是谁创作了这首耳熟能详的诗?

相 思

红豆生南国,

春来发几枝。

愿君多采撷,

此物最相思。

一、看图读诗猜诗人

王维

王维,字摩诘,开元九年进士,累官至尚书右丞,世称王右丞。

山水田园诗人,往往通过对田园山水的描绘,宣扬隐士生活。晚年闲居蓝田辋川别墅,崇禅,深研佛理,人称“诗佛”。

与孟浩然齐名, 称为“王孟”。苏轼曾赞王维诗,“诗中有画,画中有诗。” 著有《王右丞集》。

二、作者介绍

山居秋暝 王 维

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

三、齐读诗歌

重点字词解释:

1、暝:晚。

2、竹喧归浣女:竹林中声音喧哗,是妇女们洗完衣衫回家。浣;洗(衣)。

3、莲动下渔舟:莲叶摇动,小渔船顺流而下。

4、随意春芳歇,王孙自可留:任凭春天的花草凋落,秋景也很好,王孙咨客留居山中。

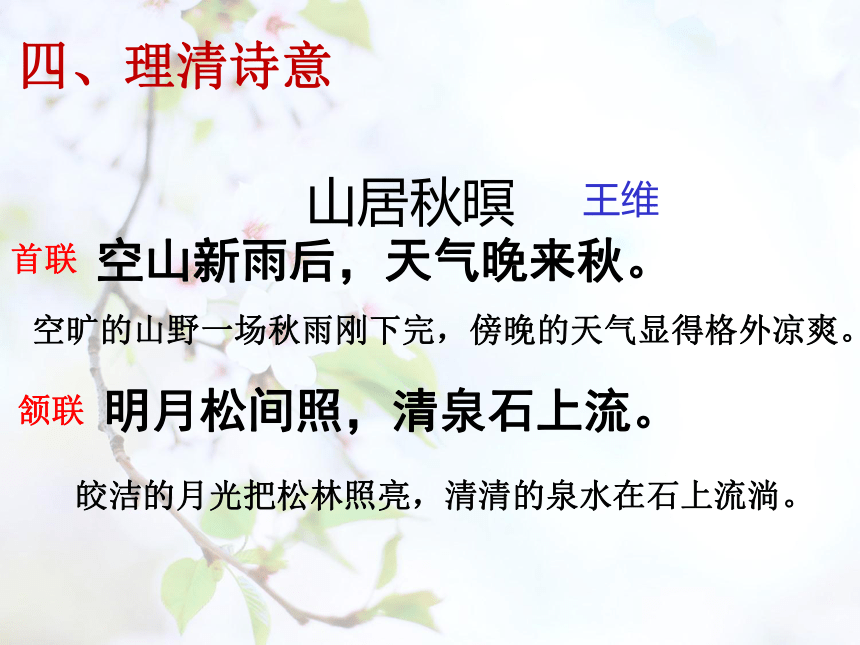

山居秋暝

王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

首联

颔联

空旷的山野一场秋雨刚下完,傍晚的天气显得格外凉爽。

皎洁的月光把松林照亮,清清的泉水在石上流淌。

四、理清诗意

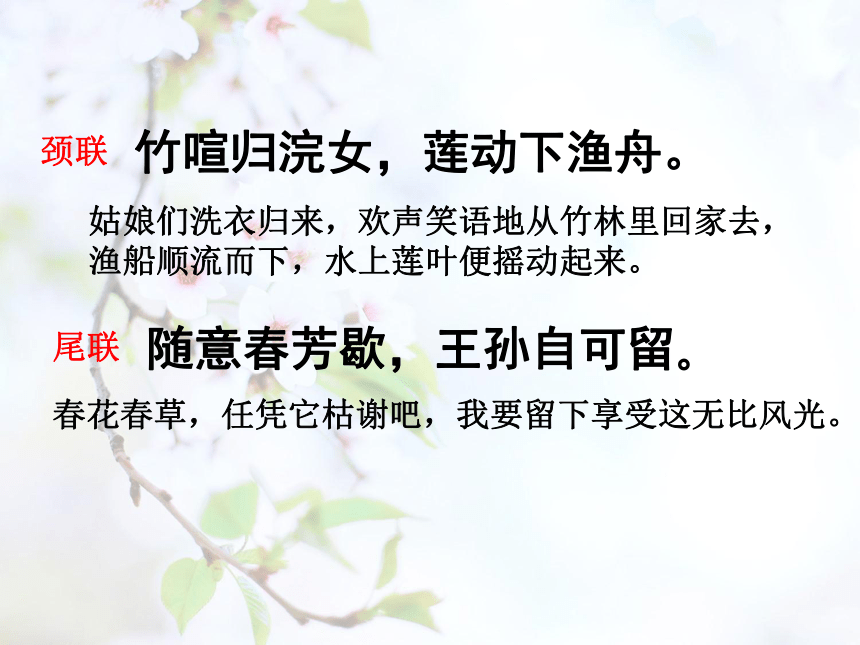

随意春芳歇,王孙自可留。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

尾联

姑娘们洗衣归来,欢声笑语地从竹林里回家去,渔船顺流而下,水上莲叶便摇动起来。

春花春草,任凭它枯谢吧,我要留下享受这无比风光。

五、文本探讨

1、题目交代了哪些信息?

山居:隐居在山间。

秋:季节。

暝:傍晚。

山居秋暝:诗人秋天在山中看到的一幅美丽的傍晚秋景图。

题目交代了时间、地点、以及诗歌主要内容。

山居秋暝

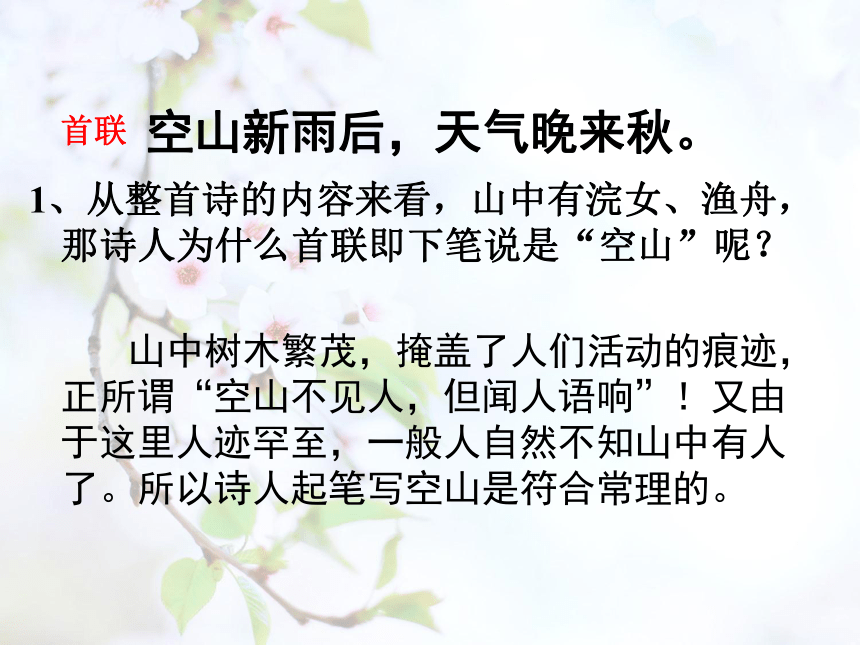

1、从整首诗的内容来看,山中有浣女、渔舟,那诗人为什么首联即下笔说是“空山”呢?

山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”!又由于这里人迹罕至,一般人自然不知山中有人了。所以诗人起笔写空山是符合常理的。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

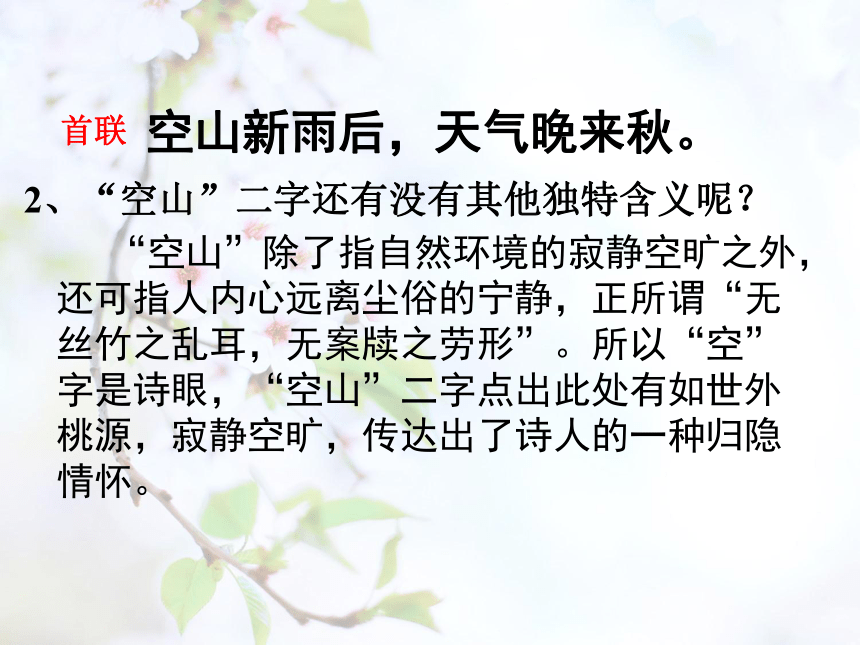

2、“空山”二字还有没有其他独特含义呢?

“空山”除了指自然环境的寂静空旷之外,还可指人内心远离尘俗的宁静,正所谓“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”。所以“空”字是诗眼,“空山”二字点出此处有如世外桃源,寂静空旷,传达出了诗人的一种归隐情怀。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

3、有关“空”字的补充介绍:

①佛教中的“空”:佛教认为“四大皆空,五蕴无我”。空,表示万法都由因缘和合而生起,没有固定的实在性,与缘起同义。

②《鹿柴》:空山不见人,但闻人语响。

《鸟鸣涧》:人闲桂花落,夜静春山空。

“空”字都是类似本诗的用法。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

4、诗人为何强调“新雨”呢?

是为了突出秋雨之后山野间的明丽与清新,

给人赏心悦目的感受。

5、此诗中的“秋”与一般古诗中的“秋”有

什么不同?

“自古逢秋悲寂寥”,古诗中的“秋”一般都与哀伤、凄惨相关,而本诗中的“秋”有一种清新明丽的宁静美。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

1、请找出颔联中的意象,并赏析意象的特点。

月

松

泉

石头

明月松间照,清泉石上流。

颔联

明净

清幽

清澈、欢快

光滑

2、运用自己的语言尽可能优美地再现画面,并概括意境特点。

皎洁的月光如水,静静地洒落在松林间,如露珠般晶莹。清澈的泉水柔柔地抚摸着溪底的石头,流水淙淙。

意境特点:明净清幽。

明月松间照,清泉石上流。

颔联

3、诗人用了怎样的写景技巧来展现意境呢?

技巧:

静:月、松

动:泉水。

色:月色皎洁、青松苍翠

听:泉水淙淙

明月松间照,清泉石上流。

颔联

动静结合

视听结合

3、 颈联按通常的说法应是“浣女归竹喧,渔舟

下莲动”,这里诗人为什么先说“竹喧”“莲

动”而后说“归浣女”“下渔舟”?

诗人先写“竹喧”“莲动”,是因为浣女隐

在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到

听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲

舟。这样写更写出了乡村景色的恬静,乡村生活

的淳朴。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

3、 “浣女、渔夫”,有什么特点?不妨小组讨

论一下。

浣女:

渔夫:

4、写景中为何还要写人?

清幽明丽的自然景色孕育出了纯真朴实的人们,景与人互为映衬。这也会让人不自觉地想象在山中那自由自在无牵绊的生活,巧妙了引入了尾联“王孙自可留”的观点。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

纯真、活泼

勤劳、朴实

5、 结合首联,探讨本联的写作特色。

以动衬静。

从全诗来看,本联的“喧”与“动”是为了

衬托出环境的清幽明丽。人的出现,是给美丽的

静态画面增添一种灵动、飞扬的色彩和情调。因

而这种静给人的感觉不是枯寂,而是恬静。

类似的诗句——蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

6、颔联和颈联所选取的意象是随机还是有独特含

义呢?

“松、竹、莲”这些意象既是山中景象的真

实描绘,也是作者有意外而为之。因为这三种意

象都是精神品质高洁的象征,正是诗人隐逸思想

的另一种表达。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

明月松间照,清泉石上流。

颔联

1、请联系典故,谈谈尾联表达的情感?

诗人此处是化用了“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”“王孙兮归来,山中兮不可久留”的诗句,并且是反用其意,“任凭时光流转,我要留下欣赏美景”,“自可留”满是潇洒与欣喜。

随意春芳歇,王孙自可留。

尾联

空山新雨后,

天气晚来秋。 明月松间照,

清泉石上流。 竹喧归浣女,

莲动下渔舟。 随意春芳歇,

王孙自可留。

交代游山的地点、时间、天气

山村自然美:明净清幽

静景:月、松、泉、石

山民生活美:淳厚朴实

动景:竹喧、浣女归、莲动、渔舟下

愿望:向往自然闲适的乡村生活。

山居秋暝

(暝:晚)

整首诗归纳

六、写作手法分析

请回忆整首诗的内容,说说诗人是怎样表达出自己的情感的?

诗人借景抒情,通过描绘出秋雨后,傍晚山中那清幽宜人的美景,表现了诗人迷恋自然山水的归隐情怀。

七、他人鉴赏评价

天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清洌,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经称赞两位贤隐士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁栖野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意挥洒,毫不着力。

“明月松间照,清泉石上流。”

七、他人鉴赏评价

竹林里传来了一阵阵的歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘们洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样一群无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写得很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写“竹喧”、“莲动”,因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”

诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

1.对课文中诗句的解说,不恰当的一项是【 】

A.题目中“山居”二字点明居住环境,“暝”

是傍晚的意思。

B.首句中 “空山” 写出山中树林繁茂,掩

盖了人们活动的痕迹,此处有如世外桃

源。

C.“竹喧”“莲动”两句是说浣女摇动竹枝,

竹枝发出沙沙声;晚风吹来,莲叶摇曳

多姿。

D.“随意”“王孙”两句是说春草任其凋枯,

如此秋景,“王孙”亦可自留。

C

八、课后练习

2. 对这首诗的赏析不恰当的一项是【 】

A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表

现出诗人的高洁情怀和对理想境界的追求。

B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋

暝”,创设出明净爽洁的环境。

C.中间两联摄取月、松、泉、石、竹、莲及

浣女、渔舟八种景物,组合成宁静淳美而清

新活泼的画面,诗中有画,寄寓诗人的高洁

情趣。

D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,

山中不可久留”句,诗人反用其意,以王孙

自比,流露出隐遁消沉情绪。

D

对比赏析《山居秋暝》和《江雪》的异同,可从写作手法、意象选取、思想情感等方面进行思考。

九、课后作业

是谁创作了这首耳熟能详的诗?

相 思

红豆生南国,

春来发几枝。

愿君多采撷,

此物最相思。

一、看图读诗猜诗人

王维

王维,字摩诘,开元九年进士,累官至尚书右丞,世称王右丞。

山水田园诗人,往往通过对田园山水的描绘,宣扬隐士生活。晚年闲居蓝田辋川别墅,崇禅,深研佛理,人称“诗佛”。

与孟浩然齐名, 称为“王孟”。苏轼曾赞王维诗,“诗中有画,画中有诗。” 著有《王右丞集》。

二、作者介绍

山居秋暝 王 维

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

三、齐读诗歌

重点字词解释:

1、暝:晚。

2、竹喧归浣女:竹林中声音喧哗,是妇女们洗完衣衫回家。浣;洗(衣)。

3、莲动下渔舟:莲叶摇动,小渔船顺流而下。

4、随意春芳歇,王孙自可留:任凭春天的花草凋落,秋景也很好,王孙咨客留居山中。

山居秋暝

王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

首联

颔联

空旷的山野一场秋雨刚下完,傍晚的天气显得格外凉爽。

皎洁的月光把松林照亮,清清的泉水在石上流淌。

四、理清诗意

随意春芳歇,王孙自可留。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

尾联

姑娘们洗衣归来,欢声笑语地从竹林里回家去,渔船顺流而下,水上莲叶便摇动起来。

春花春草,任凭它枯谢吧,我要留下享受这无比风光。

五、文本探讨

1、题目交代了哪些信息?

山居:隐居在山间。

秋:季节。

暝:傍晚。

山居秋暝:诗人秋天在山中看到的一幅美丽的傍晚秋景图。

题目交代了时间、地点、以及诗歌主要内容。

山居秋暝

1、从整首诗的内容来看,山中有浣女、渔舟,那诗人为什么首联即下笔说是“空山”呢?

山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”!又由于这里人迹罕至,一般人自然不知山中有人了。所以诗人起笔写空山是符合常理的。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

2、“空山”二字还有没有其他独特含义呢?

“空山”除了指自然环境的寂静空旷之外,还可指人内心远离尘俗的宁静,正所谓“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”。所以“空”字是诗眼,“空山”二字点出此处有如世外桃源,寂静空旷,传达出了诗人的一种归隐情怀。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

3、有关“空”字的补充介绍:

①佛教中的“空”:佛教认为“四大皆空,五蕴无我”。空,表示万法都由因缘和合而生起,没有固定的实在性,与缘起同义。

②《鹿柴》:空山不见人,但闻人语响。

《鸟鸣涧》:人闲桂花落,夜静春山空。

“空”字都是类似本诗的用法。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

4、诗人为何强调“新雨”呢?

是为了突出秋雨之后山野间的明丽与清新,

给人赏心悦目的感受。

5、此诗中的“秋”与一般古诗中的“秋”有

什么不同?

“自古逢秋悲寂寥”,古诗中的“秋”一般都与哀伤、凄惨相关,而本诗中的“秋”有一种清新明丽的宁静美。

空山新雨后,天气晚来秋。

首联

1、请找出颔联中的意象,并赏析意象的特点。

月

松

泉

石头

明月松间照,清泉石上流。

颔联

明净

清幽

清澈、欢快

光滑

2、运用自己的语言尽可能优美地再现画面,并概括意境特点。

皎洁的月光如水,静静地洒落在松林间,如露珠般晶莹。清澈的泉水柔柔地抚摸着溪底的石头,流水淙淙。

意境特点:明净清幽。

明月松间照,清泉石上流。

颔联

3、诗人用了怎样的写景技巧来展现意境呢?

技巧:

静:月、松

动:泉水。

色:月色皎洁、青松苍翠

听:泉水淙淙

明月松间照,清泉石上流。

颔联

动静结合

视听结合

3、 颈联按通常的说法应是“浣女归竹喧,渔舟

下莲动”,这里诗人为什么先说“竹喧”“莲

动”而后说“归浣女”“下渔舟”?

诗人先写“竹喧”“莲动”,是因为浣女隐

在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到

听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲

舟。这样写更写出了乡村景色的恬静,乡村生活

的淳朴。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

3、 “浣女、渔夫”,有什么特点?不妨小组讨

论一下。

浣女:

渔夫:

4、写景中为何还要写人?

清幽明丽的自然景色孕育出了纯真朴实的人们,景与人互为映衬。这也会让人不自觉地想象在山中那自由自在无牵绊的生活,巧妙了引入了尾联“王孙自可留”的观点。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

纯真、活泼

勤劳、朴实

5、 结合首联,探讨本联的写作特色。

以动衬静。

从全诗来看,本联的“喧”与“动”是为了

衬托出环境的清幽明丽。人的出现,是给美丽的

静态画面增添一种灵动、飞扬的色彩和情调。因

而这种静给人的感觉不是枯寂,而是恬静。

类似的诗句——蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

6、颔联和颈联所选取的意象是随机还是有独特含

义呢?

“松、竹、莲”这些意象既是山中景象的真

实描绘,也是作者有意外而为之。因为这三种意

象都是精神品质高洁的象征,正是诗人隐逸思想

的另一种表达。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

颈联

明月松间照,清泉石上流。

颔联

1、请联系典故,谈谈尾联表达的情感?

诗人此处是化用了“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”“王孙兮归来,山中兮不可久留”的诗句,并且是反用其意,“任凭时光流转,我要留下欣赏美景”,“自可留”满是潇洒与欣喜。

随意春芳歇,王孙自可留。

尾联

空山新雨后,

天气晚来秋。 明月松间照,

清泉石上流。 竹喧归浣女,

莲动下渔舟。 随意春芳歇,

王孙自可留。

交代游山的地点、时间、天气

山村自然美:明净清幽

静景:月、松、泉、石

山民生活美:淳厚朴实

动景:竹喧、浣女归、莲动、渔舟下

愿望:向往自然闲适的乡村生活。

山居秋暝

(暝:晚)

整首诗归纳

六、写作手法分析

请回忆整首诗的内容,说说诗人是怎样表达出自己的情感的?

诗人借景抒情,通过描绘出秋雨后,傍晚山中那清幽宜人的美景,表现了诗人迷恋自然山水的归隐情怀。

七、他人鉴赏评价

天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清洌,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经称赞两位贤隐士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁栖野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意挥洒,毫不着力。

“明月松间照,清泉石上流。”

七、他人鉴赏评价

竹林里传来了一阵阵的歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘们洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样一群无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写得很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写“竹喧”、“莲动”,因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”

诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

1.对课文中诗句的解说,不恰当的一项是【 】

A.题目中“山居”二字点明居住环境,“暝”

是傍晚的意思。

B.首句中 “空山” 写出山中树林繁茂,掩

盖了人们活动的痕迹,此处有如世外桃

源。

C.“竹喧”“莲动”两句是说浣女摇动竹枝,

竹枝发出沙沙声;晚风吹来,莲叶摇曳

多姿。

D.“随意”“王孙”两句是说春草任其凋枯,

如此秋景,“王孙”亦可自留。

C

八、课后练习

2. 对这首诗的赏析不恰当的一项是【 】

A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表

现出诗人的高洁情怀和对理想境界的追求。

B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋

暝”,创设出明净爽洁的环境。

C.中间两联摄取月、松、泉、石、竹、莲及

浣女、渔舟八种景物,组合成宁静淳美而清

新活泼的画面,诗中有画,寄寓诗人的高洁

情趣。

D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,

山中不可久留”句,诗人反用其意,以王孙

自比,流露出隐遁消沉情绪。

D

对比赏析《山居秋暝》和《江雪》的异同,可从写作手法、意象选取、思想情感等方面进行思考。

九、课后作业

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首