人教版高中历史必修一 第4课 明清君主专制的加强 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修一 第4课 明清君主专制的加强 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-18 14:49:47 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

1.原因

①吸取元朝丞相权势过重,以致皇权不稳的教训;

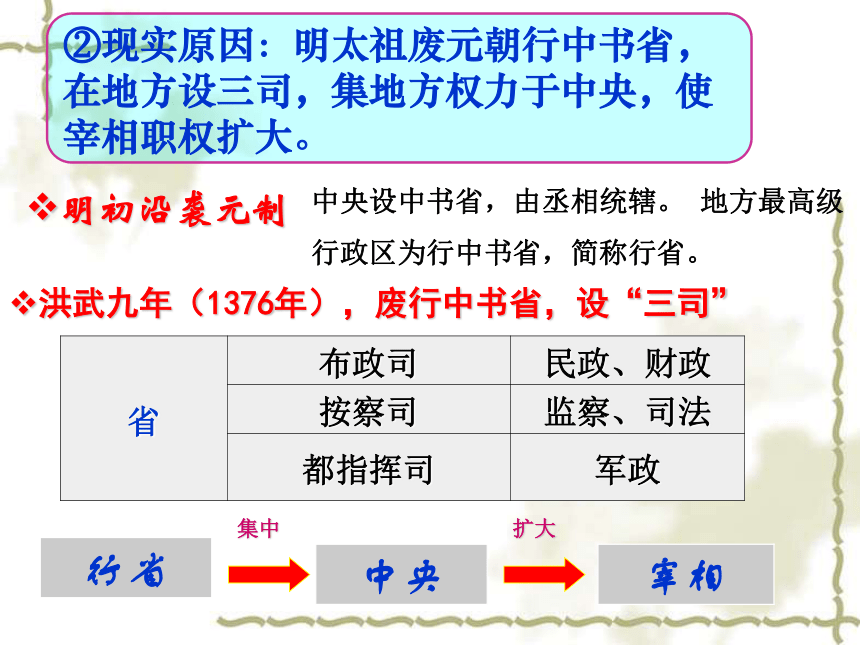

洪武九年(1376年),废行中书省,设“三司”

集中

扩大

中央设中书省,由丞相统辖。 地方最高级行政区为行中书省,简称行省。

明初沿袭元制

②现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

省 布政司 民政、财政

按察司 监察、司法

都指挥司 军政

中央

行省

宰相

③直接原因:丞相胡惟庸骄恣擅权;

胡惟庸…独相数岁,内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

── 《明史·胡惟庸传》

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

昔秦皇去封建、异三公,以天下诸国合为郡县,朝廷设上、次二相,出纳君命,总理百僚。当是时,设法制度,皆非先圣先贤之道,为此设相。之后,臣张君之威福,乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福而致是欤?抑君怠政而有此欤?

──朱元璋《明太祖集》

1.明太祖朱元璋为什么要废除宰相制度和中书省?

(一)宰相制度的废除

3.明太祖废宰相实质何在?

权分六部,直接对皇帝负责

加强君主专制

2.废除宰相制度,中央权力是怎样分配的?

一.明朝君主专制的强化

①吸取元朝丞相权势过重,以致皇权不稳的教训

②废行省,设三司,使统领中央各部的宰相职权扩大

③丞相胡惟庸骄恣擅权

④相权过大,威胁皇权

(直接原因)

(根本原因)

(历史原因)

(现实原因)

宰相制度的废除,改变了长期以来君主通过丞相管理国家的历史。此后君主既是国家元首又是政府首脑;同时也说明持续千年的君相之争的结果是君权兼并相权,君权取得了完全胜利。这样皇帝集皇权与相权于一身,君主专制进一步加强。

影响

①皇帝集皇权和相权于一身,君主专制进一步加强;

②为明代中后期宦官专权埋下了祸根;

明代自永乐帝后,宦官权势开始增强。皇帝为强化权力,而通过宦官在政治、经济、军事等方面进行控制。明代的特务机构,有部分是由宦官控制的;宦官还控制着一些经济部分;宦官通过充任监军等。王振、汪直、刘瑾、魏忠贤等都是权倾朝野的大宦官。

③皇帝政务繁多,负担加重。

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

——《春明梦余录》

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹拥被。

——朱元璋

材料:据统计,洪武十七年,朱元璋平均每日要处理奏章207件,411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“不可一日无辅臣”。

思考:

上述现象出现的原因是什么?为此明太祖又采取了什么办法呢?

“明朝那些事儿”之二:“劳模”朱元璋

一.明朝君主专制的强化

朕代天理物,日总万机,岂能一一周遍。

人主以一身统御天下,不可无辅臣。

——朱元璋

(二)内阁的出现

一.明朝君主专制的强化

设立殿阁大学士

仅备侍从顾问

兼协理奏章

设立内阁

参与机务

授予内阁票拟权

对奏章拟出处理意见

“部权尽归内阁”

内阁首辅权力膨胀

内阁首辅

时期 名称 职权

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

票拟就是秘书起草对公文的审批意见;

批红就是领导对审批意见的认可与否。

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

思考探究

人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。有不留数字者,虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。

——《皇明大政记》

内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,不是中央行政机构或决策机构。

宰相与阁臣还有很大的不同,宰相具有执行权,遇事都可奏而行之,甚至事毕之后方上奏明也是常有的事;而阁臣则只有遵从皇帝的旨意,拟出具体办法,待皇帝批准后方可颁行。

──陈茂同《中国历代选官制度》

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之异权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。

——钱穆《国史大纲》

明万历内阁首辅叶向高曾说:“我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。”

——《神宗实录》

职责都是辅助皇帝处理全国政务

宰相制度赋予

皇帝个人信任

决策权

侍从咨询为主,无决策权

制约皇权

君主专制强化的产物

结论:内阁首辅不同于宰相。是为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是决策机构,是皇权专制的产物,不能对皇权起制约作用

宰相制与内阁制比较

宰相制 内阁制

相 同

不同 权力来源

职权

对皇权作用

清朝在政治制度上是怎样强化君主专制的?

康熙

雍正

皇太极

康熙

二.清朝君主专制达到顶峰

①仿明制,设内阁、置六部;

②保留祖制——议政王大臣会议。

议政王大臣会议是清朝初年由满洲贵族组成的商讨和决定军国大事的最高权力机构。

国初定制,设议政王大臣数员,皆以满臣充之。凡军国重务不由内阁票发者,皆交议政大臣会议。 ……每五日集朝一次,协议国政,军国大事,均于此决之……军国机要,主之议政处……

──昭梿《啸亭杂录》

影响:议政王大臣会议权力凌驾于内阁六部之上,当时国家的议政和决策中心,皇权受到限制。

康熙十六年十月癸亥,谕大学士等曰:“朕不时观书写字,近侍内无博学善书者,以致讲论不能应对。今欲于翰林内选择二员,常侍左右,讲究文义。但伊等各供厥职,且住外城,不时宣召,难以即至。著于城内拨给闲房,停其升转,在内侍从数年之后,酌量优用。”

? ──《清圣祖实录》

设南书房,参与机要事务,起草谕旨。削弱了内阁和议政王大臣会议权力。

(雍正)八年(1730),上以西北用兵,命设军机房隆宗门内,以怡亲王允祥、(张)廷玉及大学士蒋廷锡领其事。嗣改称办理军机处。自是内阁权移于军机处,大学士必充军机大臣,始得预政事,日必召入对,承旨,平章政事,参与机密。

? ──《清史稿》

在宫内设军机处

①起因:为办理西北军务而设;

机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与其相见,无论宦待(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿。……军国大计,罔不总览,自雍、乾后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

②职能:跪受笔录,承旨传达;

③特点:机构简单、办事效率高、保密性强。

军机处有廷寄谕旨,凡机事虑漏泄不便发抄者,则军机大臣面承后撰拟进呈;发出即封入纸函,用办理军机处银印钤之,交兵部加封,发驿驰递。其迟速皆由军机司员判明于函外。曰马上飞递者,不过日行三百里;有紧急则另判日行里数,或四五百里,或六百里,并有六百里加快者……自有廷寄之例,始密且速矣。

──赵翼《檐曝杂记》

议政王大臣会议

皇帝

内 阁

南书房

军机处

皇权受限

④影响:提高了行政效率;

军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权进一步得到巩固;

标志着君主专制达到顶峰。

材料二:17-18世纪的中国和世界

材料一:统一是中国历史的主流,中国是世界上四大文明古国中唯一历史延绵不断的国家。

探究思考:明清君主专制的空前加强对中国

社会发展产生了什么影响?

国际政治发展趋势?

中国的状况:

专制制度被推向顶峰

1.从材料一,分析以君主制为核心的中央集权制度

对中国古代政治的积极影响?

2.材料二反映了哪两种不同的政治制度?同时期哪个

制度更先进?对社会发展的作用有何不同?

明清君主专制的强化对中国社会产生了什么影响?

有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。

皇权的极度膨胀,严重扼杀了社会的创造力,又成为阻碍社会进步的重要因素。

积极作用:

消极作用:

讨论探究

专制皇权与相权的博弈

秦朝

皇帝

三公九卿三权分立相互牵制

西汉

皇帝

隋唐

皇帝

北宋

皇帝

两府三司

元朝

皇帝

中书一省

中朝

外朝

三省六部

明朝

清朝

x(t)

Y(程度)

0

图1:中国封建社会专制主义发展的趋势

0

图2:中国封建社会发展趋势

Y(程度)

秦

明清

秦

明清

x(t)

1.原因

①吸取元朝丞相权势过重,以致皇权不稳的教训;

洪武九年(1376年),废行中书省,设“三司”

集中

扩大

中央设中书省,由丞相统辖。 地方最高级行政区为行中书省,简称行省。

明初沿袭元制

②现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

省 布政司 民政、财政

按察司 监察、司法

都指挥司 军政

中央

行省

宰相

③直接原因:丞相胡惟庸骄恣擅权;

胡惟庸…独相数岁,内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

── 《明史·胡惟庸传》

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

昔秦皇去封建、异三公,以天下诸国合为郡县,朝廷设上、次二相,出纳君命,总理百僚。当是时,设法制度,皆非先圣先贤之道,为此设相。之后,臣张君之威福,乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福而致是欤?抑君怠政而有此欤?

──朱元璋《明太祖集》

1.明太祖朱元璋为什么要废除宰相制度和中书省?

(一)宰相制度的废除

3.明太祖废宰相实质何在?

权分六部,直接对皇帝负责

加强君主专制

2.废除宰相制度,中央权力是怎样分配的?

一.明朝君主专制的强化

①吸取元朝丞相权势过重,以致皇权不稳的教训

②废行省,设三司,使统领中央各部的宰相职权扩大

③丞相胡惟庸骄恣擅权

④相权过大,威胁皇权

(直接原因)

(根本原因)

(历史原因)

(现实原因)

宰相制度的废除,改变了长期以来君主通过丞相管理国家的历史。此后君主既是国家元首又是政府首脑;同时也说明持续千年的君相之争的结果是君权兼并相权,君权取得了完全胜利。这样皇帝集皇权与相权于一身,君主专制进一步加强。

影响

①皇帝集皇权和相权于一身,君主专制进一步加强;

②为明代中后期宦官专权埋下了祸根;

明代自永乐帝后,宦官权势开始增强。皇帝为强化权力,而通过宦官在政治、经济、军事等方面进行控制。明代的特务机构,有部分是由宦官控制的;宦官还控制着一些经济部分;宦官通过充任监军等。王振、汪直、刘瑾、魏忠贤等都是权倾朝野的大宦官。

③皇帝政务繁多,负担加重。

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

——《春明梦余录》

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹拥被。

——朱元璋

材料:据统计,洪武十七年,朱元璋平均每日要处理奏章207件,411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“不可一日无辅臣”。

思考:

上述现象出现的原因是什么?为此明太祖又采取了什么办法呢?

“明朝那些事儿”之二:“劳模”朱元璋

一.明朝君主专制的强化

朕代天理物,日总万机,岂能一一周遍。

人主以一身统御天下,不可无辅臣。

——朱元璋

(二)内阁的出现

一.明朝君主专制的强化

设立殿阁大学士

仅备侍从顾问

兼协理奏章

设立内阁

参与机务

授予内阁票拟权

对奏章拟出处理意见

“部权尽归内阁”

内阁首辅权力膨胀

内阁首辅

时期 名称 职权

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

票拟就是秘书起草对公文的审批意见;

批红就是领导对审批意见的认可与否。

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

思考探究

人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。有不留数字者,虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。

——《皇明大政记》

内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,不是中央行政机构或决策机构。

宰相与阁臣还有很大的不同,宰相具有执行权,遇事都可奏而行之,甚至事毕之后方上奏明也是常有的事;而阁臣则只有遵从皇帝的旨意,拟出具体办法,待皇帝批准后方可颁行。

──陈茂同《中国历代选官制度》

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之异权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。

——钱穆《国史大纲》

明万历内阁首辅叶向高曾说:“我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。”

——《神宗实录》

职责都是辅助皇帝处理全国政务

宰相制度赋予

皇帝个人信任

决策权

侍从咨询为主,无决策权

制约皇权

君主专制强化的产物

结论:内阁首辅不同于宰相。是为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是决策机构,是皇权专制的产物,不能对皇权起制约作用

宰相制与内阁制比较

宰相制 内阁制

相 同

不同 权力来源

职权

对皇权作用

清朝在政治制度上是怎样强化君主专制的?

康熙

雍正

皇太极

康熙

二.清朝君主专制达到顶峰

①仿明制,设内阁、置六部;

②保留祖制——议政王大臣会议。

议政王大臣会议是清朝初年由满洲贵族组成的商讨和决定军国大事的最高权力机构。

国初定制,设议政王大臣数员,皆以满臣充之。凡军国重务不由内阁票发者,皆交议政大臣会议。 ……每五日集朝一次,协议国政,军国大事,均于此决之……军国机要,主之议政处……

──昭梿《啸亭杂录》

影响:议政王大臣会议权力凌驾于内阁六部之上,当时国家的议政和决策中心,皇权受到限制。

康熙十六年十月癸亥,谕大学士等曰:“朕不时观书写字,近侍内无博学善书者,以致讲论不能应对。今欲于翰林内选择二员,常侍左右,讲究文义。但伊等各供厥职,且住外城,不时宣召,难以即至。著于城内拨给闲房,停其升转,在内侍从数年之后,酌量优用。”

? ──《清圣祖实录》

设南书房,参与机要事务,起草谕旨。削弱了内阁和议政王大臣会议权力。

(雍正)八年(1730),上以西北用兵,命设军机房隆宗门内,以怡亲王允祥、(张)廷玉及大学士蒋廷锡领其事。嗣改称办理军机处。自是内阁权移于军机处,大学士必充军机大臣,始得预政事,日必召入对,承旨,平章政事,参与机密。

? ──《清史稿》

在宫内设军机处

①起因:为办理西北军务而设;

机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与其相见,无论宦待(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿。……军国大计,罔不总览,自雍、乾后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

②职能:跪受笔录,承旨传达;

③特点:机构简单、办事效率高、保密性强。

军机处有廷寄谕旨,凡机事虑漏泄不便发抄者,则军机大臣面承后撰拟进呈;发出即封入纸函,用办理军机处银印钤之,交兵部加封,发驿驰递。其迟速皆由军机司员判明于函外。曰马上飞递者,不过日行三百里;有紧急则另判日行里数,或四五百里,或六百里,并有六百里加快者……自有廷寄之例,始密且速矣。

──赵翼《檐曝杂记》

议政王大臣会议

皇帝

内 阁

南书房

军机处

皇权受限

④影响:提高了行政效率;

军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权进一步得到巩固;

标志着君主专制达到顶峰。

材料二:17-18世纪的中国和世界

材料一:统一是中国历史的主流,中国是世界上四大文明古国中唯一历史延绵不断的国家。

探究思考:明清君主专制的空前加强对中国

社会发展产生了什么影响?

国际政治发展趋势?

中国的状况:

专制制度被推向顶峰

1.从材料一,分析以君主制为核心的中央集权制度

对中国古代政治的积极影响?

2.材料二反映了哪两种不同的政治制度?同时期哪个

制度更先进?对社会发展的作用有何不同?

明清君主专制的强化对中国社会产生了什么影响?

有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。

皇权的极度膨胀,严重扼杀了社会的创造力,又成为阻碍社会进步的重要因素。

积极作用:

消极作用:

讨论探究

专制皇权与相权的博弈

秦朝

皇帝

三公九卿三权分立相互牵制

西汉

皇帝

隋唐

皇帝

北宋

皇帝

两府三司

元朝

皇帝

中书一省

中朝

外朝

三省六部

明朝

清朝

x(t)

Y(程度)

0

图1:中国封建社会专制主义发展的趋势

0

图2:中国封建社会发展趋势

Y(程度)

秦

明清

秦

明清

x(t)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局