人教版高中历史必修一 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修一 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-18 14:51:10 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

甲午中日战争和八国联军侵华

1、世界形势:

2、日本:

3、欧美列强:

4、清政府:

5、朝鲜:

爆发东学党农民起义

腐败无能

默许或支持日本侵略中国

第二工业革命完成,由自由资本主义进入垄断资本主义(帝国主义),列强加紧对外侵略扩张。

(根本原因)

(导火线)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(一)背景(原因)

明治维新后,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。侵华野心蓄谋已久。

大陆政策

日本

台湾

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

(二)经过

1894.9.15

平壤战役

1894.9.17

黄海海战

1894.8-1895.3

辽东战役

1895.1-2

威海卫战役

签订《马关条约》

不宣而战

弃城逃走

避战自保

临阵脱逃

全军覆没

一、甲午中日战争(1894-1895年)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

当时中国是大国,有四亿人口,军队95万,是正义的反侵略战争;

日本是小国,军队只有29万,后方遥远,供应不便,是非正义的侵略战争。

而且在战争中,爱国官兵奋勇杀敌,各地人民也纷纷组织团练协助清军作战,“同申义愤,愿做前驱”,“壮夫老幼,死战不降”。

可是最终清政府失败了。

材料一: “海军备款三千万,仅购数艘,而西太后即命提款,营构颐和园。问海军衙门所管何职,则颐和园之工程也。”

材料二:日军向驻守牙山的清军发动进攻后,李鸿章命告清军统帅:“日兵来牙窥探,可置之不理……切勿自我先挑衅” 。丰岛战役后,清军失利退至平壤。李鸿章仍命令:“先定守局,再图进取”。

材料三:黄海大战后,清军主力尚存。1895年,日军进犯北洋海军基地威海卫。丁汝昌主动请求歼敌,李鸿章下令:“如违令出战,虽胜亦罪”。

材料四:清军的枪炮大都购自英德美法等国,有的炮弹没有炸药,只有沙土,根本不能使用。军舰的炮弹虽然“实储火药,然配储不多,且药线铁管仅实煤灰,故弹中敌船而不能裂”。因此,北洋舰队在海战中吃亏很大。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

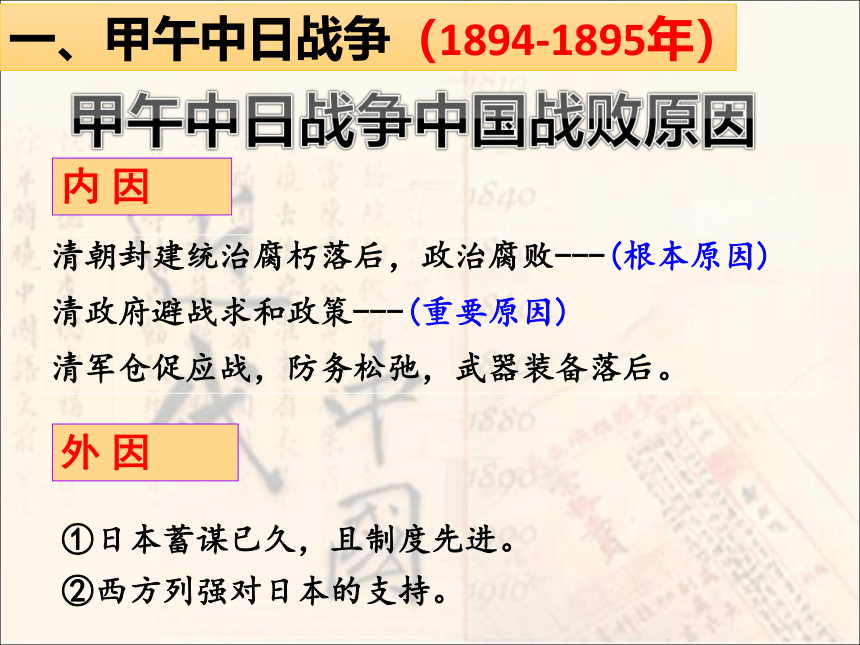

清朝封建统治腐朽落后,政治腐败---(根本原因)

清政府避战求和政策---(重要原因)

清军仓促应战,防务松弛,武器装备落后。

内 因

外 因

一、甲午中日战争(1894-1895年)

①日本蓄谋已久,且制度先进。

②西方列强对日本的支持。

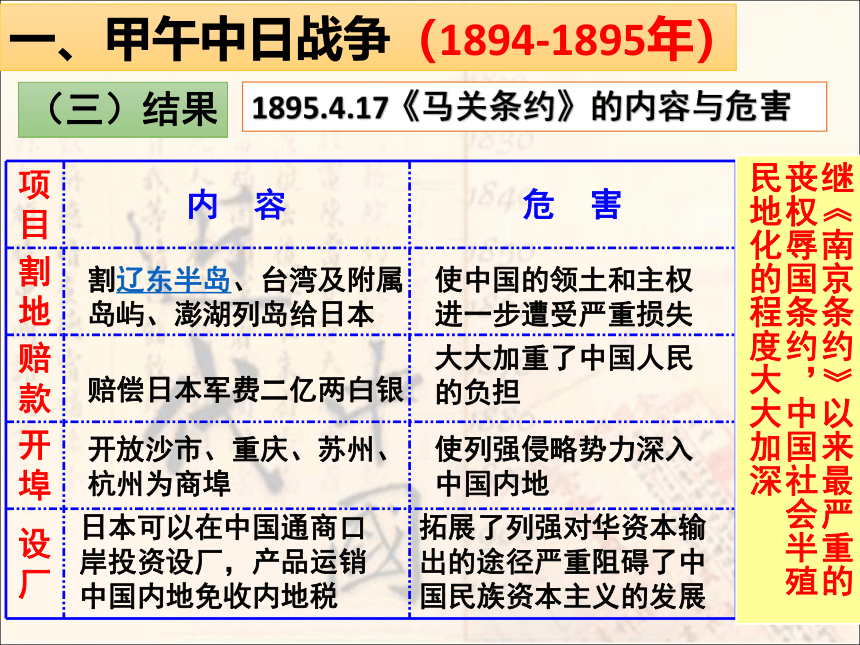

割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本

赔偿日本军费二亿两白银

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税

拓展了列强对华资本输出的途径严重阻碍了中国民族资本主义的发展

使列强侵略势力深入中国内地

大大加重了中国人民的负担

使中国的领土和主权进一步遭受严重损失

继《南京条约》以来最严重的丧权辱国条约,中国社会半殖民地化的程度大大加深

(三)结果

1895.4.17《马关条约》的内容与危害

一、甲午中日战争(1894-1895年)

项目 内 容 危 害

割地

赔款

开埠

设厂

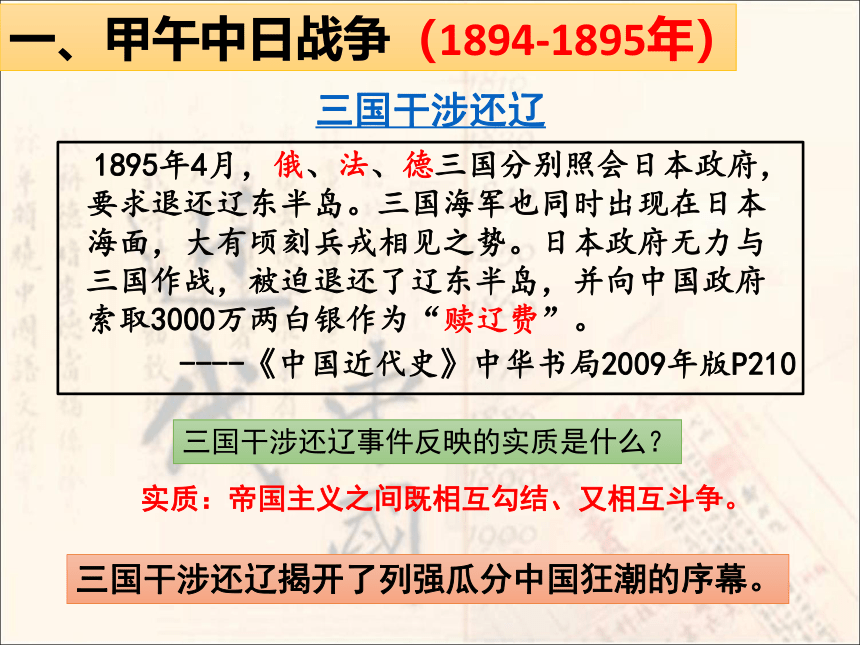

三国干涉还辽

1895年4月,俄、法、德三国分别照会日本政府,要求退还辽东半岛。三国海军也同时出现在日本海面,大有顷刻兵戎相见之势。日本政府无力与三国作战,被迫退还了辽东半岛,并向中国政府索取3000万两白银作为“赎辽费”。

----《中国近代史》中华书局2009年版P210

三国干涉还辽事件反映的实质是什么?

实质:帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

三国干涉还辽揭开了列强瓜分中国狂潮的序幕。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

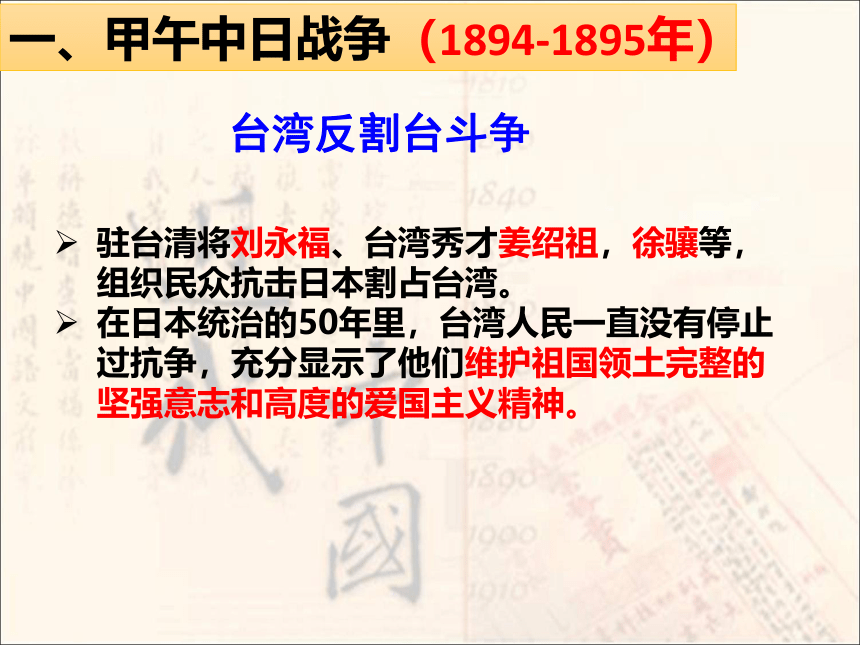

台湾反割台斗争

驻台清将刘永福、台湾秀才姜绍祖,徐骧等,组织民众抗击日本割占台湾。

在日本统治的50年里,台湾人民一直没有停止过抗争,充分显示了他们维护祖国领土完整的坚强意志和高度的爱国主义精神。

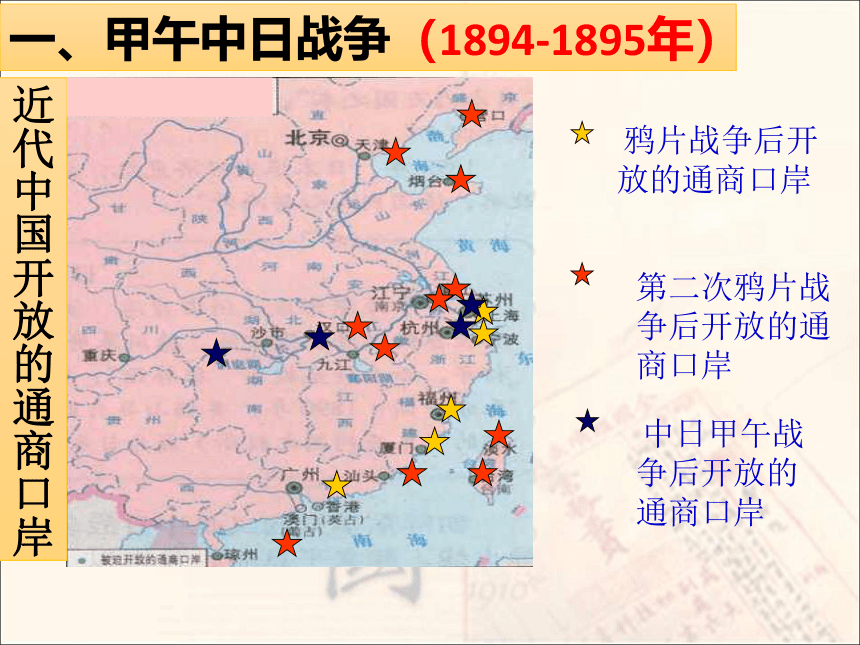

鸦片战争后开放的通商口岸

第二次鸦片战争后开放的通商口岸

中日甲午战争后开放的

通商口岸

近代中国开放的通商口岸

一、甲午中日战争(1894-1895年)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

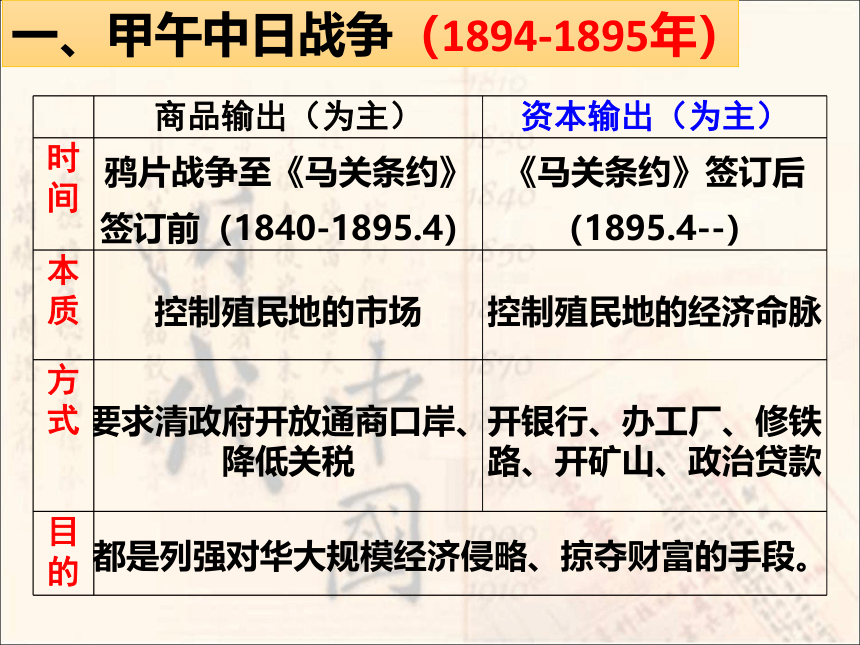

商品输出(为主) 资本输出(为主)

时间 鸦片战争至《马关条约》签订前(1840-1895.4) 《马关条约》签订后(1895.4--)

本质

控制殖民地的市场

控制殖民地的经济命脉

方式

要求清政府开放通商口岸、降低关税

开银行、办工厂、修铁路、开矿山、政治贷款

目的 都是列强对华大规模经济侵略、掠夺财富的手段。

日本倾尽国力打赢这场战争,而堂堂大清帝国却败的一塌糊涂,这场战争可以说是中日两国历史的分水岭。

这场战争对日本、中国、甚至远东格局各产生了什么影响呢?

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

1、对中国

(1)消极

A、领土主权大量丧失,半殖民地化程度大大加深。

B、民族资本主义发展受阻。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

C、清政府的腐朽与落后彻底暴露,列强掀起瓜分中国的狂潮。

民族危机加重,国际地位下降。

1895,三国干涉还辽,揭开狂潮序幕。

1897.11,德国强占胶州湾,正式掀起狂潮。

租借地:1897德国租胶州湾

1898俄国租旅顺大连、法国租广州湾、英国租新界和威海卫

势力范围:

德国-山东,俄国-长城以北和新疆,法国-广东广西云南,英国-长江流域、云南、广东,日本-福建。

俄国

德国

英国

法国

日本

回

列强纷纷在中国土地上划分势力范围,中国面临着亡国灭种的危机。

客观上刺激了中华民族的真正觉醒

(2)积极

促使中华民族新觉醒,救亡运动高涨。

客观上推动了中国的近代化。

①经济:小农经济进一步瓦解,民族资本主义初步发展;

②政治:民族资产阶级登上历史舞台,开始制度革新:

维新派发动维新变法,主张君主立宪制;

革命派主张民主共和;

实业派实业救国。

农民阶级掀起反帝爱国运动——义和团运动.

清政府:预备立宪、清末新政。

③思想:促进了新思想的传播(资产阶级思想)

④社会生活:城市生活方式发生变化。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

1、对中国

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

材料:

日本在甲午战争中花费:6097万日元。

日本在甲午战争中攫得赔款:35836万日元。

1894—1904年:日本公司总数从2844家增到8895

家,公司股本总额从24500万日元增至92100万日元。

2、对日本

①日本获得了巨大的政治经济利益;

②促进了经济的发展和国力的增强;

③日本成为亚洲强国,国际地位提高;

④刺激了日本的军国主义倾向。

3、对远东格局:

日本的崛起改变了远东地区英、俄对立和争霸的原有格局,列强在远东的角逐日趋激烈,预示着一个更加动荡不安的时代的到来。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

义和团运动(1898—1900)

材料1: “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。”

1、根本原因

甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深。

2、兴起

1898.10,鲁西北义和拳首领赵三多在山东冠县竖起“扶清灭洋”大旗,率众攻打当地教堂,把斗争矛头指向了帝国主义,揭开了义和团反帝爱国运动的序幕。

义和团运动(1898—1900)

3、口号

扶清灭洋

(1)“扶清” 容易让群众放松对清政府的警惕。

(没有认清清政府的阶级本质)

(2)“灭洋”仇视一切西方文明,盲目排外。

(没有区分外来侵略者和外来近代文明)

以农民为主体的反帝爱国运动。

4、性质

5、失败

原因

农民阶级的局限性。(主观)

中外反动势力联合绞杀。(客观)

6、意义

粉碎了列强瓜分中国的企图,加速了清王朝的灭亡。

列强为镇压义和团运动,巩固扩大侵华权益。

1、根本原因:

2、直接原因:

第二次工业革命推动下,列强为了进一步侵略和瓜分中国;

(二)时间、参加国

二、八国联军侵华(1900-1901年)

(一)原因

1900年夏,英、俄、德、 法、美、日、意、奥八国

二、八国联军侵华(1900-1901年)

(三)经过

1900.6八国联军在天津大沽口登陆

慈禧太后挟光绪仓皇出逃

侵略者坐在清宫皇帝的御座

内容

危害

完全沦为半殖民地半封建社会

加重人民的负担,税收受列强控制。

“国中之国”,成为列强侵华大本营;

腹地置于列强控制之下;

清政府成为帝国主义统治中国的工具;

堕落为“洋人的朝廷”。

通过外交途径加强对清政府的控制。

3、结果

①赔款4.5亿

赔

②设使馆界

设

③拆炮驻兵

拆

④惩办严禁

惩

⑤改设外务部

改

二、八国联军侵华(1900-1901年)

1901年,签订《辛丑条约》

二、八国联军侵华(1900-1901年)

嘿嘿,你们的地盘,我做主

《辛丑条约》的签订,标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

二、八国联军侵华(1900-1901年)

二、八国联军侵华(1900-1901年)

政治上:

军事上:

1、侵华方式

瓜分中国变为“以华治华”。

军事侵略变为武装控制。

2、西方列强始终不能灭亡中国的原因

中华民族英勇不屈的斗争精神

3、1840至1900年中国军民反抗外来侵略的斗争史实

1、鸦片战争前后:林则徐主持虎门销烟;镇江战役海龄殉国。

2、甲午中日战争中:爱国官兵的反抗:黄海大战中的邓世昌;

人民的反抗:台湾人民的反割台斗争

3、八国联军侵华战争中:义和团运动的英勇反抗。

中国半殖民地半封建社会形成的历程

鸦片战争 《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会。

第二次鸦片战争

《天津条约》《北京条约》

半殖民地化程度进一步加深.

甲午中日战争

《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深。

八国联军侵华战争

《辛丑条约》

完全沦为半殖民地半封建社会。

小结: 19C40S—20C初列强侵华的主要特点:

2、列强侵华实质

西方国家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程,是非正义的侵略战争。

1、侵华方式:

经济上:

甲午战前以商品输出为主,甲午战后以资本输出主

(两次工业革命的影响)

政治上:

二鸦后的以华治华变为甲午战后瓜分中国,再变为八国侵华后的以华治华;

军事上:

军事侵略变为武装控制。

3、近代西方列强侵华的影响

(1)对西方而言:

为西方资本主义的发展提供了原料产地、商品销售市场、资本输出场所。

影响了列强间的相互关系,各国在侵华过程中既勾结又相互争夺。

破坏性:

列强侵华给中华民族带来了灾难,破坏了领土完整和主权独立,阻碍了经济的发展,打断了中国正常的社会发展进程,是造成近代中国贫穷落后的根源。

客观上的建设性:

列强客观上传播了西方先进的制度、技术、思想文化,给中国旧制度、旧观念前所未有的冲击,促进了中国近代化进程(经济、政治、思想、生活)。

a、政治:封建专制制度受到冲击,君主专制最终瓦解;

b、经济:自然经济逐步瓦解,民族资本主义出现并缓慢发展;

c、思想文化:西方启蒙思想传入,儒家思想受到冲击;

d、社会生活:人们的衣、食、住、行开始与国际接轨。

(2)对中国而言:

列强侵华的影响表现为双重性——破坏性和建设性

3、近代西方列强侵华的影响

史学界有人认为“甲午中日战争是中国近代化的一个重要分水岭”,其主要依据是

A、甲午战后列强侵华进入了一个新阶段? ???

B、甲午中日战争宣告洋务运动破产,刺激维新变法运动兴起? ?

C、甲午战后,清政府放宽了对民间设厂的限制? ?

D、19世纪末,民族资本主义有了初步发展

巩固训练

甲午中日战争和八国联军侵华

1、世界形势:

2、日本:

3、欧美列强:

4、清政府:

5、朝鲜:

爆发东学党农民起义

腐败无能

默许或支持日本侵略中国

第二工业革命完成,由自由资本主义进入垄断资本主义(帝国主义),列强加紧对外侵略扩张。

(根本原因)

(导火线)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(一)背景(原因)

明治维新后,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。侵华野心蓄谋已久。

大陆政策

日本

台湾

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

(二)经过

1894.9.15

平壤战役

1894.9.17

黄海海战

1894.8-1895.3

辽东战役

1895.1-2

威海卫战役

签订《马关条约》

不宣而战

弃城逃走

避战自保

临阵脱逃

全军覆没

一、甲午中日战争(1894-1895年)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

当时中国是大国,有四亿人口,军队95万,是正义的反侵略战争;

日本是小国,军队只有29万,后方遥远,供应不便,是非正义的侵略战争。

而且在战争中,爱国官兵奋勇杀敌,各地人民也纷纷组织团练协助清军作战,“同申义愤,愿做前驱”,“壮夫老幼,死战不降”。

可是最终清政府失败了。

材料一: “海军备款三千万,仅购数艘,而西太后即命提款,营构颐和园。问海军衙门所管何职,则颐和园之工程也。”

材料二:日军向驻守牙山的清军发动进攻后,李鸿章命告清军统帅:“日兵来牙窥探,可置之不理……切勿自我先挑衅” 。丰岛战役后,清军失利退至平壤。李鸿章仍命令:“先定守局,再图进取”。

材料三:黄海大战后,清军主力尚存。1895年,日军进犯北洋海军基地威海卫。丁汝昌主动请求歼敌,李鸿章下令:“如违令出战,虽胜亦罪”。

材料四:清军的枪炮大都购自英德美法等国,有的炮弹没有炸药,只有沙土,根本不能使用。军舰的炮弹虽然“实储火药,然配储不多,且药线铁管仅实煤灰,故弹中敌船而不能裂”。因此,北洋舰队在海战中吃亏很大。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

清朝封建统治腐朽落后,政治腐败---(根本原因)

清政府避战求和政策---(重要原因)

清军仓促应战,防务松弛,武器装备落后。

内 因

外 因

一、甲午中日战争(1894-1895年)

①日本蓄谋已久,且制度先进。

②西方列强对日本的支持。

割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本

赔偿日本军费二亿两白银

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税

拓展了列强对华资本输出的途径严重阻碍了中国民族资本主义的发展

使列强侵略势力深入中国内地

大大加重了中国人民的负担

使中国的领土和主权进一步遭受严重损失

继《南京条约》以来最严重的丧权辱国条约,中国社会半殖民地化的程度大大加深

(三)结果

1895.4.17《马关条约》的内容与危害

一、甲午中日战争(1894-1895年)

项目 内 容 危 害

割地

赔款

开埠

设厂

三国干涉还辽

1895年4月,俄、法、德三国分别照会日本政府,要求退还辽东半岛。三国海军也同时出现在日本海面,大有顷刻兵戎相见之势。日本政府无力与三国作战,被迫退还了辽东半岛,并向中国政府索取3000万两白银作为“赎辽费”。

----《中国近代史》中华书局2009年版P210

三国干涉还辽事件反映的实质是什么?

实质:帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

三国干涉还辽揭开了列强瓜分中国狂潮的序幕。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

台湾反割台斗争

驻台清将刘永福、台湾秀才姜绍祖,徐骧等,组织民众抗击日本割占台湾。

在日本统治的50年里,台湾人民一直没有停止过抗争,充分显示了他们维护祖国领土完整的坚强意志和高度的爱国主义精神。

鸦片战争后开放的通商口岸

第二次鸦片战争后开放的通商口岸

中日甲午战争后开放的

通商口岸

近代中国开放的通商口岸

一、甲午中日战争(1894-1895年)

一、甲午中日战争(1894-1895年)

商品输出(为主) 资本输出(为主)

时间 鸦片战争至《马关条约》签订前(1840-1895.4) 《马关条约》签订后(1895.4--)

本质

控制殖民地的市场

控制殖民地的经济命脉

方式

要求清政府开放通商口岸、降低关税

开银行、办工厂、修铁路、开矿山、政治贷款

目的 都是列强对华大规模经济侵略、掠夺财富的手段。

日本倾尽国力打赢这场战争,而堂堂大清帝国却败的一塌糊涂,这场战争可以说是中日两国历史的分水岭。

这场战争对日本、中国、甚至远东格局各产生了什么影响呢?

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

1、对中国

(1)消极

A、领土主权大量丧失,半殖民地化程度大大加深。

B、民族资本主义发展受阻。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

C、清政府的腐朽与落后彻底暴露,列强掀起瓜分中国的狂潮。

民族危机加重,国际地位下降。

1895,三国干涉还辽,揭开狂潮序幕。

1897.11,德国强占胶州湾,正式掀起狂潮。

租借地:1897德国租胶州湾

1898俄国租旅顺大连、法国租广州湾、英国租新界和威海卫

势力范围:

德国-山东,俄国-长城以北和新疆,法国-广东广西云南,英国-长江流域、云南、广东,日本-福建。

俄国

德国

英国

法国

日本

回

列强纷纷在中国土地上划分势力范围,中国面临着亡国灭种的危机。

客观上刺激了中华民族的真正觉醒

(2)积极

促使中华民族新觉醒,救亡运动高涨。

客观上推动了中国的近代化。

①经济:小农经济进一步瓦解,民族资本主义初步发展;

②政治:民族资产阶级登上历史舞台,开始制度革新:

维新派发动维新变法,主张君主立宪制;

革命派主张民主共和;

实业派实业救国。

农民阶级掀起反帝爱国运动——义和团运动.

清政府:预备立宪、清末新政。

③思想:促进了新思想的传播(资产阶级思想)

④社会生活:城市生活方式发生变化。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

1、对中国

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

材料:

日本在甲午战争中花费:6097万日元。

日本在甲午战争中攫得赔款:35836万日元。

1894—1904年:日本公司总数从2844家增到8895

家,公司股本总额从24500万日元增至92100万日元。

2、对日本

①日本获得了巨大的政治经济利益;

②促进了经济的发展和国力的增强;

③日本成为亚洲强国,国际地位提高;

④刺激了日本的军国主义倾向。

3、对远东格局:

日本的崛起改变了远东地区英、俄对立和争霸的原有格局,列强在远东的角逐日趋激烈,预示着一个更加动荡不安的时代的到来。

一、甲午中日战争(1894-1895年)

(四)影响

义和团运动(1898—1900)

材料1: “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。”

1、根本原因

甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深。

2、兴起

1898.10,鲁西北义和拳首领赵三多在山东冠县竖起“扶清灭洋”大旗,率众攻打当地教堂,把斗争矛头指向了帝国主义,揭开了义和团反帝爱国运动的序幕。

义和团运动(1898—1900)

3、口号

扶清灭洋

(1)“扶清” 容易让群众放松对清政府的警惕。

(没有认清清政府的阶级本质)

(2)“灭洋”仇视一切西方文明,盲目排外。

(没有区分外来侵略者和外来近代文明)

以农民为主体的反帝爱国运动。

4、性质

5、失败

原因

农民阶级的局限性。(主观)

中外反动势力联合绞杀。(客观)

6、意义

粉碎了列强瓜分中国的企图,加速了清王朝的灭亡。

列强为镇压义和团运动,巩固扩大侵华权益。

1、根本原因:

2、直接原因:

第二次工业革命推动下,列强为了进一步侵略和瓜分中国;

(二)时间、参加国

二、八国联军侵华(1900-1901年)

(一)原因

1900年夏,英、俄、德、 法、美、日、意、奥八国

二、八国联军侵华(1900-1901年)

(三)经过

1900.6八国联军在天津大沽口登陆

慈禧太后挟光绪仓皇出逃

侵略者坐在清宫皇帝的御座

内容

危害

完全沦为半殖民地半封建社会

加重人民的负担,税收受列强控制。

“国中之国”,成为列强侵华大本营;

腹地置于列强控制之下;

清政府成为帝国主义统治中国的工具;

堕落为“洋人的朝廷”。

通过外交途径加强对清政府的控制。

3、结果

①赔款4.5亿

赔

②设使馆界

设

③拆炮驻兵

拆

④惩办严禁

惩

⑤改设外务部

改

二、八国联军侵华(1900-1901年)

1901年,签订《辛丑条约》

二、八国联军侵华(1900-1901年)

嘿嘿,你们的地盘,我做主

《辛丑条约》的签订,标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

二、八国联军侵华(1900-1901年)

二、八国联军侵华(1900-1901年)

政治上:

军事上:

1、侵华方式

瓜分中国变为“以华治华”。

军事侵略变为武装控制。

2、西方列强始终不能灭亡中国的原因

中华民族英勇不屈的斗争精神

3、1840至1900年中国军民反抗外来侵略的斗争史实

1、鸦片战争前后:林则徐主持虎门销烟;镇江战役海龄殉国。

2、甲午中日战争中:爱国官兵的反抗:黄海大战中的邓世昌;

人民的反抗:台湾人民的反割台斗争

3、八国联军侵华战争中:义和团运动的英勇反抗。

中国半殖民地半封建社会形成的历程

鸦片战争 《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会。

第二次鸦片战争

《天津条约》《北京条约》

半殖民地化程度进一步加深.

甲午中日战争

《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深。

八国联军侵华战争

《辛丑条约》

完全沦为半殖民地半封建社会。

小结: 19C40S—20C初列强侵华的主要特点:

2、列强侵华实质

西方国家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程,是非正义的侵略战争。

1、侵华方式:

经济上:

甲午战前以商品输出为主,甲午战后以资本输出主

(两次工业革命的影响)

政治上:

二鸦后的以华治华变为甲午战后瓜分中国,再变为八国侵华后的以华治华;

军事上:

军事侵略变为武装控制。

3、近代西方列强侵华的影响

(1)对西方而言:

为西方资本主义的发展提供了原料产地、商品销售市场、资本输出场所。

影响了列强间的相互关系,各国在侵华过程中既勾结又相互争夺。

破坏性:

列强侵华给中华民族带来了灾难,破坏了领土完整和主权独立,阻碍了经济的发展,打断了中国正常的社会发展进程,是造成近代中国贫穷落后的根源。

客观上的建设性:

列强客观上传播了西方先进的制度、技术、思想文化,给中国旧制度、旧观念前所未有的冲击,促进了中国近代化进程(经济、政治、思想、生活)。

a、政治:封建专制制度受到冲击,君主专制最终瓦解;

b、经济:自然经济逐步瓦解,民族资本主义出现并缓慢发展;

c、思想文化:西方启蒙思想传入,儒家思想受到冲击;

d、社会生活:人们的衣、食、住、行开始与国际接轨。

(2)对中国而言:

列强侵华的影响表现为双重性——破坏性和建设性

3、近代西方列强侵华的影响

史学界有人认为“甲午中日战争是中国近代化的一个重要分水岭”,其主要依据是

A、甲午战后列强侵华进入了一个新阶段? ???

B、甲午中日战争宣告洋务运动破产,刺激维新变法运动兴起? ?

C、甲午战后,清政府放宽了对民间设厂的限制? ?

D、19世纪末,民族资本主义有了初步发展

巩固训练

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局