苏科版八年级物理下册 第七章 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 苏科版八年级物理下册 第七章 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 270.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-05-19 18:39:02 | ||

图片预览

文档简介

第七章 单元测试卷

一、单选题

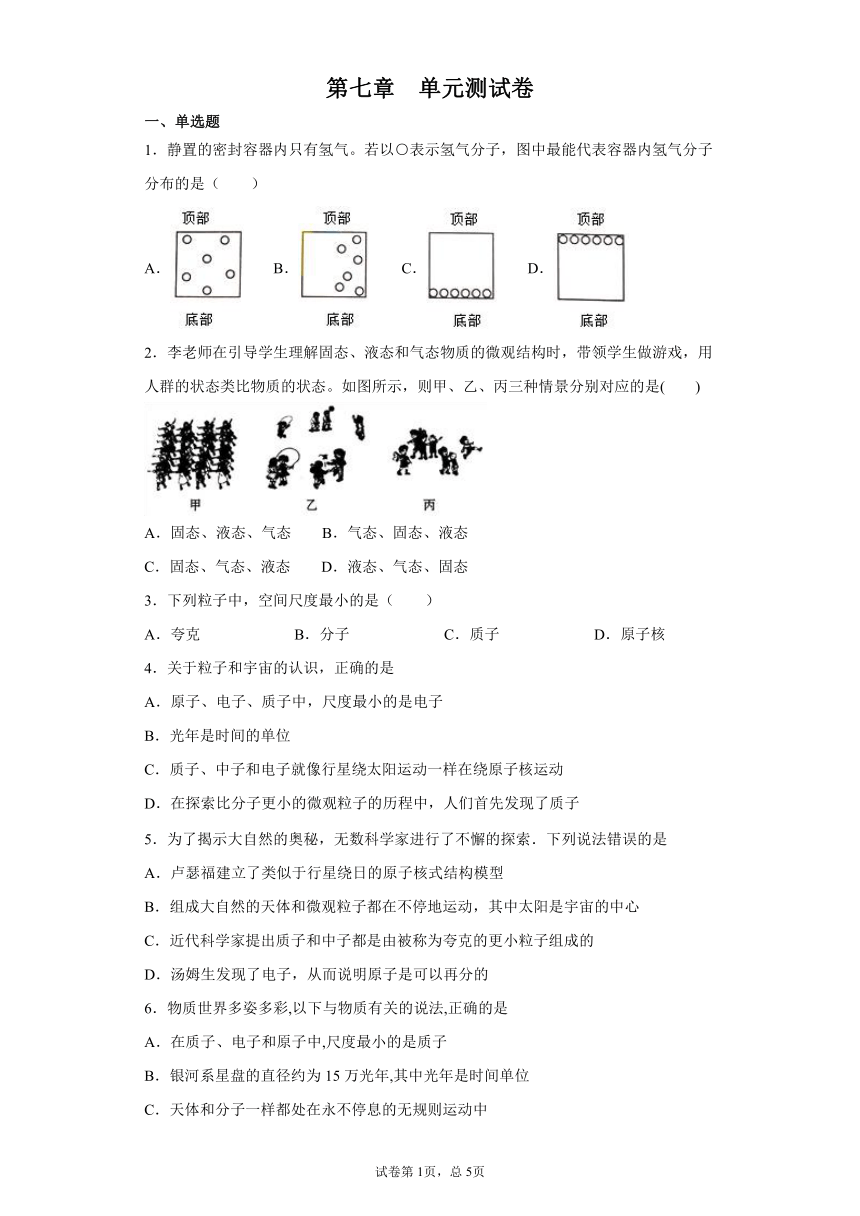

1.静置的密封容器内只有氢气。若以○表示氢气分子,图中最能代表容器内氢气分子分布的是( )

A. B. C. D.

2.李老师在引导学生理解固态、液态和气态物质的微观结构时,带领学生做游戏,用人群的状态类比物质的状态。如图所示,则甲、乙、丙三种情景分别对应的是( )

A.固态、液态、气态 B.气态、固态、液态

C.固态、气态、液态 D.液态、气态、固态

3.下列粒子中,空间尺度最小的是( )

A.夸克 B.分子 C.质子 D.原子核

4.关于粒子和宇宙的认识,正确的是

A.原子、电子、质子中,尺度最小的是电子

B.光年是时间的单位

C.质子、中子和电子就像行星绕太阳运动一样在绕原子核运动

D.在探索比分子更小的微观粒子的历程中,人们首先发现了质子

5.为了揭示大自然的奥秘,无数科学家进行了不懈的探索.下列说法错误的是

A.卢瑟福建立了类似于行星绕日的原子核式结构模型

B.组成大自然的天体和微观粒子都在不停地运动,其中太阳是宇宙的中心

C.近代科学家提出质子和中子都是由被称为夸克的更小粒子组成的

D.汤姆生发现了电子,从而说明原子是可以再分的

6.物质世界多姿多彩,以下与物质有关的说法,正确的是

A.在质子、电子和原子中,尺度最小的是质子

B.银河系星盘的直径约为15万光年,其中光年是时间单位

C.天体和分子一样都处在永不停息的无规则运动中

D.原子结构与太阳系结构相似

7.下列现象中,与静电无关的是

A.在一些地毯的纺织过程中,往往会在地毯里夹杂一些不锈钢的钢丝

B.运送汽油的油罐车上常有一条铁链拖在地上

C.输电线的芯线用铝制成,外皮用塑料制成

D.冬天,晚上脱毛衣时会看到火花、听到响声

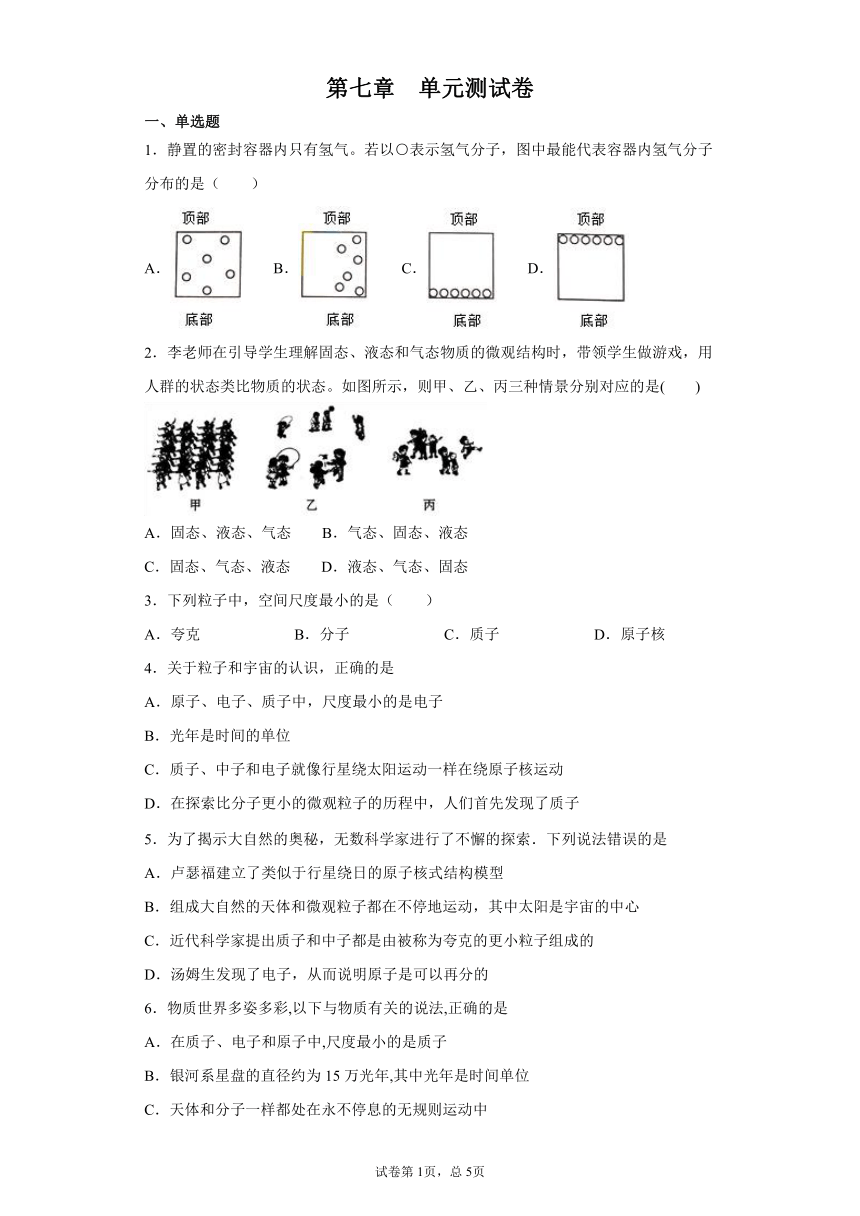

8.自从汤姆逊发现了电子,人们开始研究原子内部结构。科学家提出了许多原子结构的模型,在二十世纪上半叶,最为大家接受的原子结构与图中哪个图形最相似( )

A.

B.

C.

D.

9.下列各种粒子,不带电的是( )

A.原子核 B.质子 C.中子 D.电子

10.小明对正在抽烟的爸爸说:“吸烟不但危害你的健康,我和妈妈也在被动吸烟。”小明这样认为的科学依据是

A.分子很小 B.分子间有作用力

C.分子间有空隙 D.分子在不停地运动

二、填空题

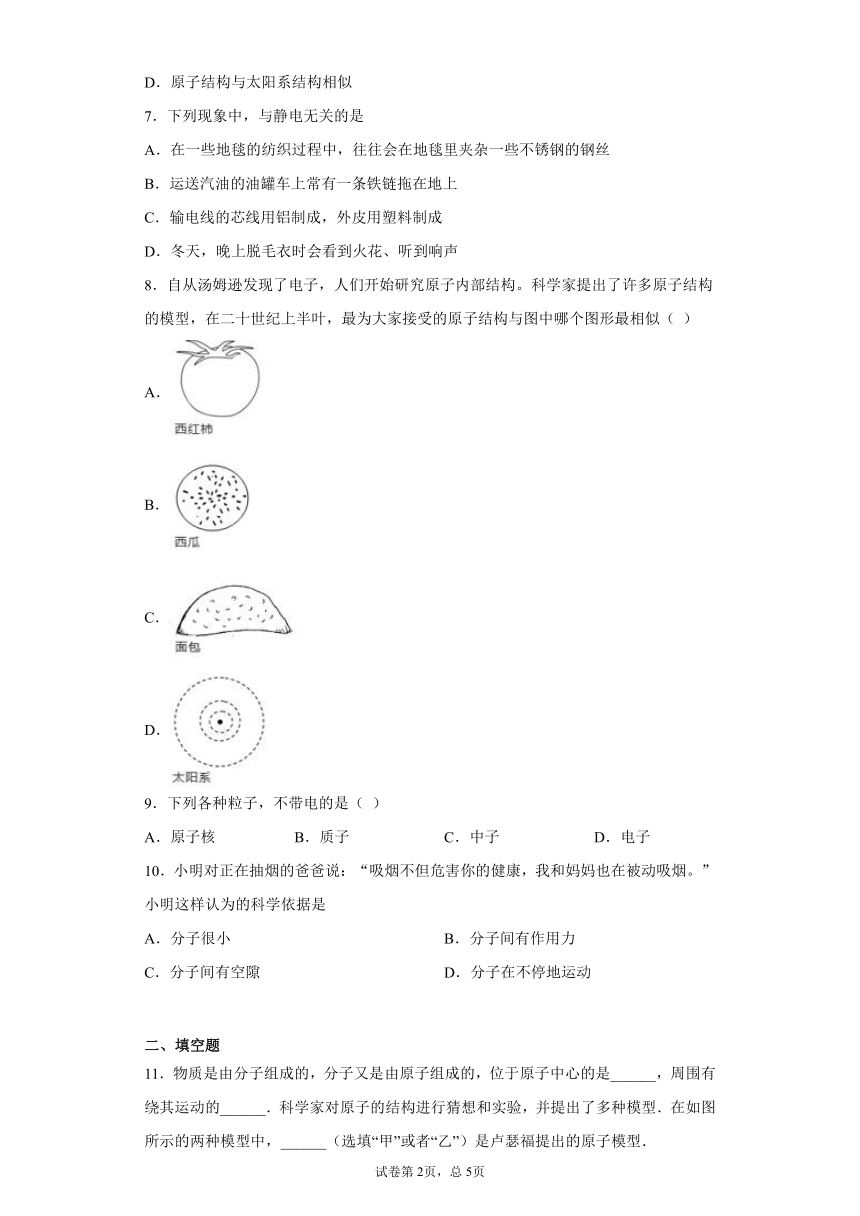

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,位于原子中心的是______,周围有绕其运动的______.科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型.在如图所示的两种模型中,______(选填“甲”或者“乙”)是卢瑟福提出的原子模型.

12.“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”,这是南宋诗人陆游《村民书喜》中的两句诗.对于前一句,从物理角度可以理解为:花朵分泌的芳香油分子?________加快,说明当时周边的气温突然?________.这是物理学的一种?________现象.

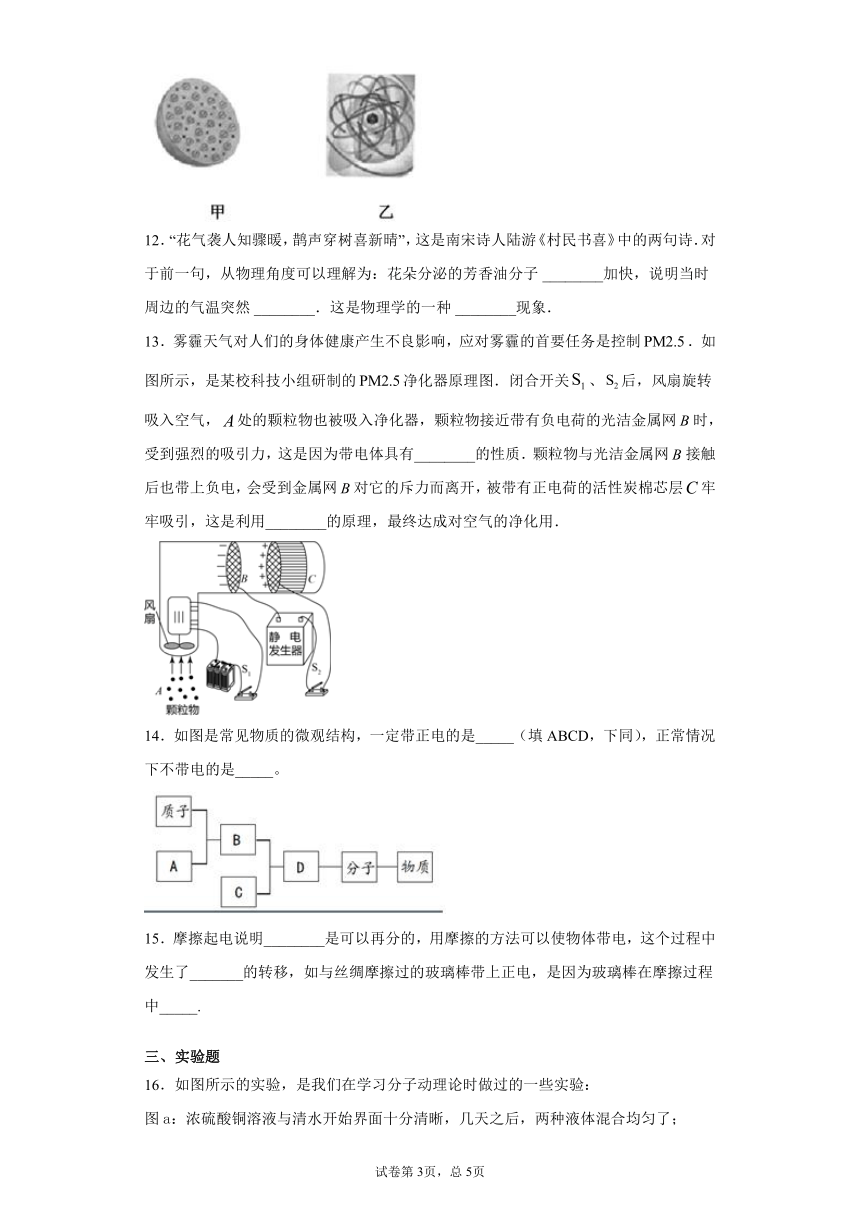

13.雾霾天气对人们的身体健康产生不良影响,应对雾霾的首要任务是控制.如图所示,是某校科技小组研制的净化器原理图.闭合开关、后,风扇旋转吸入空气,处的颗粒物也被吸入净化器,颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网时,受到强烈的吸引力,这是因为带电体具有________的性质.颗粒物与光洁金属网接触后也带上负电,会受到金属网对它的斥力而离开,被带有正电荷的活性炭棉芯层牢牢吸引,这是利用________的原理,最终达成对空气的净化用.

14.如图是常见物质的微观结构,一定带正电的是_____(填ABCD,下同),正常情况下不带电的是_____。

15.摩擦起电说明________是可以再分的,用摩擦的方法可以使物体带电,这个过程中发生了_______的转移,如与丝绸摩擦过的玻璃棒带上正电,是因为玻璃棒在摩擦过程中_____.

三、实验题

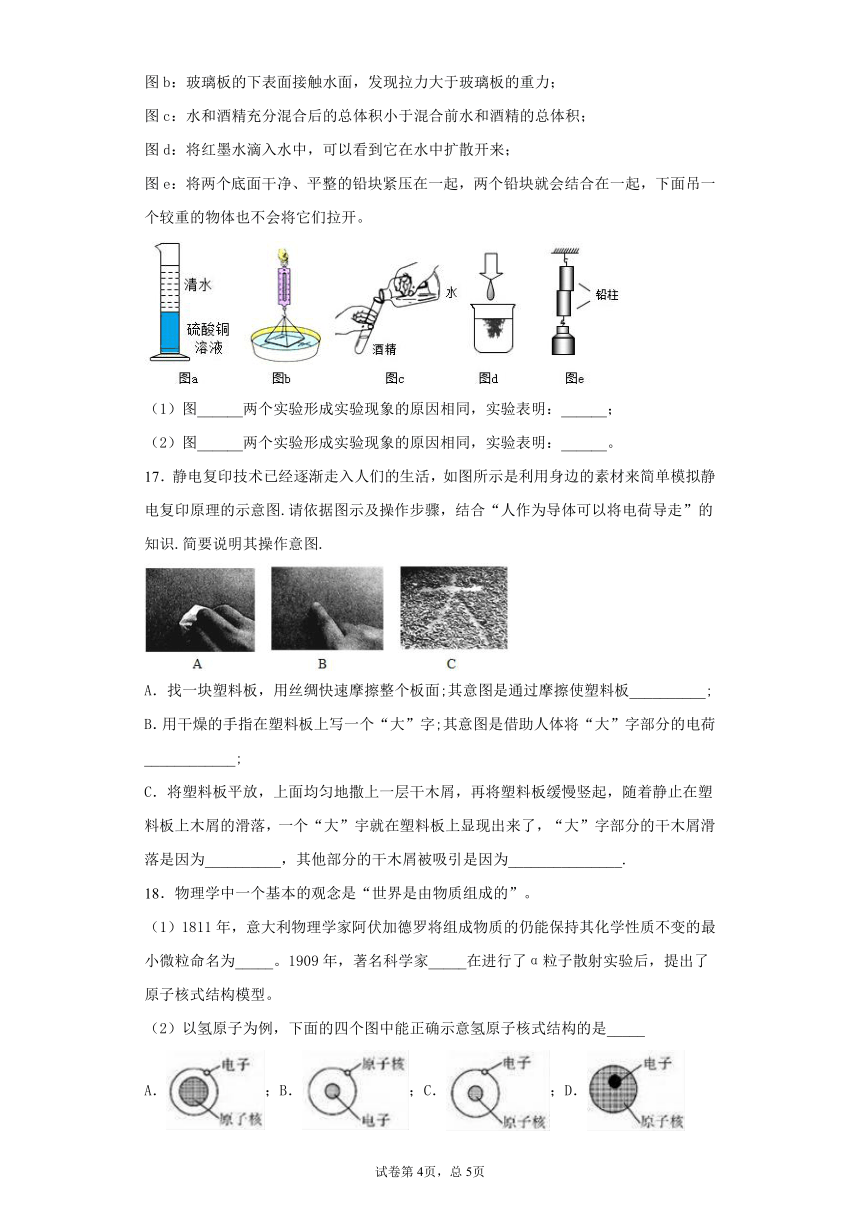

16.如图所示的实验,是我们在学习分子动理论时做过的一些实验:

图a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了;

图b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力大于玻璃板的重力;

图c:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积;

图d:将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来;

图e:将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开。

(1)图______两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:______;

(2)图______两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:______。

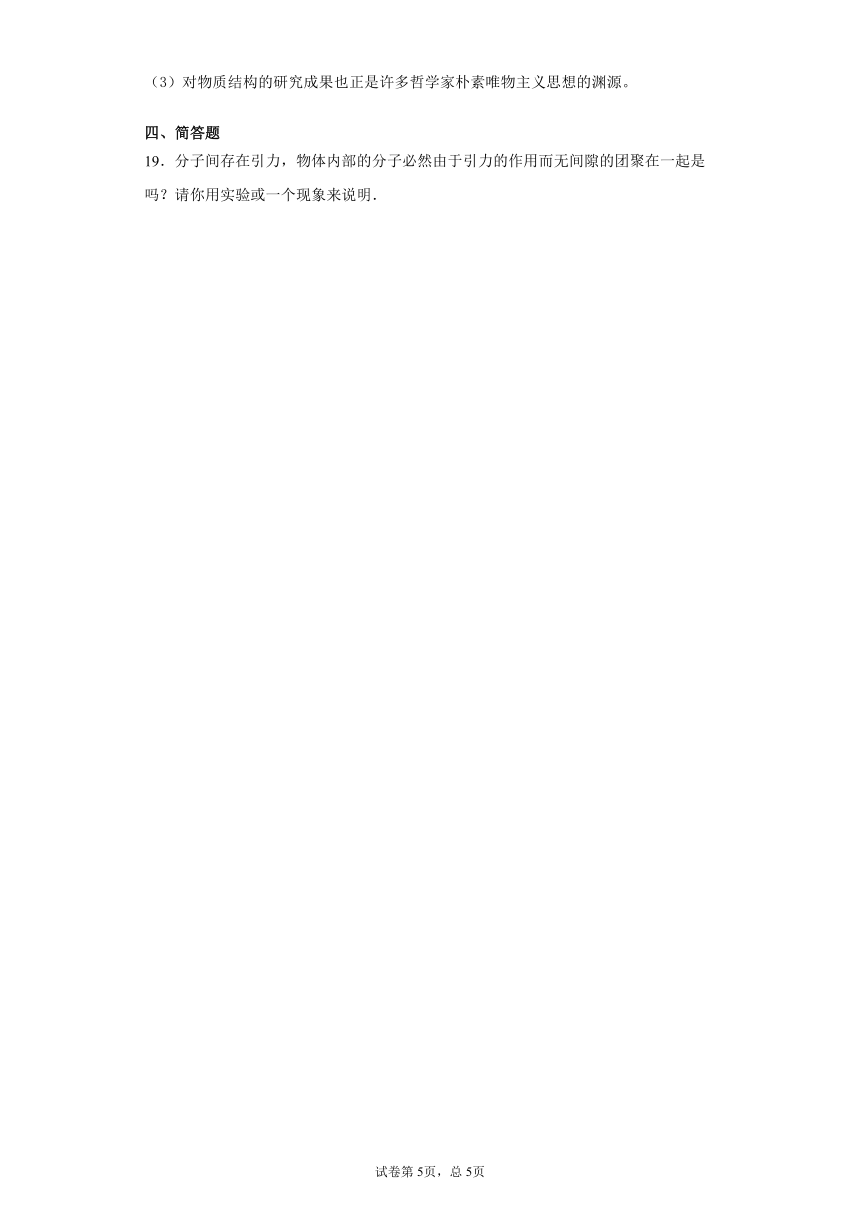

17.静电复印技术已经逐渐走入人们的生活,如图所示是利用身边的素材来简单模拟静电复印原理的示意图.请依据图示及操作步骤,结合“人作为导体可以将电荷导走”的知识.简要说明其操作意图.

A.找一块塑料板,用丝绸快速摩擦整个板面;其意图是通过摩擦使塑料板__________;

B.用干燥的手指在塑料板上写一个“大”字;其意图是借助人体将“大”字部分的电荷____________;

C.将塑料板平放,上面均匀地撒上一层干木屑,再将塑料板缓慢竖起,随着静止在塑料板上木屑的滑落,一个“大”宇就在塑料板上显现出来了,“大”字部分的干木屑滑落是因为__________,其他部分的干木屑被吸引是因为_______________.

18.物理学中一个基本的观念是“世界是由物质组成的”。

(1)1811年,意大利物理学家阿伏加德罗将组成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒命名为_____。1909年,著名科学家_____在进行了α粒子散射实验后,提出了原子核式结构模型。

(2)以氢原子为例,下面的四个图中能正确示意氢原子核式结构的是_____

A.;B.;C.;D.

(3)对物质结构的研究成果也正是许多哲学家朴素唯物主义思想的渊源。

四、简答题

19.分子间存在引力,物体内部的分子必然由于引力的作用而无间隙的团聚在一起是吗?请你用实验或一个现象来说明.

参考答案

1.A

【解析】静置的密封容器内只有氢气, 气体没有一定的体积,具有弥漫性所以氢气分子会均匀的分布在容器当中,故答案A正确。

2.C

【解析】物体在气态时间隔最大,分子自由运动,充满整个容器或自由的向空间扩散,体积也最大,乙符合;在液态时间隔较大,分子无序排列,在一定体积内较自由运动,体积也较大,丙符合。在固态时间隔较小,分子有序排列,分子都在固定的位置上振动,体积也较小,甲符合。故选C

点睛:构成物质的微观粒子之间有一定的间隔,在气态时间隔最大,在液态时间隔较大,在固态时间隔较小.可以根据微观粒子的特征方面进行分析、考虑,从而得出正确的结论。

3.A

【解析】

【详解】

物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,所以原子比原子核大;原子核是由质子和中子组成的,所以原子核比质子大;而夸克则是比中子更小的微粒,在这几种微粒中夸克是最小的。 故A正确,BCD错误。

4.A

【解析】

【详解】

A、原子由原子核与核外电子组成,原子核由质子与中子组成,其中电子的尺度要小于质子,即原子、电子、质子中,尺度最小的是电子。故A正确;

B、光年表示光在一年中通过的距离,所以是长度的单位。故B错误;

C、质子和中子组成原子核,电子就像行星绕太阳运动一样在绕原子核运动。故C错误;

D、在探索比分子更小的微观粒子的历程中人们首先发现了电子。故D错误。

5.B

【解析】

【详解】

汤姆逊发现了电子,从而说明原子是可以再分的;在此基础上,卢瑟福建立了原子的核式结构模型;后来又发现原子核可以再分为质子和中子,而质子和中子由夸克组成;

A.卢瑟福最早提出了原子结构的行星模型,即原子的核式结构;说法正确。

B.太阳是太阳系的中心,太阳系只是银河系中的一部分,而整个宇宙中有无数个类似银河系的星系,所以太阳不是宇宙的中心;故B说法错误,符合题意。

C.近代科学家提出质子和中子都是由被称为夸克的更小粒子组成的;说法正确。

D.汤姆生发现了电子(比原子小的带负电微粒),从而揭示了原子是可以再分的;说法正确。

6.D

【解析】

【详解】

A.原子由原子核和核外电子组成,原子核包括质子和中子两部分,电子质量非常小,所以原子尺度最大,质子次之,电子最小,故A错误;

B.光年,就是光在一年内传播的距离,是长度单位,1光年=3×108m/s×3600s×24×365=9.4608×1015 m=9.4608×1012 km.故B错误;

C.宇宙中任何物质都在永不停息地运动,运动是绝对的,而静止则是相对的,但宇宙天体的运动符合牛顿的万有引力定律,其运动是有规律的,而分子是永不停息的无规则运动,故C错误;

D.原子结构类似于太阳系的结构,中心为原子核,核外为绕核转动的电子,故D正确。

7.C

【解析】

【详解】

A、毛织地毯里夹杂一些不锈钢的钢丝,可以用来导走由于摩擦而使毛织地毯所带的电荷,与静电现象有关,故A不符合题意;

B、油罐车在运送石油的过程中,石油与油罐相互摩擦,摩擦起电,如果产生的静电荷不及时导走,容易产生电火花,引起火灾;所以在油罐车的下面挂一个铁链,目的是导走石油与油罐摩擦产生的静电荷,故该现象与静电现象有关,故B不符合题意;

C、输电线的芯线用铝制成,外皮用塑料制成,是因为铝是导体、塑料是绝缘体,可用来输送电流和防止人体触电,与静电现象无关,故C符合题意;

D、晚上脱毛衣与身体摩擦,摩擦起电,产生了静电,静电荷之间放电,产生电火花,与静电现象有关,故D不符合题意。

故选C。

8.D

【解析】

【详解】

最为大家接受的原子结构是卢瑟福原子核式结构模型。该模型认为:原子结构与太阳系的结构相类似。原子由原子核和核外电子组成,原子核处于原子的中心,就像太阳系中的太阳;核外电子绕核高速运转,就像太阳系中绕太阳运动的行星。故D符合题意为答案。

9.C

【解析】

【详解】

A.原子核带正电荷,故A不符合题意;

B.质子带正电荷,故B不符合题意;

C.中子不带电,故C符合题意;

D.电子带负电荷,故D不符合题意。

10.D

【解析】

由于分子在不停地运动,吸烟时,烟味会很快充满整个房间,是扩散现象,所以在屋内的人都会被动吸烟。故D符合题意。

故选D。

11.原子核 电子 乙

【解析】

【详解】

组成物质的原子由位于原子中心的原子核和绕核运动的电子组成,原子核由质子和中子组成,质子带正电,电子带负电;卢瑟福把原子结构定义为核式结构,由图可知乙模型是原子的核式结构模型,是由卢瑟福提出的。

12.无规则运动 升高 扩散

【解析】

【详解】

[1][2][3]春晴天暖,气温升高,花朵分泌的芳香油分子在空中做无规则运动的速度加快,分子的扩散加快,从而使人可以闻到浓浓的花香.

13.吸引轻小物体 异种电荷相互明吸引

【解析】

解答:当颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网B时会被快速吸引过来,这是因为带电体具有吸引轻小物体的性质;当颗粒物快速通过光洁金属网B后,会带上负电荷,然后被带有正电荷的活性炭棉芯层C牢牢吸引,这是因为异种电荷相互吸引。

故答案为:(1). 吸引轻小物体 (2). 异种电荷相互吸引

14.B A、D

【解析】

【详解】

从右向左看,物质由分子组成,分子由原子组成;原子由原子核和电子组成;原子核由质子和中子组成。其中质子带正电,中子不带电,电子带负电。在正常状况下,一个原子的质子与电子数量相同,正负电平衡,所以对外表现出不带电的现象。故图中一定带正电的是B,正常情况下不带电的是A、D。

15.原子 电子 失去电子

【解析】

摩擦起电实质是电子的转移,说明原子是可分的.当不同的物体相互摩擦时,得到电子的物体带负电,而推动电子的物体,带正电;

如与丝绸摩擦过的玻璃棒带上正电.是因为玻璃棒在摩擦过程中推动了电子,而显示带正电,丝绸会得到电子带负电。

点睛;摩擦起电的实质,两个物体互相摩擦时,因为不同物体的原子核束缚核外电子的本领不同,所以其中必定有一个物体失去一些电子,另一个物体得到的电子,得到电子的带负电,失去电子的带正电。

16.(1)ad 分子在永不停息的做无规则运动 (2) be 分子间存在引力

【解析】

(1)图a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了,说明分子在永不停息地做无规则运动;图d:将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来,说明分子在永不停息地做无规则运动;(2)图b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力大于玻璃板的重力,说明分子之间总存在相互作用的引力;图c:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积,说明分子之间有间隔;图e:将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开,说明分子之间总存在相互作用的引力。故b和e两图说明分子间存在着相互作用的引力。

17.带电 导走 重力作用 带电体能吸引轻小物体

【解析】

【详解】

A、两种材料相互摩擦时,由于束缚电子的能力强弱不同,总会有一种失去电子,另一中材料得到电子,即摩擦起电,所以用丝绸快速摩擦整个板面,其意图是通过摩擦使塑料板带电;

B、由于人作为导体可以将电荷导走,所以当用干燥的手指在塑料板上写一个“大”字,此时写字的地方电荷被导走,不再带电;

C、将塑料板平放,上面均匀地撒上一层干木屑,再将塑料板缓慢竖起,由于写字的地方不再带电,木屑在重力的作用下脱落;

而其余部分仍带电,由于带电体有吸引轻小物体的性质,所以其他部分的干木屑被吸引不会掉落,故能显示出一个“大”宇。

18.分子 卢瑟福 C

【解析】

(1)1811年,意大利物理学家阿伏加德罗将组成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒命名为分子,即分子是保持化学性质的最小微粒;

1909年,著名科学家卢瑟福在进行了粒子散射实验后,发现了原子核,提出了原子核式结构模型。

(2)原子的核式结构为:原子核占据原子的绝大部分质量,位于原子的中心,电子在原子核的四周调整绕原子核旋转,此结构与太阳的结构类似,故C图正确。

点睛:重点是原子的核式结构特点,因为原子核的质量大,所以居于中心,电子质量很小所以绕原子核旋转。

19.分子不会由于引力的作用而无间隙的团聚在一起。物体难被压缩、扩散现象可以说明这一点。

【解析】

【分析】

(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈。

(2)构成物体的分子之间存在相互作用的引力和斥力,当分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力。

【详解】

分子间同时存在相互作用的引力和斥力,分子也是不停地做无规则运动,当分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力;

如压缩气体时,会受到气体抵抗的力,且压缩越厉害,抵抗的力越大,说明分子间斥力越大;

扩散现象是分子运动的结果,且能够说明分子间有间隙;

这两个现象都可以说明:分子不会由于引力的作用而无间隙的团聚在一起。

试卷第1页,总3页

试卷第3页,总5页

一、单选题

1.静置的密封容器内只有氢气。若以○表示氢气分子,图中最能代表容器内氢气分子分布的是( )

A. B. C. D.

2.李老师在引导学生理解固态、液态和气态物质的微观结构时,带领学生做游戏,用人群的状态类比物质的状态。如图所示,则甲、乙、丙三种情景分别对应的是( )

A.固态、液态、气态 B.气态、固态、液态

C.固态、气态、液态 D.液态、气态、固态

3.下列粒子中,空间尺度最小的是( )

A.夸克 B.分子 C.质子 D.原子核

4.关于粒子和宇宙的认识,正确的是

A.原子、电子、质子中,尺度最小的是电子

B.光年是时间的单位

C.质子、中子和电子就像行星绕太阳运动一样在绕原子核运动

D.在探索比分子更小的微观粒子的历程中,人们首先发现了质子

5.为了揭示大自然的奥秘,无数科学家进行了不懈的探索.下列说法错误的是

A.卢瑟福建立了类似于行星绕日的原子核式结构模型

B.组成大自然的天体和微观粒子都在不停地运动,其中太阳是宇宙的中心

C.近代科学家提出质子和中子都是由被称为夸克的更小粒子组成的

D.汤姆生发现了电子,从而说明原子是可以再分的

6.物质世界多姿多彩,以下与物质有关的说法,正确的是

A.在质子、电子和原子中,尺度最小的是质子

B.银河系星盘的直径约为15万光年,其中光年是时间单位

C.天体和分子一样都处在永不停息的无规则运动中

D.原子结构与太阳系结构相似

7.下列现象中,与静电无关的是

A.在一些地毯的纺织过程中,往往会在地毯里夹杂一些不锈钢的钢丝

B.运送汽油的油罐车上常有一条铁链拖在地上

C.输电线的芯线用铝制成,外皮用塑料制成

D.冬天,晚上脱毛衣时会看到火花、听到响声

8.自从汤姆逊发现了电子,人们开始研究原子内部结构。科学家提出了许多原子结构的模型,在二十世纪上半叶,最为大家接受的原子结构与图中哪个图形最相似( )

A.

B.

C.

D.

9.下列各种粒子,不带电的是( )

A.原子核 B.质子 C.中子 D.电子

10.小明对正在抽烟的爸爸说:“吸烟不但危害你的健康,我和妈妈也在被动吸烟。”小明这样认为的科学依据是

A.分子很小 B.分子间有作用力

C.分子间有空隙 D.分子在不停地运动

二、填空题

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,位于原子中心的是______,周围有绕其运动的______.科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型.在如图所示的两种模型中,______(选填“甲”或者“乙”)是卢瑟福提出的原子模型.

12.“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”,这是南宋诗人陆游《村民书喜》中的两句诗.对于前一句,从物理角度可以理解为:花朵分泌的芳香油分子?________加快,说明当时周边的气温突然?________.这是物理学的一种?________现象.

13.雾霾天气对人们的身体健康产生不良影响,应对雾霾的首要任务是控制.如图所示,是某校科技小组研制的净化器原理图.闭合开关、后,风扇旋转吸入空气,处的颗粒物也被吸入净化器,颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网时,受到强烈的吸引力,这是因为带电体具有________的性质.颗粒物与光洁金属网接触后也带上负电,会受到金属网对它的斥力而离开,被带有正电荷的活性炭棉芯层牢牢吸引,这是利用________的原理,最终达成对空气的净化用.

14.如图是常见物质的微观结构,一定带正电的是_____(填ABCD,下同),正常情况下不带电的是_____。

15.摩擦起电说明________是可以再分的,用摩擦的方法可以使物体带电,这个过程中发生了_______的转移,如与丝绸摩擦过的玻璃棒带上正电,是因为玻璃棒在摩擦过程中_____.

三、实验题

16.如图所示的实验,是我们在学习分子动理论时做过的一些实验:

图a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了;

图b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力大于玻璃板的重力;

图c:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积;

图d:将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来;

图e:将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开。

(1)图______两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:______;

(2)图______两个实验形成实验现象的原因相同,实验表明:______。

17.静电复印技术已经逐渐走入人们的生活,如图所示是利用身边的素材来简单模拟静电复印原理的示意图.请依据图示及操作步骤,结合“人作为导体可以将电荷导走”的知识.简要说明其操作意图.

A.找一块塑料板,用丝绸快速摩擦整个板面;其意图是通过摩擦使塑料板__________;

B.用干燥的手指在塑料板上写一个“大”字;其意图是借助人体将“大”字部分的电荷____________;

C.将塑料板平放,上面均匀地撒上一层干木屑,再将塑料板缓慢竖起,随着静止在塑料板上木屑的滑落,一个“大”宇就在塑料板上显现出来了,“大”字部分的干木屑滑落是因为__________,其他部分的干木屑被吸引是因为_______________.

18.物理学中一个基本的观念是“世界是由物质组成的”。

(1)1811年,意大利物理学家阿伏加德罗将组成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒命名为_____。1909年,著名科学家_____在进行了α粒子散射实验后,提出了原子核式结构模型。

(2)以氢原子为例,下面的四个图中能正确示意氢原子核式结构的是_____

A.;B.;C.;D.

(3)对物质结构的研究成果也正是许多哲学家朴素唯物主义思想的渊源。

四、简答题

19.分子间存在引力,物体内部的分子必然由于引力的作用而无间隙的团聚在一起是吗?请你用实验或一个现象来说明.

参考答案

1.A

【解析】静置的密封容器内只有氢气, 气体没有一定的体积,具有弥漫性所以氢气分子会均匀的分布在容器当中,故答案A正确。

2.C

【解析】物体在气态时间隔最大,分子自由运动,充满整个容器或自由的向空间扩散,体积也最大,乙符合;在液态时间隔较大,分子无序排列,在一定体积内较自由运动,体积也较大,丙符合。在固态时间隔较小,分子有序排列,分子都在固定的位置上振动,体积也较小,甲符合。故选C

点睛:构成物质的微观粒子之间有一定的间隔,在气态时间隔最大,在液态时间隔较大,在固态时间隔较小.可以根据微观粒子的特征方面进行分析、考虑,从而得出正确的结论。

3.A

【解析】

【详解】

物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,所以原子比原子核大;原子核是由质子和中子组成的,所以原子核比质子大;而夸克则是比中子更小的微粒,在这几种微粒中夸克是最小的。 故A正确,BCD错误。

4.A

【解析】

【详解】

A、原子由原子核与核外电子组成,原子核由质子与中子组成,其中电子的尺度要小于质子,即原子、电子、质子中,尺度最小的是电子。故A正确;

B、光年表示光在一年中通过的距离,所以是长度的单位。故B错误;

C、质子和中子组成原子核,电子就像行星绕太阳运动一样在绕原子核运动。故C错误;

D、在探索比分子更小的微观粒子的历程中人们首先发现了电子。故D错误。

5.B

【解析】

【详解】

汤姆逊发现了电子,从而说明原子是可以再分的;在此基础上,卢瑟福建立了原子的核式结构模型;后来又发现原子核可以再分为质子和中子,而质子和中子由夸克组成;

A.卢瑟福最早提出了原子结构的行星模型,即原子的核式结构;说法正确。

B.太阳是太阳系的中心,太阳系只是银河系中的一部分,而整个宇宙中有无数个类似银河系的星系,所以太阳不是宇宙的中心;故B说法错误,符合题意。

C.近代科学家提出质子和中子都是由被称为夸克的更小粒子组成的;说法正确。

D.汤姆生发现了电子(比原子小的带负电微粒),从而揭示了原子是可以再分的;说法正确。

6.D

【解析】

【详解】

A.原子由原子核和核外电子组成,原子核包括质子和中子两部分,电子质量非常小,所以原子尺度最大,质子次之,电子最小,故A错误;

B.光年,就是光在一年内传播的距离,是长度单位,1光年=3×108m/s×3600s×24×365=9.4608×1015 m=9.4608×1012 km.故B错误;

C.宇宙中任何物质都在永不停息地运动,运动是绝对的,而静止则是相对的,但宇宙天体的运动符合牛顿的万有引力定律,其运动是有规律的,而分子是永不停息的无规则运动,故C错误;

D.原子结构类似于太阳系的结构,中心为原子核,核外为绕核转动的电子,故D正确。

7.C

【解析】

【详解】

A、毛织地毯里夹杂一些不锈钢的钢丝,可以用来导走由于摩擦而使毛织地毯所带的电荷,与静电现象有关,故A不符合题意;

B、油罐车在运送石油的过程中,石油与油罐相互摩擦,摩擦起电,如果产生的静电荷不及时导走,容易产生电火花,引起火灾;所以在油罐车的下面挂一个铁链,目的是导走石油与油罐摩擦产生的静电荷,故该现象与静电现象有关,故B不符合题意;

C、输电线的芯线用铝制成,外皮用塑料制成,是因为铝是导体、塑料是绝缘体,可用来输送电流和防止人体触电,与静电现象无关,故C符合题意;

D、晚上脱毛衣与身体摩擦,摩擦起电,产生了静电,静电荷之间放电,产生电火花,与静电现象有关,故D不符合题意。

故选C。

8.D

【解析】

【详解】

最为大家接受的原子结构是卢瑟福原子核式结构模型。该模型认为:原子结构与太阳系的结构相类似。原子由原子核和核外电子组成,原子核处于原子的中心,就像太阳系中的太阳;核外电子绕核高速运转,就像太阳系中绕太阳运动的行星。故D符合题意为答案。

9.C

【解析】

【详解】

A.原子核带正电荷,故A不符合题意;

B.质子带正电荷,故B不符合题意;

C.中子不带电,故C符合题意;

D.电子带负电荷,故D不符合题意。

10.D

【解析】

由于分子在不停地运动,吸烟时,烟味会很快充满整个房间,是扩散现象,所以在屋内的人都会被动吸烟。故D符合题意。

故选D。

11.原子核 电子 乙

【解析】

【详解】

组成物质的原子由位于原子中心的原子核和绕核运动的电子组成,原子核由质子和中子组成,质子带正电,电子带负电;卢瑟福把原子结构定义为核式结构,由图可知乙模型是原子的核式结构模型,是由卢瑟福提出的。

12.无规则运动 升高 扩散

【解析】

【详解】

[1][2][3]春晴天暖,气温升高,花朵分泌的芳香油分子在空中做无规则运动的速度加快,分子的扩散加快,从而使人可以闻到浓浓的花香.

13.吸引轻小物体 异种电荷相互明吸引

【解析】

解答:当颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网B时会被快速吸引过来,这是因为带电体具有吸引轻小物体的性质;当颗粒物快速通过光洁金属网B后,会带上负电荷,然后被带有正电荷的活性炭棉芯层C牢牢吸引,这是因为异种电荷相互吸引。

故答案为:(1). 吸引轻小物体 (2). 异种电荷相互吸引

14.B A、D

【解析】

【详解】

从右向左看,物质由分子组成,分子由原子组成;原子由原子核和电子组成;原子核由质子和中子组成。其中质子带正电,中子不带电,电子带负电。在正常状况下,一个原子的质子与电子数量相同,正负电平衡,所以对外表现出不带电的现象。故图中一定带正电的是B,正常情况下不带电的是A、D。

15.原子 电子 失去电子

【解析】

摩擦起电实质是电子的转移,说明原子是可分的.当不同的物体相互摩擦时,得到电子的物体带负电,而推动电子的物体,带正电;

如与丝绸摩擦过的玻璃棒带上正电.是因为玻璃棒在摩擦过程中推动了电子,而显示带正电,丝绸会得到电子带负电。

点睛;摩擦起电的实质,两个物体互相摩擦时,因为不同物体的原子核束缚核外电子的本领不同,所以其中必定有一个物体失去一些电子,另一个物体得到的电子,得到电子的带负电,失去电子的带正电。

16.(1)ad 分子在永不停息的做无规则运动 (2) be 分子间存在引力

【解析】

(1)图a:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了,说明分子在永不停息地做无规则运动;图d:将红墨水滴入水中,可以看到它在水中扩散开来,说明分子在永不停息地做无规则运动;(2)图b:玻璃板的下表面接触水面,发现拉力大于玻璃板的重力,说明分子之间总存在相互作用的引力;图c:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积,说明分子之间有间隔;图e:将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起,两个铅块就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开,说明分子之间总存在相互作用的引力。故b和e两图说明分子间存在着相互作用的引力。

17.带电 导走 重力作用 带电体能吸引轻小物体

【解析】

【详解】

A、两种材料相互摩擦时,由于束缚电子的能力强弱不同,总会有一种失去电子,另一中材料得到电子,即摩擦起电,所以用丝绸快速摩擦整个板面,其意图是通过摩擦使塑料板带电;

B、由于人作为导体可以将电荷导走,所以当用干燥的手指在塑料板上写一个“大”字,此时写字的地方电荷被导走,不再带电;

C、将塑料板平放,上面均匀地撒上一层干木屑,再将塑料板缓慢竖起,由于写字的地方不再带电,木屑在重力的作用下脱落;

而其余部分仍带电,由于带电体有吸引轻小物体的性质,所以其他部分的干木屑被吸引不会掉落,故能显示出一个“大”宇。

18.分子 卢瑟福 C

【解析】

(1)1811年,意大利物理学家阿伏加德罗将组成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒命名为分子,即分子是保持化学性质的最小微粒;

1909年,著名科学家卢瑟福在进行了粒子散射实验后,发现了原子核,提出了原子核式结构模型。

(2)原子的核式结构为:原子核占据原子的绝大部分质量,位于原子的中心,电子在原子核的四周调整绕原子核旋转,此结构与太阳的结构类似,故C图正确。

点睛:重点是原子的核式结构特点,因为原子核的质量大,所以居于中心,电子质量很小所以绕原子核旋转。

19.分子不会由于引力的作用而无间隙的团聚在一起。物体难被压缩、扩散现象可以说明这一点。

【解析】

【分析】

(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈。

(2)构成物体的分子之间存在相互作用的引力和斥力,当分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力。

【详解】

分子间同时存在相互作用的引力和斥力,分子也是不停地做无规则运动,当分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力;

如压缩气体时,会受到气体抵抗的力,且压缩越厉害,抵抗的力越大,说明分子间斥力越大;

扩散现象是分子运动的结果,且能够说明分子间有间隙;

这两个现象都可以说明:分子不会由于引力的作用而无间隙的团聚在一起。

试卷第1页,总3页

试卷第3页,总5页