人教版高中语文必修二:第10课 《游褒禅山记》 课件(30张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二:第10课 《游褒禅山记》 课件(30张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-18 23:28:10 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

游褒禅山记

王安石

【导学目标】

1.积累文言词语。

2.概括文章的内容。

1.给下列加点的字注音。

褒禅 庐冢 仆道 音谬 窈然 既往不咎 匪夷所思 吉人天相 胜道

1.给下列加点的字注音。

褒禅bāochán 庐冢zhǒng 仆道pū 音谬miù 窈然yǎo 既往不咎jiù 匪夷所思yí

吉人天相xiàng 胜道shēng

2.在括号内写出下列句中的通假字。

长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父

“父”通“甫”。

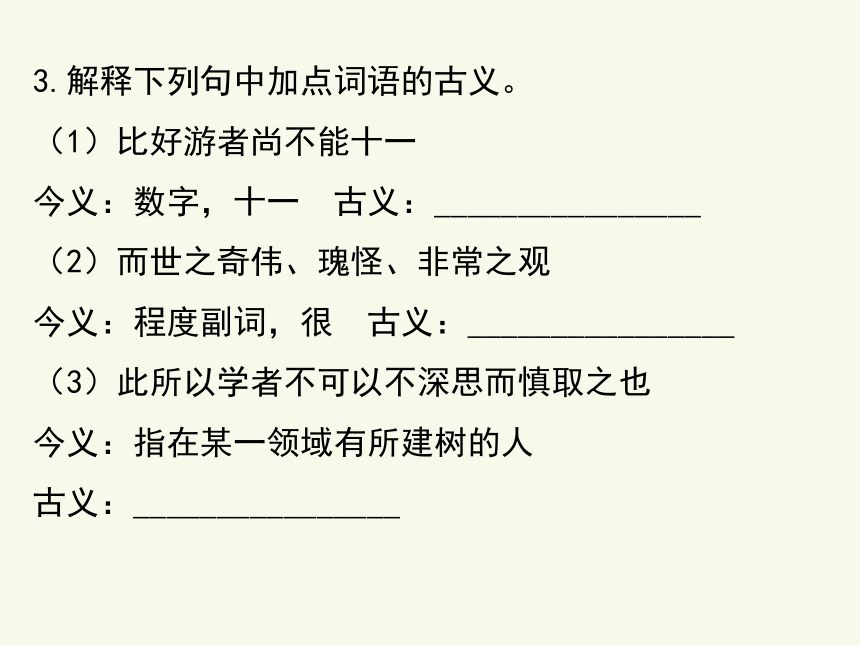

3.解释下列句中加点词语的古义。

(1)比好游者尚不能十一

今义:数字,十一 古义:________________

(2)而世之奇伟、瑰怪、非常之观

今义:程度副词,很 古义:________________

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也

今义:指在某一领域有所建树的人

古义:________________

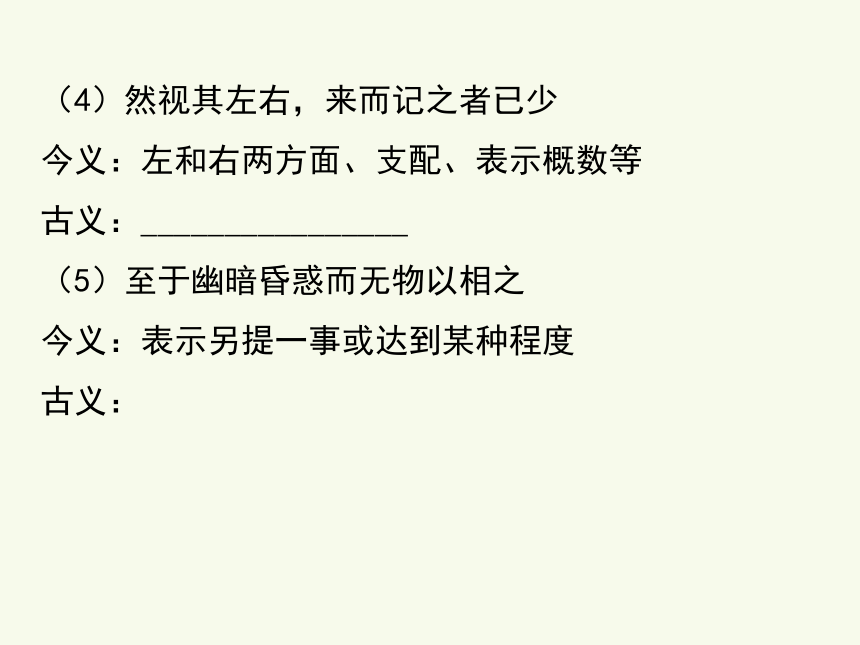

(4)然视其左右,来而记之者已少

今义:左和右两方面、支配、表示概数等

古义:________________

(5)至于幽暗昏惑而无物以相之

今义:表示另提一事或达到某种程度

古义:

(1)十分之一;(2)不同寻常;(3)泛指学习的人;(4)周围;(5)到达,达到,动词。

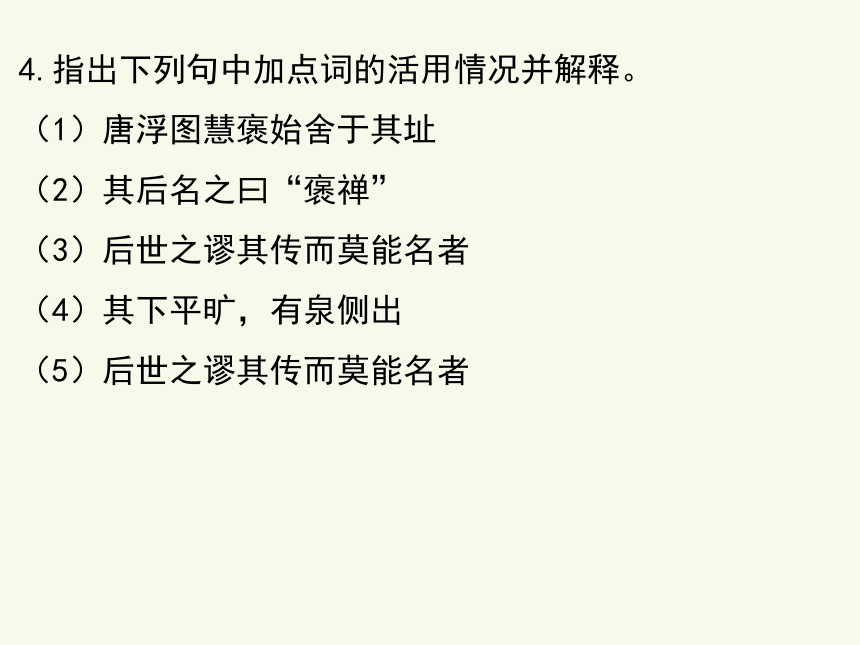

4.指出下列句中加点词的活用情况并解释。

(1)唐浮图慧褒始舍于其址

(2)其后名之曰“褒禅”

(3)后世之谬其传而莫能名者

(4)其下平旷,有泉侧出

(5)后世之谬其传而莫能名者

(6)非常之观,常在于险远

(7)至于幽暗昏惑而无物以相之

(8)后世之谬其传

(9)火尚足以明也

(10)则其好游者不能穷也

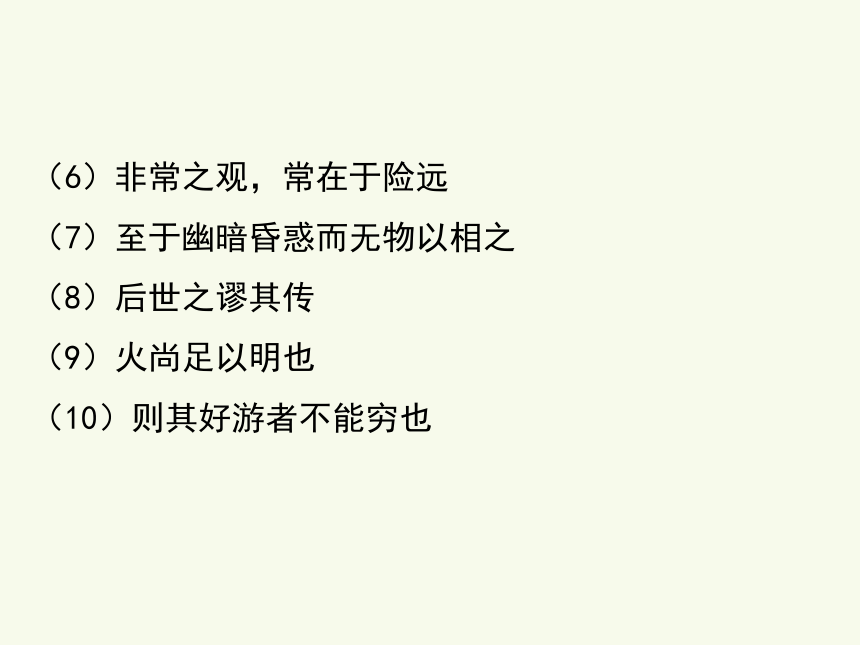

4.(1)舍,名词作动词,筑舍定居;(2)名,名词作动词,命名;(3)名,名词作动词,说明白;(4)侧,名词作状语,从旁边;(5)传,动词作名词,流传的文字;(6)险远,形容词作名词,艰险偏远之地;(7)幽暗昏惑,形容词作名词,幽深昏暗、叫人迷乱(的地方);(8)谬,形容词使动用法,使……错;(9)明,形容词作动词,照明;(10)穷,形容词作动词,走到尽头。

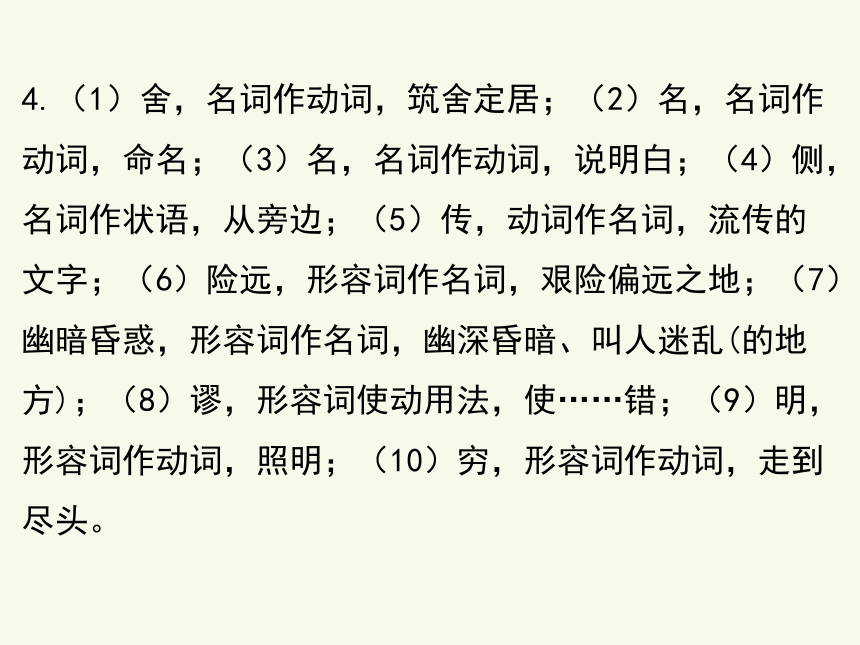

5.指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(2)此所以学者不可以不深思而慎取之也。

(3)有碑仆道。

(4)有志矣,不随以止也。

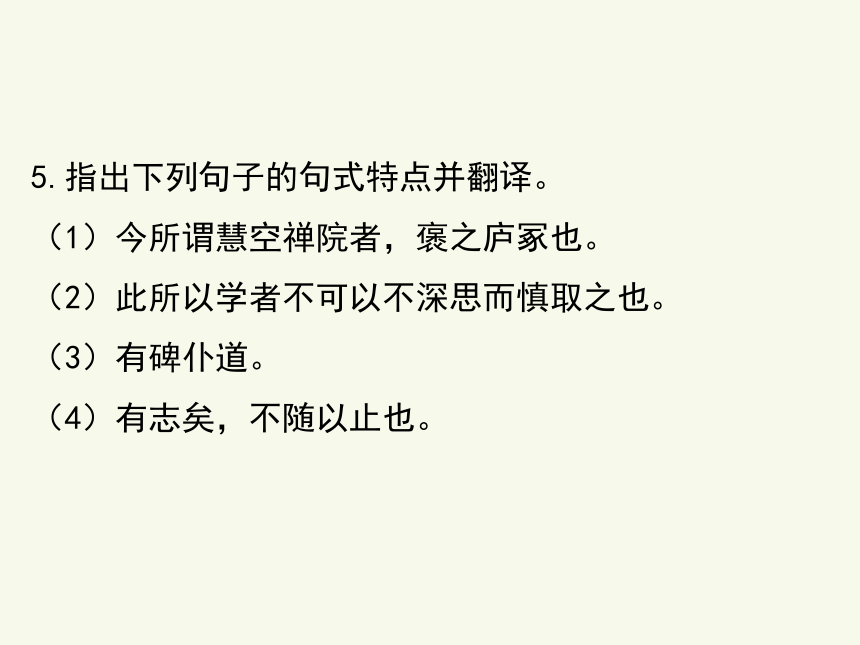

5.(1)判断句 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒的弟子在慧褒墓旁盖的屋舍。

(2)判断句 这就是治学的人不可不深入思考、谨慎采取的缘故啊。

(3)省略介词“于” 有一块石碑倒在路旁。

(4)(“随”后省略宾语“之” 有了志向,也不随从别人而停止。

☆课堂探讨☆

(1)相

至于幽暗昏惑而无物以相之

吾已失恩义,会不相从许

黄泉下相见,勿违今日言

儿已薄禄相,幸复得此妇

夫孰异道而相安

悔相道之不察兮

(2)乃

以其乃华山之阳名之也

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

于是为长安君约车百乘,质于齐,齐兵乃出

(3)其

独其为文犹可识

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

以其求思之深而无不在也

其孰能讥之乎

(4)然

然视其左右,来而记之者已少

有穴窈然

至于颠覆,理固宜然

吴广以为然

【讨论明确】

(1)帮助/偏指一方,有称代作用/互相/面相/互相/观察;(2)表判断,是/竟然/连词,于是/副词,才;(3)代词,它/自己/他们/副词,难道;(4)但是/……的样子/这样/正确。

☆课堂提高☆

1.对下列各句中的“其”分类正确的一项是( )

①以故其后名之曰“褒禅”。

②既其出,则或咎其欲出者。

③以其乃华山之阳名之也。

④独其为文犹可识,曰“花山”。

⑤其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众。

⑥问其深,则其好游者不能穷也。

⑦然视其左右,来而记之者已少。

⑧其孰能讥之乎?

⑨事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

⑩而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

A.①③④⑤⑥⑨⑩/②/⑦⑧

B.①③④⑤⑥⑦⑨/②/⑧/⑩

C.①③④⑤⑥⑨/②/⑦⑧/⑩

D.①②③④⑤⑥/⑦⑧/⑨⑩

【答案】B

【解析】①③④⑤⑥⑦⑨中“其”都是代词,解释为“它”或者“它的”;②中“其”第一人称代词,我们;⑧中“其”解释为“那个洞”; ⑩中“其”解释为“自己”

2.下列句中划线字不属词类活用的一项是( )

A.唐浮图慧褒始舍于其址

B.以故其后名之曰“褒禅”

C.而无物以相之

D.沛公军霸上

【答案】C

【解析】 “舍”,筑舍;“名”,命名;“军”,驻军。以上三个词均为名词活用为动词。“相”,帮助,本身就是动词,不是活用。

概括文章的内容。

这是一道概括文章内容的题目,注意各段所写的内容,然后分析他们之间的联系,注意写景和议论之间的关系。

全文五段,前两段是记游,记叙褒禅山的来历和登山游赏的过程。中间两段是借游赏经历抒发一番有关治学的议论。最后一段,补叙同游者的情况。

第1段紧扣题目,说明褒禅山命名的由来,以及辨释“花山”之“花”乃“华实”之“华”的误读。

第2段则全是记游。先略述了华山前洞与后洞的概况,突出它们迥然不同的环境特征。

第3段集中抒发了自己未能深入后洞的感想和体会。

第4段,与第1段仆碑文字和读音问题相照应,由山名读音的以讹传讹,联想到古籍的以讹传讹,触目伤怀,产生无限感慨,“何可胜道也哉!”作者从个别问题提升到对普遍现象的认识,因而提出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”,概括出研究事物必须去伪存真的道理。

第5段,是古代游记的惯用格式,即交代同游者的籍贯、姓名和作记时间,从而收束全文。

1.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【答案】这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释学人治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。又如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。

但作者意在以探幽寻胜比喻学人治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。正如《古文观止》的编者所说:“一路俱是记游,按之却俱是论学。古人诣力到时,头头是道。川上山梁,同一趣也。”作者最后写倒在路边的碑,“其文漫灭,独其为文犹可识,曰‘花山’”。并从而考究今人读音之误,与篇首相呼应,结构严丝合缝,脉络清晰。

【解析】注意找到议论和写景的段落,分析二者之间的关系。

游褒禅山记

王安石

【导学目标】

1.积累文言词语。

2.概括文章的内容。

1.给下列加点的字注音。

褒禅 庐冢 仆道 音谬 窈然 既往不咎 匪夷所思 吉人天相 胜道

1.给下列加点的字注音。

褒禅bāochán 庐冢zhǒng 仆道pū 音谬miù 窈然yǎo 既往不咎jiù 匪夷所思yí

吉人天相xiàng 胜道shēng

2.在括号内写出下列句中的通假字。

长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父

“父”通“甫”。

3.解释下列句中加点词语的古义。

(1)比好游者尚不能十一

今义:数字,十一 古义:________________

(2)而世之奇伟、瑰怪、非常之观

今义:程度副词,很 古义:________________

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也

今义:指在某一领域有所建树的人

古义:________________

(4)然视其左右,来而记之者已少

今义:左和右两方面、支配、表示概数等

古义:________________

(5)至于幽暗昏惑而无物以相之

今义:表示另提一事或达到某种程度

古义:

(1)十分之一;(2)不同寻常;(3)泛指学习的人;(4)周围;(5)到达,达到,动词。

4.指出下列句中加点词的活用情况并解释。

(1)唐浮图慧褒始舍于其址

(2)其后名之曰“褒禅”

(3)后世之谬其传而莫能名者

(4)其下平旷,有泉侧出

(5)后世之谬其传而莫能名者

(6)非常之观,常在于险远

(7)至于幽暗昏惑而无物以相之

(8)后世之谬其传

(9)火尚足以明也

(10)则其好游者不能穷也

4.(1)舍,名词作动词,筑舍定居;(2)名,名词作动词,命名;(3)名,名词作动词,说明白;(4)侧,名词作状语,从旁边;(5)传,动词作名词,流传的文字;(6)险远,形容词作名词,艰险偏远之地;(7)幽暗昏惑,形容词作名词,幽深昏暗、叫人迷乱(的地方);(8)谬,形容词使动用法,使……错;(9)明,形容词作动词,照明;(10)穷,形容词作动词,走到尽头。

5.指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(2)此所以学者不可以不深思而慎取之也。

(3)有碑仆道。

(4)有志矣,不随以止也。

5.(1)判断句 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒的弟子在慧褒墓旁盖的屋舍。

(2)判断句 这就是治学的人不可不深入思考、谨慎采取的缘故啊。

(3)省略介词“于” 有一块石碑倒在路旁。

(4)(“随”后省略宾语“之” 有了志向,也不随从别人而停止。

☆课堂探讨☆

(1)相

至于幽暗昏惑而无物以相之

吾已失恩义,会不相从许

黄泉下相见,勿违今日言

儿已薄禄相,幸复得此妇

夫孰异道而相安

悔相道之不察兮

(2)乃

以其乃华山之阳名之也

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

于是为长安君约车百乘,质于齐,齐兵乃出

(3)其

独其为文犹可识

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

以其求思之深而无不在也

其孰能讥之乎

(4)然

然视其左右,来而记之者已少

有穴窈然

至于颠覆,理固宜然

吴广以为然

【讨论明确】

(1)帮助/偏指一方,有称代作用/互相/面相/互相/观察;(2)表判断,是/竟然/连词,于是/副词,才;(3)代词,它/自己/他们/副词,难道;(4)但是/……的样子/这样/正确。

☆课堂提高☆

1.对下列各句中的“其”分类正确的一项是( )

①以故其后名之曰“褒禅”。

②既其出,则或咎其欲出者。

③以其乃华山之阳名之也。

④独其为文犹可识,曰“花山”。

⑤其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众。

⑥问其深,则其好游者不能穷也。

⑦然视其左右,来而记之者已少。

⑧其孰能讥之乎?

⑨事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

⑩而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

A.①③④⑤⑥⑨⑩/②/⑦⑧

B.①③④⑤⑥⑦⑨/②/⑧/⑩

C.①③④⑤⑥⑨/②/⑦⑧/⑩

D.①②③④⑤⑥/⑦⑧/⑨⑩

【答案】B

【解析】①③④⑤⑥⑦⑨中“其”都是代词,解释为“它”或者“它的”;②中“其”第一人称代词,我们;⑧中“其”解释为“那个洞”; ⑩中“其”解释为“自己”

2.下列句中划线字不属词类活用的一项是( )

A.唐浮图慧褒始舍于其址

B.以故其后名之曰“褒禅”

C.而无物以相之

D.沛公军霸上

【答案】C

【解析】 “舍”,筑舍;“名”,命名;“军”,驻军。以上三个词均为名词活用为动词。“相”,帮助,本身就是动词,不是活用。

概括文章的内容。

这是一道概括文章内容的题目,注意各段所写的内容,然后分析他们之间的联系,注意写景和议论之间的关系。

全文五段,前两段是记游,记叙褒禅山的来历和登山游赏的过程。中间两段是借游赏经历抒发一番有关治学的议论。最后一段,补叙同游者的情况。

第1段紧扣题目,说明褒禅山命名的由来,以及辨释“花山”之“花”乃“华实”之“华”的误读。

第2段则全是记游。先略述了华山前洞与后洞的概况,突出它们迥然不同的环境特征。

第3段集中抒发了自己未能深入后洞的感想和体会。

第4段,与第1段仆碑文字和读音问题相照应,由山名读音的以讹传讹,联想到古籍的以讹传讹,触目伤怀,产生无限感慨,“何可胜道也哉!”作者从个别问题提升到对普遍现象的认识,因而提出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”,概括出研究事物必须去伪存真的道理。

第5段,是古代游记的惯用格式,即交代同游者的籍贯、姓名和作记时间,从而收束全文。

1.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【答案】这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释学人治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。又如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。

但作者意在以探幽寻胜比喻学人治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。正如《古文观止》的编者所说:“一路俱是记游,按之却俱是论学。古人诣力到时,头头是道。川上山梁,同一趣也。”作者最后写倒在路边的碑,“其文漫灭,独其为文犹可识,曰‘花山’”。并从而考究今人读音之误,与篇首相呼应,结构严丝合缝,脉络清晰。

【解析】注意找到议论和写景的段落,分析二者之间的关系。