15*《最苦与最乐》课件(幻灯片24张)

文档属性

| 名称 | 15*《最苦与最乐》课件(幻灯片24张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 111.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-19 10:43:16 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

最苦与最乐

梁启超

教学目标

1.学习文章平实而又略带书卷气的语言。

2.学习略读的阅读方法,把握作者观点。

3.引导学生树立责任感。

梁启超(1873—1929年)

字卓如,号任公, 别号饮冰室主人,近代改良主义思想家、教育家。广东新会人。1889年中举人。 1898年参与戊戌变法。晚年任清华学校研究院导师。著有《饮冰室合集》。

作者简介

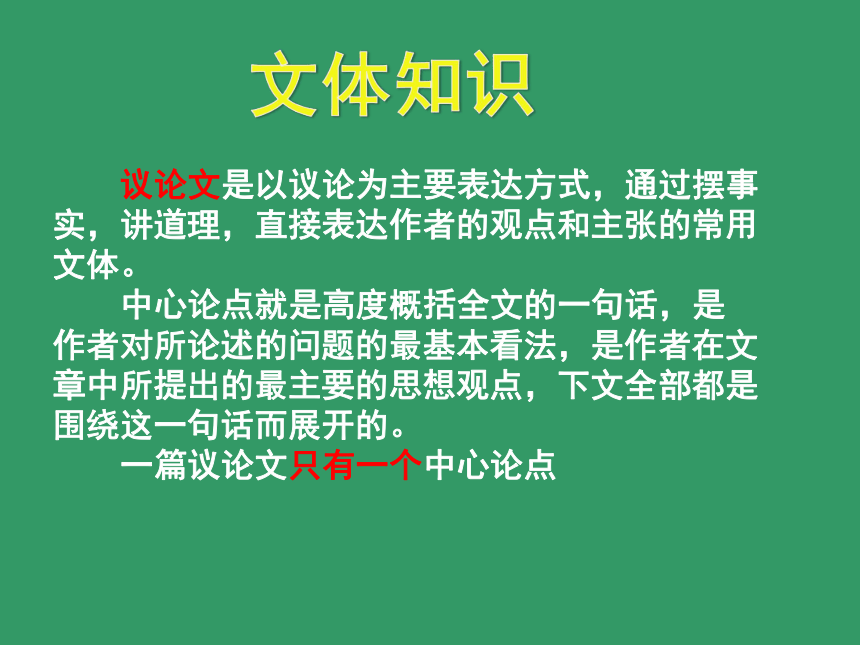

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事

实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用

文体。

中心论点就是高度概括全文的一句话,是

作者对所论述的问题的最基本看法,是作者在文

章中所提出的最主要的思想观点,下文全部都是

围绕这一句话而展开的。

一篇议论文只有一个中心论点

文体知识

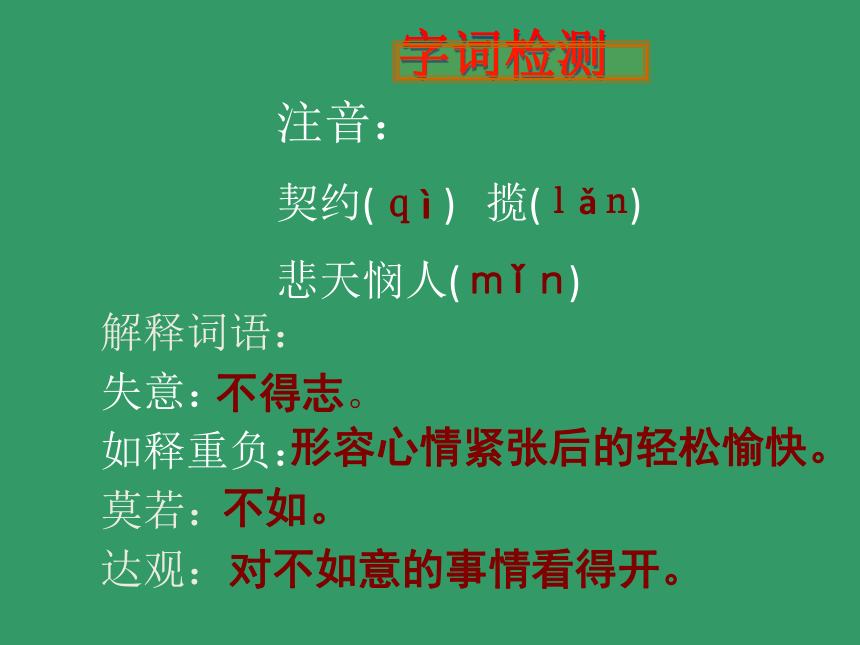

解释词语:

失意:

如释重负:

莫若:

达观:

注音:

契约( ) 揽( )

悲天悯人( )

qì

lǎn

mǐn

不得志。

形容心情紧张后的轻松愉快。

不如。

对不如意的事情看得开。

字词检测

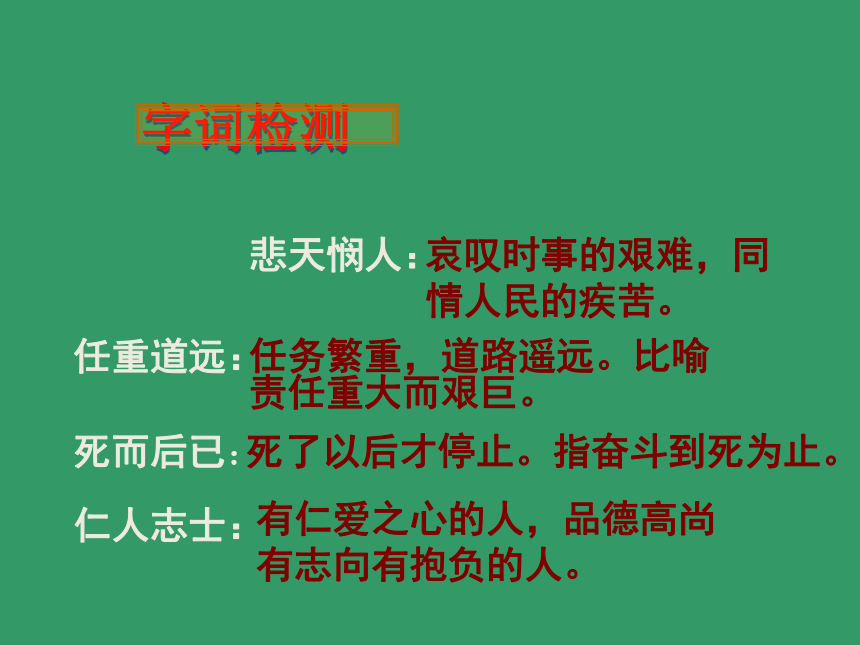

哀叹时事的艰难,同情人民的疾苦。

悲天悯人:

任重道远:

任务繁重,道路遥远。比喻责任重大而艰巨。

死而后已:

死了以后才停止。指奋斗到死为止。

仁人志士:

有仁爱之心的人,品德高尚有志向有抱负的人。

字词检测

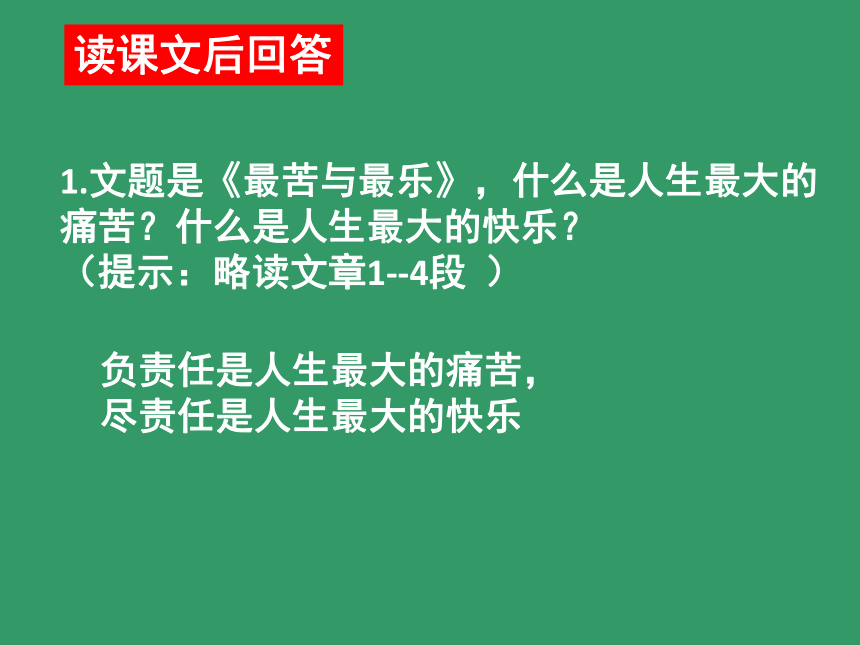

1.文题是《最苦与最乐》,什么是人生最大的

痛苦?什么是人生最大的快乐?

(提示:略读文章1--4段 )

负责任是人生最大的痛苦,

尽责任是人生最大的快乐

读课文后回答

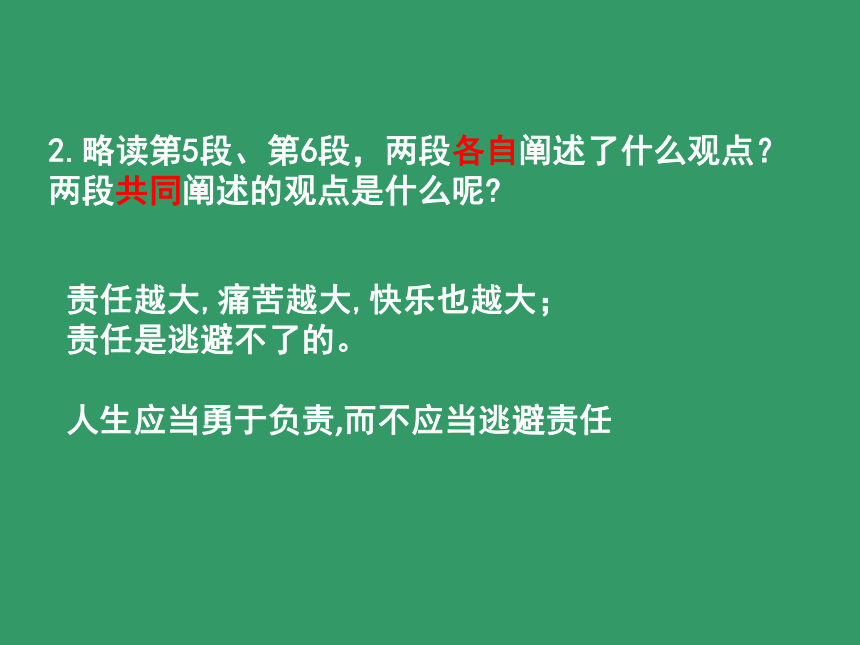

2.略读第5段、第6段,两段各自阐述了什么观点?

两段共同阐述的观点是什么呢

责任越大,痛苦越大,快乐也越大;

责任是逃避不了的。

人生应当勇于负责,而不应当逃避责任

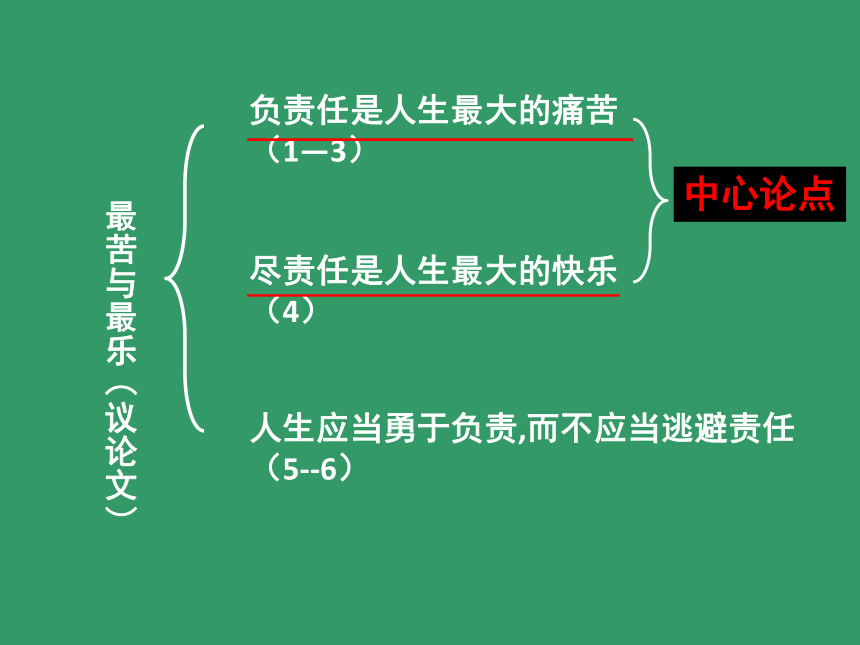

最苦与最乐(议论文)

负责任是人生最大的痛苦

(1—3)

尽责任是人生最大的快乐

(4)

人生应当勇于负责,而不应当逃避责任

(5--6)

中心论点

1.责任有很多种,你能从第3段中找出几种责任呢?

价值观探讨

对他人的责任:凡属我受过他好处的人,我对于他便有了责任。

对事的责任:凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。

对自己的责任:凡属我自己打主意要做一件事,便是现在的自己和将来的自己立了一种契约,便是自己对于自己加一层责任。

83岁的钟南山奋战在防疫最前线。

在崇明,也有一位82岁的医生主动请

缨,抗击疫情。

在城桥镇花园弄社区,居委干部

在社区开展人员摸排时,82岁社区居

民、退休医生高希良主动上前,递上

了自己的抗击疫情请战书。他眼眶泛

红、情绪激动地说;“国家有难,匹

夫有责,作为一位退休的医务人员,

在这种形势下,我随时接受征召,希

望能够发挥作用,投入到抗击疫情的

阻击战中”。

小练笔

请同学们写一写,作为一名学生,你对自己、

对家庭应尽到怎样的责任呢?

这五个设问句环环相扣,由浅入深,层层递进,把

苦乐与责任的关系阐述得有条不紊,另人信服。同

时,虽然本文谈的是严肃的话题,但由于设问句的

运用,使得文章的语言凝重却不呆滞,有一股灵动

之气。

1.阅读文章开头的句子,体会它们的作用。

人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?

不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事,

莫苦于身上背著一种未了的责任。

品读语言

2. “答应人办一件事没有办,欠了人家的钱没有还,受了人的恩惠没有报答,得罪了人没有赔礼,这就连这个人的面也几乎不敢见,纵然不见他的面,睡里梦里都像有他的影子来缠着我。”

这段话把一个人未尽责任的痛苦心情刻画得如此生

动,其实是在阐述“人生最苦的事是未尽责”这一

道理,这样亲切的语言,像一个长者在与读者促膝

谈心,没有一点盛气凌人的说教口吻。

3. “翻过来看,什么事最快乐呢 自然是责任完了,

算是人生第一件乐事。古语说得好:‘如释重负’;

俗语亦说是:‘心上一块石头落了地’。”

引用古语、俗语,形容尽责后的快乐心情,浅显易懂,

趣味横生,增强感染力。

4.看看文中运用了哪些不同的句式 找找本文有哪些

修辞手法 不同句式和修辞使用有什么好处

⑴ 人生什么事最苦呢 莫若于身上背著一种未了的责任。

⑵ 到了长成,责任自然压在你的肩头上,如何能躲

⑶ 责任越重大,负责的日子越久长,到责任完了时,海阔天空,

心安理得,那快乐还要加几倍哩!

⑷ 却是不尽责任,受良心责备,这些苦都是自己找来的。

——设问句

——反问句

——感叹句

——被动句

⑸ 这却不然,责任是要解除了才没有,

并不是卸了就没有。

⑹ 人若能知足,虽贫不苦;若能安分,

虽然失意不苦;老、死乃人生难免的事,

达观的人看得很平常,也不算什么苦。

⑺ 孔子所以说:“无入而不自得”,

正是这种作用。

⑻ 然则为什么孟子又说:“君子有终

身之忧”呢

--否定句

--排比

--引用

--引用

议论:对人和事物的好坏、是非、价值、特点、作用

等所表示的意见。通过讲事实、说道理等方法对人物

或事情发表自己的观点、看法,通常带有较强的主观

色彩。它的作用在于使文章鲜明、深刻,具有较强的

哲理性和理论深度。在议论文中,它是主要表达方式;

在一般记叙文、说明文或文学作品中,也常被当作辅

助表达手段。

练习:如“豆子发芽”一句,就有五种不同的表达方式:

1、豆子发芽了. ( )

2、豆子长出了瘦弱的小芽.( )

3、豆子发芽很重要. ( )

4、啊,豆子发芽了! ( )

5、豆子发芽需要水分. ( )

记叙

描写

议论

抒情

说明

弗兰克终身还债的故事:

在20世纪初曾有一位美国意大利移民叫弗兰克,经过艰苦

的积蓄开办了一家小银行。但一次银行遭抢劫导致了他不平凡

的经历。他破了产,储户失去了存款。当他带着一个妻子和四

个儿女从头开始的时候,他决定偿还那笔天文数字般的存款。

所有的人都劝他:“你为什么要这样做呢?这件事你是没有责

任的。”但他回答:“是的,在法律上也许我没有责任,但在

道义上,我有责任,我应该还钱。”

偿还的代价是三十年的艰苦生活,寄出最后一笔“债务”

时,他轻叹:“现在我终于无债一身轻了。”

弗兰克用一生的辛酸和汗水写出两个工整的字,那就是

“责任”二字,他寄出的不是债务,而是他闪光的心。勇于承

担自己的责任,即便是还债,也无悔无憾,他带给了社会巨大

的财富,因为他教会了人们如何做一个对社会负责的人。

读书与“游手好闲”

①书不离手,是爱读书的标志,假若你手捧一本书在校园,或外出旅行携带一两本不错的书,总能引得一些赞许的目光。你自己也往往因为有书为伴,多一份踏实的志得意满。不过,我的老师叶鹏先生说过的一句话,使我不敢轻易自称有了好的读书习惯,也不会轻易赞扬别人的读书行为,他说:“游手好闲的读书,等于游手好闲。”我终身忘不了这句话。

②当我们把读书变成一种自然而然的生活习惯时,应该说,这已经很不容易了。照理本不应该把游手好闲与抓紧一切空余时间读书联系在一起。如果说读的是一本无意义的书还好解释,事实上多数人习惯拿上的都是一些很好的书。虽然这样,我认为仍属于老师说的“游手好闲”之类。

③关键还在“游手好闲”的读书状态。因为人们之所以重视读书,是为了从书中吸取营养。法国文学家伏尔泰说得很中肯:“无论是怎样有益的图书,其价值的一半是由读者创造

类文欣赏

的。”这就是说,书中知识和作者的智慧,是不会自然而然地

传递给读书人的,读书是读者与作者在进行交流。在这个过程中,书本非常在乎读者的阅读状态,严格实行“按劳付酬”的原则,不搞“计时制”。漫不经心的读书,就像荒种荒收的庄稼汉,一年到头,收获很少,这就是为什么同样一本书,有人读了所得巨大,有人虽读收获甚微的原因。

④从“游手好闲”我想到了“动手”。许多学者都有读书“动手”的习惯。例如革命老人徐特立就是一个榜样。他提倡抄读式的读书方法,“不动笔墨不读书”。老百姓中也有“好记性不如烂笔头”的说法。动手记录,以后可以随时调用读书所得。更重要的是思考。英国作家奥斯本说:“彻底消化几本书,强似把几百本书放在嘴里不咽下去。”我们把读书过程中的感受、思想启发以及知识联想动手记录、整理出来,不仅免遭流逝的遗憾,而且往往在整理的时候,还会生发出新的智慧火花。

⑤显然,这种认真的读书方法,动手用笔的读书方式,一开始需要通过意志来培养。但经过反复实践,变成自己喜欢,

就不再觉得这是自己情感以外的特别要求了。譬如早晨和

晚间刷牙,起初需要别人指点,后来依靠毅力坚持,久而

久之,化成生活习惯;偶尔不刷牙,反而感到极不自然,

不合自己的卫生习惯。

⑥认真读书的人们,瞧不起那种“游手”的读书状态:

虽然有书在手,念念有词,还是不经意竟加入了“好闲”

的人群。因为你“游手好闲”的读书,不会有切实、丰厚

的回报,与那些不读书的闲人相差无几。所以,我特别赞

同老师的话:“游手好闲的读书,等于游手好闲”。

练习:

1.用自己的话概括本文的写作意图:

2.对文章写作思路的图示,正确的一项是( )

A、①→②③→④⑤→⑥

B.①②→③→④→⑤⑥

C、①②→③④⑤→⑥

D.①→②③→④→⑤⑥

提倡养成读书认真思考和“不动笔墨不读书”的好习惯。

A

3.从第4段看,作者认为养成“动手”的习惯,至少有两方面的好处。(各不超过10个字)

其一是:

其二是:

4. 叶鹏先生所说的“游手好闲的读书”,具体指什么样的读书状态 根据文章推断,下列说法中不符合文意的两项是( )

A、手不释卷,无明确目的的读书习惯。

B.念念有词,却逃避思考的巧妙办法。

C、炫耀学识,又显示修养的虚荣心理。

D.以书为伴,似自然而然的日常行为。

E.只争朝夕,有如饥似渴的学习劲头。

可以随时调用读书所得。

会生发出新的智慧火花。

C E

最苦与最乐

梁启超

教学目标

1.学习文章平实而又略带书卷气的语言。

2.学习略读的阅读方法,把握作者观点。

3.引导学生树立责任感。

梁启超(1873—1929年)

字卓如,号任公, 别号饮冰室主人,近代改良主义思想家、教育家。广东新会人。1889年中举人。 1898年参与戊戌变法。晚年任清华学校研究院导师。著有《饮冰室合集》。

作者简介

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事

实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用

文体。

中心论点就是高度概括全文的一句话,是

作者对所论述的问题的最基本看法,是作者在文

章中所提出的最主要的思想观点,下文全部都是

围绕这一句话而展开的。

一篇议论文只有一个中心论点

文体知识

解释词语:

失意:

如释重负:

莫若:

达观:

注音:

契约( ) 揽( )

悲天悯人( )

qì

lǎn

mǐn

不得志。

形容心情紧张后的轻松愉快。

不如。

对不如意的事情看得开。

字词检测

哀叹时事的艰难,同情人民的疾苦。

悲天悯人:

任重道远:

任务繁重,道路遥远。比喻责任重大而艰巨。

死而后已:

死了以后才停止。指奋斗到死为止。

仁人志士:

有仁爱之心的人,品德高尚有志向有抱负的人。

字词检测

1.文题是《最苦与最乐》,什么是人生最大的

痛苦?什么是人生最大的快乐?

(提示:略读文章1--4段 )

负责任是人生最大的痛苦,

尽责任是人生最大的快乐

读课文后回答

2.略读第5段、第6段,两段各自阐述了什么观点?

两段共同阐述的观点是什么呢

责任越大,痛苦越大,快乐也越大;

责任是逃避不了的。

人生应当勇于负责,而不应当逃避责任

最苦与最乐(议论文)

负责任是人生最大的痛苦

(1—3)

尽责任是人生最大的快乐

(4)

人生应当勇于负责,而不应当逃避责任

(5--6)

中心论点

1.责任有很多种,你能从第3段中找出几种责任呢?

价值观探讨

对他人的责任:凡属我受过他好处的人,我对于他便有了责任。

对事的责任:凡属我应该做的事,而且力量能够做得到的,我对于这件事便有了责任。

对自己的责任:凡属我自己打主意要做一件事,便是现在的自己和将来的自己立了一种契约,便是自己对于自己加一层责任。

83岁的钟南山奋战在防疫最前线。

在崇明,也有一位82岁的医生主动请

缨,抗击疫情。

在城桥镇花园弄社区,居委干部

在社区开展人员摸排时,82岁社区居

民、退休医生高希良主动上前,递上

了自己的抗击疫情请战书。他眼眶泛

红、情绪激动地说;“国家有难,匹

夫有责,作为一位退休的医务人员,

在这种形势下,我随时接受征召,希

望能够发挥作用,投入到抗击疫情的

阻击战中”。

小练笔

请同学们写一写,作为一名学生,你对自己、

对家庭应尽到怎样的责任呢?

这五个设问句环环相扣,由浅入深,层层递进,把

苦乐与责任的关系阐述得有条不紊,另人信服。同

时,虽然本文谈的是严肃的话题,但由于设问句的

运用,使得文章的语言凝重却不呆滞,有一股灵动

之气。

1.阅读文章开头的句子,体会它们的作用。

人生什么事最苦呢?贫吗?不是。失意吗?

不是。老吗?死吗?都不是。我说人生最苦的事,

莫苦于身上背著一种未了的责任。

品读语言

2. “答应人办一件事没有办,欠了人家的钱没有还,受了人的恩惠没有报答,得罪了人没有赔礼,这就连这个人的面也几乎不敢见,纵然不见他的面,睡里梦里都像有他的影子来缠着我。”

这段话把一个人未尽责任的痛苦心情刻画得如此生

动,其实是在阐述“人生最苦的事是未尽责”这一

道理,这样亲切的语言,像一个长者在与读者促膝

谈心,没有一点盛气凌人的说教口吻。

3. “翻过来看,什么事最快乐呢 自然是责任完了,

算是人生第一件乐事。古语说得好:‘如释重负’;

俗语亦说是:‘心上一块石头落了地’。”

引用古语、俗语,形容尽责后的快乐心情,浅显易懂,

趣味横生,增强感染力。

4.看看文中运用了哪些不同的句式 找找本文有哪些

修辞手法 不同句式和修辞使用有什么好处

⑴ 人生什么事最苦呢 莫若于身上背著一种未了的责任。

⑵ 到了长成,责任自然压在你的肩头上,如何能躲

⑶ 责任越重大,负责的日子越久长,到责任完了时,海阔天空,

心安理得,那快乐还要加几倍哩!

⑷ 却是不尽责任,受良心责备,这些苦都是自己找来的。

——设问句

——反问句

——感叹句

——被动句

⑸ 这却不然,责任是要解除了才没有,

并不是卸了就没有。

⑹ 人若能知足,虽贫不苦;若能安分,

虽然失意不苦;老、死乃人生难免的事,

达观的人看得很平常,也不算什么苦。

⑺ 孔子所以说:“无入而不自得”,

正是这种作用。

⑻ 然则为什么孟子又说:“君子有终

身之忧”呢

--否定句

--排比

--引用

--引用

议论:对人和事物的好坏、是非、价值、特点、作用

等所表示的意见。通过讲事实、说道理等方法对人物

或事情发表自己的观点、看法,通常带有较强的主观

色彩。它的作用在于使文章鲜明、深刻,具有较强的

哲理性和理论深度。在议论文中,它是主要表达方式;

在一般记叙文、说明文或文学作品中,也常被当作辅

助表达手段。

练习:如“豆子发芽”一句,就有五种不同的表达方式:

1、豆子发芽了. ( )

2、豆子长出了瘦弱的小芽.( )

3、豆子发芽很重要. ( )

4、啊,豆子发芽了! ( )

5、豆子发芽需要水分. ( )

记叙

描写

议论

抒情

说明

弗兰克终身还债的故事:

在20世纪初曾有一位美国意大利移民叫弗兰克,经过艰苦

的积蓄开办了一家小银行。但一次银行遭抢劫导致了他不平凡

的经历。他破了产,储户失去了存款。当他带着一个妻子和四

个儿女从头开始的时候,他决定偿还那笔天文数字般的存款。

所有的人都劝他:“你为什么要这样做呢?这件事你是没有责

任的。”但他回答:“是的,在法律上也许我没有责任,但在

道义上,我有责任,我应该还钱。”

偿还的代价是三十年的艰苦生活,寄出最后一笔“债务”

时,他轻叹:“现在我终于无债一身轻了。”

弗兰克用一生的辛酸和汗水写出两个工整的字,那就是

“责任”二字,他寄出的不是债务,而是他闪光的心。勇于承

担自己的责任,即便是还债,也无悔无憾,他带给了社会巨大

的财富,因为他教会了人们如何做一个对社会负责的人。

读书与“游手好闲”

①书不离手,是爱读书的标志,假若你手捧一本书在校园,或外出旅行携带一两本不错的书,总能引得一些赞许的目光。你自己也往往因为有书为伴,多一份踏实的志得意满。不过,我的老师叶鹏先生说过的一句话,使我不敢轻易自称有了好的读书习惯,也不会轻易赞扬别人的读书行为,他说:“游手好闲的读书,等于游手好闲。”我终身忘不了这句话。

②当我们把读书变成一种自然而然的生活习惯时,应该说,这已经很不容易了。照理本不应该把游手好闲与抓紧一切空余时间读书联系在一起。如果说读的是一本无意义的书还好解释,事实上多数人习惯拿上的都是一些很好的书。虽然这样,我认为仍属于老师说的“游手好闲”之类。

③关键还在“游手好闲”的读书状态。因为人们之所以重视读书,是为了从书中吸取营养。法国文学家伏尔泰说得很中肯:“无论是怎样有益的图书,其价值的一半是由读者创造

类文欣赏

的。”这就是说,书中知识和作者的智慧,是不会自然而然地

传递给读书人的,读书是读者与作者在进行交流。在这个过程中,书本非常在乎读者的阅读状态,严格实行“按劳付酬”的原则,不搞“计时制”。漫不经心的读书,就像荒种荒收的庄稼汉,一年到头,收获很少,这就是为什么同样一本书,有人读了所得巨大,有人虽读收获甚微的原因。

④从“游手好闲”我想到了“动手”。许多学者都有读书“动手”的习惯。例如革命老人徐特立就是一个榜样。他提倡抄读式的读书方法,“不动笔墨不读书”。老百姓中也有“好记性不如烂笔头”的说法。动手记录,以后可以随时调用读书所得。更重要的是思考。英国作家奥斯本说:“彻底消化几本书,强似把几百本书放在嘴里不咽下去。”我们把读书过程中的感受、思想启发以及知识联想动手记录、整理出来,不仅免遭流逝的遗憾,而且往往在整理的时候,还会生发出新的智慧火花。

⑤显然,这种认真的读书方法,动手用笔的读书方式,一开始需要通过意志来培养。但经过反复实践,变成自己喜欢,

就不再觉得这是自己情感以外的特别要求了。譬如早晨和

晚间刷牙,起初需要别人指点,后来依靠毅力坚持,久而

久之,化成生活习惯;偶尔不刷牙,反而感到极不自然,

不合自己的卫生习惯。

⑥认真读书的人们,瞧不起那种“游手”的读书状态:

虽然有书在手,念念有词,还是不经意竟加入了“好闲”

的人群。因为你“游手好闲”的读书,不会有切实、丰厚

的回报,与那些不读书的闲人相差无几。所以,我特别赞

同老师的话:“游手好闲的读书,等于游手好闲”。

练习:

1.用自己的话概括本文的写作意图:

2.对文章写作思路的图示,正确的一项是( )

A、①→②③→④⑤→⑥

B.①②→③→④→⑤⑥

C、①②→③④⑤→⑥

D.①→②③→④→⑤⑥

提倡养成读书认真思考和“不动笔墨不读书”的好习惯。

A

3.从第4段看,作者认为养成“动手”的习惯,至少有两方面的好处。(各不超过10个字)

其一是:

其二是:

4. 叶鹏先生所说的“游手好闲的读书”,具体指什么样的读书状态 根据文章推断,下列说法中不符合文意的两项是( )

A、手不释卷,无明确目的的读书习惯。

B.念念有词,却逃避思考的巧妙办法。

C、炫耀学识,又显示修养的虚荣心理。

D.以书为伴,似自然而然的日常行为。

E.只争朝夕,有如饥似渴的学习劲头。

可以随时调用读书所得。

会生发出新的智慧火花。

C E

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读