高中语文北京版选修二 11.察传 课件(19张ppt 使用WPS打开)

文档属性

| 名称 | 高中语文北京版选修二 11.察传 课件(19张ppt 使用WPS打开) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-19 12:16:58 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第三单元 察传

北京版 选修二

高二年级 语文

先秦时期,有一奇书,成书之后“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金”。

请同学们朗读《察传》,找出其中的论点和论据。

中心论点:得言不可以不察

分论点1:闻而审,则为福矣

闻而不审,不若无闻矣

,

《吕氏春秋》,战国末期秦相吕不韦聚集其门客编写,杂家代表著作。

杂家者流,盖出于议官。兼儒墨,合名法。

——《汉书》

总晚周诸子之精华,荟先秦百家之眇义。

总括全文,得出结论,

“察传”解题

审察传言。对外界、社会上流传的各种言论要多加审察、仔细辨析。

请同学们快速阅读课文,找出其中的论点。

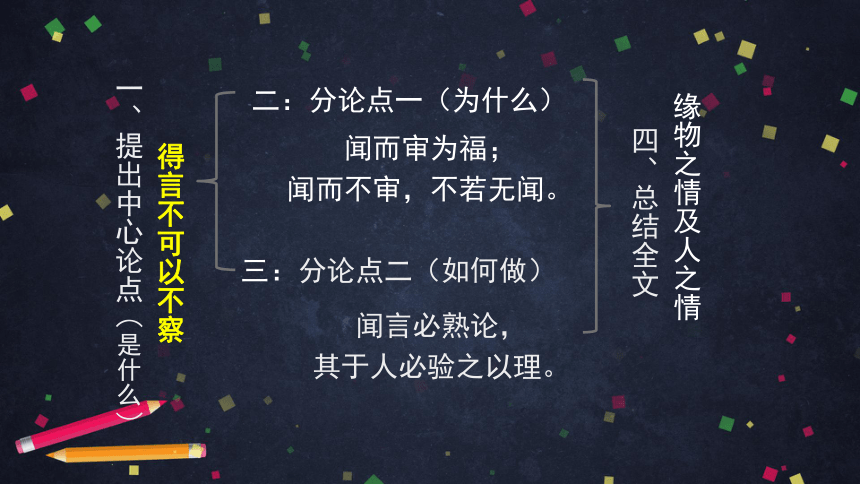

一、提出中心论点(是什么)

得言不可以不察

二:分论点一(为什么)

闻而审为福;

闻而不审,不若无闻。

三:分论点二(如何做)

闻言必熟论,

其于人必验之以理。

四、总结全文

缘物之情及人之情

【段一】夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

(改)夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。

启示:加入类比,说理生动。

【段二】闻而审,则为福矣;闻而不审,不若无闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越王勾践于太宰嚭,智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。

桓公曰:“夫管夷吾射寡人中钩,是以滨于死。”鲍叔对曰:“夫为其君动也;君若宥而反之,夫犹是也。”桓公曰:“若何?”比至,三衅,三浴之,桓公亲逆之于郊,而与之坐而问焉。 ——《国语.齐语》

启示:正反对比,突出重点。

“闻言必熟论,其于人必验之以理”用了三个例子来证明,三个事例能否增损文字或调序?

【例一】鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。

重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣’。故曰‘夔一足’,非‘一足’也。”

【例二】宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“ 丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

小篆 三 己

小篆 豕 亥

【例三】子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫己与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则曰,晋师己亥涉河也。

夔一足 词的多义和停顿不同造成歧义

丁氏穿井得一人 省略语境造成误会

三豕涉河 字形相近造成记载失实

连举三例,说明传言易错,必须“闻言必熟论”以分清

是非。三例之中,“夔一足”的故事源自《韩非子》,

又是关于孔子的事例,更具知名度和说服力。孔子分析的

过程也更好地展示了“熟论”(深透地分析)的过程。

故此例置于段首且详写。

启示:例证贵在典型,能充分阐释论点。

【段四】辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

传言“多类是而非”,必须根据事理人情来进行审察,才能得其实情,明辨是非,总结全文。

子曰:“道听而途说,德之弃也。”——《论语.阳货》

万章问曰:“或谓孔子于卫主痈疽,于齐主侍人瘠环,有诸乎?”孟子曰:“否,不然也。好事者为之也。”

——《孟子.万章章句上》

《吕氏春秋》成书正值战国末期,六国割据,连年战乱,各国以奉养机巧善辩之士来图存求强,在这种背景下,论辩之风盛行,真言与假言并存,流言与谣言风传。

《察传》一文极具现实意义,提醒为政者一定要谨慎辨别传言,以防止被蒙蔽陷害。我们处于信息爆炸的时代,当然更需要明“察传”之理,悟“察传”之法。

《察传》的亮点:

(一)以实化虚

联系现实,有的放矢。

(二)杂而不乱

论据丰富,安排有序。

小结:

学《察传》,得议论之法。正反对比更鲜明,举例论证方生动。例证贵精不贵多,阐释论点乃关键。

思《察传》,悟处世之理。得言不可不察,验之以理,缘物之情与人之情,方可明慧通达,免一叶障目!

第三单元 察传

北京版 选修二

高二年级 语文

先秦时期,有一奇书,成书之后“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金”。

请同学们朗读《察传》,找出其中的论点和论据。

中心论点:得言不可以不察

分论点1:闻而审,则为福矣

闻而不审,不若无闻矣

,

《吕氏春秋》,战国末期秦相吕不韦聚集其门客编写,杂家代表著作。

杂家者流,盖出于议官。兼儒墨,合名法。

——《汉书》

总晚周诸子之精华,荟先秦百家之眇义。

总括全文,得出结论,

“察传”解题

审察传言。对外界、社会上流传的各种言论要多加审察、仔细辨析。

请同学们快速阅读课文,找出其中的论点。

一、提出中心论点(是什么)

得言不可以不察

二:分论点一(为什么)

闻而审为福;

闻而不审,不若无闻。

三:分论点二(如何做)

闻言必熟论,

其于人必验之以理。

四、总结全文

缘物之情及人之情

【段一】夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。

(改)夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。

启示:加入类比,说理生动。

【段二】闻而审,则为福矣;闻而不审,不若无闻矣。齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。吴王闻越王勾践于太宰嚭,智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。

桓公曰:“夫管夷吾射寡人中钩,是以滨于死。”鲍叔对曰:“夫为其君动也;君若宥而反之,夫犹是也。”桓公曰:“若何?”比至,三衅,三浴之,桓公亲逆之于郊,而与之坐而问焉。 ——《国语.齐语》

启示:正反对比,突出重点。

“闻言必熟论,其于人必验之以理”用了三个例子来证明,三个事例能否增损文字或调序?

【例一】鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。夔于是正六律,和五声,以通八风。而天下大服。

重黎又欲益求人,舜曰:‘夫乐,天地之精也,得失之节也。故唯圣人为能和乐之本也。夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣’。故曰‘夔一足’,非‘一足’也。”

【例二】宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“ 丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

小篆 三 己

小篆 豕 亥

【例三】子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。”子夏曰:“非也,是己亥也。夫己与三相近,豕与亥相似。”至于晋而问之,则曰,晋师己亥涉河也。

夔一足 词的多义和停顿不同造成歧义

丁氏穿井得一人 省略语境造成误会

三豕涉河 字形相近造成记载失实

连举三例,说明传言易错,必须“闻言必熟论”以分清

是非。三例之中,“夔一足”的故事源自《韩非子》,

又是关于孔子的事例,更具知名度和说服力。孔子分析的

过程也更好地展示了“熟论”(深透地分析)的过程。

故此例置于段首且详写。

启示:例证贵在典型,能充分阐释论点。

【段四】辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

传言“多类是而非”,必须根据事理人情来进行审察,才能得其实情,明辨是非,总结全文。

子曰:“道听而途说,德之弃也。”——《论语.阳货》

万章问曰:“或谓孔子于卫主痈疽,于齐主侍人瘠环,有诸乎?”孟子曰:“否,不然也。好事者为之也。”

——《孟子.万章章句上》

《吕氏春秋》成书正值战国末期,六国割据,连年战乱,各国以奉养机巧善辩之士来图存求强,在这种背景下,论辩之风盛行,真言与假言并存,流言与谣言风传。

《察传》一文极具现实意义,提醒为政者一定要谨慎辨别传言,以防止被蒙蔽陷害。我们处于信息爆炸的时代,当然更需要明“察传”之理,悟“察传”之法。

《察传》的亮点:

(一)以实化虚

联系现实,有的放矢。

(二)杂而不乱

论据丰富,安排有序。

小结:

学《察传》,得议论之法。正反对比更鲜明,举例论证方生动。例证贵精不贵多,阐释论点乃关键。

思《察传》,悟处世之理。得言不可不察,验之以理,缘物之情与人之情,方可明慧通达,免一叶障目!