第7课《溜索》课件(共34张PPT)

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

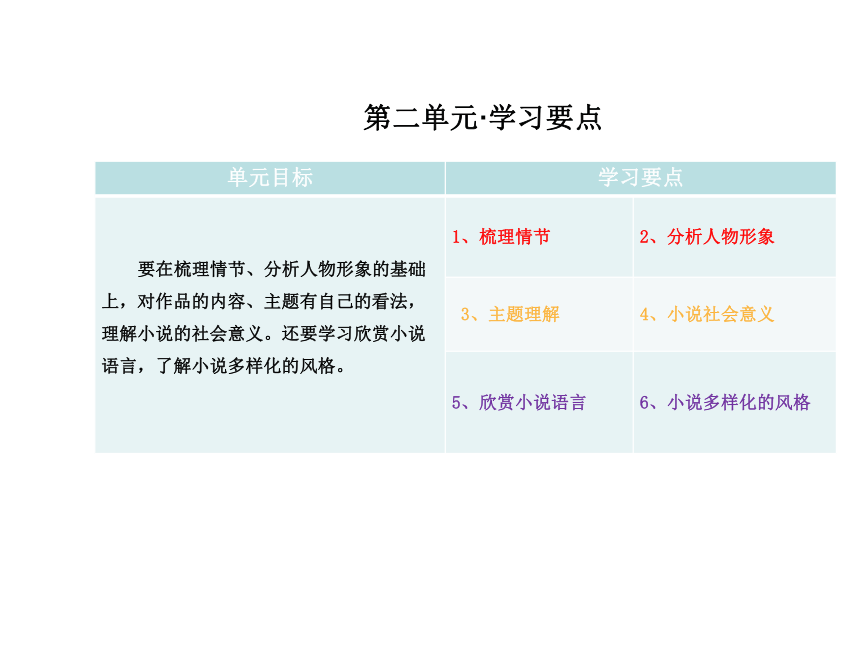

第二单元·学习要点

单元目标 学习要点

要在梳理情节、分析人物形象的基础上,对作品的内容、主题有自己的看法,理解小说的社会意义。还要学习欣赏小说语言,了解小说多样化的风格。

1、梳理情节 2、分析人物形象

3、主题理解 4、小说社会意义

5、欣赏小说语言 6、小说多样化的风格

7 溜 索

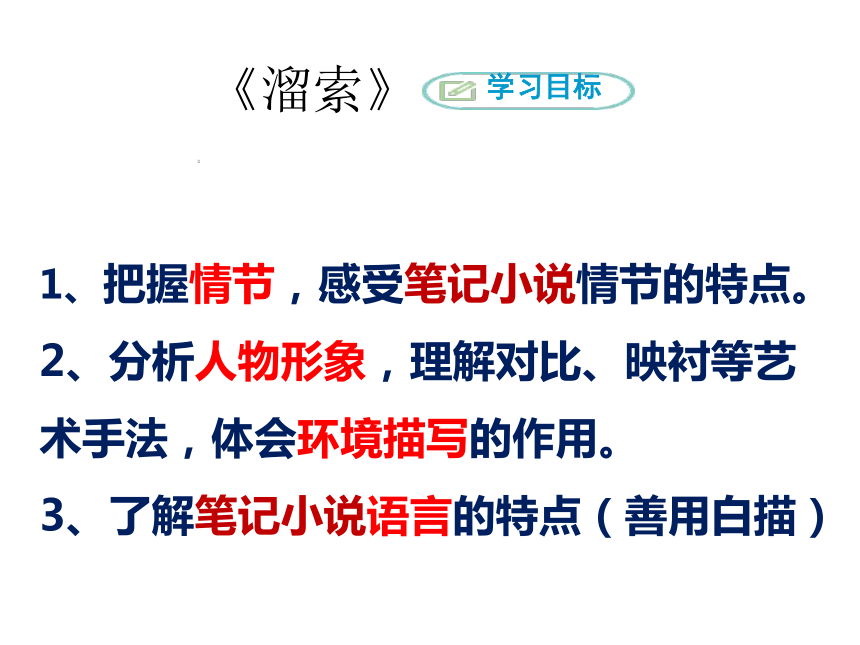

1、把握情节,感受笔记小说情节的特点。

2、分析人物形象,理解对比、映衬等艺术手法,体会环境描写的作用。

3、了解笔记小说语言的特点(善用白描)

学习目标

一、定向导学

《溜索》

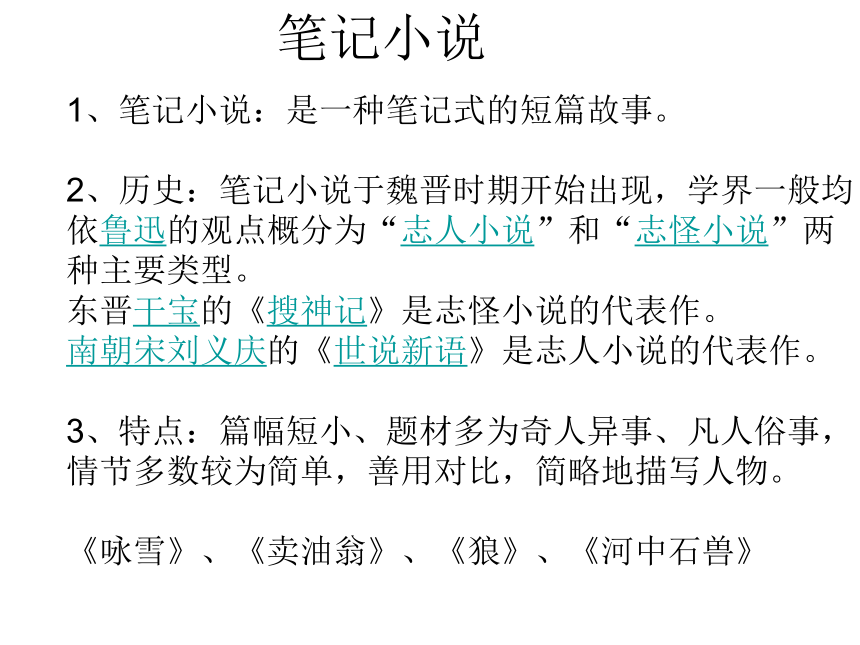

1、笔记小说:是一种笔记式的短篇故事。

2、历史:笔记小说于魏晋时期开始出现,学界一般均依鲁迅的观点概分为“志人小说”和“志怪小说”两种主要类型。

东晋干宝的《搜神记》是志怪小说的代表作。

南朝宋刘义庆的《世说新语》是志人小说的代表作。

3、特点:篇幅短小、题材多为奇人异事、凡人俗事,情节多数较为简单,善用对比,简略地描写人物。

《咏雪》、《卖油翁》、《狼》、《河中石兽》

笔记小说

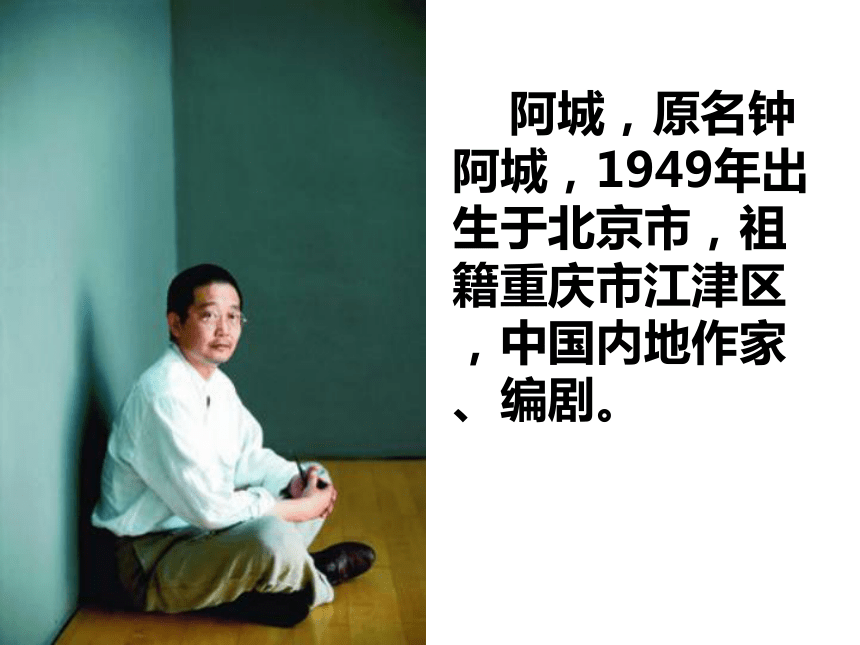

阿城,原名钟阿城,1949年出生于北京市,祖籍重庆市江津区,中国内地作家、编剧。

阿城的文章文笔洗练,有古意,自成高格。偶发的白描笔法,生动至极,浑然天成,看起来糙,实则精致之极 。 (华西都市报评)

他的小说独具特色,短小精悍而不失思想的深度,语句简洁明快,短句刚健,用多个剪辑的小镜头来建构小说的背景图画。文言书面语和单音节词的大量使用,使得语言富有跌宕起伏的节奏感,在文白相杂的审美实践中表现出小说语言原始的感染力。他的作品,就句式而言,整散结合、文言句式和口语句式相结合,形成了一种雅俗共赏、收放自如的特点。

《名作欣赏》评)。

他笔下人物共有的特点,即恬淡、超脱与沉迷执着的结合,这种恬淡超脱对应人物的表层性格,但是沉迷执着正是人物内心的性格,这也是阿城对于道学精神的沉迷执着 。 《戏剧之家》评

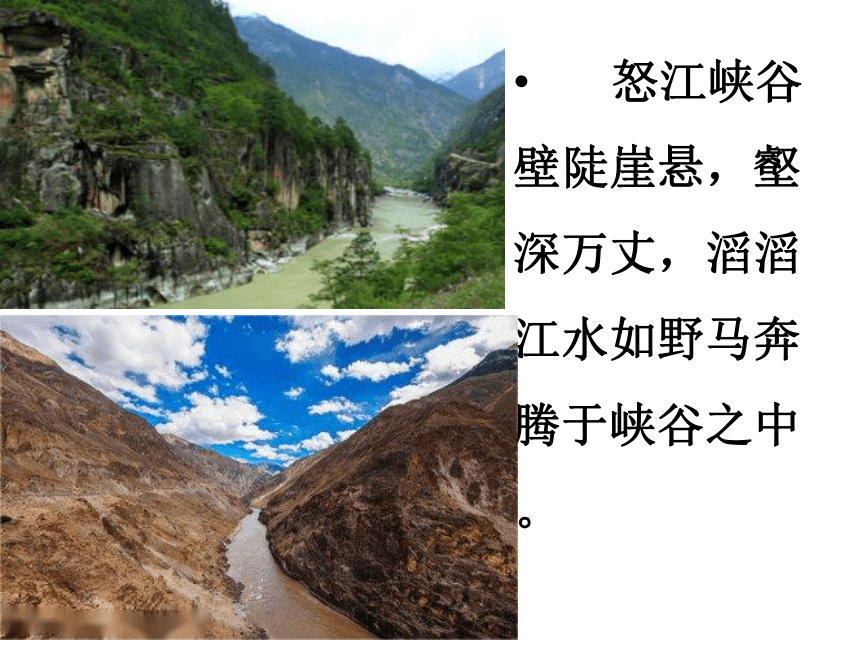

怒江峡谷壁陡崖悬,壑深万丈,滔滔江水如野马奔腾于峡谷之中。

很久以前,傈僳族人受到彩虹的启发,拉起了怒江上的第一条溜索。从此,这种便捷的交通工具便被两岸的人们广泛运用。怒江上的溜索有两种--平溜和陡溜。

自主学习

1、用一句话概括全文的主要内容。

2、小说分别写了哪些人物?分别具有怎样的特点?

3、除了人物,小说还写了哪些方面的内容。

4、找出一句你喜欢的句子,分析阿城小说的语言特点

1.用一句话概括全文的主要内容。

一个领队带领驮队和“我”一起溜索过怒江。

人物形象

这篇文章人物众多,有第一人称的“我”,还有驮队的领队、首先溜索的精瘦短小汉子以及驮队中的其他人。这些人中,谁才是文章的主人公?

驮队的领队

人物形象

领队是一个怎样的人?默读课文,从文章找出描写领队的语句,分析其性格特征。

人物形象

①领队稳稳坐在马上,笑一笑。

“稳稳”“笑一笑”,与“我”和牛的恐惧形成对比,衬托出领队从容不迫、胸有成竹的性格。

人物形象

②领队下马,走到索前,举手敲一敲那索。

溜索前领队下马用手“敲一敲那索”,体现了他细心、认真、负责的性格特征。

③我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”

带“我”溜索时提醒“我”不要看下面,体现了对他人的关爱。

人物形象

④听得空中一声忽哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

领队打着尖细的忽哨,“飞到索头”

“抽身跃下”,最后一个溜索,这些行为都表现出领队非凡的身手、粗犷的为人、领袖的气质。

人物形象

领队是一个认真负责、关爱他人、身手非凡、从容不迫、具有领袖气质的人。

人物形象

跳读课文,找出文中描写环境的语句,分析这些语句的表达效果。

环境描写

①万丈绝壁垂直而下……俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

视觉描写和听觉描写相结合,写出了怒江峡谷壁顶孤悬、高峻险恶的特点,“一派森气”“心中一颤”等心理方面的细节描写充分抒发了“我”初次直面峡谷时的震颤、惊恐之情,让读者如临其境。

环境描写

②牛早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨……牛倒垂着,升到对岸。

环境描写

牛溜索前“早卧在地下”等逼真地描写出牛溜索前与溜索时惊恐失态之状,和等待溜索的“哀哀地叫着”的牛们一起烘托出峡谷的险恶;而这些牛们又反衬出这些赶牛溜索的汉子们的沉着、果断。

环境描写

③牛们终于又上了驮……顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

牛们溜索后急急地要离开峡谷边显示出它们仍然惊魂未定,这从侧面更加烘托出怒江峡谷的非同寻常的险恶。

环境描写

本文的环境描写,既有多感官多角度描写,又有对比烘托,既突出了怒江峡谷环境的险恶,又表现出了驮队汉子们的从容不迫、沉着稳重。

环境描写

“一只大鹰”的若干作用

---读《溜索》

阿城在《溜索》一文中三次写到“一只大鹰”,原文如下:

一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里。

那只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖。

那鹰斜移着,忽然一栽身,射到壁上,顷刻又飞起来,翅膀一鼓一鼓地扇动。首领把裤腰塞紧,曲着眼望那鹰,说:“蛇?”几个汉子也望那鹰,都说:“是呢,蛇。”

作者为什么要三次写到“一只大鹰”,有什么作用呢?

第一,标志作用。作者三次写“一只大鹰”,出现在文中三处位置,分别在“溜索前”、“溜索中”和“溜索后”。从这个角度看,这“一只大鹰”是故事情节发展和文章层次结构的标志。三次写“一只大鹰”,分处情节发展三个阶段,相互之间也形成相互照应的关系。另外,我们留意到文章第二段中有这样一句话,“马帮像得到信号”。马帮从那里得到信号?前面便是第句话。从语境看,“一只大鹰”就是“过怒江溜索”的信号了。因此,我们说,这“一只大鹰”既是文章情节结构的标志,也是过怒江溜索的标志。

第二,烘托作用。这“一只大鹰”在文中具有两种烘托作用。一是烘托怒江峡谷,用它来表现怒江峡谷的陡峻、凶险。大鹰“一歪身,扎进山那侧的声音里”,动词“扎”,写出鹰飞翔速度迅疾,而“扎进”的是“那侧的声音里”,不是“水”,暗示怒江峡谷深不可测,怒江势极雄豪,声如雷霆。大鹰在瘦小汉子身下“十余丈”处移来移去,也是在烘托峡谷之深不可测。二是烘托人物。首领和几个汉子“望那鹰”从壁上刁蛇,是从侧面表现他们的“眼尖”和精明。把大鹰“在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖”作为瘦小汉子溜索的背景,是在衬托瘦小汉子的英勇,风很大,峡谷很深,环境很险恶,但是瘦小汉子却很淡定,溜索很娴熟。

第三,隐喻作用。文章写了若干动物,应该都有隐喻作用。鹰也不例外。第处用“旋了半圈”和“扎进山那侧的声音里”描写鹰的矫健雄姿。第处把鹰作为瘦小汉子溜索的背景,就将鹰和人联系了起来,就有了隐喻的明显用意,瘦小汉子就是“鹰”,“鹰”就是瘦小汉子一样的人。第处用“忽然一栽身,射到壁上,顷刻又飞起来,翅膀一鼓一鼓地扇动”描写鹰捕蛇的动作,表现鹰的雄姿。这一切,首领等人看在眼里,流露在语言中,表达出欣赏之情。此处,将首领和鹰等人联系起来,也是在隐喻,首领就是矫健的鹰。综上所述,作者三次描写鹰,也是一种隐喻,用鹰隐喻像瘦小汉子和首领一样的英雄形象。

第四,舒缓作用。从全文看,作者所描写的环境是险峻的、令人胆战心惊的,“着一派森气”。所写的情节是紧张的,甚至是恐惧的,是吓得“屎尿尽数撒泄”的。读这样的文章,我们的心是绷着的,神经是紧张的。如果全文的描写都是这样,那么,文章就始终在“高处”,缺少轻松和起伏。但是,有了三处对“一只大鹰”的描写,就让读者的视线有了转移,从紧张的峡谷和战栗的牛群人群中移开视线,看一看“一只大鹰”的飞翔之美。第处的“旋了半圈”,第处的“移来移去”,第三处首领和几个汉子的谈话,都是慢节奏的,轻松的,让紧张的叙事变得舒缓下来。

“一只大鹰”在《溜索》一文中只是一个小小的背景,一个细节。但是,因为其出现了三次,因为作者在有意反复,所以,我们就不能忽视它的存在,就要琢磨它的作用和价值。

凡是作者有意重复的,我们都不能忽视。

溜索

板书设计

人可以战胜一切苦难

(赞扬、钦佩)

对比

烘托

峡谷:孤悬、高骏、险恶

牛:哀叫、恐惧

领队、汉子们:沉着、果断、勇敢、

一、定向导学

学完《溜索》,关于“笔记小说”,你收获了什么?

篇幅

手法

语言

人物

情节

题材

一课一得

第二单元·学习要点

单元目标 学习要点

要在梳理情节、分析人物形象的基础上,对作品的内容、主题有自己的看法,理解小说的社会意义。还要学习欣赏小说语言,了解小说多样化的风格。

1、梳理情节 2、分析人物形象

3、主题理解 4、小说社会意义

5、欣赏小说语言 6、小说多样化的风格

7 溜 索

1、把握情节,感受笔记小说情节的特点。

2、分析人物形象,理解对比、映衬等艺术手法,体会环境描写的作用。

3、了解笔记小说语言的特点(善用白描)

学习目标

一、定向导学

《溜索》

1、笔记小说:是一种笔记式的短篇故事。

2、历史:笔记小说于魏晋时期开始出现,学界一般均依鲁迅的观点概分为“志人小说”和“志怪小说”两种主要类型。

东晋干宝的《搜神记》是志怪小说的代表作。

南朝宋刘义庆的《世说新语》是志人小说的代表作。

3、特点:篇幅短小、题材多为奇人异事、凡人俗事,情节多数较为简单,善用对比,简略地描写人物。

《咏雪》、《卖油翁》、《狼》、《河中石兽》

笔记小说

阿城,原名钟阿城,1949年出生于北京市,祖籍重庆市江津区,中国内地作家、编剧。

阿城的文章文笔洗练,有古意,自成高格。偶发的白描笔法,生动至极,浑然天成,看起来糙,实则精致之极 。 (华西都市报评)

他的小说独具特色,短小精悍而不失思想的深度,语句简洁明快,短句刚健,用多个剪辑的小镜头来建构小说的背景图画。文言书面语和单音节词的大量使用,使得语言富有跌宕起伏的节奏感,在文白相杂的审美实践中表现出小说语言原始的感染力。他的作品,就句式而言,整散结合、文言句式和口语句式相结合,形成了一种雅俗共赏、收放自如的特点。

《名作欣赏》评)。

他笔下人物共有的特点,即恬淡、超脱与沉迷执着的结合,这种恬淡超脱对应人物的表层性格,但是沉迷执着正是人物内心的性格,这也是阿城对于道学精神的沉迷执着 。 《戏剧之家》评

怒江峡谷壁陡崖悬,壑深万丈,滔滔江水如野马奔腾于峡谷之中。

很久以前,傈僳族人受到彩虹的启发,拉起了怒江上的第一条溜索。从此,这种便捷的交通工具便被两岸的人们广泛运用。怒江上的溜索有两种--平溜和陡溜。

自主学习

1、用一句话概括全文的主要内容。

2、小说分别写了哪些人物?分别具有怎样的特点?

3、除了人物,小说还写了哪些方面的内容。

4、找出一句你喜欢的句子,分析阿城小说的语言特点

1.用一句话概括全文的主要内容。

一个领队带领驮队和“我”一起溜索过怒江。

人物形象

这篇文章人物众多,有第一人称的“我”,还有驮队的领队、首先溜索的精瘦短小汉子以及驮队中的其他人。这些人中,谁才是文章的主人公?

驮队的领队

人物形象

领队是一个怎样的人?默读课文,从文章找出描写领队的语句,分析其性格特征。

人物形象

①领队稳稳坐在马上,笑一笑。

“稳稳”“笑一笑”,与“我”和牛的恐惧形成对比,衬托出领队从容不迫、胸有成竹的性格。

人物形象

②领队下马,走到索前,举手敲一敲那索。

溜索前领队下马用手“敲一敲那索”,体现了他细心、认真、负责的性格特征。

③我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”

带“我”溜索时提醒“我”不要看下面,体现了对他人的关爱。

人物形象

④听得空中一声忽哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

领队打着尖细的忽哨,“飞到索头”

“抽身跃下”,最后一个溜索,这些行为都表现出领队非凡的身手、粗犷的为人、领袖的气质。

人物形象

领队是一个认真负责、关爱他人、身手非凡、从容不迫、具有领袖气质的人。

人物形象

跳读课文,找出文中描写环境的语句,分析这些语句的表达效果。

环境描写

①万丈绝壁垂直而下……俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

视觉描写和听觉描写相结合,写出了怒江峡谷壁顶孤悬、高峻险恶的特点,“一派森气”“心中一颤”等心理方面的细节描写充分抒发了“我”初次直面峡谷时的震颤、惊恐之情,让读者如临其境。

环境描写

②牛早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨……牛倒垂着,升到对岸。

环境描写

牛溜索前“早卧在地下”等逼真地描写出牛溜索前与溜索时惊恐失态之状,和等待溜索的“哀哀地叫着”的牛们一起烘托出峡谷的险恶;而这些牛们又反衬出这些赶牛溜索的汉子们的沉着、果断。

环境描写

③牛们终于又上了驮……顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

牛们溜索后急急地要离开峡谷边显示出它们仍然惊魂未定,这从侧面更加烘托出怒江峡谷的非同寻常的险恶。

环境描写

本文的环境描写,既有多感官多角度描写,又有对比烘托,既突出了怒江峡谷环境的险恶,又表现出了驮队汉子们的从容不迫、沉着稳重。

环境描写

“一只大鹰”的若干作用

---读《溜索》

阿城在《溜索》一文中三次写到“一只大鹰”,原文如下:

一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里。

那只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖。

那鹰斜移着,忽然一栽身,射到壁上,顷刻又飞起来,翅膀一鼓一鼓地扇动。首领把裤腰塞紧,曲着眼望那鹰,说:“蛇?”几个汉子也望那鹰,都说:“是呢,蛇。”

作者为什么要三次写到“一只大鹰”,有什么作用呢?

第一,标志作用。作者三次写“一只大鹰”,出现在文中三处位置,分别在“溜索前”、“溜索中”和“溜索后”。从这个角度看,这“一只大鹰”是故事情节发展和文章层次结构的标志。三次写“一只大鹰”,分处情节发展三个阶段,相互之间也形成相互照应的关系。另外,我们留意到文章第二段中有这样一句话,“马帮像得到信号”。马帮从那里得到信号?前面便是第句话。从语境看,“一只大鹰”就是“过怒江溜索”的信号了。因此,我们说,这“一只大鹰”既是文章情节结构的标志,也是过怒江溜索的标志。

第二,烘托作用。这“一只大鹰”在文中具有两种烘托作用。一是烘托怒江峡谷,用它来表现怒江峡谷的陡峻、凶险。大鹰“一歪身,扎进山那侧的声音里”,动词“扎”,写出鹰飞翔速度迅疾,而“扎进”的是“那侧的声音里”,不是“水”,暗示怒江峡谷深不可测,怒江势极雄豪,声如雷霆。大鹰在瘦小汉子身下“十余丈”处移来移去,也是在烘托峡谷之深不可测。二是烘托人物。首领和几个汉子“望那鹰”从壁上刁蛇,是从侧面表现他们的“眼尖”和精明。把大鹰“在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖”作为瘦小汉子溜索的背景,是在衬托瘦小汉子的英勇,风很大,峡谷很深,环境很险恶,但是瘦小汉子却很淡定,溜索很娴熟。

第三,隐喻作用。文章写了若干动物,应该都有隐喻作用。鹰也不例外。第处用“旋了半圈”和“扎进山那侧的声音里”描写鹰的矫健雄姿。第处把鹰作为瘦小汉子溜索的背景,就将鹰和人联系了起来,就有了隐喻的明显用意,瘦小汉子就是“鹰”,“鹰”就是瘦小汉子一样的人。第处用“忽然一栽身,射到壁上,顷刻又飞起来,翅膀一鼓一鼓地扇动”描写鹰捕蛇的动作,表现鹰的雄姿。这一切,首领等人看在眼里,流露在语言中,表达出欣赏之情。此处,将首领和鹰等人联系起来,也是在隐喻,首领就是矫健的鹰。综上所述,作者三次描写鹰,也是一种隐喻,用鹰隐喻像瘦小汉子和首领一样的英雄形象。

第四,舒缓作用。从全文看,作者所描写的环境是险峻的、令人胆战心惊的,“着一派森气”。所写的情节是紧张的,甚至是恐惧的,是吓得“屎尿尽数撒泄”的。读这样的文章,我们的心是绷着的,神经是紧张的。如果全文的描写都是这样,那么,文章就始终在“高处”,缺少轻松和起伏。但是,有了三处对“一只大鹰”的描写,就让读者的视线有了转移,从紧张的峡谷和战栗的牛群人群中移开视线,看一看“一只大鹰”的飞翔之美。第处的“旋了半圈”,第处的“移来移去”,第三处首领和几个汉子的谈话,都是慢节奏的,轻松的,让紧张的叙事变得舒缓下来。

“一只大鹰”在《溜索》一文中只是一个小小的背景,一个细节。但是,因为其出现了三次,因为作者在有意反复,所以,我们就不能忽视它的存在,就要琢磨它的作用和价值。

凡是作者有意重复的,我们都不能忽视。

溜索

板书设计

人可以战胜一切苦难

(赞扬、钦佩)

对比

烘托

峡谷:孤悬、高骏、险恶

牛:哀叫、恐惧

领队、汉子们:沉着、果断、勇敢、

一、定向导学

学完《溜索》,关于“笔记小说”,你收获了什么?

篇幅

手法

语言

人物

情节

题材

一课一得

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读