6 《散步》同步练习课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 《散步》同步练习课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 17:07:38 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

6 散 步

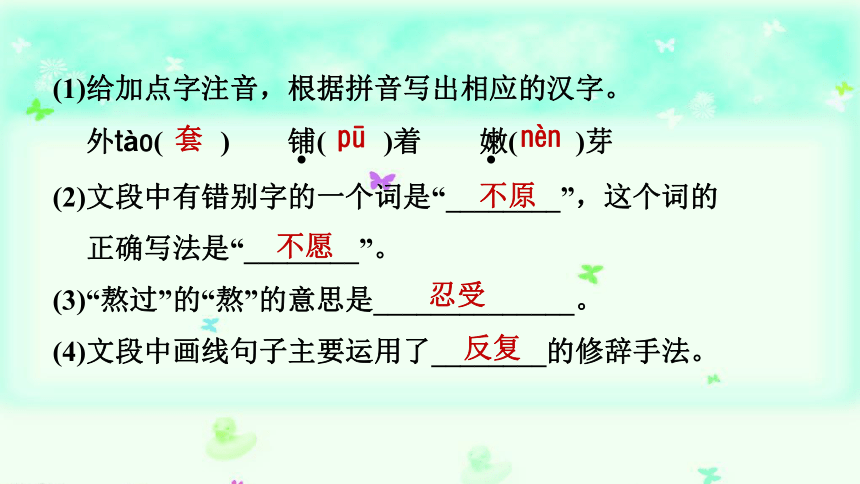

(1)套 pū nèn

(2)不原 不愿

(3)忍受 (4)反复

C

(1)动作描写

(2)语言描写

(3)外貌描写

(4)环境(景物)描写

新知积累·基础练

D

C

语言建构·能力练

综合实践·素养练

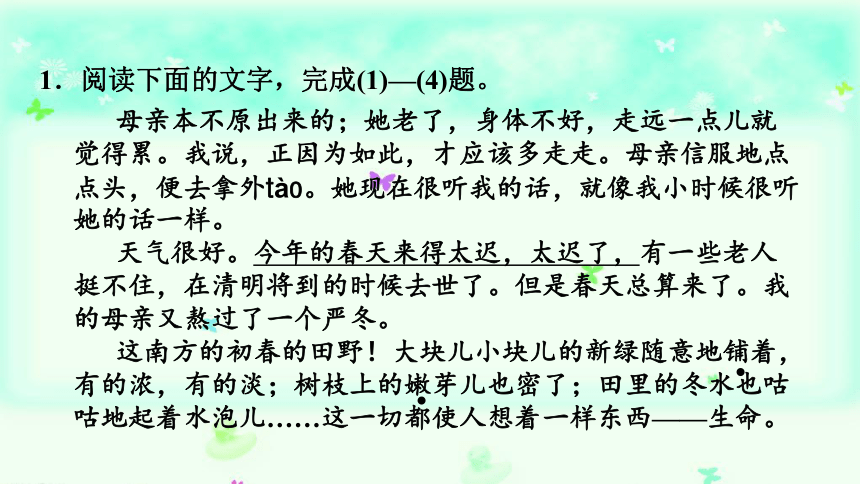

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

母亲本不原出来的;她老了,身体不好,走远一点儿就觉得累。我说,正因为如此,才应该多走走。母亲信服地点点头,便去拿外tào。她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

天气很好。今年的春天来得太迟,太迟了,有一些老人挺不住,在清明将到的时候去世了。但是春天总算来了。我的母亲又熬过了一个严冬。

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……这一切都使人想着一样东西——生命。

?

?

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

外tào( ) 铺( )着 嫩( )芽

?

?

(2)文段中有错别字的一个词是“________”,这个词的正确写法是“________”。

(3)“熬过”的“熬”的意思是______________。

(4)文段中画线句子主要运用了________的修辞手法。

套

pū

nèn

不原

不愿

忍受

反复

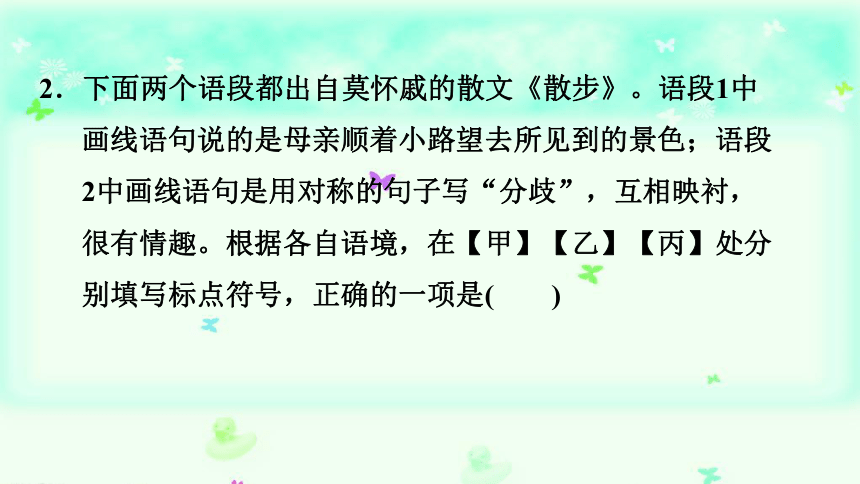

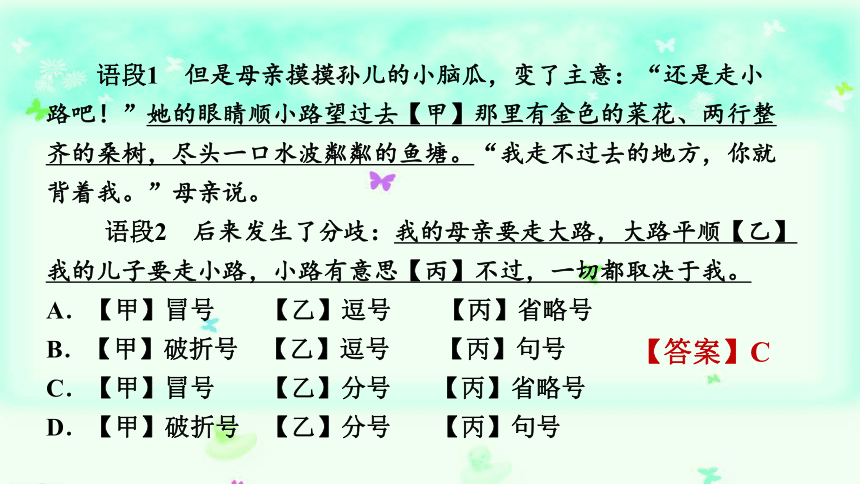

2.下面两个语段都出自莫怀戚的散文《散步》。语段1中画线语句说的是母亲顺着小路望去所见到的景色;语段2中画线语句是用对称的句子写“分歧”,互相映衬,很有情趣。根据各自语境,在【甲】【乙】【丙】处分别填写标点符号,正确的一项是( )

语段1 但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧!”她的眼睛顺小路望过去【甲】那里有金色的菜花、两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲说。

语段2 后来发生了分歧:我的母亲要走大路,大路平顺【乙】我的儿子要走小路,小路有意思【丙】不过,一切都取决于我。

A.【甲】冒号 【乙】逗号 【丙】省略号

B.【甲】破折号 【乙】逗号 【丙】句号

C.【甲】冒号 【乙】分号 【丙】省略号

D.【甲】破折号 【乙】分号 【丙】句号

【答案】C

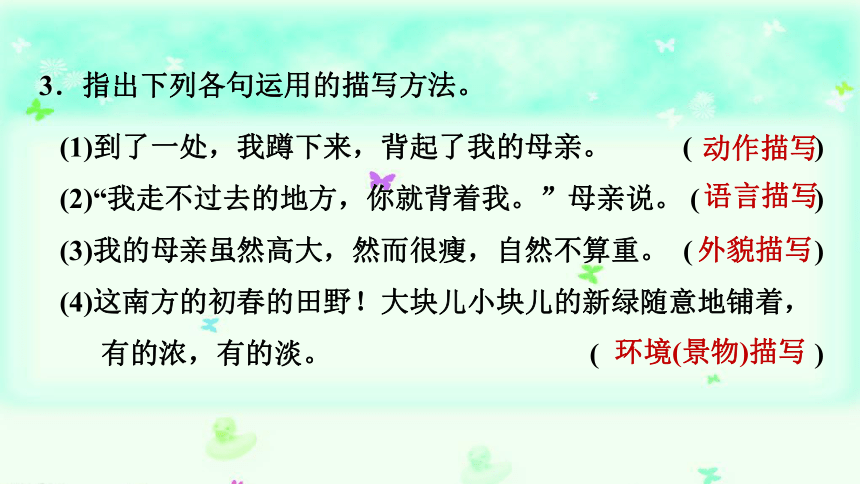

3.指出下列各句运用的描写方法。

(1)到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲。 ( )

(2)“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲说。 ( )

(3)我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重。 ( )

(4)这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡。 ( )

动作描写

语言描写

外貌描写

环境(景物)描写

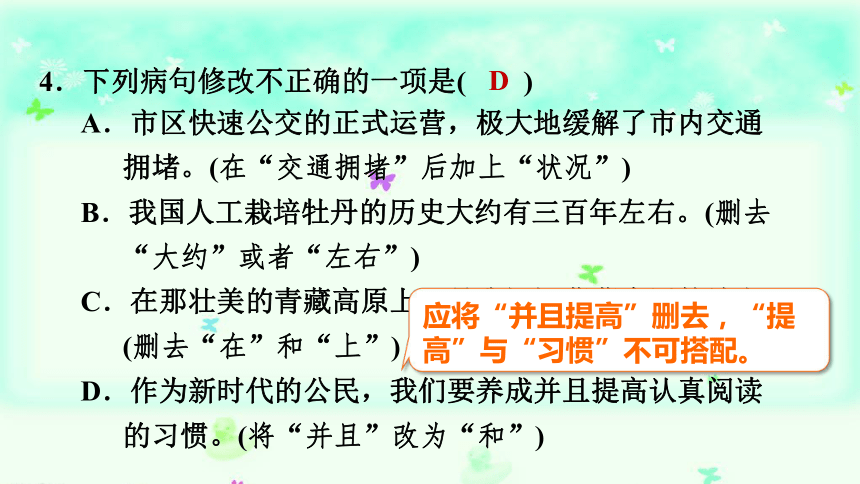

4.下列病句修改不正确的一项是( )

A.市区快速公交的正式运营,极大地缓解了市内交通拥堵。(在“交通拥堵”后加上“状况”)

B.我国人工栽培牡丹的历史大约有三百年左右。(删去“大约”或者“左右”)

C.在那壮美的青藏高原上,是我祖祖辈辈生活的地方。(删去“在”和“上”)

D.作为新时代的公民,我们要养成并且提高认真阅读的习惯。(将“并且”改为“和”)

D

应将“并且提高”删去,“提高”与“习惯”不可搭配。

5.下列情境中语言表达得体的一项是( )

A.“弟弟本来就笨,您再生气也没用!”

B.“妈妈别管了,还是要爸爸来教才行!”

C.“你们都别着急,我们一起分析问题出在哪里吧。”

D.“为什么这样子!大晚上的,会影响邻居休息的!”

C

晚上,妈妈辅导弟弟做作业,弟弟总是做错,妈妈很生气,弟弟也委屈地哭了。你在一旁劝说:

容易伤弟弟自尊。

显示出妈妈无能。

充满怨气。

阅读《散步》,回答问题。

6.母亲要走大路,儿子要走小路,面对分歧,“我”是怎样决定的?为什么?

一、精段品读

面对分歧,“我”决定委屈儿子,走大路。因为“我”伴同他的时日还长,伴同母亲的时日已短,这表现了“我”对母亲的孝敬。

7.下面句子中加点词属于大词小用,试分析其表达效果。

把“走大路”还是“走小路”说成“分歧”,大词小用,这样写更好地表现了作者责任的重大,透露出文章的深意。

后来发生了分歧:我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

·

·

8.结合上下文品味下面的句子在文中所起的作用。

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……

这几句话是景物描写,作者通过描绘新绿、嫩芽儿、冬水,描写了春回大地、万物复苏的美好画面,展现了春天的蓬勃生机,渲染了一种自然和谐的气氛,为下文写作者一家人散步时祥和、欢乐的氛围做铺垫。

9.“我们在田野上散步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。”如果改为“我,我的母亲,我的妻子和儿子,在田野上散步。”或“我们三代人在田野上散步。”好不好?为什么?

不好。这篇文章的题目是《散步》,因此要把“散步”放在前面,“我,我的母亲,我的妻子和儿子”强调了“我”与这些人的关系,修改后表现不出这一效果。这样写,也与后文“我”背着母亲,妻子背着儿子的描写顺序一致。

10.结合上下文说说你对下面句子的理解。

“我”和妻子人到中年,肩负着“承上启下”的责任。对上,肩负着赡养老人的义务;对下,承担着培养、教育子女的重任。这两句话是全文的点睛之笔,形象地表明了“我”和妻子的使命感。

我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也很轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

11.下面的句子摘自原文,它在文中的正确位置应该是( )

二、拓展阅读

A.【甲】处 B.【乙】处 C.【丙】处 D.【丁】处

路越走越长,人越走越累,“举步维艰”都难以形容我当时的状态。

C

【解析】【丙】处对路程及“我”腿部的描写,对应“路长”“累”以及“举步维艰”的状态。

12.揣摩下面句子中加点的词语,分析其表达效果。

示例:“咬着牙”形象地写出了父亲经历一番心理斗争后,最终下定决心在夜晚与“我”徒步15千米回家,表现了父亲对“我”的疼爱之情。

但是父亲看着我充满渴望的眼神,还是咬着牙同意了我的提议。

·

·

·

13.请分析文章第①段的作用。

总领全文;点明文章的主要内容:“我”和父亲徒步15千米回家。

【解析】文章首段作用的分析,一要考虑结构上和文题以及后文的关系,二要分析概括内容,考虑它对于表现文旨的作用。

14.请分析本文标题的作用。

【解析】标题作用要着眼全文作答,从结构上的作用、内容上的作用和形式上的特点进行分析。

这一标题概括了文章的主要内容,揭示了文章的中心,文章通过写“我”和父亲徒步15千米回家的事,突出了“我”坚强地完成了15千米长途跋涉这一艰巨挑战后的自豪和快乐。同时,在徒步过程中,“我”对父亲也有了新的认识,并感受到了父亲对“我”的疼爱,也突然意识到今后“我”的责任。

15.阅读下面语句,说说本文及课文《散步》分别蕴含了作者怎样的情感。

【甲】以前为我遮风挡雨的高大背影,也许今后就需要我的搀扶和支撑了。

【乙】但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

【解析】在阅读过程中就可以理解到两篇文章文旨的不同,前者重在感情的抒发,后者重在弘扬美德和强调中年人的使命。

【甲】:对父亲渐渐老去感到疼惜和自责;突然醒悟“我”的责任重大。

【乙】:小心翼翼,生怕老人与孩子受到伤害,表现了尊老爱幼的传统美德以及浓浓的亲情;强调了作为中年人的“我”和妻子肩上的使命感和责任感。

16.百善孝为先,传统“孝”文化数千年来一直影响着整个中华民族。某校开展了以“传承传统美德,弘扬孝文化”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)参考图片,探究“孝”的本义。

参考图片可知,一个小孩搀扶着一个老人走路,这就是“孝顺”的表现。所以“孝”就是尽心奉养和服侍父母。

(2)为弘扬传统“孝”文化,请你拟写一则公益广告语。

示例一:善待今天的老人,就是善待明天的自己。

示例二:树欲静而风不止,子欲养而亲不待。

17.本文通过日常生活中一家人散步的小事来表现家庭的温暖、幸福,有很深刻的社会意义,这就是以小见大的写法。请你仿照本文,运用以小见大的写法,写一个片段。(250字以上)

例文:

雪后初霁,爹来看我。远远看到爹的身影,顿觉一股暖流流进我的心里。按捺不住内心的激动,我飞奔到爹的跟前。“冷吗?”爹慈爱地问我。“不冷。”我答道,突然看到爹把大衣裹了一下——在这数九寒冬的雪天,爹竟在寒风中走了十八里雪路。望着爹满是雪花的头发,我的眼前仿佛添了一层雾气。

“钱够吗?”爹习惯性地问。“快没了,不过,再过三天就放假了。”“哦。”爹说着解开了刚刚裹紧的

大衣,北风“嗖”地钻了进去,爹打了个寒战。“给,这是二十元整,够吗?”爹低头注视着我。“够了,用不了的。”我唯恐爹担心,便答道。“喏,给你这个。”爹拿出一元硬币说,“拿着吧,可别乱花。”我接过这枚带着体温的硬币,感到沉甸甸的。一枚硬币,映射出的却是如山的父爱啊!我的泪水止不住流了下来……

6 散 步

(1)套 pū nèn

(2)不原 不愿

(3)忍受 (4)反复

C

(1)动作描写

(2)语言描写

(3)外貌描写

(4)环境(景物)描写

新知积累·基础练

D

C

语言建构·能力练

综合实践·素养练

1.阅读下面的文字,完成(1)—(4)题。

母亲本不原出来的;她老了,身体不好,走远一点儿就觉得累。我说,正因为如此,才应该多走走。母亲信服地点点头,便去拿外tào。她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

天气很好。今年的春天来得太迟,太迟了,有一些老人挺不住,在清明将到的时候去世了。但是春天总算来了。我的母亲又熬过了一个严冬。

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……这一切都使人想着一样东西——生命。

?

?

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

外tào( ) 铺( )着 嫩( )芽

?

?

(2)文段中有错别字的一个词是“________”,这个词的正确写法是“________”。

(3)“熬过”的“熬”的意思是______________。

(4)文段中画线句子主要运用了________的修辞手法。

套

pū

nèn

不原

不愿

忍受

反复

2.下面两个语段都出自莫怀戚的散文《散步》。语段1中画线语句说的是母亲顺着小路望去所见到的景色;语段2中画线语句是用对称的句子写“分歧”,互相映衬,很有情趣。根据各自语境,在【甲】【乙】【丙】处分别填写标点符号,正确的一项是( )

语段1 但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧!”她的眼睛顺小路望过去【甲】那里有金色的菜花、两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲说。

语段2 后来发生了分歧:我的母亲要走大路,大路平顺【乙】我的儿子要走小路,小路有意思【丙】不过,一切都取决于我。

A.【甲】冒号 【乙】逗号 【丙】省略号

B.【甲】破折号 【乙】逗号 【丙】句号

C.【甲】冒号 【乙】分号 【丙】省略号

D.【甲】破折号 【乙】分号 【丙】句号

【答案】C

3.指出下列各句运用的描写方法。

(1)到了一处,我蹲下来,背起了我的母亲。 ( )

(2)“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲说。 ( )

(3)我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重。 ( )

(4)这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡。 ( )

动作描写

语言描写

外貌描写

环境(景物)描写

4.下列病句修改不正确的一项是( )

A.市区快速公交的正式运营,极大地缓解了市内交通拥堵。(在“交通拥堵”后加上“状况”)

B.我国人工栽培牡丹的历史大约有三百年左右。(删去“大约”或者“左右”)

C.在那壮美的青藏高原上,是我祖祖辈辈生活的地方。(删去“在”和“上”)

D.作为新时代的公民,我们要养成并且提高认真阅读的习惯。(将“并且”改为“和”)

D

应将“并且提高”删去,“提高”与“习惯”不可搭配。

5.下列情境中语言表达得体的一项是( )

A.“弟弟本来就笨,您再生气也没用!”

B.“妈妈别管了,还是要爸爸来教才行!”

C.“你们都别着急,我们一起分析问题出在哪里吧。”

D.“为什么这样子!大晚上的,会影响邻居休息的!”

C

晚上,妈妈辅导弟弟做作业,弟弟总是做错,妈妈很生气,弟弟也委屈地哭了。你在一旁劝说:

容易伤弟弟自尊。

显示出妈妈无能。

充满怨气。

阅读《散步》,回答问题。

6.母亲要走大路,儿子要走小路,面对分歧,“我”是怎样决定的?为什么?

一、精段品读

面对分歧,“我”决定委屈儿子,走大路。因为“我”伴同他的时日还长,伴同母亲的时日已短,这表现了“我”对母亲的孝敬。

7.下面句子中加点词属于大词小用,试分析其表达效果。

把“走大路”还是“走小路”说成“分歧”,大词小用,这样写更好地表现了作者责任的重大,透露出文章的深意。

后来发生了分歧:我的母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思……

·

·

8.结合上下文品味下面的句子在文中所起的作用。

这南方的初春的田野!大块儿小块儿的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树枝上的嫩芽儿也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……

这几句话是景物描写,作者通过描绘新绿、嫩芽儿、冬水,描写了春回大地、万物复苏的美好画面,展现了春天的蓬勃生机,渲染了一种自然和谐的气氛,为下文写作者一家人散步时祥和、欢乐的氛围做铺垫。

9.“我们在田野上散步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。”如果改为“我,我的母亲,我的妻子和儿子,在田野上散步。”或“我们三代人在田野上散步。”好不好?为什么?

不好。这篇文章的题目是《散步》,因此要把“散步”放在前面,“我,我的母亲,我的妻子和儿子”强调了“我”与这些人的关系,修改后表现不出这一效果。这样写,也与后文“我”背着母亲,妻子背着儿子的描写顺序一致。

10.结合上下文说说你对下面句子的理解。

“我”和妻子人到中年,肩负着“承上启下”的责任。对上,肩负着赡养老人的义务;对下,承担着培养、教育子女的重任。这两句话是全文的点睛之笔,形象地表明了“我”和妻子的使命感。

我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也很轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

11.下面的句子摘自原文,它在文中的正确位置应该是( )

二、拓展阅读

A.【甲】处 B.【乙】处 C.【丙】处 D.【丁】处

路越走越长,人越走越累,“举步维艰”都难以形容我当时的状态。

C

【解析】【丙】处对路程及“我”腿部的描写,对应“路长”“累”以及“举步维艰”的状态。

12.揣摩下面句子中加点的词语,分析其表达效果。

示例:“咬着牙”形象地写出了父亲经历一番心理斗争后,最终下定决心在夜晚与“我”徒步15千米回家,表现了父亲对“我”的疼爱之情。

但是父亲看着我充满渴望的眼神,还是咬着牙同意了我的提议。

·

·

·

13.请分析文章第①段的作用。

总领全文;点明文章的主要内容:“我”和父亲徒步15千米回家。

【解析】文章首段作用的分析,一要考虑结构上和文题以及后文的关系,二要分析概括内容,考虑它对于表现文旨的作用。

14.请分析本文标题的作用。

【解析】标题作用要着眼全文作答,从结构上的作用、内容上的作用和形式上的特点进行分析。

这一标题概括了文章的主要内容,揭示了文章的中心,文章通过写“我”和父亲徒步15千米回家的事,突出了“我”坚强地完成了15千米长途跋涉这一艰巨挑战后的自豪和快乐。同时,在徒步过程中,“我”对父亲也有了新的认识,并感受到了父亲对“我”的疼爱,也突然意识到今后“我”的责任。

15.阅读下面语句,说说本文及课文《散步》分别蕴含了作者怎样的情感。

【甲】以前为我遮风挡雨的高大背影,也许今后就需要我的搀扶和支撑了。

【乙】但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

【解析】在阅读过程中就可以理解到两篇文章文旨的不同,前者重在感情的抒发,后者重在弘扬美德和强调中年人的使命。

【甲】:对父亲渐渐老去感到疼惜和自责;突然醒悟“我”的责任重大。

【乙】:小心翼翼,生怕老人与孩子受到伤害,表现了尊老爱幼的传统美德以及浓浓的亲情;强调了作为中年人的“我”和妻子肩上的使命感和责任感。

16.百善孝为先,传统“孝”文化数千年来一直影响着整个中华民族。某校开展了以“传承传统美德,弘扬孝文化”为主题的综合性学习活动,请你参与。

(1)参考图片,探究“孝”的本义。

参考图片可知,一个小孩搀扶着一个老人走路,这就是“孝顺”的表现。所以“孝”就是尽心奉养和服侍父母。

(2)为弘扬传统“孝”文化,请你拟写一则公益广告语。

示例一:善待今天的老人,就是善待明天的自己。

示例二:树欲静而风不止,子欲养而亲不待。

17.本文通过日常生活中一家人散步的小事来表现家庭的温暖、幸福,有很深刻的社会意义,这就是以小见大的写法。请你仿照本文,运用以小见大的写法,写一个片段。(250字以上)

例文:

雪后初霁,爹来看我。远远看到爹的身影,顿觉一股暖流流进我的心里。按捺不住内心的激动,我飞奔到爹的跟前。“冷吗?”爹慈爱地问我。“不冷。”我答道,突然看到爹把大衣裹了一下——在这数九寒冬的雪天,爹竟在寒风中走了十八里雪路。望着爹满是雪花的头发,我的眼前仿佛添了一层雾气。

“钱够吗?”爹习惯性地问。“快没了,不过,再过三天就放假了。”“哦。”爹说着解开了刚刚裹紧的

大衣,北风“嗖”地钻了进去,爹打了个寒战。“给,这是二十元整,够吗?”爹低头注视着我。“够了,用不了的。”我唯恐爹担心,便答道。“喏,给你这个。”爹拿出一元硬币说,“拿着吧,可别乱花。”我接过这枚带着体温的硬币,感到沉甸甸的。一枚硬币,映射出的却是如山的父爱啊!我的泪水止不住流了下来……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首