中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(二十)鱼我所欲也(含答案)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(二十)鱼我所欲也(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 65.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 17:21:09 | ||

图片预览

文档简介

鱼我所欲也

《孟子》

【课文在线】

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

一、词语积累

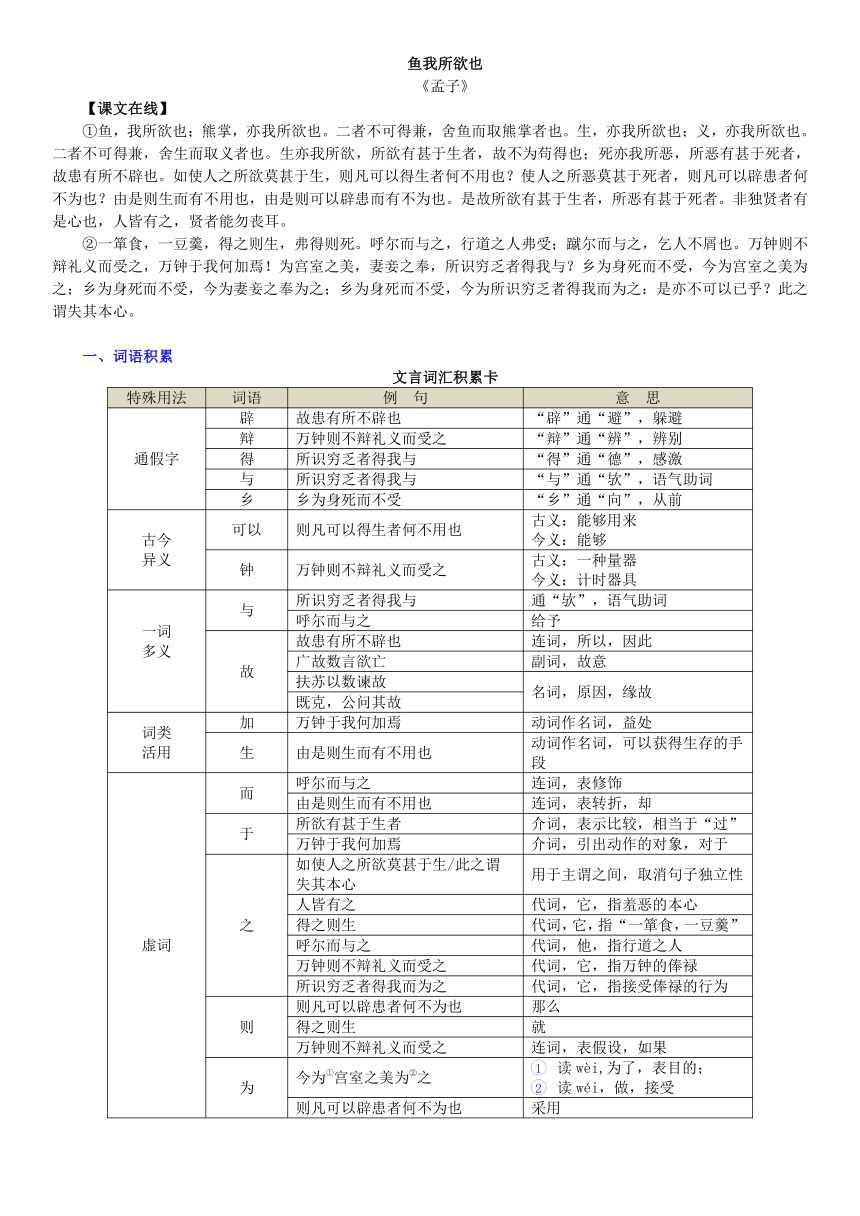

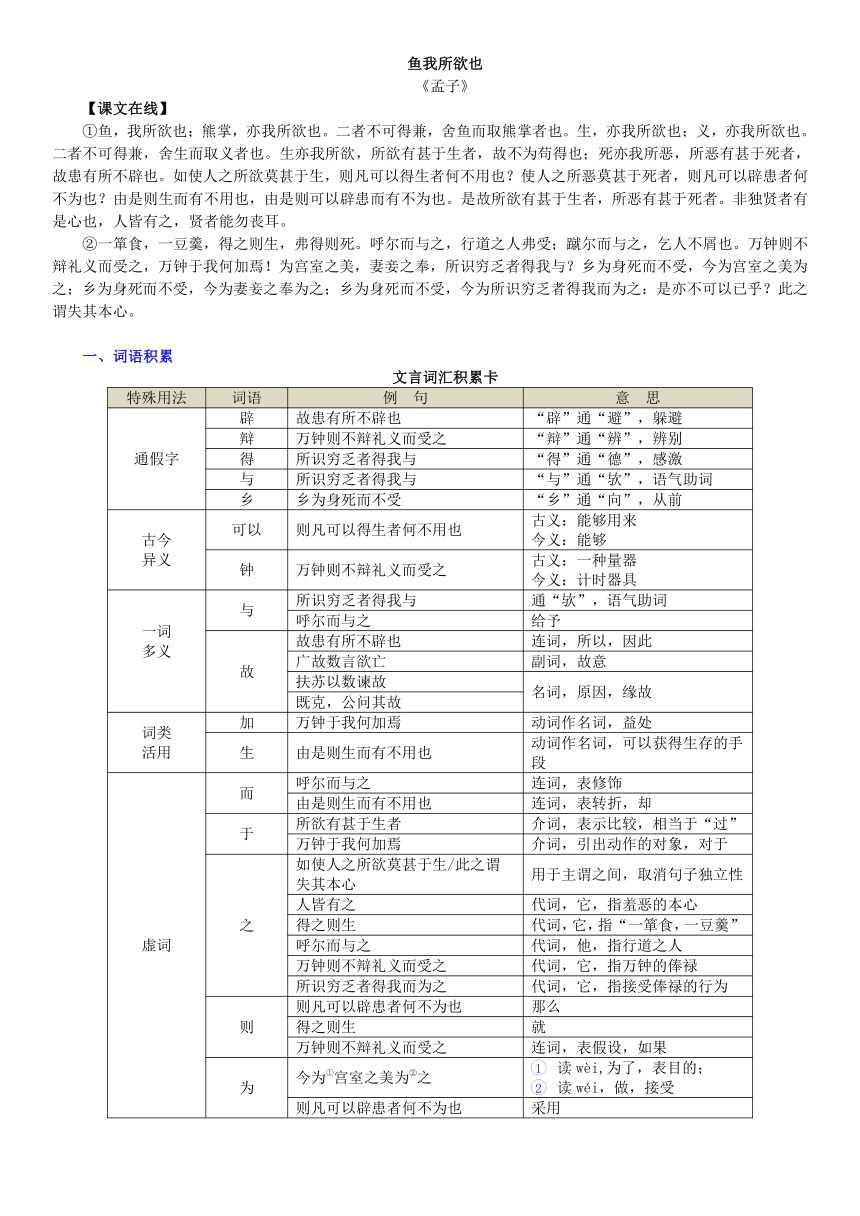

文言词汇积累卡

特殊用法 词语 例 句 意 思

通假字 辟 故患有所不辟也 “辟”通“避”,躲避

辩 万钟则不辩礼义而受之 “辩”通“辨”,辨别

得 所识穷乏者得我与 “得”通“德”,感激

与 所识穷乏者得我与 “与”通“欤”,语气助词

乡 乡为身死而不受 “乡”通“向”,从前

古今异义 可以 则凡可以得生者何不用也 古义:能够用来 今义:能够

钟 万钟则不辩礼义而受之 古义:一种量器 今义:计时器具

一词 多义 与 所识穷乏者得我与 通“欤”,语气助词

呼尔而与之 给予

故 故患有所不辟也 连词,所以,因此

广故数言欲亡 副词,故意

扶苏以数谏故 名词,原因,缘故

既克,公问其故

词类活用 加 万钟于我何加焉 动词作名词,益处

生 由是则生而有不用也 动词作名词,可以获得生存的手段

虚词 而 呼尔而与之 连词,表修饰

由是则生而有不用也 连词,表转折,却

于 所欲有甚于生者 介词,表示比较,相当于“过”

万钟于我何加焉 介词,引出动作的对象,对于

之 如使人之所欲莫甚于生/此之谓失其本心 用于主谓之间,取消句子独立性

人皆有之 代词,它,指羞恶的本心

得之则生 代词,它,指“一箪食,一豆羹”

呼尔而与之 代词,他,指行道之人

万钟则不辩礼义而受之 代词,它,指万钟的俸禄

所识穷乏者得我而为之 代词,它,指接受俸禄的行为

则 则凡可以辟患者何不为也 那么

得之则生 就

万钟则不辩礼义而受之 连词,表假设,如果

为 今为①宫室之美为②之 读wèi,为了,表目的; 读wéi,做,接受

则凡可以辟患者何不为也 采用

二、精讲精练

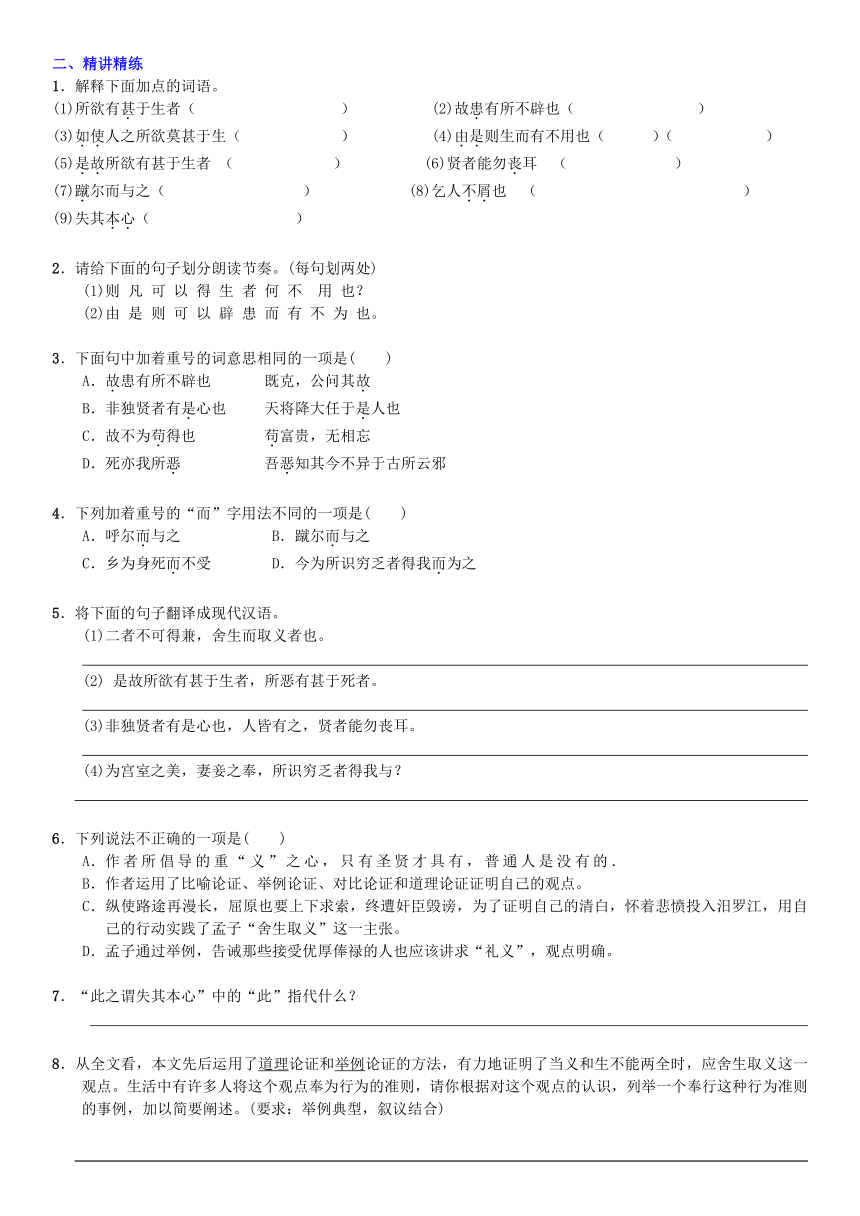

1.解释下面加点的词语。

(1)所欲有甚于生者( ) (2)故患有所不辟也( )

(3)如使人之所欲莫甚于生( ) (4)由是则生而有不用也( )( )

(5)是故所欲有甚于生者 ( ) (6)贤者能勿丧耳 ( )

(7)蹴尔而与之( ) (8)乞人不屑也 ( )

(9)失其本心( )

2.请给下面的句子划分朗读节奏。(每句划两处)

(1)则 凡 可 以 得 生 者 何 不 用 也?

(2)由 是 则 可 以 辟 患 而 有 不 为 也。

3.下面句中加着重号的词意思相同的一项是( )

A.故患有所不辟也 既克,公问其故

B.非独贤者有是心也 天将降大任于是人也

C.故不为苟得也 苟富贵,无相忘

D.死亦我所恶 吾恶知其今不异于古所云邪

4.下列加着重号的“而”字用法不同的一项是( )

A.呼尔而与之 B.蹴尔而与之

C.乡为身死而不受 D.今为所识穷乏者得我而为之

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2) 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(4)为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

6.下列说法不正确的一项是( )

A.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的.

B.作者运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C.纵使路途再漫长,屈原也要上下求索,终遭奸臣毁谤,为了证明自己的清白,怀着悲愤投入汨罗江,用自己的行动实践了孟子“舍生取义”这一主张。

D.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

7.“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?

8.从全文看,本文先后运用了道理论证和举例论证的方法,有力地证明了当义和生不能两全时,应舍生取义这一观点。生活中有许多人将这个观点奉为行为的准则,请你根据对这个观点的认识,列举一个奉行这种行为准则的事例,加以简要阐述。(要求:举例典型,叙议结合)

参考答案:

1.解释下面加点的词语。

(1)所欲有甚于生者(严重,重要) (2)故患有所不辟也( 祸患,灾难)

(3)如使人之所欲莫甚于生(假如,假使)(4)由是则生而有不用也(凭借,根据)(代词,指生存的办法) (5)是故所欲有甚于生者 (因此,由此可见) (6)贤者能勿丧耳 ( 丢掉)

(7)蹴尔而与之(用脚踢) (8)乞人不屑也 (因轻视而不肯接受)

(9)失其本心( 天性,天良)

2.请给下面的句子划分朗读节奏。(每句划两处)

(1)则/ 凡 可 以 得 生 者/ 何 不 用 也?

(2)由 是/ 则 可 以 辟 患/ 而 有 不 为 也。

3.下面句中加着重号的词意思相同的一项是( B )

A.故患有所不辟也 既克,公问其故

B.非独贤者有是心也 天将降大任于是人也

C.故不为苟得也 苟富贵,无相忘

D.死亦我所恶 吾恶知其今不异于古所云邪

(解析:A.所以/原因,缘故;B.这;C.苟且/如果;D.厌恶/疑问代词,哪里,怎么。)

4.下列加着重号的“而”字用法不同的一项是( D )

A.呼尔而与之 B.蹴尔而与之

C.乡为身死而不受 D.今为所识穷乏者得我而为之

(解析:A、B、C项中的“而”均表修饰;D项中的“而”表转折,却。)

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(如果)两样不能同时得到,(我就)舍弃生命而求得大义。

(2) 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

因此,人们所追求的有超过生命的,人们所厌恶的有超过死亡的。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤能的人有这种思想,人人都有的,只不过贤能的人能够不丢掉(它)罢了。

(4)为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

为了宫室的华美、妻妾的侍奉,(我)所认识的贫苦的人感激我吗?

6.下列说法不正确的一项是( A )

A.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的.

B.作者运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C.纵使路途再漫长,屈原也要上下求索,终遭奸臣毁谤,为了证明自己的清白,怀着悲愤投入汨罗江,用自己的行动实践了孟子“舍生取义”这一主张。

D.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

(解析:A.作者所倡导的重“义”之心,不是只有圣贤才具有,普通人也有,不过贤人能够不丧失罢了。)

7.“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?

万钟则不辩礼义而受之(或:乡为身死而不受,今为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我而为之。如用自己的话答出这个意思也可。)

8.从全文看,本文先后运用了道理论证和举例论证的方法,有力地证明了当义和生不能两全时,应舍生取义这一观点。生活中有许多人将这个观点奉为行为的准则,请你根据对这个观点的认识,列举一个奉行这种行为准则的事例,加以简要阐述。(要求:举例典型,叙议结合)

示例:南宋文天祥组织力量坚决抵抗外敌入侵,失败被俘后,面对元朝的威逼利诱毫不动摇,视死如归,最终被杀,他这种高尚的民族气节和为正义献身的精神是永远值得后人学习的。(其他例子还可以举2016年特大暴雨中为抢险救灾牺牲生命的武警官兵等)

《孟子》

【课文在线】

①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

②一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

一、词语积累

文言词汇积累卡

特殊用法 词语 例 句 意 思

通假字 辟 故患有所不辟也 “辟”通“避”,躲避

辩 万钟则不辩礼义而受之 “辩”通“辨”,辨别

得 所识穷乏者得我与 “得”通“德”,感激

与 所识穷乏者得我与 “与”通“欤”,语气助词

乡 乡为身死而不受 “乡”通“向”,从前

古今异义 可以 则凡可以得生者何不用也 古义:能够用来 今义:能够

钟 万钟则不辩礼义而受之 古义:一种量器 今义:计时器具

一词 多义 与 所识穷乏者得我与 通“欤”,语气助词

呼尔而与之 给予

故 故患有所不辟也 连词,所以,因此

广故数言欲亡 副词,故意

扶苏以数谏故 名词,原因,缘故

既克,公问其故

词类活用 加 万钟于我何加焉 动词作名词,益处

生 由是则生而有不用也 动词作名词,可以获得生存的手段

虚词 而 呼尔而与之 连词,表修饰

由是则生而有不用也 连词,表转折,却

于 所欲有甚于生者 介词,表示比较,相当于“过”

万钟于我何加焉 介词,引出动作的对象,对于

之 如使人之所欲莫甚于生/此之谓失其本心 用于主谓之间,取消句子独立性

人皆有之 代词,它,指羞恶的本心

得之则生 代词,它,指“一箪食,一豆羹”

呼尔而与之 代词,他,指行道之人

万钟则不辩礼义而受之 代词,它,指万钟的俸禄

所识穷乏者得我而为之 代词,它,指接受俸禄的行为

则 则凡可以辟患者何不为也 那么

得之则生 就

万钟则不辩礼义而受之 连词,表假设,如果

为 今为①宫室之美为②之 读wèi,为了,表目的; 读wéi,做,接受

则凡可以辟患者何不为也 采用

二、精讲精练

1.解释下面加点的词语。

(1)所欲有甚于生者( ) (2)故患有所不辟也( )

(3)如使人之所欲莫甚于生( ) (4)由是则生而有不用也( )( )

(5)是故所欲有甚于生者 ( ) (6)贤者能勿丧耳 ( )

(7)蹴尔而与之( ) (8)乞人不屑也 ( )

(9)失其本心( )

2.请给下面的句子划分朗读节奏。(每句划两处)

(1)则 凡 可 以 得 生 者 何 不 用 也?

(2)由 是 则 可 以 辟 患 而 有 不 为 也。

3.下面句中加着重号的词意思相同的一项是( )

A.故患有所不辟也 既克,公问其故

B.非独贤者有是心也 天将降大任于是人也

C.故不为苟得也 苟富贵,无相忘

D.死亦我所恶 吾恶知其今不异于古所云邪

4.下列加着重号的“而”字用法不同的一项是( )

A.呼尔而与之 B.蹴尔而与之

C.乡为身死而不受 D.今为所识穷乏者得我而为之

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2) 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(4)为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

6.下列说法不正确的一项是( )

A.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的.

B.作者运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C.纵使路途再漫长,屈原也要上下求索,终遭奸臣毁谤,为了证明自己的清白,怀着悲愤投入汨罗江,用自己的行动实践了孟子“舍生取义”这一主张。

D.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

7.“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?

8.从全文看,本文先后运用了道理论证和举例论证的方法,有力地证明了当义和生不能两全时,应舍生取义这一观点。生活中有许多人将这个观点奉为行为的准则,请你根据对这个观点的认识,列举一个奉行这种行为准则的事例,加以简要阐述。(要求:举例典型,叙议结合)

参考答案:

1.解释下面加点的词语。

(1)所欲有甚于生者(严重,重要) (2)故患有所不辟也( 祸患,灾难)

(3)如使人之所欲莫甚于生(假如,假使)(4)由是则生而有不用也(凭借,根据)(代词,指生存的办法) (5)是故所欲有甚于生者 (因此,由此可见) (6)贤者能勿丧耳 ( 丢掉)

(7)蹴尔而与之(用脚踢) (8)乞人不屑也 (因轻视而不肯接受)

(9)失其本心( 天性,天良)

2.请给下面的句子划分朗读节奏。(每句划两处)

(1)则/ 凡 可 以 得 生 者/ 何 不 用 也?

(2)由 是/ 则 可 以 辟 患/ 而 有 不 为 也。

3.下面句中加着重号的词意思相同的一项是( B )

A.故患有所不辟也 既克,公问其故

B.非独贤者有是心也 天将降大任于是人也

C.故不为苟得也 苟富贵,无相忘

D.死亦我所恶 吾恶知其今不异于古所云邪

(解析:A.所以/原因,缘故;B.这;C.苟且/如果;D.厌恶/疑问代词,哪里,怎么。)

4.下列加着重号的“而”字用法不同的一项是( D )

A.呼尔而与之 B.蹴尔而与之

C.乡为身死而不受 D.今为所识穷乏者得我而为之

(解析:A、B、C项中的“而”均表修饰;D项中的“而”表转折,却。)

5.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)二者不可得兼,舍生而取义者也。

(如果)两样不能同时得到,(我就)舍弃生命而求得大义。

(2) 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

因此,人们所追求的有超过生命的,人们所厌恶的有超过死亡的。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤能的人有这种思想,人人都有的,只不过贤能的人能够不丢掉(它)罢了。

(4)为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

为了宫室的华美、妻妾的侍奉,(我)所认识的贫苦的人感激我吗?

6.下列说法不正确的一项是( A )

A.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的.

B.作者运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C.纵使路途再漫长,屈原也要上下求索,终遭奸臣毁谤,为了证明自己的清白,怀着悲愤投入汨罗江,用自己的行动实践了孟子“舍生取义”这一主张。

D.孟子通过举例,告诫那些接受优厚俸禄的人也应该讲求“礼义”,观点明确。

(解析:A.作者所倡导的重“义”之心,不是只有圣贤才具有,普通人也有,不过贤人能够不丧失罢了。)

7.“此之谓失其本心”中的“此”指代什么?

万钟则不辩礼义而受之(或:乡为身死而不受,今为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我而为之。如用自己的话答出这个意思也可。)

8.从全文看,本文先后运用了道理论证和举例论证的方法,有力地证明了当义和生不能两全时,应舍生取义这一观点。生活中有许多人将这个观点奉为行为的准则,请你根据对这个观点的认识,列举一个奉行这种行为准则的事例,加以简要阐述。(要求:举例典型,叙议结合)

示例:南宋文天祥组织力量坚决抵抗外敌入侵,失败被俘后,面对元朝的威逼利诱毫不动摇,视死如归,最终被杀,他这种高尚的民族气节和为正义献身的精神是永远值得后人学习的。(其他例子还可以举2016年特大暴雨中为抢险救灾牺牲生命的武警官兵等)