中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(二十二)得道多助(含答案)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(二十二)得道多助(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 34.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 20:05:50 | ||

图片预览

文档简介

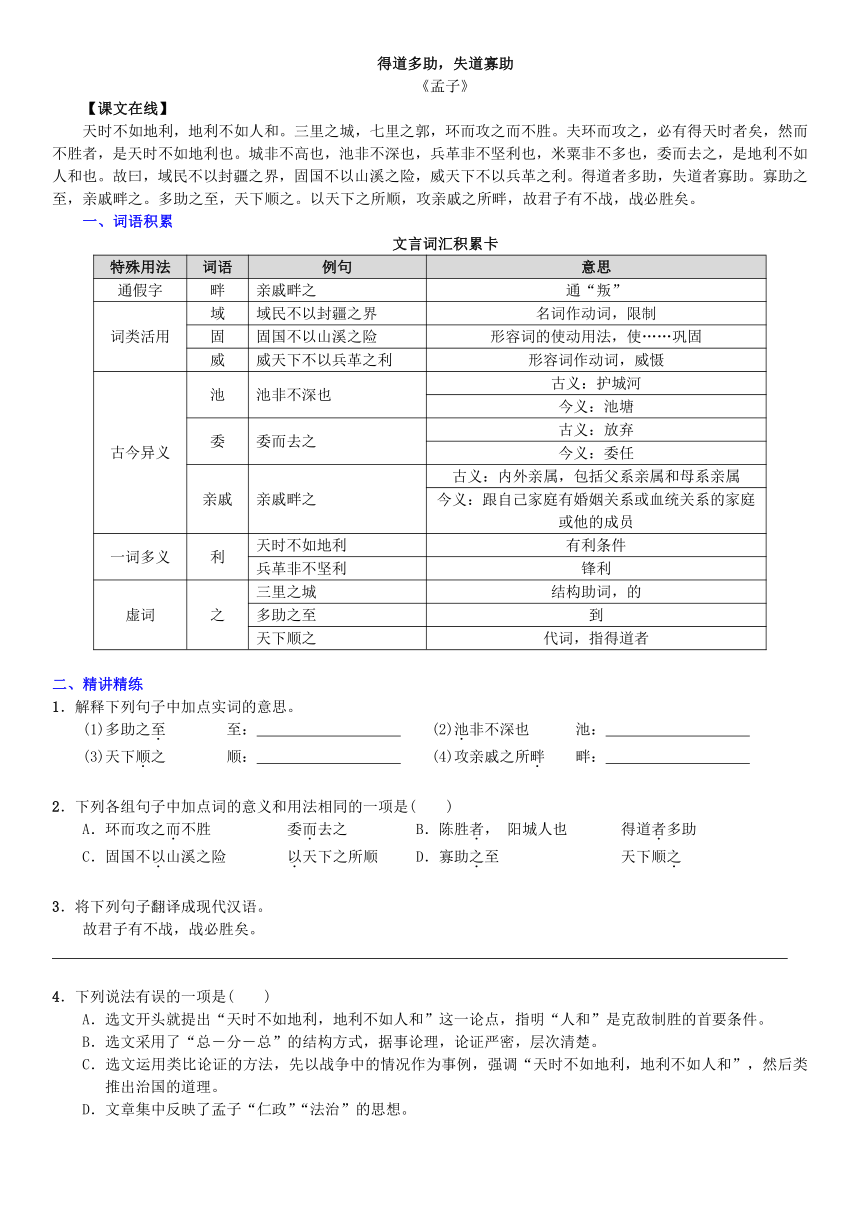

得道多助,失道寡助

《孟子》

【课文在线】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

一、词语积累

文言词汇积累卡

特殊用法 词语 例句 意思

通假字 畔 亲戚畔之 通“叛”

词类活用 域 域民不以封疆之界 名词作动词,限制

固 固国不以山溪之险 形容词的使动用法,使……巩固

威 威天下不以兵革之利 形容词作动词,威慑

古今异义 池 池非不深也 古义:护城河

今义:池塘

委 委而去之 古义:放弃

今义:委任

亲戚 亲戚畔之 古义:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或他的成员

一词多义 利 天时不如地利 有利条件

兵革非不坚利 锋利

虚词 之 三里之城 结构助词,的

多助之至 到

天下顺之 代词,指得道者

二、精讲精练

1.解释下列句子中加点实词的意思。

(1)多助之至 至: (2)池非不深也 池:

(3)天下顺之 顺: (4)攻亲戚之所畔 畔:

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 委而去之 B.陈胜者, 阳城人也 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

3.将下列句子翻译成现代汉语。

故君子有不战,战必胜矣。

4.下列说法有误的一项是( )

A.选文开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一论点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

B.选文采用了“总-分-总”的结构方式,据事论理,论证严密,层次清楚。

C.选文运用类比论证的方法,先以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理。

D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想。

参考答案:

1.解释下列句子中加点实词的意思。

(1)多助之至 至:极点 (2)池非不深也 池:护城河

(3)天下顺之 顺:归顺,服从 (4)攻亲戚之所畔 畔:通“叛”,背叛

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( C )

A.环而攻之而不胜 委而去之 B.陈胜者, 阳城人也 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

(解析:A.连词,表转折/表顺承;B.代词,放在主语后面,表判断/代词,……的人;C.介词,表示动作行为所凭借的条件,凭借,靠;D.音节助词,无实意/代词,代指他(多助之至的人)。)

3.将下列句子翻译成现代汉语。

故君子有不战,战必胜矣。

所以君子不战则已,战就一定能胜利。

4.下列说法有误的一项是( D )

A.选文开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一论点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

B.选文采用了“总-分-总”的结构方式,据事论理,论证严密,层次清楚。

C.选文运用类比论证的方法,先以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理。

D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想。

(解析:孟子是儒家学派的代表人物,主张“仁政”,“法治”是法家代表人物韩非子的观点。)

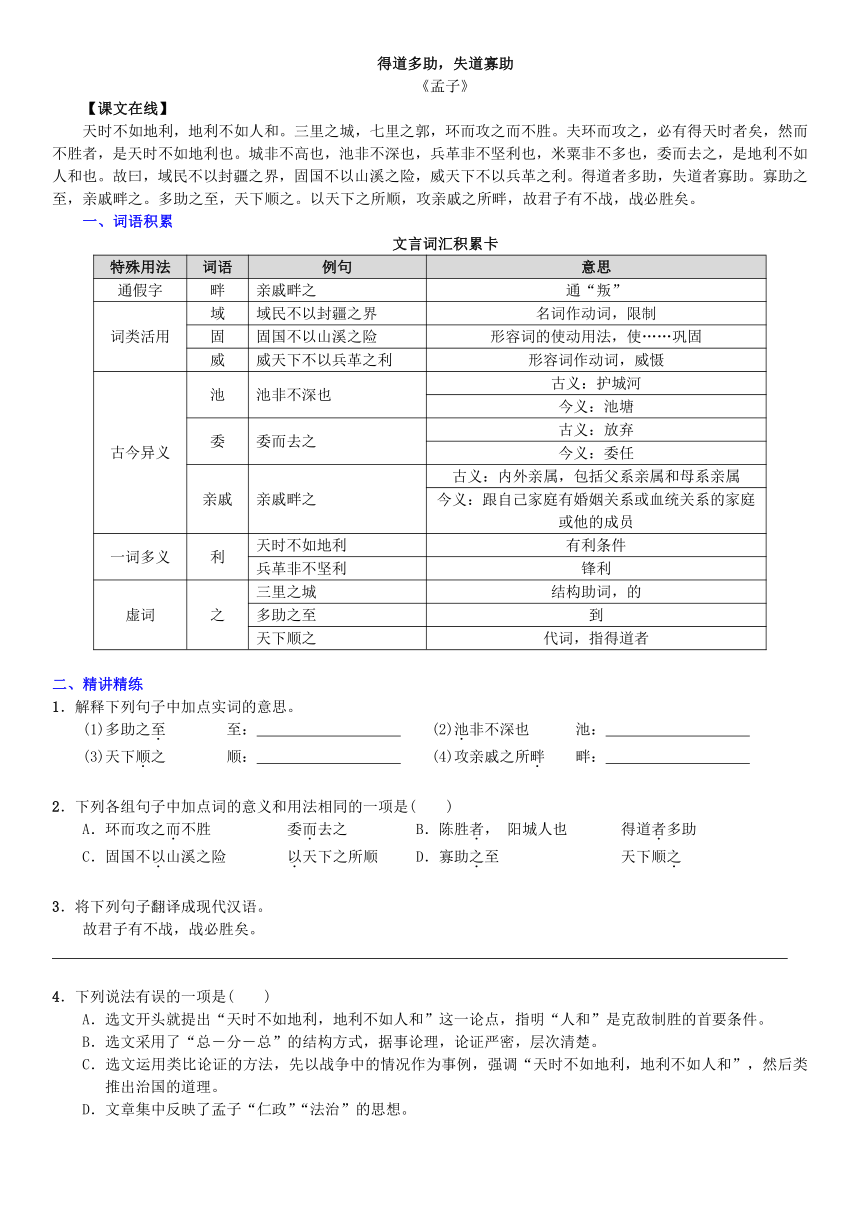

《孟子》

【课文在线】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

一、词语积累

文言词汇积累卡

特殊用法 词语 例句 意思

通假字 畔 亲戚畔之 通“叛”

词类活用 域 域民不以封疆之界 名词作动词,限制

固 固国不以山溪之险 形容词的使动用法,使……巩固

威 威天下不以兵革之利 形容词作动词,威慑

古今异义 池 池非不深也 古义:护城河

今义:池塘

委 委而去之 古义:放弃

今义:委任

亲戚 亲戚畔之 古义:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或他的成员

一词多义 利 天时不如地利 有利条件

兵革非不坚利 锋利

虚词 之 三里之城 结构助词,的

多助之至 到

天下顺之 代词,指得道者

二、精讲精练

1.解释下列句子中加点实词的意思。

(1)多助之至 至: (2)池非不深也 池:

(3)天下顺之 顺: (4)攻亲戚之所畔 畔:

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.环而攻之而不胜 委而去之 B.陈胜者, 阳城人也 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

3.将下列句子翻译成现代汉语。

故君子有不战,战必胜矣。

4.下列说法有误的一项是( )

A.选文开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一论点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

B.选文采用了“总-分-总”的结构方式,据事论理,论证严密,层次清楚。

C.选文运用类比论证的方法,先以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理。

D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想。

参考答案:

1.解释下列句子中加点实词的意思。

(1)多助之至 至:极点 (2)池非不深也 池:护城河

(3)天下顺之 顺:归顺,服从 (4)攻亲戚之所畔 畔:通“叛”,背叛

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( C )

A.环而攻之而不胜 委而去之 B.陈胜者, 阳城人也 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

(解析:A.连词,表转折/表顺承;B.代词,放在主语后面,表判断/代词,……的人;C.介词,表示动作行为所凭借的条件,凭借,靠;D.音节助词,无实意/代词,代指他(多助之至的人)。)

3.将下列句子翻译成现代汉语。

故君子有不战,战必胜矣。

所以君子不战则已,战就一定能胜利。

4.下列说法有误的一项是( D )

A.选文开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一论点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

B.选文采用了“总-分-总”的结构方式,据事论理,论证严密,层次清楚。

C.选文运用类比论证的方法,先以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理。

D.文章集中反映了孟子“仁政”“法治”的思想。

(解析:孟子是儒家学派的代表人物,主张“仁政”,“法治”是法家代表人物韩非子的观点。)