中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(十七)曹刿论战(含答案)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题冲刺复习——文言文阅读(十七)曹刿论战(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 20:16:38 | ||

图片预览

文档简介

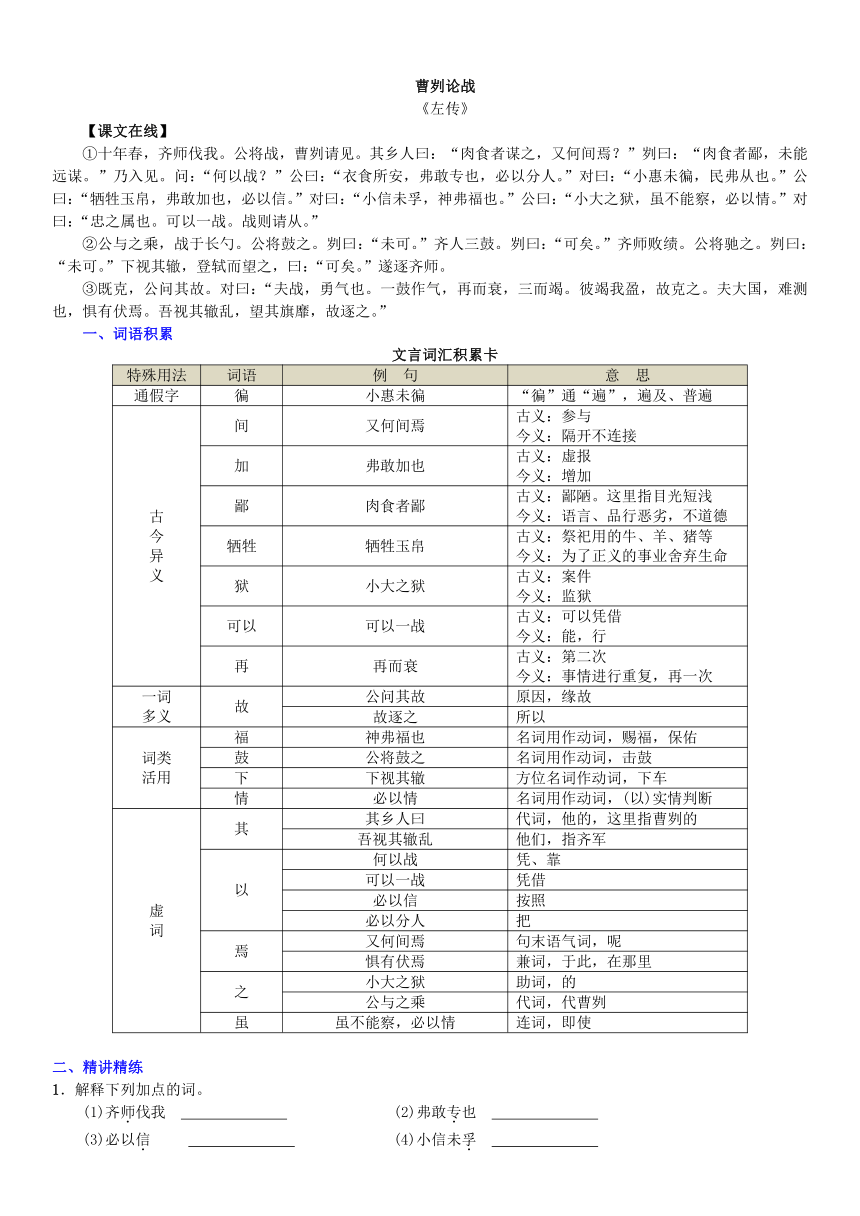

曹刿论战

《左传》

【课文在线】

①十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

②公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

③既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

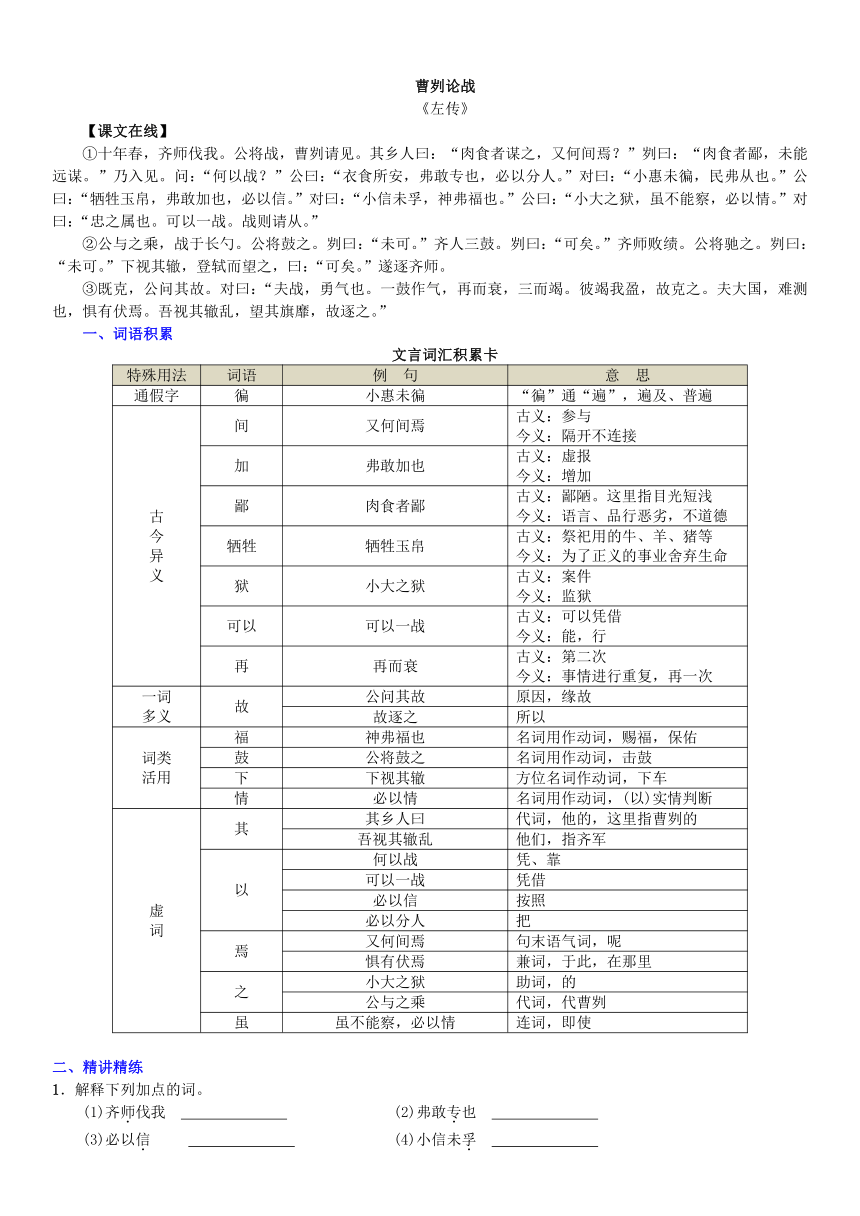

一、词语积累

文言词汇积累卡

特殊用法 词语 例 句 意 思

通假字 徧 小惠未徧 “徧”通“遍”,遍及、普遍

古今异义 间 又何间焉 古义:参与今义:隔开不连接

加 弗敢加也 古义:虚报今义:增加

鄙 肉食者鄙 古义:鄙陋。这里指目光短浅 今义:语言、品行恶劣,不道德

牺牲 牺牲玉帛 古义:祭祀用的牛、羊、猪等 今义:为了正义的事业舍弃生命

狱 小大之狱 古义:案件 今义:监狱

可以 可以一战 古义:可以凭借 今义:能,行

再 再而衰 古义:第二次 今义:事情进行重复,再一次

一词多义 故 公问其故 原因,缘故

故逐之 所以

词类活用 福 神弗福也 名词用作动词,赐福,保佑

鼓 公将鼓之 名词用作动词,击鼓

下 下视其辙 方位名词作动词,下车

情 必以情 名词用作动词,(以)实情判断

虚词 其 其乡人曰 代词,他的,这里指曹刿的

吾视其辙乱 他们,指齐军

以 何以战 凭、靠

可以一战 凭借

必以信 按照

必以分人 把

焉 又何间焉 句末语气词,呢

惧有伏焉 兼词,于此,在那里

之 小大之狱 助词,的

公与之乘 代词,代曹刿

虽 虽不能察,必以情 连词,即使

二、精讲精练

1.解释下列加点的词。

(1)齐师伐我 (2)弗敢专也

(3)必以信 (4)小信未孚

(5)虽不能察 (6)忠之属也

(7)公将驰之 (8) 遂逐齐师 ;

(9)一鼓作气 (10)夫大国,难测也,惧有伏焉 ;

(11)望其旗靡

2.下列各组中加点的词意思相同的一项是( )

A.忠之属也 属予作文以记之 B.衣食所安,弗敢专也 燕雀安知鸿鹄之志哉

C.小惠未徧 大王加惠,以大易小 D.十年春,齐师伐我 伐竹取道,下见小潭

3.下列加着重号的词意义和用法相同的一项是( )

A.登轼而望之 临溪而渔,溪深而鱼肥(《醉翁亭记》)

B.战于长勺 皆以美于徐公(《邹忌讽齐王纳谏》)

C.何以战 无从致书以观(《送东阳马生序》)

D.乃入见 家祭无忘告乃翁(《示儿》)

4.请用现代汉语翻译下列句子。

(1)肉食者鄙,未能远谋。

(2)小大之狱,虽不能察,必以情。

(3) 一鼓作气,再而衰,三而竭。

5.下面是对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文的主人公是鲁庄公,文章刻画了他“短视”“浮躁”的昏君形象。

B.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,这里面既有对当权者的蔑视,又显示出他的自信。

C.鲁庄公身为鲁国国君,在迎战“齐师”时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的保佑,他急躁冒进,他“既克”却“问其故”,处处显露出“鄙”。

D.全文紧紧扣住“论战”来写,对曹刿的言论写得详备,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

6.曹刿认为作战取胜的先决条件是什么?(用自己的话概括回答)

7.曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。

(1)政治方面:

(2)军事方面:

8.鲁庄公是个平庸的国君,但从选文可以看出,他身上也有不少值得肯定的地方。请找出一处做简要分析。

参考答案:

1.解释下列加点的词。

(1)齐师伐我 军队 (2)弗敢专也 个人专有

(3)必以信 实情 (4)小信未孚 为人所信服

(5)虽不能察 明察 (6)忠之属也 尽力做好分内的事

(7)公将驰之 驱车(追赶) (8) 遂逐齐师 就,于是;追赶、追击

(9)一鼓作气 振作 (10)夫大国,难测也,惧有伏焉 揣测,估计;埋伏

(11)望其旗靡 倒下

2.下列各组中加点的词意思相同的一项是( C )

A.忠之属也 属予作文以记之 B.衣食所安,弗敢专也 燕雀安知鸿鹄之志哉

C.小惠未徧 大王加惠,以大易小 D.十年春,齐师伐我 伐竹取道,下见小潭

(解析:A.类/通“嘱”;B.养/疑问代词,怎么,哪里;C.恩惠;D.进攻/砍伐。)

3.下列加着重号的词意义和用法相同的一项是( A )

A.登轼而望之 临溪而渔,溪深而鱼肥(《醉翁亭记》)

B.战于长勺 皆以美于徐公(《邹忌讽齐王纳谏》)

C.何以战 无从致书以观(《送东阳马生序》)

D.乃入见 家祭无忘告乃翁(《示儿》)

(解析:A.连词,表顺承;B.介词,在/介词,表示比较,相当于“过”;C.介词,凭、靠/介词,来;D.于是,就/第二人称代词,你,你的。)

4.请用现代汉语翻译下列句子。

(1)肉食者鄙,未能远谋。

位高权显的人眼光短浅,不能深谋远虑。

(2)小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的案件,即使不能一一明察,也要根据实情来判断。

(3) 一鼓作气,再而衰,三而竭。

第一次击鼓(能够)振作(士兵们)的士气,第二次击鼓士气就低落了,第三次击鼓士气就没有了。

5.下面是对文章的理解和分析,不正确的一项是( A )

A.本文的主人公是鲁庄公,文章刻画了他“短视”“浮躁”的昏君形象。

B.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,这里面既有对当权者的蔑视,又显示出他的自信。

C.鲁庄公身为鲁国国君,在迎战“齐师”时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的保佑,他急躁冒进,他“既克”却“问其故”,处处显露出“鄙”。

D.全文紧紧扣住“论战”来写,对曹刿的言论写得详备,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

(解析:本文主人公应该是曹刿,而且鲁庄公虽然“短视”“浮躁”,但不是昏君,他礼贤下士,善于听取别人的意见,不耻下问,这些都是战争取胜的必要条件。 )

6.曹刿认为作战取胜的先决条件是什么?(用自己的话概括回答)

取信于民。

7.曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。

(1)政治方面:战前三问。说明他明白政治上取信于民是作战的先决条件,有远见。

(2)军事方面:善于观察敌情,把握进攻和追击的时机。(或:适时出击,适时追击。)

8.鲁庄公是个平庸的国君,但从选文可以看出,他身上也有不少值得肯定的地方。请找出一处做简要分析。

①“公将战”表现鲁庄公面对强敌毫不畏惧。②“小大之狱,虽不能察,必以情”表现鲁庄公取信于民(或:勤政爱民)。③“公与之乘”表现鲁庄公礼贤下士。④“公问其故”表现鲁庄公不耻下问。⑤鲁庄公发现曹刿才华出众,加以重用,表现鲁庄公知人善任。⑥在作战时机的选择上,两次遭到曹刿否定,鲁庄公毫不介意,表现鲁庄公胸怀宽广,从善如流。