(人教版部编版)高中历史必修中外历史纲要上册:第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元测试 (含答案与解析)

文档属性

| 名称 | (人教版部编版)高中历史必修中外历史纲要上册:第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元测试 (含答案与解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 18:31:51 | ||

图片预览

文档简介

第三单元测试

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.魏晋南北朝时宰相事权,由中书、门下、尚书三省协同行使。隋唐又进一步完善为中书省拟旨、门下省审核、尚书省执行的分工协作。宋元之际三省制消亡,仍沿袭群相旧例,设丞相,平章,参政,左、右丞等多名官员,会议处理朝廷机务。材料中三省制的演变( )

A.从制度上消除了腐败的根源 B.是人治与法治的紧密结合

C.是权力分割与制约的产物 D.加强了中央对地方的控制

2.下表为北宋名臣事迹的相关记载。

人物 性格描述 结果

吕端 老成持重,宽厚多恕,识大体,以清简为务,对于各种争议和分歧,很少发表意见 被太宗称赞为“吕端大事不糊涂”,在宰相位置上退休

毕士安 张洎、毕士安候选翰林学士,最后毕士安胜出,理由是“但(张)履行(资历)远在下尔” 官至宰相。病逝时宋真宗亲至其府邸哭吊,异常悲恸

寇准 书生气浓,对社会现实很敏锐,有胆略,有锐气,但解决实际问题的能力似嫌不足 三次为相,三度被贬,终雷州司户参军,病逝于雷州

材料表明北宋( )

A.重文轻武,文官待遇较高 B.政治相对保守,老成持重者受重视

C.理学兴起,重视内心反省 D.科举考试完善,所选人才各有所长

3.朱熹对王安石评价道:“惑乱神祖之聪明而变移其心术,使不得遂其大有为之志,而反为一世祸败之原者。”其评价( )

A.基本符合实际情况 B.以理学攻击异己之术

C.捍卫了神学的权威 D.对理学发展有所损害

4.钱穆先生说,行省“是一个极不合理的制度”,“行中书省就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事,如是则地方绝无权,权只在中央”,“这种行省设施,实际上并不是为了行政方便,而是为了军事控制”。在以上材料中,钱穆先生认为( )

A.行省制合理划分了中央与地方的权力 B.行省的职能大致相当于现在的派出所

C.元代立国后放松了对国家的军事建设 D.行省设立的初衷是加强对地方的军事控制

5.《元代政治制度研究》中指出,元朝史学家揭傒斯说,“镇以磐石宗,重以分省寄”,《元史·明宗纪》也称行省为“方面之寄”。合而论之,即在传统的郡县制基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,把行省当做分寄与集权的枢纽。这一做法( )

A.不利于强化集权 B.具有原始民主性 C.优化了地方管理 D.削弱了行省职权

6.金初用辽、宋旧钱。海陵王时,为适应流通需要,制造了交钞(纸币),后又铸造“正隆通宝”“大定通宝”“永安宝货”,与钞参行。这说明商业的发展( )

A.使纸币正式取代通宝 B.促进北方人口增加 C.使货币使用情况混乱 D.引起货币流通扩大

7.宋代限制各国朝贡使团的规模,曾下令“擅载外国入贡者”,将处以“徒二年,财物没官”的惩罚;同时鼓励海商招徕蕃商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。这说明宋代( )

A.逐步放弃朝贡贸易的体制 B.对海外贸易采取了务实的政策

C.调整重农抑商为官商分利 D.加强了海外贸易的管理和征税

8.宋朝以前的家训大多只重视读书仕宦,对其他职业较少提及,对诸如音乐、美术、医学等杂艺则持鄙弃态度。宋朝以后的家训对其他职业多有提及,基本不鄙弃杂艺,还较多渗透了择业、理财等经济思想。宋朝家训变化的主要原因是( )

A.主流社会观念受到冲击 B.人们谋生的职业观发生变化

C.商品经济有了较大发展 D.世家大族式的家族制度瓦解

9.唐代前期的政治人物,大多数是北方人。唐代后期进土及第增长幅度最大的是福建、江西和湖南。入宋以后,南方士人在政治上扮演的角色愈来愈重要。在王安石变法中,参与变法的也大都是江南人士。这些现象反映了( )

A.南方经济的进一步发展 B.程朱理学已成为官方哲学

C.江南政治实力比重增强 D.科举制促进社会结构变动

10.朱熹曾自述之所以得中进士,是因为在答卷中揉进了佛理,而他初次赴京赶考,随身携带的也只有某高僧的语录。这反映了( )

A.佛学与儒学有相通之处 B.理学思想根源于佛学

C.科举考试以阐释佛理为主 D.儒学正统地位发生动摇

11.有史家认为:“宋词、宋文、宋画、宋代文玩以及宋代理学,构成了一个精致辽阔而又森严的贵族世界,而在这一世界之外,另有一种文化形态崛起,这就是熙熙攘攘的商市生活、在人头攒动的瓦舍勾栏中成长起来的野俗而生动的市民文化。”这反映了宋代( )

A.古典文化达到顶峰 B.理学推动了贵族文化兴起

C.社会文化日益多元化 D.市民文化冲击了贵族文化

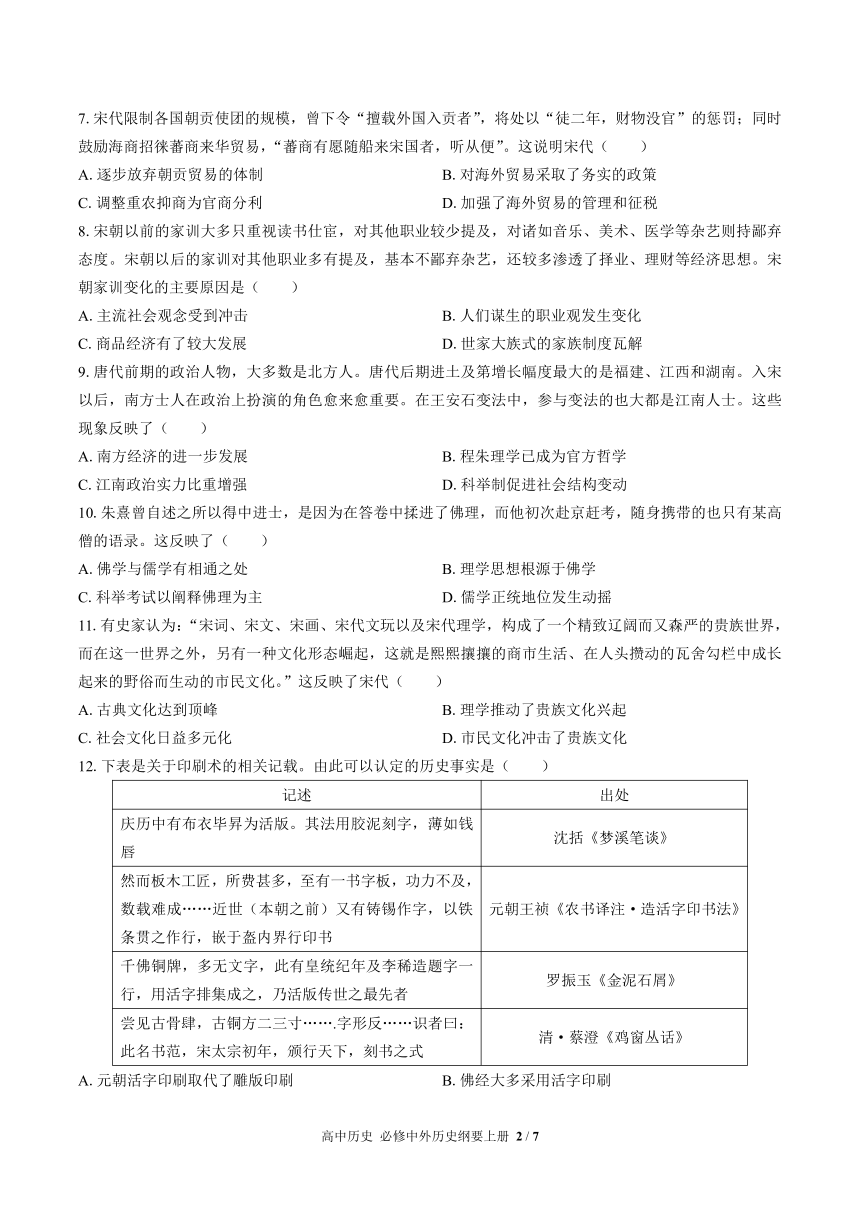

12.下表是关于印刷术的相关记载。由此可以认定的历史事实是( )

记述 出处

庆历中有布衣毕昇为活版。其法用胶泥刻字,薄如钱唇 沈括《梦溪笔谈》

然而板木工匠,所费甚多,至有一书字板,功力不及,数载难成……近世(本朝之前)又有铸锡作字,以铁条贯之作行,嵌于盔内界行印书 元朝王祯《农书译注·造活字印书法》

千佛铜牌,多无文字,此有皇统纪年及李稀造题字一行,用活字排集成之,乃活版传世之最先者 罗振玉《金泥石屑》

尝见古骨肆,古铜方二三寸…….字形反……识者曰:此名书范,宋太宗初年,颁行天下,刻书之式 清·蔡澄《鸡窗丛话》

A.元朝活字印刷取代了雕版印刷 B.佛经大多采用活字印刷

C.金属活字印刷最迟出现于南宋 D.泥活字印刷术流传广泛

二、非选择题(本大题共2个小题,其中第13题22分,第14题30分,共52分。)

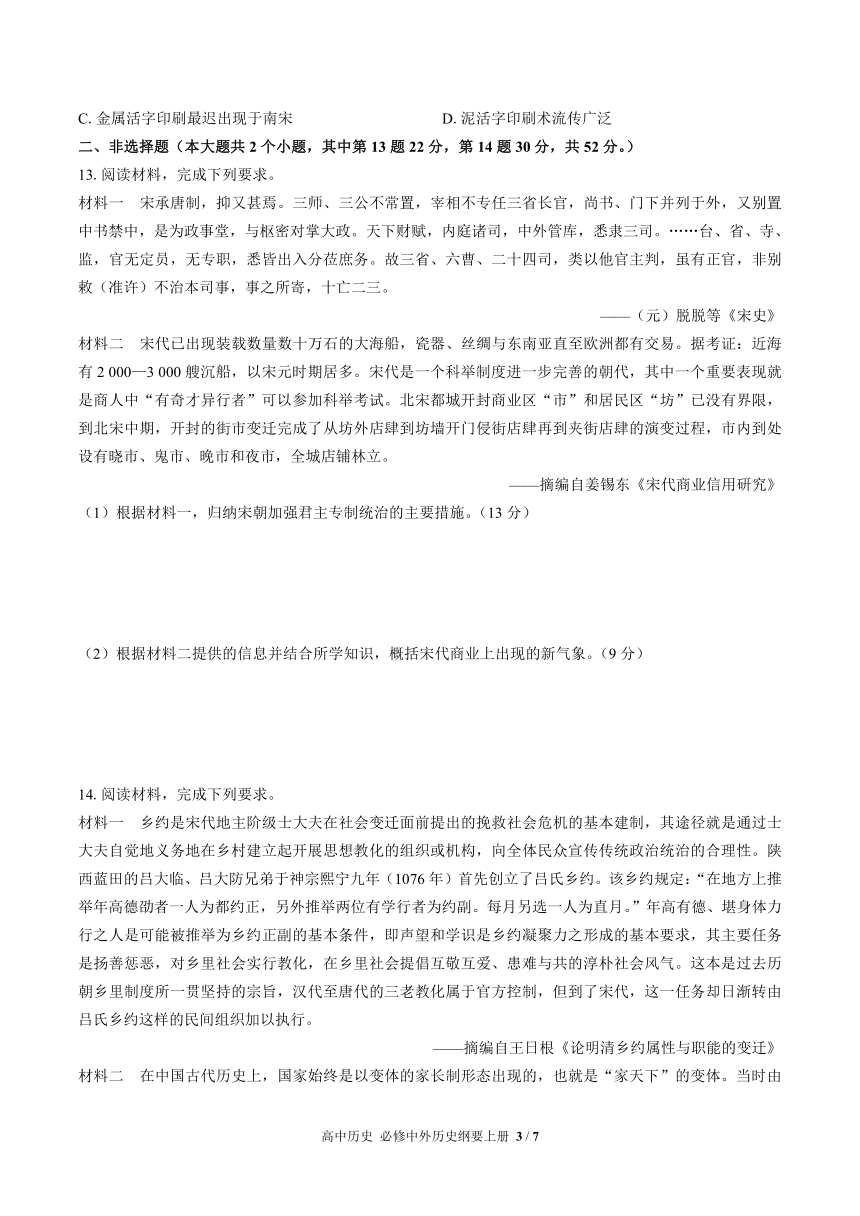

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外管库,悉隶三司。……台、省、寺、监,官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹、二十四司,类以他官主判,虽有正官,非别敕(准许)不治本司事,事之所寄,十亡二三。

——(元)脱脱等《宋史》

材料二 宋代已出现装载数量数十万石的大海船,瓷器、丝绸与东南亚直至欧洲都有交易。据考证:近海有2 000—3 000艘沉船,以宋元时期居多。宋代是一个科举制度进一步完善的朝代,其中一个重要表现就是商人中“有奇才异行者”可以参加科举考试。北宋都城开封商业区“市”和居民区“坊”已没有界限,到北宋中期,开封的街市变迁完成了从坊外店肆到坊墙开门侵街店肆再到夹街店肆的演变过程,市内到处设有晓市、鬼市、晚市和夜市,全城店铺林立。

——摘编自姜锡东《宋代商业信用研究》

(1)根据材料一,归纳宋朝加强君主专制统治的主要措施。(13分)

(2)根据材料二提供的信息并结合所学知识,概括宋代商业上出现的新气象。(9分)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 乡约是宋代地主阶级士大夫在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制,其途径就是通过士大夫自觉地义务地在乡村建立起开展思想教化的组织或机构,向全体民众宣传传统政治统治的合理性。陕西蓝田的吕大临、吕大防兄弟于神宗熙宁九年(1076年)首先创立了吕氏乡约。该乡约规定:“在地方上推举年高德劭者一人为都约正,另外推举两位有学行者为约副。每月另选一人为直月。”年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。这本是过去历朝乡里制度所一贯坚持的宗旨,汉代至唐代的三老教化属于官方控制,但到了宋代,这一任务却日渐转由吕氏乡约这样的民间组织加以执行。

——摘编自王日根《论明清乡约属性与职能的变迁》

材料二 在中国古代历史上,国家始终是以变体的家长制形态出现的,也就是“家天下”的变体。当时由于小农经济无法提供足够的经济支持,国家的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是止于县政;在乡村社会通过“家国同构”的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上。农民对“家”的认同自然而然地延伸为对“国家”的认同。因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代乡约管理制度的特点及其形成原因。(18分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古代中国政治统治的基本特点。(12分)

第三单元测试

答案解析

一、

1.【答案】C

【解析】从魏晋南北朝到宋元之际,都以群相会议处理朝廷机务,这体现了权力的分割与制约,故C项正确;三省制属于封建政治制度,不可能从制度上消除腐败的根源,故A项错误;材料不能体现人治与法治的紧密结合,故B项错误;材料未涉及中央对地方的控制问题,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】题干反映了北宋统治者用人极重资历,老成持重者受到重视,故选B项;题干没有体现重文轻武和文官待遇的高低,排除A项;题干没有涉及理学的兴起,排除C项;宋代科举制与隋唐相比不断完善,但题干没有体现,排除D项。

3.【答案】B

【解析】材料的意思是说王安石变法把神宗皇帝的心术给引导坏了,让一代本可“大有为”的君主,反而变成祸败之原,朱熹显然是以理学攻击异己之术来评价王安石,故B项正确;朱熹的评价不符合实际,王安石变法并未败坏皇帝心术,故A项错误;朱熹是理学集大成者,不是捍卫神学权威,故C项错误;对理学发展有所损害不符合材料主旨,故D项错误。

4.【答案】D

【解析】据材料中“这种行省设施,实际上并不是为了行政方便,而是为了军事控制”说明了行省设立的初衷是加强对地方的军事控制,故D项正确;根据材料“行中书省就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事,如是则地方绝无权,权只在中央”可以看出并未合理划分中央与地方的权力,故A项排除;虽然材料中说行省是“宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事”,但是与现在的派出所有本质的区别,故B项排除;据材料中“而是为了军事控制”可得出是为了加强军事控制,故C项排除。

5.【答案】C

【解析】材料“在传统的郡县制基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,把行省当做分寄与集权的枢纽”说明行省制度和郡县制相比,体现出了地方分权和中央集权的特点,实际上是对地方制度的优化管理,故C项正确;行省制度有利于加强中央集权,故A项错误;行省制是在继承郡县制的基础上进行的创新,故B项错误;材料信息反映的是加强行省的职权而不是削弱行省职权,故D项错误。

6.【答案】D

【解析】材料中旧钱、通宝、宝货等货币使用“与钞参行”,说明商业的发展引起货币流通扩大,故选D项;材料说明纸币与通宝都在流通,排除A项;材料没有反映出货币流通对北方人口的影响,排除B项;材料中旧钱、通宝、宝货等货币使用“与钞参行”,没有反映出流通中的混乱,排除C项。

7.【答案】B

【解析】依据材料可知,宋朝一方面限制朝贡贸易规模,另一方面鼓励海外民间贸易,为国家减轻财政负担、推动民间对外贸易的发展,说明宋朝对外贸易采取了务实的政策,故B项正确;根据材料“宋代限制各国朝贡使团的规模”可以得出宋代未放弃朝贡贸易,故A项错误;材料未提及调整经济政策和官商分利,故C项错误;材料未提及对海外贸易征税,故D项错误。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,宋朝以后的家训和宋朝以前相比,对其他职业多有提及,基本不鄙弃杂艺,还较多渗透了择业、理财等经济思想,商品经济的发展是导致这种变化的主要原因,故C项正确;主流社会观念受到一定冲击是传统家训变化的影响,故A项错误;人们谋生的职业观发生变化、世家大族式的家族制度瓦解,也是传统家训变化的原因,但不是主要原因,故排除B、D两项。

9.【答案】A

【解析】唐前期政治人物多是北方人,而唐后期及宋代南方人增多,说明经济重心的南移促进了南方文化的发展,故选A项;程朱理学在南宋以后才逐渐发展为官方哲学,王安石变法是北宋时期,排除B项;材料反映了南方文化的发展,其背后原因是经济的发展,没有强调政治实力比重增强的问题,排除C项;材料没有体现社会结构变动,排除D项。

10.【答案】A

【解析】根据题干“朱熹曾自述之所以得中进士,是因为在答卷中揉进了佛理”结合所学知识分析,朱熹为理学集大成者,其在儒学立场上吸取佛道思想建立了理学体系,而理学是儒释道三教长期论争和融合的结果,说明佛儒之学在理论上有相通之处,故A项正确;B项明显与史实不符,故B项错误;科举考试以儒家经典作为考试内容,故C项错误;结合所学知识,D项表述不符合史实,故排除。

11.【答案】C

【解析】材料中论述的是以理学为代表的贵族文学,同时由于商品经济发展促使市民文化兴起,体现出宋代社会文化的多元化,故C项正确;材料信息无法说明宋代古典文化已经达到顶峰,A项错误;B项只反映了材料中的部分信息;“市民文化冲击了贵族文化”材料没有体现,排除D项。

12.【答案】C

【解析】材料中几处提及活字印刷的信息,“近世(本朝之前)又有铸锡作字,以铁条贯之作行,嵌于盔内界行印书”说明最迟南宋时期出现了金属活字印刷,故C项正确;A项“取代”说法错误,排除;佛经仍然采用雕版印刷,故B项错误;泥活字印刷术流传并不广泛,故D项错误。

二、

13.【答案】(1)措施:继承唐代的官制,但对官吏权力更加限制;三省长官为虚衔,不再是宰相;决策权归中书禁中与枢密院;财权集中于“三司”;其他许多官员职位与权力分离,无实权(闲职)。

(2)新气象:海外商运发达;抑商政策有所松动,政治上改变了对商人的歧视;(坊市制度瓦解)坊与市没有界限,形成繁荣的街市,通宵达旦,打破时间和空间的限制。

【解析】(1)问根据材料一“宋承唐制,抑又甚焉……宰相不专任三省长官……天下财赋,内庭诸司,中外管库,悉隶三司……官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务”进行归纳概括。

(2)问根据材料二信息从海外贸易、城市经济、商业政策等方面概括。

14.【答案】(1)特点:自觉性(民间性、自治性);义务性;侧重道德教化;选贤任能。原因:士大夫的积极推动;挽救社会危机,加强基层管理的需要;小农经济的封闭性和脆弱性;民间自治的传统;宗法性社会结构的影响。

(2)基本特点:父权、皇权的专制统治;建立中央集权制度;儒家思想居统治地位;家国同构;利用乡村自治束缚农民;重视伦理教化等。

【解析】(1)问第一小问特点,根据材料一“通过士大夫自觉地义务地在乡村建立起开展思想教化的组织或机构”,可以得出自觉性和义务性;根据材料一“声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求”,可以得出侧重道德教化和选贤任能。第二小问原因,根据材料一“乡约是宋代地主阶级士大夫在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制”可以得出士大夫的积极推动以及挽救社会危机,加强基层管理的需要,同时结合中国古代小农经济的特点、历史传统等分析。

(2)问结合材料二“在乡村社会通过‘家国同构’的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上”,可以得出家国同构,乡村自治的特点;从“治国和治家的规则是通用的,‘三纲五常’既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系”,得出强化父权、皇权专制的特点;从“借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治”,可以得出重视伦理教化的特点。

高中历史 必修中外历史纲要上册 4 / 4

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.魏晋南北朝时宰相事权,由中书、门下、尚书三省协同行使。隋唐又进一步完善为中书省拟旨、门下省审核、尚书省执行的分工协作。宋元之际三省制消亡,仍沿袭群相旧例,设丞相,平章,参政,左、右丞等多名官员,会议处理朝廷机务。材料中三省制的演变( )

A.从制度上消除了腐败的根源 B.是人治与法治的紧密结合

C.是权力分割与制约的产物 D.加强了中央对地方的控制

2.下表为北宋名臣事迹的相关记载。

人物 性格描述 结果

吕端 老成持重,宽厚多恕,识大体,以清简为务,对于各种争议和分歧,很少发表意见 被太宗称赞为“吕端大事不糊涂”,在宰相位置上退休

毕士安 张洎、毕士安候选翰林学士,最后毕士安胜出,理由是“但(张)履行(资历)远在下尔” 官至宰相。病逝时宋真宗亲至其府邸哭吊,异常悲恸

寇准 书生气浓,对社会现实很敏锐,有胆略,有锐气,但解决实际问题的能力似嫌不足 三次为相,三度被贬,终雷州司户参军,病逝于雷州

材料表明北宋( )

A.重文轻武,文官待遇较高 B.政治相对保守,老成持重者受重视

C.理学兴起,重视内心反省 D.科举考试完善,所选人才各有所长

3.朱熹对王安石评价道:“惑乱神祖之聪明而变移其心术,使不得遂其大有为之志,而反为一世祸败之原者。”其评价( )

A.基本符合实际情况 B.以理学攻击异己之术

C.捍卫了神学的权威 D.对理学发展有所损害

4.钱穆先生说,行省“是一个极不合理的制度”,“行中书省就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事,如是则地方绝无权,权只在中央”,“这种行省设施,实际上并不是为了行政方便,而是为了军事控制”。在以上材料中,钱穆先生认为( )

A.行省制合理划分了中央与地方的权力 B.行省的职能大致相当于现在的派出所

C.元代立国后放松了对国家的军事建设 D.行省设立的初衷是加强对地方的军事控制

5.《元代政治制度研究》中指出,元朝史学家揭傒斯说,“镇以磐石宗,重以分省寄”,《元史·明宗纪》也称行省为“方面之寄”。合而论之,即在传统的郡县制基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,把行省当做分寄与集权的枢纽。这一做法( )

A.不利于强化集权 B.具有原始民主性 C.优化了地方管理 D.削弱了行省职权

6.金初用辽、宋旧钱。海陵王时,为适应流通需要,制造了交钞(纸币),后又铸造“正隆通宝”“大定通宝”“永安宝货”,与钞参行。这说明商业的发展( )

A.使纸币正式取代通宝 B.促进北方人口增加 C.使货币使用情况混乱 D.引起货币流通扩大

7.宋代限制各国朝贡使团的规模,曾下令“擅载外国入贡者”,将处以“徒二年,财物没官”的惩罚;同时鼓励海商招徕蕃商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。这说明宋代( )

A.逐步放弃朝贡贸易的体制 B.对海外贸易采取了务实的政策

C.调整重农抑商为官商分利 D.加强了海外贸易的管理和征税

8.宋朝以前的家训大多只重视读书仕宦,对其他职业较少提及,对诸如音乐、美术、医学等杂艺则持鄙弃态度。宋朝以后的家训对其他职业多有提及,基本不鄙弃杂艺,还较多渗透了择业、理财等经济思想。宋朝家训变化的主要原因是( )

A.主流社会观念受到冲击 B.人们谋生的职业观发生变化

C.商品经济有了较大发展 D.世家大族式的家族制度瓦解

9.唐代前期的政治人物,大多数是北方人。唐代后期进土及第增长幅度最大的是福建、江西和湖南。入宋以后,南方士人在政治上扮演的角色愈来愈重要。在王安石变法中,参与变法的也大都是江南人士。这些现象反映了( )

A.南方经济的进一步发展 B.程朱理学已成为官方哲学

C.江南政治实力比重增强 D.科举制促进社会结构变动

10.朱熹曾自述之所以得中进士,是因为在答卷中揉进了佛理,而他初次赴京赶考,随身携带的也只有某高僧的语录。这反映了( )

A.佛学与儒学有相通之处 B.理学思想根源于佛学

C.科举考试以阐释佛理为主 D.儒学正统地位发生动摇

11.有史家认为:“宋词、宋文、宋画、宋代文玩以及宋代理学,构成了一个精致辽阔而又森严的贵族世界,而在这一世界之外,另有一种文化形态崛起,这就是熙熙攘攘的商市生活、在人头攒动的瓦舍勾栏中成长起来的野俗而生动的市民文化。”这反映了宋代( )

A.古典文化达到顶峰 B.理学推动了贵族文化兴起

C.社会文化日益多元化 D.市民文化冲击了贵族文化

12.下表是关于印刷术的相关记载。由此可以认定的历史事实是( )

记述 出处

庆历中有布衣毕昇为活版。其法用胶泥刻字,薄如钱唇 沈括《梦溪笔谈》

然而板木工匠,所费甚多,至有一书字板,功力不及,数载难成……近世(本朝之前)又有铸锡作字,以铁条贯之作行,嵌于盔内界行印书 元朝王祯《农书译注·造活字印书法》

千佛铜牌,多无文字,此有皇统纪年及李稀造题字一行,用活字排集成之,乃活版传世之最先者 罗振玉《金泥石屑》

尝见古骨肆,古铜方二三寸…….字形反……识者曰:此名书范,宋太宗初年,颁行天下,刻书之式 清·蔡澄《鸡窗丛话》

A.元朝活字印刷取代了雕版印刷 B.佛经大多采用活字印刷

C.金属活字印刷最迟出现于南宋 D.泥活字印刷术流传广泛

二、非选择题(本大题共2个小题,其中第13题22分,第14题30分,共52分。)

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外管库,悉隶三司。……台、省、寺、监,官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹、二十四司,类以他官主判,虽有正官,非别敕(准许)不治本司事,事之所寄,十亡二三。

——(元)脱脱等《宋史》

材料二 宋代已出现装载数量数十万石的大海船,瓷器、丝绸与东南亚直至欧洲都有交易。据考证:近海有2 000—3 000艘沉船,以宋元时期居多。宋代是一个科举制度进一步完善的朝代,其中一个重要表现就是商人中“有奇才异行者”可以参加科举考试。北宋都城开封商业区“市”和居民区“坊”已没有界限,到北宋中期,开封的街市变迁完成了从坊外店肆到坊墙开门侵街店肆再到夹街店肆的演变过程,市内到处设有晓市、鬼市、晚市和夜市,全城店铺林立。

——摘编自姜锡东《宋代商业信用研究》

(1)根据材料一,归纳宋朝加强君主专制统治的主要措施。(13分)

(2)根据材料二提供的信息并结合所学知识,概括宋代商业上出现的新气象。(9分)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 乡约是宋代地主阶级士大夫在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制,其途径就是通过士大夫自觉地义务地在乡村建立起开展思想教化的组织或机构,向全体民众宣传传统政治统治的合理性。陕西蓝田的吕大临、吕大防兄弟于神宗熙宁九年(1076年)首先创立了吕氏乡约。该乡约规定:“在地方上推举年高德劭者一人为都约正,另外推举两位有学行者为约副。每月另选一人为直月。”年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。这本是过去历朝乡里制度所一贯坚持的宗旨,汉代至唐代的三老教化属于官方控制,但到了宋代,这一任务却日渐转由吕氏乡约这样的民间组织加以执行。

——摘编自王日根《论明清乡约属性与职能的变迁》

材料二 在中国古代历史上,国家始终是以变体的家长制形态出现的,也就是“家天下”的变体。当时由于小农经济无法提供足够的经济支持,国家的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是止于县政;在乡村社会通过“家国同构”的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上。农民对“家”的认同自然而然地延伸为对“国家”的认同。因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代乡约管理制度的特点及其形成原因。(18分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古代中国政治统治的基本特点。(12分)

第三单元测试

答案解析

一、

1.【答案】C

【解析】从魏晋南北朝到宋元之际,都以群相会议处理朝廷机务,这体现了权力的分割与制约,故C项正确;三省制属于封建政治制度,不可能从制度上消除腐败的根源,故A项错误;材料不能体现人治与法治的紧密结合,故B项错误;材料未涉及中央对地方的控制问题,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】题干反映了北宋统治者用人极重资历,老成持重者受到重视,故选B项;题干没有体现重文轻武和文官待遇的高低,排除A项;题干没有涉及理学的兴起,排除C项;宋代科举制与隋唐相比不断完善,但题干没有体现,排除D项。

3.【答案】B

【解析】材料的意思是说王安石变法把神宗皇帝的心术给引导坏了,让一代本可“大有为”的君主,反而变成祸败之原,朱熹显然是以理学攻击异己之术来评价王安石,故B项正确;朱熹的评价不符合实际,王安石变法并未败坏皇帝心术,故A项错误;朱熹是理学集大成者,不是捍卫神学权威,故C项错误;对理学发展有所损害不符合材料主旨,故D项错误。

4.【答案】D

【解析】据材料中“这种行省设施,实际上并不是为了行政方便,而是为了军事控制”说明了行省设立的初衷是加强对地方的军事控制,故D项正确;根据材料“行中书省就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事,如是则地方绝无权,权只在中央”可以看出并未合理划分中央与地方的权力,故A项排除;虽然材料中说行省是“宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事”,但是与现在的派出所有本质的区别,故B项排除;据材料中“而是为了军事控制”可得出是为了加强军事控制,故C项排除。

5.【答案】C

【解析】材料“在传统的郡县制基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,把行省当做分寄与集权的枢纽”说明行省制度和郡县制相比,体现出了地方分权和中央集权的特点,实际上是对地方制度的优化管理,故C项正确;行省制度有利于加强中央集权,故A项错误;行省制是在继承郡县制的基础上进行的创新,故B项错误;材料信息反映的是加强行省的职权而不是削弱行省职权,故D项错误。

6.【答案】D

【解析】材料中旧钱、通宝、宝货等货币使用“与钞参行”,说明商业的发展引起货币流通扩大,故选D项;材料说明纸币与通宝都在流通,排除A项;材料没有反映出货币流通对北方人口的影响,排除B项;材料中旧钱、通宝、宝货等货币使用“与钞参行”,没有反映出流通中的混乱,排除C项。

7.【答案】B

【解析】依据材料可知,宋朝一方面限制朝贡贸易规模,另一方面鼓励海外民间贸易,为国家减轻财政负担、推动民间对外贸易的发展,说明宋朝对外贸易采取了务实的政策,故B项正确;根据材料“宋代限制各国朝贡使团的规模”可以得出宋代未放弃朝贡贸易,故A项错误;材料未提及调整经济政策和官商分利,故C项错误;材料未提及对海外贸易征税,故D项错误。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,宋朝以后的家训和宋朝以前相比,对其他职业多有提及,基本不鄙弃杂艺,还较多渗透了择业、理财等经济思想,商品经济的发展是导致这种变化的主要原因,故C项正确;主流社会观念受到一定冲击是传统家训变化的影响,故A项错误;人们谋生的职业观发生变化、世家大族式的家族制度瓦解,也是传统家训变化的原因,但不是主要原因,故排除B、D两项。

9.【答案】A

【解析】唐前期政治人物多是北方人,而唐后期及宋代南方人增多,说明经济重心的南移促进了南方文化的发展,故选A项;程朱理学在南宋以后才逐渐发展为官方哲学,王安石变法是北宋时期,排除B项;材料反映了南方文化的发展,其背后原因是经济的发展,没有强调政治实力比重增强的问题,排除C项;材料没有体现社会结构变动,排除D项。

10.【答案】A

【解析】根据题干“朱熹曾自述之所以得中进士,是因为在答卷中揉进了佛理”结合所学知识分析,朱熹为理学集大成者,其在儒学立场上吸取佛道思想建立了理学体系,而理学是儒释道三教长期论争和融合的结果,说明佛儒之学在理论上有相通之处,故A项正确;B项明显与史实不符,故B项错误;科举考试以儒家经典作为考试内容,故C项错误;结合所学知识,D项表述不符合史实,故排除。

11.【答案】C

【解析】材料中论述的是以理学为代表的贵族文学,同时由于商品经济发展促使市民文化兴起,体现出宋代社会文化的多元化,故C项正确;材料信息无法说明宋代古典文化已经达到顶峰,A项错误;B项只反映了材料中的部分信息;“市民文化冲击了贵族文化”材料没有体现,排除D项。

12.【答案】C

【解析】材料中几处提及活字印刷的信息,“近世(本朝之前)又有铸锡作字,以铁条贯之作行,嵌于盔内界行印书”说明最迟南宋时期出现了金属活字印刷,故C项正确;A项“取代”说法错误,排除;佛经仍然采用雕版印刷,故B项错误;泥活字印刷术流传并不广泛,故D项错误。

二、

13.【答案】(1)措施:继承唐代的官制,但对官吏权力更加限制;三省长官为虚衔,不再是宰相;决策权归中书禁中与枢密院;财权集中于“三司”;其他许多官员职位与权力分离,无实权(闲职)。

(2)新气象:海外商运发达;抑商政策有所松动,政治上改变了对商人的歧视;(坊市制度瓦解)坊与市没有界限,形成繁荣的街市,通宵达旦,打破时间和空间的限制。

【解析】(1)问根据材料一“宋承唐制,抑又甚焉……宰相不专任三省长官……天下财赋,内庭诸司,中外管库,悉隶三司……官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务”进行归纳概括。

(2)问根据材料二信息从海外贸易、城市经济、商业政策等方面概括。

14.【答案】(1)特点:自觉性(民间性、自治性);义务性;侧重道德教化;选贤任能。原因:士大夫的积极推动;挽救社会危机,加强基层管理的需要;小农经济的封闭性和脆弱性;民间自治的传统;宗法性社会结构的影响。

(2)基本特点:父权、皇权的专制统治;建立中央集权制度;儒家思想居统治地位;家国同构;利用乡村自治束缚农民;重视伦理教化等。

【解析】(1)问第一小问特点,根据材料一“通过士大夫自觉地义务地在乡村建立起开展思想教化的组织或机构”,可以得出自觉性和义务性;根据材料一“声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求”,可以得出侧重道德教化和选贤任能。第二小问原因,根据材料一“乡约是宋代地主阶级士大夫在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制”可以得出士大夫的积极推动以及挽救社会危机,加强基层管理的需要,同时结合中国古代小农经济的特点、历史传统等分析。

(2)问结合材料二“在乡村社会通过‘家国同构’的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上”,可以得出家国同构,乡村自治的特点;从“治国和治家的规则是通用的,‘三纲五常’既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系”,得出强化父权、皇权专制的特点;从“借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治”,可以得出重视伦理教化的特点。

高中历史 必修中外历史纲要上册 4 / 4

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进