人教版高中语文必修二第11课 就任北京大学校长之演说 课件(32张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二第11课 就任北京大学校长之演说 课件(32张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 271.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

就任北京大学校长之演说

蔡元培

1.结合本文的结构,了解演讲辞中心突出、层次分明的特点。

2.理清局部思路,弄明白一段文字,一句接一句,后一句接前一句的道理。

教学目标

蔡元培,浙江绍兴人,1868年1月11日出生,1940年3月5日病故于香港九龙。我国著名的民主革命家、教育家。为发展中国教育文化事业功绩卓著。毛泽东称他为“学界泰斗,人世楷模” 。

作者简介

蔡元培出身于商贾之家,少年时期饱读经史,17岁考取秀才,18 岁任塾师,21岁中举人,24岁中进士,26岁升补翰林院编修。1898年 戊戌变法失败,他认为革新必先培养人才,于是走上倡导教育救国之路。同年9月,他弃官归里,任绍兴中西学堂监督。二十世纪初,他 在上海组织中国教育会,创办爱国女校和爱国学社,致力于打破封建主义教育,为反清革命培养人才。

1906—1916年间,他赴德法留学,为兼通中西文化奠定了基础。1912年他出任中华民国第一任教育总长, 对封建教育进行改革,初步建立了资产阶级教育体系。1917年任北京大学校长后,提出“思想自由”、“兼容并包”的办学方针,对北大进行全面改革,使之成为新文化运动的中心,成为研究学术、传播新思想、培养新人才的基地。

“九一八”事变后,他积极主张抗日,与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,反对国民党的倒行逆施, 援救了一批革命志士和爱国青年。晚年,为抗日救亡事业奔波,努力促成国共合作。蔡元培的一生,主要以教育和科学作为事业的支柱, 为中国文化教育事业的发展作出了巨大贡献,功绩卓著,影响深远。蔡元培写了许多教育方面的著作,后人将其收入《蔡元培选集》、《蔡元培教育文选》和《蔡元培全集》中。

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所现代意义上的大学。京师大学堂的诞生,是戊戌变法的产物。戊戌变法运动失败以后,所有新政措施几乎全部被废除,只有京师大学堂得以保留。1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学。但1917年蔡元培接任之前的北大,总的来说还是一所封建思想、官僚习气十分浓厚的学府。

因初办时所收学生都是京官或八旗贵族子弟,来上学时,有不少还带着听差,上学只是为了升官发财,对研究学问没什么兴趣,而是想方设法混资历,找靠山。当时的北大以学风败坏、腐败盛行而声名狼藉,所以蔡元培接到任命状时,“有多数友人,劝不可就职,说北大太腐败,恐整顿不了,反把自己名誉毁掉了;也有少数劝驾的,说腐败的总要有人整顿,不妨试一试”。

北大有幸——蔡元培最终听从的是这少数人的意见。

蔡元培的贡献就在于,他把陈腐的北大,变成了学术至上的真正大学。他提出“思想自由 兼容并包”的教育思想 ,延请陈独秀等大批新学人物和刘师培等旧学人士进入北大,并裁减了不称职的教员,清除了一大批腐朽守旧的人物。以坚决的气魄,采取一系列对症下药的措施,一步步地改造北大,使北大逐步显示出全新的风貌。不到两三年时间,北大便从一个培养官僚的腐朽机构一跃而成为全国进步青年仰慕的学府。

蔡元培上任第一年,风气就大为改变,“当时所有的新闻报道,对北大完全是刮目相看。1917年的报纸对北大的评价就完全变了。五四运动后更不用说”。所以林语堂说,论启发中国新文化的功

劳,蔡元培比任何人大。许德珩则说“五四运动”的主力是北大,而其精神上的指导者是蔡元培。

肄(yì)业

提携(xié)

弭(mǐ)谤(bàng)

造诣(yì)

砥砺(dǐlì)

矫(jiǎo)正

相勖(xù)

訾詈(zǐlì)

店肆(sì)

商榷(què)

干(gān )禄

干(gàn)练

长(zhǎng)斯校

敷衍(yǎn)

塞责(sèzé)

鲜(xiǎn)不为流俗所染

能裨(bì)实用

无虞(yú)缺乏

生难字注音

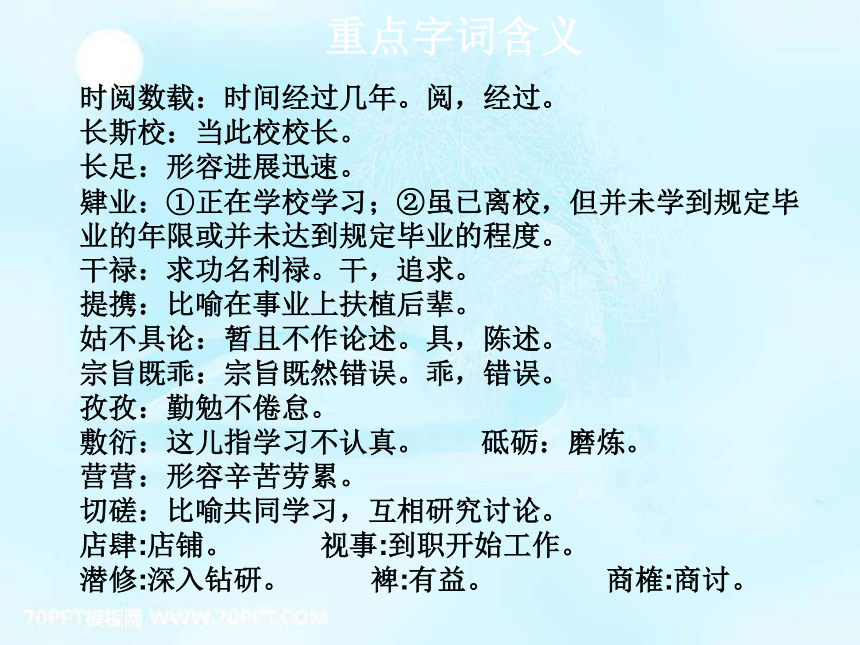

重点字词含义

时阅数载:时间经过几年。阅,经过。

长斯校:当此校校长。

长足:形容进展迅速。

肄业:①正在学校学习;②虽已离校,但并未学到规定毕业的年限或并未达到规定毕业的程度。

干禄:求功名利禄。干,追求。

提携:比喻在事业上扶植后辈。

姑不具论:暂且不作论述。具,陈述。

宗旨既乖:宗旨既然错误。乖,错误。

孜孜:勤勉不倦怠。

敷衍:这儿指学习不认真。 砥砺:磨炼。

营营:形容辛苦劳累。

切磋:比喻共同学习,互相研究讨论。

店肆:店铺。 视事:到职开始工作。

潜修:深入钻研。 裨:有益。 商榷:商讨。

终南捷径:比喻达到目的的便捷途径。

束之高阁:比喻扔在一边,不去用它或管它。

敷衍塞责:指工作不认真负责,表面应付了事。

责无旁贷:贷:推卸。形容自己的责任,不能推卸给别人。

无动于衷:心里一点不受感动;一点也不动心。

开诚布公:诚意待人,坦白无私。

刮目相见:比喻另眼看待。

规行矩步:①比喻举动合乎规矩,毫不苟且。

②比喻墨守成规,不知变通。

成语积累

一、本文主要观点是什么?认真阅读课文,理出本文的思路。

本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,并且全文都是围绕着这一中心组织材料和精心构思。

整体把握

二、身为北大校长的蔡元培先生对青年学生提

出了哪些殷切希望?

明确: 1.抱定宗旨

2.砥砺德行

3.敬爱师友

三、蔡元培先生是针对当时怎样的社会现实提出以上三点要求的?(筛选出文中相关信息)

(1)外人每指摘本校之腐败……盖为将来毕业有人提携也。

(2)平时则放荡冶游,……岂非与求学初衷大相背驰乎?

(3)方今风俗日偷,道德沦丧,……鲜不为流俗所染。

明确:由以上信息可以看出,当时社会非常腐败,道德沦丧,即便是北大,也难脱俗流,很多学生不以学业为重,而是把大学当成了升官发财的阶梯,平时敷衍塞责,考试突击讲义。

结构与观点

第一部分(1段):回顾自己与北大的渊源。

第二部分(2-4段):对青年学子提出三点希望。

①抱定宗旨,为求学而来。

②砥砺德行,品行不可以不谨严。

③敬爱师友。

第三部分(5段):交待了上任后要做的两件事及缘由(一曰改良讲义。二曰添购书籍。)。

1.抱定宗旨是针对什么社会现实提出来的?

针对的是北大的不良学风和学生求学宗旨的不正大。从“外人每指摘本校之腐败,以求学于此者,皆有做官发财思想”可以看出,当时北京大学学风腐败,很多学生学习心态不正确,不是以研究学问为宗旨,而是以做官发财为目的,把大学当成了升官发财的阶梯,所以作者要求学生首先要抱定研究学问的宗旨。

文本探究

2.在作者看来,学生求学宗旨不正大会造成怎样的后果?

在校内会对其他同学造成恶劣的影响,会对整个校风造成影响,使得北大校风变得腐败不堪;

对社会也贻害无穷:“出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。是误人也。”误己又误人。

3.主要运用了哪些论证方法?

正反深入论证:

求学者:爱惜光阴,孜孜求学,造诣容有底止。

求官者:放荡冶游,敷衍塞责,学问毫无。

事例论证:

(1)北大不重学术,汲汲于名利的现状。

(学风腐败)

(2)清朝的覆灭(官吏腐败)

(3)人们对当局的不满(道德沦丧)

4.为什么要“砥砺德行”?

“国家之兴替,视风俗之厚薄”(即风俗关乎国家之兴替,非同小可)。而大学生是“卓绝之士”,肩此重任,责无旁贷。所以不能为流俗所染,必须洁身自好,以身作则,“束身自爱”。

5.作者认为,怎样才能“砥砺德行”“以身作则,力矫颓俗”?有没有好的方法?

最好的方法是以正当之娱乐,代替不正当之娱乐。这样才能无亏于道德,而又有益于身体。他在学生中成立进德会,入会的人都要遵守不饮酒,不纳妾、不打麻将的基本戒条。另,还提倡好的消遣方式,培养他们正当的趣味。

6.“砥砺德行”的观点是针对什么问题提出来的?

是因为当时整个社会风俗败坏,道德沦丧,而北京社会尤为恶劣,文中说“败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染”,可见大学生也深受污染。而风俗之好坏,又关系到国家之兴替。所以北大学生必须要“砥砺德行”“以身作

则,力矫颓俗”。

7.在作者看来,提倡“敬爱师友”有什么好处?

①尊敬老师,能使求学更为便利。

②学生友爱,能相互切磋,促进学习;

③“同处此校,毁誉共之。”必须相互劝勉。有时自己做得不好,但又不知道,别人可以指出来,“当局者迷,旁观者清”,相互提点,才能共同进步。

8.“敬爱师友”的主要论证方法是什么?

举例论证

举自己在德国留学的感受为例,论证常人尚且互相称谢,作为师生更应共勉。

9 结尾的两点计划体现了他的什么教育理念?

“一切为了学生”。改良讲义是为了学生能更好地学习,购置图书是直接为学生服务。

1.大家思考一下,一上来连客套话也没说,就开门见山地对学生提出三点要求,可以看出蔡元培是个怎样的人?

1.他是个严厉的人 。

2.他是一个非常理性、务实的人。

3.他是个勇于改革的人。

4.他是一个很有远见、有谋略的人。

思考讨论

2.作为一篇就职演说,本文富有什么样的针对性?

就职演说,大都会阐释自己的施政纲领或对听众提出要求,本文二者融合而又侧重于后者。作为北大的新一任校长,蔡元培对青年学子寄予了厚望。他深知当时社会的污浊与北大的沉疴,因此,在演讲中,他开门见山,有针对性地提出了三点要求。这三点可以说每一点都事关北大的前途和命运,也是青年学子们普遍关心的。这样,在内容上首先就抓住了听众的心理和兴奋点,引起听众的兴趣。

结构特点

在结构上,这篇演讲辞思路非常清晰。演讲,由于是一听而过,时间有限,一篇演讲只能安排一个中心思想,而且要求中心突出,本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,而且通篇都围绕着这一中心选择材料和组织结构。简短的开场白引出话题,正文展开话题,结尾总结话题,层次分明,脉络清楚,给人一气呵成之感。

语言特点

在语言上,本文用浅易的文言文写成,在简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅。这篇演讲辞写作的年代,正是文言文向白话文过渡、新旧两种文体并行的时期,当时的许多文章都带有文白混杂的特点。以本文为例,文章基本的框架还是文言文,有大量的文言字词和文言句式,多用单音词、语气词等,但另一方面文章又比较浅显,有许多口语成分,比起古文来好理解。因此,本文读起来既有文言的言简意赅、意味深长,又有口语的明快易懂,学习时要注意体味。

小结本课

蔡元培先生的这篇就职演说,吹响了北大改革

的号角,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,

对北京大学进行了思想解放和学术繁荣,使北大成

为最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,

今天,北京大学不仅是国家的知识库,民族的智囊

团 ,更是一座学术思想的高峰.

就任北京大学校长之演说

蔡元培

1.结合本文的结构,了解演讲辞中心突出、层次分明的特点。

2.理清局部思路,弄明白一段文字,一句接一句,后一句接前一句的道理。

教学目标

蔡元培,浙江绍兴人,1868年1月11日出生,1940年3月5日病故于香港九龙。我国著名的民主革命家、教育家。为发展中国教育文化事业功绩卓著。毛泽东称他为“学界泰斗,人世楷模” 。

作者简介

蔡元培出身于商贾之家,少年时期饱读经史,17岁考取秀才,18 岁任塾师,21岁中举人,24岁中进士,26岁升补翰林院编修。1898年 戊戌变法失败,他认为革新必先培养人才,于是走上倡导教育救国之路。同年9月,他弃官归里,任绍兴中西学堂监督。二十世纪初,他 在上海组织中国教育会,创办爱国女校和爱国学社,致力于打破封建主义教育,为反清革命培养人才。

1906—1916年间,他赴德法留学,为兼通中西文化奠定了基础。1912年他出任中华民国第一任教育总长, 对封建教育进行改革,初步建立了资产阶级教育体系。1917年任北京大学校长后,提出“思想自由”、“兼容并包”的办学方针,对北大进行全面改革,使之成为新文化运动的中心,成为研究学术、传播新思想、培养新人才的基地。

“九一八”事变后,他积极主张抗日,与宋庆龄、鲁迅等发起组织中国民权保障同盟,反对国民党的倒行逆施, 援救了一批革命志士和爱国青年。晚年,为抗日救亡事业奔波,努力促成国共合作。蔡元培的一生,主要以教育和科学作为事业的支柱, 为中国文化教育事业的发展作出了巨大贡献,功绩卓著,影响深远。蔡元培写了许多教育方面的著作,后人将其收入《蔡元培选集》、《蔡元培教育文选》和《蔡元培全集》中。

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所现代意义上的大学。京师大学堂的诞生,是戊戌变法的产物。戊戌变法运动失败以后,所有新政措施几乎全部被废除,只有京师大学堂得以保留。1911年,辛亥革命推翻了清王朝的统治。1912年5月,京师大学堂改名为北京大学。但1917年蔡元培接任之前的北大,总的来说还是一所封建思想、官僚习气十分浓厚的学府。

因初办时所收学生都是京官或八旗贵族子弟,来上学时,有不少还带着听差,上学只是为了升官发财,对研究学问没什么兴趣,而是想方设法混资历,找靠山。当时的北大以学风败坏、腐败盛行而声名狼藉,所以蔡元培接到任命状时,“有多数友人,劝不可就职,说北大太腐败,恐整顿不了,反把自己名誉毁掉了;也有少数劝驾的,说腐败的总要有人整顿,不妨试一试”。

北大有幸——蔡元培最终听从的是这少数人的意见。

蔡元培的贡献就在于,他把陈腐的北大,变成了学术至上的真正大学。他提出“思想自由 兼容并包”的教育思想 ,延请陈独秀等大批新学人物和刘师培等旧学人士进入北大,并裁减了不称职的教员,清除了一大批腐朽守旧的人物。以坚决的气魄,采取一系列对症下药的措施,一步步地改造北大,使北大逐步显示出全新的风貌。不到两三年时间,北大便从一个培养官僚的腐朽机构一跃而成为全国进步青年仰慕的学府。

蔡元培上任第一年,风气就大为改变,“当时所有的新闻报道,对北大完全是刮目相看。1917年的报纸对北大的评价就完全变了。五四运动后更不用说”。所以林语堂说,论启发中国新文化的功

劳,蔡元培比任何人大。许德珩则说“五四运动”的主力是北大,而其精神上的指导者是蔡元培。

肄(yì)业

提携(xié)

弭(mǐ)谤(bàng)

造诣(yì)

砥砺(dǐlì)

矫(jiǎo)正

相勖(xù)

訾詈(zǐlì)

店肆(sì)

商榷(què)

干(gān )禄

干(gàn)练

长(zhǎng)斯校

敷衍(yǎn)

塞责(sèzé)

鲜(xiǎn)不为流俗所染

能裨(bì)实用

无虞(yú)缺乏

生难字注音

重点字词含义

时阅数载:时间经过几年。阅,经过。

长斯校:当此校校长。

长足:形容进展迅速。

肄业:①正在学校学习;②虽已离校,但并未学到规定毕业的年限或并未达到规定毕业的程度。

干禄:求功名利禄。干,追求。

提携:比喻在事业上扶植后辈。

姑不具论:暂且不作论述。具,陈述。

宗旨既乖:宗旨既然错误。乖,错误。

孜孜:勤勉不倦怠。

敷衍:这儿指学习不认真。 砥砺:磨炼。

营营:形容辛苦劳累。

切磋:比喻共同学习,互相研究讨论。

店肆:店铺。 视事:到职开始工作。

潜修:深入钻研。 裨:有益。 商榷:商讨。

终南捷径:比喻达到目的的便捷途径。

束之高阁:比喻扔在一边,不去用它或管它。

敷衍塞责:指工作不认真负责,表面应付了事。

责无旁贷:贷:推卸。形容自己的责任,不能推卸给别人。

无动于衷:心里一点不受感动;一点也不动心。

开诚布公:诚意待人,坦白无私。

刮目相见:比喻另眼看待。

规行矩步:①比喻举动合乎规矩,毫不苟且。

②比喻墨守成规,不知变通。

成语积累

一、本文主要观点是什么?认真阅读课文,理出本文的思路。

本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,并且全文都是围绕着这一中心组织材料和精心构思。

整体把握

二、身为北大校长的蔡元培先生对青年学生提

出了哪些殷切希望?

明确: 1.抱定宗旨

2.砥砺德行

3.敬爱师友

三、蔡元培先生是针对当时怎样的社会现实提出以上三点要求的?(筛选出文中相关信息)

(1)外人每指摘本校之腐败……盖为将来毕业有人提携也。

(2)平时则放荡冶游,……岂非与求学初衷大相背驰乎?

(3)方今风俗日偷,道德沦丧,……鲜不为流俗所染。

明确:由以上信息可以看出,当时社会非常腐败,道德沦丧,即便是北大,也难脱俗流,很多学生不以学业为重,而是把大学当成了升官发财的阶梯,平时敷衍塞责,考试突击讲义。

结构与观点

第一部分(1段):回顾自己与北大的渊源。

第二部分(2-4段):对青年学子提出三点希望。

①抱定宗旨,为求学而来。

②砥砺德行,品行不可以不谨严。

③敬爱师友。

第三部分(5段):交待了上任后要做的两件事及缘由(一曰改良讲义。二曰添购书籍。)。

1.抱定宗旨是针对什么社会现实提出来的?

针对的是北大的不良学风和学生求学宗旨的不正大。从“外人每指摘本校之腐败,以求学于此者,皆有做官发财思想”可以看出,当时北京大学学风腐败,很多学生学习心态不正确,不是以研究学问为宗旨,而是以做官发财为目的,把大学当成了升官发财的阶梯,所以作者要求学生首先要抱定研究学问的宗旨。

文本探究

2.在作者看来,学生求学宗旨不正大会造成怎样的后果?

在校内会对其他同学造成恶劣的影响,会对整个校风造成影响,使得北大校风变得腐败不堪;

对社会也贻害无穷:“出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。是误人也。”误己又误人。

3.主要运用了哪些论证方法?

正反深入论证:

求学者:爱惜光阴,孜孜求学,造诣容有底止。

求官者:放荡冶游,敷衍塞责,学问毫无。

事例论证:

(1)北大不重学术,汲汲于名利的现状。

(学风腐败)

(2)清朝的覆灭(官吏腐败)

(3)人们对当局的不满(道德沦丧)

4.为什么要“砥砺德行”?

“国家之兴替,视风俗之厚薄”(即风俗关乎国家之兴替,非同小可)。而大学生是“卓绝之士”,肩此重任,责无旁贷。所以不能为流俗所染,必须洁身自好,以身作则,“束身自爱”。

5.作者认为,怎样才能“砥砺德行”“以身作则,力矫颓俗”?有没有好的方法?

最好的方法是以正当之娱乐,代替不正当之娱乐。这样才能无亏于道德,而又有益于身体。他在学生中成立进德会,入会的人都要遵守不饮酒,不纳妾、不打麻将的基本戒条。另,还提倡好的消遣方式,培养他们正当的趣味。

6.“砥砺德行”的观点是针对什么问题提出来的?

是因为当时整个社会风俗败坏,道德沦丧,而北京社会尤为恶劣,文中说“败德毁行之事,触目皆是,非根基深固,鲜不为流俗所染”,可见大学生也深受污染。而风俗之好坏,又关系到国家之兴替。所以北大学生必须要“砥砺德行”“以身作

则,力矫颓俗”。

7.在作者看来,提倡“敬爱师友”有什么好处?

①尊敬老师,能使求学更为便利。

②学生友爱,能相互切磋,促进学习;

③“同处此校,毁誉共之。”必须相互劝勉。有时自己做得不好,但又不知道,别人可以指出来,“当局者迷,旁观者清”,相互提点,才能共同进步。

8.“敬爱师友”的主要论证方法是什么?

举例论证

举自己在德国留学的感受为例,论证常人尚且互相称谢,作为师生更应共勉。

9 结尾的两点计划体现了他的什么教育理念?

“一切为了学生”。改良讲义是为了学生能更好地学习,购置图书是直接为学生服务。

1.大家思考一下,一上来连客套话也没说,就开门见山地对学生提出三点要求,可以看出蔡元培是个怎样的人?

1.他是个严厉的人 。

2.他是一个非常理性、务实的人。

3.他是个勇于改革的人。

4.他是一个很有远见、有谋略的人。

思考讨论

2.作为一篇就职演说,本文富有什么样的针对性?

就职演说,大都会阐释自己的施政纲领或对听众提出要求,本文二者融合而又侧重于后者。作为北大的新一任校长,蔡元培对青年学子寄予了厚望。他深知当时社会的污浊与北大的沉疴,因此,在演讲中,他开门见山,有针对性地提出了三点要求。这三点可以说每一点都事关北大的前途和命运,也是青年学子们普遍关心的。这样,在内容上首先就抓住了听众的心理和兴奋点,引起听众的兴趣。

结构特点

在结构上,这篇演讲辞思路非常清晰。演讲,由于是一听而过,时间有限,一篇演讲只能安排一个中心思想,而且要求中心突出,本文就是围绕着如何做一个优秀的北大学子而展开的,而且通篇都围绕着这一中心选择材料和组织结构。简短的开场白引出话题,正文展开话题,结尾总结话题,层次分明,脉络清楚,给人一气呵成之感。

语言特点

在语言上,本文用浅易的文言文写成,在简洁凝练中透出文言文特有的古朴典雅。这篇演讲辞写作的年代,正是文言文向白话文过渡、新旧两种文体并行的时期,当时的许多文章都带有文白混杂的特点。以本文为例,文章基本的框架还是文言文,有大量的文言字词和文言句式,多用单音词、语气词等,但另一方面文章又比较浅显,有许多口语成分,比起古文来好理解。因此,本文读起来既有文言的言简意赅、意味深长,又有口语的明快易懂,学习时要注意体味。

小结本课

蔡元培先生的这篇就职演说,吹响了北大改革

的号角,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,

对北京大学进行了思想解放和学术繁荣,使北大成

为最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,

今天,北京大学不仅是国家的知识库,民族的智囊

团 ,更是一座学术思想的高峰.