人教版高中语文必修二 第10课 游褒禅山记 课件(19张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二 第10课 游褒禅山记 课件(19张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 276.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

游褒禅山记

王安石

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。北宋政治家、思想家、文学家。官至宰相,主张改革变法,其政治变法对北宋后期的社会经济具有很深的影响。熙宁九年罢相后,隐居江宁,死后谥号曰“文”,又称王文公。与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”并称为“唐宋八大家”。作品有《王临川集》《临川集拾遗》等。

作者简介

本文写于宋仁宗至和元年(1054)七月。

当年四月,王安石从舒州(今安徽潜山)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。作者在文中叙述了他和几位同伴游褒禅山所见到的景物以及游山经过,并以此为喻,阐明了“志、力、物”的重要性以及“尽吾志”的思想。这种思想,正是王安石后来百折不挠实行变法的思想基础,也是他文章应“有补于世”“以适用为本”思想的具体体现。

作品背景

就在写作本文后四年(1058),王安石给宋仁宗上万言书,主张改革政治。1069年拜相后,他不顾保守派反对,积极推行新法,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这与本文的观点也有相似的地方。

读准字音

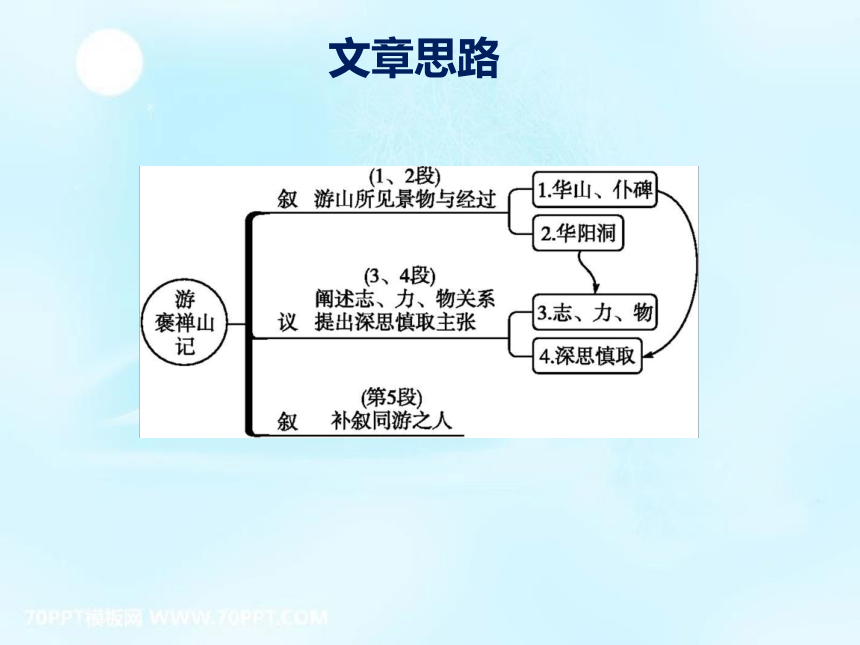

文章思路

本文通过叙述作者和几位同伴游褒禅山的经过,借此生发议论,阐述了要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,还要有坚定的志向和顽强的毅力,并善于借助外物的道理,同时提出了治学必须深思而慎取的态度。

文章主旨

细节揣摩

【任务一】 学习本文因事说理、叙议结合、前后照应的写法

1.第1段为什么要特别提到仆碑及碑上的文字?

参考答案:写仆碑及碑上的文字,是为后面议论埋下伏笔,充分体现了作者“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思而慎取”观点的依据。

2.第2段从内容上看是记游,作者游了前洞与后洞,这两个洞各有怎样的特点?为什么详写“后洞”?

参考答案:①前洞:平旷 记游者甚众 ②后洞:窈、寒、深 记游者少 原因:为下文写未能尽兴地游览做铺垫。

3.根据提示填空。

本文把① 和② 两个不同的事物联系起来,借游山的体会,说明了处事、治学都要“③ ”和“④ ”的道理。?

参考答案:①游览(游山) ②治学 ③尽吾志 ④深思而慎取

【任务二】领悟作者“尽吾志”“深思慎取”思想及其意义

1.文章的前两段记叙游山的经过,这与作者要抒发的情感有联系吗?联系在哪里?

参考答案:前两段记游山所见的景物和经过,这部分是后面议论的基础。由“其见愈奇”而产生“乐”,由“不得极夫游之乐”而产生“悔”,于是引发后面的感慨议论。

2.在第4段中,作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样引发出来的?

参考答案:作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思而慎取”。从第1段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思而慎取”的结论。

3.在这篇游记中,作者对“志”“力”“物”三者是怎样论述的?

参考答案:作者从顺序上肯定了“志”的重要,首先要有“志”,其次要有“力”,再次要有“物”。作者对“志”的重要性,又作了进一步的强调和申述,提出了“尽吾志”的观点。

4.本文由“不得极夫游之乐”生发出“尽吾志”的观点,由“仆碑”生发出“深思慎取”的观点,这两个观点有什么联系?

参考答案:“尽吾志”的观点是“求思之深而无不在”的结果,“尽吾志”的观点是在“深思而慎取”的基础上产生的;有了“尽吾志”的观点,又能反过来促使人们“深思而慎取”,二者是相辅相成的。

重难探究

本文从标题看,是一篇游记,但其写法又不同于一般写景状物的游记。这篇文章有什么特点?

因事说理的手法

因事说理是议论散文常用的一种手法,这类散文与一般议论文最大的不同是有“触发源头”。有“触发源头”是一般说理类散文的共性,事件触发谓之“因事”,所“因”之“事”要能触发思考,思想情感要能贯串全篇。“理”是文章的核心,“理”要让人信服,就要“说”,要分析,就得讲逻辑,讲论证;讲逻辑,讲论证还要不落入一般议论文的窠臼,要抓住思想情感的触媒。《游褒禅山记》就是这类文章的典范。

技法指导

文章虽为游记,但不注重山川风物的描绘,而以说理为目的,故记游的内容只是说理的材料和依据。前面的记游处处为后面的议论做铺垫;后面的议论又处处紧扣前面的记游,赋予记游内容以特定的思想意义。记叙和议论相辅相成,互为补充,相得益彰,因事说理,以小见大,准确而充分地阐述一种人生哲理,给人以思想上的启发,使完美的表现形式与深刻的思想内容和谐统一。

请运用“因事说理”的手法,叙述一个故事,并借这个故事传达某一道理。字数不限。

写作示例:苏格拉底和拉克苏相约,到很远很远的地方去游览一座大山。据说,那里风景如画,人们到了那里,会产生一种飘飘欲仙的感觉。许多年以后,他俩相遇了。他们都发现,那座山太遥远太遥远,就是走一辈子,也不可能到达那个令人神往的地方。拉克苏颓丧地说:“我竭尽全力奔跑过来,结果什么也没看到,太叫人伤心了!”

对点小练

苏格拉底掸了掸长袍上的灰尘说:“这一路有许多美妙的风景,难道你都没有注意到?”拉克苏一脸尴尬神色:“我只顾朝着遥远的目标奔跑,哪有心思欣赏沿途的风景啊!”“那就太遗憾了。”苏格拉底说,“当我们追求一个遥远的目标时,切莫忘记,旅途处处有美景!”

游褒禅山记

王安石

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。北宋政治家、思想家、文学家。官至宰相,主张改革变法,其政治变法对北宋后期的社会经济具有很深的影响。熙宁九年罢相后,隐居江宁,死后谥号曰“文”,又称王文公。与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”并称为“唐宋八大家”。作品有《王临川集》《临川集拾遗》等。

作者简介

本文写于宋仁宗至和元年(1054)七月。

当年四月,王安石从舒州(今安徽潜山)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下此文。作者在文中叙述了他和几位同伴游褒禅山所见到的景物以及游山经过,并以此为喻,阐明了“志、力、物”的重要性以及“尽吾志”的思想。这种思想,正是王安石后来百折不挠实行变法的思想基础,也是他文章应“有补于世”“以适用为本”思想的具体体现。

作品背景

就在写作本文后四年(1058),王安石给宋仁宗上万言书,主张改革政治。1069年拜相后,他不顾保守派反对,积极推行新法,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这与本文的观点也有相似的地方。

读准字音

文章思路

本文通过叙述作者和几位同伴游褒禅山的经过,借此生发议论,阐述了要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,还要有坚定的志向和顽强的毅力,并善于借助外物的道理,同时提出了治学必须深思而慎取的态度。

文章主旨

细节揣摩

【任务一】 学习本文因事说理、叙议结合、前后照应的写法

1.第1段为什么要特别提到仆碑及碑上的文字?

参考答案:写仆碑及碑上的文字,是为后面议论埋下伏笔,充分体现了作者“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思而慎取”观点的依据。

2.第2段从内容上看是记游,作者游了前洞与后洞,这两个洞各有怎样的特点?为什么详写“后洞”?

参考答案:①前洞:平旷 记游者甚众 ②后洞:窈、寒、深 记游者少 原因:为下文写未能尽兴地游览做铺垫。

3.根据提示填空。

本文把① 和② 两个不同的事物联系起来,借游山的体会,说明了处事、治学都要“③ ”和“④ ”的道理。?

参考答案:①游览(游山) ②治学 ③尽吾志 ④深思而慎取

【任务二】领悟作者“尽吾志”“深思慎取”思想及其意义

1.文章的前两段记叙游山的经过,这与作者要抒发的情感有联系吗?联系在哪里?

参考答案:前两段记游山所见的景物和经过,这部分是后面议论的基础。由“其见愈奇”而产生“乐”,由“不得极夫游之乐”而产生“悔”,于是引发后面的感慨议论。

2.在第4段中,作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样引发出来的?

参考答案:作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思而慎取”。从第1段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思而慎取”的结论。

3.在这篇游记中,作者对“志”“力”“物”三者是怎样论述的?

参考答案:作者从顺序上肯定了“志”的重要,首先要有“志”,其次要有“力”,再次要有“物”。作者对“志”的重要性,又作了进一步的强调和申述,提出了“尽吾志”的观点。

4.本文由“不得极夫游之乐”生发出“尽吾志”的观点,由“仆碑”生发出“深思慎取”的观点,这两个观点有什么联系?

参考答案:“尽吾志”的观点是“求思之深而无不在”的结果,“尽吾志”的观点是在“深思而慎取”的基础上产生的;有了“尽吾志”的观点,又能反过来促使人们“深思而慎取”,二者是相辅相成的。

重难探究

本文从标题看,是一篇游记,但其写法又不同于一般写景状物的游记。这篇文章有什么特点?

因事说理的手法

因事说理是议论散文常用的一种手法,这类散文与一般议论文最大的不同是有“触发源头”。有“触发源头”是一般说理类散文的共性,事件触发谓之“因事”,所“因”之“事”要能触发思考,思想情感要能贯串全篇。“理”是文章的核心,“理”要让人信服,就要“说”,要分析,就得讲逻辑,讲论证;讲逻辑,讲论证还要不落入一般议论文的窠臼,要抓住思想情感的触媒。《游褒禅山记》就是这类文章的典范。

技法指导

文章虽为游记,但不注重山川风物的描绘,而以说理为目的,故记游的内容只是说理的材料和依据。前面的记游处处为后面的议论做铺垫;后面的议论又处处紧扣前面的记游,赋予记游内容以特定的思想意义。记叙和议论相辅相成,互为补充,相得益彰,因事说理,以小见大,准确而充分地阐述一种人生哲理,给人以思想上的启发,使完美的表现形式与深刻的思想内容和谐统一。

请运用“因事说理”的手法,叙述一个故事,并借这个故事传达某一道理。字数不限。

写作示例:苏格拉底和拉克苏相约,到很远很远的地方去游览一座大山。据说,那里风景如画,人们到了那里,会产生一种飘飘欲仙的感觉。许多年以后,他俩相遇了。他们都发现,那座山太遥远太遥远,就是走一辈子,也不可能到达那个令人神往的地方。拉克苏颓丧地说:“我竭尽全力奔跑过来,结果什么也没看到,太叫人伤心了!”

对点小练

苏格拉底掸了掸长袍上的灰尘说:“这一路有许多美妙的风景,难道你都没有注意到?”拉克苏一脸尴尬神色:“我只顾朝着遥远的目标奔跑,哪有心思欣赏沿途的风景啊!”“那就太遗憾了。”苏格拉底说,“当我们追求一个遥远的目标时,切莫忘记,旅途处处有美景!”