粤沪版九年级物理上册第十四章达标检测卷 含答案

文档属性

| 名称 | 粤沪版九年级物理上册第十四章达标检测卷 含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 523.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-05-21 19:31:48 | ||

图片预览

文档简介

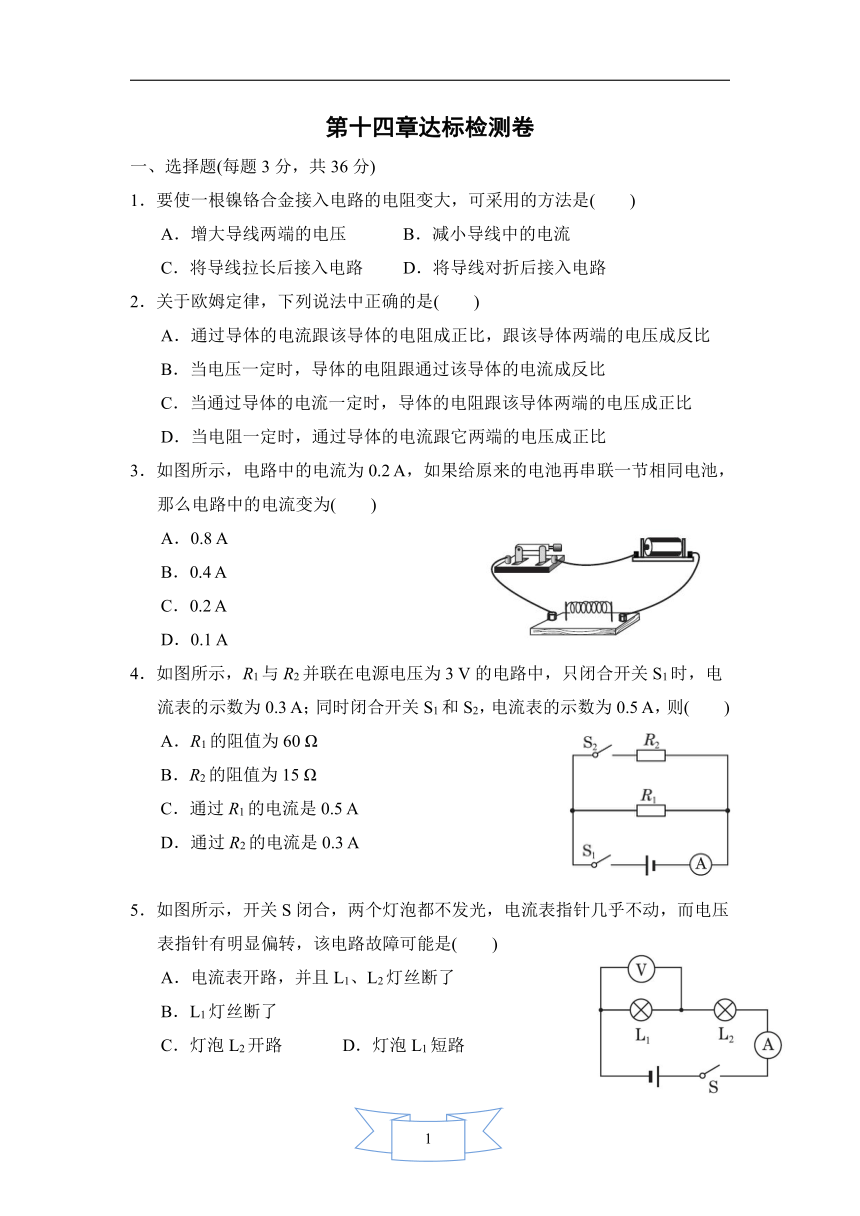

第十四章达标检测卷

一、选择题(每题3分,共36分)

1.要使一根镍铬合金接入电路的电阻变大,可采用的方法是( )

A.增大导线两端的电压 B.减小导线中的电流

C.将导线拉长后接入电路 D.将导线对折后接入电路

2.关于欧姆定律,下列说法中正确的是( )

A.通过导体的电流跟该导体的电阻成正比,跟该导体两端的电压成反比

B.当电压一定时,导体的电阻跟通过该导体的电流成反比

C.当通过导体的电流一定时,导体的电阻跟该导体两端的电压成正比

D.当电阻一定时,通过导体的电流跟它两端的电压成正比

3.如图所示,电路中的电流为0.2 A,如果给原来的电池再串联一节相同电池,那么电路中的电流变为( )

A.0.8 A

B.0.4 A

C.0.2 A

D.0.1 A

4.如图所示,R1与R2并联在电源电压为3 V的电路中,只闭合开关S1时,电流表的示数为0.3 A;同时闭合开关S1和S2,电流表的示数为0.5 A,则( )

A.R1的阻值为60 Ω

B.R2的阻值为15 Ω

C.通过R1的电流是0.5 A

D.通过R2的电流是0.3 A

5.如图所示,开关S闭合,两个灯泡都不发光,电流表指针几乎不动,而电压表指针有明显偏转,该电路故障可能是( )

A.电流表开路,并且L1、L2灯丝断了

B.L1灯丝断了

C.灯泡L2开路 D.灯泡L1短路

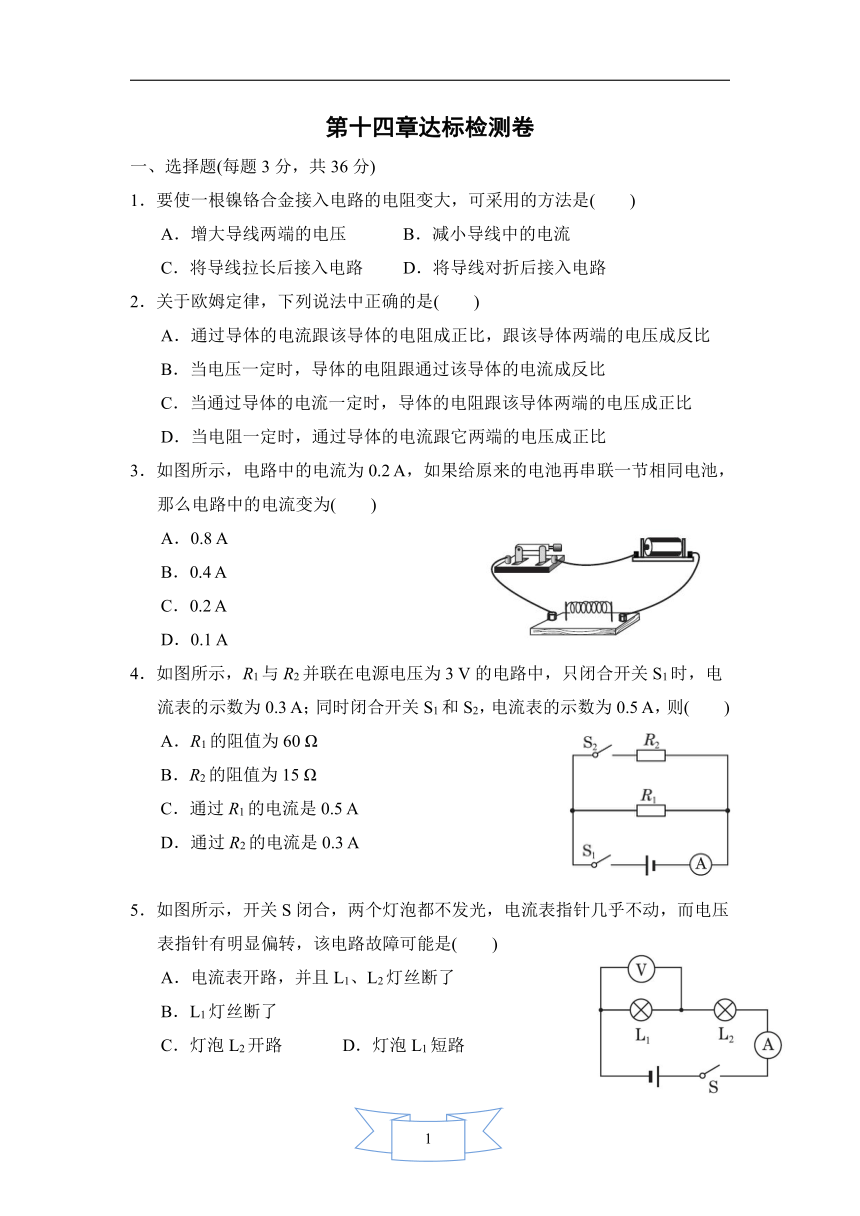

6.小刚同学设计了如图所示的汽车尾气排放检测电路。其中,R为气敏电阻,它的阻值随有害气体浓度的增大而变小,电源电压恒定不变,R0为定值电阻,闭合开关,当有害尾气浓度增大时( )

A.电压表示数变大,电流表示数变大

B.电压表示数变小,电流表示数变小

C.电压表示数变大,电流表示数变小

D.电压表示数变小,电流表示数变大

7.如何从外部检测植物含水量的变化呢?科学家用条状石墨烯制成的湿敏电阻Rx附着在叶片上,植物含水量变低,Rx变小,电表示数变小;植物含水量变高,Rx变大,电表示数变大,电源电压恒定,R0为定值电阻,下列电路图中符合要求的是( )

8.压敏电阻的阻值是随所受压力的增大而减小的。小聪同学想设计一个通过电表示数反映压敏电阻所受压力大小的电路,要求压力增大时,电表示数增大。以下电路不符合要求的是( )

9.图示电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合开关S,移动滑片P,多次记录电压表示数U和对应的电流表示数I,则绘出的U?I关系图像正确的是( )

10.实验室有甲、乙两只灯泡,不考虑温度对灯泡电阻的影响,甲标有“15 V

1.0 A”字样,乙标有“10 V 0.5 A”字样。现把它们串联起来,则该串联电路两端允许加的最高电压为( )

A.25 V B.15 V C.17.5 V D.10 V

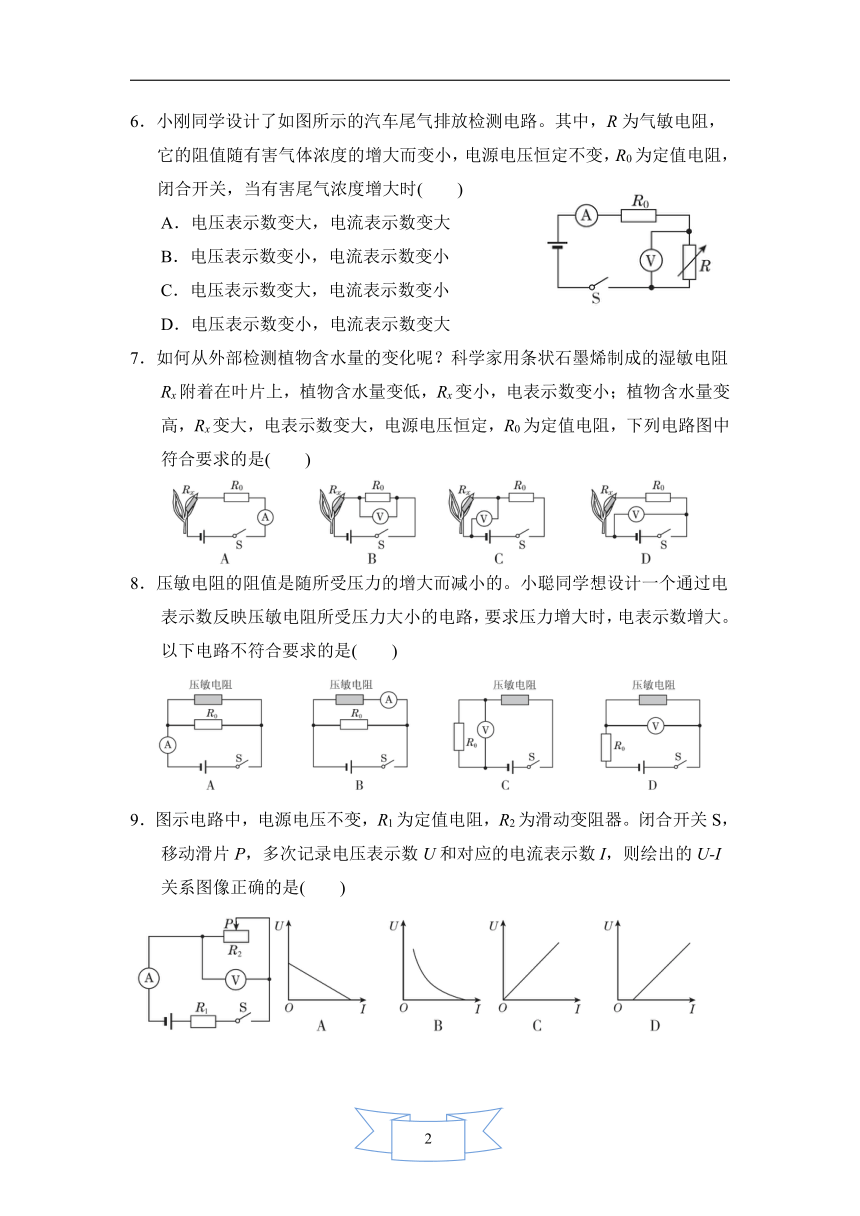

11.如图所示,R0为定值电阻,R1为滑动变阻器,A1、A2为实验室用电流表(接线柱上标有“-”“0.6”“3”),闭合开关后,调节滑片P,使两电流表指针所指位置相同。下列说法正确的是( )

A.电流表A1与A2的示数之比为1:4 B.通过R0与R1的电流之比为4:1

C.R0与R1两端的电压之比为1:4 D.R0与R1的阻值之比为4:1

12.如图所示,电源电压恒为6 V,R1是定值电阻,A、B是滑动变阻器R2的两端。闭合开关,当滑片P在A端时,A表的示数为0.6 A;当滑片P移到B端时,A表的示数为0.2 A。则R1和滑动变阻器R2的最大阻值分别是( )

A.10 Ω 15 Ω B.10 Ω 20 Ω C.10 Ω 30 Ω D.30 Ω 10 Ω

二、填空题(每空2分,共22分)

13.滑动变阻器通过改变电阻丝接入电路的__________来改变接入电路的电阻值,从而改变电路中的电流。一个标有“10 Ω 2 A”的滑动变阻器,它的阻值变化范围是__________ Ω;它允许通过的最大电流为________ A。

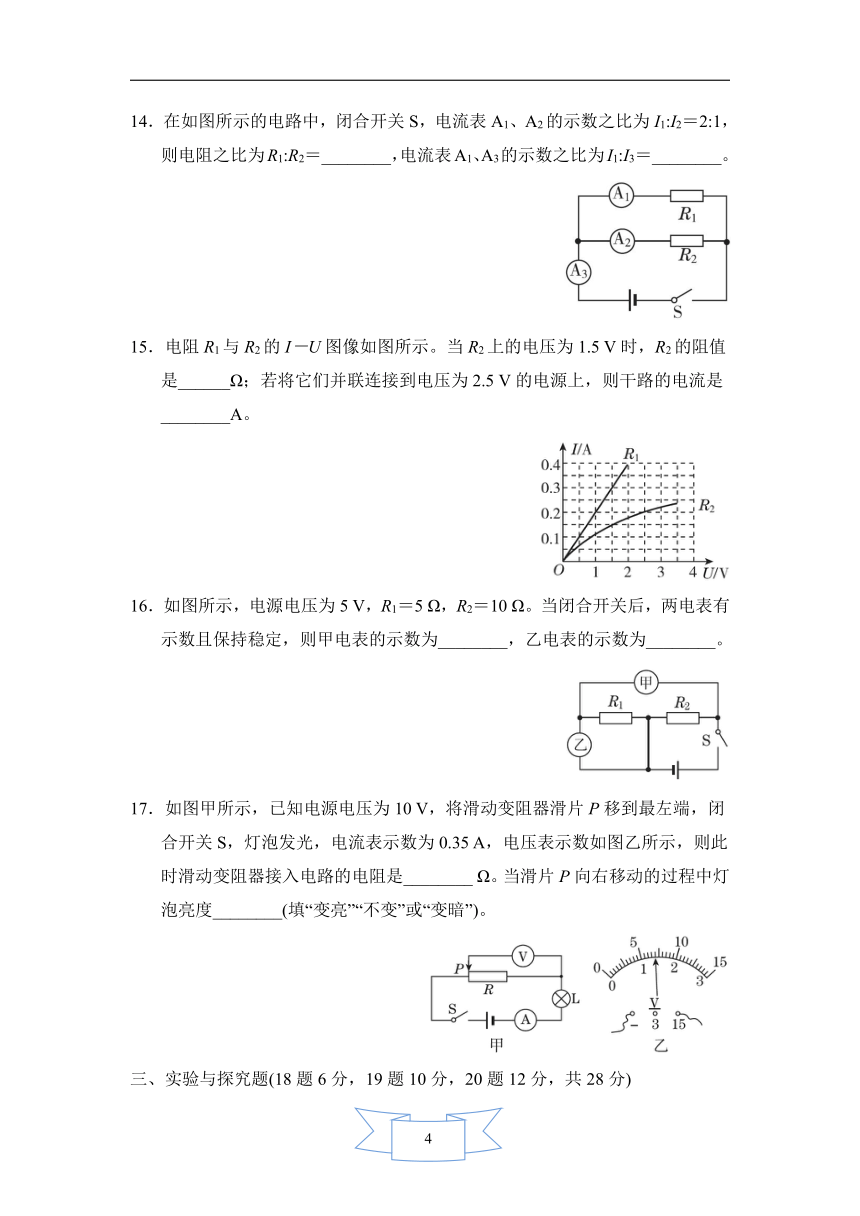

14.在如图所示的电路中,闭合开关S,电流表A1、A2的示数之比为I1:I2=2:1,则电阻之比为R1:R2=________,电流表A1、A3的示数之比为I1:I3=________。

15.电阻R1与R2的I-U图像如图所示。当R2上的电压为1.5 V时,R2的阻值是______Ω;若将它们并联连接到电压为2.5 V的电源上,则干路的电流是________A。

16.如图所示,电源电压为5 V,R1=5 Ω,R2=10 Ω。当闭合开关后,两电表有示数且保持稳定,则甲电表的示数为________,乙电表的示数为________。

17.如图甲所示,已知电源电压为10 V,将滑动变阻器滑片P移到最左端,闭合开关S,灯泡发光,电流表示数为0.35 A,电压表示数如图乙所示,则此时滑动变阻器接入电路的电阻是________ Ω。当滑片P向右移动的过程中灯泡亮度________(填“变亮”“不变”或“变暗”)。

三、实验与探究题(18题6分,19题10分,20题12分,共28分)

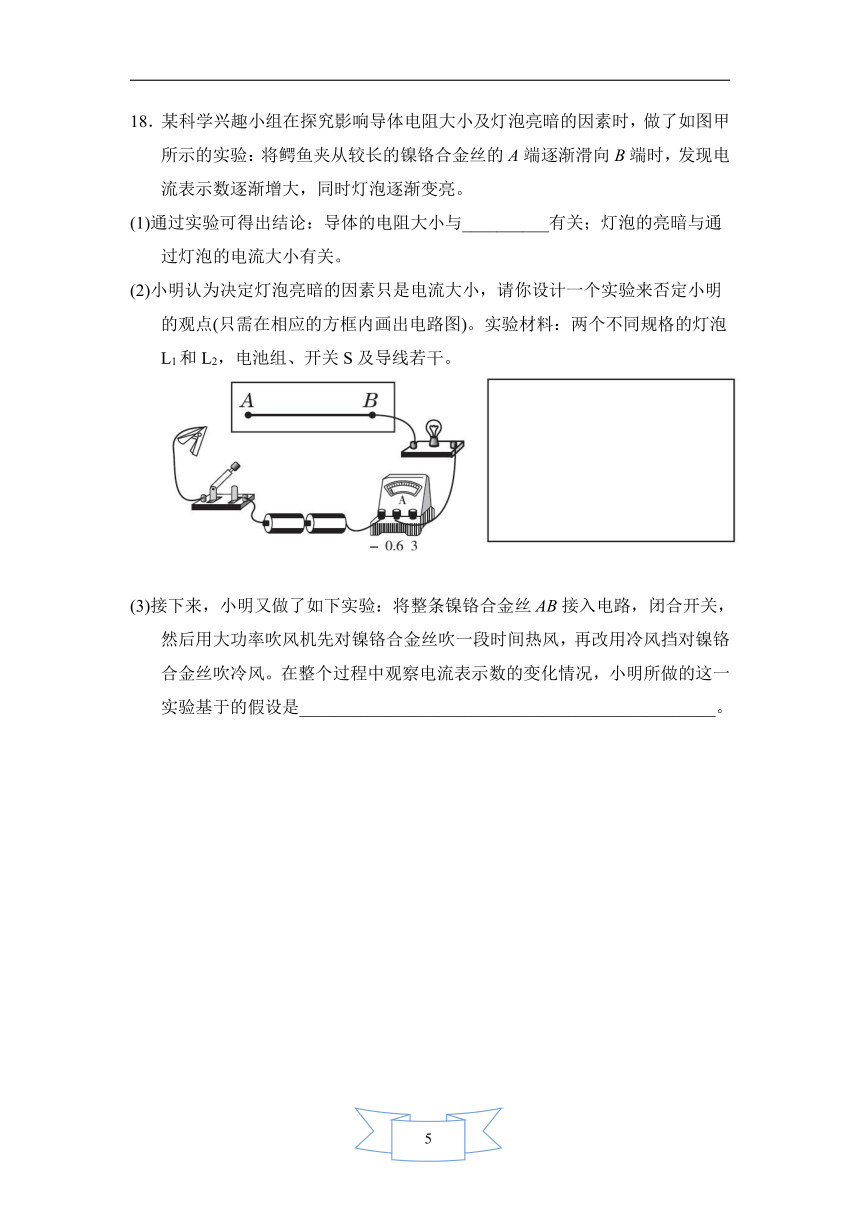

18.某科学兴趣小组在探究影响导体电阻大小及灯泡亮暗的因素时,做了如图甲所示的实验:将鳄鱼夹从较长的镍铬合金丝的A端逐渐滑向B端时,发现电流表示数逐渐增大,同时灯泡逐渐变亮。

(1)通过实验可得出结论:导体的电阻大小与__________有关;灯泡的亮暗与通过灯泡的电流大小有关。

(2)小明认为决定灯泡亮暗的因素只是电流大小,请你设计一个实验来否定小明的观点(只需在相应的方框内画出电路图)。实验材料:两个不同规格的灯泡L1和L2,电池组、开关S及导线若干。

(3)接下来,小明又做了如下实验:将整条镍铬合金丝AB接入电路,闭合开关,然后用大功率吹风机先对镍铬合金丝吹一段时间热风,再改用冷风挡对镍铬合金丝吹冷风。在整个过程中观察电流表示数的变化情况,小明所做的这一实验基于的假设是________________________________________________。

19.实验探究:探究电流与电压和电阻的关系。

装置 ①如图甲,实验电路中接错了一根导线,在接错的导线上打“×”,再画线把它改到正确的位置上

数据 图像 结论 利用改后的正确电路探究电流与电压的关系(R=10 Ω),测得数据如下表 次数 1 2 3 4 电压U/V 1.2 1.6 2.0 2.4 电流I/A 0.12 0.16 0.20 0.24 ②如图乙,在电流表表盘上,画出所选的接线柱和第4次实验中指针的位置③根据表中数据,在图丙中描点并画出I-U图像④在电阻一定时,________________成正比

过程 ⑤要探究电流与电阻的关系,只将第4次实验电路中的定值电阻由10 Ω换成15 Ω,闭合开关,电压表示数比第4次实验的电压表示数______(填“大”或“小”),要保持电压表的示数仍为2.4 V,应将滑动变阻器的滑片P向______移动

20.如图是“测量小灯泡电阻”的实验:

(1)图甲是小马同学连接的实物图,其中有两处错误,请指出:________________、__________________。

(2)纠正错误后,某次测量时电压表示数为2.4 V,电流表示数如图乙所示,该电流表的示数为________A,则小灯泡的电阻为________ Ω。

(3)另一同学分别测出小灯泡在不同亮度下的电阻,然后求出平均值作为小灯泡的电阻,他的做法对吗?

答:________,其原因是_____________________________________________。

四、综合应用题(21题6分,22题8分,共14分)

21.如图所示,电源电压恒为12 V,电阻R1为20 Ω,当开关S闭合后,电压表的示数为8 V。求:

(1)电阻R1两端的电压。

(2)通过电阻R2的电流。

22.如图所示的电路中,电源电压不变,电阻R1的阻值为20 Ω。当断开开关S1和S2,闭合开关S3时,电流表的示数为0.50 A;当断开开关S2,闭合开关S1、S3时,电流表的示数为0.90 A。求:

(1)电阻R2的阻值。

(2)断开开关S1和S3、闭合开关S2时,加在电阻R1两端的电压。

答案

一、1.C 2.D 3.B 4.B 5.B

6.D 点拨:闭合开关,当有害尾气浓度增大时,由“气敏电阻阻值随有害气体浓度的增大而变小”可知,气敏电阻阻值减小。由串联电路特点可知,一个电阻不变,另一个电阻减小,电路总电阻减小,而电源电压一定,由公式I=知,电路电流增大,则电流表示数变大;气敏电阻阻值减小,根据串联电路用电器两端电压与其阻值成正比,两端电压减小,电压表示数减小,故选D。

7.C 点拨:由图示电路图可知,两电阻串联,根据“含水量变低,Rx变小,电表示数变小,含水量变高,Rx变大,电表示数变大”来分析解答即可。

8.D 点拨:A图中压敏电阻与定值电阻并联,当压力增大时,压敏电阻阻值减小,通过压敏电阻的电流增大,因为通过电阻R0的电流不变,故干路电流会增大。B图中压敏电阻与定值电阻并联,当压力增大时,压敏电阻阻值减小,电流表示数增大。C图中压敏电阻与定值电阻串联,当压力增大时,压敏电阻阻值减小,电路中电流增大,由公式U0=IR0知定值电阻两端电压增大,电压表示数增大。D图中压敏电阻与定值电阻串联,当压力增大时,压敏电阻阻值减小,电路中电流增大,R0两端电压增大,由U′=U-U0知压敏电阻两端电压减小。

9.A 点拨:由图知,滑动变阻器与R1串联,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电流表测量电路中的电流;设电源电压为U总,滑动变阻器两端的电压为U,则U=U总-IR1,变形可得U=-R1I+U总,这是典型的一次函数,故图像为直线,且方向斜向下。

10.C 点拨:甲的电阻R甲===15 Ω,乙的电阻R乙===20 Ω,电路中的最大电流I=0.5 A,甲和乙串联后电路两端允许加的最高电压U=IR总=0.5 A×(15 Ω+20 Ω)=17.5 V。

11.D 点拨:由电路图可知,R0与R1并联,电流表A1测R0中的电流,电流表A2测干路电流,因并联电路中总电流等于各支路电流之和,且两电流表指针所指位置相同,电流表A1的量程为0~0.6 A,电流表A2的量程为0~3 A,因指针位置相同时大量程示数是小量程示数的5倍,电流表A1与A2示数之比为1:5,即I=5I0,故A错误;由并联电路的电流特点可得,通过R0与R1的电流之比:===,故B错误;并联电路两端的电压都相等,R0与R1两端的电压之比为1:1,故C错误;根据并联电路的分流特点可知,R0与R1的阻值之比:==,故D正确。

12.B 点拨:由图知,当滑片在A端时变阻器连入电路的阻值为0,只有R1接入电路,则R1===10 Ω;当滑片P移到B端时,R1与R2串联,滑动变阻器连入电路的阻值为最大值,则R总===30 Ω,滑动变阻器的最大阻值R2=R总-R1=30 Ω-10 Ω=20 Ω。

二、13.长度;0~10;2 14.1:2;2:3

15.10;0.7 点拨:电阻R2的函数图像是一条过原点的曲线,通过的电流跟它两端所加电压不成正比。当U2=1.5 V时,通过它的电流I2=0.15 A,由欧姆定律可得:R2===10 Ω;电阻R1的函数图像是一条过原点的直线,通过的电流跟它两端所加电压成正比。当U1=1 V时,通过它的电流I1=0.2 A,由欧姆定律可得:R1===5 Ω;将它们并联连接到两端电压为2.5 V的电路中时,由图像可知:通过R2的电流为0.2 A,通过R1的电流:I1′===0.5 A,则通过干路的电流大约是0.2 A+0.5 A=0.7 A。

16.1 A;5 V 点拨:若两电阻串联,乙应为电流表,甲应为电压表,而闭合开关后R1短路,电流表无示数,不符合题意,故两电阻并联,乙为电压表,乙测电源电压,示数为5 V;甲为电流表,测通过R1的电流,示数为I===1 A。

17.20;不变 点拨:将滑动变阻器滑片P移到最左端时,接入电路的电阻为最大值,电压表测的是滑动变阻器两端的电压,示数是7 V,又知电流表示数为0.35 A,由欧姆定律知,滑动变阻器接入电路的电阻是R===20 Ω。当滑片P向右移动时接入电路的电阻不变,故电路的电流不变,灯泡的亮度也不变。

三、18.解:(1)导体长度 (2)如图所示。 (3)导体的电阻与温度有关

点拨:(1)将鳄鱼夹从较长的镍铬合金丝的A端逐渐滑向B端时,电阻丝接入电路中的长度变短了,发现电流表示数逐渐增大,同时灯泡逐渐变亮,这说明导体的电阻减小了,即电阻大小与导体的长度有关;(2)实验中,可以将两个不同规格的灯泡L1和L2组成串联电路,此时通过两灯的电流是相同的,然后通过观察灯泡的亮度来验证小明的观点,如图所示;(3)用大功率吹风机先对镍铬合金丝吹一段时间热风,再改用冷风挡对镍铬合金丝吹冷风,此时会改变导体的温度,根据电流表示数变化可以得出电阻大小与温度的关系;故小明所做的这一实验基于的假设是导体的电阻与温度有关。

19.解:①如图甲所示。 ②如图乙所示。 ③如图丙所示。 ④电流与电压 ⑤大;A 点拨:①原电路中,电流表与电阻并联,电压表串联在电路中是错误的,应让电流表与R串联,电压表与R并联,如图甲所示;②第4次实验电流为0.24 A,根据电流表小量程分度值为0.02 A,画出指针的位置,如图乙所示;③根据描点法作图,如图丙所示;④由表中数据,电压是原来的几倍,通过的电流是原来的几倍,即在电阻一定时,电流与电压成正比;⑤根据串联分压原理可知,将定值电阻由10 Ω改接成15 Ω,电阻增大,其分得的电压增大;探究电流与电阻的实验中应控制电压不变,应保持电阻两端的电压不变,根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压,由分压原理可知,应增大滑动变阻器连入电路中的电阻,则滑片应向左端移动,即将滑动变阻器的滑片P向A移动。

20.(1)滑动变阻器接线错误;电流表正负接线柱接反

(2)0.3;8

(3)不对;小灯泡灯丝的电阻随温度的变化而变化

点拨:(1)滑动变阻器应“一上一下”连接线柱,应让电流从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出。(2)电阻R=U/I=2.4 V/0.3 A=8 Ω。(3)灯丝的电阻随温度的升高而增大,故不能将灯泡不同亮度下的电阻求平均值作为灯泡的电阻。

四、21.解:(1)电阻R1两端的电压U1=U-U2=12 V-8 V=4 V。

(2)通过R1的电流I1===0.2 A,

通过电阻R2的电流I2=I1=0.2 A。

22.解:(1)当S1和S2断开、S3闭合,R2断路,I1=0.5 A,电源电压U=I1R1=0.5 A×20 Ω=10 V,当S2断开,S1、S3闭合时,R1、R2并联,流过R2的电流I2=I-I1=0.90 A-0.50 A=0.4 A,R2===25 Ω。

(2)当S1、S3断开,S2闭合,R1和R2串联,I1′=I2′=,R1两端电压U1=I1′R1=R1=×20 Ω≈4.4 V。

同课章节目录

- 第十一章 机械功与机械能

- 11.1 怎样才叫做功

- 11.2 怎样比较做功的快慢

- 11.3 如何提高机械效率

- 11.4 认识动能和势能

- 第十二章 内能与热机

- 12.1 认识内能

- 12.2 热量和热值

- 12.3 研究物质的比热容

- 12.4 热机与社会发展

- 第十三章 探究简单电路

- 13.1 从闪电谈起

- 13.2 电路的组成和连接方式

- 13.3 怎样认识和测量电流

- 13.4 探究串、并联电路中的电流

- 13.5 怎样认识和测量电压

- 13.6 探究串、并联电路中的电压

- 第十四章 探究欧姆定律

- 14.1 怎样认识电阻

- 14.2 探究欧姆定律

- 14.3 欧姆定律的应用

- 第十五章 电能与电功率

- 15.1 电能与电功

- 15.2 认识电功率

- 15.3 怎样使用电器正常工作

- 15.4 探究焦耳定律