第15课探寻新航路 课件 (共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课探寻新航路 课件 (共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

部编教材九年级上册历史

第15课 探寻新航路

桂阳县龙潭中学 尹友辉

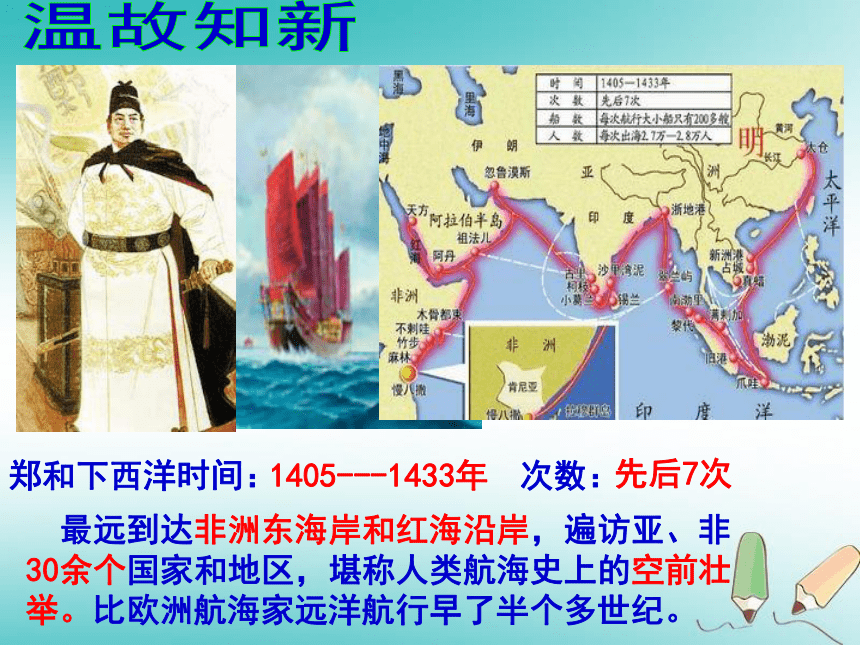

郑和下西洋时间:

次数:

1405---1433年

先后7次

最远到达非洲东海岸和红海沿岸,遍访亚、非30余个国家和地区,堪称人类航海史上的空前壮举。比欧洲航海家远洋航行早了半个多世纪。

第15课 探寻新航路

新航路的开辟,西欧史学界又称之为“地理大发现”。

指的是15世纪末16世纪初开辟的不经过地中海,而是绕过非洲或美洲到达亚洲的航路。

欧洲人为什么 开辟新航路?

要

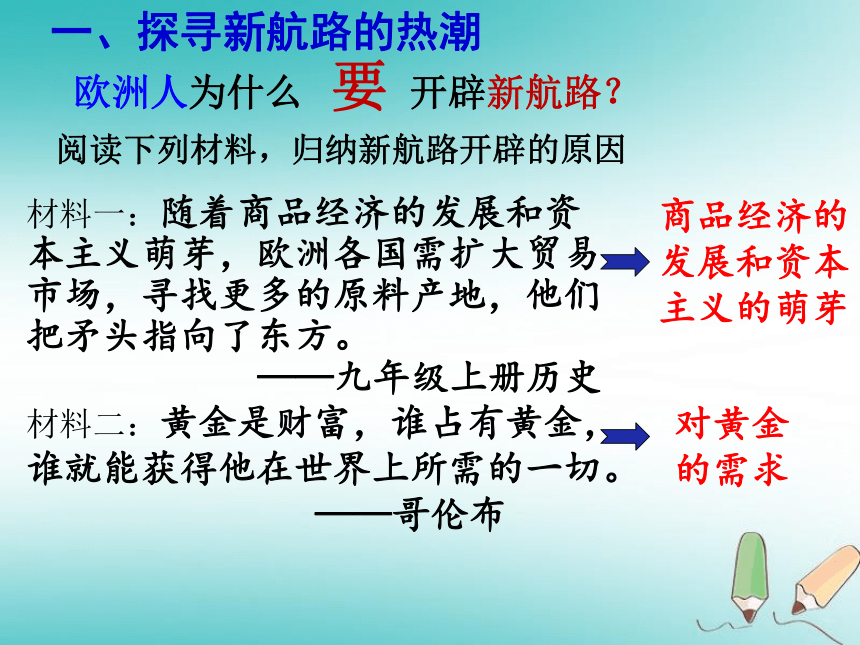

一、探寻新航路的热潮

阅读下列材料,归纳新航路开辟的原因

材料一:随着商品经济的发展和资本主义萌芽,欧洲各国需扩大贸易市场,寻找更多的原料产地,他们把矛头指向了东方。

——九年级上册历史

材料二:黄金是财富,谁占有黄金,谁就能获得他在世界上所需的一切。

——哥伦布

商品经济的发展和资本主义的萌芽

对黄金的需求

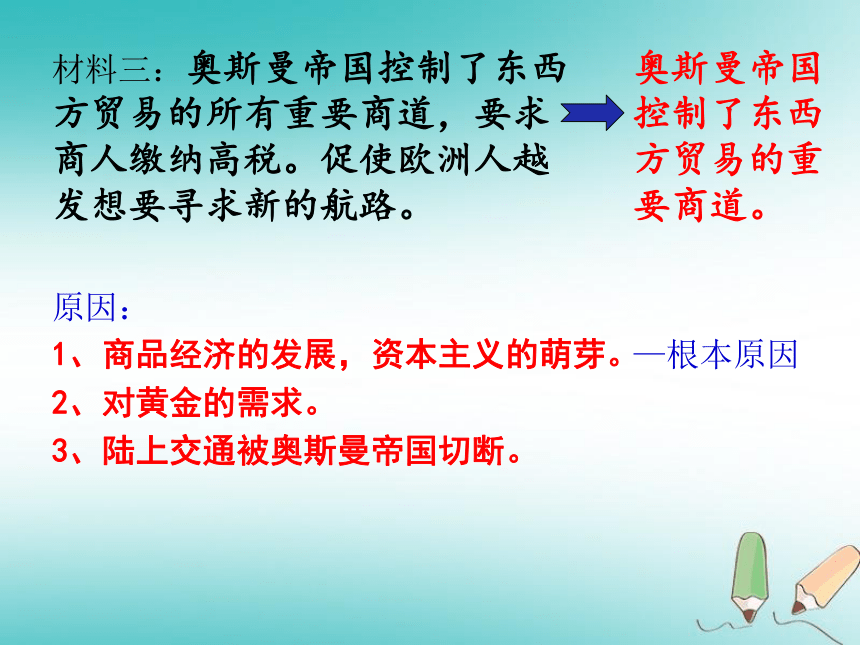

材料三:奥斯曼帝国控制了东西方贸易的所有重要商道,要求商人缴纳高税。促使欧洲人越发想要寻求新的航路。

奥斯曼帝国控制了东西方贸易的重要商道。

原因:

1、商品经济的发展,资本主义的萌芽。

2、对黄金的需求。

3、陆上交通被奥斯曼帝国切断。

—根本原因

欧洲人为什么 开辟新航路?

能

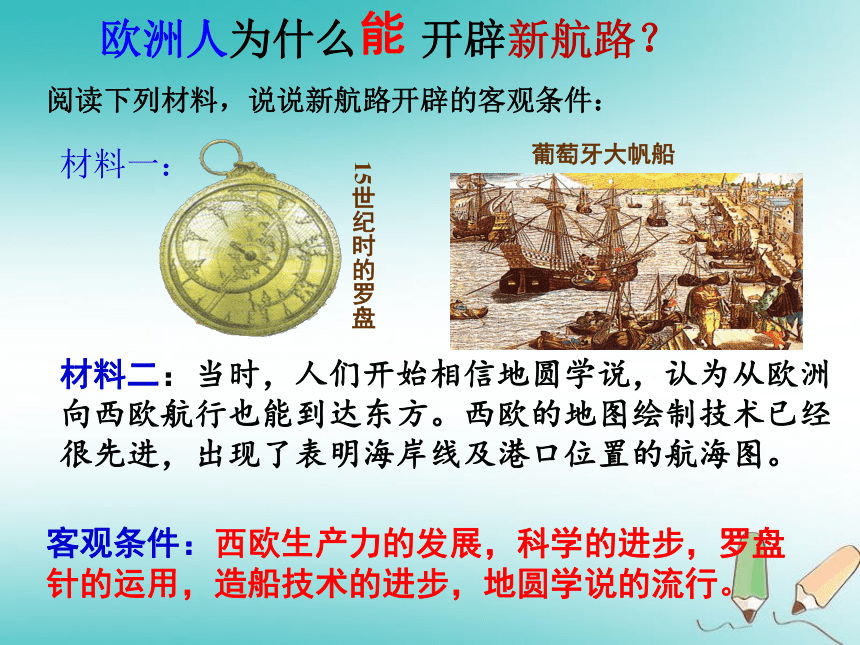

15世纪时的罗盘

葡萄牙大帆船

阅读下列材料,说说新航路开辟的客观条件:

材料二:当时,人们开始相信地圆学说,认为从欧洲向西欧航行也能到达东方。西欧的地图绘制技术已经很先进,出现了表明海岸线及港口位置的航海图。

材料一:

客观条件:西欧生产力的发展,科学的进步,罗盘针的运用,造船技术的进步,地圆学说的流行。

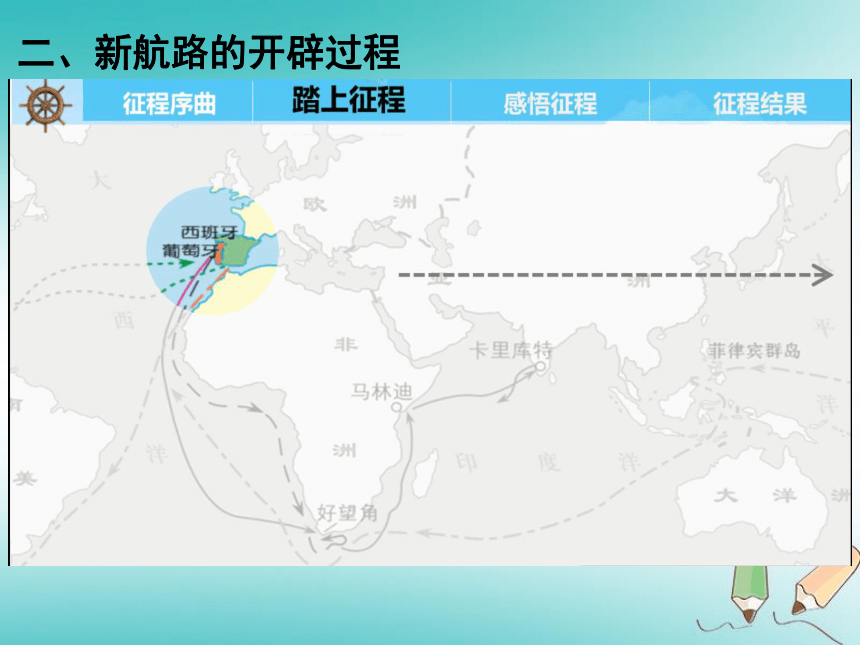

二、新航路的开辟过程

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

动手画出四条航线的线路

一个中心

两个方向

四条航线

四个人物

欧洲

西

东

西欧—美洲—西欧

环球航行

西欧—非洲(好望角)—印度

哥伦布、麦哲伦

迪亚士、达·伽马

迪——哥——达——麦

新航路开辟知识简表

葡萄牙

葡萄牙

葡萄牙

1487~

1488

从葡萄牙出发,沿非洲西海岸,到达好望角

发现好望角

意大利

1492

从西欧出发,横渡大西洋,到达美洲

发现新大陆美洲

1497~

1498

从葡萄牙出发,经好望角进入印度洋,到达印度的西南海岸

第一个找到从西欧直通东方的新航路

1519~

1522

从西班牙出发,穿过大西洋,向西进入太平洋、印度洋,绕过好望角回到欧洲

实现人类第一次环球航行,证明了地圆学说的正确性

航海家 国 别 航行时 间 航 行 线 路 主 要 成 就

迪亚士

哥伦布

达·伽马

麦哲伦

航海家们在航行过程中可能会遇到哪些困难?

缺衣少食、水土不服、病痛的折磨、海盗的抢劫、遭遇暗礁的危险、语言不通……

你从四位航海家身上学到了哪些优秀品质?

坚持不懈、勇于开拓、不畏艰险、不怕牺牲、吃苦耐劳等。

读下列材料:

印第安人:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏我们的文化,掠夺我们的财富,他是一个恶魔。

欧洲人:哥伦布“发现”新大陆,把欧洲文明传到美洲,使落后的美洲走向文明,他是一个功臣。

三、新航路开辟的影响

消极影响和积极影响。

哥伦布到达美洲,给印第安人带来了巨大灾难。

哥伦布给美洲带去了欧洲的文明,同时推动了欧洲资本主义的发展,有其进步性。

一

分

为

二

对哥伦布到达美洲新航路的看法为何如此矛盾?

——对世界

新航路开辟的影响

加强了世界各地的联系,世界开始连成一个整体。

促进了欧洲资本主义的产生和发展。

——对欧洲

同学们:

这节课你学到了什么呢?

归纳总结·整体感知

探寻新航路

原因

条件:

主要航线

(过程)

商品经济发展,资本主义的出现;

对东方的向往;

商道受阻。

迪亚士:

哥伦布:

达·伽马:

麦哲伦:

地圆学说流行、罗盘应用、造船技术和航海技术的进步。

影响:

到达好望角

发现美洲

到达印度西海岸

环球航行

促进了欧洲资本主义的产生和发展;使世界开始连成一个整体;给亚非美带来了灾难。

1、在欧洲广泛流传后,激起上层社会对东方向往的作品是( )

A、《荷马史诗》 B、《历史》

C、《马可·波罗行纪》 D、《自然史》

2、首先探寻新航路的国家是( )

A、英国和荷兰

B、葡萄牙和西班牙

C、西班牙和意大利

D、葡萄牙和英国

课堂检测·巩固新知

C

B

3、欧洲航海家从15世纪开始新航路的探索。其中他率领的船队第一次完成环球航行的航海家是( )

A.迪亚士 B.达·伽马

C.哥伦布 D.麦哲伦

D

4、欧洲到亚洲、美洲和非洲等地的交通往来日益密切,世界开始连成一个整体,是在哪一个事件发生后( )

A、新航路的开辟

B、文艺复兴

C、英国资产阶级革命

D、丝绸之路的开辟

A

5.“公元1500年前后的地理大发现,拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕。”“地理大发现”是通过下列哪一活动实现的( )

A.新航路开辟

B.早期殖民扩张

C.火车、轮船的发明

D.电话电报的使用

A

部编教材九年级上册历史

第15课 探寻新航路

桂阳县龙潭中学 尹友辉

郑和下西洋时间:

次数:

1405---1433年

先后7次

最远到达非洲东海岸和红海沿岸,遍访亚、非30余个国家和地区,堪称人类航海史上的空前壮举。比欧洲航海家远洋航行早了半个多世纪。

第15课 探寻新航路

新航路的开辟,西欧史学界又称之为“地理大发现”。

指的是15世纪末16世纪初开辟的不经过地中海,而是绕过非洲或美洲到达亚洲的航路。

欧洲人为什么 开辟新航路?

要

一、探寻新航路的热潮

阅读下列材料,归纳新航路开辟的原因

材料一:随着商品经济的发展和资本主义萌芽,欧洲各国需扩大贸易市场,寻找更多的原料产地,他们把矛头指向了东方。

——九年级上册历史

材料二:黄金是财富,谁占有黄金,谁就能获得他在世界上所需的一切。

——哥伦布

商品经济的发展和资本主义的萌芽

对黄金的需求

材料三:奥斯曼帝国控制了东西方贸易的所有重要商道,要求商人缴纳高税。促使欧洲人越发想要寻求新的航路。

奥斯曼帝国控制了东西方贸易的重要商道。

原因:

1、商品经济的发展,资本主义的萌芽。

2、对黄金的需求。

3、陆上交通被奥斯曼帝国切断。

—根本原因

欧洲人为什么 开辟新航路?

能

15世纪时的罗盘

葡萄牙大帆船

阅读下列材料,说说新航路开辟的客观条件:

材料二:当时,人们开始相信地圆学说,认为从欧洲向西欧航行也能到达东方。西欧的地图绘制技术已经很先进,出现了表明海岸线及港口位置的航海图。

材料一:

客观条件:西欧生产力的发展,科学的进步,罗盘针的运用,造船技术的进步,地圆学说的流行。

二、新航路的开辟过程

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

动手画出四条航线的线路

一个中心

两个方向

四条航线

四个人物

欧洲

西

东

西欧—美洲—西欧

环球航行

西欧—非洲(好望角)—印度

哥伦布、麦哲伦

迪亚士、达·伽马

迪——哥——达——麦

新航路开辟知识简表

葡萄牙

葡萄牙

葡萄牙

1487~

1488

从葡萄牙出发,沿非洲西海岸,到达好望角

发现好望角

意大利

1492

从西欧出发,横渡大西洋,到达美洲

发现新大陆美洲

1497~

1498

从葡萄牙出发,经好望角进入印度洋,到达印度的西南海岸

第一个找到从西欧直通东方的新航路

1519~

1522

从西班牙出发,穿过大西洋,向西进入太平洋、印度洋,绕过好望角回到欧洲

实现人类第一次环球航行,证明了地圆学说的正确性

航海家 国 别 航行时 间 航 行 线 路 主 要 成 就

迪亚士

哥伦布

达·伽马

麦哲伦

航海家们在航行过程中可能会遇到哪些困难?

缺衣少食、水土不服、病痛的折磨、海盗的抢劫、遭遇暗礁的危险、语言不通……

你从四位航海家身上学到了哪些优秀品质?

坚持不懈、勇于开拓、不畏艰险、不怕牺牲、吃苦耐劳等。

读下列材料:

印第安人:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏我们的文化,掠夺我们的财富,他是一个恶魔。

欧洲人:哥伦布“发现”新大陆,把欧洲文明传到美洲,使落后的美洲走向文明,他是一个功臣。

三、新航路开辟的影响

消极影响和积极影响。

哥伦布到达美洲,给印第安人带来了巨大灾难。

哥伦布给美洲带去了欧洲的文明,同时推动了欧洲资本主义的发展,有其进步性。

一

分

为

二

对哥伦布到达美洲新航路的看法为何如此矛盾?

——对世界

新航路开辟的影响

加强了世界各地的联系,世界开始连成一个整体。

促进了欧洲资本主义的产生和发展。

——对欧洲

同学们:

这节课你学到了什么呢?

归纳总结·整体感知

探寻新航路

原因

条件:

主要航线

(过程)

商品经济发展,资本主义的出现;

对东方的向往;

商道受阻。

迪亚士:

哥伦布:

达·伽马:

麦哲伦:

地圆学说流行、罗盘应用、造船技术和航海技术的进步。

影响:

到达好望角

发现美洲

到达印度西海岸

环球航行

促进了欧洲资本主义的产生和发展;使世界开始连成一个整体;给亚非美带来了灾难。

1、在欧洲广泛流传后,激起上层社会对东方向往的作品是( )

A、《荷马史诗》 B、《历史》

C、《马可·波罗行纪》 D、《自然史》

2、首先探寻新航路的国家是( )

A、英国和荷兰

B、葡萄牙和西班牙

C、西班牙和意大利

D、葡萄牙和英国

课堂检测·巩固新知

C

B

3、欧洲航海家从15世纪开始新航路的探索。其中他率领的船队第一次完成环球航行的航海家是( )

A.迪亚士 B.达·伽马

C.哥伦布 D.麦哲伦

D

4、欧洲到亚洲、美洲和非洲等地的交通往来日益密切,世界开始连成一个整体,是在哪一个事件发生后( )

A、新航路的开辟

B、文艺复兴

C、英国资产阶级革命

D、丝绸之路的开辟

A

5.“公元1500年前后的地理大发现,拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕。”“地理大发现”是通过下列哪一活动实现的( )

A.新航路开辟

B.早期殖民扩张

C.火车、轮船的发明

D.电话电报的使用

A

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》