第3课土地改革 课件(共25张PPT)

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

地主收租

封建土地制度是农民遭受剥削的总根源

第3课 土地改革

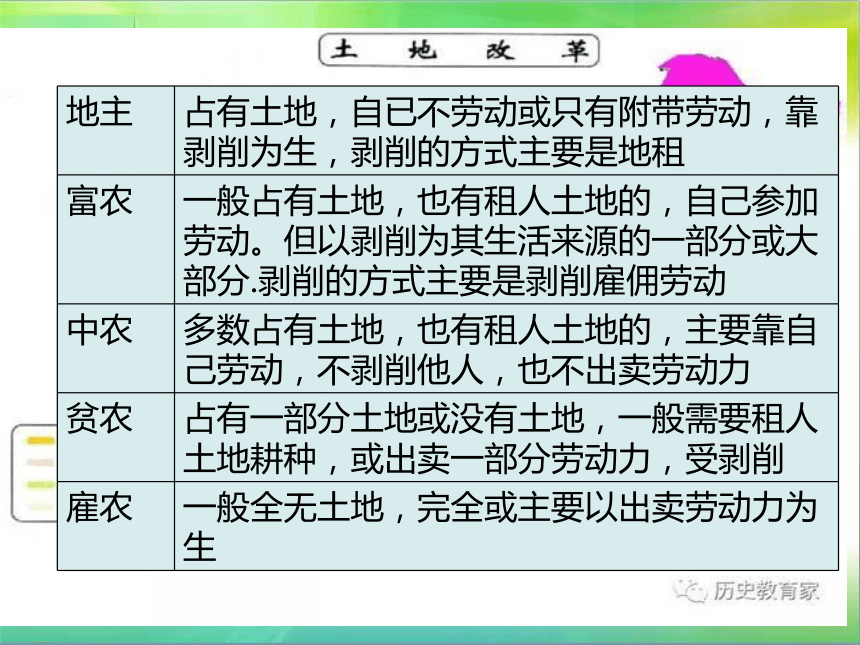

地主 占有土地,自已不劳动或只有附带劳动,靠剥削为生,剥削的方式主要是地租

富农 一般占有土地,也有租人土地的,自己参加劳动。但以剥削为其生活来源的一部分或大部分.剥削的方式主要是剥削雇佣劳动

中农 多数占有土地,也有租人土地的,主要靠自己劳动,不剥削他人,也不出卖劳动力

贫农 占有一部分土地或没有土地,一般需要租人土地耕种,或出卖一部分劳动力,受剥削

雇农 一般全无土地,完全或主要以出卖劳动力为生

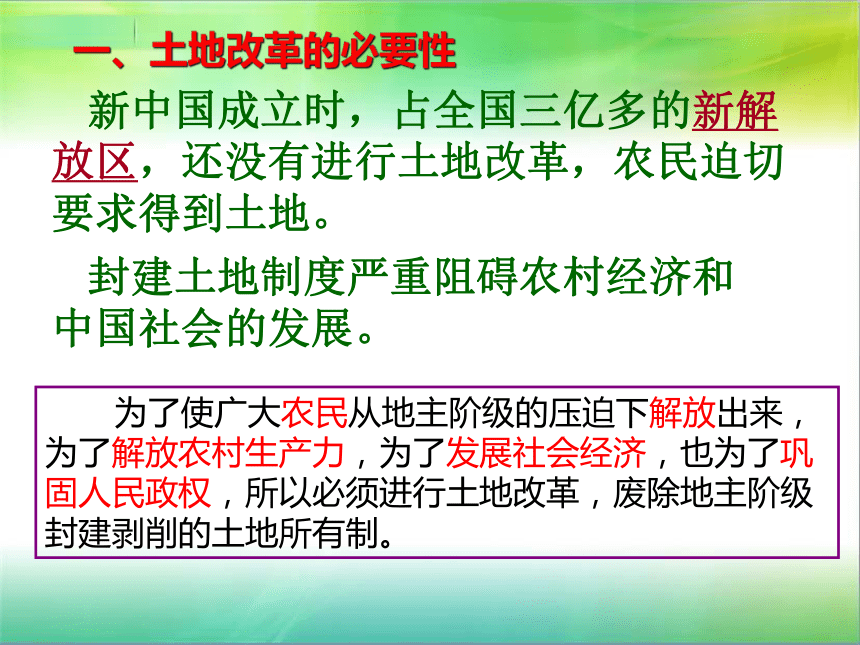

一、土地改革的必要性

新中国成立时,占全国三亿多的新解放区,还没有进行土地改革,农民迫切要求得到土地。

封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展。

为了使广大农民从地主阶级的压迫下解放出来,为了解放农村生产力,为了发展社会经济,也为了巩固人民政权,所以必须进行土地改革,废除地主阶级封建剥削的土地所有制。

二、土地改革的开展

(1)实施依据:

(2)地点:

(4)具体做法:

(3)开始时间:

(5)结果:

《中华人民共和国土地改革法》

广大新解放区

1950年

没收地主的土地,分给无地或少地的农民耕种;同时也分给地主一份,让他们自己耕种,在劳动中改造自己

到1952年底,除部分少数民族地区外,全国大陆基本上完成了土地改革。

《中华人民共和国土地改革法》的公布 :

1950年,中央人民政府公布了《中华人民共和国土地改革法》。

“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。” ---《中华人民共和国土地改革法》

目的

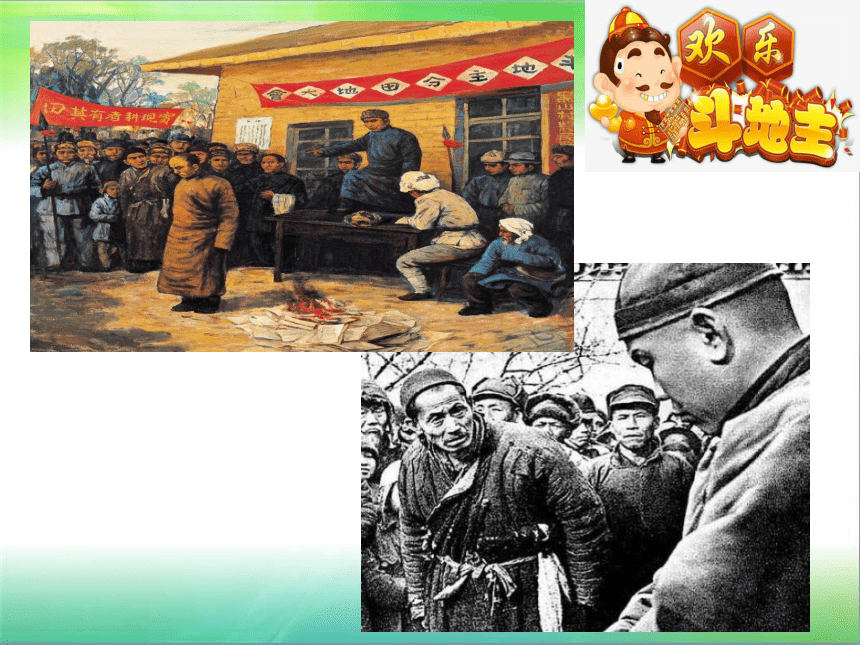

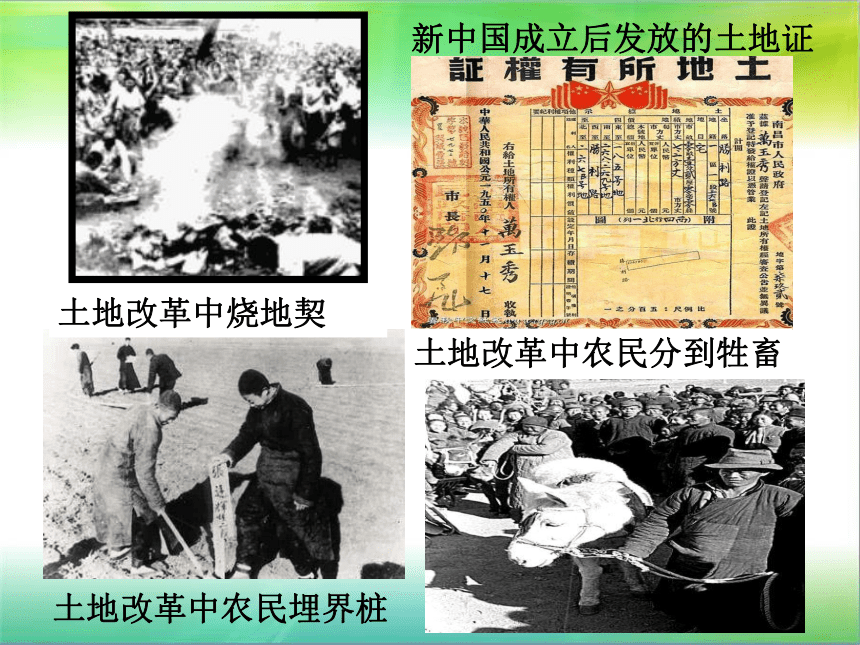

土地改革中烧地契

土地改革中农民分到牲畜

1950年~1952年土地改革

这次土地改革,注意保存富农经济、并在政治上实行中立富农的政策。这样使中农放心,他们的利益不会受到损害,也有利于稳定城市中的民族资产阶级,孤立地主阶级,减少土地改革中的阻力,从而有利于发展生产。

特点:经济上保存富农经济,政治上中立富农

通过上表可以看出,土地改革后,带来了哪些变化?这些变化有什么意义?

土地改革前 土地改革后

地主占有农村土地的70-80%,农民占地20-30% 全国3亿多无地少地的农民无偿分得土地

农民每年要向地主缴纳大约300-350亿公斤粮食供应的地租 免除地租

存在着地主阶级和农民阶级的对立 农民成为土地的主人,地主被改造成为自食其力的人

1949年,全国粮食总产量1103亿公斤,工业总产值为2.45亿元 1952年,全国粮食供应总产量1639亿公斤,工业影产值为349亿元

三、土地改革的历史意义

(1)土地改革的完成,彻底废除了我国存在两千多年的封建剥削制度,消灭了地主阶级了。

(2)农民翻了身,得到土地,成为土地的主人。人民政权更加巩固。

(3)大大解放了生产力,农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

地主阶级

农民

剥削与被剥削

平等

地主阶级占有绝大部分劳动成果

农民自己占有劳动成果

土地归私人所有

不同点

相同点

土地

占有者

地主阶级

与农民关系

封建土地所有制

农民土地

所有制

比较封建土地所有制和农民土地所有制的异同

地主收租

封建土地制度是农民遭受剥削的总根源

第3课 土地改革

地主 占有土地,自已不劳动或只有附带劳动,靠剥削为生,剥削的方式主要是地租

富农 一般占有土地,也有租人土地的,自己参加劳动。但以剥削为其生活来源的一部分或大部分.剥削的方式主要是剥削雇佣劳动

中农 多数占有土地,也有租人土地的,主要靠自己劳动,不剥削他人,也不出卖劳动力

贫农 占有一部分土地或没有土地,一般需要租人土地耕种,或出卖一部分劳动力,受剥削

雇农 一般全无土地,完全或主要以出卖劳动力为生

一、土地改革的必要性

新中国成立时,占全国三亿多的新解放区,还没有进行土地改革,农民迫切要求得到土地。

封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展。

为了使广大农民从地主阶级的压迫下解放出来,为了解放农村生产力,为了发展社会经济,也为了巩固人民政权,所以必须进行土地改革,废除地主阶级封建剥削的土地所有制。

二、土地改革的开展

(1)实施依据:

(2)地点:

(4)具体做法:

(3)开始时间:

(5)结果:

《中华人民共和国土地改革法》

广大新解放区

1950年

没收地主的土地,分给无地或少地的农民耕种;同时也分给地主一份,让他们自己耕种,在劳动中改造自己

到1952年底,除部分少数民族地区外,全国大陆基本上完成了土地改革。

《中华人民共和国土地改革法》的公布 :

1950年,中央人民政府公布了《中华人民共和国土地改革法》。

“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。” ---《中华人民共和国土地改革法》

目的

土地改革中烧地契

土地改革中农民分到牲畜

1950年~1952年土地改革

这次土地改革,注意保存富农经济、并在政治上实行中立富农的政策。这样使中农放心,他们的利益不会受到损害,也有利于稳定城市中的民族资产阶级,孤立地主阶级,减少土地改革中的阻力,从而有利于发展生产。

特点:经济上保存富农经济,政治上中立富农

通过上表可以看出,土地改革后,带来了哪些变化?这些变化有什么意义?

土地改革前 土地改革后

地主占有农村土地的70-80%,农民占地20-30% 全国3亿多无地少地的农民无偿分得土地

农民每年要向地主缴纳大约300-350亿公斤粮食供应的地租 免除地租

存在着地主阶级和农民阶级的对立 农民成为土地的主人,地主被改造成为自食其力的人

1949年,全国粮食总产量1103亿公斤,工业总产值为2.45亿元 1952年,全国粮食供应总产量1639亿公斤,工业影产值为349亿元

三、土地改革的历史意义

(1)土地改革的完成,彻底废除了我国存在两千多年的封建剥削制度,消灭了地主阶级了。

(2)农民翻了身,得到土地,成为土地的主人。人民政权更加巩固。

(3)大大解放了生产力,农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

地主阶级

农民

剥削与被剥削

平等

地主阶级占有绝大部分劳动成果

农民自己占有劳动成果

土地归私人所有

不同点

相同点

土地

占有者

地主阶级

与农民关系

封建土地所有制

农民土地

所有制

比较封建土地所有制和农民土地所有制的异同

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化