2020人教版必修4高中语文第三单元第9课父母和孩子之间的爱课时优案1含解析

文档属性

| 名称 | 2020人教版必修4高中语文第三单元第9课父母和孩子之间的爱课时优案1含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 122.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-21 12:59:49 | ||

图片预览

文档简介

父母和孩子之间的爱

课时优案1

1.读准字音

①幼稚( ) ②休戚相关( )

③鉴于( ) ④归根结蒂( )

⑤秩序( ) ⑥履行( )

⑦辜负( ) ⑧罪孽( )

⑨惩罚( )

答案 ①zhì ②qī ③jiàn ④dì ⑤zhì ⑥lǚ ⑦ɡū ⑧niè ⑨chéng

2.词语辨用

(1)体验·体会

通过这次免费自驾游的亲身 ,大家对这款车的性能赞不绝口,由此人们也 到一款经典好车要得到大众的青睐,靠的是内在的品质,绝不仅仅靠几个广告。

(2)遵循·遵照

会上,分管生产的李副总经理表示,要 董事长的要求,严格 “实际、实用、实效”的原则,迅速提高印刷质量,以适应公司发展和市场的需要。

(3)鉴于·基于

债务回购完全 自愿原则,其有效性目前尚无法验证,公司将制定一套备用方案。

答案 (1)体验 体会 (2)遵照 遵循 (3)鉴于 基于

解析 (1)二者都有“亲身经历”的意思。“体验”侧重于在实践中感受,从感性方面认识事物。对象多是生活、现实等。“体会”侧重于领会、理解,从理性方面认识事物。句中第一空指驾车实践,应填“体验”;第二空指人们得到某种认识,应填“体会”。

(2)二者都有“遵从,不违背”的意思,但它们的适用对象不同。“遵循”,指依照顺从,不偏离。对象多是组织或领导者所制定、指出的方针、政策、路线、原则等。使用范围比“遵照”窄。“遵照”,指遵守、照办,不背离。对象多是前辈或上级指出的较为具体的意见、要求、命令、指示等。句中第一空后接“要求”,应填“遵照”,第二空后接“原则”,应填“遵循”。

(3)二者都是介词,但与他们构成介宾短语的内容不同。“鉴于”中“鉴”表示可使人警诫或仿效的事。“鉴于”,表示觉察到,考虑到某些经验、教训,根据某种情况来确定下一步的工作,后面一般会给出应对措施。“基于”中“基”是凭借、根据。“基于”表示根据某些理由。句子前半部分是介词短语作状语,主句是“公司将制定一套备用方案”,可知整句是根据前一分句的情况,公司确定下一步的工作,故第一空填“鉴于”,第二空是根据某一原则做某事,应填“基于”。

3.成语辨析

判断下列句子中加点成语运用的正误,并说明理由。

(1)威海“仗义哥”宁青在患病的亲人需要照顾的情况下,依然为陌生人捐献造血干细胞;而社会各界也在通过不同的方式告诉“仗义哥”:好人永远不会孤立无援!( )

解释:

(2)物理老师治学严谨,要求严格,循循善诱。但是,他总是节外生枝,给我们留下做不完的课后作业。( )

解释:

(3)真正品相完整的古代越窑瓷存世不多,特别是越窑青瓷中的官窑产品,所以越窑青瓷在美国拍出天价就不足为奇了。( )

解释:

(4)接连出现的沉降事故,让村民们惶恐不安,他们将造成这一切的矛头指向了旁边正在施工的工地。( )

解释:

(5)归根结蒂,随着高铁快运稳步向前发展,当前国内物流行业的战国时代必然会分久必合,成为大一统。( )

解释:

答案 (1)√ 孤立无援:指处于孤立的境地,得不到外力援助。使用正确。

(2)× 望文生义。节外生枝:比喻在问题之外又岔出了新的问题,而语境的意思是老师布置的课后作业多。

(3)√ 不足为奇:不值得奇怪;指事物或现象很平常,没有什么奇怪的。使用正确。

(4)√ 惶恐不安:形容内心非常害怕,十分焦躁不安。使用正确。

(5)√ 归根结蒂:归结到根本上。使用正确。

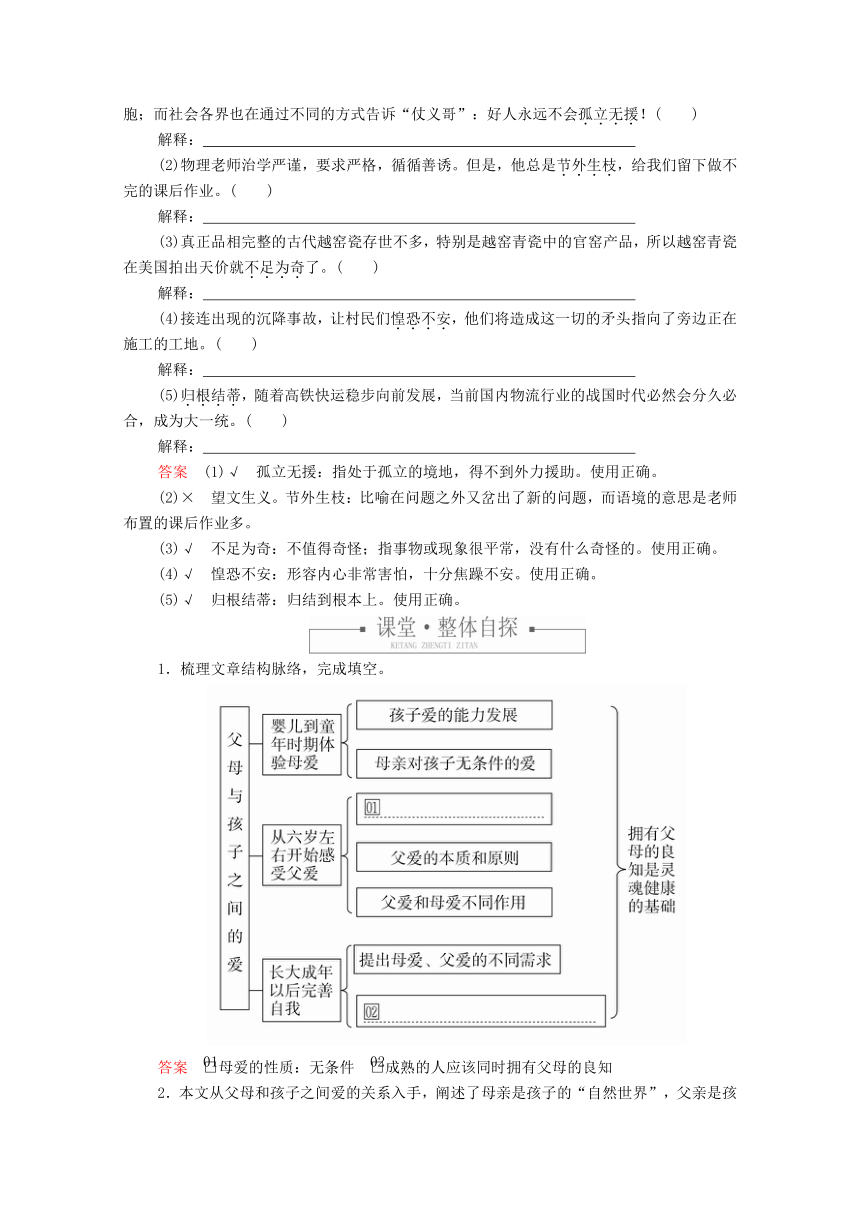

1.梳理文章结构脉络,完成填空。

答案 母爱的性质:无条件 成熟的人应该同时拥有父母的良知

2.本文从父母和孩子之间爱的关系入手,阐述了母亲是孩子的“自然世界”,父亲是孩子的“思想世界”,作者最后总结出怎样的道理?

答:

答案 作者最后总结出:成熟的人应该在自己心中拥有母亲和父亲这两个世界,拥有母亲的良知和父亲的良知。

3.下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A.婴儿出生后意识不到身体之外的世界,只有温暖和食物的要求,不会区别母亲,这一阶段被弗洛伊德称为自恋阶段。

B.第2段“他就开始有能力接受事物的本来面目”中的“本来面目”指“一切接触到的事物可感的性质、特征等”。

C.孩子在生长、发育后,开始有能力区别外部事物的不同,这就使他们能够去爱自己的母亲,但他们的主要问题仍然是要被人爱。

D.进入少年时代的儿童逐渐从由自恋引起的孤独中解脱出来,开始体验关心他人以及同他人的统一,还能感觉到爱唤起爱的力量。

答案 C

解析 “这就使他们能够去爱自己的母亲”错,文中第2、3段说,孩子生长、发育后有能力接受事物的本来面目,但又说“八岁以下的儿童还不会爱”。

一、基础检测

1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

(1)所有这些经历 并互相补充成为一种体验:那就是我被人爱。

(2)通过爱他就从他的由自恋引起的孤独中 出来,他开始体验关心他人以及同他人的统一,另外他还能感觉到爱唤起爱的力量。

(3)人生下来后的最初几个月和最初几年同母亲的关系最为 。

(4)在母体外生活的婴儿还几乎完全 于母亲。

A.凝聚 解脱 密切 依赖

B.聚集 解脱 亲密 依仗

C.凝聚 解放 亲密 依赖

D.聚集 解放 密切 依仗

答案 A

解析 (1)“聚集”,只表示集中在一起;“凝聚”,强调结合得紧密。由后文“并互相补充成为一种体验”可知,此处应填“凝聚”。(2)“解脱”,指摆脱烦恼,得到自在;“解放”,指解除束缚,得到自由或发展。此处强调通过爱他让他从自恋的孤独体验中走出来,摆脱烦恼。故此处应填“解脱”。(3)“密切”,强调关系近;“亲密”,强调感情好。婴儿刚生下来只有对温暖和食物的需要,无所谓“感情”,故选“密切”。(4)“依赖”,依靠某种人或事物而不能自立或自给;“依仗”,靠别人的势力或有利条件。句子强调婴儿不能自立自给要依靠母亲,应选“依赖”。

2.下列语句横线处应填入的成语恰当的一组是( )

①IMF调整SDR这段时间以来,人民币兑美元汇率下降了2.5%多一点,和日元欧元还有其他的货币在其他时间段里的波动幅度相比,人民币的跌幅 。

②只有当书籍成为了我们生活中 的“礼物”,构建阅读型、知识型、书香型社会才会指日可待。

③尽管在理论上公民可以批评政府或国家领导,实际上在今日西方社会因言获罪早已成了 ,不管这些言论是多么轻微与无害。

A.不足为奇 司空见惯 家常便饭

B.家常便饭 司空见惯 不足为奇

C.不足为奇 家常便饭 司空见惯

D.司空见惯 不足为奇 家常便饭

答案 A

解析 不足为奇:不值得奇怪,指事物、现象等很平常。常作谓语,不可作宾语。司空见惯:指看惯了就不觉得奇怪了。常作谓语、定语。家常便饭:家中日常的饭食;比喻经常发生、习以为常的事情。常作宾语,不能作谓语。①句中与其他国家相比,人民币的跌幅算小的,没有什么奇怪的,故选用“不足为奇”;②句说只有当书籍成为我们生活中常见的“礼物”,阅读型、知识型、书香型社会才指日可待。与“常见”对应的是“司空见惯”;③句强调行为早已成为经常发生的事情,故填“家常便饭”。

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.母亲热爱新生儿,并不是因为孩子满足了她的什么特殊的愿望,符合她的想象,而且是因为这是她生的孩子。

B.他不再依赖于接受爱以及为了赢得爱必须使自己弱小、生病或者听话、孤立无援。

C.父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

D.一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲。

答案 C

解析 A项,关联词语搭配不当,应把“而且是”改为“而是”,与前面“不是”呼应;B项,语序不当,应把“孤立无援”调至“自己弱小”后,以使句式整齐,合乎逻辑;D项,成分残缺,应在“父亲”后加“的高度”,使之充当前面“达到”的宾语。

4.依次填入下面横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一组是( )

同父亲的关系则完全不同。 。 。 。 : 。父亲是教育孩子,向孩子指出通往世界之路的人。

①而父亲不体现任何一种自然渊源

②即代表思想的世界,人所创造的法律、秩序和纪律等事物的世界

③父亲虽然不代表自然世界,却代表人类生存的另一个极端

④母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋

⑤在最初几年内孩子同父亲几乎没有什么联系,在这个阶段父亲的作用几乎无法同母亲相比

A.②⑤③①④ B.①④②③⑤

C.④①⑤③② D.①④②⑤③

答案 C

解析 整段文字都在谈父亲教育的职责,④句先用母亲的教育加以区分,故④放在前面,然后依次写父亲教育的内涵,冒号连缀③②,由②句中的“即”字可知,②句是对③的解说。

二、精段鉴赏

阅读下面的课文选段,完成5~7题。

父母对孩子的态度符合孩子的要求。婴儿无论从身体还是心理上都需要母亲的无条件的爱和关怀。在六岁左右孩子就需要父亲的权威和指引。母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感,而父亲的任务是指导孩子正视他将来会遇到的种种困难。一个好母亲是不会阻止孩子成长和不会鼓励孩子求援的。母亲应该相信生活,不应该惶恐不安并把她的这种情绪传染给孩子。她应该希望孩子独立并最终脱离自己。父爱应该受一定的原则支配并提出一定的要求,应该是宽容的、耐心的,不应该是咄咄逼人和专横的。父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲的高度。他发展了一个母亲的良知,又发展了一个父亲的良知。母亲的良知对他说:“你的任何罪孽,任何罪恶都不会使你失去我的爱和我对你的生命、你的幸福的祝福。”父亲的良知却说:“你做错了,你就不得不承担后果;最主要的是你必须改变自己,这样你才能得到我的爱。”成熟的人使自己同母亲和父亲的外部形象脱离,却在内心建立起这两个形象。同弗洛伊德的“超我”理论相反,人不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象,而是把母亲的良知建筑在他自己爱的能力上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起,尽管两者看上去互为矛盾。如果一个人只发展父亲的良知,那他会变得严厉和没有人性;如果他只有母亲的良知,那他就有失去自我判断力的危险,就会阻碍自己和他人的发展。

人从同母亲的紧密关系发展到同父亲的紧密关系,最后达到综合,这就是人的灵魂健康和达到成熟的基础。

5.下列有关“父爱”的理解,不正确的一项是( )

A.“父爱”与“母爱”一样,都是孩子成长所必需的。

B.“父爱”受一定的原则支配,它不像母爱那样是无条件的。

C.“父爱”能指导孩子正视他将来会遇到的种种困难。

D.“父爱”使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心。

答案 C

解析 C项,偷换概念,由第一段可知,“能指导孩子正视他将来会遇到的种种困难”是父亲的任务,而不是“父爱”的内容。

6.对文中画线句的理解,不正确的一项是( )

A.一个人首先要发展母亲的良知,然后再发展父亲的良知,并使两者完善地统一在自己身上。

B.只要一个人同时具备了自己母亲的良知,又具有了自己父亲的良知,他就是一个成熟的人。

C.成熟不是指人的年龄是否到达了某个阶段,而是指是否具有爱的能力以及理智判断的能力。

D.成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起,表面上看是矛盾的实际是统一的。

答案 B

解析 B项,“只要一个人同时具备了自己母亲的良知,又具有了自己父亲的良知,他就是一个成熟的人”不正确,从原文第二段“人不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象”可以看出。

7.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.在孩子的成长过程中,六岁以前主要受母爱的影响,母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感。

B.孩子六岁左右,就开始需要父亲的权威和指导,这种权威指导主要是培养孩子的自信心和判断力。

C.只有母亲的良知和只有父亲的良知,都是不健全的,都影响人的成长,使人变得严厉和没有人性。

D.一个人先同母亲有紧密的关系,然后发展到同父亲有紧密的关系,最后达到综合父母的良知。

答案 C

解析 C项,由第二段最后一句可知,“使人变得严厉和没有人性”是缺少“母亲的良知”的表现,而不是“只有母亲的良知”的表现。

PAGE

课时优案1

1.读准字音

①幼稚( ) ②休戚相关( )

③鉴于( ) ④归根结蒂( )

⑤秩序( ) ⑥履行( )

⑦辜负( ) ⑧罪孽( )

⑨惩罚( )

答案 ①zhì ②qī ③jiàn ④dì ⑤zhì ⑥lǚ ⑦ɡū ⑧niè ⑨chéng

2.词语辨用

(1)体验·体会

通过这次免费自驾游的亲身 ,大家对这款车的性能赞不绝口,由此人们也 到一款经典好车要得到大众的青睐,靠的是内在的品质,绝不仅仅靠几个广告。

(2)遵循·遵照

会上,分管生产的李副总经理表示,要 董事长的要求,严格 “实际、实用、实效”的原则,迅速提高印刷质量,以适应公司发展和市场的需要。

(3)鉴于·基于

债务回购完全 自愿原则,其有效性目前尚无法验证,公司将制定一套备用方案。

答案 (1)体验 体会 (2)遵照 遵循 (3)鉴于 基于

解析 (1)二者都有“亲身经历”的意思。“体验”侧重于在实践中感受,从感性方面认识事物。对象多是生活、现实等。“体会”侧重于领会、理解,从理性方面认识事物。句中第一空指驾车实践,应填“体验”;第二空指人们得到某种认识,应填“体会”。

(2)二者都有“遵从,不违背”的意思,但它们的适用对象不同。“遵循”,指依照顺从,不偏离。对象多是组织或领导者所制定、指出的方针、政策、路线、原则等。使用范围比“遵照”窄。“遵照”,指遵守、照办,不背离。对象多是前辈或上级指出的较为具体的意见、要求、命令、指示等。句中第一空后接“要求”,应填“遵照”,第二空后接“原则”,应填“遵循”。

(3)二者都是介词,但与他们构成介宾短语的内容不同。“鉴于”中“鉴”表示可使人警诫或仿效的事。“鉴于”,表示觉察到,考虑到某些经验、教训,根据某种情况来确定下一步的工作,后面一般会给出应对措施。“基于”中“基”是凭借、根据。“基于”表示根据某些理由。句子前半部分是介词短语作状语,主句是“公司将制定一套备用方案”,可知整句是根据前一分句的情况,公司确定下一步的工作,故第一空填“鉴于”,第二空是根据某一原则做某事,应填“基于”。

3.成语辨析

判断下列句子中加点成语运用的正误,并说明理由。

(1)威海“仗义哥”宁青在患病的亲人需要照顾的情况下,依然为陌生人捐献造血干细胞;而社会各界也在通过不同的方式告诉“仗义哥”:好人永远不会孤立无援!( )

解释:

(2)物理老师治学严谨,要求严格,循循善诱。但是,他总是节外生枝,给我们留下做不完的课后作业。( )

解释:

(3)真正品相完整的古代越窑瓷存世不多,特别是越窑青瓷中的官窑产品,所以越窑青瓷在美国拍出天价就不足为奇了。( )

解释:

(4)接连出现的沉降事故,让村民们惶恐不安,他们将造成这一切的矛头指向了旁边正在施工的工地。( )

解释:

(5)归根结蒂,随着高铁快运稳步向前发展,当前国内物流行业的战国时代必然会分久必合,成为大一统。( )

解释:

答案 (1)√ 孤立无援:指处于孤立的境地,得不到外力援助。使用正确。

(2)× 望文生义。节外生枝:比喻在问题之外又岔出了新的问题,而语境的意思是老师布置的课后作业多。

(3)√ 不足为奇:不值得奇怪;指事物或现象很平常,没有什么奇怪的。使用正确。

(4)√ 惶恐不安:形容内心非常害怕,十分焦躁不安。使用正确。

(5)√ 归根结蒂:归结到根本上。使用正确。

1.梳理文章结构脉络,完成填空。

答案 母爱的性质:无条件 成熟的人应该同时拥有父母的良知

2.本文从父母和孩子之间爱的关系入手,阐述了母亲是孩子的“自然世界”,父亲是孩子的“思想世界”,作者最后总结出怎样的道理?

答:

答案 作者最后总结出:成熟的人应该在自己心中拥有母亲和父亲这两个世界,拥有母亲的良知和父亲的良知。

3.下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A.婴儿出生后意识不到身体之外的世界,只有温暖和食物的要求,不会区别母亲,这一阶段被弗洛伊德称为自恋阶段。

B.第2段“他就开始有能力接受事物的本来面目”中的“本来面目”指“一切接触到的事物可感的性质、特征等”。

C.孩子在生长、发育后,开始有能力区别外部事物的不同,这就使他们能够去爱自己的母亲,但他们的主要问题仍然是要被人爱。

D.进入少年时代的儿童逐渐从由自恋引起的孤独中解脱出来,开始体验关心他人以及同他人的统一,还能感觉到爱唤起爱的力量。

答案 C

解析 “这就使他们能够去爱自己的母亲”错,文中第2、3段说,孩子生长、发育后有能力接受事物的本来面目,但又说“八岁以下的儿童还不会爱”。

一、基础检测

1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

(1)所有这些经历 并互相补充成为一种体验:那就是我被人爱。

(2)通过爱他就从他的由自恋引起的孤独中 出来,他开始体验关心他人以及同他人的统一,另外他还能感觉到爱唤起爱的力量。

(3)人生下来后的最初几个月和最初几年同母亲的关系最为 。

(4)在母体外生活的婴儿还几乎完全 于母亲。

A.凝聚 解脱 密切 依赖

B.聚集 解脱 亲密 依仗

C.凝聚 解放 亲密 依赖

D.聚集 解放 密切 依仗

答案 A

解析 (1)“聚集”,只表示集中在一起;“凝聚”,强调结合得紧密。由后文“并互相补充成为一种体验”可知,此处应填“凝聚”。(2)“解脱”,指摆脱烦恼,得到自在;“解放”,指解除束缚,得到自由或发展。此处强调通过爱他让他从自恋的孤独体验中走出来,摆脱烦恼。故此处应填“解脱”。(3)“密切”,强调关系近;“亲密”,强调感情好。婴儿刚生下来只有对温暖和食物的需要,无所谓“感情”,故选“密切”。(4)“依赖”,依靠某种人或事物而不能自立或自给;“依仗”,靠别人的势力或有利条件。句子强调婴儿不能自立自给要依靠母亲,应选“依赖”。

2.下列语句横线处应填入的成语恰当的一组是( )

①IMF调整SDR这段时间以来,人民币兑美元汇率下降了2.5%多一点,和日元欧元还有其他的货币在其他时间段里的波动幅度相比,人民币的跌幅 。

②只有当书籍成为了我们生活中 的“礼物”,构建阅读型、知识型、书香型社会才会指日可待。

③尽管在理论上公民可以批评政府或国家领导,实际上在今日西方社会因言获罪早已成了 ,不管这些言论是多么轻微与无害。

A.不足为奇 司空见惯 家常便饭

B.家常便饭 司空见惯 不足为奇

C.不足为奇 家常便饭 司空见惯

D.司空见惯 不足为奇 家常便饭

答案 A

解析 不足为奇:不值得奇怪,指事物、现象等很平常。常作谓语,不可作宾语。司空见惯:指看惯了就不觉得奇怪了。常作谓语、定语。家常便饭:家中日常的饭食;比喻经常发生、习以为常的事情。常作宾语,不能作谓语。①句中与其他国家相比,人民币的跌幅算小的,没有什么奇怪的,故选用“不足为奇”;②句说只有当书籍成为我们生活中常见的“礼物”,阅读型、知识型、书香型社会才指日可待。与“常见”对应的是“司空见惯”;③句强调行为早已成为经常发生的事情,故填“家常便饭”。

3.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.母亲热爱新生儿,并不是因为孩子满足了她的什么特殊的愿望,符合她的想象,而且是因为这是她生的孩子。

B.他不再依赖于接受爱以及为了赢得爱必须使自己弱小、生病或者听话、孤立无援。

C.父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

D.一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲。

答案 C

解析 A项,关联词语搭配不当,应把“而且是”改为“而是”,与前面“不是”呼应;B项,语序不当,应把“孤立无援”调至“自己弱小”后,以使句式整齐,合乎逻辑;D项,成分残缺,应在“父亲”后加“的高度”,使之充当前面“达到”的宾语。

4.依次填入下面横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一组是( )

同父亲的关系则完全不同。 。 。 。 : 。父亲是教育孩子,向孩子指出通往世界之路的人。

①而父亲不体现任何一种自然渊源

②即代表思想的世界,人所创造的法律、秩序和纪律等事物的世界

③父亲虽然不代表自然世界,却代表人类生存的另一个极端

④母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋

⑤在最初几年内孩子同父亲几乎没有什么联系,在这个阶段父亲的作用几乎无法同母亲相比

A.②⑤③①④ B.①④②③⑤

C.④①⑤③② D.①④②⑤③

答案 C

解析 整段文字都在谈父亲教育的职责,④句先用母亲的教育加以区分,故④放在前面,然后依次写父亲教育的内涵,冒号连缀③②,由②句中的“即”字可知,②句是对③的解说。

二、精段鉴赏

阅读下面的课文选段,完成5~7题。

父母对孩子的态度符合孩子的要求。婴儿无论从身体还是心理上都需要母亲的无条件的爱和关怀。在六岁左右孩子就需要父亲的权威和指引。母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感,而父亲的任务是指导孩子正视他将来会遇到的种种困难。一个好母亲是不会阻止孩子成长和不会鼓励孩子求援的。母亲应该相信生活,不应该惶恐不安并把她的这种情绪传染给孩子。她应该希望孩子独立并最终脱离自己。父爱应该受一定的原则支配并提出一定的要求,应该是宽容的、耐心的,不应该是咄咄逼人和专横的。父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲的高度。他发展了一个母亲的良知,又发展了一个父亲的良知。母亲的良知对他说:“你的任何罪孽,任何罪恶都不会使你失去我的爱和我对你的生命、你的幸福的祝福。”父亲的良知却说:“你做错了,你就不得不承担后果;最主要的是你必须改变自己,这样你才能得到我的爱。”成熟的人使自己同母亲和父亲的外部形象脱离,却在内心建立起这两个形象。同弗洛伊德的“超我”理论相反,人不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象,而是把母亲的良知建筑在他自己爱的能力上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起,尽管两者看上去互为矛盾。如果一个人只发展父亲的良知,那他会变得严厉和没有人性;如果他只有母亲的良知,那他就有失去自我判断力的危险,就会阻碍自己和他人的发展。

人从同母亲的紧密关系发展到同父亲的紧密关系,最后达到综合,这就是人的灵魂健康和达到成熟的基础。

5.下列有关“父爱”的理解,不正确的一项是( )

A.“父爱”与“母爱”一样,都是孩子成长所必需的。

B.“父爱”受一定的原则支配,它不像母爱那样是无条件的。

C.“父爱”能指导孩子正视他将来会遇到的种种困难。

D.“父爱”使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心。

答案 C

解析 C项,偷换概念,由第一段可知,“能指导孩子正视他将来会遇到的种种困难”是父亲的任务,而不是“父爱”的内容。

6.对文中画线句的理解,不正确的一项是( )

A.一个人首先要发展母亲的良知,然后再发展父亲的良知,并使两者完善地统一在自己身上。

B.只要一个人同时具备了自己母亲的良知,又具有了自己父亲的良知,他就是一个成熟的人。

C.成熟不是指人的年龄是否到达了某个阶段,而是指是否具有爱的能力以及理智判断的能力。

D.成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起,表面上看是矛盾的实际是统一的。

答案 B

解析 B项,“只要一个人同时具备了自己母亲的良知,又具有了自己父亲的良知,他就是一个成熟的人”不正确,从原文第二段“人不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象”可以看出。

7.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.在孩子的成长过程中,六岁以前主要受母爱的影响,母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感。

B.孩子六岁左右,就开始需要父亲的权威和指导,这种权威指导主要是培养孩子的自信心和判断力。

C.只有母亲的良知和只有父亲的良知,都是不健全的,都影响人的成长,使人变得严厉和没有人性。

D.一个人先同母亲有紧密的关系,然后发展到同父亲有紧密的关系,最后达到综合父母的良知。

答案 C

解析 C项,由第二段最后一句可知,“使人变得严厉和没有人性”是缺少“母亲的良知”的表现,而不是“只有母亲的良知”的表现。

PAGE