2020人教版必修4高中语文第四单元能力测评卷含解析

文档属性

| 名称 | 2020人教版必修4高中语文第四单元能力测评卷含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 211.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-21 15:34:16 | ||

图片预览

文档简介

第四单元能力测评卷

时间:150分钟 分值:150分

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

文化有继承性、延续性,代代传承,积久而成传统。文化又有时代性,随时代变迁而更新发展。所以文化的发展是变和不变的统一,传承延续和更新发展的统一。文化发展中不变的是它的根本特质、精神、核心价值,变的是其根本特质、精神、核心价值在不同时代环境条件下的具体内容和表现形式。前者是本,后者是末。所以,我们对待传统文化的态度,就是要传承延续,创新发展。在传承的基础上创新发展,通过创新发展而延续。

优秀传统文化是中华民族的根与魂,指的是文化发展中不变的那一方面。也就是其根本特质、精神和核心价值。它贯穿于民族发展的始终。作为民族的根与魂是不变的,也是不能变的。一旦遭到破坏,民族的生命也就终结。说中华优秀传统文化是民族的根和魂,意味着它是我们立足的根本、生命的灵魂。而不只是某种可资借鉴、应用的资源。它的意义在于是根,是魂,而不是在用。近百年的革命斗争,近70年来的社会主义建设,以至今天建设中国特色社会主义的事业,都植根于中华数千年传统文化的沃土之中,离不开中华传统优秀文化这个根与魂。

文化发展中不变的是本,变的是末。二者又不是截然二分,而是互相联结在一起的。文化的传承延续不是简单地保守已有的一切,更不是回到过去。传承延续必须与时代同步创新发展。传统的精神、思想、核心价值,必须适应时代的需要,获得新的内容和形式。不变的根与魂,要通过变化的具体内容和形式而延续发展。这就是我们说的对传统文化要作创造性的转化和创新性的发展。举例来说,中华民族爱国主义的传统是民族精神,或者说是民族魂的重要内容。它贯穿古今,是支撑我们民族历经磨难而能克服困难,屹立于世界民族之林的重要精神力量。而它在不同的时代条件下又有不同的内容和形式。爱国主义传统的延续传承,本身就是变和不变统一的过程。不变的爱国主义精神传统,通过不断变化的具体内容和形式而传承延续和发展。

记得在我的学生时代,曾经有过对岳飞的批判。说他抗金的行为不能称为爱国主义,不应赞扬而应批判。理由是他抗金忠于的是宋代的封建王朝,忠于的是徽钦二宗两个封建皇帝。所以岳飞只是封建王朝的奴才,不能称为爱国主义的代表人物。这样看问题,就是没有认清变与不变的相互联结,不懂得不变的精神正是通过不断变化的具体内容和形式而延续传承。我们民族的爱国主义传统,其根本在于“天下兴亡,匹夫有责”的核心价值观和精忠报国的精神。这种精神贯穿历史始终而形成爱国主义传统。但其具体的内容和表现,总是受到历史条件的局限而有不同。

所以,不变的根和魂就存在于变化着的具体时代内容和形式之中,通过不断变化的具体内容和形式而延续传承。变化的是它的具体内容和形式,不是它的根和魂。具体内容和形式的变,正是为了不变的根和魂在新的时代条件下的延续和传承。分不清变和不变的本末,不懂得它们之间的联结,因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂,就如倒洗澡水时把小孩子一起倒掉。因此,不可不慎。

(节选自钱逊《传统文化发展中的变与不变》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文化既有继承性、延续性,又有时代性,所以文化的发展是传承延续性和更新发展的统一。

B.要延续发展传统的精神、思想、核心价值,就需要对传统文化作创造性转化和创新性发展。

C.中华爱国主义传统是优秀传统文化,但也需要不断变化的具体内容和形式来传承延续。

D.“天下兴亡,匹夫有责”的核心价值观同样是受到历史条件的局限的爱国主义思想。

答案 D

解析 本题考查筛选并整合文中信息的能力。D项,“核心价值观同样是受到历史条件的局限的”错,原文首段说“文化发展中不变的是它的根本特质、精神、核心价值,变的是其根本特质、精神、核心价值在不同时代环境条件下的具体内容和表现形式”,核心价值观贯穿始终,不受历史条件的局限,受局限的是具体内容和形式。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一段在阐明文化发展中变与不变关系的基础上就我们应如何对待传统文化提出了自己的观点。

B.文章以中国近百年的发展历程根植于中华优秀传统文化的事实论证了优秀传统文化是中华民族的根与魂。

C.文章以过去曾经出现批判岳飞的例子阐明了爱国主义精神是通过不断变化的具体内容和形式而延续传承的观点。

D.作者用倒洗澡水时把小孩子一起倒掉这一比喻论证生动地阐明了有些人分不清文化发展中内容和形式的关系的道理。

答案 D

解析 本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。D项,“阐明了有些人分不清文化发展中内容和形式的关系的道理”说法错误,原文最后一段“因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂,就如倒洗澡水时把小孩子一起倒掉”应是表明反对有些人因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.优秀传统文化应始终贯穿于民族发展中,如果遭到破坏,就意味着民族生命的终结。

B.文化的发展不是保守已有的一切,更不是回到过去,而应做到一切随着时代变化而变化。

C.苏武大漠牧羊、林则徐禁烟抗英,也只是为当时王朝服务,因此还算不上爱国主义。

D.我国历史上曾经有过“全盘西化”的思潮,其错误在于完全否定了传统文化发展中变的部分。

答案 A

解析 本题考查整合文中信息的能力。B项,“而应做到一切随着时代变化而变化”说法错误,随着时代变化而变化只是具体的内容和形式,它的根本特质、精神、核心价值需要代代传承。C项,“因此还算不上爱国主义”说法错误,根据文意,他们是爱国主义。D项,“全盘西化”的错误是从根本上改变中华传统文化,否定了传统文化发展中不变的部分。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一 “历史与我何干”的心态、诋毁英烈的谣言,背后是历史虚无主义的危险心态。历史虚无主义的危害突出表现在两方面:一是否定中国历史和现实,否定重大历史事件和重要历史人物;二是宣扬我们民族的文化不及西方文化。

历史虚无主义的沉渣泛起,进一步凸显了爱国主义教育工作的艰巨性、重要性。正因为形势严峻,爱国主义教育基地更要有一种阵地意识。

如何守护好爱国主义教育阵地?南京市以南京大屠杀遇难同胞纪念馆、渡江战役纪念馆等为爱国主义教育主阵地,加大了对历史文物资源的保护和利用力度。前来参观学习的游客成倍增加,有效地发挥了爱国主义教育人、鼓舞人、引导人的作用。

整个社会应该形成一个保护、开发、传承爱国主义遗产的良好循环。加大公共投入,增强爱国主义教育基地可持续发展能力。环境美化、展品创新、纪念品开发等环节,都要突出教育功能,要让参观者在浸润式的环境中感知感受、认知认同爱国精神。

(摘编自蒋芳《守好爱国主义教育的阵地》)

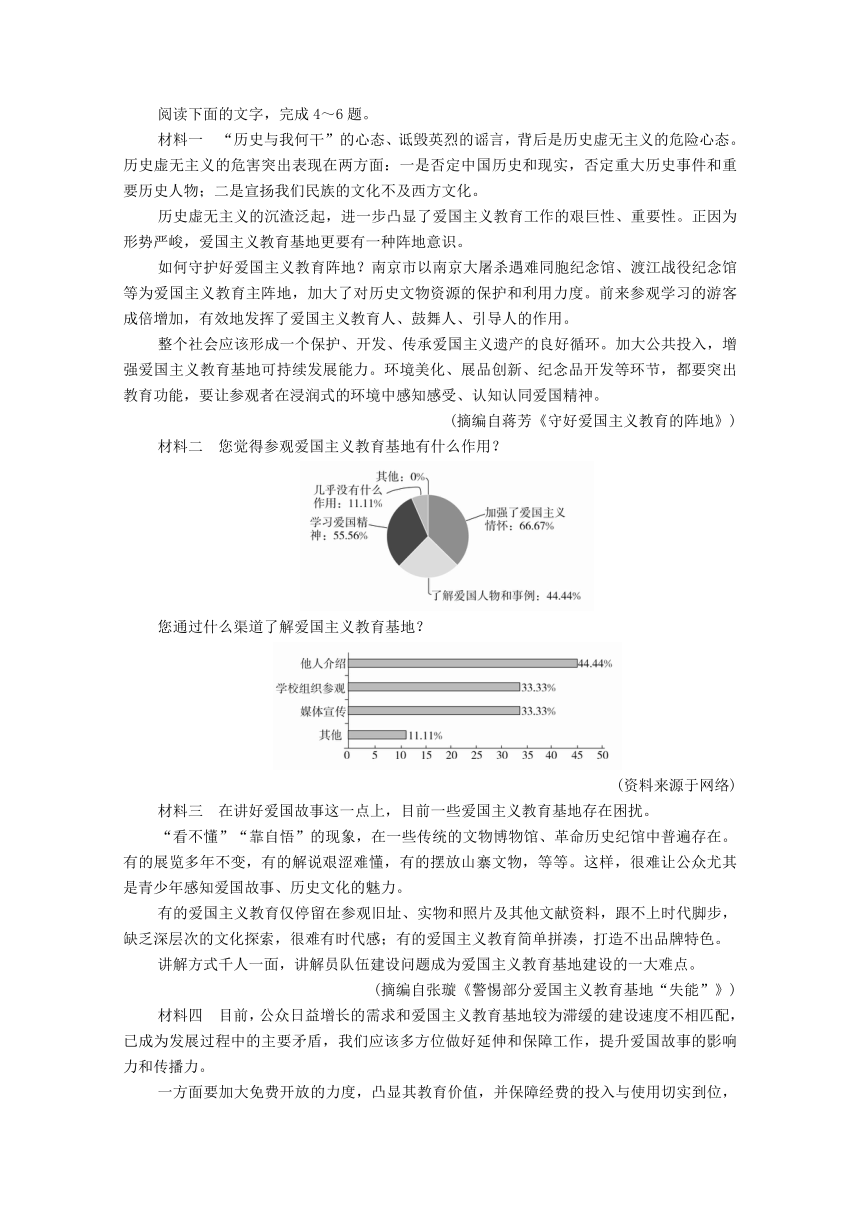

材料二 您觉得参观爱国主义教育基地有什么作用?

您通过什么渠道了解爱国主义教育基地?

(资料来源于网络)

材料三 在讲好爱国故事这一点上,目前一些爱国主义教育基地存在困扰。

“看不懂”“靠自悟”的现象,在一些传统的文物博物馆、革命历史纪馆中普遍存在。有的展览多年不变,有的解说艰涩难懂,有的摆放山寨文物,等等。这样,很难让公众尤其是青少年感知爱国故事、历史文化的魅力。

有的爱国主义教育仅停留在参观旧址、实物和照片及其他文献资料,跟不上时代脚步,缺乏深层次的文化探索,很难有时代感;有的爱国主义教育简单拼凑,打造不出品牌特色。

讲解方式千人一面,讲解员队伍建设问题成为爱国主义教育基地建设的一大难点。

(摘编自张璇《警惕部分爱国主义教育基地“失能”》)

材料四 目前,公众日益增长的需求和爱国主义教育基地较为滞缓的建设速度不相匹配,已成为发展过程中的主要矛盾,我们应该多方位做好延伸和保障工作,提升爱国故事的影响力和传播力。

一方面要加大免费开放的力度,凸显其教育价值,并保障经费的投入与使用切实到位,实现基地的可持续发展。自2008年起,国家要求各类爱国主义教育基地全部向公众免费开放。记者了解到,免资开放补助经费多年没有增加,而场馆陈展及建设现代化水平高,对科技手段、现代化设备设施依赖程度深,导致爱国主义教育基地资金吃紧。

另一方面要丰富基地构成类型,提高爱国主义教育的实效性。要使爱国主义教育真正深入人心,就要将其融入到人们生活中去。文物博物类、革命历史纪念类爱国主义教育基地是传统基地构成模式,还可增加风景旅游区类、科学技术观念教育类、劳动实践体验类基地,尤其应该多建设一些改革开放成果教育类基地,如中国航天事业发展取得巨大成就的科研基地,让大家感受改革发展的成果。

(摘编自滕军伟《讲好爱国故事,发力何处》)

4.下列理解和分析,不符合材料内容的一项是(3分)( )

A.有人认为“历史与我何干”,有人诋毁英烈,其实质是历史虚无主义在作祟。对这些人更应该加强爱国主义教育。

B.在守护爱国主义教育阵地方面,南京做得最好,南京大屠杀遇难同胞纪念馆、渡江战役纪念馆等都发挥了有效作用。

C.参观爱国主义教育基地可以加强爱国主义情怀、学习爱国精神、了解爱国人物和事例,只有少数人认为几乎没有什么作用。

D.既要加强传统爱国主义教育基地建设,又要丰富基地构成类型,增加风景旅游区类等基地,这样可以提高爱国主义教育的实效性。

答案 B

解析 本题考查理解和分析文本信息的能力。B项,“南京做得最好”无中生有,材料一中只是以南京为例,并没有把南京和其他地方进行比较。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A.如果在环境美化、展品创新、纪念品开发等环节突出了教育功能,那么就可能提升爱国主义教育基地的教育效果。

B.缺乏时代特色、讲解方式千人一面、向公众免费开放、基地构成类型单一等都是我国目前爱国主义教育基地存在的难题。

C.一些传统的文物博物馆、革命历史纪念馆普遍存在的“看不懂”“靠自悟”现象,使其失去了对公众的爱国主义教育功能。

D.材料三指出了我国目前一些爱国主义教育基地所存在的诸多问题,材料四则针对这些问题提出了解决问题的方法。

答案 A

解析 本题考查概括和分析文本信息的能力。B项,“向公众免费开放”错,它不属于难题,是需要我们做好的延伸和保障工作。C项,“失去”程度过重,材料三是说“很难让公众尤其是青年人感知爱国故事、历史文化的魅力”。同时,通过选文标题《警惕部分爱国主义教育基地“失能”》说明部分爱国主义教育基地还未“失能”。D项,“材料四则针对这些问题提出了解决问题的方法”错,材料四所提出的方法如加大免费开放的力度等并不是针对材料三的。

6.当前,为什么要加强爱国主义教育基地建设?请根据材料概括说明。(6分)

答:

答案 ①历史虚无主义沉渣泛起,加强爱国主义教育迫在眉睫,而爱国主义教育基地是加强爱国主义教育的主要阵地。②爱国主义教育基地建设滞缓,满足不了公众日益增长的需求。

解析 本题考查筛选并整合文中信息的能力。解题时,要明确题目是问原因,然后从材料中筛选。本题答案主要集中在材料一、材料四中,注意抓住相关的重点句子“历史虚无主义的沉渣泛起,进一步凸显了爱国主义教育工作的艰巨性、重要性。正因为形势严峻,爱国主义教育基地更要有一种阵地意识”“公众日益增长的需求和爱国主义教育基地较为滞缓的建设速度不相匹配,已成为发展过程中的主要矛盾”等内容加以概括即可。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

(2018·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成7~9题。

赵一曼女士

阿成

伪满时期的哈尔滨市立医院,如今仍是医院。后来得知赵一曼女士曾在这里住过院,我便翻阅了她的一些资料。

赵一曼女士,是一个略显清瘦且成熟的女性。在她身上弥漫着脱俗的文人气质和职业军人的冷峻,在任何地方,你都能看出她有别于他人的风度。

赵一曼女士率领的抗联活动在小兴安岭的崇山峻岭中,那儿能够听到来自坡镇的钟声。冬夜里,钟声会传得很远很远,钟声里,抗联的兵士在森林里烤火,烤野味儿,或者唱着“火烤胸前暖,风吹背后寒……战士们哟”……这些都给躺在病床上的赵一曼女士留下清晰回忆。

赵一曼女士单独一间病房,由警察昼夜看守。

白色的小柜上有一个玻璃花瓶,里面插着丁香花。赵一曼女士喜欢丁香花。这束丁香花,是女护士韩勇义折来摆放在那里的。听说,丁香花现在已经成为这座城市的“市花”了。

她是在山区中了日军的子弹后被捕的,滨江省警务厅的大野泰治对赵一曼女士进行了严刑拷问,始终没有得到有价值的回答,他觉得很没面子。

大野泰治在向上司呈送的审讯报告上写道:

赵一曼是中国共产党珠河县委委员,在该党工作上有与赵尚志同等的权力。她是北满共产党的重要干部,通过对此人的严厉审讯,有可能澄清中共与苏联的关系。

1936年初,赵一曼女士以假名“王氏”被送到医院监禁治疗。

《滨江省警务厅关于赵一曼的情况》扼要地介绍了赵一曼女士从市立医院逃走和被害的情况。

赵一曼女士是在6月28日逃走的。夜里,看守董宪勋在他叔叔的协助下,将赵一曼抬出医院的后门,一辆雇好的出租车已等在那里。几个人上了车,车立刻就开走了。出租车开到文庙屠宰场的后面,韩勇义早就等候在那里,扶着赵一曼女士上了雇好的轿子,大家立刻向宾县方向逃去。

赵一曼女士住院期间,发现警士董宪勋似乎可以争取。经过一段时间的观察、分析,她觉得有把握去试一试。

她躺在病床上,和蔼地问董警士:“董先生,您一个月的薪俸是多少?”

董警士显得有些忸怩,“十多块钱吧……”

赵一曼女士遗憾地笑了,说:“真没有想到,薪俸会这样少。”

董警士更加忸怩了。

赵一曼女士神情端庄地说:“七尺男儿,为着区区十几块钱,甘为日本人役使,不是太愚蠢了吗?”

董警士无法再正视这位成熟女性的眼睛了,只是哆哆嗦嗦给自己点了一颗烟。

此后,赵一曼女士经常与董警士聊抗联的战斗和生活,聊小兴安岭的风光,飞鸟走兽。她用通俗的、有吸引力的小说体记述日军侵略东北的罪行,写在包药的纸上。董警士对这些纸片很有兴趣,以为这是赵一曼女士记述的一些资料,并不知道是专门写给他看的。看了这些记述,董警士非常向往“山区生活”,愿意救赵一曼女士出去,和她一道上山。

赵一曼女士对董警士的争取,共用了20天时间。

对女护士韩勇义,赵一曼女士采取的则是“女人对女人”的攻心术。

半年多的相处,使韩勇义对赵一曼女士十分信赖。她讲述了自己幼年丧母、恋爱不幸、工作受欺负,等等。赵一曼女士向她讲述自己和其他女战士在抗日队伍中的生活,有趣的、欢乐的生活,语调是深情的、甜蜜的。

韩护士真诚地问:“如果中国实现了共产主义,我应当是什么样的地位呢?”

赵一曼女士说:“你到了山区,一切都能明白了。”

南岗警察署在赵一曼女士逃走后,马上开车去追。

追到阿什河以东20多公里的地方,发现了赵一曼、韩勇义、董宪勋及他的叔父,将他们逮捕。

赵一曼女士淡淡地笑了。

赵一曼女士是在珠河县被日本宪兵枪杀的。

那个地方我去过,有一座纪念碑,环境十分幽静,周围种植着一些松树。

我去的时候,在那里遇到一位年迈的老人。他指着石碑说,赵一曼?我说,对,赵一曼。

赵一曼被枪杀前,写了一份遗书:

宁儿:

母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。

在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以“赵一曼女士”为题,不同于以往烈士、同志、英雄等惯常用法,称谓的陌生化既表达了对主人公的尊敬之意,又引起了读者的注意。

B.“通过对此人的严厉审讯,有可能澄清中共与苏联的关系”,这既是大野泰治向上级提出的建议,也暗示他已从赵一曼那里得到有价值的回答。

C.“他指着石碑说,赵一曼?我说,对,赵一曼。”两个陌生人之间有意无意的搭讪,看似闲笔,实则很有用心,说明赵一曼仍活在人们的记忆里。

D.医院是“我”与赵一曼的连接点,小说由此切入主人公监禁期间鲜为人知的特殊生活经历,在跨越时空的精神对话中再现了赵一曼的英雄本色。

答案 B

解析 本题考查分析鉴赏小说相关内容和艺术特色的能力。“暗示他已从赵一曼那里得到有价值的回答”错,原文是“大野泰治对赵一曼女士进行了严刑拷问,始终没有得到有价值的回答”。

8.小说中说赵一曼“身上弥漫着脱俗的文人气质和职业军人的冷峻”,请结合作品简要分析。(6分)

答:

答案 ①文人的气质:喜欢丁香花,情趣不俗;时常深情、甜蜜地回忆战斗生活,文雅浪漫;用大义与真情感化青年,智慧过人;②军人的冷峻:遭严刑拷打而不屈服,意志坚定;在极短时间内争取到两位年轻人,机敏过人;笑对即将到来的死亡,从容淡定;充满母爱又不忘大义,理智沉稳。

解析 本题考查理解文中重要句子含意的能力。这道题看似是对句子的理解,其实就是对人物形象的概括,而且降低了概括的难度,可从句子中提到的文人和军人两个方面去筛选。①喜欢丁香花,深情回忆如诗如画般的战斗生活,用真情和大义感化青年,这都属于文人气质;②面对严刑拷打不屈服,在极短时间争取到两位年轻人,从容面对死亡,对孩子充满母爱的同时,又不忘民族大义,都表现出军人气质。

9.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)

答:

答案 ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

解析 本题主要考查赏析艺术手法的能力。此小说和别的小说不同,别的小说是虚构的,是塑造出来的人物形象。而本小说中的人物形象赵一曼是真实的,中间还穿插着史料证明。可从历史与现实的层面去回答,①历史与现实穿梭交织,在时间差距中,让读者全面了解了赵一曼这一人物形象;②灵活使用文献资料,与小说的虚构描写互相印证,让小说更有真实性;③文中对赵一曼的真情记录,表现出赵一曼坚守信仰,誓死不屈的英雄形象,作者之所以这样塑造人物形象,还在于它的现实意义,这样更能表达出后人对英雄的敬仰。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

王猛,字世雄,本名勇。五岁而父清遇害。陈文帝军度浙江,访之,将加夷灭。母韦氏携之遁于会稽,遂免。及长,勤学不倦,博涉经史,兼习孙、吴兵法。以父遇酷,终文帝之世不听音乐,蔬食布衣,以丧礼自处。宣帝立,乃始求位。太建初,释褐鄱阳王府中兵参军,再迁永阳王府录事参军。猛慷慨常慕功名,先是上疏陈安边拓境之策,甚见嘉纳。至是诏随大都督吴明彻略地,以军功封应阳县子。累迁太子右卫率,徙晋陵太守。威惠兼举,奸盗屏迹,富商野次,云“以付王府君”。郡人歌之,以比汉之赵广汉。祯明二年,诏授镇南大将军、都督二十四州诸军事,寻命徙镇广州。未之镇,而隋师济江,猛总督所部赴援。时广州刺史临汝侯方庆、西衡州刺史衡阳王伯信并隶猛督府,各观望不至。猛使高州刺史戴智烈、清远太守曾季远各以轻兵就斩之而发其兵。及闻台城不守,乃举哀素服,藉稿①不食,叹曰:“申包胥②独何人哉!”因勒兵缘江拒守,以固诚节。及审后主不死,乃遣其部将辛昉驰驿赴京师归款。隋文帝大悦,谓昉曰:“猛怀其旧主,送故情深,即是我之诚臣。保守一方,不劳兵甲,又是我之功臣。”即日拜昉开府仪同三司,仍诏猛与行军总管韦洸便留岭表经略,遣玺书劳猛。讨平山越,驰驿奏闻。时文帝幸河东,会猛使至,大悦。杨素贺因曰昔汉武此地闻喜用改县名王猛今者告捷远符前事于是又降玺书褒赏以其长子缮为开府仪同三司。猛寻卒于广州,文帝闻而痛之,遣使吊祭。

(节选自《南史》二十四卷)

[注] ①藉稿:坐在草垫上。②申包胥:春秋时期楚国大夫。吴国攻入楚都郢,楚昭王出逃到随国。为复国,申包胥来到秦国请求帮助,在秦城墙外哭了七天七夜,滴水不进,终于感动了秦国君臣。申包胥被列为中国的忠贤典范。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻/喜用改县名/王猛今者告捷/远符前事/于是又降玺书褒赏/

B.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻/喜用改县名/王猛今者/告捷远符前事/于是又降玺书褒赏/

C.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻喜/用改县名/王猛今者告捷/远符前事/于是又降玺书褒赏/

D.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻喜/用改县名/王猛今者/告捷远符前事/于是又降玺书褒赏/

答案 C

解析 本题考查文言断句的能力。答题时注意一些常见的句尾、句首标志性的词语,句子结构的对称,文中词语充当的成分,句子成分的省略,叙事内容的变化等。通过比较选项可知,句子有两种不同的断法。一是“昔汉武此地闻”或“昔汉武此地闻喜”;二是“王猛今者”或“王猛今者告捷”。第一处“昔”“此地”是状语,“汉武”是主语,“闻”是谓语动词,它后面必须接宾语,所以应为“昔汉武此地闻喜”;第二处“王猛”是主语,“今者”是状语,后面必须接谓语用来表达一个完整的意思,所以应为“王猛今者告捷”。故选C。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“经史”是中国古籍按内容区分的两大部类,其中“经”指儒家经典著作;“史”为史书。

B.“释褐”指始任官职,“褐”为古代平民所穿粗布衣服,“释褐”即脱去平民衣服,担任官职。

C.“太守”是一郡的最高行政长官,汉代将“郡守”更名为“太守”,后代又更名为“知府”。

D.“诏”,皇帝下命令。“诏”,也指诏书,皇帝的命令或文告,朝廷其他官员下达的文告也可以称为“诏”。

答案 D

解析 本题考查了解并掌握古代文化常识的能力。D项,“朝廷其他官员下达的文告也可以称为‘诏’”错,“诏”只能是天子下达给臣属的命令或文告。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.王猛经历凶险,好学自律。他五岁时父亲遇害,幸亏母亲韦氏带他出逃才避免了陈文帝的诛杀。他勤奋学习,因父亲遭遇太惨,他不肯享乐,吃素食着粗衣。

B.王猛性情慷慨,建功立业。不仅凭借军功被升迁为太子右卫率,而且在任晋陵太守时,恩威并施,使盗贼匿迹,百姓人人歌颂,把他比作汉代赵广汉。

C.王猛忠君爱国,固守节操。被任命镇守广州,听闻台城失守后,穿上孝服,坐在草垫上,不肯进食,率兵据守长江。

D.王猛深受隋文帝信任,屡受嘉奖。文帝因他派部将前来归顺,非常高兴,派人带着盖有玉玺的书信慰劳王猛,死后派人吊祭追赠。

答案 B

解析 本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。B项,“凭借军功被升迁为太子右卫率”错误,由原文“以军功封应阳县子”可知,应是“凭借军功被封为应阳县子”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)猛慷慨常慕功名,先是上疏陈安边拓境之策,甚见嘉纳。(5分)

译文:

(2)时文帝幸河东,会猛使至,大悦。(5分)

译文:

答案 (1)王猛胸怀大志,常常向往功名,在这以前曾经上书陈述安定边疆开拓边境的计策,很被君王赞许和采纳。

(2)当时隋文帝到河东,恰逢王猛的使者到来,十分高兴。

解析 本题考查理解并翻译文言句子的能力。答题时,注意直译,重点注意句中重点实词、虚词、活用和句式的翻译。本题所应注意关键点有:(1)慷慨:胸怀大志;慕:向往;是:这;见:被;嘉:赞许;(2)幸:到;会:恰逢;至:到。

参考译文

王猛,字世雄,本来的名字叫王勇。五岁的时候父亲王清遇害。陈文帝的军队渡过浙江,访察他们,准备加以杀灭。他的母亲韦氏带着他逃到了会稽,于是得以免祸。长大以后,(他)勤奋学习不懈怠,博览经史,同时学习孙子、吴起的兵法。因为父亲的遭遇太惨,他在整个文帝时期始终不听音乐,吃素食穿布衣裳,按照居丧之礼来要求自己。陈宣帝即位,他才开始求官。太建初年,初入官场担任鄱阳王府中兵参军,再调任永阳王府录事参军。王猛胸怀大志,常常向往功名,在这以前曾经上书陈述安定边疆开拓边境的计策,很被君王赞许和采纳。到这时君王下诏让他跟随大都督吴明彻去夺取土地,因为军功封为应阳县子。逐步升迁为太子右卫率,调任晋陵太守。威恩兼用,奸人盗贼匿迹,富商停宿于野外,人们都说“应该归功于王府君”。郡中的人们歌颂他,把他比作汉代的赵广汉。陈后主祯明二年,下诏任命他为镇南大将军、统领二十四州诸军事,不久改为镇守广州。还没到任,而隋朝的军队渡过长江,王猛总督所辖部队赶赴增援。当时广州刺史临汝侯陈方庆、西衡州刺史衡阳王陈伯信都隶属于王猛都督府,各自观望不肯增援。王猛派高州刺史戴智烈、清远太守曾季远各带轻兵前去杀死了他们而调发了他们的军队。等听到皇帝所在的台城失守,便高声号哭,穿上孝服,坐在草垫子上待罪不食,叹息说:“申包胥是何等人物!”于是率兵沿长江拒守,以固守忠诚的节操。等弄清楚了陈后主没有死,于是派他的部将辛昉乘驿站的快马到京城归顺隋朝。隋文帝非常高兴,对辛昉说:“王猛怀念他的旧主,与故主之间情义深厚,就是我的忠臣。保守一方,不用耗费兵力,又是我的功臣。”当天任命辛昉为开府仪同三司,仍然诏令王猛与行军总管韦洸就留在岭南筹划治理,并且派人带着盖有玉玺的书信慰劳王猛。他讨伐平定了山越,通过驿站快马上奏朝廷。当时隋文帝到河东,恰逢王猛的使者到来,十分高兴。杨素庆贺,于是说:“从前汉武帝在这里听到喜讯,因而改了县名,王猛现在报告捷报,和从前的事远远相合。”于是(隋文帝)又下发盖有玉玺的书信奖赏,封他的长子王缮为开府仪同三司。王猛不久死在广州,隋文帝听到消息非常痛心,派遣使者前往吊祭。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

苏武庙

温庭筠

苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。

茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

A.作者在诗中塑造这样一个“白发丹心”的汉臣形象,目的是彰显民族气节,歌颂苏武忠贞不屈的爱国精神。

B.第二句由人到庙,由古及今,描绘眼前的苏武庙景物。“古祠高树”渲染出浓郁的历史氛围,“茫然”传递出诗人对年代久远的慨叹。

C.颈联两句,由“回日”忆及“去时”,描写了一个历尽艰辛、白首归国的爱国志士,在目睹物是人非的情形之后,流露出的唏嘘感慨。

D.尾联中写到苏武空自面对秋天的流水哭吊已逝的武帝,既表达出作者对苏武忠君爱国的赞颂,也有对其没有被封授爵位的惋惜。

答案 D

解析 D项,也有对其没有被封授爵位的惋惜,错误。“茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川”二句集中抒写苏武历经生死苦难回国后封侯授爵,武帝却已不在,只能空向秋波悲叹年华已逝,表露出作者对刻薄寡恩的天子的深沉怨恨。

15.有人评价本诗的颔联是“真正抒情,而非实在写景”。你是否认可这样的观点?请简要分析。(6分)

答:

答案 (示例)认可。①在寂静的夜晚,天空中高悬一轮明月。望着大雁从遥远的北方飞来,又向南方飞去,身影一直到南天的云彩后消失,作者虽在写“云”“雁”“月”,但“边”“断”“胡天”等词语则形象地表现了苏武在音讯隔绝的漫长岁月中对故国的深长思念和欲归不得的痛苦。②在昏暗的傍晚,放眼远望,只能看见笼罩在一片荒烟中的连天草原和丘陇上归来的羊群,形象地展示了苏武牧羊于塞外的单调、孤寂的生活。③颔联两句将环境做背景,与苏武的经历、心情相互交融,浑然一体,抒发了苏武被匈奴幽禁十九年里日日夜夜的爱国情怀。

解析 本题解答时需要先明确自己的观点,可答赞成题干的观点,也可答不赞成题干的观点,然后结合诗句分析,证明自己的观点。“云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟”描绘的是两幅画面。上一幅是望雁思归图。在寂静的夜晚,天空中高悬着一轮带有异域情调的明月。望着大雁从遥远的北方飞来,又向南方飞去,一直到它的身影逐渐消失在南天的云彩中。这幅图画形象地表现了苏武在音讯隔绝的漫长岁月中对故国的深长思念和欲归不得的深刻痛苦。这句主要写苏武思国的心境。下一幅是荒塞归牧图。在昏暗的傍晚,放眼远望,只见笼罩在一片荒烟中的连天塞草,和丘陇上归来的羊群。这幅图画主要写他胡地牧羊时环境的艰辛、荒凉,表现出苏武贫贱不能移其爱国之志的胸怀。这一句形象地展示了苏武牧羊绝塞的单调、孤寂生活,概括了他被幽禁匈奴十九年的日日夜夜。颔联两句是从广阔的空间角度来写苏武留胡时的内心与外在动态、环境。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《廉颇蔺相如列传》中表明蔺相如不与廉颇争高下的原因的句子是“ , ”,充分体现了蔺相如以国家利益至上的高尚情操。

(2)辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》中“ , ”两句描绘了一幅楚天千里,辽远空阔,秋色无边无际,大江流向天边,烟波浩渺,与天相接,不见尽头的壮阔图景。

(3)李清照《声声慢》中直抒胸臆的句子是:“ , !”

答案 (1)吾所以为此者 以先国家之急而后私仇也

(2)楚天千里清秋 水随天去秋无际

(3)这次第 怎一个愁字了得

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

“软实力”产生于一个国家的文化吸引力、政治行为准则和政策。一个国家的政策在别国眼里看起来合法合理,那么该国的“软实力”就会得到提升;( );一个国家能够用自己的文化和价值体系塑造世界秩序,它的行为在其他国家眼里就更具有合法性,也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

在我国,我们谈的“软实力”是相对于国内生产总值、国防力量等“硬实力”而言的,是指文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和国际感召力的因素。当然,软与硬 ① 是相对的,很难做出绝对的划分。就拿文化来说, ② 一般将一国的文化看成是“软实力”的一部分, ③ 文化产业也是国际贸易和国内生产总值的重要组成部分。 ④ 可以说,文化里面有经济,经济里面 ⑤ 有文化,很难机械地把它们分割开来。其实,“硬实力”和“软实力”是互补的。每个国家都需要两种实力,使用得当,二者相得益彰。中国人经常说“以德服人”,实际上就是指赢得人家的心, ⑥ 不是单纯使用蛮力。中国人也说“不战而屈人之兵”,这也表明我国重视软实力。

17.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.一个国家是否有文化、价值体系吸引力,那么其他国家就会追随

B.一个国家的文化、价值体系有吸引力,那么其他国家一定追随

C.一个国家的文化、价值体系有吸引力,那么其他国家就会追随

D.要想其他国家追随,一个国家的文化、价值体系要有吸引力

答案 C

解析 本题考查语言表达连贯、准确的能力。A项,不合逻辑,两面对一面。B项,“一定”太绝对。D项,句式与前后文不一致。

18.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.它也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

B.它也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸于武力和经济制裁。

C.它也可以通过自己的价值和制度力量来管理世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

D.它也可以自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

答案 A

解析 本题考查修改病句的能力。原句子缺少主语,应在句子前加“它”。B项,重复赘余,“诸”即为“之于”,去掉“于”;C项,用词不当,在这一语境中,“规范”比“管理”更恰当;D项,成分残缺,缺少介词“通过”。

19.依次填入文中横线上的虚词,全都恰当的一项是(3分)( )

答案 B

解析 本题考查正确使用虚词的能力。解题突破点在④⑤⑥三空。④空所在的句子是一个总结性的句子,空格处应选总结性的连词,又因前文未出现与“所以”对应的关联词“因为”,故此处只能选“因此”;⑤空所在的句子是一个有三个分句的复句,前两个复句“文化里面有经济”“经济里面有文化”的关系是意义相近并列关系,故选“也”;⑥空所在分句“不是单纯使用蛮力”与前一分句“就是指赢得人家的心”构成意义相反的并列关系,故选“而”。以此确定B项正确。

20.下面是为父亲举办个人书画展的杨先生给某知名书画家写的一份邀请函的正文内容,其中有五处使用不得体的词语,请找出并加以修改。(5分)

明日请您屈驾到府上一坐,令尊珍藏的墨宝将悉数展出,届时还请您抛砖引玉、不吝赐教。明早七点请您务必在家恭候,我们将有专车迎接。真诚期待您的光临!

答:

答案 ①“府上”修改为“寒舍”;②“令尊”修改为“家父”;③“抛砖引玉”修改为“批评指正”;④将“务必”删掉;⑤“恭候”修改为“等候”。

解析 解答本题,可根据词语的适用场所或对象,结合具体语境来分析作答。题干说这是“为父亲举办个人书画展的杨先生给某知名书画家写的一份邀请函的正文内容”,故说到自己的时候应使用谦辞,说到对方应使用敬辞。①“明日请您屈驾到府上一坐”,此处是说自己家,故不能使用“府上”,因为“府上”是敬辞;②“令尊珍藏的墨宝将悉数展出”,此处是说自己的父亲,而“令尊”是指对方的父亲;③“届时还请您抛砖引玉”,“抛砖引玉”是比喻用自己不成熟的意见或作品引出别人更好的意见或好作品,是谦辞,不用于对方;④“务必”一词语气过于强硬,不合语境;⑤“请您务必在家恭候”,此处是说请对方等自己,故不能使用“恭候”,因为“恭候”的意思是恭敬地等候。

21.仿照下面画线部分的语句,以学过的文言文(比如《鸿门宴》《苏武传》《张衡传》等)的相关内容为表现主体,另写两个句子,要求与画线语句组成排比句。(6分)

蔺相如义正词严,秦廷上怒斥秦王,让和氏璧回归赵国; , , ; , , 。这些人无论地位高贵还是低贱,都用满腔热血凝聚忠诚之言,谱写了壮丽的人生篇章。

答案 (示例)樊哙人微言重 鸿门宴严责项王 护主公脱离虎口 苏武临危不惧 身陷匈奴十九年 守得汉节留美名

解析 仿写时,要注意所选取的人物、事例以及体现的意义要统一,要与画线语句构成排比句。

四、作文(60分)

22.阅读下面的文字,按要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

现在很多学生不愿意上语文课,他们认为教材中很多文章过于老旧,没有文学积累的价值,激发不了学生学习的兴趣;但也有人认为教材中的文章多是传世经典,是历代文坛哲圣智慧的结晶,值得我们去仔细品味。

要求:选准角度,自定文意,自拟题目;文体不限(诗歌除外),文体特征鲜明。

[写作指导] 这是一道评论性作文题,所给材料谈论的是很多学生对语文教材的看法,不同的人给出了不同的观点。可赞成其中某一种观点,如教材文章过于老旧,或教材文章多是传世经典,也可以辩证地分析。

对于文体的选择,可以写议论文,表达自己的看法;也可以写记叙文,叙述自己学习语文的经历,抒发自己的情感。

[佳作展台]

吹尽狂沙是经典

近日偶翻网页,一则“高中语文教材内容老旧不堪,当代作家竟然全无踪影”的消息映入眼帘。其大意是说,高中语文教材中古人文章一大堆,聱牙诘屈、晦涩难懂。且脱离现实、远离生活,学生学起来也是隔靴搔痒,应多加入一些有时代感的现当代作家的作品,特别是学生普遍推崇的韩寒、郭敬明等青年作家的作品。论者言辞激烈,有理有据,俨然对现行的教材不屑一顾,鄙夷之感迎面而来,愤慨之意扑鼻而至。不知这位论者在高谈阔论之前,是否问过我们学生的感受?

窗外月色皎洁,江畔人影空蒙。这不禁令我想起了张若虚的诗句“江畔何人初见月?江月何年初照人?”江天古月,照耀千年。可谓真正的“古”,可为什么“人生代代无穷已”都要年年望江月?竟然没有人认为它过时呢?因为千古同心,万年同理。同样,经典的东西往往表达了人类共有的某种情感。如屈原《离骚》中那种不被理解的孤愤之情,试问后人谁会没有?又如司马迁《廉颇蔺相如列传》中那种合作共赢的思维,岂于当今社会无用?李密《陈情表》中那种至纯至孝的亲情,现代社会岂有不提倡的道理?鲁迅《拿来主义》中那种“取其精华,弃其糟粕”的科学方法,难道如今已经过时?它们如天空中的太阳与月亮,尽管是千古之物,仍在滋养世间生灵。文学作品中的一些经典名篇,尽管落满历史的尘埃,却依然可以陶冶我们的心灵。那种简单地以时间为标准来评判是否过时的做法,才是真正要不得的。否则,当我们在使劲儿追赶时代的步伐时,我们的灵魂一定会远远地落在后面。

诚然,教材中的有些经典名篇确有瑕疵,我们中学生在读这些篇章的时候也难免有隔靴搔痒之感。如高中教材中一些拗口难懂的古文或语言晦涩的现代文,都足以让我们听课时恹恹欲睡,全然没有我们偷看郭敬明小说那般有滋有味。但“世上无难事,只怕有心人”我们不妨想想是否是自己的学习态度有问题,还是文章本身真的如老太婆的裹脚布般又臭又长?要知道,能够被编入教材的篇章必定有它值得肯定和学习的地方。

岁月如流水,它总是在千淘万漉中吹尽狂沙,使真正的经典得以显露。时下的文学作品也只有经过时间的淘洗,才能真正走进我们的教材,滋养我们的心灵。

[名师点评] 本文观点鲜明,对“教材中很多文章过于老旧”之类的观点进行批驳,有理有据。对教材中的经典篇章,作者一分为二地看待,一方面肯定其价值,另一方面也不否认某些作品确有其瑕疵。同时批评单纯以时间为标准评判文学作品是否过时的观点,举例典型恰当,增强了语言的说服力。

PAGE

时间:150分钟 分值:150分

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

文化有继承性、延续性,代代传承,积久而成传统。文化又有时代性,随时代变迁而更新发展。所以文化的发展是变和不变的统一,传承延续和更新发展的统一。文化发展中不变的是它的根本特质、精神、核心价值,变的是其根本特质、精神、核心价值在不同时代环境条件下的具体内容和表现形式。前者是本,后者是末。所以,我们对待传统文化的态度,就是要传承延续,创新发展。在传承的基础上创新发展,通过创新发展而延续。

优秀传统文化是中华民族的根与魂,指的是文化发展中不变的那一方面。也就是其根本特质、精神和核心价值。它贯穿于民族发展的始终。作为民族的根与魂是不变的,也是不能变的。一旦遭到破坏,民族的生命也就终结。说中华优秀传统文化是民族的根和魂,意味着它是我们立足的根本、生命的灵魂。而不只是某种可资借鉴、应用的资源。它的意义在于是根,是魂,而不是在用。近百年的革命斗争,近70年来的社会主义建设,以至今天建设中国特色社会主义的事业,都植根于中华数千年传统文化的沃土之中,离不开中华传统优秀文化这个根与魂。

文化发展中不变的是本,变的是末。二者又不是截然二分,而是互相联结在一起的。文化的传承延续不是简单地保守已有的一切,更不是回到过去。传承延续必须与时代同步创新发展。传统的精神、思想、核心价值,必须适应时代的需要,获得新的内容和形式。不变的根与魂,要通过变化的具体内容和形式而延续发展。这就是我们说的对传统文化要作创造性的转化和创新性的发展。举例来说,中华民族爱国主义的传统是民族精神,或者说是民族魂的重要内容。它贯穿古今,是支撑我们民族历经磨难而能克服困难,屹立于世界民族之林的重要精神力量。而它在不同的时代条件下又有不同的内容和形式。爱国主义传统的延续传承,本身就是变和不变统一的过程。不变的爱国主义精神传统,通过不断变化的具体内容和形式而传承延续和发展。

记得在我的学生时代,曾经有过对岳飞的批判。说他抗金的行为不能称为爱国主义,不应赞扬而应批判。理由是他抗金忠于的是宋代的封建王朝,忠于的是徽钦二宗两个封建皇帝。所以岳飞只是封建王朝的奴才,不能称为爱国主义的代表人物。这样看问题,就是没有认清变与不变的相互联结,不懂得不变的精神正是通过不断变化的具体内容和形式而延续传承。我们民族的爱国主义传统,其根本在于“天下兴亡,匹夫有责”的核心价值观和精忠报国的精神。这种精神贯穿历史始终而形成爱国主义传统。但其具体的内容和表现,总是受到历史条件的局限而有不同。

所以,不变的根和魂就存在于变化着的具体时代内容和形式之中,通过不断变化的具体内容和形式而延续传承。变化的是它的具体内容和形式,不是它的根和魂。具体内容和形式的变,正是为了不变的根和魂在新的时代条件下的延续和传承。分不清变和不变的本末,不懂得它们之间的联结,因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂,就如倒洗澡水时把小孩子一起倒掉。因此,不可不慎。

(节选自钱逊《传统文化发展中的变与不变》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文化既有继承性、延续性,又有时代性,所以文化的发展是传承延续性和更新发展的统一。

B.要延续发展传统的精神、思想、核心价值,就需要对传统文化作创造性转化和创新性发展。

C.中华爱国主义传统是优秀传统文化,但也需要不断变化的具体内容和形式来传承延续。

D.“天下兴亡,匹夫有责”的核心价值观同样是受到历史条件的局限的爱国主义思想。

答案 D

解析 本题考查筛选并整合文中信息的能力。D项,“核心价值观同样是受到历史条件的局限的”错,原文首段说“文化发展中不变的是它的根本特质、精神、核心价值,变的是其根本特质、精神、核心价值在不同时代环境条件下的具体内容和表现形式”,核心价值观贯穿始终,不受历史条件的局限,受局限的是具体内容和形式。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一段在阐明文化发展中变与不变关系的基础上就我们应如何对待传统文化提出了自己的观点。

B.文章以中国近百年的发展历程根植于中华优秀传统文化的事实论证了优秀传统文化是中华民族的根与魂。

C.文章以过去曾经出现批判岳飞的例子阐明了爱国主义精神是通过不断变化的具体内容和形式而延续传承的观点。

D.作者用倒洗澡水时把小孩子一起倒掉这一比喻论证生动地阐明了有些人分不清文化发展中内容和形式的关系的道理。

答案 D

解析 本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。D项,“阐明了有些人分不清文化发展中内容和形式的关系的道理”说法错误,原文最后一段“因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂,就如倒洗澡水时把小孩子一起倒掉”应是表明反对有些人因为具体内容和形式的变化而否定和抛弃不变的根和魂。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.优秀传统文化应始终贯穿于民族发展中,如果遭到破坏,就意味着民族生命的终结。

B.文化的发展不是保守已有的一切,更不是回到过去,而应做到一切随着时代变化而变化。

C.苏武大漠牧羊、林则徐禁烟抗英,也只是为当时王朝服务,因此还算不上爱国主义。

D.我国历史上曾经有过“全盘西化”的思潮,其错误在于完全否定了传统文化发展中变的部分。

答案 A

解析 本题考查整合文中信息的能力。B项,“而应做到一切随着时代变化而变化”说法错误,随着时代变化而变化只是具体的内容和形式,它的根本特质、精神、核心价值需要代代传承。C项,“因此还算不上爱国主义”说法错误,根据文意,他们是爱国主义。D项,“全盘西化”的错误是从根本上改变中华传统文化,否定了传统文化发展中不变的部分。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一 “历史与我何干”的心态、诋毁英烈的谣言,背后是历史虚无主义的危险心态。历史虚无主义的危害突出表现在两方面:一是否定中国历史和现实,否定重大历史事件和重要历史人物;二是宣扬我们民族的文化不及西方文化。

历史虚无主义的沉渣泛起,进一步凸显了爱国主义教育工作的艰巨性、重要性。正因为形势严峻,爱国主义教育基地更要有一种阵地意识。

如何守护好爱国主义教育阵地?南京市以南京大屠杀遇难同胞纪念馆、渡江战役纪念馆等为爱国主义教育主阵地,加大了对历史文物资源的保护和利用力度。前来参观学习的游客成倍增加,有效地发挥了爱国主义教育人、鼓舞人、引导人的作用。

整个社会应该形成一个保护、开发、传承爱国主义遗产的良好循环。加大公共投入,增强爱国主义教育基地可持续发展能力。环境美化、展品创新、纪念品开发等环节,都要突出教育功能,要让参观者在浸润式的环境中感知感受、认知认同爱国精神。

(摘编自蒋芳《守好爱国主义教育的阵地》)

材料二 您觉得参观爱国主义教育基地有什么作用?

您通过什么渠道了解爱国主义教育基地?

(资料来源于网络)

材料三 在讲好爱国故事这一点上,目前一些爱国主义教育基地存在困扰。

“看不懂”“靠自悟”的现象,在一些传统的文物博物馆、革命历史纪馆中普遍存在。有的展览多年不变,有的解说艰涩难懂,有的摆放山寨文物,等等。这样,很难让公众尤其是青少年感知爱国故事、历史文化的魅力。

有的爱国主义教育仅停留在参观旧址、实物和照片及其他文献资料,跟不上时代脚步,缺乏深层次的文化探索,很难有时代感;有的爱国主义教育简单拼凑,打造不出品牌特色。

讲解方式千人一面,讲解员队伍建设问题成为爱国主义教育基地建设的一大难点。

(摘编自张璇《警惕部分爱国主义教育基地“失能”》)

材料四 目前,公众日益增长的需求和爱国主义教育基地较为滞缓的建设速度不相匹配,已成为发展过程中的主要矛盾,我们应该多方位做好延伸和保障工作,提升爱国故事的影响力和传播力。

一方面要加大免费开放的力度,凸显其教育价值,并保障经费的投入与使用切实到位,实现基地的可持续发展。自2008年起,国家要求各类爱国主义教育基地全部向公众免费开放。记者了解到,免资开放补助经费多年没有增加,而场馆陈展及建设现代化水平高,对科技手段、现代化设备设施依赖程度深,导致爱国主义教育基地资金吃紧。

另一方面要丰富基地构成类型,提高爱国主义教育的实效性。要使爱国主义教育真正深入人心,就要将其融入到人们生活中去。文物博物类、革命历史纪念类爱国主义教育基地是传统基地构成模式,还可增加风景旅游区类、科学技术观念教育类、劳动实践体验类基地,尤其应该多建设一些改革开放成果教育类基地,如中国航天事业发展取得巨大成就的科研基地,让大家感受改革发展的成果。

(摘编自滕军伟《讲好爱国故事,发力何处》)

4.下列理解和分析,不符合材料内容的一项是(3分)( )

A.有人认为“历史与我何干”,有人诋毁英烈,其实质是历史虚无主义在作祟。对这些人更应该加强爱国主义教育。

B.在守护爱国主义教育阵地方面,南京做得最好,南京大屠杀遇难同胞纪念馆、渡江战役纪念馆等都发挥了有效作用。

C.参观爱国主义教育基地可以加强爱国主义情怀、学习爱国精神、了解爱国人物和事例,只有少数人认为几乎没有什么作用。

D.既要加强传统爱国主义教育基地建设,又要丰富基地构成类型,增加风景旅游区类等基地,这样可以提高爱国主义教育的实效性。

答案 B

解析 本题考查理解和分析文本信息的能力。B项,“南京做得最好”无中生有,材料一中只是以南京为例,并没有把南京和其他地方进行比较。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)( )

A.如果在环境美化、展品创新、纪念品开发等环节突出了教育功能,那么就可能提升爱国主义教育基地的教育效果。

B.缺乏时代特色、讲解方式千人一面、向公众免费开放、基地构成类型单一等都是我国目前爱国主义教育基地存在的难题。

C.一些传统的文物博物馆、革命历史纪念馆普遍存在的“看不懂”“靠自悟”现象,使其失去了对公众的爱国主义教育功能。

D.材料三指出了我国目前一些爱国主义教育基地所存在的诸多问题,材料四则针对这些问题提出了解决问题的方法。

答案 A

解析 本题考查概括和分析文本信息的能力。B项,“向公众免费开放”错,它不属于难题,是需要我们做好的延伸和保障工作。C项,“失去”程度过重,材料三是说“很难让公众尤其是青年人感知爱国故事、历史文化的魅力”。同时,通过选文标题《警惕部分爱国主义教育基地“失能”》说明部分爱国主义教育基地还未“失能”。D项,“材料四则针对这些问题提出了解决问题的方法”错,材料四所提出的方法如加大免费开放的力度等并不是针对材料三的。

6.当前,为什么要加强爱国主义教育基地建设?请根据材料概括说明。(6分)

答:

答案 ①历史虚无主义沉渣泛起,加强爱国主义教育迫在眉睫,而爱国主义教育基地是加强爱国主义教育的主要阵地。②爱国主义教育基地建设滞缓,满足不了公众日益增长的需求。

解析 本题考查筛选并整合文中信息的能力。解题时,要明确题目是问原因,然后从材料中筛选。本题答案主要集中在材料一、材料四中,注意抓住相关的重点句子“历史虚无主义的沉渣泛起,进一步凸显了爱国主义教育工作的艰巨性、重要性。正因为形势严峻,爱国主义教育基地更要有一种阵地意识”“公众日益增长的需求和爱国主义教育基地较为滞缓的建设速度不相匹配,已成为发展过程中的主要矛盾”等内容加以概括即可。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

(2018·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成7~9题。

赵一曼女士

阿成

伪满时期的哈尔滨市立医院,如今仍是医院。后来得知赵一曼女士曾在这里住过院,我便翻阅了她的一些资料。

赵一曼女士,是一个略显清瘦且成熟的女性。在她身上弥漫着脱俗的文人气质和职业军人的冷峻,在任何地方,你都能看出她有别于他人的风度。

赵一曼女士率领的抗联活动在小兴安岭的崇山峻岭中,那儿能够听到来自坡镇的钟声。冬夜里,钟声会传得很远很远,钟声里,抗联的兵士在森林里烤火,烤野味儿,或者唱着“火烤胸前暖,风吹背后寒……战士们哟”……这些都给躺在病床上的赵一曼女士留下清晰回忆。

赵一曼女士单独一间病房,由警察昼夜看守。

白色的小柜上有一个玻璃花瓶,里面插着丁香花。赵一曼女士喜欢丁香花。这束丁香花,是女护士韩勇义折来摆放在那里的。听说,丁香花现在已经成为这座城市的“市花”了。

她是在山区中了日军的子弹后被捕的,滨江省警务厅的大野泰治对赵一曼女士进行了严刑拷问,始终没有得到有价值的回答,他觉得很没面子。

大野泰治在向上司呈送的审讯报告上写道:

赵一曼是中国共产党珠河县委委员,在该党工作上有与赵尚志同等的权力。她是北满共产党的重要干部,通过对此人的严厉审讯,有可能澄清中共与苏联的关系。

1936年初,赵一曼女士以假名“王氏”被送到医院监禁治疗。

《滨江省警务厅关于赵一曼的情况》扼要地介绍了赵一曼女士从市立医院逃走和被害的情况。

赵一曼女士是在6月28日逃走的。夜里,看守董宪勋在他叔叔的协助下,将赵一曼抬出医院的后门,一辆雇好的出租车已等在那里。几个人上了车,车立刻就开走了。出租车开到文庙屠宰场的后面,韩勇义早就等候在那里,扶着赵一曼女士上了雇好的轿子,大家立刻向宾县方向逃去。

赵一曼女士住院期间,发现警士董宪勋似乎可以争取。经过一段时间的观察、分析,她觉得有把握去试一试。

她躺在病床上,和蔼地问董警士:“董先生,您一个月的薪俸是多少?”

董警士显得有些忸怩,“十多块钱吧……”

赵一曼女士遗憾地笑了,说:“真没有想到,薪俸会这样少。”

董警士更加忸怩了。

赵一曼女士神情端庄地说:“七尺男儿,为着区区十几块钱,甘为日本人役使,不是太愚蠢了吗?”

董警士无法再正视这位成熟女性的眼睛了,只是哆哆嗦嗦给自己点了一颗烟。

此后,赵一曼女士经常与董警士聊抗联的战斗和生活,聊小兴安岭的风光,飞鸟走兽。她用通俗的、有吸引力的小说体记述日军侵略东北的罪行,写在包药的纸上。董警士对这些纸片很有兴趣,以为这是赵一曼女士记述的一些资料,并不知道是专门写给他看的。看了这些记述,董警士非常向往“山区生活”,愿意救赵一曼女士出去,和她一道上山。

赵一曼女士对董警士的争取,共用了20天时间。

对女护士韩勇义,赵一曼女士采取的则是“女人对女人”的攻心术。

半年多的相处,使韩勇义对赵一曼女士十分信赖。她讲述了自己幼年丧母、恋爱不幸、工作受欺负,等等。赵一曼女士向她讲述自己和其他女战士在抗日队伍中的生活,有趣的、欢乐的生活,语调是深情的、甜蜜的。

韩护士真诚地问:“如果中国实现了共产主义,我应当是什么样的地位呢?”

赵一曼女士说:“你到了山区,一切都能明白了。”

南岗警察署在赵一曼女士逃走后,马上开车去追。

追到阿什河以东20多公里的地方,发现了赵一曼、韩勇义、董宪勋及他的叔父,将他们逮捕。

赵一曼女士淡淡地笑了。

赵一曼女士是在珠河县被日本宪兵枪杀的。

那个地方我去过,有一座纪念碑,环境十分幽静,周围种植着一些松树。

我去的时候,在那里遇到一位年迈的老人。他指着石碑说,赵一曼?我说,对,赵一曼。

赵一曼被枪杀前,写了一份遗书:

宁儿:

母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。

在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以“赵一曼女士”为题,不同于以往烈士、同志、英雄等惯常用法,称谓的陌生化既表达了对主人公的尊敬之意,又引起了读者的注意。

B.“通过对此人的严厉审讯,有可能澄清中共与苏联的关系”,这既是大野泰治向上级提出的建议,也暗示他已从赵一曼那里得到有价值的回答。

C.“他指着石碑说,赵一曼?我说,对,赵一曼。”两个陌生人之间有意无意的搭讪,看似闲笔,实则很有用心,说明赵一曼仍活在人们的记忆里。

D.医院是“我”与赵一曼的连接点,小说由此切入主人公监禁期间鲜为人知的特殊生活经历,在跨越时空的精神对话中再现了赵一曼的英雄本色。

答案 B

解析 本题考查分析鉴赏小说相关内容和艺术特色的能力。“暗示他已从赵一曼那里得到有价值的回答”错,原文是“大野泰治对赵一曼女士进行了严刑拷问,始终没有得到有价值的回答”。

8.小说中说赵一曼“身上弥漫着脱俗的文人气质和职业军人的冷峻”,请结合作品简要分析。(6分)

答:

答案 ①文人的气质:喜欢丁香花,情趣不俗;时常深情、甜蜜地回忆战斗生活,文雅浪漫;用大义与真情感化青年,智慧过人;②军人的冷峻:遭严刑拷打而不屈服,意志坚定;在极短时间内争取到两位年轻人,机敏过人;笑对即将到来的死亡,从容淡定;充满母爱又不忘大义,理智沉稳。

解析 本题考查理解文中重要句子含意的能力。这道题看似是对句子的理解,其实就是对人物形象的概括,而且降低了概括的难度,可从句子中提到的文人和军人两个方面去筛选。①喜欢丁香花,深情回忆如诗如画般的战斗生活,用真情和大义感化青年,这都属于文人气质;②面对严刑拷打不屈服,在极短时间争取到两位年轻人,从容面对死亡,对孩子充满母爱的同时,又不忘民族大义,都表现出军人气质。

9.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)

答:

答案 ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

解析 本题主要考查赏析艺术手法的能力。此小说和别的小说不同,别的小说是虚构的,是塑造出来的人物形象。而本小说中的人物形象赵一曼是真实的,中间还穿插着史料证明。可从历史与现实的层面去回答,①历史与现实穿梭交织,在时间差距中,让读者全面了解了赵一曼这一人物形象;②灵活使用文献资料,与小说的虚构描写互相印证,让小说更有真实性;③文中对赵一曼的真情记录,表现出赵一曼坚守信仰,誓死不屈的英雄形象,作者之所以这样塑造人物形象,还在于它的现实意义,这样更能表达出后人对英雄的敬仰。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

王猛,字世雄,本名勇。五岁而父清遇害。陈文帝军度浙江,访之,将加夷灭。母韦氏携之遁于会稽,遂免。及长,勤学不倦,博涉经史,兼习孙、吴兵法。以父遇酷,终文帝之世不听音乐,蔬食布衣,以丧礼自处。宣帝立,乃始求位。太建初,释褐鄱阳王府中兵参军,再迁永阳王府录事参军。猛慷慨常慕功名,先是上疏陈安边拓境之策,甚见嘉纳。至是诏随大都督吴明彻略地,以军功封应阳县子。累迁太子右卫率,徙晋陵太守。威惠兼举,奸盗屏迹,富商野次,云“以付王府君”。郡人歌之,以比汉之赵广汉。祯明二年,诏授镇南大将军、都督二十四州诸军事,寻命徙镇广州。未之镇,而隋师济江,猛总督所部赴援。时广州刺史临汝侯方庆、西衡州刺史衡阳王伯信并隶猛督府,各观望不至。猛使高州刺史戴智烈、清远太守曾季远各以轻兵就斩之而发其兵。及闻台城不守,乃举哀素服,藉稿①不食,叹曰:“申包胥②独何人哉!”因勒兵缘江拒守,以固诚节。及审后主不死,乃遣其部将辛昉驰驿赴京师归款。隋文帝大悦,谓昉曰:“猛怀其旧主,送故情深,即是我之诚臣。保守一方,不劳兵甲,又是我之功臣。”即日拜昉开府仪同三司,仍诏猛与行军总管韦洸便留岭表经略,遣玺书劳猛。讨平山越,驰驿奏闻。时文帝幸河东,会猛使至,大悦。杨素贺因曰昔汉武此地闻喜用改县名王猛今者告捷远符前事于是又降玺书褒赏以其长子缮为开府仪同三司。猛寻卒于广州,文帝闻而痛之,遣使吊祭。

(节选自《南史》二十四卷)

[注] ①藉稿:坐在草垫上。②申包胥:春秋时期楚国大夫。吴国攻入楚都郢,楚昭王出逃到随国。为复国,申包胥来到秦国请求帮助,在秦城墙外哭了七天七夜,滴水不进,终于感动了秦国君臣。申包胥被列为中国的忠贤典范。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻/喜用改县名/王猛今者告捷/远符前事/于是又降玺书褒赏/

B.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻/喜用改县名/王猛今者/告捷远符前事/于是又降玺书褒赏/

C.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻喜/用改县名/王猛今者告捷/远符前事/于是又降玺书褒赏/

D.杨素贺/因曰/昔汉武此地闻喜/用改县名/王猛今者/告捷远符前事/于是又降玺书褒赏/

答案 C

解析 本题考查文言断句的能力。答题时注意一些常见的句尾、句首标志性的词语,句子结构的对称,文中词语充当的成分,句子成分的省略,叙事内容的变化等。通过比较选项可知,句子有两种不同的断法。一是“昔汉武此地闻”或“昔汉武此地闻喜”;二是“王猛今者”或“王猛今者告捷”。第一处“昔”“此地”是状语,“汉武”是主语,“闻”是谓语动词,它后面必须接宾语,所以应为“昔汉武此地闻喜”;第二处“王猛”是主语,“今者”是状语,后面必须接谓语用来表达一个完整的意思,所以应为“王猛今者告捷”。故选C。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“经史”是中国古籍按内容区分的两大部类,其中“经”指儒家经典著作;“史”为史书。

B.“释褐”指始任官职,“褐”为古代平民所穿粗布衣服,“释褐”即脱去平民衣服,担任官职。

C.“太守”是一郡的最高行政长官,汉代将“郡守”更名为“太守”,后代又更名为“知府”。

D.“诏”,皇帝下命令。“诏”,也指诏书,皇帝的命令或文告,朝廷其他官员下达的文告也可以称为“诏”。

答案 D

解析 本题考查了解并掌握古代文化常识的能力。D项,“朝廷其他官员下达的文告也可以称为‘诏’”错,“诏”只能是天子下达给臣属的命令或文告。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.王猛经历凶险,好学自律。他五岁时父亲遇害,幸亏母亲韦氏带他出逃才避免了陈文帝的诛杀。他勤奋学习,因父亲遭遇太惨,他不肯享乐,吃素食着粗衣。

B.王猛性情慷慨,建功立业。不仅凭借军功被升迁为太子右卫率,而且在任晋陵太守时,恩威并施,使盗贼匿迹,百姓人人歌颂,把他比作汉代赵广汉。

C.王猛忠君爱国,固守节操。被任命镇守广州,听闻台城失守后,穿上孝服,坐在草垫上,不肯进食,率兵据守长江。

D.王猛深受隋文帝信任,屡受嘉奖。文帝因他派部将前来归顺,非常高兴,派人带着盖有玉玺的书信慰劳王猛,死后派人吊祭追赠。

答案 B

解析 本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。B项,“凭借军功被升迁为太子右卫率”错误,由原文“以军功封应阳县子”可知,应是“凭借军功被封为应阳县子”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)猛慷慨常慕功名,先是上疏陈安边拓境之策,甚见嘉纳。(5分)

译文:

(2)时文帝幸河东,会猛使至,大悦。(5分)

译文:

答案 (1)王猛胸怀大志,常常向往功名,在这以前曾经上书陈述安定边疆开拓边境的计策,很被君王赞许和采纳。

(2)当时隋文帝到河东,恰逢王猛的使者到来,十分高兴。

解析 本题考查理解并翻译文言句子的能力。答题时,注意直译,重点注意句中重点实词、虚词、活用和句式的翻译。本题所应注意关键点有:(1)慷慨:胸怀大志;慕:向往;是:这;见:被;嘉:赞许;(2)幸:到;会:恰逢;至:到。

参考译文

王猛,字世雄,本来的名字叫王勇。五岁的时候父亲王清遇害。陈文帝的军队渡过浙江,访察他们,准备加以杀灭。他的母亲韦氏带着他逃到了会稽,于是得以免祸。长大以后,(他)勤奋学习不懈怠,博览经史,同时学习孙子、吴起的兵法。因为父亲的遭遇太惨,他在整个文帝时期始终不听音乐,吃素食穿布衣裳,按照居丧之礼来要求自己。陈宣帝即位,他才开始求官。太建初年,初入官场担任鄱阳王府中兵参军,再调任永阳王府录事参军。王猛胸怀大志,常常向往功名,在这以前曾经上书陈述安定边疆开拓边境的计策,很被君王赞许和采纳。到这时君王下诏让他跟随大都督吴明彻去夺取土地,因为军功封为应阳县子。逐步升迁为太子右卫率,调任晋陵太守。威恩兼用,奸人盗贼匿迹,富商停宿于野外,人们都说“应该归功于王府君”。郡中的人们歌颂他,把他比作汉代的赵广汉。陈后主祯明二年,下诏任命他为镇南大将军、统领二十四州诸军事,不久改为镇守广州。还没到任,而隋朝的军队渡过长江,王猛总督所辖部队赶赴增援。当时广州刺史临汝侯陈方庆、西衡州刺史衡阳王陈伯信都隶属于王猛都督府,各自观望不肯增援。王猛派高州刺史戴智烈、清远太守曾季远各带轻兵前去杀死了他们而调发了他们的军队。等听到皇帝所在的台城失守,便高声号哭,穿上孝服,坐在草垫子上待罪不食,叹息说:“申包胥是何等人物!”于是率兵沿长江拒守,以固守忠诚的节操。等弄清楚了陈后主没有死,于是派他的部将辛昉乘驿站的快马到京城归顺隋朝。隋文帝非常高兴,对辛昉说:“王猛怀念他的旧主,与故主之间情义深厚,就是我的忠臣。保守一方,不用耗费兵力,又是我的功臣。”当天任命辛昉为开府仪同三司,仍然诏令王猛与行军总管韦洸就留在岭南筹划治理,并且派人带着盖有玉玺的书信慰劳王猛。他讨伐平定了山越,通过驿站快马上奏朝廷。当时隋文帝到河东,恰逢王猛的使者到来,十分高兴。杨素庆贺,于是说:“从前汉武帝在这里听到喜讯,因而改了县名,王猛现在报告捷报,和从前的事远远相合。”于是(隋文帝)又下发盖有玉玺的书信奖赏,封他的长子王缮为开府仪同三司。王猛不久死在广州,隋文帝听到消息非常痛心,派遣使者前往吊祭。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

苏武庙

温庭筠

苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。

茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)( )

A.作者在诗中塑造这样一个“白发丹心”的汉臣形象,目的是彰显民族气节,歌颂苏武忠贞不屈的爱国精神。

B.第二句由人到庙,由古及今,描绘眼前的苏武庙景物。“古祠高树”渲染出浓郁的历史氛围,“茫然”传递出诗人对年代久远的慨叹。

C.颈联两句,由“回日”忆及“去时”,描写了一个历尽艰辛、白首归国的爱国志士,在目睹物是人非的情形之后,流露出的唏嘘感慨。

D.尾联中写到苏武空自面对秋天的流水哭吊已逝的武帝,既表达出作者对苏武忠君爱国的赞颂,也有对其没有被封授爵位的惋惜。

答案 D

解析 D项,也有对其没有被封授爵位的惋惜,错误。“茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川”二句集中抒写苏武历经生死苦难回国后封侯授爵,武帝却已不在,只能空向秋波悲叹年华已逝,表露出作者对刻薄寡恩的天子的深沉怨恨。

15.有人评价本诗的颔联是“真正抒情,而非实在写景”。你是否认可这样的观点?请简要分析。(6分)

答:

答案 (示例)认可。①在寂静的夜晚,天空中高悬一轮明月。望着大雁从遥远的北方飞来,又向南方飞去,身影一直到南天的云彩后消失,作者虽在写“云”“雁”“月”,但“边”“断”“胡天”等词语则形象地表现了苏武在音讯隔绝的漫长岁月中对故国的深长思念和欲归不得的痛苦。②在昏暗的傍晚,放眼远望,只能看见笼罩在一片荒烟中的连天草原和丘陇上归来的羊群,形象地展示了苏武牧羊于塞外的单调、孤寂的生活。③颔联两句将环境做背景,与苏武的经历、心情相互交融,浑然一体,抒发了苏武被匈奴幽禁十九年里日日夜夜的爱国情怀。

解析 本题解答时需要先明确自己的观点,可答赞成题干的观点,也可答不赞成题干的观点,然后结合诗句分析,证明自己的观点。“云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟”描绘的是两幅画面。上一幅是望雁思归图。在寂静的夜晚,天空中高悬着一轮带有异域情调的明月。望着大雁从遥远的北方飞来,又向南方飞去,一直到它的身影逐渐消失在南天的云彩中。这幅图画形象地表现了苏武在音讯隔绝的漫长岁月中对故国的深长思念和欲归不得的深刻痛苦。这句主要写苏武思国的心境。下一幅是荒塞归牧图。在昏暗的傍晚,放眼远望,只见笼罩在一片荒烟中的连天塞草,和丘陇上归来的羊群。这幅图画主要写他胡地牧羊时环境的艰辛、荒凉,表现出苏武贫贱不能移其爱国之志的胸怀。这一句形象地展示了苏武牧羊绝塞的单调、孤寂生活,概括了他被幽禁匈奴十九年的日日夜夜。颔联两句是从广阔的空间角度来写苏武留胡时的内心与外在动态、环境。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《廉颇蔺相如列传》中表明蔺相如不与廉颇争高下的原因的句子是“ , ”,充分体现了蔺相如以国家利益至上的高尚情操。

(2)辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》中“ , ”两句描绘了一幅楚天千里,辽远空阔,秋色无边无际,大江流向天边,烟波浩渺,与天相接,不见尽头的壮阔图景。

(3)李清照《声声慢》中直抒胸臆的句子是:“ , !”

答案 (1)吾所以为此者 以先国家之急而后私仇也

(2)楚天千里清秋 水随天去秋无际

(3)这次第 怎一个愁字了得

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

“软实力”产生于一个国家的文化吸引力、政治行为准则和政策。一个国家的政策在别国眼里看起来合法合理,那么该国的“软实力”就会得到提升;( );一个国家能够用自己的文化和价值体系塑造世界秩序,它的行为在其他国家眼里就更具有合法性,也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

在我国,我们谈的“软实力”是相对于国内生产总值、国防力量等“硬实力”而言的,是指文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和国际感召力的因素。当然,软与硬 ① 是相对的,很难做出绝对的划分。就拿文化来说, ② 一般将一国的文化看成是“软实力”的一部分, ③ 文化产业也是国际贸易和国内生产总值的重要组成部分。 ④ 可以说,文化里面有经济,经济里面 ⑤ 有文化,很难机械地把它们分割开来。其实,“硬实力”和“软实力”是互补的。每个国家都需要两种实力,使用得当,二者相得益彰。中国人经常说“以德服人”,实际上就是指赢得人家的心, ⑥ 不是单纯使用蛮力。中国人也说“不战而屈人之兵”,这也表明我国重视软实力。

17.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.一个国家是否有文化、价值体系吸引力,那么其他国家就会追随

B.一个国家的文化、价值体系有吸引力,那么其他国家一定追随

C.一个国家的文化、价值体系有吸引力,那么其他国家就会追随

D.要想其他国家追随,一个国家的文化、价值体系要有吸引力

答案 C

解析 本题考查语言表达连贯、准确的能力。A项,不合逻辑,两面对一面。B项,“一定”太绝对。D项,句式与前后文不一致。

18.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.它也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

B.它也可以通过自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸于武力和经济制裁。

C.它也可以通过自己的价值和制度力量来管理世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

D.它也可以自己的价值和制度力量来规范世界秩序,而不需要诉诸武力和经济制裁。

答案 A

解析 本题考查修改病句的能力。原句子缺少主语,应在句子前加“它”。B项,重复赘余,“诸”即为“之于”,去掉“于”;C项,用词不当,在这一语境中,“规范”比“管理”更恰当;D项,成分残缺,缺少介词“通过”。

19.依次填入文中横线上的虚词,全都恰当的一项是(3分)( )

答案 B

解析 本题考查正确使用虚词的能力。解题突破点在④⑤⑥三空。④空所在的句子是一个总结性的句子,空格处应选总结性的连词,又因前文未出现与“所以”对应的关联词“因为”,故此处只能选“因此”;⑤空所在的句子是一个有三个分句的复句,前两个复句“文化里面有经济”“经济里面有文化”的关系是意义相近并列关系,故选“也”;⑥空所在分句“不是单纯使用蛮力”与前一分句“就是指赢得人家的心”构成意义相反的并列关系,故选“而”。以此确定B项正确。

20.下面是为父亲举办个人书画展的杨先生给某知名书画家写的一份邀请函的正文内容,其中有五处使用不得体的词语,请找出并加以修改。(5分)

明日请您屈驾到府上一坐,令尊珍藏的墨宝将悉数展出,届时还请您抛砖引玉、不吝赐教。明早七点请您务必在家恭候,我们将有专车迎接。真诚期待您的光临!

答:

答案 ①“府上”修改为“寒舍”;②“令尊”修改为“家父”;③“抛砖引玉”修改为“批评指正”;④将“务必”删掉;⑤“恭候”修改为“等候”。

解析 解答本题,可根据词语的适用场所或对象,结合具体语境来分析作答。题干说这是“为父亲举办个人书画展的杨先生给某知名书画家写的一份邀请函的正文内容”,故说到自己的时候应使用谦辞,说到对方应使用敬辞。①“明日请您屈驾到府上一坐”,此处是说自己家,故不能使用“府上”,因为“府上”是敬辞;②“令尊珍藏的墨宝将悉数展出”,此处是说自己的父亲,而“令尊”是指对方的父亲;③“届时还请您抛砖引玉”,“抛砖引玉”是比喻用自己不成熟的意见或作品引出别人更好的意见或好作品,是谦辞,不用于对方;④“务必”一词语气过于强硬,不合语境;⑤“请您务必在家恭候”,此处是说请对方等自己,故不能使用“恭候”,因为“恭候”的意思是恭敬地等候。

21.仿照下面画线部分的语句,以学过的文言文(比如《鸿门宴》《苏武传》《张衡传》等)的相关内容为表现主体,另写两个句子,要求与画线语句组成排比句。(6分)

蔺相如义正词严,秦廷上怒斥秦王,让和氏璧回归赵国; , , ; , , 。这些人无论地位高贵还是低贱,都用满腔热血凝聚忠诚之言,谱写了壮丽的人生篇章。

答案 (示例)樊哙人微言重 鸿门宴严责项王 护主公脱离虎口 苏武临危不惧 身陷匈奴十九年 守得汉节留美名

解析 仿写时,要注意所选取的人物、事例以及体现的意义要统一,要与画线语句构成排比句。

四、作文(60分)

22.阅读下面的文字,按要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

现在很多学生不愿意上语文课,他们认为教材中很多文章过于老旧,没有文学积累的价值,激发不了学生学习的兴趣;但也有人认为教材中的文章多是传世经典,是历代文坛哲圣智慧的结晶,值得我们去仔细品味。

要求:选准角度,自定文意,自拟题目;文体不限(诗歌除外),文体特征鲜明。

[写作指导] 这是一道评论性作文题,所给材料谈论的是很多学生对语文教材的看法,不同的人给出了不同的观点。可赞成其中某一种观点,如教材文章过于老旧,或教材文章多是传世经典,也可以辩证地分析。

对于文体的选择,可以写议论文,表达自己的看法;也可以写记叙文,叙述自己学习语文的经历,抒发自己的情感。

[佳作展台]

吹尽狂沙是经典

近日偶翻网页,一则“高中语文教材内容老旧不堪,当代作家竟然全无踪影”的消息映入眼帘。其大意是说,高中语文教材中古人文章一大堆,聱牙诘屈、晦涩难懂。且脱离现实、远离生活,学生学起来也是隔靴搔痒,应多加入一些有时代感的现当代作家的作品,特别是学生普遍推崇的韩寒、郭敬明等青年作家的作品。论者言辞激烈,有理有据,俨然对现行的教材不屑一顾,鄙夷之感迎面而来,愤慨之意扑鼻而至。不知这位论者在高谈阔论之前,是否问过我们学生的感受?

窗外月色皎洁,江畔人影空蒙。这不禁令我想起了张若虚的诗句“江畔何人初见月?江月何年初照人?”江天古月,照耀千年。可谓真正的“古”,可为什么“人生代代无穷已”都要年年望江月?竟然没有人认为它过时呢?因为千古同心,万年同理。同样,经典的东西往往表达了人类共有的某种情感。如屈原《离骚》中那种不被理解的孤愤之情,试问后人谁会没有?又如司马迁《廉颇蔺相如列传》中那种合作共赢的思维,岂于当今社会无用?李密《陈情表》中那种至纯至孝的亲情,现代社会岂有不提倡的道理?鲁迅《拿来主义》中那种“取其精华,弃其糟粕”的科学方法,难道如今已经过时?它们如天空中的太阳与月亮,尽管是千古之物,仍在滋养世间生灵。文学作品中的一些经典名篇,尽管落满历史的尘埃,却依然可以陶冶我们的心灵。那种简单地以时间为标准来评判是否过时的做法,才是真正要不得的。否则,当我们在使劲儿追赶时代的步伐时,我们的灵魂一定会远远地落在后面。

诚然,教材中的有些经典名篇确有瑕疵,我们中学生在读这些篇章的时候也难免有隔靴搔痒之感。如高中教材中一些拗口难懂的古文或语言晦涩的现代文,都足以让我们听课时恹恹欲睡,全然没有我们偷看郭敬明小说那般有滋有味。但“世上无难事,只怕有心人”我们不妨想想是否是自己的学习态度有问题,还是文章本身真的如老太婆的裹脚布般又臭又长?要知道,能够被编入教材的篇章必定有它值得肯定和学习的地方。

岁月如流水,它总是在千淘万漉中吹尽狂沙,使真正的经典得以显露。时下的文学作品也只有经过时间的淘洗,才能真正走进我们的教材,滋养我们的心灵。

[名师点评] 本文观点鲜明,对“教材中很多文章过于老旧”之类的观点进行批驳,有理有据。对教材中的经典篇章,作者一分为二地看待,一方面肯定其价值,另一方面也不否认某些作品确有其瑕疵。同时批评单纯以时间为标准评判文学作品是否过时的观点,举例典型恰当,增强了语言的说服力。

PAGE