人教版历史必修一 第4课 明清君主专制的加强 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修一 第4课 明清君主专制的加强 课件(共32张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第4课

明清君主专制的加强

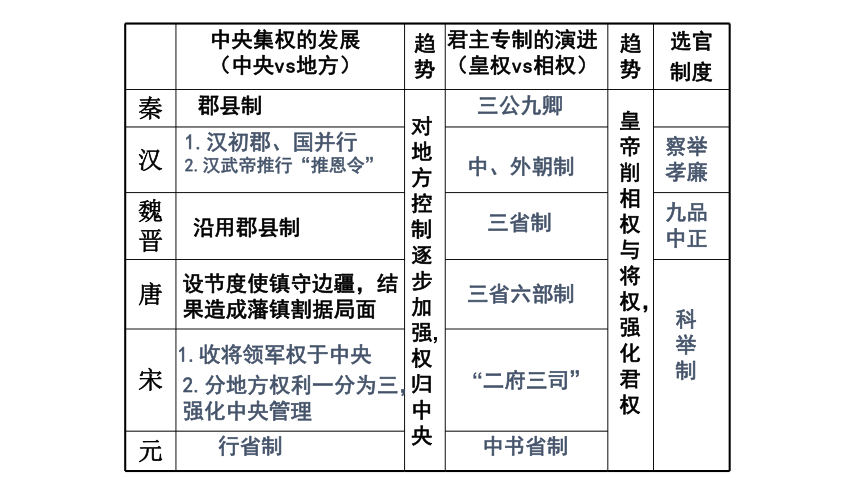

问题1:“大一统”的君主专制制度形成于从何时?主要包括哪些内容?

问题2:在演进与强化的过程中包括着几对基本矛盾?

问题3:在明以前的封建历史进程中,统治者是怎样逐步解决这两对矛盾的?

趋势 趋势 选官

制度

秦

汉

魏晋

唐

宋

元

君主专制的演进

(皇权vs相权)

三公九卿

1.汉初郡、国并行

2.汉武帝推行“推恩令”

中、外朝制

三省六部制

“二府三司”

中书省制

皇帝削相权与将权,强化君权

中央集权的发展

(中央vs地方)

郡县制

设节度使镇守边疆,结果造成藩镇割据局面

1.收将领军权于中央

2.分地方权利一分为三,强化中央管理

行省制

对地方控制逐步加强,权归中央

察举孝廉

科举制

九品中正

三省制

沿用郡县制

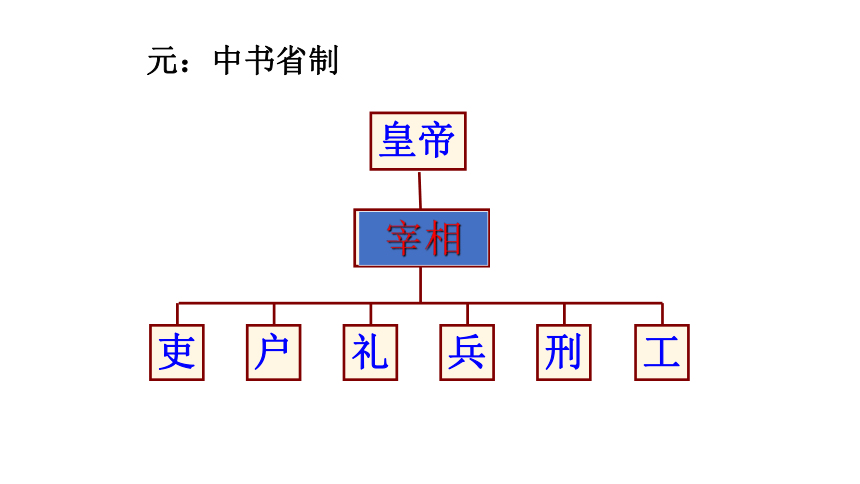

元:中书省制

中书省

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

宰相

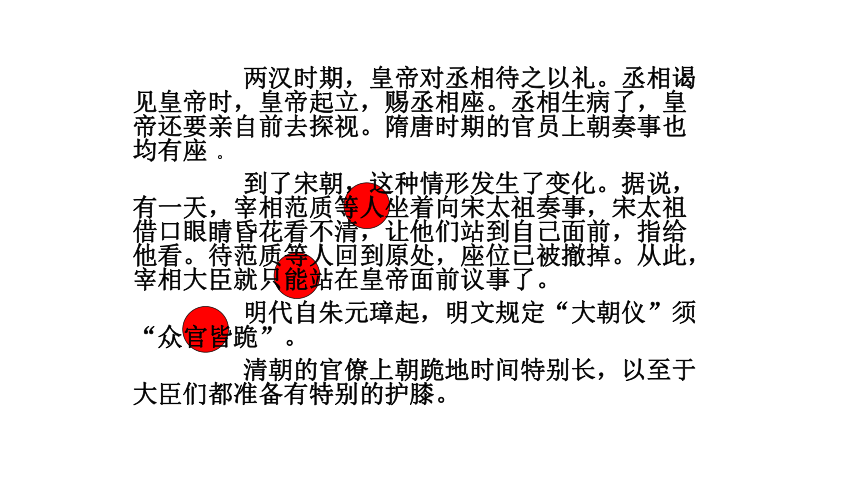

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相生病了,皇帝还要亲自前去探视。隋唐时期的官员上朝奏事也均有座 。

到了宋朝,这种情形发生了变化。据说,有一天,宰相范质等人坐着向宋太祖奏事,宋太祖借口眼睛昏花看不清,让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。从此,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

明代自朱元璋起,明文规定“大朝仪”须“众官皆跪”。

清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都准备有特别的护膝。

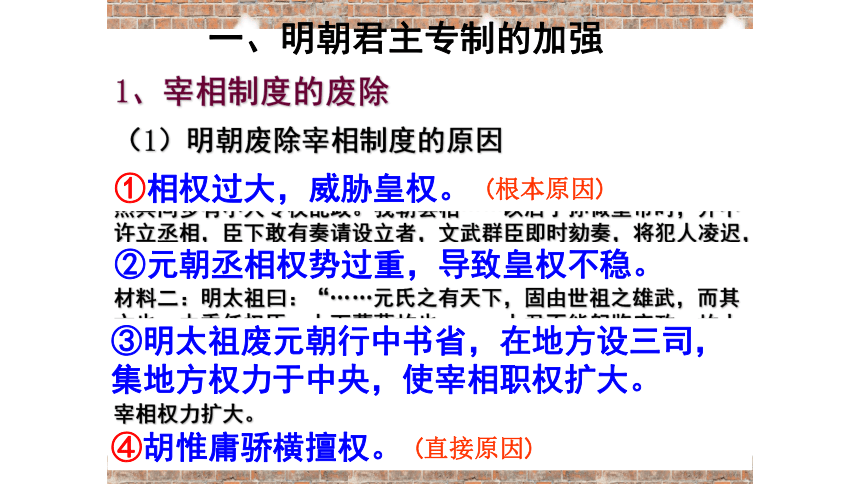

(1)明朝废除宰相制度的原因

材料一:“自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。” ——《明史纪事本末》

材料二:明太祖曰:“……元氏之有天下,固由世祖之雄武,而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也。……人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。……”──《明太祖实录》卷59

材料三:1376年,明太祖废除行中书省,设立“三司”,统领各部宰相权力扩大。

材料四:1380年,朱元璋以谋反罪诛杀宰相胡惟庸,从此撤销宰相。

②元朝丞相权势过重,导致皇权不稳。

③明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

④胡惟庸骄横擅权。

①相权过大,威胁皇权。

一、明朝君主专制的加强

1、宰相制度的废除

(根本原因)

(直接原因)

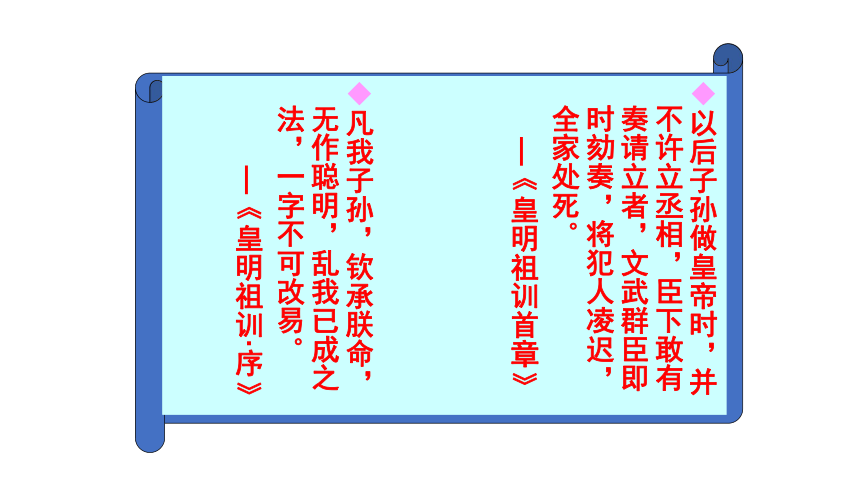

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

—《皇明祖训首章》

凡我子孙,钦承朕命,无作聪明,乱我已成之法,一字不可改易。

—《皇明祖训·序》

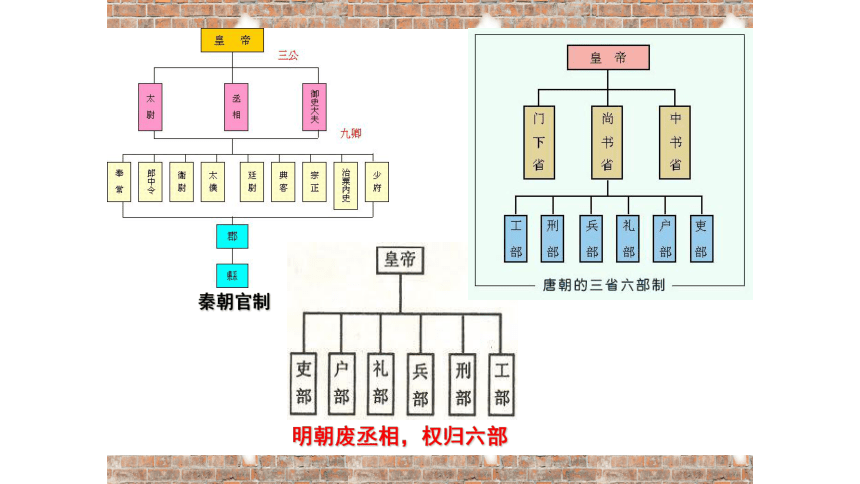

明朝废丞相,权归六部

秦朝官制

请结合上述材料及所学知识阐明理由。

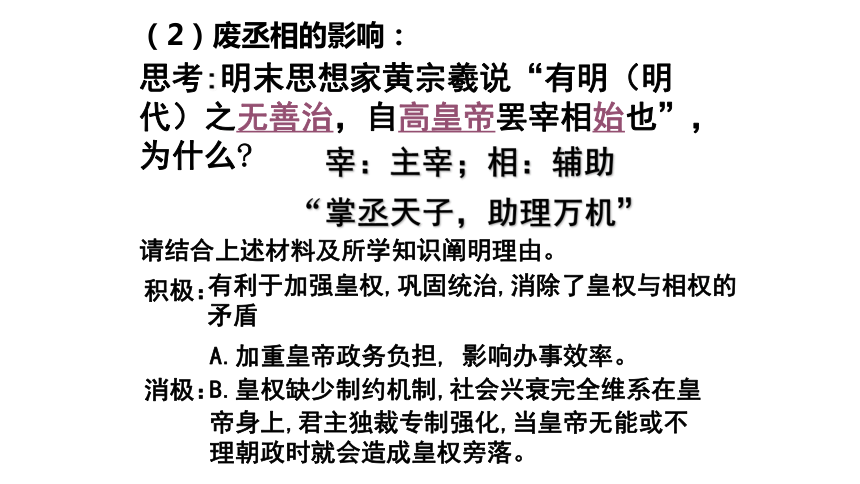

思考:明末思想家黄宗羲说“有明(明代)之无善治,自高皇帝罢宰相始也”,为什么?

请结合上述材料及所学知识阐明理由。

宰:主宰;相:辅助

“掌丞天子,助理万机”

(2)废丞相的影响:

积极:

消极:

有利于加强皇权,巩固统治,消除了皇权与相权的矛盾

A.加重皇帝政务负担, 影响办事效率。

B.皇权缺少制约机制,社会兴衰完全维系在皇

帝身上,君主独裁专制强化,当皇帝无能或不理朝政时就会造成皇权旁落。

明太祖

针对材料所反映的现象,朱元璋采取了什么措施?

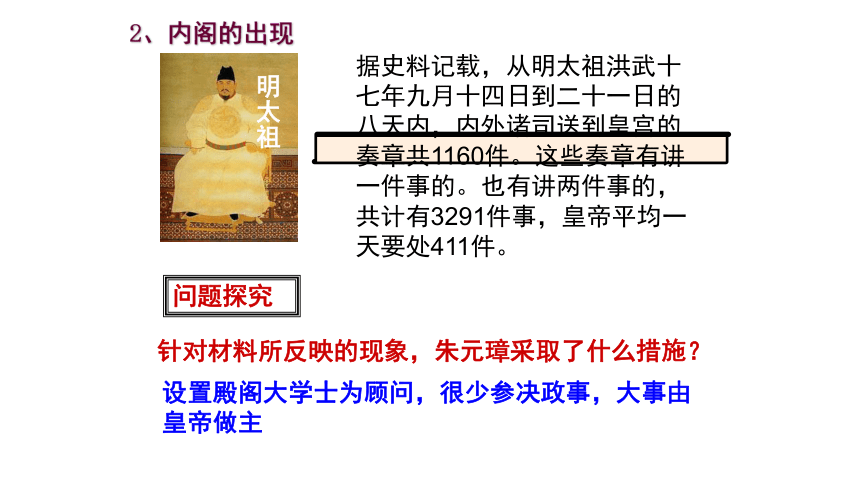

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件。这些奏章有讲一件事的。也有讲两件事的,共计有3291件事,皇帝平均一天要处411件。

问题探究

设置殿阁大学士为顾问,很少参决政事,大事由皇帝做主

2、内阁的出现

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发 展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权) ——全 盛

(1 ) 内阁的形成过程

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

X(时期)

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

Y(地位上升情况)

O

明

内

阁

地

位

演

变

张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎成为内阁的下属机构。

张居正

明中期以来,内阁的权力越来越大,它是否危及到皇权?为什么?

明中期后,内阁的权力虽然越来越大,可以帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,但他的批复是否算数,还得取决于皇帝的批红。所以,内阁的设立并未危及皇权。

内阁首辅==宰相

?

“部权尽归宰相”

“部权尽归内阁”

皇帝……命那些大学士在每一个奏章或案件上,签注意见,写出对该事的分析和应如何反应的建议,甚至皇帝颁发命令的草稿,都一并拟好呈上。——当时术语称为“票拟”和“条旨”。皇帝即根据这些签注,加以批示。于是,不久之后,大权遂渐渐滑入大学士之手。大学士成为没有宰相名义的宰相,内阁也成为没有中书省名义的中书省。

内阁大学士有数人之多,并不是每一位大学士都可签注意见,必须资格最高,深得皇帝信任的人,此人即世人所称的“首相”——首席宰相。但大学士毕竟不同于正式宰相,正式宰相可以单独推行政令,大学士便无此权。他只能依靠“票拟”一一签注意见,来窃弄皇帝的权力,只有黑市地位,没有法定地位。

----柏杨《中国人史纲》

万历四十年内阁首辅叶向高曾说:

“我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。”

——《神宗实录》

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非大臣。故虽如张居正……为明代有数能臣,而不能逃众议。

?????????????? ??????????——史学家钱穆《国史大纲》

张居正……死后,满门查抄,长子自杀,次子充军,全家饿死十多人,威震一时的首辅竟落得如此悲惨的下场!

“唐代在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中。” ——钱穆

宰相制与内阁制比较

宰相制 内阁制

相同(相似)

不同 地位

职权

对皇权作用

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,制度赋权

非法定,咨询机构

参与决策

无决策权

制约皇权

不能制约

内阁的性质:

皇权专制的产物,是为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是决策机构,不能对皇权起制约作用

二、清朝君主专制达到顶峰

军 机 处

南 书 房

内阁、六部

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权扩大

皇权到达顶峰

康熙

雍正

议政王大臣会议

内阁

清朝的政治制度

皇太极

清初

二、清朝君主专制达到顶峰

1、原因:

2、措施:

清初,议政王大臣会议制约了皇权。

(1)康熙帝设南书房,与内阁、议政王大臣会议并立,集权于皇帝。

(2)雍正帝设军机处。

职责:

影响:

跪受笔录,下达给中央和地方执行

提高了行政效率,君主专制达到顶峰

军机处

解密军机处

材料1 雍正年间,用兵西北,……始设军需房于隆宗门内,内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨。出政皆在于此矣。

—— 赵翼 《檐曝杂记·军机处》

军机处最初设置的原因是什么?

最初设置的目的是办理西北军务

军机处的职能后来发生了什么变化?

总揽国家大事,成为位居内阁等中枢机构之上、皇帝之下的政务机构。

军机处

解密军机处

材料2 军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿.........军国大计,罔不总揽,自雍正、乾隆后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

既然“军机处……军国大计,罔不总揽”,那是否说担任军机大臣的刘罗锅相当于宰相?

军机大臣不是宰相。军机处职责为“跪受笔录”,完全听命于皇帝,没有决策权。

军机处

解密军机处

【问题探究】为什么说军机处的设立标志着君主专制达到顶峰?

军机大臣都由皇帝钦定,品级不高,他们跪受笔录,承旨办事,军政大权完全集中于皇帝手中。

三、明清君主专制加强对中国社会的影响

秦朝

建立

发展

强化

顶峰

汉—元

明朝

清朝

君主专制的发展过程

明清专制皇权的不断加强给中国社会造成了什么影响(积极、消极)?

合作探究

皇帝既是最高立法者,又是最高行政长官和最高司法者,不受任何约束和监督。这种绝对君主专制,使皇帝的决策具有个人独断性和随意性的特点,难免出现失误。

绝对君主专制,又使大小官吏只能唯上是从,助长了官场的因循守旧之风。同时,它又必然造成官僚机构膨胀,导致官僚主义、贪污腐化之风盛行。

明清君主专制加强对中国社会的影响?

落后,挨打!

人治

明清君主专制加强对中国社会的影响

1、直接影响

a.独断性和随意性,难免出现失误

b. 官僚机构膨胀,官僚主义、贪污腐化之风盛行

积极作用:

有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。

消极作用:

中国 西方

君主专制中央集权制度 君主立宪、民主共和

封建社会晚期 开始步入资本主义社会

阻碍资本主义萌芽发展 为资本主义工业化开辟道路

中国社会的发展开始大大落后于西方国家

结论:绝对君主专制违背了世界发展潮流,极大地妨碍了中国社会的进步和资本主义萌芽的成长,中国的发展开始大大落后于西方。

早期的政治制度:王位世袭制、分封制、宗法制

专制主义中央集权制度

过程

特点

影响

专制中央集权制度不断发展

皇权不断强化

中央严格控制地方

秦 汉至元 明清

本单元小结

积极方面

消极方面

专制主义中央集权的确立和发展

地方权力不断削弱

中央集权不断加强

废行省,设三司

行省制度

中央收政、财、军权

节度使

郡国并行;推恩令

郡县制

中央集权

相权不断削弱直至被废除;皇权不断加强

趋势(特点)

南书房;军机处

清

废宰相,设内阁

明

中书省

元

中书门下、参知政事、枢密使、三司使

宋

三省六部制

唐

内、外朝制(任用身边人)

汉

皇帝制度;三公九卿制

秦

君主专制

朝代

建 立

演变发展

强 化

顶 峰

第4课

明清君主专制的加强

问题1:“大一统”的君主专制制度形成于从何时?主要包括哪些内容?

问题2:在演进与强化的过程中包括着几对基本矛盾?

问题3:在明以前的封建历史进程中,统治者是怎样逐步解决这两对矛盾的?

趋势 趋势 选官

制度

秦

汉

魏晋

唐

宋

元

君主专制的演进

(皇权vs相权)

三公九卿

1.汉初郡、国并行

2.汉武帝推行“推恩令”

中、外朝制

三省六部制

“二府三司”

中书省制

皇帝削相权与将权,强化君权

中央集权的发展

(中央vs地方)

郡县制

设节度使镇守边疆,结果造成藩镇割据局面

1.收将领军权于中央

2.分地方权利一分为三,强化中央管理

行省制

对地方控制逐步加强,权归中央

察举孝廉

科举制

九品中正

三省制

沿用郡县制

元:中书省制

中书省

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

宰相

两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相生病了,皇帝还要亲自前去探视。隋唐时期的官员上朝奏事也均有座 。

到了宋朝,这种情形发生了变化。据说,有一天,宰相范质等人坐着向宋太祖奏事,宋太祖借口眼睛昏花看不清,让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。从此,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

明代自朱元璋起,明文规定“大朝仪”须“众官皆跪”。

清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都准备有特别的护膝。

(1)明朝废除宰相制度的原因

材料一:“自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。” ——《明史纪事本末》

材料二:明太祖曰:“……元氏之有天下,固由世祖之雄武,而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也。……人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。……”──《明太祖实录》卷59

材料三:1376年,明太祖废除行中书省,设立“三司”,统领各部宰相权力扩大。

材料四:1380年,朱元璋以谋反罪诛杀宰相胡惟庸,从此撤销宰相。

②元朝丞相权势过重,导致皇权不稳。

③明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

④胡惟庸骄横擅权。

①相权过大,威胁皇权。

一、明朝君主专制的加强

1、宰相制度的废除

(根本原因)

(直接原因)

以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

—《皇明祖训首章》

凡我子孙,钦承朕命,无作聪明,乱我已成之法,一字不可改易。

—《皇明祖训·序》

明朝废丞相,权归六部

秦朝官制

请结合上述材料及所学知识阐明理由。

思考:明末思想家黄宗羲说“有明(明代)之无善治,自高皇帝罢宰相始也”,为什么?

请结合上述材料及所学知识阐明理由。

宰:主宰;相:辅助

“掌丞天子,助理万机”

(2)废丞相的影响:

积极:

消极:

有利于加强皇权,巩固统治,消除了皇权与相权的矛盾

A.加重皇帝政务负担, 影响办事效率。

B.皇权缺少制约机制,社会兴衰完全维系在皇

帝身上,君主独裁专制强化,当皇帝无能或不理朝政时就会造成皇权旁落。

明太祖

针对材料所反映的现象,朱元璋采取了什么措施?

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1160件。这些奏章有讲一件事的。也有讲两件事的,共计有3291件事,皇帝平均一天要处411件。

问题探究

设置殿阁大学士为顾问,很少参决政事,大事由皇帝做主

2、内阁的出现

明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

——正式确立

明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

——奠定基础

明宣宗:内阁大学士(票拟权)

——发 展

明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权) ——全 盛

(1 ) 内阁的形成过程

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

X(时期)

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

Y(地位上升情况)

O

明

内

阁

地

位

演

变

张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎成为内阁的下属机构。

张居正

明中期以来,内阁的权力越来越大,它是否危及到皇权?为什么?

明中期后,内阁的权力虽然越来越大,可以帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,但他的批复是否算数,还得取决于皇帝的批红。所以,内阁的设立并未危及皇权。

内阁首辅==宰相

?

“部权尽归宰相”

“部权尽归内阁”

皇帝……命那些大学士在每一个奏章或案件上,签注意见,写出对该事的分析和应如何反应的建议,甚至皇帝颁发命令的草稿,都一并拟好呈上。——当时术语称为“票拟”和“条旨”。皇帝即根据这些签注,加以批示。于是,不久之后,大权遂渐渐滑入大学士之手。大学士成为没有宰相名义的宰相,内阁也成为没有中书省名义的中书省。

内阁大学士有数人之多,并不是每一位大学士都可签注意见,必须资格最高,深得皇帝信任的人,此人即世人所称的“首相”——首席宰相。但大学士毕竟不同于正式宰相,正式宰相可以单独推行政令,大学士便无此权。他只能依靠“票拟”一一签注意见,来窃弄皇帝的权力,只有黑市地位,没有法定地位。

----柏杨《中国人史纲》

万历四十年内阁首辅叶向高曾说:

“我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相!中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。”

——《神宗实录》

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非大臣。故虽如张居正……为明代有数能臣,而不能逃众议。

?????????????? ??????????——史学家钱穆《国史大纲》

张居正……死后,满门查抄,长子自杀,次子充军,全家饿死十多人,威震一时的首辅竟落得如此悲惨的下场!

“唐代在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中。” ——钱穆

宰相制与内阁制比较

宰相制 内阁制

相同(相似)

不同 地位

职权

对皇权作用

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,制度赋权

非法定,咨询机构

参与决策

无决策权

制约皇权

不能制约

内阁的性质:

皇权专制的产物,是为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是决策机构,不能对皇权起制约作用

二、清朝君主专制达到顶峰

军 机 处

南 书 房

内阁、六部

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权扩大

皇权到达顶峰

康熙

雍正

议政王大臣会议

内阁

清朝的政治制度

皇太极

清初

二、清朝君主专制达到顶峰

1、原因:

2、措施:

清初,议政王大臣会议制约了皇权。

(1)康熙帝设南书房,与内阁、议政王大臣会议并立,集权于皇帝。

(2)雍正帝设军机处。

职责:

影响:

跪受笔录,下达给中央和地方执行

提高了行政效率,君主专制达到顶峰

军机处

解密军机处

材料1 雍正年间,用兵西北,……始设军需房于隆宗门内,内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨。出政皆在于此矣。

—— 赵翼 《檐曝杂记·军机处》

军机处最初设置的原因是什么?

最初设置的目的是办理西北军务

军机处的职能后来发生了什么变化?

总揽国家大事,成为位居内阁等中枢机构之上、皇帝之下的政务机构。

军机处

解密军机处

材料2 军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿.........军国大计,罔不总揽,自雍正、乾隆后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

既然“军机处……军国大计,罔不总揽”,那是否说担任军机大臣的刘罗锅相当于宰相?

军机大臣不是宰相。军机处职责为“跪受笔录”,完全听命于皇帝,没有决策权。

军机处

解密军机处

【问题探究】为什么说军机处的设立标志着君主专制达到顶峰?

军机大臣都由皇帝钦定,品级不高,他们跪受笔录,承旨办事,军政大权完全集中于皇帝手中。

三、明清君主专制加强对中国社会的影响

秦朝

建立

发展

强化

顶峰

汉—元

明朝

清朝

君主专制的发展过程

明清专制皇权的不断加强给中国社会造成了什么影响(积极、消极)?

合作探究

皇帝既是最高立法者,又是最高行政长官和最高司法者,不受任何约束和监督。这种绝对君主专制,使皇帝的决策具有个人独断性和随意性的特点,难免出现失误。

绝对君主专制,又使大小官吏只能唯上是从,助长了官场的因循守旧之风。同时,它又必然造成官僚机构膨胀,导致官僚主义、贪污腐化之风盛行。

明清君主专制加强对中国社会的影响?

落后,挨打!

人治

明清君主专制加强对中国社会的影响

1、直接影响

a.独断性和随意性,难免出现失误

b. 官僚机构膨胀,官僚主义、贪污腐化之风盛行

积极作用:

有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。

消极作用:

中国 西方

君主专制中央集权制度 君主立宪、民主共和

封建社会晚期 开始步入资本主义社会

阻碍资本主义萌芽发展 为资本主义工业化开辟道路

中国社会的发展开始大大落后于西方国家

结论:绝对君主专制违背了世界发展潮流,极大地妨碍了中国社会的进步和资本主义萌芽的成长,中国的发展开始大大落后于西方。

早期的政治制度:王位世袭制、分封制、宗法制

专制主义中央集权制度

过程

特点

影响

专制中央集权制度不断发展

皇权不断强化

中央严格控制地方

秦 汉至元 明清

本单元小结

积极方面

消极方面

专制主义中央集权的确立和发展

地方权力不断削弱

中央集权不断加强

废行省,设三司

行省制度

中央收政、财、军权

节度使

郡国并行;推恩令

郡县制

中央集权

相权不断削弱直至被废除;皇权不断加强

趋势(特点)

南书房;军机处

清

废宰相,设内阁

明

中书省

元

中书门下、参知政事、枢密使、三司使

宋

三省六部制

唐

内、外朝制(任用身边人)

汉

皇帝制度;三公九卿制

秦

君主专制

朝代

建 立

演变发展

强 化

顶 峰

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平