人教版高中语文必修四《定风波》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修四《定风波》课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

定风波

苏轼

写作背景

这首词作于苏轼被贬黄州后的第三个春天。此时的苏轼已经从被贬时的抑郁消极中走了出来,对人生路途中的沉浮有了深刻的哲理领悟,并准备在沙湖买田终老。这首词就是苏轼去沙湖看田归途遇雨后所作。记叙的只是出游时途中遇雨的一件小事,但从中可见作者洒脱、旷达的人生态度,也寄寓了他对自己所遭受的政治打击的愤懑和故作旷达之情。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且\徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马,谁怕?一蓑烟雨\任\平生。

料峭春风\吹酒醒,微冷,山头斜照\却\相迎。回首\向来\萧瑟处,归去,也无风雨\也\无晴。

课文诵读

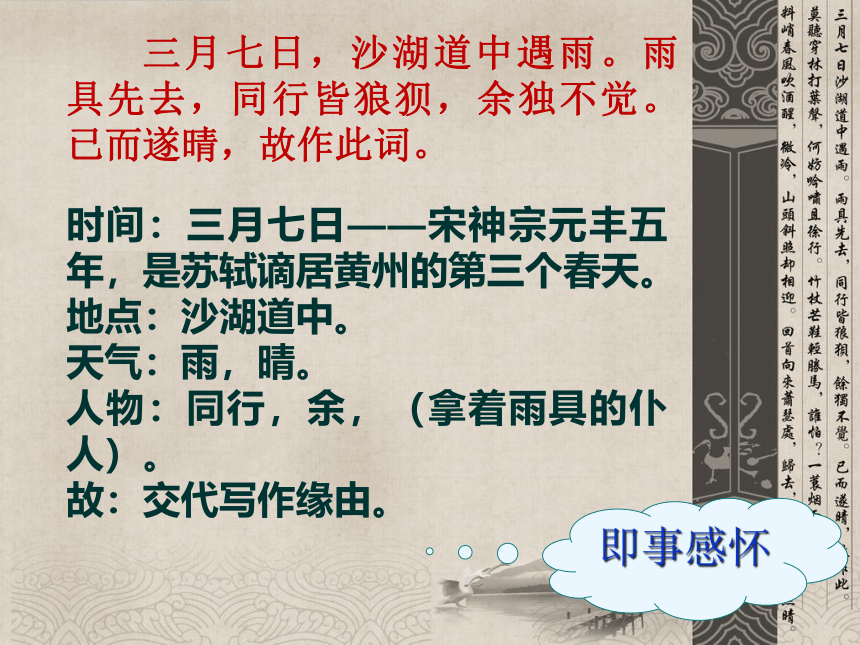

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

思考:小序交代了哪些信息?

时间:三月七日——宋神宗元丰五年,是苏轼谪居黄州的第三个春天。

地点:沙湖道中。

天气:雨,晴。

人物:同行,余,(拿着雨具的仆人)。

故:交代写作缘由。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

即事感怀

解词释句

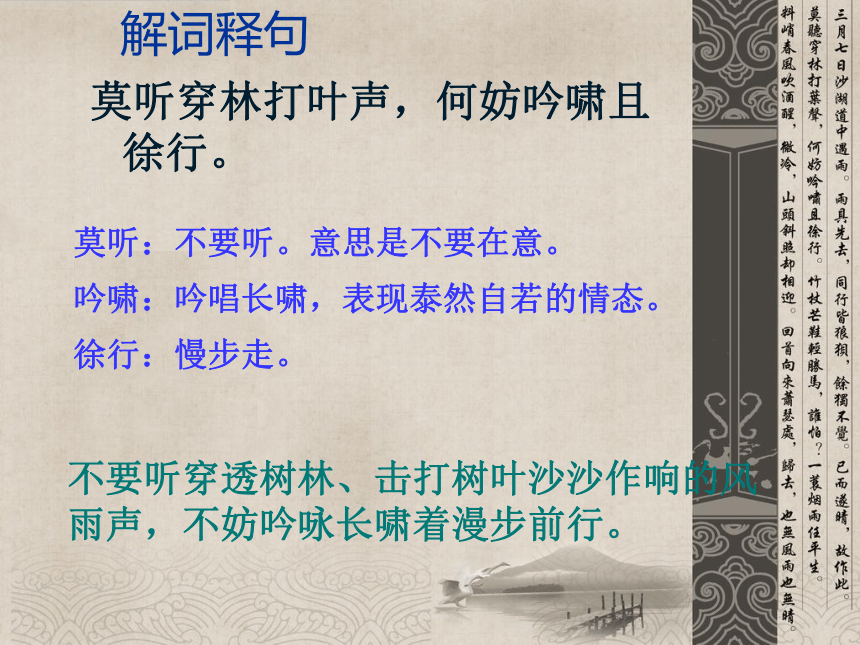

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

莫听:不要听。意思是不要在意。

吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态。

徐行:慢步走。

不要听穿透树林、击打树叶沙沙作响的风雨声,不妨吟咏长啸着漫步前行。

开头两句是全篇的中心,以下词情都是由此生发的。

首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶发出声响,是客观存在的,说“莫听”,就有风雨不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”是前一句的延伸。在雨中照常徐行,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”。“何妨”二字既透出一点俏皮,又增加了挑战色彩。

开头两句在全词中起了什么作用?

解词释句

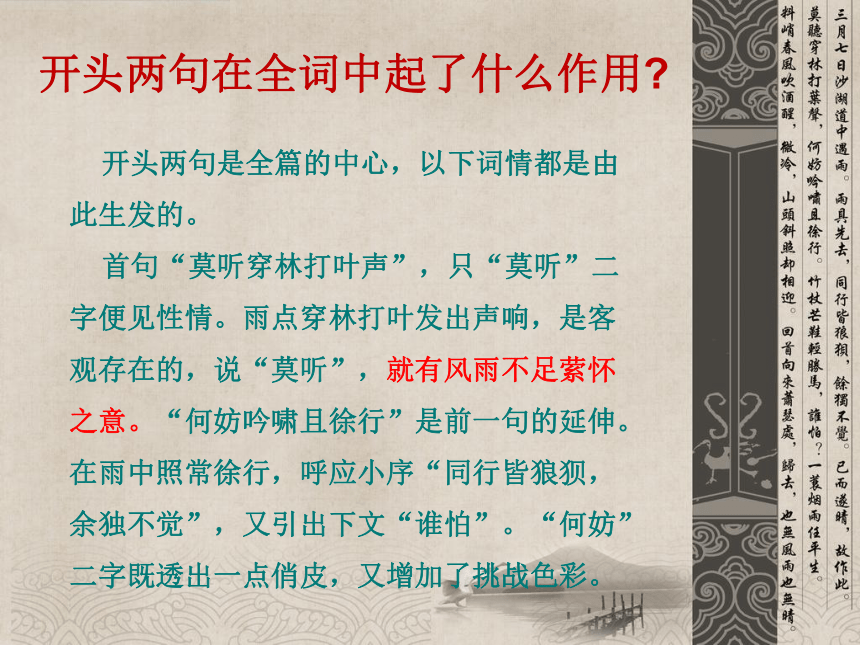

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

芒鞋:草鞋。

谁怕:怕什么。

一蓑:满蓑衣。

烟雨:喻指人世的风雨烟波。

任:任凭。

拄着竹杖,穿着草鞋,轻松的胜过骑马,怕什么?任凭一生中遭遇风雨烟波。

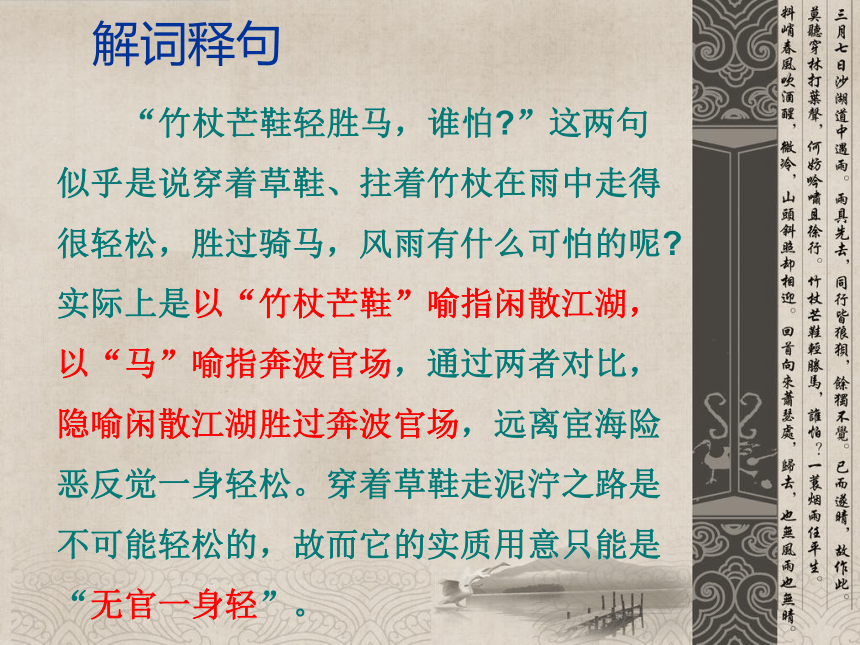

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?实际上是以“竹杖芒鞋”喻指闲散江湖,以“马”喻指奔波官场,通过两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一身轻松。穿着草鞋走泥泞之路是不可能轻松的,故而它的实质用意只能是“无官一身轻”。

解词释句

解词释句

“一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣,而“烟雨”则是江湖上烟波浩渺、斜风细雨的景象,故而这一句是表达了苏拭想退隐江湖、自在地度过一生的心愿。“任”字含放任自由之意。

“烟雨”是否仅指自然界的风雨?

“烟雨”

自然界的风雨

一

语

双

关

笑对人生风雨的达者,乐观旷达。

人生的风雨

(政治上的风云变幻、文坛上的脏水)

上片小结

途中遇风雨 —— 泰然处之

竹杖芒鞋轻胜马——闲散江湖胜官场

一蓑烟雨任平生——退隐江湖、自由自在地度一生

词的上片表达了不管风吹雨打,旷达豪放的

精神和胸襟。

解词释句

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

料峭:形容春天的微寒。

斜照:斜阳。

迎:迎照,带喜悦意。

微寒的春风吹得就醒,我感到一点寒冷,这时,山头的斜阳却照了过来。

料峭春风:带几分寒意的东风

人生的逆境

政治的风雨

山头斜照:夕阳普照

人生的希望

作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎” ,春风是“料峭”的,而作者却是“微冷”,怎么理解?这句话给我们怎样的人生启示?

解词释句

回首向来萧瑟处,

归去,也无风雨也无晴。

回首:回头。

向来:刚才。

萧瑟处:指词人刚才遇雨的地方。

回头看刚才充满风吹雨落的声音的地方,我要归去了,风雨天气和晴朗天气是一样的,没有差别。

解词释句

这句的深层含意是什么?用了什么修辞手法?

无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,都会过去。

这里用了双关的修辞手法。“风雨"和“晴”一语双关,表面上说的是天气变化,实际上是指人生的沉得变幻、喜乐哀愁。词人以小见大,由偶然遇到的一场风雨,想到了人生路途中的风风雨雨,透射出词人对生活的感悟,充满了哲理。

下片小结

微风吹拂、雨过天睛、斜阳晚照

——政治风雨令人更加清醒。

向来萧瑟,归去,无风无雨

——心存归隐无惧风雨。

词的下片写出了词人对风雨变幻的领悟,表达了词人面对人生风雨超然洒脱的心态。

这首诗刻画了怎样

的抒情主人公的形象?

刻画了一个穿着草鞋、拄

者着竹杖、迎着疾风骤雨、缓缓而行、时而吟唱、时而长啸的旷达潇洒、超脱乐观的智者形象。

苏轼的智慧人生

他洒脱,旷达,淡定,乐观

不惊恐,不逃避,不哀伤,泰然处之,潇洒从容

他

顽

强

一个挺立的人(人格光辉)

面对自然

风雨 :

面对人生

艰难:

主题归纳

本词通过记叙野外途中偶遇风雨这一生活小事,借自然界的风雨来隐喻人生的风雨,表达了词人旷达洒脱的人生态度,寄寓着词人超凡脱俗的人生理想。

艺术特色

一、若即若离,隐喻寄托

这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味,不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。

二、以小寓大,言外无穷

《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有通雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中展开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。

定风波

苏轼

写作背景

这首词作于苏轼被贬黄州后的第三个春天。此时的苏轼已经从被贬时的抑郁消极中走了出来,对人生路途中的沉浮有了深刻的哲理领悟,并准备在沙湖买田终老。这首词就是苏轼去沙湖看田归途遇雨后所作。记叙的只是出游时途中遇雨的一件小事,但从中可见作者洒脱、旷达的人生态度,也寄寓了他对自己所遭受的政治打击的愤懑和故作旷达之情。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且\徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马,谁怕?一蓑烟雨\任\平生。

料峭春风\吹酒醒,微冷,山头斜照\却\相迎。回首\向来\萧瑟处,归去,也无风雨\也\无晴。

课文诵读

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

思考:小序交代了哪些信息?

时间:三月七日——宋神宗元丰五年,是苏轼谪居黄州的第三个春天。

地点:沙湖道中。

天气:雨,晴。

人物:同行,余,(拿着雨具的仆人)。

故:交代写作缘由。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

即事感怀

解词释句

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

莫听:不要听。意思是不要在意。

吟啸:吟唱长啸,表现泰然自若的情态。

徐行:慢步走。

不要听穿透树林、击打树叶沙沙作响的风雨声,不妨吟咏长啸着漫步前行。

开头两句是全篇的中心,以下词情都是由此生发的。

首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶发出声响,是客观存在的,说“莫听”,就有风雨不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”是前一句的延伸。在雨中照常徐行,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”。“何妨”二字既透出一点俏皮,又增加了挑战色彩。

开头两句在全词中起了什么作用?

解词释句

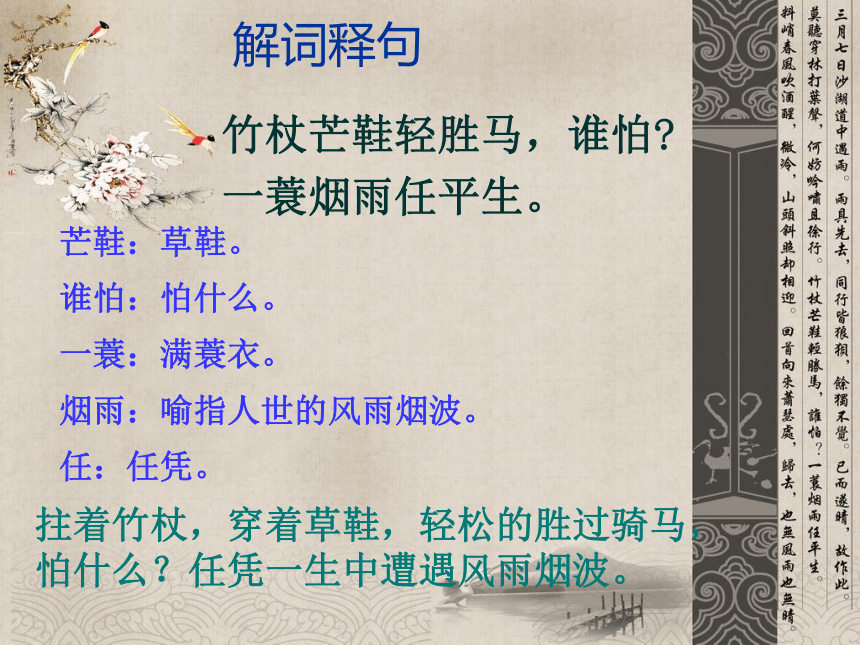

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

芒鞋:草鞋。

谁怕:怕什么。

一蓑:满蓑衣。

烟雨:喻指人世的风雨烟波。

任:任凭。

拄着竹杖,穿着草鞋,轻松的胜过骑马,怕什么?任凭一生中遭遇风雨烟波。

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?实际上是以“竹杖芒鞋”喻指闲散江湖,以“马”喻指奔波官场,通过两者对比,隐喻闲散江湖胜过奔波官场,远离宦海险恶反觉一身轻松。穿着草鞋走泥泞之路是不可能轻松的,故而它的实质用意只能是“无官一身轻”。

解词释句

解词释句

“一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣,而“烟雨”则是江湖上烟波浩渺、斜风细雨的景象,故而这一句是表达了苏拭想退隐江湖、自在地度过一生的心愿。“任”字含放任自由之意。

“烟雨”是否仅指自然界的风雨?

“烟雨”

自然界的风雨

一

语

双

关

笑对人生风雨的达者,乐观旷达。

人生的风雨

(政治上的风云变幻、文坛上的脏水)

上片小结

途中遇风雨 —— 泰然处之

竹杖芒鞋轻胜马——闲散江湖胜官场

一蓑烟雨任平生——退隐江湖、自由自在地度一生

词的上片表达了不管风吹雨打,旷达豪放的

精神和胸襟。

解词释句

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

料峭:形容春天的微寒。

斜照:斜阳。

迎:迎照,带喜悦意。

微寒的春风吹得就醒,我感到一点寒冷,这时,山头的斜阳却照了过来。

料峭春风:带几分寒意的东风

人生的逆境

政治的风雨

山头斜照:夕阳普照

人生的希望

作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎” ,春风是“料峭”的,而作者却是“微冷”,怎么理解?这句话给我们怎样的人生启示?

解词释句

回首向来萧瑟处,

归去,也无风雨也无晴。

回首:回头。

向来:刚才。

萧瑟处:指词人刚才遇雨的地方。

回头看刚才充满风吹雨落的声音的地方,我要归去了,风雨天气和晴朗天气是一样的,没有差别。

解词释句

这句的深层含意是什么?用了什么修辞手法?

无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,都会过去。

这里用了双关的修辞手法。“风雨"和“晴”一语双关,表面上说的是天气变化,实际上是指人生的沉得变幻、喜乐哀愁。词人以小见大,由偶然遇到的一场风雨,想到了人生路途中的风风雨雨,透射出词人对生活的感悟,充满了哲理。

下片小结

微风吹拂、雨过天睛、斜阳晚照

——政治风雨令人更加清醒。

向来萧瑟,归去,无风无雨

——心存归隐无惧风雨。

词的下片写出了词人对风雨变幻的领悟,表达了词人面对人生风雨超然洒脱的心态。

这首诗刻画了怎样

的抒情主人公的形象?

刻画了一个穿着草鞋、拄

者着竹杖、迎着疾风骤雨、缓缓而行、时而吟唱、时而长啸的旷达潇洒、超脱乐观的智者形象。

苏轼的智慧人生

他洒脱,旷达,淡定,乐观

不惊恐,不逃避,不哀伤,泰然处之,潇洒从容

他

顽

强

一个挺立的人(人格光辉)

面对自然

风雨 :

面对人生

艰难:

主题归纳

本词通过记叙野外途中偶遇风雨这一生活小事,借自然界的风雨来隐喻人生的风雨,表达了词人旷达洒脱的人生态度,寄寓着词人超凡脱俗的人生理想。

艺术特色

一、若即若离,隐喻寄托

这首词的言与意之间,不是局部的一对一的直接比喻关系,而是整体性的隐喻寄托。这种整体性隐喻寄托具有若即若离的特点,而不可一一捉对坐实。例如在“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”中,隐喻寄托着苏轼遭贬后泰然自若的情绪;在“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜阳却相迎”中,隐喻寄托着作者历经坎坷后对世事更加清醒的社会人生感受;但不能说,这些都是比喻。可以说,隐喻寄托具有更多的象征意味,不过这种象征意味是若即若离、隐约而含蓄的,而词的意境美也就更多地体现在这种若即若离的朦胧之中。

二、以小寓大,言外无穷

《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴”的景象,寄托隐逸江湖后就无挂累于风雨阴晴的超然心境,这都是即景生情、以小见大。而且这个“大”是难以穷尽的:不仅有通雨、吟啸、竹杖、芒鞋、寒风、酒醒、斜阳、晚照这一系列历历在目的自然真景,还有苏轼仕途坎坷、遭贬黄州、一蓑烟雨、超然物外等一系列在想象中展开的社会人生景象,不仅表现出苏轼在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解、在醒悟中心仪归隐等一系列复杂而深微的情致,而且渗滤出放开眼量、洞达事理、自我调节、旷达通脱等一系列人生哲理。写眼前景有限,想心中事无限,这就是隐喻寄托所追求的艺术效果,也最终体现了这首《定风波》的成功之处。