人教版高中语文必修二 第2课 故都的秋 课件(41张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二 第2课 故都的秋 课件(41张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 264.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-24 12:21:20 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

故都的秋

郁达夫

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江省富阳人,现代著名小说家,散文家。

1922年郁达夫日本留学归来,与郭沫若、成仿吾等组织了“创造社”,曾在北京大学、武汉大学、中山大学任教。1930年参加左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊,1952年中央人民政府授予他“革命烈士”。

作者简介

代 表 作 品

短篇小说:

《沉沦》、《春风沉醉的晚上》

《薄奠》、《迟桂花》

中篇小说:

《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散 文:

《故都的秋》、《北平的四季》

著名的文学家、作家,翻译家胡愈之先生曾作

这样的评价:

在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字,

在中国人民法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻

着郁达夫烈士的名字。

1931年9月18日后,由于白色恐怖的威胁,郁

达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的

散文。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经

青岛去北平, 再次饱尝了故都的秋“味”,并写下

了优美散文《故都的秋》。

写作背景

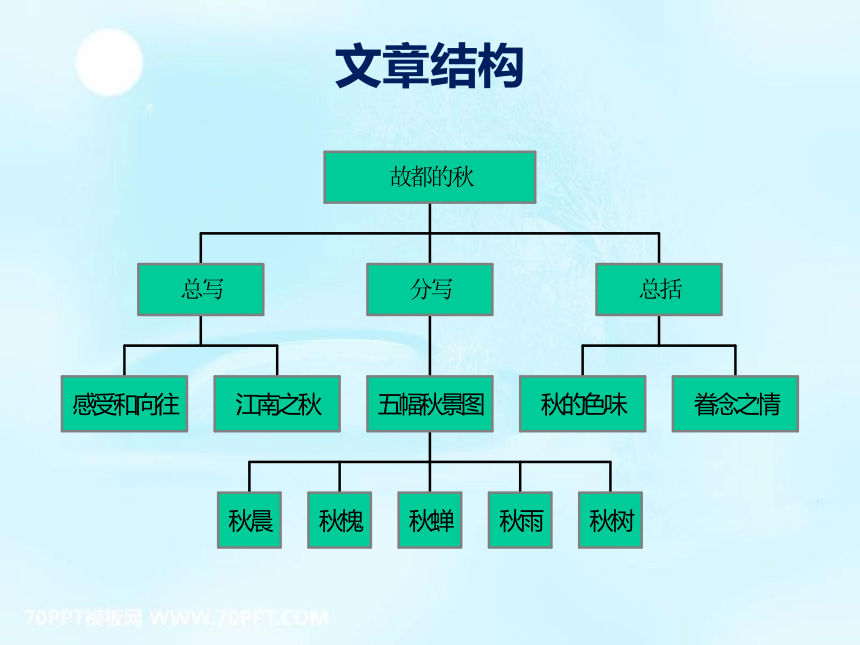

文章结构

理解课题

“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,蕴含文化底蕴。

“秋”字确定了描写的内容。

两者结合,暗含自然景观与人文景观相融合的境界。题目明确而又深沉。

“北平的秋”

而叫

“故

?

“北平的秋”

而叫

“故

1.“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢??

明确:北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,“故”突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。

null

课文分析

譬如:漂泊在外者称自己魂牵梦萦的家乡为“故乡”,对与自己友情深厚的朋友称“故人”。从“秋”字可以看出文章描写的是秋景。因此从标题看,这是--篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

2.听读课文,揣摩散文的总体结构,找出直接表达作者对故都的秋情感的句子。

3.说说哪句话最能概括故都的秋之特点呢?

明确:可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

关键词:清、静、悲凉

文眼

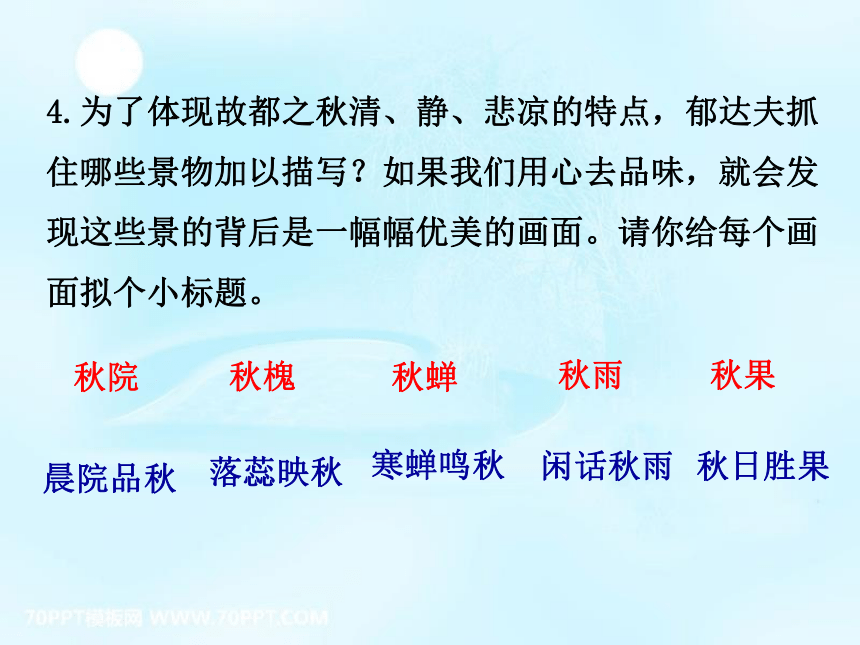

4.为了体现故都之秋清、静、悲凉的特点,郁达夫抓住哪些景物加以描写?如果我们用心去品味,就会发现这些景的背后是一幅幅优美的画面。请你给每个画面拟个小标题。

晨院品秋

落蕊映秋

寒蝉鸣秋

闲话秋雨

秋日胜果

秋院

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

5.从文章中找出直接表达作者对故都的秋情感的句子,

看看郁达夫对“清、静、悲凉”的北平之秋天怀着怎

样的情感?

明确:第一段“我的不远千里,要从杭州赶上青

岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一

尝这“秋”,这故都的秋味。(他为赏秋不辞辛劳,

可见爱秋之切!)

最后一段:“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”(他为这秋色宁愿付出生命的三分之二。可见爱秋之深啊!)

情感:向往、迷恋、眷恋

南国之秋的特点

草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡。

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不 饱,尝不透,赏玩不到十足。

第二段

6.文章标题是《故都的秋》,大家找一找哪些段落不是写故都的秋?写的是什么?有何作用?

南

国

秋

景

廿四桥的明月

钱塘江的秋潮

普陀山的凉雾

荔枝湾的残荷

特点:色彩不浓,回味不永。

第十二段

黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

本体——南国的秋与北国的秋

黄酒 与 白干

稀饭 与 馍馍

鲈鱼 与 大蟹

黄犬 与 骆驼

喻体

博喻

黄酒味道浅淡,白干味道浓烈;稀饭稀薄,馍馍厚实;鲈鱼味浅,大蟹味久,黄犬机灵轻佻,骆驼沉稳厚重。比较点是“秋味”,突出了北国之秋比南国之秋秋味更浓、回味更永。更符合作者的心境。

江南的秋:

慢、润、淡

看不饱,尝不透,赏玩不到十足

北国的秋:

清、静、悲凉

秋味浓烈、回味隽永

对比衬托

突出对故都之秋的热爱、赞美和向往、眷恋之情

色彩不浓、回味不永

赏析名句

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿

意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零

头”,这句话的含义是什么?在全文中有什么作用?

含义:我心甘情愿地欲以生命为代价,换得故

都的秋的长在!

作用:①结构上:首尾呼应,使文章结构严谨;

②内容上:直接抒发作者对故都之秋的无比眷念挚

爱之情。

总起

(1)故都之秋清、静、悲凉,令人向往

(2)江南之秋慢、润、淡,赏玩不足

分写

总写

(3-11)描绘故都秋景(五幅图画)

(12)赞颂北国之秋(议论抒情)

(13)南国之秋色味不如北国之浓

(14)直抒胸臆,赞故都的秋

向往 眷念

思路小结

故都

的秋

再读3-11段,品一品每幅秋景图是如何体现清、静、悲凉的特点的?

重点赏析

破屋、破壁腰

很高很高的碧绿的天色

以蓝色或白色者为佳

疏疏落落的尖细且长的草

驯鸽的飞声

晨院品秋图

萧条衰败的景象,这个景象体现了悲凉。

“很高很高”给人一种空间畅阔之感,“碧绿的” ,从色调上看,给人一种明净高旷,天无纤尘之感,体现了“清”。

蓝色和白色属于冷色 ,给人的感觉是悲凉疏朗的。

稀疏零落,感觉到生命的衰竭与凄凉。

借驯鸽的飞声来体现秋晨之静(反衬)。

“静对”“细数”“一丝一丝”透出作者是清闲,也写出了作者内心之静。漏下来的日光,没有浓厚的暖意,从这我们可以看出作者清静闲暇中透出一点落寞。

静坐泡茶的举动体现出一分清闲,“浓茶”有醇厚的苦味,在悲凉的气氛中品一碗浓茶,有一点像在品味他自己有一点悲凉的人生。

泡、坐

细数、漏、静对

落蕊映秋图

槐蕊飘落:

寂静

(主观色彩)

淡淡的悲凉意味

听觉:

嗅觉:

触觉:

感觉:

无声

无味

极细微,极柔软

细腻、清闲、落寞

寒蝉鸣秋图

秋声

反衬无声

衰弱

残声

啼唱

嘶叫

null

唉,天可真

凉了——

可不是吗?

一层秋雨一层凉啦!

雨后话秋图

一声唉叹,一个拖腔,回荡在高阔寂寥的秋空,如同回荡在无边的大森林,回荡越久,空寂越深!

灰沉沉的天底下, 忽来一阵凉风 ,息列索落

都市闲人:

穿着青布单衣和夹袄

咬着烟管

缓慢悠闲的声调

“清闲”

陶醉在这种腔调所唤起的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然风物,用这寂寞和感伤的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

萧瑟的秋意

胜日秋果图

淡绿微黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

分析:秋的全盛时期不在果实成熟红透,却在将熟未熟的青涩日子。色调与全文一致

西北风起来

尘沙灰土的世界

分析:体现“悲凉”

散文的主要特点是“形散而神聚”。本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧郁和孤独感。

结合点是“清、静、悲凉”。

本文是写景文,为什么在12段插入对写秋诗文的议

论?(这一段有何作用?)并找出本段的中心句。

明确:这段属于议论,写中外文人学士对秋的

深沉,悠远严厉,萧索的感触,指出“中国的秋的

深味”“非要在北方,才感受得到底”。

写景之外再添议论的作用:

第一,于自然气息之外再添一重文化气息,与

“故都”题旨暗合;

第二,从行文章法上看,显出作者深厚的文化底蕴和开阔的思路;

第三,突出北国之秋。使整个文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题。

探究

1.郁达夫为什么独衷情于“清、静、悲凉”的秋呢?

提示:结合作者所处的社会背景,个人经历,思想意识进行分析。

主观上:

(1)旧中国政治黑暗,作者思想苦闷,逃避现实。

(2)郁达夫个人经历使他气质上有多愁善感的一面。

(3 )作家的文艺观和审美追求 。

王国维说 :“一切景语皆情语。”作家笔下的景和物都依附着一定的情感,而这情感又是作家本人的情感历程的再现。文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。因为作者所处的时代,在作者内心投下了深远的忧虑和孤独冷落的阴影,作者笔下的秋味、秋色和秋的意境,自然就笼上一层浓郁深远的忧虑和冷落之情。

颂秋

但是,全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说,

是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌

文章将自然的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”——个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞”。

2.你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。

——刘勰在《文心雕龙?物色》

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋是一幅画,美丽而落寞;

故都的秋是一支歌,忧伤而苍凉;

故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇.

客观方面:这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。

主观方面:有三个因素:第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视;

3.故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。郁达夫提倡“静”的文学,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情。”

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

课堂总结

清静悲凉

1.小院秋晨

2.秋槐落蕊

3.秋蝉残鸣

4.秋雨话凉

5.秋日异果

眷恋热爱之情

(形)

(神)

(神)

板书设计

故都的秋

郁达夫

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江省富阳人,现代著名小说家,散文家。

1922年郁达夫日本留学归来,与郭沫若、成仿吾等组织了“创造社”,曾在北京大学、武汉大学、中山大学任教。1930年参加左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊,1952年中央人民政府授予他“革命烈士”。

作者简介

代 表 作 品

短篇小说:

《沉沦》、《春风沉醉的晚上》

《薄奠》、《迟桂花》

中篇小说:

《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散 文:

《故都的秋》、《北平的四季》

著名的文学家、作家,翻译家胡愈之先生曾作

这样的评价:

在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字,

在中国人民法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻

着郁达夫烈士的名字。

1931年9月18日后,由于白色恐怖的威胁,郁

达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的

散文。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经

青岛去北平, 再次饱尝了故都的秋“味”,并写下

了优美散文《故都的秋》。

写作背景

文章结构

理解课题

“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,蕴含文化底蕴。

“秋”字确定了描写的内容。

两者结合,暗含自然景观与人文景观相融合的境界。题目明确而又深沉。

“北平的秋”

而叫

“故

?

“北平的秋”

而叫

“故

1.“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢??

明确:北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,“故”突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。

null

课文分析

譬如:漂泊在外者称自己魂牵梦萦的家乡为“故乡”,对与自己友情深厚的朋友称“故人”。从“秋”字可以看出文章描写的是秋景。因此从标题看,这是--篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

2.听读课文,揣摩散文的总体结构,找出直接表达作者对故都的秋情感的句子。

3.说说哪句话最能概括故都的秋之特点呢?

明确:可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

关键词:清、静、悲凉

文眼

4.为了体现故都之秋清、静、悲凉的特点,郁达夫抓住哪些景物加以描写?如果我们用心去品味,就会发现这些景的背后是一幅幅优美的画面。请你给每个画面拟个小标题。

晨院品秋

落蕊映秋

寒蝉鸣秋

闲话秋雨

秋日胜果

秋院

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

5.从文章中找出直接表达作者对故都的秋情感的句子,

看看郁达夫对“清、静、悲凉”的北平之秋天怀着怎

样的情感?

明确:第一段“我的不远千里,要从杭州赶上青

岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一

尝这“秋”,这故都的秋味。(他为赏秋不辞辛劳,

可见爱秋之切!)

最后一段:“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”(他为这秋色宁愿付出生命的三分之二。可见爱秋之深啊!)

情感:向往、迷恋、眷恋

南国之秋的特点

草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡。

秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不 饱,尝不透,赏玩不到十足。

第二段

6.文章标题是《故都的秋》,大家找一找哪些段落不是写故都的秋?写的是什么?有何作用?

南

国

秋

景

廿四桥的明月

钱塘江的秋潮

普陀山的凉雾

荔枝湾的残荷

特点:色彩不浓,回味不永。

第十二段

黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

本体——南国的秋与北国的秋

黄酒 与 白干

稀饭 与 馍馍

鲈鱼 与 大蟹

黄犬 与 骆驼

喻体

博喻

黄酒味道浅淡,白干味道浓烈;稀饭稀薄,馍馍厚实;鲈鱼味浅,大蟹味久,黄犬机灵轻佻,骆驼沉稳厚重。比较点是“秋味”,突出了北国之秋比南国之秋秋味更浓、回味更永。更符合作者的心境。

江南的秋:

慢、润、淡

看不饱,尝不透,赏玩不到十足

北国的秋:

清、静、悲凉

秋味浓烈、回味隽永

对比衬托

突出对故都之秋的热爱、赞美和向往、眷恋之情

色彩不浓、回味不永

赏析名句

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿

意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零

头”,这句话的含义是什么?在全文中有什么作用?

含义:我心甘情愿地欲以生命为代价,换得故

都的秋的长在!

作用:①结构上:首尾呼应,使文章结构严谨;

②内容上:直接抒发作者对故都之秋的无比眷念挚

爱之情。

总起

(1)故都之秋清、静、悲凉,令人向往

(2)江南之秋慢、润、淡,赏玩不足

分写

总写

(3-11)描绘故都秋景(五幅图画)

(12)赞颂北国之秋(议论抒情)

(13)南国之秋色味不如北国之浓

(14)直抒胸臆,赞故都的秋

向往 眷念

思路小结

故都

的秋

再读3-11段,品一品每幅秋景图是如何体现清、静、悲凉的特点的?

重点赏析

破屋、破壁腰

很高很高的碧绿的天色

以蓝色或白色者为佳

疏疏落落的尖细且长的草

驯鸽的飞声

晨院品秋图

萧条衰败的景象,这个景象体现了悲凉。

“很高很高”给人一种空间畅阔之感,“碧绿的” ,从色调上看,给人一种明净高旷,天无纤尘之感,体现了“清”。

蓝色和白色属于冷色 ,给人的感觉是悲凉疏朗的。

稀疏零落,感觉到生命的衰竭与凄凉。

借驯鸽的飞声来体现秋晨之静(反衬)。

“静对”“细数”“一丝一丝”透出作者是清闲,也写出了作者内心之静。漏下来的日光,没有浓厚的暖意,从这我们可以看出作者清静闲暇中透出一点落寞。

静坐泡茶的举动体现出一分清闲,“浓茶”有醇厚的苦味,在悲凉的气氛中品一碗浓茶,有一点像在品味他自己有一点悲凉的人生。

泡、坐

细数、漏、静对

落蕊映秋图

槐蕊飘落:

寂静

(主观色彩)

淡淡的悲凉意味

听觉:

嗅觉:

触觉:

感觉:

无声

无味

极细微,极柔软

细腻、清闲、落寞

寒蝉鸣秋图

秋声

反衬无声

衰弱

残声

啼唱

嘶叫

null

唉,天可真

凉了——

可不是吗?

一层秋雨一层凉啦!

雨后话秋图

一声唉叹,一个拖腔,回荡在高阔寂寥的秋空,如同回荡在无边的大森林,回荡越久,空寂越深!

灰沉沉的天底下, 忽来一阵凉风 ,息列索落

都市闲人:

穿着青布单衣和夹袄

咬着烟管

缓慢悠闲的声调

“清闲”

陶醉在这种腔调所唤起的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然风物,用这寂寞和感伤的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

萧瑟的秋意

胜日秋果图

淡绿微黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

分析:秋的全盛时期不在果实成熟红透,却在将熟未熟的青涩日子。色调与全文一致

西北风起来

尘沙灰土的世界

分析:体现“悲凉”

散文的主要特点是“形散而神聚”。本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧郁和孤独感。

结合点是“清、静、悲凉”。

本文是写景文,为什么在12段插入对写秋诗文的议

论?(这一段有何作用?)并找出本段的中心句。

明确:这段属于议论,写中外文人学士对秋的

深沉,悠远严厉,萧索的感触,指出“中国的秋的

深味”“非要在北方,才感受得到底”。

写景之外再添议论的作用:

第一,于自然气息之外再添一重文化气息,与

“故都”题旨暗合;

第二,从行文章法上看,显出作者深厚的文化底蕴和开阔的思路;

第三,突出北国之秋。使整个文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题。

探究

1.郁达夫为什么独衷情于“清、静、悲凉”的秋呢?

提示:结合作者所处的社会背景,个人经历,思想意识进行分析。

主观上:

(1)旧中国政治黑暗,作者思想苦闷,逃避现实。

(2)郁达夫个人经历使他气质上有多愁善感的一面。

(3 )作家的文艺观和审美追求 。

王国维说 :“一切景语皆情语。”作家笔下的景和物都依附着一定的情感,而这情感又是作家本人的情感历程的再现。文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。因为作者所处的时代,在作者内心投下了深远的忧虑和孤独冷落的阴影,作者笔下的秋味、秋色和秋的意境,自然就笼上一层浓郁深远的忧虑和冷落之情。

颂秋

但是,全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说,

是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌

文章将自然的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”——个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞”。

2.你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。

——刘勰在《文心雕龙?物色》

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋是一幅画,美丽而落寞;

故都的秋是一支歌,忧伤而苍凉;

故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇.

客观方面:这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。

主观方面:有三个因素:第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视;

3.故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。郁达夫提倡“静”的文学,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情。”

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

课堂总结

清静悲凉

1.小院秋晨

2.秋槐落蕊

3.秋蝉残鸣

4.秋雨话凉

5.秋日异果

眷恋热爱之情

(形)

(神)

(神)

板书设计