14 应有格物致知精神课件(22张ppt)

文档属性

| 名称 | 14 应有格物致知精神课件(22张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-26 11:27:34 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

应有格物致知精神

丁肇中

1990年5月,《瞭望》周刊等单位组织“情系中华”征文活动,历时一年四个月,收到来稿近千篇。征文评委会评出两篇特别荣誉奖,著名物理学家丁肇中的《怀念》是其中一篇。1991年10月18日,征文活动颁奖大会在北京人民大会堂召开,丁肇中在会上发表了这篇演讲。

目 标

1

了解“格物致知”的内在含义以及普遍的现实意义。

2

3

学习运用举例论证、道理论证论证论点的的方法。

培养“格物致知”的精神,从实践

中探求真知。

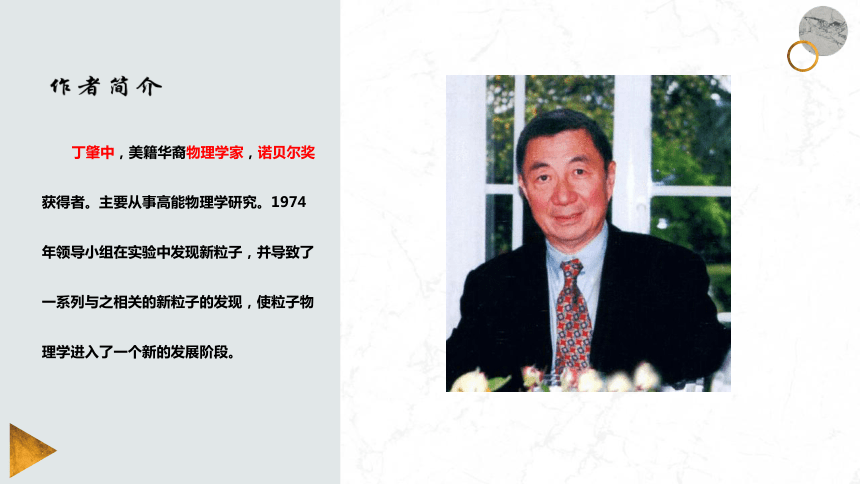

丁肇中,美籍华裔物理学家,诺贝尔奖获得者。主要从事高能物理学研究。1974年领导小组在实验中发现新粒子,并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。

字 词 积 累

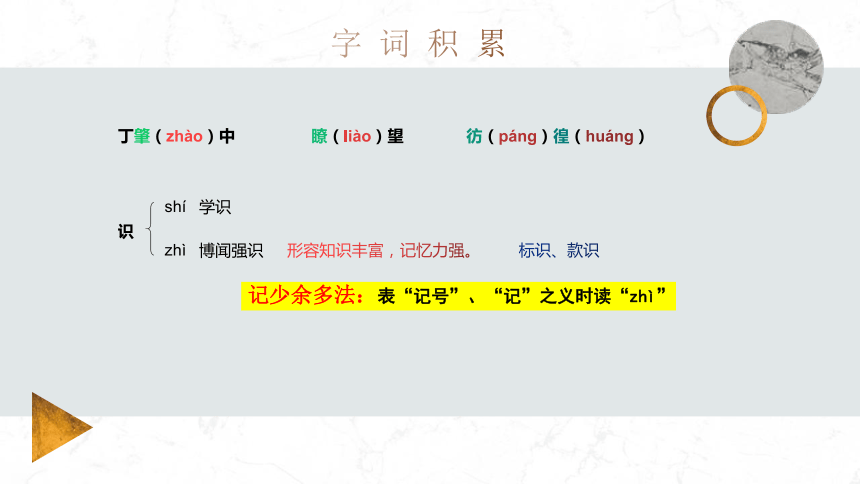

丁肇(zhào)中 瞭(liào)望 彷(páng)徨(huáng)

识

shí

zhì

学识

博闻强识

形容知识丰富,记忆力强。

记少余多法:表“记号”、“记”之义时读“zhì”

标识、款识

清谈:本指魏晋间一些士大夫不务实际,空谈哲理,后世泛指一般不切实际的谈论。

袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。

不知所措:不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

彷徨:犹疑不决,不知往哪个方向去。

彷徨、徘徊辨析

两词都有“犹疑不决”的意思。“彷徨”一般指不知怎么做,如:面对雪灾,我们必须积极抗灾减灾,彷徨只能带给我们更多的灾难。“徘徊”一般指在几个(目标)之间难以抉择,还比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。如:我徘徊在就业与升学的路口,不知如何选择。

听读课文

要求:

扫清字词障碍,并体会作者的语言风格。

初读感知

1.本文的中心论点是?论题是?作者是怎样引出这一论题的?

2.“格物致知”出自?意思是?目的是?举了怎样的例子?

3.知识是怎样得到的?获得知识的过程有哪些要求?

4.中国的传统教育有哪些弊端?作者是如何验证这些弊端的?

5.“格物致知”精神在今天的重要性?其真正意义是?提出了怎样的希望?

6.根据对以上问题的分析,你能否把握文章的结构,并进行层次划分?

本文第①段的作用是什么?

【答案】交代演讲的原因,提出论题。

2.结合第三段内容,谈谈古今格物致知的不同含义。

【答案】在中国古代,由于适应统治阶级的需要,格物致知

的真正意义并不是为了“寻求新知识”,它的最终目的是为了

“平天下”。

3.举王阳明“格”竹失败的例子有何作用?

【答案】举王阳明“格”竹苦思头痛而失败的例子,具体有力

地论证了“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”的

观点,语言幽默,通俗易懂。

4.第八段运用了哪些论证方法?有何作用?

【答案】举例论证、对比论证。举研究竹子的例子论证“实验的过程”是“积极的、有计划的探测的过程”,同时与王阳明“格”竹的事例形成对比,突出论证了新的知识只能通过实验得到的道理。

对比论证的作用是为了强调突出,答题模式一般为“通过……与……的对比,突出论证了……的道理,使论证更有说服力”。

5.“大都”“往往”“常常”在文中有何作用?

【答案】“大都”指明了范围,“往往”和“常常”则指出了频率上的多。

这些词语突出了传统的中国教育对学生的不良影响的普遍性,语言准确严密。

6.作者举自己在美国求学这一事例来进行论证,有什么作用?

【答案】作者现身说法,以自己在美国求学的例子证明中国传统教育

重理论轻实践、重思维轻动手的弊端,再次说明实践在科学研究中的

重要性,使说理更加真实可信、无可辩驳。

7. 《大学》里“格物致知”的含义是什么?作者所说的“格物致知”的真正意义是什么?

【答案】《大学》里“格物致知”的含义是:从探察物体而得到知识,

也就是通过做实验得到知识。作者所说的“格物致知”的真正意义有

两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,

探索应该有想象力、有计划,不能只是消极的袖手旁观。

精读品析

1.本文的中心论点是什么?文中主要列举了哪些事例?这些事例与本文的中心论点有什么关系?

本文的中心论点是:应有格物致知精神,主要列举的事例为:一是第④段举了大理论家王阳明“格物”以失败而告终的事例。二是第?段中举了“我”初到美国学物理,不知所措的生活经历的事例。王阳明的事例很好地证明了在我国古代“格物致知”的真正意义被淹没了的观点。“我”的亲身经历证明了“中国学生大都偏向于理论而轻视实验”,在“面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措”的观点。两个事例都作为事实论据来证明论点。

2.结合课文内容,说说作者的写作思路。

文章一开始紧扣文题,先引用《大学》中的句子,扼要说明“格物致知”的意思;然后从大处落笔向中心靠拢,先说明传统中国教育并不重视真正的“格物”和“致知”,淹没了其真正意义;接着以实验过程的两个特点,中国学生存在的问题和作者自己的亲身经历,分析了实验精神在科学上的重要性;最后指出真正的格物致知精神的两个意义,总结全文。

艺术特色

1.灵活多样的论证方法。

①道理论证。文中引用《大学》里的话证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

②举例论证。文中举王阳明格竹的事例论证古代格物的途径、方法掩盖了格物致知的真正内涵,又以自己的切身事例,论证了格物致知的内涵。

③对比论证。把古代的格物致知和当今世界要求的格物致知放在一起加以比较,从而突出强调了本文的论点。

2.通俗易懂、事例生动。

本文虽然属于学术性演讲,但通俗易懂,听众易于接受。首先,作者在演讲过程中注意结合自己的切身体验,如作者讲到了自己初到美国大学念物理时的彷徨恐慌,这样就拉近了与听众的距离,并使他们真切地感受到格物致知精神的重要性。其次,作者运用通俗易懂的语言、生动的事例来表述自己的观点。如在谈儒家对实验的态度时,作者举出了王阳明对着竹子硬想七天来“格物”的例子,生动地说明了中国传统教育的弊端。

主旨归纳

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和作者自己的例子为论据,论证了格物致知的真正含义,号召中国学生追求真正的格物致知精神,这样才能有所建树。

判断一个人是否具备“格物致知”精神的关键是什么?

是否有对事物客观的、有想象力的,有计划、积极的、主

动的探索,也就是我们平日所说的“努力探索”的精神、“勇

于实践”“大胆创新”的精神。

拓展延伸

再

见

!

!

应有格物致知精神

丁肇中

1990年5月,《瞭望》周刊等单位组织“情系中华”征文活动,历时一年四个月,收到来稿近千篇。征文评委会评出两篇特别荣誉奖,著名物理学家丁肇中的《怀念》是其中一篇。1991年10月18日,征文活动颁奖大会在北京人民大会堂召开,丁肇中在会上发表了这篇演讲。

目 标

1

了解“格物致知”的内在含义以及普遍的现实意义。

2

3

学习运用举例论证、道理论证论证论点的的方法。

培养“格物致知”的精神,从实践

中探求真知。

丁肇中,美籍华裔物理学家,诺贝尔奖获得者。主要从事高能物理学研究。1974年领导小组在实验中发现新粒子,并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。

字 词 积 累

丁肇(zhào)中 瞭(liào)望 彷(páng)徨(huáng)

识

shí

zhì

学识

博闻强识

形容知识丰富,记忆力强。

记少余多法:表“记号”、“记”之义时读“zhì”

标识、款识

清谈:本指魏晋间一些士大夫不务实际,空谈哲理,后世泛指一般不切实际的谈论。

袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。

不知所措:不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

彷徨:犹疑不决,不知往哪个方向去。

彷徨、徘徊辨析

两词都有“犹疑不决”的意思。“彷徨”一般指不知怎么做,如:面对雪灾,我们必须积极抗灾减灾,彷徨只能带给我们更多的灾难。“徘徊”一般指在几个(目标)之间难以抉择,还比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。如:我徘徊在就业与升学的路口,不知如何选择。

听读课文

要求:

扫清字词障碍,并体会作者的语言风格。

初读感知

1.本文的中心论点是?论题是?作者是怎样引出这一论题的?

2.“格物致知”出自?意思是?目的是?举了怎样的例子?

3.知识是怎样得到的?获得知识的过程有哪些要求?

4.中国的传统教育有哪些弊端?作者是如何验证这些弊端的?

5.“格物致知”精神在今天的重要性?其真正意义是?提出了怎样的希望?

6.根据对以上问题的分析,你能否把握文章的结构,并进行层次划分?

本文第①段的作用是什么?

【答案】交代演讲的原因,提出论题。

2.结合第三段内容,谈谈古今格物致知的不同含义。

【答案】在中国古代,由于适应统治阶级的需要,格物致知

的真正意义并不是为了“寻求新知识”,它的最终目的是为了

“平天下”。

3.举王阳明“格”竹失败的例子有何作用?

【答案】举王阳明“格”竹苦思头痛而失败的例子,具体有力

地论证了“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”的

观点,语言幽默,通俗易懂。

4.第八段运用了哪些论证方法?有何作用?

【答案】举例论证、对比论证。举研究竹子的例子论证“实验的过程”是“积极的、有计划的探测的过程”,同时与王阳明“格”竹的事例形成对比,突出论证了新的知识只能通过实验得到的道理。

对比论证的作用是为了强调突出,答题模式一般为“通过……与……的对比,突出论证了……的道理,使论证更有说服力”。

5.“大都”“往往”“常常”在文中有何作用?

【答案】“大都”指明了范围,“往往”和“常常”则指出了频率上的多。

这些词语突出了传统的中国教育对学生的不良影响的普遍性,语言准确严密。

6.作者举自己在美国求学这一事例来进行论证,有什么作用?

【答案】作者现身说法,以自己在美国求学的例子证明中国传统教育

重理论轻实践、重思维轻动手的弊端,再次说明实践在科学研究中的

重要性,使说理更加真实可信、无可辩驳。

7. 《大学》里“格物致知”的含义是什么?作者所说的“格物致知”的真正意义是什么?

【答案】《大学》里“格物致知”的含义是:从探察物体而得到知识,

也就是通过做实验得到知识。作者所说的“格物致知”的真正意义有

两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,

探索应该有想象力、有计划,不能只是消极的袖手旁观。

精读品析

1.本文的中心论点是什么?文中主要列举了哪些事例?这些事例与本文的中心论点有什么关系?

本文的中心论点是:应有格物致知精神,主要列举的事例为:一是第④段举了大理论家王阳明“格物”以失败而告终的事例。二是第?段中举了“我”初到美国学物理,不知所措的生活经历的事例。王阳明的事例很好地证明了在我国古代“格物致知”的真正意义被淹没了的观点。“我”的亲身经历证明了“中国学生大都偏向于理论而轻视实验”,在“面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措”的观点。两个事例都作为事实论据来证明论点。

2.结合课文内容,说说作者的写作思路。

文章一开始紧扣文题,先引用《大学》中的句子,扼要说明“格物致知”的意思;然后从大处落笔向中心靠拢,先说明传统中国教育并不重视真正的“格物”和“致知”,淹没了其真正意义;接着以实验过程的两个特点,中国学生存在的问题和作者自己的亲身经历,分析了实验精神在科学上的重要性;最后指出真正的格物致知精神的两个意义,总结全文。

艺术特色

1.灵活多样的论证方法。

①道理论证。文中引用《大学》里的话证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

②举例论证。文中举王阳明格竹的事例论证古代格物的途径、方法掩盖了格物致知的真正内涵,又以自己的切身事例,论证了格物致知的内涵。

③对比论证。把古代的格物致知和当今世界要求的格物致知放在一起加以比较,从而突出强调了本文的论点。

2.通俗易懂、事例生动。

本文虽然属于学术性演讲,但通俗易懂,听众易于接受。首先,作者在演讲过程中注意结合自己的切身体验,如作者讲到了自己初到美国大学念物理时的彷徨恐慌,这样就拉近了与听众的距离,并使他们真切地感受到格物致知精神的重要性。其次,作者运用通俗易懂的语言、生动的事例来表述自己的观点。如在谈儒家对实验的态度时,作者举出了王阳明对着竹子硬想七天来“格物”的例子,生动地说明了中国传统教育的弊端。

主旨归纳

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和作者自己的例子为论据,论证了格物致知的真正含义,号召中国学生追求真正的格物致知精神,这样才能有所建树。

判断一个人是否具备“格物致知”精神的关键是什么?

是否有对事物客观的、有想象力的,有计划、积极的、主

动的探索,也就是我们平日所说的“努力探索”的精神、“勇

于实践”“大胆创新”的精神。

拓展延伸

再

见

!

!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读