高中历史人教统编版(2019)必修中外历史纲要下同步练习:第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

文档属性

| 名称 | 高中历史人教统编版(2019)必修中外历史纲要下同步练习:第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

1.新航路开辟后,世界各民族的历史逐渐融合为一部统一的人类历史。这种“融合”和“统一”实现的主要方式是( )

A.西方的殖民掠夺 B.东方的借鉴学习

C.正常的文化交流 D.封建主阶级衰落

2.16世纪伊始,随着新航路开辟,一方面美洲的作物在非洲、亚洲和欧洲等地生根发芽。另一方面也有许多新物种来到美洲。下列物种属于欧洲人带入美洲的是( )

A.小麦、水稻、牛、马 B.玉米、马铃薯、番茄、花生

C.玉米、水稻、牛、马 D.马铃薯、番茄、花生、葡萄

3.许多欧洲观察家认为,“(近代)世界贸易不仅扩大了财富,在新旧大陆之间交换了作物和新发明,而且还给许多‘不信神的民族’传去了耶稣基督的福音”。站在他们的理解角度,世界贸易( )

A.改变了人们的精神信仰 B.传播了欧洲先进的制度

C.它是连接新旧社会的桥梁 D.促进了人类文明的进步

4.15世纪末以后的100多年中,葡萄牙从非洲运走黄金27.6万千克。1521~1544年间,西班牙从美洲每年运回黄金2 900千克,白银30 700千克,在1545~1560年运回的黄金和白银达到平均每年5 500千克和24.6万千克。这种现象( )

A.表明西欧成为世界贸易中心 B.促成世界贸易规模不断扩大

C.加速了西欧封建制度的解体 D.使世界各地的联系更为便捷

5.1565年开始,欧洲商人把亚洲,尤其是中国的生丝等从马尼拉运往美洲换取金银,形成繁盛的“丝—银”对流,这被称为“马尼拉大帆船贸易”。经营该贸易的是( )

A.葡萄牙 B.中国 C.西班牙 D.荷兰

6.美国史学家克罗斯比在《哥伦布交流》序言中说:“历史学者在探寻新旧世界重新接触的真正意义之时,受到传统的局限。生态学者或地理学者在粗略浏览了16世纪的原始资料之后会发现:哥伦布航行所带来的最重要的变化,在本质上是生物意义上的。但连经济史学者也会偶尔遗漏这一点。”这表明作者( )

A.否定哥伦布发现新大陆 B.从生态视角解释殖民活动

C.为欧洲殖民者进行辩护 D.以欧洲为中心来评价哥伦布

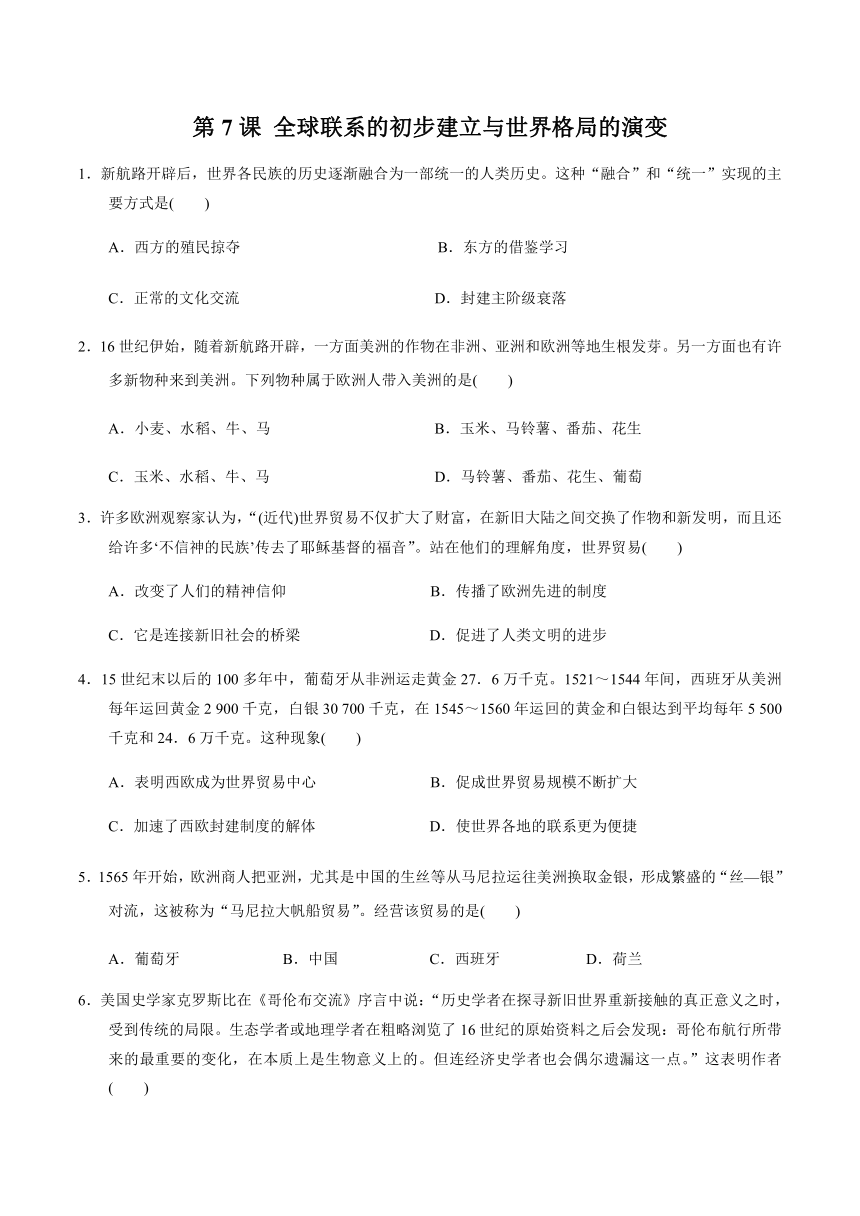

7.下表是《世界经济千年史》中美国人口种族构成的变化表(单位:万人)。

时间(年) 土著人口 白种人口 黑种人口 合计

1700 75.0 22.3 2.7 100.0

1820 32.5 788.4 177.2 998.1

1860 16.0 2 724.0 400.0 3 140.0

在这160年间,表中美国人口的变化趋势对美国而言( )

A.不利于社会经济的发展 B.促进了美国的近代化

C.加剧了奴隶制度的矛盾 D.导致了南北战争的爆发

8.美洲变种小麦是在普通小麦的基础上,培育出来的新品种。1750年以后,这种小麦在欧洲开始广泛种植,使白面包不再是欧洲富人地位的象征。这说明( )

A.商业革命推动欧洲社会等级趋于平等 B.欧洲人对食物原料的开发趋于世界化

C.殖民扩张极大地改变了美洲的经济生活 D.原产于美洲的作物通过新航路引入欧洲

9.“这是一次国际贸易的巨大调整,是国际经济财富的转移……亚平宁半岛(意大利)诸城市迅速衰落,里斯本、安特卫普、伦敦等城市成为世界贸易中心。”这一现象出现的主要原因是( )

A.经济区域集团化 B.新航路开辟

C.工业革命 D.第二次工业革命

10.1492年哥伦布发现了新大陆,各种美洲高产作物传入欧洲,仅土豆一项就使欧洲人口在1700~1900年两百年间增长25%,使欧洲城市化率由27%增加到35%,并帮助催化工业革命的产生。由此可知( )

A.人口的增长加速了城市化的进程 B.地理大发现给欧洲带来深远影响

C.欧洲的饮食结构发生根本性变化 D.开辟新航路是为了获取高产作物

11.16世纪西欧各国普遍出现了土地的转让现象,农业资产者获得了贵族手中的土地。通货膨胀加剧了社会阶级的分化,西欧物价平均上涨了两倍到两倍半。这一现象被称为( )

A.商业革命 B.价格革命

C.工业革命 D.圈地运动

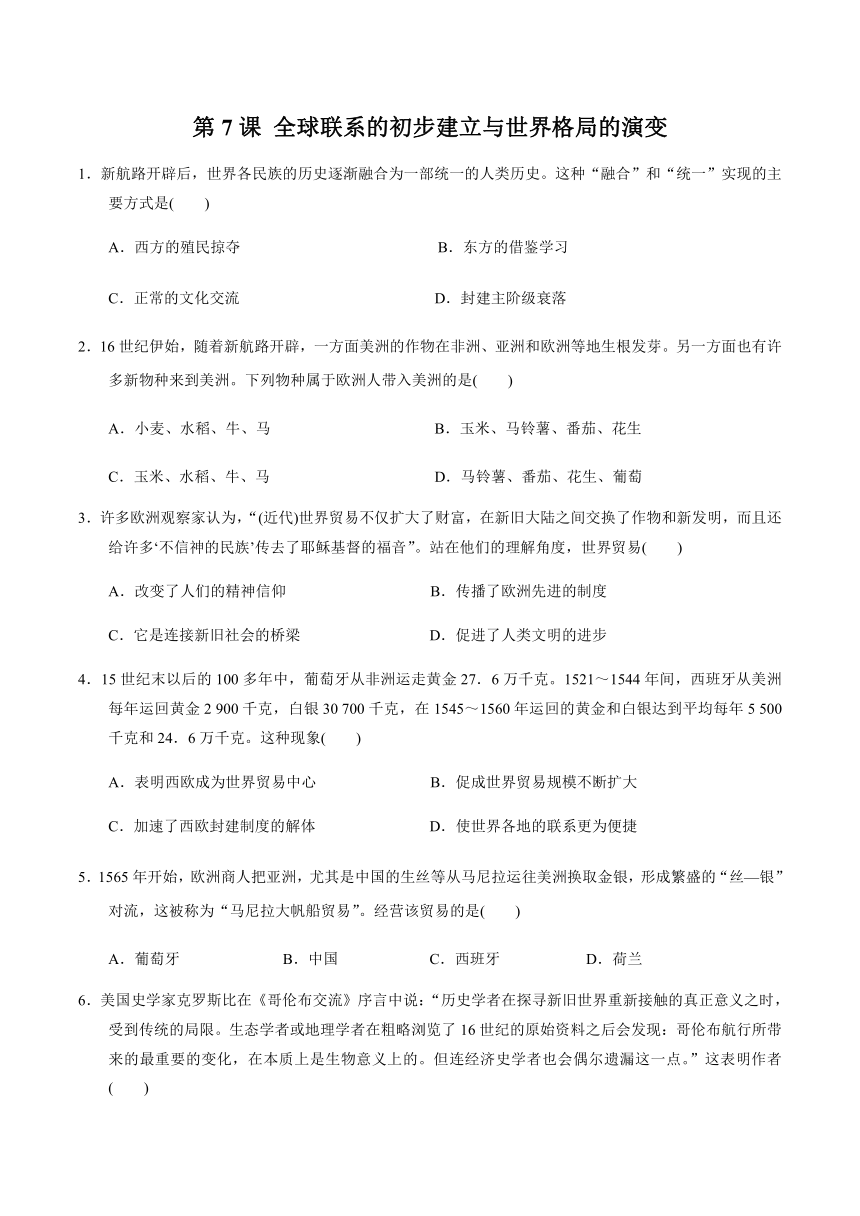

12.王加丰在《扩张体制与世界市场的开辟》中列出1600年运入欧洲部分商品的统计表,对此表解读正确的是( )

商品 经好望角 经地中海

胡椒 100万~200万磅 300万~400万磅

丁香、靛蓝、肉桂、药品 35万~65万磅 70万~100万磅

A.欧洲与亚非美洲联系更加紧密 B.世界贸易中心转移到地中海

C.商业革命导致贸易内容的改变 D.传统商路仍发挥重要的作用

13.阅读下列材料,回答问题:

材料一 在16世纪和17世纪,由于“地理上的发现”而在商业上发生的并迅速促进了商业资本发展的大革命……世界市场的突然扩大,流通商品种类的增多,欧洲各国掀起想占有亚洲产品和美洲丰富资源的竞争热,殖民制度——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。

——《共产党宣言》

材料二 玉米这一美洲特产,“地理大发现”后很快传到中国西南部、非洲及东南亚。马铃薯、烟草、可可等美洲特产,也传到亚欧非诸洲。非洲所产的咖啡传到欧美,成为人们生活的必需品。

——吴于廑、齐世荣

《世界史·近代史编》

(1)材料一中“地理上的发现”指的是什么?依据材料一归纳“地理上的发现”在哪些方面促进了欧洲市场的发展?

(2)材料二反映了什么历史现象?其影响有哪些?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 郑和船队每到一地,都要先向当地的国王、酋长宣读明朝皇帝的诏书,赠送珍贵的礼品,然后用所带的瓷器、丝绸、麝香、铁器和金属货币,交换各国的珍珠、宝石、香料及珍禽异兽,还同当地人分享中国的历法、图书、冠服、乐器、度量衡器、种植技术等。许多国家在郑和访问后,都与明朝建立起邦交和贸易往来,部分国家的使团甚至搭乘郑和的船只来“朝贡”。有一次随船队到中国的各国使臣竟达1 200余人。满剌加、苏禄、浡泥的国王还亲自到中国朝见明朝皇帝,以表达对中国的友好感情,其中苏禄和浡泥国王在中国期间不幸病逝并葬在中国。

材料二 陛下应该下决心让他们成为基督徒,我相信只要开始做,就能够在很短的时间内为西班牙赢得大批主的皈依者、广大的领土和巨大的财富以及他们所有的人。毫无疑问,在这些土地上蕴藏着大量黄金……这里还有宝石,有名贵的珍珠,取之不尽的香料……也许这里还有数量可观的棉花……

——摘自哥伦布《航海日志》(1492年11月12日)

1519年,西班牙人科尔特斯带着600人、17匹马、10门大炮到达墨西哥,用三年时间征服了富庶的阿兹特克帝国。金字塔、庙宇和王宫都被夷为平地,拆下的石头被用于建造西班牙政府大楼和教堂。阿兹特克人也因杀戮和感染欧洲人带来的病毒而大量死亡。美洲传统的社会结构和政治体系解体了,取而代之的是欧洲人的宗教、语言、文化和政府。

材料三 我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。……要尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。

——摘自习近平《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

(1)根据材料一、二,指出郑和与哥伦布航海活动目的有何差异,二者处理不同文明差异的模式有何不同。

(2)根据上述材料和所学知识,评价中西方处理世界不同文明差异方面的不同模式。(8分)

参考答案

1——12:AADCC BBBBB BD

13、(1)新航路的开辟。方面:商业革命;世界市场的扩大;流通商品种类增多;资本主义发展等。(答出四点即可)

(2)历史现象:新航路开辟促进世界物种交流。影响:加强了世界各地的联系;丰富了人们的物质生活;推动世界市场的形成等。

14、(1)郑和的目的:宣扬国威,交流文化。哥伦布的目的:传播宗教、获取领土和财富(或资本原始积累)。郑和的模式:和平与互利。哥伦布的模式:侵占和掠夺。

(2)从现实利益的角度看,西方的做法使自己加速完成了资本原始积累,加强了各个大陆之间的联系,建立起以西方为中心的资本主义世界体系;而中国古代的朝贡贸易秉持厚往薄来的传统,郑和船队的远航活动没有使中国得到类似的“收益”。

但是从全球发展的角度看,西方的殖民政策不但给殖民地人民带去了深重的灾难,也破坏了世界文化的多样性;中国的做法却提供了不同文明可以和谐相处、兼容并包的实例,也为当今世界新秩序的构建提供了新的思路。

1.新航路开辟后,世界各民族的历史逐渐融合为一部统一的人类历史。这种“融合”和“统一”实现的主要方式是( )

A.西方的殖民掠夺 B.东方的借鉴学习

C.正常的文化交流 D.封建主阶级衰落

2.16世纪伊始,随着新航路开辟,一方面美洲的作物在非洲、亚洲和欧洲等地生根发芽。另一方面也有许多新物种来到美洲。下列物种属于欧洲人带入美洲的是( )

A.小麦、水稻、牛、马 B.玉米、马铃薯、番茄、花生

C.玉米、水稻、牛、马 D.马铃薯、番茄、花生、葡萄

3.许多欧洲观察家认为,“(近代)世界贸易不仅扩大了财富,在新旧大陆之间交换了作物和新发明,而且还给许多‘不信神的民族’传去了耶稣基督的福音”。站在他们的理解角度,世界贸易( )

A.改变了人们的精神信仰 B.传播了欧洲先进的制度

C.它是连接新旧社会的桥梁 D.促进了人类文明的进步

4.15世纪末以后的100多年中,葡萄牙从非洲运走黄金27.6万千克。1521~1544年间,西班牙从美洲每年运回黄金2 900千克,白银30 700千克,在1545~1560年运回的黄金和白银达到平均每年5 500千克和24.6万千克。这种现象( )

A.表明西欧成为世界贸易中心 B.促成世界贸易规模不断扩大

C.加速了西欧封建制度的解体 D.使世界各地的联系更为便捷

5.1565年开始,欧洲商人把亚洲,尤其是中国的生丝等从马尼拉运往美洲换取金银,形成繁盛的“丝—银”对流,这被称为“马尼拉大帆船贸易”。经营该贸易的是( )

A.葡萄牙 B.中国 C.西班牙 D.荷兰

6.美国史学家克罗斯比在《哥伦布交流》序言中说:“历史学者在探寻新旧世界重新接触的真正意义之时,受到传统的局限。生态学者或地理学者在粗略浏览了16世纪的原始资料之后会发现:哥伦布航行所带来的最重要的变化,在本质上是生物意义上的。但连经济史学者也会偶尔遗漏这一点。”这表明作者( )

A.否定哥伦布发现新大陆 B.从生态视角解释殖民活动

C.为欧洲殖民者进行辩护 D.以欧洲为中心来评价哥伦布

7.下表是《世界经济千年史》中美国人口种族构成的变化表(单位:万人)。

时间(年) 土著人口 白种人口 黑种人口 合计

1700 75.0 22.3 2.7 100.0

1820 32.5 788.4 177.2 998.1

1860 16.0 2 724.0 400.0 3 140.0

在这160年间,表中美国人口的变化趋势对美国而言( )

A.不利于社会经济的发展 B.促进了美国的近代化

C.加剧了奴隶制度的矛盾 D.导致了南北战争的爆发

8.美洲变种小麦是在普通小麦的基础上,培育出来的新品种。1750年以后,这种小麦在欧洲开始广泛种植,使白面包不再是欧洲富人地位的象征。这说明( )

A.商业革命推动欧洲社会等级趋于平等 B.欧洲人对食物原料的开发趋于世界化

C.殖民扩张极大地改变了美洲的经济生活 D.原产于美洲的作物通过新航路引入欧洲

9.“这是一次国际贸易的巨大调整,是国际经济财富的转移……亚平宁半岛(意大利)诸城市迅速衰落,里斯本、安特卫普、伦敦等城市成为世界贸易中心。”这一现象出现的主要原因是( )

A.经济区域集团化 B.新航路开辟

C.工业革命 D.第二次工业革命

10.1492年哥伦布发现了新大陆,各种美洲高产作物传入欧洲,仅土豆一项就使欧洲人口在1700~1900年两百年间增长25%,使欧洲城市化率由27%增加到35%,并帮助催化工业革命的产生。由此可知( )

A.人口的增长加速了城市化的进程 B.地理大发现给欧洲带来深远影响

C.欧洲的饮食结构发生根本性变化 D.开辟新航路是为了获取高产作物

11.16世纪西欧各国普遍出现了土地的转让现象,农业资产者获得了贵族手中的土地。通货膨胀加剧了社会阶级的分化,西欧物价平均上涨了两倍到两倍半。这一现象被称为( )

A.商业革命 B.价格革命

C.工业革命 D.圈地运动

12.王加丰在《扩张体制与世界市场的开辟》中列出1600年运入欧洲部分商品的统计表,对此表解读正确的是( )

商品 经好望角 经地中海

胡椒 100万~200万磅 300万~400万磅

丁香、靛蓝、肉桂、药品 35万~65万磅 70万~100万磅

A.欧洲与亚非美洲联系更加紧密 B.世界贸易中心转移到地中海

C.商业革命导致贸易内容的改变 D.传统商路仍发挥重要的作用

13.阅读下列材料,回答问题:

材料一 在16世纪和17世纪,由于“地理上的发现”而在商业上发生的并迅速促进了商业资本发展的大革命……世界市场的突然扩大,流通商品种类的增多,欧洲各国掀起想占有亚洲产品和美洲丰富资源的竞争热,殖民制度——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。

——《共产党宣言》

材料二 玉米这一美洲特产,“地理大发现”后很快传到中国西南部、非洲及东南亚。马铃薯、烟草、可可等美洲特产,也传到亚欧非诸洲。非洲所产的咖啡传到欧美,成为人们生活的必需品。

——吴于廑、齐世荣

《世界史·近代史编》

(1)材料一中“地理上的发现”指的是什么?依据材料一归纳“地理上的发现”在哪些方面促进了欧洲市场的发展?

(2)材料二反映了什么历史现象?其影响有哪些?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 郑和船队每到一地,都要先向当地的国王、酋长宣读明朝皇帝的诏书,赠送珍贵的礼品,然后用所带的瓷器、丝绸、麝香、铁器和金属货币,交换各国的珍珠、宝石、香料及珍禽异兽,还同当地人分享中国的历法、图书、冠服、乐器、度量衡器、种植技术等。许多国家在郑和访问后,都与明朝建立起邦交和贸易往来,部分国家的使团甚至搭乘郑和的船只来“朝贡”。有一次随船队到中国的各国使臣竟达1 200余人。满剌加、苏禄、浡泥的国王还亲自到中国朝见明朝皇帝,以表达对中国的友好感情,其中苏禄和浡泥国王在中国期间不幸病逝并葬在中国。

材料二 陛下应该下决心让他们成为基督徒,我相信只要开始做,就能够在很短的时间内为西班牙赢得大批主的皈依者、广大的领土和巨大的财富以及他们所有的人。毫无疑问,在这些土地上蕴藏着大量黄金……这里还有宝石,有名贵的珍珠,取之不尽的香料……也许这里还有数量可观的棉花……

——摘自哥伦布《航海日志》(1492年11月12日)

1519年,西班牙人科尔特斯带着600人、17匹马、10门大炮到达墨西哥,用三年时间征服了富庶的阿兹特克帝国。金字塔、庙宇和王宫都被夷为平地,拆下的石头被用于建造西班牙政府大楼和教堂。阿兹特克人也因杀戮和感染欧洲人带来的病毒而大量死亡。美洲传统的社会结构和政治体系解体了,取而代之的是欧洲人的宗教、语言、文化和政府。

材料三 我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。……要尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。

——摘自习近平《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

(1)根据材料一、二,指出郑和与哥伦布航海活动目的有何差异,二者处理不同文明差异的模式有何不同。

(2)根据上述材料和所学知识,评价中西方处理世界不同文明差异方面的不同模式。(8分)

参考答案

1——12:AADCC BBBBB BD

13、(1)新航路的开辟。方面:商业革命;世界市场的扩大;流通商品种类增多;资本主义发展等。(答出四点即可)

(2)历史现象:新航路开辟促进世界物种交流。影响:加强了世界各地的联系;丰富了人们的物质生活;推动世界市场的形成等。

14、(1)郑和的目的:宣扬国威,交流文化。哥伦布的目的:传播宗教、获取领土和财富(或资本原始积累)。郑和的模式:和平与互利。哥伦布的模式:侵占和掠夺。

(2)从现实利益的角度看,西方的做法使自己加速完成了资本原始积累,加强了各个大陆之间的联系,建立起以西方为中心的资本主义世界体系;而中国古代的朝贡贸易秉持厚往薄来的传统,郑和船队的远航活动没有使中国得到类似的“收益”。

但是从全球发展的角度看,西方的殖民政策不但给殖民地人民带去了深重的灾难,也破坏了世界文化的多样性;中国的做法却提供了不同文明可以和谐相处、兼容并包的实例,也为当今世界新秩序的构建提供了新的思路。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体