人教版高中语文必修二 第3课 囚绿记 课件(33张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二 第3课 囚绿记 课件(33张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第3课 囚绿记

陆蠡

你是否感到惊喜

没有绿色,生命将毫无意义

走近作者

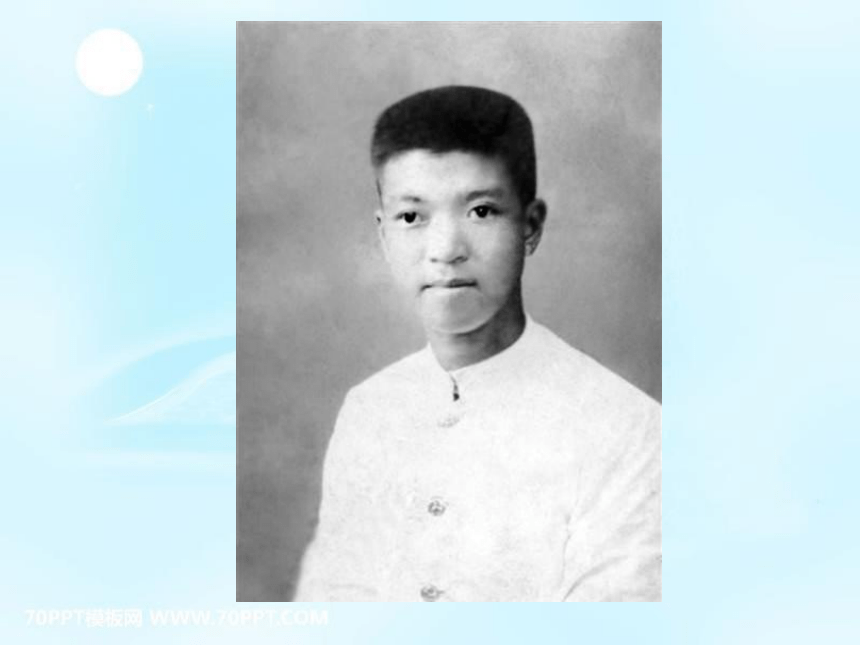

陆蠡(1908—1942),原名陆圣泉,笔名陆敏、六角。浙江天台人。现代散文家、翻译家。以散文诗集《海星》步入文坛,崭露头角。后来又出版了散文集《竹刀》和《囚绿记》。他的散文善于从琐细的生活情节中,挖掘某种耐人寻味的人生哲理,透出了作者真诚、淳朴心灵的闪光,作品大都瞩目现实社会和下层人民的贫穷疾苦,通过对劳动人民的勤

劳、勇敢、淳朴的优良品质和不屈不挠的斗争精神的颂赞,表现出作家爱国忧民的高尚情怀和可贵品格。在艺术上,那乡野泥土的气息,忧郁动人的故事情调,优美清丽的文笔,严谨的构思,形成了他独特的风格。其文笔缜密、漂亮、醇厚,感情深沉、诚挚、朴实。他还曾翻译了俄屠格涅夫的《罗亭》、

英笛福的《鲁宾逊漂流记》、法拉·芳登的《寓言诗》和拉·马丁的《希腊神话》。

上海沦陷后,陆蠡留沪主持该社工作。1942年4月13日,因出版抗日小说被捕,刑审数月,受尽酷刑,英勇不屈,被日寇秘密杀害。

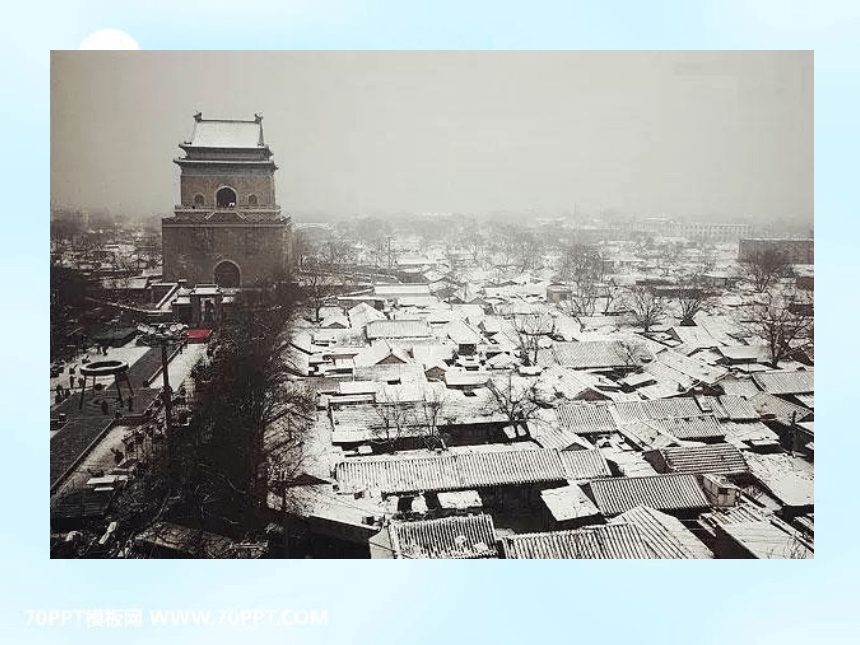

本文写于抗日战争爆发一年之后。当时,北京沦陷,作者移居上海,日本侵略者在中华大地上烧杀抢掠,无恶不作。打败日本侵略者,把他们赶出中国,争取民族的自由解放,已成为每个有良知的中国人的共同心声。陆蠡的这篇散文《囚绿记》,就是写作者在上海“孤岛”时期怀念在北京的生活:窗外的两枝碧绿的常春藤被自己牵进迎窗的案头,然而这“囚

背景解读

进”屋里的绿藤,尖端仍朝着窗外的阳光,颜色却一天天变得萎黄,枝条也细瘦起来。直到抗战爆发,作者被迫南回,才将这永不屈于黑暗的“囚人”释放,并真诚地祝福它繁茂苍绿。本文虽写的是“囚绿”的故事,实际上“言在此而意在彼”,他赞美“永不屈服于黑暗”的精神,歌颂忠贞不渝的民族气节,也是表达作者期望沦陷的祖国山河早日摆脱日寇的黑暗统治,重获光明自由的情怀。

本文选自《囚绿记》(文化生活出版社1940年版),写于1938年秋,当时正是抗日战争时期。

文题解读

本文题为“囚绿记”,意思是记述“囚绿”的经过。“囚绿”是指作者囚禁窗外的常春藤。作者通过破碎的窗口把窗外的常春藤柔条牵进居室,因为常春藤是绿色的,故简称“囚绿”。作者为什么要囚绿呢?因为他爱绿。他把绿“囚”牢了吗?他后来把绿释放了。离开了绿,他又对绿充满了思念。本文通过写赏绿、囚绿、放绿、思绿的过程,表现了作者对光明和自由的向往之情。

结构图示

(1)精巧的结构

本文结构严谨,层次分明,蓄势充沛,伏笔巧妙,腾挪跌宕,针脚细密,犹如一丛生机勃发的常春藤,柔婉多姿,清丽媚人。

写法赏析

文章的开篇不是采用“破题法”,开门见山,点出题旨,而是用“冒头法”,从去年夏间的事情,娓娓道来,寻绿、赏绿、囚绿、放绿、怀绿逐层展开。其间,疏密相间(如详写“囚绿”,略写“怀绿”),虚实相生(如把装饰“实”的房间的绿移来装饰“虚”的心情),富有变化。作者这样安排,显得精巧谨严,平实自然,另一方面又平中见奇,出奇制胜。

(2)深沉婉转的抒情

①借物抒情。借物抒情,以小见大,是这篇散文最显著的特点。文章没有故事,只是记叙了作者旅居古都北平,选定可以看到绿色的房间和“囚绿”“放绿”这样几个很小的生活细节,通过深入挖掘,于平淡中包藏深邃的意蕴和丰富的哲理,在常见的绿色中凝聚了自己的情感和民族的精神。

②直接抒情。课文除运用借物抒情的手法以外,还运用了直接抒情的手法。

(3)巧妙的象征手法

本文写于1938年秋,当时正处于抗战的前期,日本帝国主义妄图灭亡中国的野心已经昭然若揭,全国人民需要紧密地团结起来,反抗日本的侵略。本文通过写作者在孤旅生涯中“囚绿”的故事,借窗前一株永向光明的常春藤,抒发了自己对象征着生命与和平的绿色的深沉的情感,表现了作者对光明和自由的向往之情。通过对“绿囚”的赞美,表现了中华民族不屈服于任何黑暗势力的抗争精神。

绿囚的精神:永不屈服于黑暗。

绿囚的象征意义:忠贞不渝的民族气节。

(4)淳朴清丽的语言

作者像聊天似的信笔写来,文字纯厚质朴。“绿的枝条悬垂在我的案前了,它依旧伸长,依旧攀缘,依旧舒放,并且比在外边长得更快”,“伸长”“攀缘”“舒放”,层层递进,而整个句子,整中有散,长短交错,读起来既简洁明快,又舒展自如。作者如同画家调和色彩那样运用词语,准确地描绘出绚丽多变的色彩。绿有“嫩绿”“柔绿”,黄有“嫩黄”“瘦黄”,等等。新奇贴切的比喻的运用,更为文章增辉添色。

1.这篇散文是以什么为线索来安排文章结构的?在结构上具有怎样的特点?

结构精巧、变化多姿,是这篇散文的主要特点。文章以对绿的情感为线索,按照“寻绿”“观绿”“囚绿”“放绿”“怀绿”来构思全文,形成了文章特有的结构。“寻绿”部分,表现了作者发现绿后喜悦、满足的心情。“观绿”部分用大量的篇幅表达作者对绿

重点探究

的喜爱,为“囚绿”作铺垫。接着用详细的语言来写“囚绿”,致力于表达对绿友的爱之深、恼之切。“放绿”部分是文章主旨所在,由前面的恣情描写,步步放纵,到这一部分文意逆转,猛然收住,就像逆水行舟,先有意识地竭尽全力地将船推至感情激流的高峰,而后突然停桨,不仅造成了文势的变化多姿,在主题的揭示上更是发人深省。“怀绿”部分虽短,却言有尽而意无穷,给读者留下了广阔的想象空间,让读者去思索,去回味。

2.为什么本文题目为“囚绿记”而不是“赏绿记”“常春藤”或者“喜绿记”?

课文虽然分为寻绿、观绿、囚绿、放绿和怀绿五个层次,但文章的脉络中唯有“囚绿”最能体现作者复杂的心情,因此,作者以此为题回顾了一年前在北京寓所将窗前的常春藤“囚禁”的经过,描绘了绿枝条的生命状态和“性格特征”,也写出了作者的生存状况和对绿的无比喜爱之情。另外,在文章的五个层次中,“囚绿”写绿枝条最艰难的状况,这暗示着

艰难的国运家运。这也是在卢沟桥事变之后,日本帝国主义大举侵略我国领土的时代背景下,作者内心极度痛苦,精神上坚决反抗的反映。

3.陆蠡的散文“得到了读书界的重视”(巴金语),《囚绿记》更为人们所称道,原因是它不仅在思想上,而且在艺术上也闪烁着自己特有的光彩。请结合文章内容谈谈本文写法上的主要特点。

①物我互观,尽显性灵。作者只身独处,选择了与绿枝条对话、沟通心灵的方式排遣寂寞,所处一室虽小,而精神天地甚宽;景物本无性灵,进入作者有情的视野,便活了起来,成为“我”的朋友。景物被赋予性灵,文章即生华彩。②叙事有波澜。如果只写作者与绿枝条的“心灵絮语”而无甚变化,则流于平淡。奇妙的是文章写出了作者心情的起伏和绿枝条的命运变化,作者始而欣喜,继而魔念生长,

囚禁绿枝条,最后放生。由寻绿、观绿、囚绿、放绿到怀绿,五个阶段较为分明,其间波澜起伏。③含蓄蕴藉,深沉厚重。作者与绿枝条的命运有某些相似之处,同处一室,同被囚禁,体验到生的欢欣、生的艰辛;时值日寇入侵,华北人民陷于水深火热之中,作者是富有正义感的青年作家,国难当头,不能不愤怒、忧烦,不能不生出坚贞不屈的浩然正气,这也应该是作者写作本文的直接原因,但这种心绪表现得非常隐蔽,文章之“巧”由此而来。

4.对本文主题的理解,有几种不完全一致的说法,如:①以常春藤来象征作者以至整个中华民族的不畏强暴、追求光明的形象,从而表达自己渴求民族解放的执著的爱国主义情怀。②因为爱一样东西至于极点,便想把它牢牢占据,置于自己的控制之下,这是人类的共性,可爱而愚蠢。对于那些有生命的东西来说,让它生活在最适合的环境,即是一种真爱、最爱,这也许就是作者想要告诉读者的吧。③借赞美常春藤“永不

屈服于黑暗”的精神,颂扬忠贞不屈的民族气节,抒发自己忠于祖国的情怀;并借“有一天”重见常春藤的期望,祈祝沦亡的祖国河山早日获得解放。三种理解既有同,又有异。你有什么看法?

我认为,如下的归纳比较妥当:通过赞美常春藤“永不屈服于黑暗”的精神,颂扬忠贞不屈的民族气节,抒发自己忠于祖国的情怀。第一种理解固然不错,但作为一篇散文的主题似乎不宜包容太多。常春藤到底是象征自己呢,还是象征整个中华民族呢?文章是表达自己的“不畏强暴、追求光明”呢,还是“渴求民族解放的执著的爱国主义情怀”呢?也应该突出其中的一个为好。兼而有之,则显得分散。第二种理解似乎没有分出文章的内蕴的轻重,尤其是

没有从特定的写作背景去理解文章——而这一点作者又是特意加以强调的。说“我”“囚绿”是因为“爱一样东西至于极点,便想把它牢牢占据,置于自己的控制之下,这是人类的共性,可爱而愚蠢”是可以的,说日本对于中国的侵略也是如此,则显得轻浮。

5.简要说说对散文含蓄地表现主题这种写作手法的认识。

散文这种文体取材广泛,形式灵活,篇幅短小,感情浓烈,色彩绚丽,想象丰富,构思巧妙,它写的多是生活中的片段和场景,往往利用独特的手法、深邃的意境、隽永的语言等来含蓄地表现文章的主题。如本文借物喻人,用曲笔表现对光明和自由的向往。而读了本文,一时半会儿也不太容易弄懂作者要表达的真实意图。试想当年陆蠡写作《囚绿记》时身在上海租界,并没有生命危险,是完全可以把反对日本侵略的主题表现得非常显豁的。

第3课 囚绿记

陆蠡

你是否感到惊喜

没有绿色,生命将毫无意义

走近作者

陆蠡(1908—1942),原名陆圣泉,笔名陆敏、六角。浙江天台人。现代散文家、翻译家。以散文诗集《海星》步入文坛,崭露头角。后来又出版了散文集《竹刀》和《囚绿记》。他的散文善于从琐细的生活情节中,挖掘某种耐人寻味的人生哲理,透出了作者真诚、淳朴心灵的闪光,作品大都瞩目现实社会和下层人民的贫穷疾苦,通过对劳动人民的勤

劳、勇敢、淳朴的优良品质和不屈不挠的斗争精神的颂赞,表现出作家爱国忧民的高尚情怀和可贵品格。在艺术上,那乡野泥土的气息,忧郁动人的故事情调,优美清丽的文笔,严谨的构思,形成了他独特的风格。其文笔缜密、漂亮、醇厚,感情深沉、诚挚、朴实。他还曾翻译了俄屠格涅夫的《罗亭》、

英笛福的《鲁宾逊漂流记》、法拉·芳登的《寓言诗》和拉·马丁的《希腊神话》。

上海沦陷后,陆蠡留沪主持该社工作。1942年4月13日,因出版抗日小说被捕,刑审数月,受尽酷刑,英勇不屈,被日寇秘密杀害。

本文写于抗日战争爆发一年之后。当时,北京沦陷,作者移居上海,日本侵略者在中华大地上烧杀抢掠,无恶不作。打败日本侵略者,把他们赶出中国,争取民族的自由解放,已成为每个有良知的中国人的共同心声。陆蠡的这篇散文《囚绿记》,就是写作者在上海“孤岛”时期怀念在北京的生活:窗外的两枝碧绿的常春藤被自己牵进迎窗的案头,然而这“囚

背景解读

进”屋里的绿藤,尖端仍朝着窗外的阳光,颜色却一天天变得萎黄,枝条也细瘦起来。直到抗战爆发,作者被迫南回,才将这永不屈于黑暗的“囚人”释放,并真诚地祝福它繁茂苍绿。本文虽写的是“囚绿”的故事,实际上“言在此而意在彼”,他赞美“永不屈服于黑暗”的精神,歌颂忠贞不渝的民族气节,也是表达作者期望沦陷的祖国山河早日摆脱日寇的黑暗统治,重获光明自由的情怀。

本文选自《囚绿记》(文化生活出版社1940年版),写于1938年秋,当时正是抗日战争时期。

文题解读

本文题为“囚绿记”,意思是记述“囚绿”的经过。“囚绿”是指作者囚禁窗外的常春藤。作者通过破碎的窗口把窗外的常春藤柔条牵进居室,因为常春藤是绿色的,故简称“囚绿”。作者为什么要囚绿呢?因为他爱绿。他把绿“囚”牢了吗?他后来把绿释放了。离开了绿,他又对绿充满了思念。本文通过写赏绿、囚绿、放绿、思绿的过程,表现了作者对光明和自由的向往之情。

结构图示

(1)精巧的结构

本文结构严谨,层次分明,蓄势充沛,伏笔巧妙,腾挪跌宕,针脚细密,犹如一丛生机勃发的常春藤,柔婉多姿,清丽媚人。

写法赏析

文章的开篇不是采用“破题法”,开门见山,点出题旨,而是用“冒头法”,从去年夏间的事情,娓娓道来,寻绿、赏绿、囚绿、放绿、怀绿逐层展开。其间,疏密相间(如详写“囚绿”,略写“怀绿”),虚实相生(如把装饰“实”的房间的绿移来装饰“虚”的心情),富有变化。作者这样安排,显得精巧谨严,平实自然,另一方面又平中见奇,出奇制胜。

(2)深沉婉转的抒情

①借物抒情。借物抒情,以小见大,是这篇散文最显著的特点。文章没有故事,只是记叙了作者旅居古都北平,选定可以看到绿色的房间和“囚绿”“放绿”这样几个很小的生活细节,通过深入挖掘,于平淡中包藏深邃的意蕴和丰富的哲理,在常见的绿色中凝聚了自己的情感和民族的精神。

②直接抒情。课文除运用借物抒情的手法以外,还运用了直接抒情的手法。

(3)巧妙的象征手法

本文写于1938年秋,当时正处于抗战的前期,日本帝国主义妄图灭亡中国的野心已经昭然若揭,全国人民需要紧密地团结起来,反抗日本的侵略。本文通过写作者在孤旅生涯中“囚绿”的故事,借窗前一株永向光明的常春藤,抒发了自己对象征着生命与和平的绿色的深沉的情感,表现了作者对光明和自由的向往之情。通过对“绿囚”的赞美,表现了中华民族不屈服于任何黑暗势力的抗争精神。

绿囚的精神:永不屈服于黑暗。

绿囚的象征意义:忠贞不渝的民族气节。

(4)淳朴清丽的语言

作者像聊天似的信笔写来,文字纯厚质朴。“绿的枝条悬垂在我的案前了,它依旧伸长,依旧攀缘,依旧舒放,并且比在外边长得更快”,“伸长”“攀缘”“舒放”,层层递进,而整个句子,整中有散,长短交错,读起来既简洁明快,又舒展自如。作者如同画家调和色彩那样运用词语,准确地描绘出绚丽多变的色彩。绿有“嫩绿”“柔绿”,黄有“嫩黄”“瘦黄”,等等。新奇贴切的比喻的运用,更为文章增辉添色。

1.这篇散文是以什么为线索来安排文章结构的?在结构上具有怎样的特点?

结构精巧、变化多姿,是这篇散文的主要特点。文章以对绿的情感为线索,按照“寻绿”“观绿”“囚绿”“放绿”“怀绿”来构思全文,形成了文章特有的结构。“寻绿”部分,表现了作者发现绿后喜悦、满足的心情。“观绿”部分用大量的篇幅表达作者对绿

重点探究

的喜爱,为“囚绿”作铺垫。接着用详细的语言来写“囚绿”,致力于表达对绿友的爱之深、恼之切。“放绿”部分是文章主旨所在,由前面的恣情描写,步步放纵,到这一部分文意逆转,猛然收住,就像逆水行舟,先有意识地竭尽全力地将船推至感情激流的高峰,而后突然停桨,不仅造成了文势的变化多姿,在主题的揭示上更是发人深省。“怀绿”部分虽短,却言有尽而意无穷,给读者留下了广阔的想象空间,让读者去思索,去回味。

2.为什么本文题目为“囚绿记”而不是“赏绿记”“常春藤”或者“喜绿记”?

课文虽然分为寻绿、观绿、囚绿、放绿和怀绿五个层次,但文章的脉络中唯有“囚绿”最能体现作者复杂的心情,因此,作者以此为题回顾了一年前在北京寓所将窗前的常春藤“囚禁”的经过,描绘了绿枝条的生命状态和“性格特征”,也写出了作者的生存状况和对绿的无比喜爱之情。另外,在文章的五个层次中,“囚绿”写绿枝条最艰难的状况,这暗示着

艰难的国运家运。这也是在卢沟桥事变之后,日本帝国主义大举侵略我国领土的时代背景下,作者内心极度痛苦,精神上坚决反抗的反映。

3.陆蠡的散文“得到了读书界的重视”(巴金语),《囚绿记》更为人们所称道,原因是它不仅在思想上,而且在艺术上也闪烁着自己特有的光彩。请结合文章内容谈谈本文写法上的主要特点。

①物我互观,尽显性灵。作者只身独处,选择了与绿枝条对话、沟通心灵的方式排遣寂寞,所处一室虽小,而精神天地甚宽;景物本无性灵,进入作者有情的视野,便活了起来,成为“我”的朋友。景物被赋予性灵,文章即生华彩。②叙事有波澜。如果只写作者与绿枝条的“心灵絮语”而无甚变化,则流于平淡。奇妙的是文章写出了作者心情的起伏和绿枝条的命运变化,作者始而欣喜,继而魔念生长,

囚禁绿枝条,最后放生。由寻绿、观绿、囚绿、放绿到怀绿,五个阶段较为分明,其间波澜起伏。③含蓄蕴藉,深沉厚重。作者与绿枝条的命运有某些相似之处,同处一室,同被囚禁,体验到生的欢欣、生的艰辛;时值日寇入侵,华北人民陷于水深火热之中,作者是富有正义感的青年作家,国难当头,不能不愤怒、忧烦,不能不生出坚贞不屈的浩然正气,这也应该是作者写作本文的直接原因,但这种心绪表现得非常隐蔽,文章之“巧”由此而来。

4.对本文主题的理解,有几种不完全一致的说法,如:①以常春藤来象征作者以至整个中华民族的不畏强暴、追求光明的形象,从而表达自己渴求民族解放的执著的爱国主义情怀。②因为爱一样东西至于极点,便想把它牢牢占据,置于自己的控制之下,这是人类的共性,可爱而愚蠢。对于那些有生命的东西来说,让它生活在最适合的环境,即是一种真爱、最爱,这也许就是作者想要告诉读者的吧。③借赞美常春藤“永不

屈服于黑暗”的精神,颂扬忠贞不屈的民族气节,抒发自己忠于祖国的情怀;并借“有一天”重见常春藤的期望,祈祝沦亡的祖国河山早日获得解放。三种理解既有同,又有异。你有什么看法?

我认为,如下的归纳比较妥当:通过赞美常春藤“永不屈服于黑暗”的精神,颂扬忠贞不屈的民族气节,抒发自己忠于祖国的情怀。第一种理解固然不错,但作为一篇散文的主题似乎不宜包容太多。常春藤到底是象征自己呢,还是象征整个中华民族呢?文章是表达自己的“不畏强暴、追求光明”呢,还是“渴求民族解放的执著的爱国主义情怀”呢?也应该突出其中的一个为好。兼而有之,则显得分散。第二种理解似乎没有分出文章的内蕴的轻重,尤其是

没有从特定的写作背景去理解文章——而这一点作者又是特意加以强调的。说“我”“囚绿”是因为“爱一样东西至于极点,便想把它牢牢占据,置于自己的控制之下,这是人类的共性,可爱而愚蠢”是可以的,说日本对于中国的侵略也是如此,则显得轻浮。

5.简要说说对散文含蓄地表现主题这种写作手法的认识。

散文这种文体取材广泛,形式灵活,篇幅短小,感情浓烈,色彩绚丽,想象丰富,构思巧妙,它写的多是生活中的片段和场景,往往利用独特的手法、深邃的意境、隽永的语言等来含蓄地表现文章的主题。如本文借物喻人,用曲笔表现对光明和自由的向往。而读了本文,一时半会儿也不太容易弄懂作者要表达的真实意图。试想当年陆蠡写作《囚绿记》时身在上海租界,并没有生命危险,是完全可以把反对日本侵略的主题表现得非常显豁的。