(徐州专版)2020中考语文复习方案第二篇专题精讲专题01课外文言文阅读课件

文档属性

| 名称 | (徐州专版)2020中考语文复习方案第二篇专题精讲专题01课外文言文阅读课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-26 13:23:16 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

专题一

课外文言文阅读

第二篇 专题精讲

一、[2019·徐州,5-9]阅读文言文选段,完成问题。(16分)

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,赈贫吊死,与百姓同其劳。欲使范蠡治国政,蠡对曰:“兵甲之事,种①不如蠡;镇抚国家,亲附百姓,蠡不如种。”于是举国政属大夫种,而使范蠡与大夫柘稽行成②,为质③于吴。二岁而吴归蠡。

至明年春,吴王北会诸侯于黄池,吴国精兵从王,惟独老弱与太子留守。勾践伐吴,吴师败,遂杀吴太子。吴告急于王,王方会诸侯于黄池惧天下闻之乃秘之。吴王已盟黄池,乃使人厚礼以请成越。

其后四年,越复伐吴。吴士民罢④弊,轻锐尽死于齐、晋。而越大破吴。

勾践已平吴,乃以兵北渡淮,与齐、晋诸侯会于徐州,致贡于周。周元王使人赐勾践胙⑤,命为伯。勾践已去,渡淮南,以淮上地与楚,归吴所侵宋地于宋,与鲁泗东方百里。当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。

(选自《史记·越王勾践世家》,有删改)

[注释]①种:指越国大夫文种。②成:讲和,和解。③质:人质。④罢:同“疲”。⑤胙:祭肉。

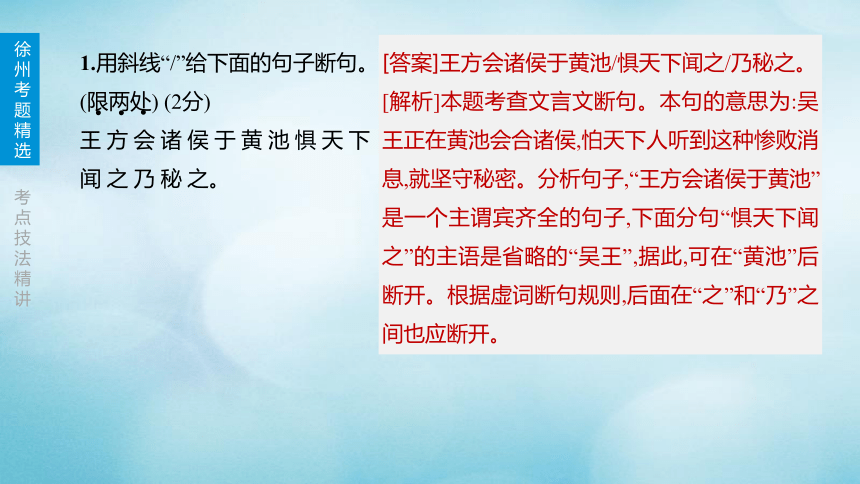

1.用斜线“/”给下面的句子断句。(限两处) (2分)

王 方 会 诸 侯 于 黄 池 惧 天 下 闻 之 乃 秘 之。

[答案]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。

[解析]本题考查文言文断句。本句的意思为:吴王正在黄池会合诸侯,怕天下人听到这种惨败消息,就坚守秘密。分析句子,“王方会诸侯于黄池”是一个主谓宾齐全的句子,下面分句“惧天下闻之”的主语是省略的“吴王”,据此,可在“黄池”后断开。根据虚词断句规则,后面在“之”和“乃”之间也应断开。

·

·

·

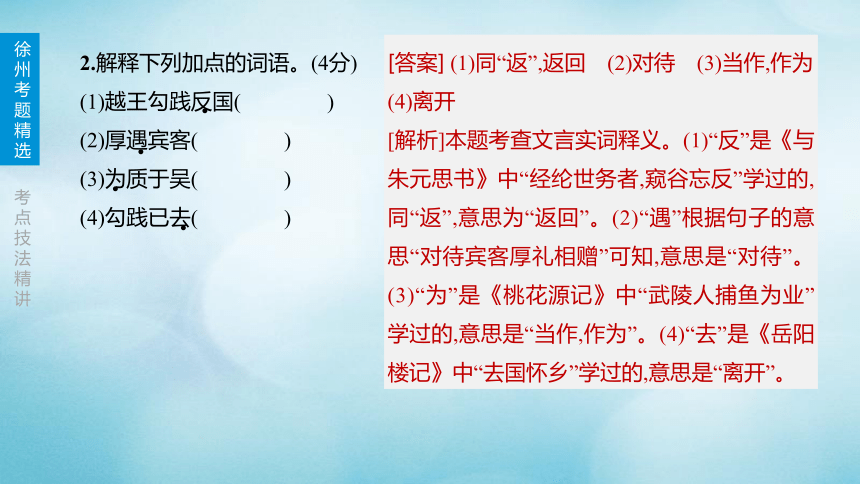

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)越王勾践反国( )

(2)厚遇宾客( )

(3)为质于吴( )

(4)勾践已去( )

[答案] (1)同“返”,返回 (2)对待 (3)当作,作为(4)离开

[解析]本题考查文言实词释义。(1)“反”是《与朱元思书》中“经纶世务者,窥谷忘反”学过的,同“返”,意思为“返回”。(2)“遇”根据句子的意思“对待宾客厚礼相赠”可知,意思是“对待”。(3)“为”是《桃花源记》中“武陵人捕鱼为业”学过的,意思是“当作,作为”。(4)“去”是《岳阳楼记》中“去国怀乡”学过的,意思是“离开”。

·

·

·

·

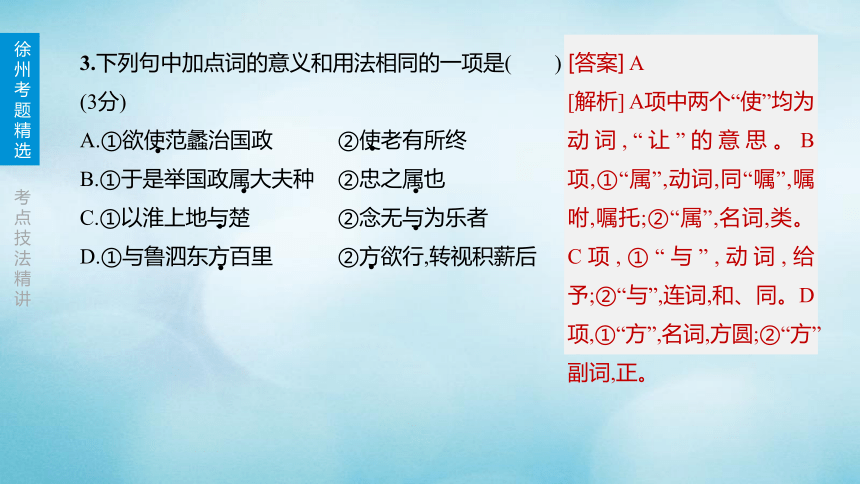

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( ) (3分)

A.①欲使范蠡治国政 ②使老有所终

B.①于是举国政属大夫种 ②忠之属也

C.①以淮上地与楚 ②念无与为乐者

D.①与鲁泗东方百里 ②方欲行,转视积薪后

[答案] A

[解析] A项中两个“使”均为动词,“让”的意思。B项,①“属”,动词,同“嘱”,嘱咐,嘱托;②“属”,名词,类。C项,①“与”,动词,给予;②“与”,连词,和、同。D项,①“方”,名词,方圆;②“方”副词,正。

·

·

·

·

·

·

·

·

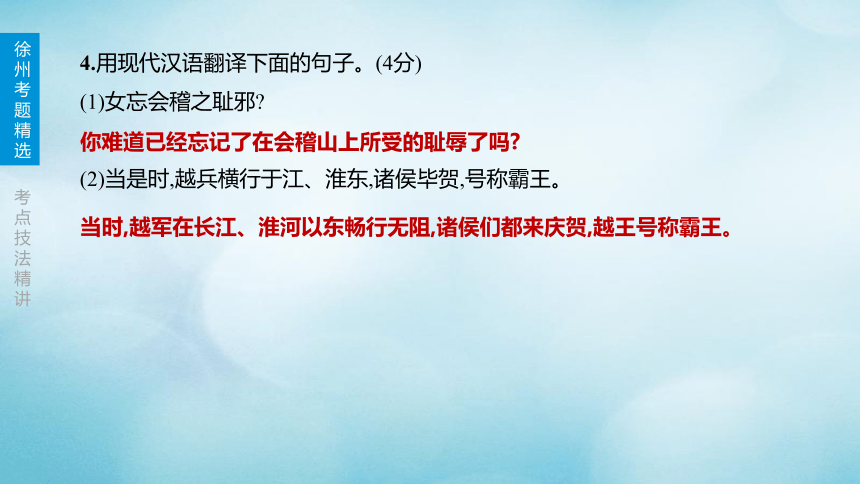

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)女忘会稽之耻邪?

(2)当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。

你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?

当时,越军在长江、淮河以东畅行无阻,诸侯们都来庆贺,越王号称霸王。

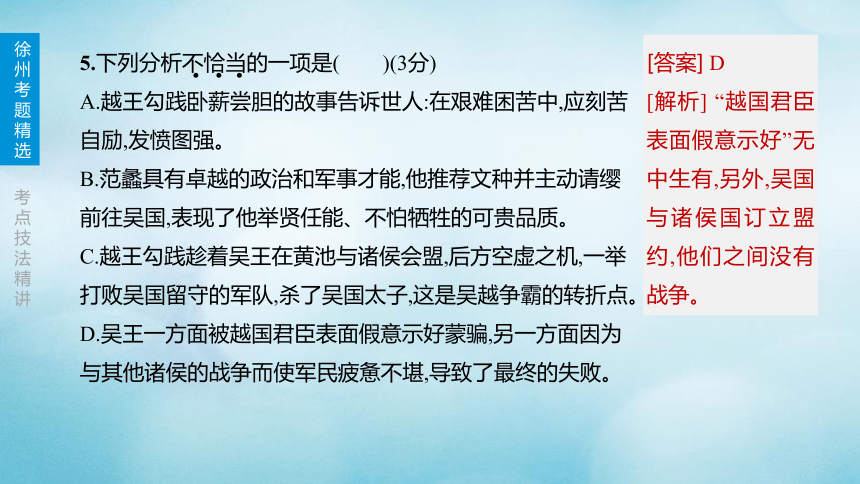

5.下列分析不恰当的一项是( )(3分)

A.越王勾践卧薪尝胆的故事告诉世人:在艰难困苦中,应刻苦自励,发愤图强。

B.范蠡具有卓越的政治和军事才能,他推荐文种并主动请缨前往吴国,表现了他举贤任能、不怕牺牲的可贵品质。

C.越王勾践趁着吴王在黄池与诸侯会盟,后方空虚之机,一举打败吴国留守的军队,杀了吴国太子,这是吴越争霸的转折点。

D.吴王一方面被越国君臣表面假意示好蒙骗,另一方面因为与其他诸侯的战争而使军民疲惫不堪,导致了最终的失败。

·

·

·

[答案] D

[解析] “越国君臣表面假意示好”无中生有,另外,吴国与诸侯国订立盟约,他们之间没有战争。

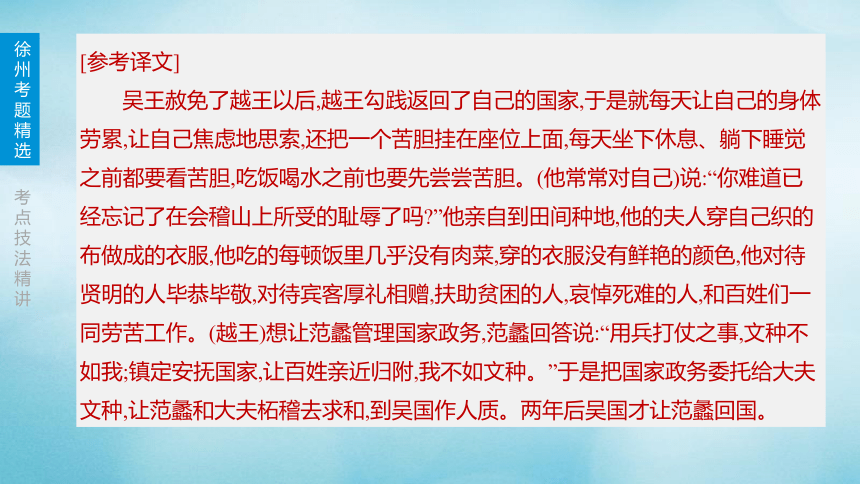

[参考译文]

吴王赦免了越王以后,越王勾践返回了自己的国家,于是就每天让自己的身体劳累,让自己焦虑地思索,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。(他常常对自己)说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服,他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色,他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。(越王)想让范蠡管理国家政务,范蠡回答说:“用兵打仗之事,文种不如我;镇定安抚国家,让百姓亲近归附,我不如文种。”于是把国家政务委托给大夫文种,让范蠡和大夫柘稽去求和,到吴国作人质。两年后吴国才让范蠡回国。

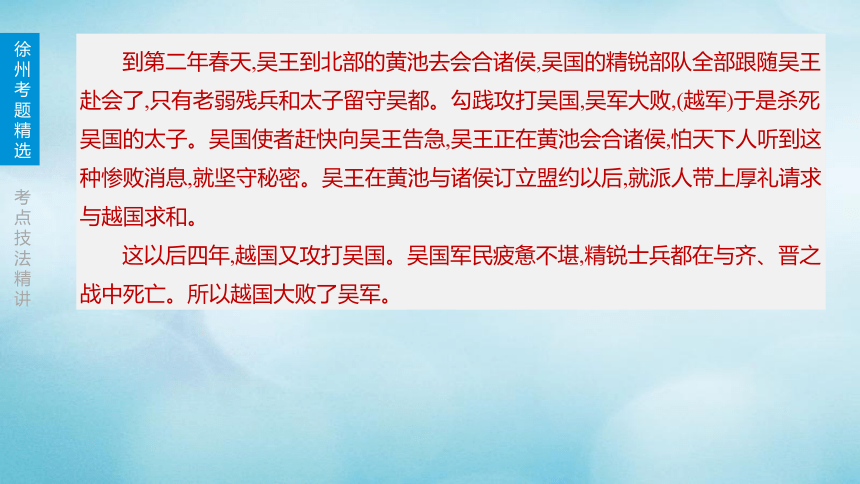

到第二年春天,吴王到北部的黄池去会合诸侯,吴国的精锐部队全部跟随吴王赴会了,只有老弱残兵和太子留守吴都。勾践攻打吴国,吴军大败,(越军)于是杀死吴国的太子。吴国使者赶快向吴王告急,吴王正在黄池会合诸侯,怕天下人听到这种惨败消息,就坚守秘密。吴王在黄池与诸侯订立盟约以后,就派人带上厚礼请求与越国求和。

这以后四年,越国又攻打吴国。吴国军民疲惫不堪,精锐士兵都在与齐、晋之战中死亡。所以越国大败了吴军。

勾践平定了吴国后,就出兵向北渡过淮河,在徐州与齐、晋诸侯会合,向周王室进献贡品。周元王派人赏赐祭肉给勾践,称他为“伯”。勾践离开徐州,渡过淮河南下,把淮河上游的流域送给楚国,把吴国侵占宋国的土地归还给宋国,把泗水以东方圆百里的土地给了鲁国。当时,越军在长江、淮河以东畅行无阻,诸侯们都来庆贺,越王号称霸王。

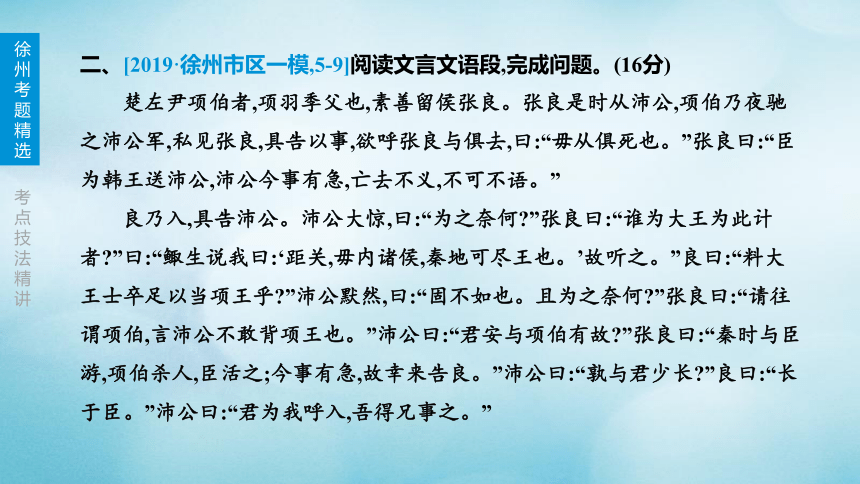

二、[2019·徐州市区一模,5-9]阅读文言文语段,完成问题。(16分)

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。”

良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“谁为大王为此计 者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。”沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”

张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

1.下列句子朗读停顿正确的一项是( ) (3分)

A.项伯/乃夜驰之沛公军

B.料大王士/卒足以当项王乎

C.具以沛公/言报项王

D.今人/有大功而击之

[答案] A

[解析]本题考查的是文言文的断句能力,读题干可以明确题目要求的是选出停顿正确的一项,通过判断,B项的正确断句为“料大王士卒/足以当项王乎”,C项的正确断句为“具以沛公言/报项王”,D项的正确断句为“今/人有大功而击之”;而A句断句的原则是主语和谓语间断开,故本题答案为A。

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)不可不语( )

(2)固不如也( )

(3)项伯杀人,臣活之( )

(4)谁为大王为此计者( )

[答案] (1)告诉、说

(2)本来(固然) (3)使……活

(4)谋、定(出)

[解析]本题考查的是对文言词语的理解能力,这些词语虽在课外文言文中,但是在课内都学过,因此在理解时需要联系课内学过的内容。

·

·

·

·

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是

( ) (3分)

A.①亡去不义 ②河曲智叟亡以应

B.①具告以事 ②各具情态

C.①谓沛公曰 ②太守自谓也

D.①张良出,要项伯 ②便要还家

[答案]D

[解析]本题考查的是对文言词语一词多义的辨别能力。A项的“亡”分别理解为“逃走”“没有”,B项的“具”分别理解为“详细”“具备”,C项的“谓”分别理解为“告 诉”“命名”,D项的“要”均同“邀”,解释成“邀请”。

·

·

·

·

·

·

·

·

4.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点字的解释。(4分)

(1)孰与君少长?

(2)旦日不可不蚤自来谢项王。

·

·

·

·

[答案] (1)和你相比年龄谁大谁小?

(2)明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。

[解析]本题考查的是对文言句子的翻译能力,翻译文言句子一定要把句子中重点的词语翻译出来,如“孰”和“谢”,另一方面句子要翻译完整,把句子特有的语气翻译出来,遵照“信、达、雅”的原则。

5.文段表现了刘邦 、 的性格。(2分)?

[答案]能言善辩、圆滑机智、善于纳言、知人善用(说出其中两条即可)

[解析]本题考查的是对文章内容的理解和对人物形象的概括能力,首先要熟知文章内容,通过文中“沛公奉卮酒为寿,约为婚姻”“日夜望将军至,岂敢反乎”等处便可以知道刘邦的圆滑、善辩、善于用人的性格。

[参考译文]

楚国的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同留侯张良交好。张良这时正跟随着刘邦,项伯就连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他,想叫张良和他一起离开,说:“不要和(刘邦)他们一起死了。”张良说:“我是韩王派给沛公的人,现在沛公遇到危急的事,逃走是不守信义的,不能不告诉他。”

于是张良进去,(把事情)详细地告诉了刘邦。刘邦大惊,说:“这件事怎么办?”张良说:“是谁给大王出这条计策的?”(刘邦)说:“一个见识短浅的小子劝我说:‘守住函谷关,不要放诸侯进来,秦国的土地可以全部占领而称王。’所以就听了他的话。”张良说:“估计大王的军队足够用来抵挡项王吗?”刘邦沉默了一会儿,说:“当然不如啊。这又将怎么办呢?”张良说:“请您亲自告诉项伯,说你不敢背叛项王。”

刘邦说:“你怎么和项伯有交情?”张良说:“秦朝时,(他)和我交往,项伯杀了人,我使他活了下来;现在事情危急,幸亏他来告诉我。”刘邦说:“和你相比年龄谁大谁 小?”张良说:“(他)比我大。”刘邦说:“你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待 他。”张良出去,邀请项伯。项伯就进去见刘邦。刘邦捧上一杯酒向项伯祝福,和项伯约定结为儿女亲家,说:“我进入关中,一点东西都不敢据为己有,登记了官吏、百姓,封闭了仓库,等待将军到来。派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。(我)日夜盼望将军到来,怎么敢反叛呢?希望您全部告诉项王我不敢背叛项王的恩德。”项伯答应了,告诉刘邦说:“明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。 ”

刘邦说:“好。”于是项伯又连夜离去,回到军营里,把刘邦的话报告了项羽,趁机 说: “沛公不先攻破关中,你怎么敢进关来呢?现在人家有了大功,却要攻打他,这是不讲信义。不如趁此好好对待他。”项王答应了。

三、[2019·徐州市区二模,5-9]阅读文言文语段,完成问题。(17分)

萧相国何者,沛丰人也。以文无害为沛主吏掾。高祖为布衣时,何数以吏事护高祖。高祖为亭长,常左右之。高祖以吏繇咸阳,吏皆送奉钱三,何独以五。

秦御史监郡者与从事,常辨之。何乃给泗水卒史事,第一。秦御史欲入言征何,何固请,得毋行。

及高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。项王与诸侯屠烧咸阳而去。汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。何进言韩信,汉王以信为大将军。语在《淮阴侯》事中。

……

汉五年既杀项羽定天下论功行封。群臣争功,岁余功不决。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。功臣皆曰:“臣等身被坚执锐,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?”高帝曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”高帝曰:“夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。今诸君徒能得走兽耳,功狗也。至如萧何,发踪指示,功人也。且诸君独以身随我,多者两三人。今萧何举宗数十人皆随我,功不可忘也。”群臣皆莫敢言。

(选自《史记·萧相国世家》)

1.给文中画线的句子划分停顿,共三处。(3分)

汉 五 年 既 杀 项 羽 定 天 下 论 功 行 封。

[答案]汉五年/既杀项羽/定天下/论功行封。

[解析]此题考查文言句子的断句能力,这就要求要能正确地翻译出这个句子,这句话可译为“汉五年,已经消灭了项羽,平定了天下,于是论功行赏”。翻译出句子后,句子的断句也就迎刃而解了。

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)何数以吏事护高祖( )

(2)屠烧咸阳而去( )

(3)臣等身被坚执锐( )

(4)汉王所以具知天下厄塞( )

[答案] (1)多次 (2)离开 (3)同“披”,穿着 (4)详细

[解析]本题考查的是对文言词语的理解和翻译能力,这就要联系课内学过的知识,“数”可参考课内“又数刀毙之”,“去”可参考课内“一狼径去”,“被”则是考查通假的特殊用法,“具”可参考课内“具答之”。

·

·

·

·

3.下列句中加点词意义和用法相同的一项是

( )(3分)

A.常左右之 左右各四,共八扇

B.诸君知猎乎 投诸渤海之尾

C.徒持文墨议论 诸君徒能得走兽耳

D.语在《淮阴侯》事中 此中人语云

[答案]C

[解析]本题考查的是对文言词语的一词多义的辨别能力。A项中“左右”分别翻译为“名词作动词,帮助”“方位名词,左边和右边”;B项中“诸”分别翻译为“各位”“兼词,相当于‘之于’”;C项中的“徒”均翻译成“只”;D项中“语”分别翻译成“记载”“告诉”。

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)何进言韩信,汉王以信为大将军。

(2)夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。

[答案] (1)萧何(向汉王)推荐韩信,汉王任命韩信为大将军。

(2)打猎时,追(咬)野兽的是猎狗,但发现野兽踪迹,指出野兽所在地方的是猎人。

[解析]此题考查的是文言句子的理解和翻译能力,要求要把句子翻译完整,重点的词语要翻译出来,如第(1)句中的“进 言”“以”,第(2)句中的“夫”“发踪指示”,同时还要把第(2)句的判断语气“……者……也”翻译出来。

5.下列对文中内容理解不正确的一项是( )(3分)

A.萧何文采出众,有识人之明,因为写公文周密没有瑕疵,所以被任命为沛县的主吏掾。高祖还是平民百姓的时候,萧何就觉得他不一般,经常帮助他,并在他去咸阳服役时多给了他两个大钱。

B.沛公进入咸阳以后,为了犒劳将领任他们争抢瓜分珍宝钱财,唯独命萧何接收秦朝丞相府御史府的法律文献,并把它收藏起来。

C.高祖平定天下,论功行赏。群臣争功,对高祖封萧何为酂侯,给予的食邑最多,功臣不服。高祖以猎人与猎狗比喻,并用追随自己打天下的人数来说服功臣。

D.本文情节曲折,故事性强,人物塑造极具个性,符合鲁迅对《史记》的赞誉——“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

[答案] B

[解析]本题考查的是对文章内容的理解能力,这就要求首先能熟知文章内容,然后再作出正确的判断。由“沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之”可知道B项是错误的。

[参考译文]

相国萧何,沛县丰邑人。(他)能为文书而无疵病,被任命为沛县县令手下的主吏掾。汉高祖刘邦还是平民时,萧何多次凭着官吏的职权保护他。刘邦当了亭长,萧何常常帮助他。刘邦以小吏的身份到咸阳服役,小吏们都奉送他三个大钱,唯独萧何送他五个大钱。

秦朝的御史到泗水郡督察郡的工作时,与萧何打过交道,萧何总能把事情办得很妥当。萧何于是担任了泗水郡卒史的工作,公务考核中名列第一。秦朝的御史打算入朝进言征调萧何,萧何一再辞谢,才没有被调走。

等到刘邦起事做了沛公,萧何常常作为他的助手督办公务。沛公进了咸阳,将领们都争先奔向府库,分取金帛财物,唯独萧何首先进入宫室收取秦朝丞相及御史

掌管的法律条文、地理图册、户籍档案等文献资料,并将它们珍藏起来。沛公做了汉王,任命萧何为丞相。项羽和诸侯军队进入咸阳屠杀焚烧了一番就离去了。汉王之所以能够详尽地了解天下的险关要塞,家庭、人口的多少,各地诸方面的强弱,民众的疾苦等,就是因为萧何完好地得到了秦朝的文献档案。萧何(向汉王)推荐韩信,汉王任命韩信为大将军。此事记载在《淮阴侯列传》中。

……

汉五年,已经消灭了项羽,平定了天下,于是论功行赏。(由于)群臣争功,一年多了,功劳的大小也没能决定下来。高祖认为萧何的功劳最显赫,封他为酂侯,给予的食邑最多。功臣们都说:“我们身披战甲,手执兵器,亲身参加战斗,多的身经百战,少的交锋数十回合,攻占城池,夺取地盘,都立了大小不等的战功。

如今萧何没有这样的汗马功劳,只是舞文弄墨,发发议论,不参加战斗,封赏倒反在我们之上,这是为什么呢?”高祖说:“诸位懂得打猎吗?”(群臣回答)说:“懂得打猎。”(高祖又)问:“知道猎狗吗?”(群臣)说:“知道。”(高祖)说:“打猎时,追咬野兽的是猎狗,但发现野兽踪迹,指出野兽所在地方的是猎人。而今大家仅能捉到野兽而已,功劳不过像猎狗。至于像萧何,发现野兽踪迹,指明猎取目标,功劳如同猎人。再说诸位只是个人追随我,多的不过一家两三个人。而萧何让自己本族里的几十人都来随我打天下,功劳是不能忘记的。”群臣都不敢再言语了。

【考情总结】

(1)考纲要求:

《2019徐州市中考考试说明》明确指出针对古文阅读,“古文阅读材料选自课 外”。这与近十年来徐州中考对文言文的考查选材均不一样。但考点要求与近几年表述基本一致:

①根据上下文,正确断句。②解释和辨析古诗文中常用文言实词的意义和用法,掌握一词多义、通假、古今异义和词类活用的现象。③掌握古诗文中常见文言虚词的用法。④用现代汉语正确、通顺地翻译文言句子。⑤把握古诗文的基本内容并能对人物、事件、观点及态度进行评价。

(2)题量分值及考查形式:

2016—2018均为5题16分。2014—2018年,均以课内外对比形式考查。2019年,考查课外文言文阅读,5题16分。2019年,内容理解题目题型变为选择题,需要注意。

(3)考点分析:

朗读停顿(2019年考查断句)、实词(虚词,2019年出现)解释、一词多义、句子翻译、内容理解。其中,朗读停顿为2016年新增考点,且近年来连续考查。

考点一 朗读停顿(含句间停顿)

【答题思路】

1.句子成分之间要停顿。

? 一般说来,文言句子的语法结构与现代汉语大体相同。文言句子的朗读停顿往往在主谓之间、动宾之间或修饰语和中心语之间,这样划分是符合句子完整意思的表达的。

[例句] (1)佳木/秀而繁阴。(《醉翁亭记》)

(2)问/今是何世。(《桃花源记》)

(3)刻/唐贤今人诗赋于其上。 (《岳阳楼记》)

角度一 句中朗读停顿

[解析](1)中“佳木”是动作的发出者,陈述的对象,它与后面谓语部分之间应作停顿。(2)(3)中的动词“问”“刻”与其支配的对象之间也要作停顿。

2.句首发语词、关联词语后面要停顿。

文言文中有些虚词放在句子的开头,起强调语气或领起全句乃至全段的作用。如“夫”“故”“惟”“至若”“若夫”“诚宜”等,在这些词语后面应稍作停顿。

[例句] (1)夫/大国,难测也。(《曹刿论战》)

(2)盖/简桃核修狭者为之。(《核舟记》)

(3)诚宜/开张圣听,以光先帝遗德。(《出师表》)

[解析](1)(2)中的“夫”“盖”为句首发语词,朗读时在它们的后面要作停顿;(3)中的“诚宜”是总结上文又开启下文,朗读时要停顿。

3.根据文句内在逻辑确定朗读停顿。

名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语与中心词读开。

[例句](1)其一/犬坐/于前。 (《狼》)

(2)山行/六七里。 (《醉翁亭记》)

[解析](1)中的“其一”是指其中的一只狼,作全句的主语,“犬”在句中作状语,修饰动词“坐”;(2)中的“山”修饰中心语“行”,“山行”翻译为“沿山路走”,应连读。

4.朗读停顿要体现出省略成分。

朗读中不能把成分省略当作没有省略来读。

[例句]一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。(《曹刿论战》)

[解析] “再而衰,三而竭”中“再”和“三”后面都省略了“鼓”,“再”和“三”后应停顿。

5.根据文意确定停顿。

在朗读文言文时,要根据语境理解文意,只有确切地理解了文意,才能准确地停顿。

[例句]居庙堂之高/则忧其民。(《岳阳楼记》)

[解析]句子的意思是“处在高高的朝堂上,就为他的人民担忧”,这样,句中停顿就是“居庙堂之高/则忧其民”。

6.根据古代文化常识确定停顿。

[例句]虞山/王毅叔远甫/刻。(《核舟记》)

[解析]“王毅叔远甫”即姓王名毅字叔远,“甫”是古代对男子的美称。

1.政 通 人 和

2.先 帝 不 以 臣 卑 鄙

3.余 因 得 遍 观 群 书

4.予 独 爱 莲 之 出 淤 泥 而 不 染

|针对训练|

政通/人和

先帝/不以臣卑鄙

余/因得遍观群书

予/独爱/莲之出淤泥而不染

5.由 是 则 可 以 辟 患 而 有 不 为 也

6.若 夫 日 出 而 林 霏 开

7.盖 竹 柏 影 也

8.感 极 而 悲 者 矣

9.而 不 知 太 守 之 乐 其 乐 也

由是/则可以辟患/而有不为也

若夫/日出而林霏开

盖/竹柏影也

感极/而悲者矣

而不知/太守之乐其乐也

角度二 断句(句间停顿)

【答题思路】

“断句”属于句间停顿,解答此类题,需要先通读全文,了解大意,理清人、事、物、景之间的关系,在此基础上可根据下面的技巧准确断句。此类题目一般以主观题出现,要求考生在一组句群中来划分句子间的停顿。

1.借助“问”“曰”“云”“谓”“言”等表示“说”和“对话”的词语,这些词语(或所跟对象)后往往需要断开。

[例句]客问元方/尊君在不/答曰/待君久不至/已去

[解析]“问”和“答曰”是明显表现“问答”的词语标志。

2.借助名词断句。名词作主语要在其前断开,名词作宾语要在其后断开。

[例句][2019·徐州,5]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。(限两处)

[解析]分析题干可知,“黄池”是一个名词,“王方会诸侯于黄池”意思是“吴王正在黄池会合诸侯”,是一个主谓宾结构全的句子,可以判定“黄池”后可以断开。

3.借助虚词断句。文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,往往是辨明句读的主要标志。

(1)句首语气词“其”“盖”“唯”“夫”“且夫”“若夫”“盍”等前面可断句。还有常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫”“呜呼”等,前后均可断句。

(2)句末语气词“也”“矣”“耶”“哉”“耳”“焉”等后面可断句。

(3)常用在句首的时间词,如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断句。

(4)一些虚词作为指示代词时,如“之”“焉”等,也可帮助断句。

[例句][2019·徐州,5]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。(限两处)

[解析]分析题干可知,“之”是代词,具体代一件事,可在其后断开。

4.借助特殊句式、固定结构、骈句特点断句。

(1)特殊句式。

如:“如……何”(如太行、王屋何?)

“何……之有”(何陋之有?)

“唯……是……”(唯余马首是瞻)

(2)固定结构。

如:“有所”“无所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“然则”等。

(3)骈句特点。如:对偶句、排比句等。

[课内练习]

1.沧 州 南 一 寺 临 河 干 山 门 圮 于 河 二 石 兽 并 沉 焉

2.何 夜 无 月 何 处 无 竹 柏 但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

3.其 中 往 来 种 作 男 女 衣 着 悉 如 外 人

|针对训练|

沧州南一寺临河干/山门圮于河/二石兽并沉焉

何夜无月/何处无竹柏/但少闲人如吾两人者耳

其中往来种作/男女衣着/悉如外人

4.潭 西 南 而 望 斗 折 蛇 行 明 灭 可 见

5.到 亭 上 有 两 人 铺 毡 对 坐 一 童 子 烧 酒 炉 正 沸

潭西南而望/斗折蛇行/明灭可见

到亭上/有两人铺毡对坐/一童子烧酒炉正沸

[课外练习]

6.故 师 之 教 也 不 争 轻 重 尊 卑 贫 富 而 争 于 道 其 人 苟 可 其 事 无 不 可 所 求 尽 得 所 欲 尽 成 此 生 于 得 圣 人 圣 人 生 于 疾 学 不 疾 学 而 能 为 魁 士 名 人 者 未 之 尝 有 也

故师之教也/不争轻重尊卑贫富/而争于道/其人苟可/其事无不可/所求尽得/所欲尽成/此生于得圣人/圣人生于疾学/不疾学而能为魁士名人者/未之尝有也

考点二 实词(虚词)释义

【答题思路】

1.课内迁移法。

平时积累、掌握的文言词语出现在新的语段中,按照以前的语义来翻译。考试中,一般考查的文言实词均在课内出现过,碰到这种情况,就可举一反三。历年中考的文言词语都可以在课内找到相对应的内容,如右表:

历年真题所考的

课外文言文词语 课内文言文词语的

同义对应举例 意思

2019 反 越王勾践反国 经纶世务者,窥谷忘反 《与朱元思书》 同“返”,返回

遇 厚遇宾客 盖追先帝之殊遇 《出师表》 对待

为 为质于吴 武陵人捕鱼为业 《桃花源记》 当作,作为

去 勾践已去 去国怀乡 《岳阳楼记》 离开

2018 引 左右或欲

引相如去 友人惭,下车引之 《陈太丘与友期行》 牵,拉

卒 卒廷见相如 卒获有所闻 《送东阳马生序》 终于,最终

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

(续表)

历年真题所考的

课外文言文词语 课内文言文词语的同义对应举例 意思

2017 闻 闻安定胡

瑗讲明道学 闻道龙标过五溪 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 听说

会 会福唐刘彝赴阙 会宾客大宴 《口技》 恰逢

2016 异 时人异焉 渔人甚异之 《桃花源记》 (感到)诧异

既 益州既定 既加冠 《送东阳马生序》 已经,……之后

善 而善鉴万类 陈康肃公善射 《卖油翁》 善于,擅长

去 乐而不能去也 乃记之而去 《小石潭记》 离开

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

由此可见,复习文言文词语的时候要重视课内文言词语的积累和迁移运用。

2.组词法。

古汉语简洁凝练,很多词语的意义在今天仍然得以保留,文言实词翻译成现代汉语,单音节一般要变成双音节,我们可以为要翻译的实词“组词”,通过组词,使难以理解的文言实词含义明晰。如“竟不索其直”中的“竟”可直接根据现代汉语组词翻译为“竟然”;再如“而己有饥色”中的“色”可组词“脸色”,以此放入句子验证。

3.语境推测法。

联系上下文,根据语境,在已译出其他字的情况下,猜测其词义。如在解释“东坡亦为怆然”中“怆然”时,可以根据《小石潭记》中的“悄怆幽邃”来推断。“怆”在该句中意为“悲伤”,这样就很容易推断出“怆然”意为“悲伤的样子”。

考点三 一词多义

【答题思路】

解答此类题的关键是对课内文言实词一词多义部分的梳理与积累,在解题 时,方法有两个,一个是根据词义判断,另一个是根据词性判断。

1.根据词义判断。

在掌握词语意思的基础上,可以直接采用词义判断的方法。这种方法需要 打牢基础,平时在学习文言知识时,应经常将以往所学过的知识联系起来,做到温故知新,形成一个知识结构系统。如[2019·徐州,7]D项,①“方”为名词,方圆;②“方”为副词,正要。

2.根据词性判断。

若对词义还不能够很确定,可以根据词性判断。若两个词语的词性不同,那么词义肯定就不同了。如[2019·徐州,7]C项,①“与”是动词,给予;②“与”是连词,和、同。

考点四 翻译句子

【答题思路】

翻译句子类试题的选句有一定的特点:

1.有古今异义、通假字、词类活用等特殊语法现象的句子。

2.判断句、被动句、省略句、倒装句等比较特殊的文言句式的句子。

3.有深层含义,对情节发展、文章中心或人物形象(情感)有揭示作用的句子。

句子翻译的简要口诀是:名词要留,无义要删,省略须补,倒装要调,更多时候,用换来整。直译为主,意译为辅。其六个关键词是:保留、对应、更换、补充、调序、删除。如右面的技法示例:

翻译方法 例句 译文

1.保留——古汉语中表示时间、地点、人名、官职等专用名称的词语可直接保留在译文中 ①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。(年号、时间词、人名、地名不用翻译)

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实。(官职名不用翻译) ①庆历四年的春天,滕子京远调巴陵郡做知州

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,都是些忠良诚实的人

2.对应——有的单音节词翻译成现代汉语时,与另一个字组合,以对应现代汉语的意义 然 侍卫之臣不懈于内 然而 侍候 守卫的大臣在朝中不敢懈怠

(续表)

翻译方法 例句 译文

3.更换——有些词的意义已经发生较大变化,翻译时应注意 小大之狱,虽不能察,必以情。(狱:古义“诉讼事件”,今义“监狱”) 大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,也一定根据自己的诚心处理

4.补充——古汉语中常常省略一些成分,翻译时必须把这些省略的成分补充进去 ①省略主语:[2018·徐州]不如(大王)因而厚遇之

②省略谓语:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭

③省略宾语:此人一一为 (其) 具言所闻 ①不如大王趁机厚待他

②第一次击鼓能振作士兵的勇气,第二次(击鼓)勇气减弱,第三次(击鼓)勇气已经衰竭了

③这个人给(他们)详细地介绍了自己所听到的事

(续表)

翻译方法 例句 译文

5.调序——倒装句翻译成现代汉语时,应调整语序 能 谤讥 于市朝。[正常句式为:能于市朝谤讥(寡人)] 能够在公共场所 批评议论我的过失

6.删除——古汉语中有不少虚词起凑足音节、停顿等作用,没有实际意义,翻译时可以不译 ①[2018·徐州]虽杀臣,不能绝也。(“也”,语气助词,无义)

②寒暑易节,始一反焉。

(“焉”,句末语气词,不译) ①即使杀了臣,也不能断绝

②冬夏换季,才往返一次

考点五 内容理解(含人物形象)

主要从以下几个角度进行对比:人物、时间、地点、关键词语、添加内容、因果关系。

1.比对关键词语,避免曲解文意。

[方法]细心辨析选项中对人物的分析、对文本道理的阐述有无夸大、歪曲或偷换概念,注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

[示例][2019·衡阳]《曹刿论战》阅读,选项B,“本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。”说法不妥,文中展示的是曹刿的政治远见而非政治抱负,注意关键词的误用。

角度一 选择辨析

2.对比内容,避免增减内容。

[类型]无中生有:故意添加原材料中未涉及的人物、时间或观点等内容,使选项的分析概括于文无据。

以偏概全:将原文某一方面的判断通过增加或者删减表范围或程度的词语,故意夸大或缩小判断对象的范围。

[方法]将选项内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加或删减内容,注意表范围的关键词。

3.比对人物,避免张冠李戴。

[方法]分清主要人物、次要人物在不同时间、不同地点做的不同事。抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,看是否与原文一致。

[示例][2019·徐州市区二模,9]B项,就把人物和做的事情弄混淆了,“萧何接收秦朝丞相府御史府的法律文献,并把它收藏起来”并不是在沛公的命令下,是萧何主动去做的。

4.比对时间、地点,避免时序出错。

[方法]分析时要特别注意选项中的时间词语、人物行为、事件发生的地点,并与原文比对,防止时间地点出错。

[示例][2019·徐州,9]C项,如果改为“越王勾践趁着吴王在黄池与诸侯会盟,后方空虚之机,一举在黄池打败吴国的军队”就明显出错了,应是在吴国打败吴国留守的军队。

5.比对因果,避免因果混乱。

[方法]比对命题人是否将原因说成结果,或将结果说成原因,或把未然说成已然,或把已然说成未然,或给句子强加因果关系,或把因果关系说成其他关系。

[示例][2019·天津]《送东阳马生序》阅读,选项C,“因为马生和作者是同乡,且学习勤奋刻苦,所以作者写这篇文章的目的是高度赞美马生。”显然是强加因果关系,从文中可以得知,作者写这篇序的目的在文章结尾已经点明“余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也”,即告诫马生自己求学的艰难,勉励同乡马生珍惜现在优越的学习条件,努力学习。

1.审题干,明确概括范围。

一定要看清题干,明确是在全文范围概括,还是在指定段落的范围内概括。

2.归纳段意、层意,明确文段所述事件。

在全文范围内概括段意,看各段讲述了哪件事,涉及了哪个方面;在段落范围内概括层意,看讲述了哪件事,涉及了哪个方面。

角度二 主观理解概括

3.注意时间词、地点词。

表示时间、地点的词语往往是两个事件的转换标志,不同时间、地点所涉及的主人公的所作所为是不同的。

4.“求同存异”,逐条列出。

将文段中讲述的各个事件、各个方面进行整理,讲述同一事件或方面的合并为一,然后逐条列出各个事件、方面。

文言文中人物品质、性格特征表述关键词

【正面人物】

1.君主——宽容豁达、胸怀宽广,沉稳机智、明察秋毫,善于纳谏、从善如流, 任人唯贤、知人善任,体恤百姓。

例:从善如流、知错就改(唐太宗听从魏徵进谏)。

2.大臣(为官、为臣)——忠于职守、忠贞不屈,严肃认真、办事勤勉,机智、 勤俭、英勇,审时度势、知己知彼,为官清廉、公正,有忧患意识,举贤荐能、直言进谏。

例:发奋努力、勤奋刻苦(苏秦);忠贞不屈、高风亮节(苏武);机智、善战、勇敢、屡建奇功(飞将军李广);忠贞、信守承诺(诸葛亮);恬淡静穆、胸怀大志、蔑视权贵、不与世俗同流(陶渊明)。

3.有特殊技能、才能或有德行的人——聪明、勤奋、好学,技艺高超,正直、 有远见,善于观察,不慕权贵(淡泊名利)、扶困济贫,志向远大、重节操、品格高尚,心地宽厚、心忧天下,爱好自然。

例:学者——聪明好学(蒲松龄);有特殊技能或才能的人——技艺高超(《核舟记》中的核工)。

4.百姓——善良、孝顺、正直,忠厚老实、不贪恋钱财,信守承诺、克勤克俭。

例:克勤克俭、坚守志节的中国妇女(《孟母三迁》中的孟母);信守承诺(《急不相弃》中的华歆);仔细观察(《戴嵩画牛》中的牧童)。

【反面人物】

1.君主——有大志,无恒心,气量狭小,昏庸无道。

例:气量狭小、奸诈凶残(《魏武见匈奴使》中的曹操);光有大志,却无恒心、不能踏实认真、精益求精地学习(《学皆不精》的项籍)。

2.官吏——狡猾、贪婪、蛮横,自以为是、狂妄轻率,执法过严、残忍。

例:狡猾、贪婪、蛮横(《取金》中的县官); 颠倒是非的野心家(《指鹿为马》中的拍赵高马屁的官员);自以为是、狂妄轻率,遇事却束手无策或轻举妄动(《纸上谈兵》的赵括);残忍的酷吏(《请君入瓮》中的周兴)。

3.依附官吏的人——外强中干、仗势欺人、凶残贪婪、为非作歹。

例:外强中干、仗势欺人、凶残贪婪(《临江之麋》讽刺的那些人);依仗权势、为非作歹的人(《仓鼠》嘲讽的人)。

4.小人——贪婪、愚蠢(利令智昏),卑鄙龌龊,自私、损人不利己。

5.有一定技能的人——骄傲自大、自以为是、贪名贪利。

例:骄傲自大、自以为是(《卖油翁》中的陈康肃公)。

专题一

课外文言文阅读

第二篇 专题精讲

一、[2019·徐州,5-9]阅读文言文选段,完成问题。(16分)

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,赈贫吊死,与百姓同其劳。欲使范蠡治国政,蠡对曰:“兵甲之事,种①不如蠡;镇抚国家,亲附百姓,蠡不如种。”于是举国政属大夫种,而使范蠡与大夫柘稽行成②,为质③于吴。二岁而吴归蠡。

至明年春,吴王北会诸侯于黄池,吴国精兵从王,惟独老弱与太子留守。勾践伐吴,吴师败,遂杀吴太子。吴告急于王,王方会诸侯于黄池惧天下闻之乃秘之。吴王已盟黄池,乃使人厚礼以请成越。

其后四年,越复伐吴。吴士民罢④弊,轻锐尽死于齐、晋。而越大破吴。

勾践已平吴,乃以兵北渡淮,与齐、晋诸侯会于徐州,致贡于周。周元王使人赐勾践胙⑤,命为伯。勾践已去,渡淮南,以淮上地与楚,归吴所侵宋地于宋,与鲁泗东方百里。当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。

(选自《史记·越王勾践世家》,有删改)

[注释]①种:指越国大夫文种。②成:讲和,和解。③质:人质。④罢:同“疲”。⑤胙:祭肉。

1.用斜线“/”给下面的句子断句。(限两处) (2分)

王 方 会 诸 侯 于 黄 池 惧 天 下 闻 之 乃 秘 之。

[答案]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。

[解析]本题考查文言文断句。本句的意思为:吴王正在黄池会合诸侯,怕天下人听到这种惨败消息,就坚守秘密。分析句子,“王方会诸侯于黄池”是一个主谓宾齐全的句子,下面分句“惧天下闻之”的主语是省略的“吴王”,据此,可在“黄池”后断开。根据虚词断句规则,后面在“之”和“乃”之间也应断开。

·

·

·

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)越王勾践反国( )

(2)厚遇宾客( )

(3)为质于吴( )

(4)勾践已去( )

[答案] (1)同“返”,返回 (2)对待 (3)当作,作为(4)离开

[解析]本题考查文言实词释义。(1)“反”是《与朱元思书》中“经纶世务者,窥谷忘反”学过的,同“返”,意思为“返回”。(2)“遇”根据句子的意思“对待宾客厚礼相赠”可知,意思是“对待”。(3)“为”是《桃花源记》中“武陵人捕鱼为业”学过的,意思是“当作,作为”。(4)“去”是《岳阳楼记》中“去国怀乡”学过的,意思是“离开”。

·

·

·

·

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( ) (3分)

A.①欲使范蠡治国政 ②使老有所终

B.①于是举国政属大夫种 ②忠之属也

C.①以淮上地与楚 ②念无与为乐者

D.①与鲁泗东方百里 ②方欲行,转视积薪后

[答案] A

[解析] A项中两个“使”均为动词,“让”的意思。B项,①“属”,动词,同“嘱”,嘱咐,嘱托;②“属”,名词,类。C项,①“与”,动词,给予;②“与”,连词,和、同。D项,①“方”,名词,方圆;②“方”副词,正。

·

·

·

·

·

·

·

·

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)女忘会稽之耻邪?

(2)当是时,越兵横行于江、淮东,诸侯毕贺,号称霸王。

你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?

当时,越军在长江、淮河以东畅行无阻,诸侯们都来庆贺,越王号称霸王。

5.下列分析不恰当的一项是( )(3分)

A.越王勾践卧薪尝胆的故事告诉世人:在艰难困苦中,应刻苦自励,发愤图强。

B.范蠡具有卓越的政治和军事才能,他推荐文种并主动请缨前往吴国,表现了他举贤任能、不怕牺牲的可贵品质。

C.越王勾践趁着吴王在黄池与诸侯会盟,后方空虚之机,一举打败吴国留守的军队,杀了吴国太子,这是吴越争霸的转折点。

D.吴王一方面被越国君臣表面假意示好蒙骗,另一方面因为与其他诸侯的战争而使军民疲惫不堪,导致了最终的失败。

·

·

·

[答案] D

[解析] “越国君臣表面假意示好”无中生有,另外,吴国与诸侯国订立盟约,他们之间没有战争。

[参考译文]

吴王赦免了越王以后,越王勾践返回了自己的国家,于是就每天让自己的身体劳累,让自己焦虑地思索,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。(他常常对自己)说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服,他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色,他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。(越王)想让范蠡管理国家政务,范蠡回答说:“用兵打仗之事,文种不如我;镇定安抚国家,让百姓亲近归附,我不如文种。”于是把国家政务委托给大夫文种,让范蠡和大夫柘稽去求和,到吴国作人质。两年后吴国才让范蠡回国。

到第二年春天,吴王到北部的黄池去会合诸侯,吴国的精锐部队全部跟随吴王赴会了,只有老弱残兵和太子留守吴都。勾践攻打吴国,吴军大败,(越军)于是杀死吴国的太子。吴国使者赶快向吴王告急,吴王正在黄池会合诸侯,怕天下人听到这种惨败消息,就坚守秘密。吴王在黄池与诸侯订立盟约以后,就派人带上厚礼请求与越国求和。

这以后四年,越国又攻打吴国。吴国军民疲惫不堪,精锐士兵都在与齐、晋之战中死亡。所以越国大败了吴军。

勾践平定了吴国后,就出兵向北渡过淮河,在徐州与齐、晋诸侯会合,向周王室进献贡品。周元王派人赏赐祭肉给勾践,称他为“伯”。勾践离开徐州,渡过淮河南下,把淮河上游的流域送给楚国,把吴国侵占宋国的土地归还给宋国,把泗水以东方圆百里的土地给了鲁国。当时,越军在长江、淮河以东畅行无阻,诸侯们都来庆贺,越王号称霸王。

二、[2019·徐州市区一模,5-9]阅读文言文语段,完成问题。(16分)

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。”

良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“谁为大王为此计 者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。”沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”

张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

1.下列句子朗读停顿正确的一项是( ) (3分)

A.项伯/乃夜驰之沛公军

B.料大王士/卒足以当项王乎

C.具以沛公/言报项王

D.今人/有大功而击之

[答案] A

[解析]本题考查的是文言文的断句能力,读题干可以明确题目要求的是选出停顿正确的一项,通过判断,B项的正确断句为“料大王士卒/足以当项王乎”,C项的正确断句为“具以沛公言/报项王”,D项的正确断句为“今/人有大功而击之”;而A句断句的原则是主语和谓语间断开,故本题答案为A。

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)不可不语( )

(2)固不如也( )

(3)项伯杀人,臣活之( )

(4)谁为大王为此计者( )

[答案] (1)告诉、说

(2)本来(固然) (3)使……活

(4)谋、定(出)

[解析]本题考查的是对文言词语的理解能力,这些词语虽在课外文言文中,但是在课内都学过,因此在理解时需要联系课内学过的内容。

·

·

·

·

3.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是

( ) (3分)

A.①亡去不义 ②河曲智叟亡以应

B.①具告以事 ②各具情态

C.①谓沛公曰 ②太守自谓也

D.①张良出,要项伯 ②便要还家

[答案]D

[解析]本题考查的是对文言词语一词多义的辨别能力。A项的“亡”分别理解为“逃走”“没有”,B项的“具”分别理解为“详细”“具备”,C项的“谓”分别理解为“告 诉”“命名”,D项的“要”均同“邀”,解释成“邀请”。

·

·

·

·

·

·

·

·

4.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点字的解释。(4分)

(1)孰与君少长?

(2)旦日不可不蚤自来谢项王。

·

·

·

·

[答案] (1)和你相比年龄谁大谁小?

(2)明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。

[解析]本题考查的是对文言句子的翻译能力,翻译文言句子一定要把句子中重点的词语翻译出来,如“孰”和“谢”,另一方面句子要翻译完整,把句子特有的语气翻译出来,遵照“信、达、雅”的原则。

5.文段表现了刘邦 、 的性格。(2分)?

[答案]能言善辩、圆滑机智、善于纳言、知人善用(说出其中两条即可)

[解析]本题考查的是对文章内容的理解和对人物形象的概括能力,首先要熟知文章内容,通过文中“沛公奉卮酒为寿,约为婚姻”“日夜望将军至,岂敢反乎”等处便可以知道刘邦的圆滑、善辩、善于用人的性格。

[参考译文]

楚国的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同留侯张良交好。张良这时正跟随着刘邦,项伯就连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他,想叫张良和他一起离开,说:“不要和(刘邦)他们一起死了。”张良说:“我是韩王派给沛公的人,现在沛公遇到危急的事,逃走是不守信义的,不能不告诉他。”

于是张良进去,(把事情)详细地告诉了刘邦。刘邦大惊,说:“这件事怎么办?”张良说:“是谁给大王出这条计策的?”(刘邦)说:“一个见识短浅的小子劝我说:‘守住函谷关,不要放诸侯进来,秦国的土地可以全部占领而称王。’所以就听了他的话。”张良说:“估计大王的军队足够用来抵挡项王吗?”刘邦沉默了一会儿,说:“当然不如啊。这又将怎么办呢?”张良说:“请您亲自告诉项伯,说你不敢背叛项王。”

刘邦说:“你怎么和项伯有交情?”张良说:“秦朝时,(他)和我交往,项伯杀了人,我使他活了下来;现在事情危急,幸亏他来告诉我。”刘邦说:“和你相比年龄谁大谁 小?”张良说:“(他)比我大。”刘邦说:“你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待 他。”张良出去,邀请项伯。项伯就进去见刘邦。刘邦捧上一杯酒向项伯祝福,和项伯约定结为儿女亲家,说:“我进入关中,一点东西都不敢据为己有,登记了官吏、百姓,封闭了仓库,等待将军到来。派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。(我)日夜盼望将军到来,怎么敢反叛呢?希望您全部告诉项王我不敢背叛项王的恩德。”项伯答应了,告诉刘邦说:“明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。 ”

刘邦说:“好。”于是项伯又连夜离去,回到军营里,把刘邦的话报告了项羽,趁机 说: “沛公不先攻破关中,你怎么敢进关来呢?现在人家有了大功,却要攻打他,这是不讲信义。不如趁此好好对待他。”项王答应了。

三、[2019·徐州市区二模,5-9]阅读文言文语段,完成问题。(17分)

萧相国何者,沛丰人也。以文无害为沛主吏掾。高祖为布衣时,何数以吏事护高祖。高祖为亭长,常左右之。高祖以吏繇咸阳,吏皆送奉钱三,何独以五。

秦御史监郡者与从事,常辨之。何乃给泗水卒史事,第一。秦御史欲入言征何,何固请,得毋行。

及高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。项王与诸侯屠烧咸阳而去。汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。何进言韩信,汉王以信为大将军。语在《淮阴侯》事中。

……

汉五年既杀项羽定天下论功行封。群臣争功,岁余功不决。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。功臣皆曰:“臣等身被坚执锐,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?”高帝曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”高帝曰:“夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。今诸君徒能得走兽耳,功狗也。至如萧何,发踪指示,功人也。且诸君独以身随我,多者两三人。今萧何举宗数十人皆随我,功不可忘也。”群臣皆莫敢言。

(选自《史记·萧相国世家》)

1.给文中画线的句子划分停顿,共三处。(3分)

汉 五 年 既 杀 项 羽 定 天 下 论 功 行 封。

[答案]汉五年/既杀项羽/定天下/论功行封。

[解析]此题考查文言句子的断句能力,这就要求要能正确地翻译出这个句子,这句话可译为“汉五年,已经消灭了项羽,平定了天下,于是论功行赏”。翻译出句子后,句子的断句也就迎刃而解了。

2.解释下列加点的词语。(4分)

(1)何数以吏事护高祖( )

(2)屠烧咸阳而去( )

(3)臣等身被坚执锐( )

(4)汉王所以具知天下厄塞( )

[答案] (1)多次 (2)离开 (3)同“披”,穿着 (4)详细

[解析]本题考查的是对文言词语的理解和翻译能力,这就要联系课内学过的知识,“数”可参考课内“又数刀毙之”,“去”可参考课内“一狼径去”,“被”则是考查通假的特殊用法,“具”可参考课内“具答之”。

·

·

·

·

3.下列句中加点词意义和用法相同的一项是

( )(3分)

A.常左右之 左右各四,共八扇

B.诸君知猎乎 投诸渤海之尾

C.徒持文墨议论 诸君徒能得走兽耳

D.语在《淮阴侯》事中 此中人语云

[答案]C

[解析]本题考查的是对文言词语的一词多义的辨别能力。A项中“左右”分别翻译为“名词作动词,帮助”“方位名词,左边和右边”;B项中“诸”分别翻译为“各位”“兼词,相当于‘之于’”;C项中的“徒”均翻译成“只”;D项中“语”分别翻译成“记载”“告诉”。

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)何进言韩信,汉王以信为大将军。

(2)夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。

[答案] (1)萧何(向汉王)推荐韩信,汉王任命韩信为大将军。

(2)打猎时,追(咬)野兽的是猎狗,但发现野兽踪迹,指出野兽所在地方的是猎人。

[解析]此题考查的是文言句子的理解和翻译能力,要求要把句子翻译完整,重点的词语要翻译出来,如第(1)句中的“进 言”“以”,第(2)句中的“夫”“发踪指示”,同时还要把第(2)句的判断语气“……者……也”翻译出来。

5.下列对文中内容理解不正确的一项是( )(3分)

A.萧何文采出众,有识人之明,因为写公文周密没有瑕疵,所以被任命为沛县的主吏掾。高祖还是平民百姓的时候,萧何就觉得他不一般,经常帮助他,并在他去咸阳服役时多给了他两个大钱。

B.沛公进入咸阳以后,为了犒劳将领任他们争抢瓜分珍宝钱财,唯独命萧何接收秦朝丞相府御史府的法律文献,并把它收藏起来。

C.高祖平定天下,论功行赏。群臣争功,对高祖封萧何为酂侯,给予的食邑最多,功臣不服。高祖以猎人与猎狗比喻,并用追随自己打天下的人数来说服功臣。

D.本文情节曲折,故事性强,人物塑造极具个性,符合鲁迅对《史记》的赞誉——“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

[答案] B

[解析]本题考查的是对文章内容的理解能力,这就要求首先能熟知文章内容,然后再作出正确的判断。由“沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之”可知道B项是错误的。

[参考译文]

相国萧何,沛县丰邑人。(他)能为文书而无疵病,被任命为沛县县令手下的主吏掾。汉高祖刘邦还是平民时,萧何多次凭着官吏的职权保护他。刘邦当了亭长,萧何常常帮助他。刘邦以小吏的身份到咸阳服役,小吏们都奉送他三个大钱,唯独萧何送他五个大钱。

秦朝的御史到泗水郡督察郡的工作时,与萧何打过交道,萧何总能把事情办得很妥当。萧何于是担任了泗水郡卒史的工作,公务考核中名列第一。秦朝的御史打算入朝进言征调萧何,萧何一再辞谢,才没有被调走。

等到刘邦起事做了沛公,萧何常常作为他的助手督办公务。沛公进了咸阳,将领们都争先奔向府库,分取金帛财物,唯独萧何首先进入宫室收取秦朝丞相及御史

掌管的法律条文、地理图册、户籍档案等文献资料,并将它们珍藏起来。沛公做了汉王,任命萧何为丞相。项羽和诸侯军队进入咸阳屠杀焚烧了一番就离去了。汉王之所以能够详尽地了解天下的险关要塞,家庭、人口的多少,各地诸方面的强弱,民众的疾苦等,就是因为萧何完好地得到了秦朝的文献档案。萧何(向汉王)推荐韩信,汉王任命韩信为大将军。此事记载在《淮阴侯列传》中。

……

汉五年,已经消灭了项羽,平定了天下,于是论功行赏。(由于)群臣争功,一年多了,功劳的大小也没能决定下来。高祖认为萧何的功劳最显赫,封他为酂侯,给予的食邑最多。功臣们都说:“我们身披战甲,手执兵器,亲身参加战斗,多的身经百战,少的交锋数十回合,攻占城池,夺取地盘,都立了大小不等的战功。

如今萧何没有这样的汗马功劳,只是舞文弄墨,发发议论,不参加战斗,封赏倒反在我们之上,这是为什么呢?”高祖说:“诸位懂得打猎吗?”(群臣回答)说:“懂得打猎。”(高祖又)问:“知道猎狗吗?”(群臣)说:“知道。”(高祖)说:“打猎时,追咬野兽的是猎狗,但发现野兽踪迹,指出野兽所在地方的是猎人。而今大家仅能捉到野兽而已,功劳不过像猎狗。至于像萧何,发现野兽踪迹,指明猎取目标,功劳如同猎人。再说诸位只是个人追随我,多的不过一家两三个人。而萧何让自己本族里的几十人都来随我打天下,功劳是不能忘记的。”群臣都不敢再言语了。

【考情总结】

(1)考纲要求:

《2019徐州市中考考试说明》明确指出针对古文阅读,“古文阅读材料选自课 外”。这与近十年来徐州中考对文言文的考查选材均不一样。但考点要求与近几年表述基本一致:

①根据上下文,正确断句。②解释和辨析古诗文中常用文言实词的意义和用法,掌握一词多义、通假、古今异义和词类活用的现象。③掌握古诗文中常见文言虚词的用法。④用现代汉语正确、通顺地翻译文言句子。⑤把握古诗文的基本内容并能对人物、事件、观点及态度进行评价。

(2)题量分值及考查形式:

2016—2018均为5题16分。2014—2018年,均以课内外对比形式考查。2019年,考查课外文言文阅读,5题16分。2019年,内容理解题目题型变为选择题,需要注意。

(3)考点分析:

朗读停顿(2019年考查断句)、实词(虚词,2019年出现)解释、一词多义、句子翻译、内容理解。其中,朗读停顿为2016年新增考点,且近年来连续考查。

考点一 朗读停顿(含句间停顿)

【答题思路】

1.句子成分之间要停顿。

? 一般说来,文言句子的语法结构与现代汉语大体相同。文言句子的朗读停顿往往在主谓之间、动宾之间或修饰语和中心语之间,这样划分是符合句子完整意思的表达的。

[例句] (1)佳木/秀而繁阴。(《醉翁亭记》)

(2)问/今是何世。(《桃花源记》)

(3)刻/唐贤今人诗赋于其上。 (《岳阳楼记》)

角度一 句中朗读停顿

[解析](1)中“佳木”是动作的发出者,陈述的对象,它与后面谓语部分之间应作停顿。(2)(3)中的动词“问”“刻”与其支配的对象之间也要作停顿。

2.句首发语词、关联词语后面要停顿。

文言文中有些虚词放在句子的开头,起强调语气或领起全句乃至全段的作用。如“夫”“故”“惟”“至若”“若夫”“诚宜”等,在这些词语后面应稍作停顿。

[例句] (1)夫/大国,难测也。(《曹刿论战》)

(2)盖/简桃核修狭者为之。(《核舟记》)

(3)诚宜/开张圣听,以光先帝遗德。(《出师表》)

[解析](1)(2)中的“夫”“盖”为句首发语词,朗读时在它们的后面要作停顿;(3)中的“诚宜”是总结上文又开启下文,朗读时要停顿。

3.根据文句内在逻辑确定朗读停顿。

名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语与中心词读开。

[例句](1)其一/犬坐/于前。 (《狼》)

(2)山行/六七里。 (《醉翁亭记》)

[解析](1)中的“其一”是指其中的一只狼,作全句的主语,“犬”在句中作状语,修饰动词“坐”;(2)中的“山”修饰中心语“行”,“山行”翻译为“沿山路走”,应连读。

4.朗读停顿要体现出省略成分。

朗读中不能把成分省略当作没有省略来读。

[例句]一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。(《曹刿论战》)

[解析] “再而衰,三而竭”中“再”和“三”后面都省略了“鼓”,“再”和“三”后应停顿。

5.根据文意确定停顿。

在朗读文言文时,要根据语境理解文意,只有确切地理解了文意,才能准确地停顿。

[例句]居庙堂之高/则忧其民。(《岳阳楼记》)

[解析]句子的意思是“处在高高的朝堂上,就为他的人民担忧”,这样,句中停顿就是“居庙堂之高/则忧其民”。

6.根据古代文化常识确定停顿。

[例句]虞山/王毅叔远甫/刻。(《核舟记》)

[解析]“王毅叔远甫”即姓王名毅字叔远,“甫”是古代对男子的美称。

1.政 通 人 和

2.先 帝 不 以 臣 卑 鄙

3.余 因 得 遍 观 群 书

4.予 独 爱 莲 之 出 淤 泥 而 不 染

|针对训练|

政通/人和

先帝/不以臣卑鄙

余/因得遍观群书

予/独爱/莲之出淤泥而不染

5.由 是 则 可 以 辟 患 而 有 不 为 也

6.若 夫 日 出 而 林 霏 开

7.盖 竹 柏 影 也

8.感 极 而 悲 者 矣

9.而 不 知 太 守 之 乐 其 乐 也

由是/则可以辟患/而有不为也

若夫/日出而林霏开

盖/竹柏影也

感极/而悲者矣

而不知/太守之乐其乐也

角度二 断句(句间停顿)

【答题思路】

“断句”属于句间停顿,解答此类题,需要先通读全文,了解大意,理清人、事、物、景之间的关系,在此基础上可根据下面的技巧准确断句。此类题目一般以主观题出现,要求考生在一组句群中来划分句子间的停顿。

1.借助“问”“曰”“云”“谓”“言”等表示“说”和“对话”的词语,这些词语(或所跟对象)后往往需要断开。

[例句]客问元方/尊君在不/答曰/待君久不至/已去

[解析]“问”和“答曰”是明显表现“问答”的词语标志。

2.借助名词断句。名词作主语要在其前断开,名词作宾语要在其后断开。

[例句][2019·徐州,5]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。(限两处)

[解析]分析题干可知,“黄池”是一个名词,“王方会诸侯于黄池”意思是“吴王正在黄池会合诸侯”,是一个主谓宾结构全的句子,可以判定“黄池”后可以断开。

3.借助虚词断句。文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,往往是辨明句读的主要标志。

(1)句首语气词“其”“盖”“唯”“夫”“且夫”“若夫”“盍”等前面可断句。还有常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫”“呜呼”等,前后均可断句。

(2)句末语气词“也”“矣”“耶”“哉”“耳”“焉”等后面可断句。

(3)常用在句首的时间词,如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断句。

(4)一些虚词作为指示代词时,如“之”“焉”等,也可帮助断句。

[例句][2019·徐州,5]王方会诸侯于黄池/惧天下闻之/乃秘之。(限两处)

[解析]分析题干可知,“之”是代词,具体代一件事,可在其后断开。

4.借助特殊句式、固定结构、骈句特点断句。

(1)特殊句式。

如:“如……何”(如太行、王屋何?)

“何……之有”(何陋之有?)

“唯……是……”(唯余马首是瞻)

(2)固定结构。

如:“有所”“无所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“然则”等。

(3)骈句特点。如:对偶句、排比句等。

[课内练习]

1.沧 州 南 一 寺 临 河 干 山 门 圮 于 河 二 石 兽 并 沉 焉

2.何 夜 无 月 何 处 无 竹 柏 但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

3.其 中 往 来 种 作 男 女 衣 着 悉 如 外 人

|针对训练|

沧州南一寺临河干/山门圮于河/二石兽并沉焉

何夜无月/何处无竹柏/但少闲人如吾两人者耳

其中往来种作/男女衣着/悉如外人

4.潭 西 南 而 望 斗 折 蛇 行 明 灭 可 见

5.到 亭 上 有 两 人 铺 毡 对 坐 一 童 子 烧 酒 炉 正 沸

潭西南而望/斗折蛇行/明灭可见

到亭上/有两人铺毡对坐/一童子烧酒炉正沸

[课外练习]

6.故 师 之 教 也 不 争 轻 重 尊 卑 贫 富 而 争 于 道 其 人 苟 可 其 事 无 不 可 所 求 尽 得 所 欲 尽 成 此 生 于 得 圣 人 圣 人 生 于 疾 学 不 疾 学 而 能 为 魁 士 名 人 者 未 之 尝 有 也

故师之教也/不争轻重尊卑贫富/而争于道/其人苟可/其事无不可/所求尽得/所欲尽成/此生于得圣人/圣人生于疾学/不疾学而能为魁士名人者/未之尝有也

考点二 实词(虚词)释义

【答题思路】

1.课内迁移法。

平时积累、掌握的文言词语出现在新的语段中,按照以前的语义来翻译。考试中,一般考查的文言实词均在课内出现过,碰到这种情况,就可举一反三。历年中考的文言词语都可以在课内找到相对应的内容,如右表:

历年真题所考的

课外文言文词语 课内文言文词语的

同义对应举例 意思

2019 反 越王勾践反国 经纶世务者,窥谷忘反 《与朱元思书》 同“返”,返回

遇 厚遇宾客 盖追先帝之殊遇 《出师表》 对待

为 为质于吴 武陵人捕鱼为业 《桃花源记》 当作,作为

去 勾践已去 去国怀乡 《岳阳楼记》 离开

2018 引 左右或欲

引相如去 友人惭,下车引之 《陈太丘与友期行》 牵,拉

卒 卒廷见相如 卒获有所闻 《送东阳马生序》 终于,最终

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

(续表)

历年真题所考的

课外文言文词语 课内文言文词语的同义对应举例 意思

2017 闻 闻安定胡

瑗讲明道学 闻道龙标过五溪 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 听说

会 会福唐刘彝赴阙 会宾客大宴 《口技》 恰逢

2016 异 时人异焉 渔人甚异之 《桃花源记》 (感到)诧异

既 益州既定 既加冠 《送东阳马生序》 已经,……之后

善 而善鉴万类 陈康肃公善射 《卖油翁》 善于,擅长

去 乐而不能去也 乃记之而去 《小石潭记》 离开

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

由此可见,复习文言文词语的时候要重视课内文言词语的积累和迁移运用。

2.组词法。

古汉语简洁凝练,很多词语的意义在今天仍然得以保留,文言实词翻译成现代汉语,单音节一般要变成双音节,我们可以为要翻译的实词“组词”,通过组词,使难以理解的文言实词含义明晰。如“竟不索其直”中的“竟”可直接根据现代汉语组词翻译为“竟然”;再如“而己有饥色”中的“色”可组词“脸色”,以此放入句子验证。

3.语境推测法。

联系上下文,根据语境,在已译出其他字的情况下,猜测其词义。如在解释“东坡亦为怆然”中“怆然”时,可以根据《小石潭记》中的“悄怆幽邃”来推断。“怆”在该句中意为“悲伤”,这样就很容易推断出“怆然”意为“悲伤的样子”。

考点三 一词多义

【答题思路】

解答此类题的关键是对课内文言实词一词多义部分的梳理与积累,在解题 时,方法有两个,一个是根据词义判断,另一个是根据词性判断。

1.根据词义判断。

在掌握词语意思的基础上,可以直接采用词义判断的方法。这种方法需要 打牢基础,平时在学习文言知识时,应经常将以往所学过的知识联系起来,做到温故知新,形成一个知识结构系统。如[2019·徐州,7]D项,①“方”为名词,方圆;②“方”为副词,正要。

2.根据词性判断。

若对词义还不能够很确定,可以根据词性判断。若两个词语的词性不同,那么词义肯定就不同了。如[2019·徐州,7]C项,①“与”是动词,给予;②“与”是连词,和、同。

考点四 翻译句子

【答题思路】

翻译句子类试题的选句有一定的特点:

1.有古今异义、通假字、词类活用等特殊语法现象的句子。

2.判断句、被动句、省略句、倒装句等比较特殊的文言句式的句子。

3.有深层含义,对情节发展、文章中心或人物形象(情感)有揭示作用的句子。

句子翻译的简要口诀是:名词要留,无义要删,省略须补,倒装要调,更多时候,用换来整。直译为主,意译为辅。其六个关键词是:保留、对应、更换、补充、调序、删除。如右面的技法示例:

翻译方法 例句 译文

1.保留——古汉语中表示时间、地点、人名、官职等专用名称的词语可直接保留在译文中 ①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。(年号、时间词、人名、地名不用翻译)

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实。(官职名不用翻译) ①庆历四年的春天,滕子京远调巴陵郡做知州

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,都是些忠良诚实的人

2.对应——有的单音节词翻译成现代汉语时,与另一个字组合,以对应现代汉语的意义 然 侍卫之臣不懈于内 然而 侍候 守卫的大臣在朝中不敢懈怠

(续表)

翻译方法 例句 译文

3.更换——有些词的意义已经发生较大变化,翻译时应注意 小大之狱,虽不能察,必以情。(狱:古义“诉讼事件”,今义“监狱”) 大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,也一定根据自己的诚心处理

4.补充——古汉语中常常省略一些成分,翻译时必须把这些省略的成分补充进去 ①省略主语:[2018·徐州]不如(大王)因而厚遇之

②省略谓语:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭

③省略宾语:此人一一为 (其) 具言所闻 ①不如大王趁机厚待他

②第一次击鼓能振作士兵的勇气,第二次(击鼓)勇气减弱,第三次(击鼓)勇气已经衰竭了

③这个人给(他们)详细地介绍了自己所听到的事

(续表)

翻译方法 例句 译文

5.调序——倒装句翻译成现代汉语时,应调整语序 能 谤讥 于市朝。[正常句式为:能于市朝谤讥(寡人)] 能够在公共场所 批评议论我的过失

6.删除——古汉语中有不少虚词起凑足音节、停顿等作用,没有实际意义,翻译时可以不译 ①[2018·徐州]虽杀臣,不能绝也。(“也”,语气助词,无义)

②寒暑易节,始一反焉。

(“焉”,句末语气词,不译) ①即使杀了臣,也不能断绝

②冬夏换季,才往返一次

考点五 内容理解(含人物形象)

主要从以下几个角度进行对比:人物、时间、地点、关键词语、添加内容、因果关系。

1.比对关键词语,避免曲解文意。

[方法]细心辨析选项中对人物的分析、对文本道理的阐述有无夸大、歪曲或偷换概念,注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

[示例][2019·衡阳]《曹刿论战》阅读,选项B,“本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。”说法不妥,文中展示的是曹刿的政治远见而非政治抱负,注意关键词的误用。

角度一 选择辨析

2.对比内容,避免增减内容。

[类型]无中生有:故意添加原材料中未涉及的人物、时间或观点等内容,使选项的分析概括于文无据。

以偏概全:将原文某一方面的判断通过增加或者删减表范围或程度的词语,故意夸大或缩小判断对象的范围。

[方法]将选项内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加或删减内容,注意表范围的关键词。

3.比对人物,避免张冠李戴。

[方法]分清主要人物、次要人物在不同时间、不同地点做的不同事。抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事”,看是否与原文一致。

[示例][2019·徐州市区二模,9]B项,就把人物和做的事情弄混淆了,“萧何接收秦朝丞相府御史府的法律文献,并把它收藏起来”并不是在沛公的命令下,是萧何主动去做的。

4.比对时间、地点,避免时序出错。

[方法]分析时要特别注意选项中的时间词语、人物行为、事件发生的地点,并与原文比对,防止时间地点出错。

[示例][2019·徐州,9]C项,如果改为“越王勾践趁着吴王在黄池与诸侯会盟,后方空虚之机,一举在黄池打败吴国的军队”就明显出错了,应是在吴国打败吴国留守的军队。

5.比对因果,避免因果混乱。

[方法]比对命题人是否将原因说成结果,或将结果说成原因,或把未然说成已然,或把已然说成未然,或给句子强加因果关系,或把因果关系说成其他关系。

[示例][2019·天津]《送东阳马生序》阅读,选项C,“因为马生和作者是同乡,且学习勤奋刻苦,所以作者写这篇文章的目的是高度赞美马生。”显然是强加因果关系,从文中可以得知,作者写这篇序的目的在文章结尾已经点明“余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也”,即告诫马生自己求学的艰难,勉励同乡马生珍惜现在优越的学习条件,努力学习。

1.审题干,明确概括范围。

一定要看清题干,明确是在全文范围概括,还是在指定段落的范围内概括。

2.归纳段意、层意,明确文段所述事件。

在全文范围内概括段意,看各段讲述了哪件事,涉及了哪个方面;在段落范围内概括层意,看讲述了哪件事,涉及了哪个方面。

角度二 主观理解概括

3.注意时间词、地点词。

表示时间、地点的词语往往是两个事件的转换标志,不同时间、地点所涉及的主人公的所作所为是不同的。

4.“求同存异”,逐条列出。

将文段中讲述的各个事件、各个方面进行整理,讲述同一事件或方面的合并为一,然后逐条列出各个事件、方面。

文言文中人物品质、性格特征表述关键词

【正面人物】

1.君主——宽容豁达、胸怀宽广,沉稳机智、明察秋毫,善于纳谏、从善如流, 任人唯贤、知人善任,体恤百姓。

例:从善如流、知错就改(唐太宗听从魏徵进谏)。

2.大臣(为官、为臣)——忠于职守、忠贞不屈,严肃认真、办事勤勉,机智、 勤俭、英勇,审时度势、知己知彼,为官清廉、公正,有忧患意识,举贤荐能、直言进谏。

例:发奋努力、勤奋刻苦(苏秦);忠贞不屈、高风亮节(苏武);机智、善战、勇敢、屡建奇功(飞将军李广);忠贞、信守承诺(诸葛亮);恬淡静穆、胸怀大志、蔑视权贵、不与世俗同流(陶渊明)。

3.有特殊技能、才能或有德行的人——聪明、勤奋、好学,技艺高超,正直、 有远见,善于观察,不慕权贵(淡泊名利)、扶困济贫,志向远大、重节操、品格高尚,心地宽厚、心忧天下,爱好自然。

例:学者——聪明好学(蒲松龄);有特殊技能或才能的人——技艺高超(《核舟记》中的核工)。

4.百姓——善良、孝顺、正直,忠厚老实、不贪恋钱财,信守承诺、克勤克俭。

例:克勤克俭、坚守志节的中国妇女(《孟母三迁》中的孟母);信守承诺(《急不相弃》中的华歆);仔细观察(《戴嵩画牛》中的牧童)。

【反面人物】

1.君主——有大志,无恒心,气量狭小,昏庸无道。

例:气量狭小、奸诈凶残(《魏武见匈奴使》中的曹操);光有大志,却无恒心、不能踏实认真、精益求精地学习(《学皆不精》的项籍)。

2.官吏——狡猾、贪婪、蛮横,自以为是、狂妄轻率,执法过严、残忍。

例:狡猾、贪婪、蛮横(《取金》中的县官); 颠倒是非的野心家(《指鹿为马》中的拍赵高马屁的官员);自以为是、狂妄轻率,遇事却束手无策或轻举妄动(《纸上谈兵》的赵括);残忍的酷吏(《请君入瓮》中的周兴)。

3.依附官吏的人——外强中干、仗势欺人、凶残贪婪、为非作歹。

例:外强中干、仗势欺人、凶残贪婪(《临江之麋》讽刺的那些人);依仗权势、为非作歹的人(《仓鼠》嘲讽的人)。

4.小人——贪婪、愚蠢(利令智昏),卑鄙龌龊,自私、损人不利己。

5.有一定技能的人——骄傲自大、自以为是、贪名贪利。

例:骄傲自大、自以为是(《卖油翁》中的陈康肃公)。