2020人教版必修4高中语文第一单元第1课窦娥冤课时优案1含解析

文档属性

| 名称 | 2020人教版必修4高中语文第一单元第1课窦娥冤课时优案1含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 153.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第1课 窦娥冤

课时优案1

1.读准字音

①当垆( ) ②绣闼( ) ③燕侣莺俦( )

④撚断( ) ⑤恁的( ) ⑥恓惶( )

⑦鞍鞴( ) ⑧祗候( ) ⑨盗跖( )

答案 ①lú ②tà ③chóu ④niǎn ⑤nèn ⑥xī

⑦ān bèi ⑧zhī ⑨zhí

2.词语辨用

(1)姻缘·因缘

①他们俩从小青梅竹马,后来成就了一番好 。

②诗人余光中的名作《乡愁》,许多人耳熟能详,至于他与东南大学的一段 ,却知者甚少。

(2)顺水推船·见风使舵

①怕硬欺软, ,不分好歹,错勘贤愚,是那个时代封建官僚的基本特点。

②我想要保持自己的独立性,不随波逐流,不 ,不失去自己的品格和操守。

(3)分辨·分辩

当别人骂他是汉奸、卖国贼时,他只说了一句“历史会 是非”,便不再作任何 。

答案 (1)①姻缘 ②因缘 (2)①顺水推船 ②见风使舵 (3)分辨 分辩

解析 (1)二者都有“缘分”的意思,但二者适用范围不同。姻缘:指婚姻的缘分。因缘:a.佛教指产生结果的直接原因和辅助促成结果的条件或力量;b.缘分。题中第一句强调两人后来成为夫妻,应填“姻缘”;第二句强调余光中与东南大学的缘分,所以填“因缘”。

(2)顺水推船:比喻顺应趋势办事。见风使舵:比喻态度、做法等跟着情势转变方向(含贬义)。题中第一句强调官府顺着社会风气去处理案件,故填“顺水推船”;第二句空格前的短语“随波逐流”“失去自己的品格和操守”都含贬义,此空应与它们语境一致,故填“见风使舵”。

(3)字音相同,都是动词。异:①“分辨”指分清辨明,着重在区分、辨明差别。②“分辩”指用语言辩白,着重在解释清楚理由。题中历史不会辩白,只有人才会用言语辩白,所以第一空填“分辨”,第二空填“分辩”。

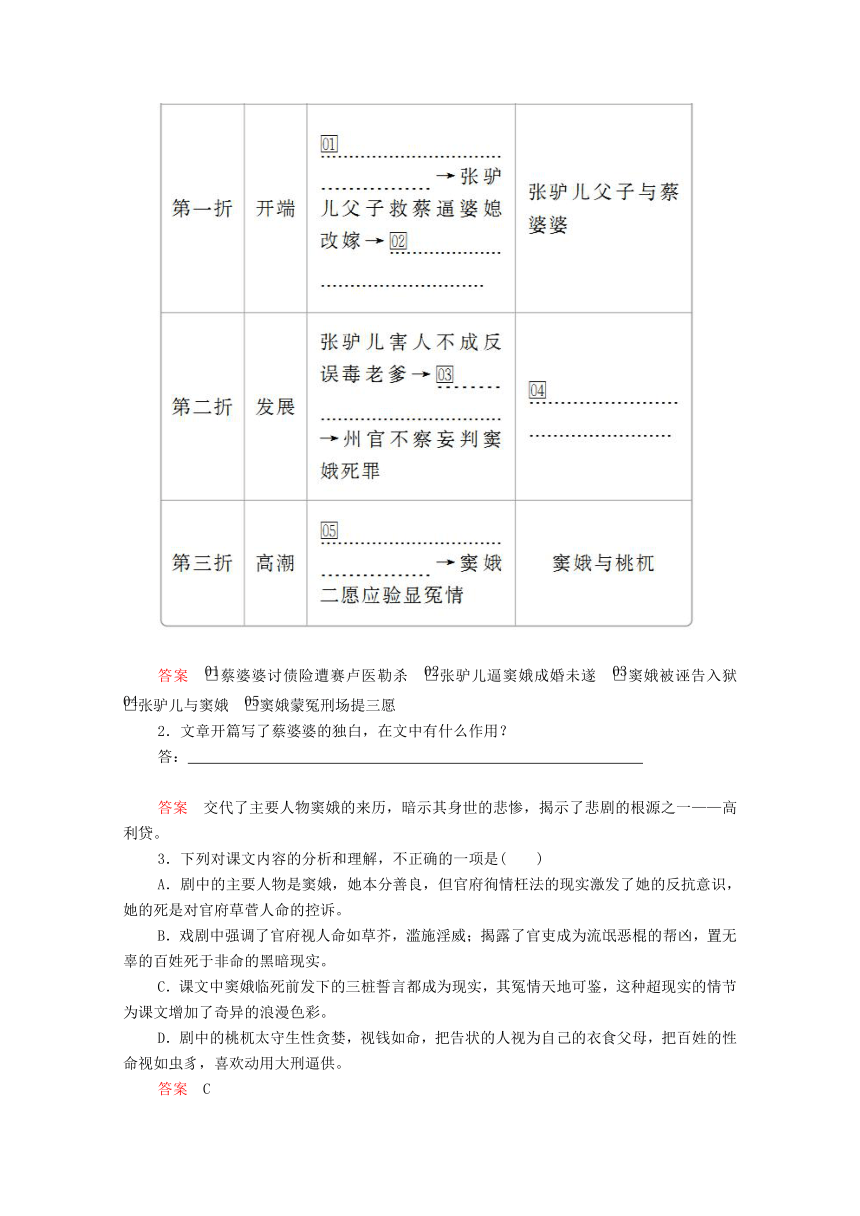

3.成语辨析

判断下列句子中加点成语运用的正误,并说明理由。

(1)每个女子都希望自己能嫁个良人,自此举案齐眉,厮守一生。( )

解释:

(2)毕业20周年同学聚会上,齐玉华回顾了当年和同桌之间的一件趣事,把大家逗得前合后偃,哈哈大笑。( )

解释:

(3)尽管已到中年,但他们二人最终结束了多年的单身生活,燕侣莺俦,终成眷属。( )

解释:

(4)1937年12月13日,日寇占领南京后,禽兽般地吞噬了30多万中国人的生命,浪荡乾坤,人性何在?( )

解释:

答案 (1)√ 举案齐眉:形容夫妻互敬互爱。

(2)× 前合后偃:跌跌撞撞,站不稳。不能用于欢乐场面。

(3)× 燕侣莺俦:比喻年轻的女伴,也比喻相爱的青年男女。使用对象只能是年轻人。

(4)× 浪荡乾坤:本义指政治清明,天下太平;句中所需的词语应有“光天化日之下”的意思。此词与“占领”“吞噬”的语境相矛盾。

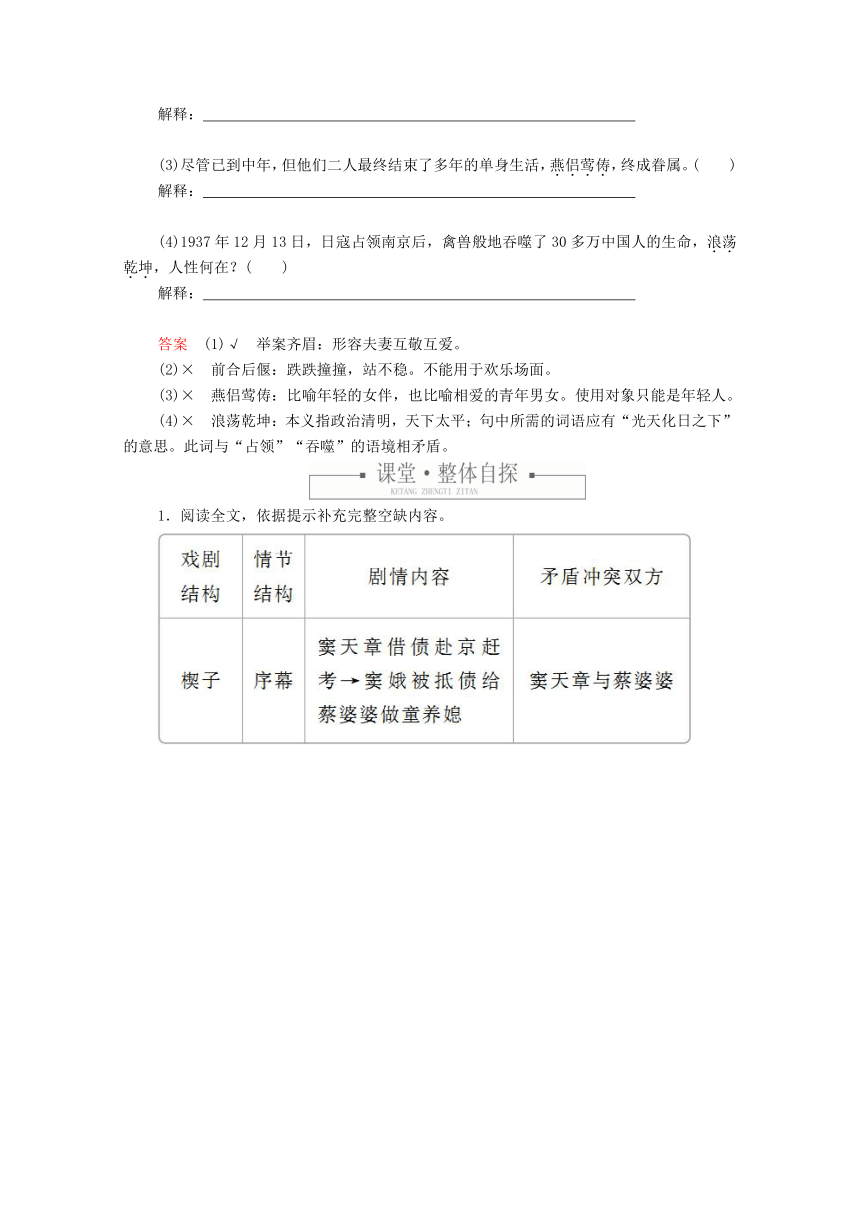

1.阅读全文,依据提示补充完整空缺内容。

答案 蔡婆婆讨债险遭赛卢医勒杀 张驴儿逼窦娥成婚未遂 窦娥被诬告入狱 张驴儿与窦娥 窦娥蒙冤刑场提三愿

2.文章开篇写了蔡婆婆的独白,在文中有什么作用?

答:

答案 交代了主要人物窦娥的来历,暗示其身世的悲惨,揭示了悲剧的根源之一——高利贷。

3.下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A.剧中的主要人物是窦娥,她本分善良,但官府徇情枉法的现实激发了她的反抗意识,她的死是对官府草菅人命的控诉。

B.戏剧中强调了官府视人命如草芥,滥施淫威;揭露了官吏成为流氓恶棍的帮凶,置无辜的百姓死于非命的黑暗现实。

C.课文中窦娥临死前发下的三桩誓言都成为现实,其冤情天地可鉴,这种超现实的情节为课文增加了奇异的浪漫色彩。

D.剧中的桃杌太守生性贪婪,视钱如命,把告状的人视为自己的衣食父母,把百姓的性命视如虫豸,喜欢动用大刑逼供。

答案 C

解析 第三桩誓言三年大旱在课文节选部分没有实现,注意选项中“课文中”这个思考区间。

一、基础检测

1.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①前后不到一个星期,案子就破了。罪犯现已披枷带锁关在监狱里等候审理。

②这所房子看上去装修得十分豪华,但因为地点太偏僻,故而显得孤身只影。

③看到老人们满足的样子,我们不禁感叹,古人老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独皆有所养的理想在魅力新村郭家沟变成了现实。

④姐姐从小到大一马不跨两鞍只想当画家,努力多年后,终于在今天开办个人画展,完成宿愿。

⑤一时间,漫天的雾霾把什么都遮没了,就是远处的电线杆也躲得杳无音信。

⑥青春是可爱的,希望你保持纯真,永远有一颗赤子之心,人生就会满足、快乐。

A.②④⑥ B.①③⑤

C.①③⑥ D.②④⑤

答案 D

解析 ①披枷带锁:身上套着枷锁。指服重刑。符合语境。②孤身只影:孤单一人(多指没有亲属或亲属不在身边)。这里用来形容“房子”,对象误用。③鳏寡孤独:泛指没有或丧失劳动能力而又无依无靠的人。符合语境。④一马不跨两鞍:一匹马不能套两个马鞍。比喻一女不嫁二夫。这里指姐姐的专心,应用“一心一意”。属于用错对象。⑤杳无音信:一点消息也没有,形容失去联系或没有方式联系。“电线杆”是隐没了,不能用“杳无音信”。不合语境。⑥赤子之心:赤子,初生的婴儿。比喻人心地纯洁善良。使用正确。

2.下列各句中没有语病的一句是( )

A.在关汉卿的笔下,写得最为出色的是一些普通妇女形象。她们正直、善良、聪明、机智的性格和强烈的反抗意识为无数世人所倾倒。

B.关汉卿把窦娥心灵深处最美好最闪光的东西展示给观众,使观众看到它的毁灭,看到它的可贵。这体现了悲剧的特点,增强了艺术感染力。

C.《感天动地窦娥冤》的作者是我国元代著名戏曲作家关汉卿写的,剧中窦娥含冤而死,后来窦天章做了高官,替女儿报了仇。

D.关汉卿杂剧题材大多反映现实,生活面非常广阔,揭示了社会各方面的矛盾,对不幸者寄予深厚同情。

答案 D

解析 A项,主客体颠倒,应为“使无数世人倾倒”;B项,逻辑顺序不当,“看到它的可贵”在前,“看到它的毁灭”在后;C项,句式杂糅,应该删去“的作者”或者“写的”。

3.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

窦娥临刑前的三桩誓愿, ① 是作家世界观矛盾的一种反映。作者 ② 是封建时代的剧作家,他 ③ 关心人民的疾苦,却不能意识到人民自身的力量;他 ④ 憎恶封建统治,却又找不到变革现实的出路, ⑤ 最终还是让天地动容清官平冤来解决问题,这 ⑥ 反映了作家的阶级局限和历史局限。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A 则 正 虽然 / 故而 却

B 正 毕竟 尽管 虽然 所以 也

C / / 固然 尽管 于是 或许

D 又 究竟 虽然 / 因此 更

答案 B

解析 ①处前面没有与其后面类似的“是”字句,故D项中的“又”不合适,据此排除D项;②处若选择A项中的“正”与所在句子不连贯,据此排除A项;④处B项中的“虽然”与C项中的“尽管”都表示转折,但“尽管”的态度情感更强烈,与后面内容不太衔接,据此排除C项;⑥处中的“反映”与①处中的“反映”构成并列关系,故“也”合适。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

《窦娥冤》的悲剧冲突价值在于, , , ,

。 , 。窦娥最后的抗议,对这个社会的存在是否合理提出了质疑,最想做顺民以求得生存下去的顺民都被逼无奈,对这个社会提出了强烈的抗议,这种抗议是非常深刻有力的。

①在一系列悲惨遭遇发生在她身上后 ②但她这最起码的要求都被扼杀了 ③封建社会塑造了窦娥这样的妇女 ④她还是想按照封建社会的道德规范生存下去 ⑤却没有给她们生存之地 ⑥窦娥温顺善良

A.④③①⑤⑥② B.④⑤⑥②③①

C.⑥①④②③⑤ D.⑥⑤①④③②

答案 C

解析 通读供排句可知,⑥是总起句,引出故事的主要人物,故⑥应为首句。①④是窦娥“温顺”的具体体现,根据句意,应将④放①后。②中的“这最起码的要求”指④中的“生存下去”,故②放④后。③⑤是对前面内容的总结与补充,应放在最后。⑤在内容上紧承③,且⑤中的“她们”指③中的“窦娥这样的妇女”,故⑤应放在③后。故正确的选项为C项。

二、精段鉴赏

阅读下面的课文选段,完成5~7题。

【耍孩儿】不是我窦娥罚下这等无头愿,委实的冤情不浅;若没些儿灵圣与世人传,也不见得湛湛青天。我不要半星热血红尘洒,都只在八尺旗枪素练悬。等他四下里皆瞧见,这就是咱苌弘化碧,望帝啼鹃。

【二煞】你道是暑气暄,不是那下雪天,岂不闻飞霜六月因邹衍?若果有一腔怨气喷如火,定要感的六出冰花滚似绵,免着我尸骸现;要什么素车白马,断送出古陌荒阡?

【一煞】你道是天公不可期,人心不可怜,不知皇天也肯从人愿。做甚么三年不见甘霖降,也只为东海曾经孝妇冤。如今轮到你山阳县,这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言。

【煞尾】浮云为我阴,悲风为我旋,三桩儿誓愿明提遍。(做哭科,云)婆婆也,直等待雪飞六月,亢旱三年呵,(唱)那其间才把你个屈死的冤魂这窦娥显。

5.下面对窦娥发下的三桩誓愿的分析,不恰当的一项是( )

A.血溅白练,这桩誓愿是希望到刑场上围观的人立刻了解她的冤屈。

B.三桩誓愿表现了窦娥宁死不屈的反抗性格。

C.三桩誓愿也表现了当时人民仇恨罪恶统治,要求变革现实的强烈愿望。

D.三桩誓愿层层深入地表现了窦娥不屈不挠的反抗精神。

答案 C

解析 “要求变革现实的强烈愿望”,当时的人民思想意识还没有如此超前,属于无中生有。

6.结合课文有关内容,简要分析课文选段在塑造窦娥形象方面的作用。

答:

答案 窦娥是封建社会里一个饱受冤屈而又充满着强烈反抗精神的妇女形象。课文选段集中体现了窦娥的反抗精神。从课文选段中我们可以看出社会的黑暗,也可以看出人们对正义的渴盼。

解析 课文选段是窦娥反抗精神的集中体现,也是戏剧的高潮部分。通过课文选段,我们可以看出窦娥这一悲剧形象所生活的黑暗社会和人们对正义的期盼。

7.“煞”就是结尾的曲牌,元杂剧中多为一曲。为什么关汉卿要把“煞”分成【二煞】【一煞】【煞尾】三支曲子呢?

答:

答案 说明蓄积在窦娥胸中的怒火再也无法控制,犹如地下岩浆,冲向决口。也说明剧作家意犹未尽,他要把窦娥的无辜受害,要把人们对窦娥的同情,要把人们对统治者的愤恨表现得痛痛快快,淋漓尽致。于是在结尾处一波三折,把高潮推向顶峰。

解析 这是一个十分有趣的话题,也是其他元杂剧中不多见的一种现象。在《窦娥冤》中出现这种现象,应和这篇杂剧的具体内容有一定的关联,和作者要表达的思想相关,也就是我们在鉴赏文学作品时常说的一句话:内容决定形式。

PAGE

课时优案1

1.读准字音

①当垆( ) ②绣闼( ) ③燕侣莺俦( )

④撚断( ) ⑤恁的( ) ⑥恓惶( )

⑦鞍鞴( ) ⑧祗候( ) ⑨盗跖( )

答案 ①lú ②tà ③chóu ④niǎn ⑤nèn ⑥xī

⑦ān bèi ⑧zhī ⑨zhí

2.词语辨用

(1)姻缘·因缘

①他们俩从小青梅竹马,后来成就了一番好 。

②诗人余光中的名作《乡愁》,许多人耳熟能详,至于他与东南大学的一段 ,却知者甚少。

(2)顺水推船·见风使舵

①怕硬欺软, ,不分好歹,错勘贤愚,是那个时代封建官僚的基本特点。

②我想要保持自己的独立性,不随波逐流,不 ,不失去自己的品格和操守。

(3)分辨·分辩

当别人骂他是汉奸、卖国贼时,他只说了一句“历史会 是非”,便不再作任何 。

答案 (1)①姻缘 ②因缘 (2)①顺水推船 ②见风使舵 (3)分辨 分辩

解析 (1)二者都有“缘分”的意思,但二者适用范围不同。姻缘:指婚姻的缘分。因缘:a.佛教指产生结果的直接原因和辅助促成结果的条件或力量;b.缘分。题中第一句强调两人后来成为夫妻,应填“姻缘”;第二句强调余光中与东南大学的缘分,所以填“因缘”。

(2)顺水推船:比喻顺应趋势办事。见风使舵:比喻态度、做法等跟着情势转变方向(含贬义)。题中第一句强调官府顺着社会风气去处理案件,故填“顺水推船”;第二句空格前的短语“随波逐流”“失去自己的品格和操守”都含贬义,此空应与它们语境一致,故填“见风使舵”。

(3)字音相同,都是动词。异:①“分辨”指分清辨明,着重在区分、辨明差别。②“分辩”指用语言辩白,着重在解释清楚理由。题中历史不会辩白,只有人才会用言语辩白,所以第一空填“分辨”,第二空填“分辩”。

3.成语辨析

判断下列句子中加点成语运用的正误,并说明理由。

(1)每个女子都希望自己能嫁个良人,自此举案齐眉,厮守一生。( )

解释:

(2)毕业20周年同学聚会上,齐玉华回顾了当年和同桌之间的一件趣事,把大家逗得前合后偃,哈哈大笑。( )

解释:

(3)尽管已到中年,但他们二人最终结束了多年的单身生活,燕侣莺俦,终成眷属。( )

解释:

(4)1937年12月13日,日寇占领南京后,禽兽般地吞噬了30多万中国人的生命,浪荡乾坤,人性何在?( )

解释:

答案 (1)√ 举案齐眉:形容夫妻互敬互爱。

(2)× 前合后偃:跌跌撞撞,站不稳。不能用于欢乐场面。

(3)× 燕侣莺俦:比喻年轻的女伴,也比喻相爱的青年男女。使用对象只能是年轻人。

(4)× 浪荡乾坤:本义指政治清明,天下太平;句中所需的词语应有“光天化日之下”的意思。此词与“占领”“吞噬”的语境相矛盾。

1.阅读全文,依据提示补充完整空缺内容。

答案 蔡婆婆讨债险遭赛卢医勒杀 张驴儿逼窦娥成婚未遂 窦娥被诬告入狱 张驴儿与窦娥 窦娥蒙冤刑场提三愿

2.文章开篇写了蔡婆婆的独白,在文中有什么作用?

答:

答案 交代了主要人物窦娥的来历,暗示其身世的悲惨,揭示了悲剧的根源之一——高利贷。

3.下列对课文内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A.剧中的主要人物是窦娥,她本分善良,但官府徇情枉法的现实激发了她的反抗意识,她的死是对官府草菅人命的控诉。

B.戏剧中强调了官府视人命如草芥,滥施淫威;揭露了官吏成为流氓恶棍的帮凶,置无辜的百姓死于非命的黑暗现实。

C.课文中窦娥临死前发下的三桩誓言都成为现实,其冤情天地可鉴,这种超现实的情节为课文增加了奇异的浪漫色彩。

D.剧中的桃杌太守生性贪婪,视钱如命,把告状的人视为自己的衣食父母,把百姓的性命视如虫豸,喜欢动用大刑逼供。

答案 C

解析 第三桩誓言三年大旱在课文节选部分没有实现,注意选项中“课文中”这个思考区间。

一、基础检测

1.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①前后不到一个星期,案子就破了。罪犯现已披枷带锁关在监狱里等候审理。

②这所房子看上去装修得十分豪华,但因为地点太偏僻,故而显得孤身只影。

③看到老人们满足的样子,我们不禁感叹,古人老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独皆有所养的理想在魅力新村郭家沟变成了现实。

④姐姐从小到大一马不跨两鞍只想当画家,努力多年后,终于在今天开办个人画展,完成宿愿。

⑤一时间,漫天的雾霾把什么都遮没了,就是远处的电线杆也躲得杳无音信。

⑥青春是可爱的,希望你保持纯真,永远有一颗赤子之心,人生就会满足、快乐。

A.②④⑥ B.①③⑤

C.①③⑥ D.②④⑤

答案 D

解析 ①披枷带锁:身上套着枷锁。指服重刑。符合语境。②孤身只影:孤单一人(多指没有亲属或亲属不在身边)。这里用来形容“房子”,对象误用。③鳏寡孤独:泛指没有或丧失劳动能力而又无依无靠的人。符合语境。④一马不跨两鞍:一匹马不能套两个马鞍。比喻一女不嫁二夫。这里指姐姐的专心,应用“一心一意”。属于用错对象。⑤杳无音信:一点消息也没有,形容失去联系或没有方式联系。“电线杆”是隐没了,不能用“杳无音信”。不合语境。⑥赤子之心:赤子,初生的婴儿。比喻人心地纯洁善良。使用正确。

2.下列各句中没有语病的一句是( )

A.在关汉卿的笔下,写得最为出色的是一些普通妇女形象。她们正直、善良、聪明、机智的性格和强烈的反抗意识为无数世人所倾倒。

B.关汉卿把窦娥心灵深处最美好最闪光的东西展示给观众,使观众看到它的毁灭,看到它的可贵。这体现了悲剧的特点,增强了艺术感染力。

C.《感天动地窦娥冤》的作者是我国元代著名戏曲作家关汉卿写的,剧中窦娥含冤而死,后来窦天章做了高官,替女儿报了仇。

D.关汉卿杂剧题材大多反映现实,生活面非常广阔,揭示了社会各方面的矛盾,对不幸者寄予深厚同情。

答案 D

解析 A项,主客体颠倒,应为“使无数世人倾倒”;B项,逻辑顺序不当,“看到它的可贵”在前,“看到它的毁灭”在后;C项,句式杂糅,应该删去“的作者”或者“写的”。

3.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

窦娥临刑前的三桩誓愿, ① 是作家世界观矛盾的一种反映。作者 ② 是封建时代的剧作家,他 ③ 关心人民的疾苦,却不能意识到人民自身的力量;他 ④ 憎恶封建统治,却又找不到变革现实的出路, ⑤ 最终还是让天地动容清官平冤来解决问题,这 ⑥ 反映了作家的阶级局限和历史局限。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A 则 正 虽然 / 故而 却

B 正 毕竟 尽管 虽然 所以 也

C / / 固然 尽管 于是 或许

D 又 究竟 虽然 / 因此 更

答案 B

解析 ①处前面没有与其后面类似的“是”字句,故D项中的“又”不合适,据此排除D项;②处若选择A项中的“正”与所在句子不连贯,据此排除A项;④处B项中的“虽然”与C项中的“尽管”都表示转折,但“尽管”的态度情感更强烈,与后面内容不太衔接,据此排除C项;⑥处中的“反映”与①处中的“反映”构成并列关系,故“也”合适。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

《窦娥冤》的悲剧冲突价值在于, , , ,

。 , 。窦娥最后的抗议,对这个社会的存在是否合理提出了质疑,最想做顺民以求得生存下去的顺民都被逼无奈,对这个社会提出了强烈的抗议,这种抗议是非常深刻有力的。

①在一系列悲惨遭遇发生在她身上后 ②但她这最起码的要求都被扼杀了 ③封建社会塑造了窦娥这样的妇女 ④她还是想按照封建社会的道德规范生存下去 ⑤却没有给她们生存之地 ⑥窦娥温顺善良

A.④③①⑤⑥② B.④⑤⑥②③①

C.⑥①④②③⑤ D.⑥⑤①④③②

答案 C

解析 通读供排句可知,⑥是总起句,引出故事的主要人物,故⑥应为首句。①④是窦娥“温顺”的具体体现,根据句意,应将④放①后。②中的“这最起码的要求”指④中的“生存下去”,故②放④后。③⑤是对前面内容的总结与补充,应放在最后。⑤在内容上紧承③,且⑤中的“她们”指③中的“窦娥这样的妇女”,故⑤应放在③后。故正确的选项为C项。

二、精段鉴赏

阅读下面的课文选段,完成5~7题。

【耍孩儿】不是我窦娥罚下这等无头愿,委实的冤情不浅;若没些儿灵圣与世人传,也不见得湛湛青天。我不要半星热血红尘洒,都只在八尺旗枪素练悬。等他四下里皆瞧见,这就是咱苌弘化碧,望帝啼鹃。

【二煞】你道是暑气暄,不是那下雪天,岂不闻飞霜六月因邹衍?若果有一腔怨气喷如火,定要感的六出冰花滚似绵,免着我尸骸现;要什么素车白马,断送出古陌荒阡?

【一煞】你道是天公不可期,人心不可怜,不知皇天也肯从人愿。做甚么三年不见甘霖降,也只为东海曾经孝妇冤。如今轮到你山阳县,这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言。

【煞尾】浮云为我阴,悲风为我旋,三桩儿誓愿明提遍。(做哭科,云)婆婆也,直等待雪飞六月,亢旱三年呵,(唱)那其间才把你个屈死的冤魂这窦娥显。

5.下面对窦娥发下的三桩誓愿的分析,不恰当的一项是( )

A.血溅白练,这桩誓愿是希望到刑场上围观的人立刻了解她的冤屈。

B.三桩誓愿表现了窦娥宁死不屈的反抗性格。

C.三桩誓愿也表现了当时人民仇恨罪恶统治,要求变革现实的强烈愿望。

D.三桩誓愿层层深入地表现了窦娥不屈不挠的反抗精神。

答案 C

解析 “要求变革现实的强烈愿望”,当时的人民思想意识还没有如此超前,属于无中生有。

6.结合课文有关内容,简要分析课文选段在塑造窦娥形象方面的作用。

答:

答案 窦娥是封建社会里一个饱受冤屈而又充满着强烈反抗精神的妇女形象。课文选段集中体现了窦娥的反抗精神。从课文选段中我们可以看出社会的黑暗,也可以看出人们对正义的渴盼。

解析 课文选段是窦娥反抗精神的集中体现,也是戏剧的高潮部分。通过课文选段,我们可以看出窦娥这一悲剧形象所生活的黑暗社会和人们对正义的期盼。

7.“煞”就是结尾的曲牌,元杂剧中多为一曲。为什么关汉卿要把“煞”分成【二煞】【一煞】【煞尾】三支曲子呢?

答:

答案 说明蓄积在窦娥胸中的怒火再也无法控制,犹如地下岩浆,冲向决口。也说明剧作家意犹未尽,他要把窦娥的无辜受害,要把人们对窦娥的同情,要把人们对统治者的愤恨表现得痛痛快快,淋漓尽致。于是在结尾处一波三折,把高潮推向顶峰。

解析 这是一个十分有趣的话题,也是其他元杂剧中不多见的一种现象。在《窦娥冤》中出现这种现象,应和这篇杂剧的具体内容有一定的关联,和作者要表达的思想相关,也就是我们在鉴赏文学作品时常说的一句话:内容决定形式。

PAGE