(人教版部编版)高中历史必修中外历史纲要上册:第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 单元测试(含答案与解析)

文档属性

| 名称 | (人教版部编版)高中历史必修中外历史纲要上册:第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 单元测试(含答案与解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 554.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-27 09:37:54 | ||

图片预览

文档简介

第九单元测试

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.社会学家费孝通回忆参加北平市第一次各界人民代表会议时说,“踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”。从中可以获悉(

)

A.费孝通是北京市第一届人民代表大会代表

B.会议召开匆忙,代表们还来不及换上正装

C.出席会议的普通工人代表居绝大多数

D.人民代表会议具有广泛的代表性

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为中国(

)

①实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政

②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代

③完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

3.下列几组词汇,最能准确反映“过渡时期”这一特殊年代的是(

)

A.工业化抗美援朝三大改造

B.“一边倒”人民公社“另起炉灶”

C.“大跃进”“两弹一星”和平共处

D.合作化“求同存异”“三个面向”

4.据统计,到1950年9月,中国人民银行的存款总额比1949年12月增加了12倍以上。这反映新中国(

)

A.迅速实现经济稳定

B.经济状况根本好转

C.合理调整了工商业

D.人民收入迅速增加

5.20世纪50年代初,中国面临的困难是“能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。为改变这一状况,中国政府(

)A.推行了土地改革

B.组织了人民公社

C.实施了“一五”计划

D.发动了“大跃进”

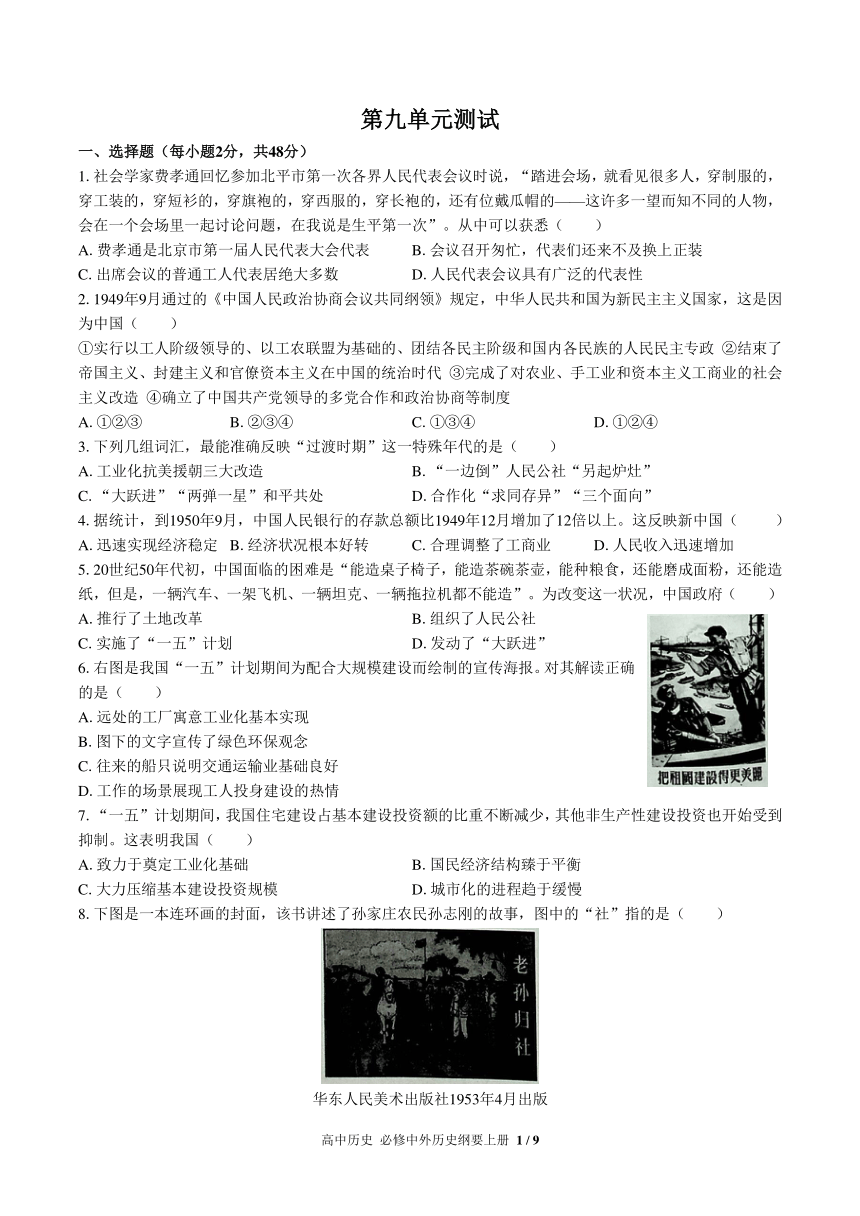

6.右图是我国“一五”计划期间为配合大规模建设而绘制的宣传海报。对其解读正确的是(

)

A.远处的工厂寓意工业化基本实现

B.图下的文字宣传了绿色环保观念

C.往来的船只说明交通运输业基础良好

D.工作的场景展现工人投身建设的热情

7.“一五”计划期间,我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制。这表明我国(

)

A.致力于奠定工业化基础

B.国民经济结构臻于平衡

C.大力压缩基本建设投资规模

D.城市化的进程趋于缓慢

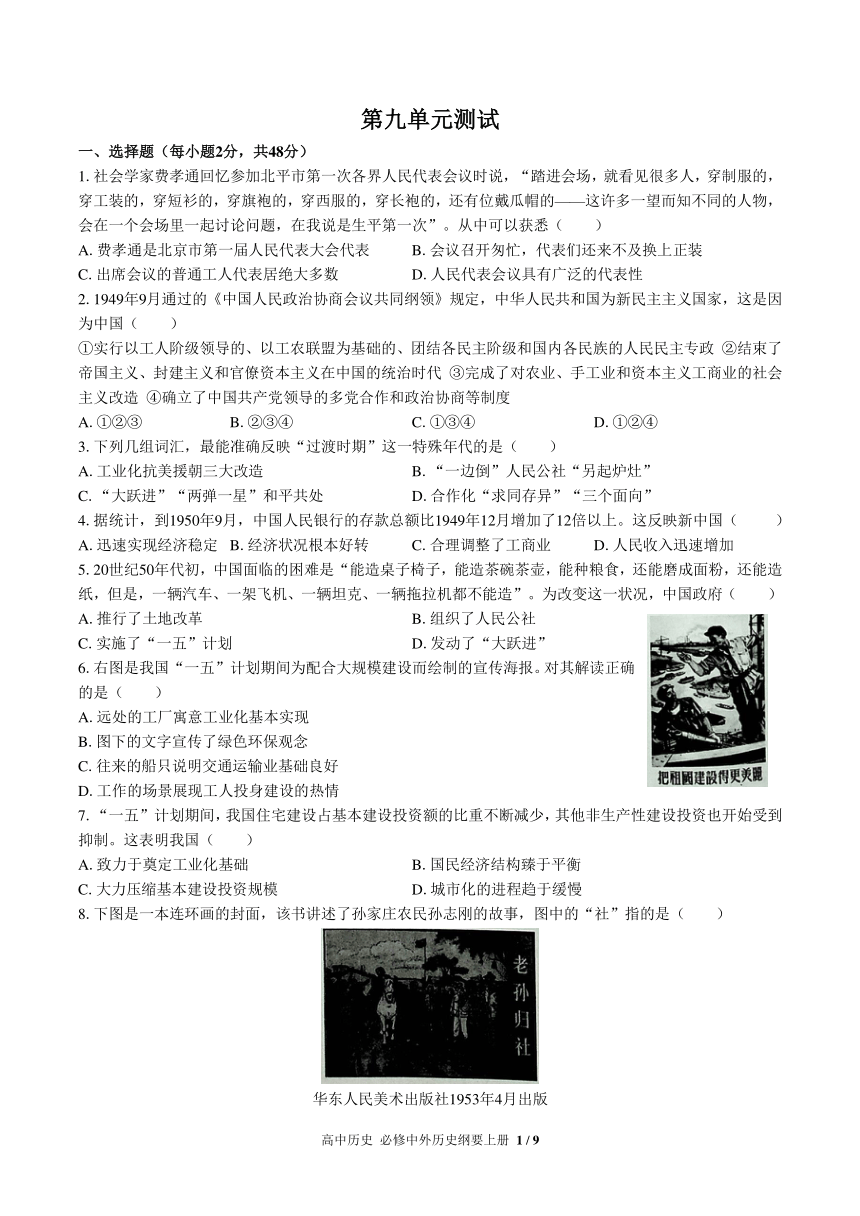

8.下图是一本连环画的封面,该书讲述了孙家庄农民孙志刚的故事,图中的“社”指的是(

)

华东人民美术出版社1953年4月出版

A.农业生产的合作组织

B.公私合营的生产组织

C.人民公社的生产组织

D.包产到组的生产组织

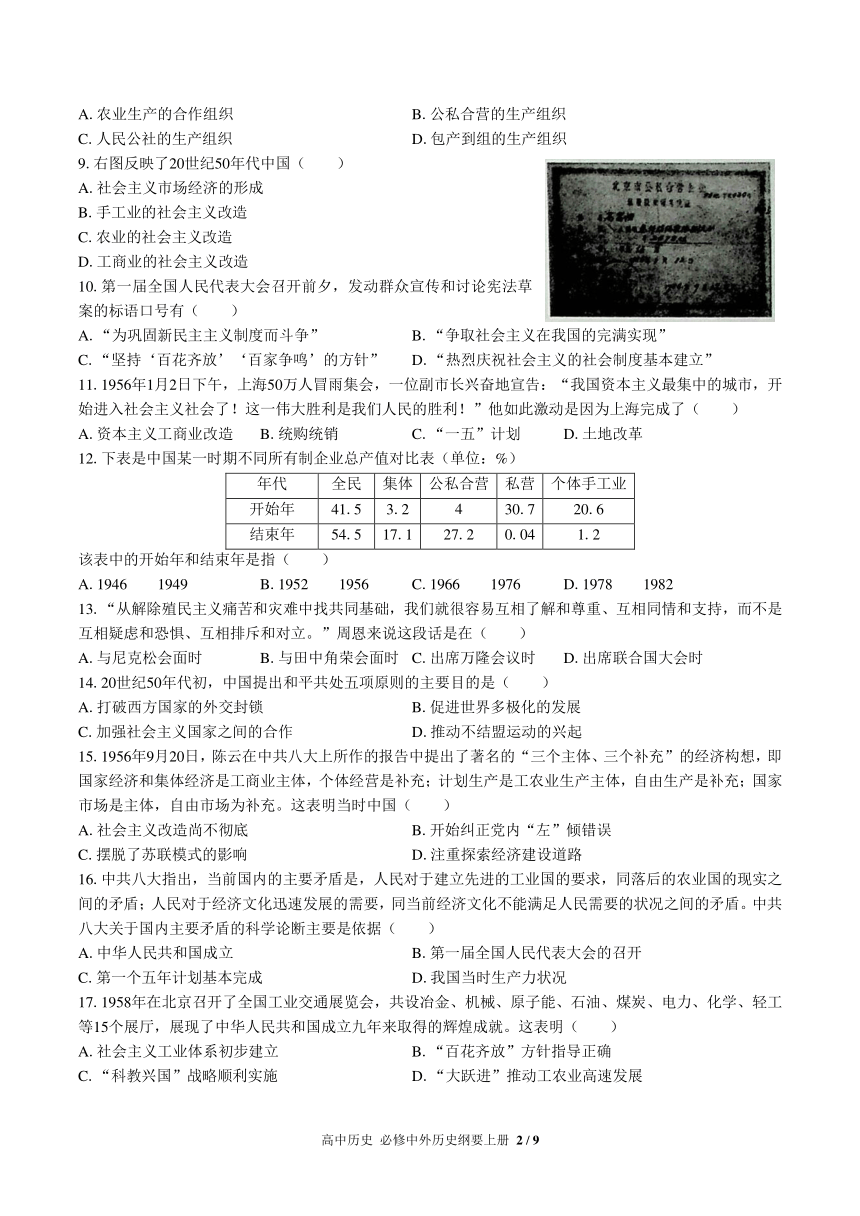

9.右图反映了20世纪50年代中国(

)

A.社会主义市场经济的形成

B.手工业的社会主义改造

C.农业的社会主义改造

D.工商业的社会主义改造

10.第一届全国人民代表大会召开前夕,发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号有(

)

A.“为巩固新民主主义制度而斗争”

B.“争取社会主义在我国的完满实现”

C.“坚持‘百花齐放’‘百家争鸣’的方针”

D.“热烈庆祝社会主义的社会制度基本建立”

11.1956年1月2日下午,上海50万人冒雨集会,一位副市长兴奋地宣告:“我国资本主义最集中的城市,开始进入社会主义社会了!这一伟大胜利是我们人民的胜利!”他如此激动是因为上海完成了(

)

A.资本主义工商业改造

B.统购统销

C.“一五”计划

D.土地改革

12.下表是中国某一时期不同所有制企业总产值对比表(单位:%)

年代

全民

集体

公私合营

私营

个体手工业

开始年

41.5

3.2

4

30.7

20.6

结束年

54.5

17.1

27.2

0.04

1.2

该表中的开始年和结束年是指(

)

A.1946

1949

B.1952

1956

C.1966

1976

D.1978

1982

13.“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。”周恩来说这段话是在(

)

A.与尼克松会面时

B.与田中角荣会面时

C.出席万隆会议时

D.出席联合国大会时

14.20世纪50年代初,中国提出和平共处五项原则的主要目的是(

)

A.打破西方国家的外交封锁

B.促进世界多极化的发展

C.加强社会主义国家之间的合作

D.推动不结盟运动的兴起

15.1956年9月20日,陈云在中共八大上所作的报告中提出了著名的“三个主体、三个补充”的经济构想,即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充。这表明当时中国(

)

A.社会主义改造尚不彻底

B.开始纠正党内“左”倾错误

C.摆脱了苏联模式的影响

D.注重探索经济建设道路

16.中共八大指出,当前国内的主要矛盾是,人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据(

)

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会的召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

17.1958年在北京召开了全国工业交通展览会,共设冶金、机械、原子能、石油、煤炭、电力、化学、轻工等15个展厅,展现了中华人民共和国成立九年来取得的辉煌成就。这表明(

)

A.社会主义工业体系初步建立

B.“百花齐放”方针指导正确

C.“科教兴国”战略顺利实施

D.“大跃进”推动工农业高速发展

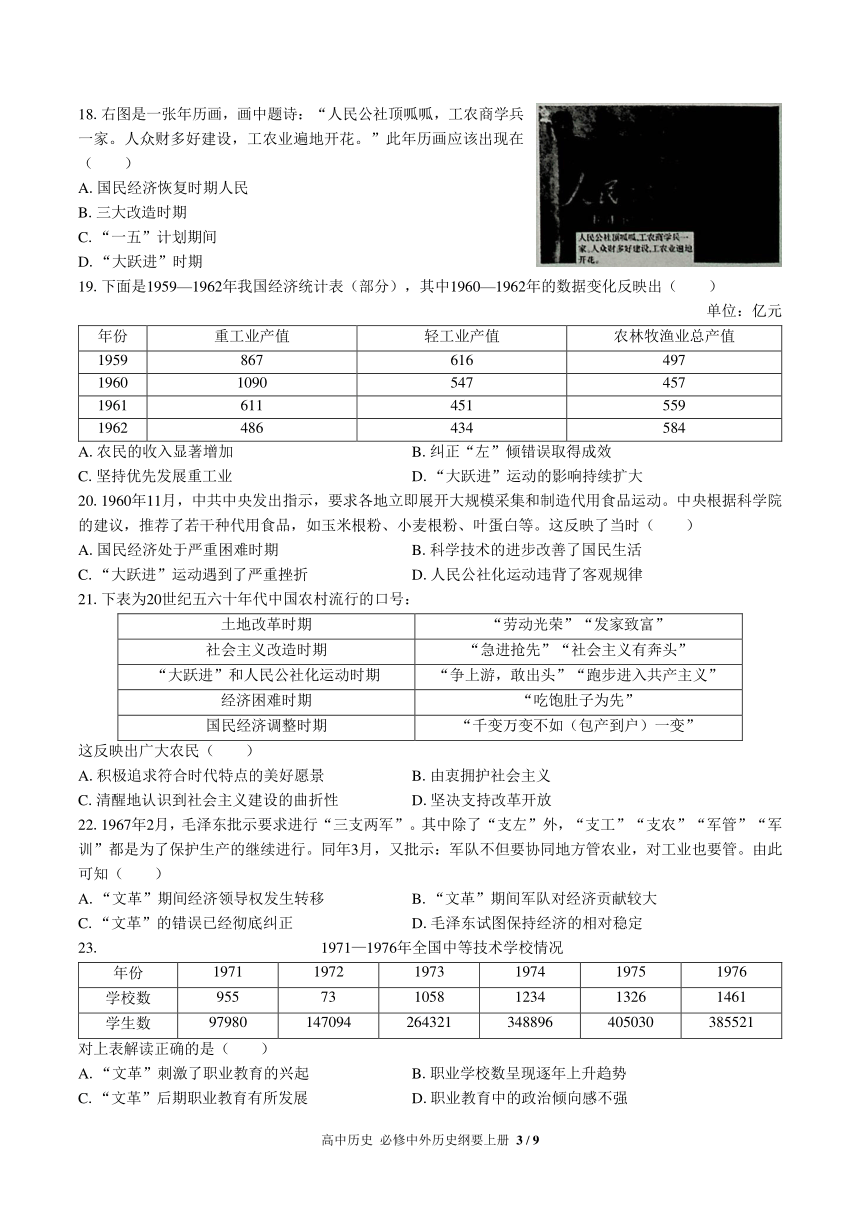

18.右图是一张年历画,画中题诗:“人民公社顶呱呱,工农商学兵一家。人众财多好建设,工农业遍地开花。”此年历画应该出现在(

)

A.国民经济恢复时期人民

B.三大改造时期

C.“一五”计划期间

D.“大跃进”时期

19.下面是1959—1962年我国经济统计表(部分),其中1960—1962年的数据变化反映出(

)

单位:亿元

年份

重工业产值

轻工业产值

农林牧渔业总产值

1959

867

616

497

1960

1090

547

457

1961

611

451

559

1962

486

434

584

A.农民的收入显著增加

B.纠正“左”倾错误取得成效

C.坚持优先发展重工业

D.“大跃进”运动的影响持续扩大

20.1960年11月,中共中央发出指示,要求各地立即展开大规模采集和制造代用食品运动。中央根据科学院的建议,推荐了若干种代用食品,如玉米根粉、小麦根粉、叶蛋白等。这反映了当时(

)

A.国民经济处于严重困难时期

B.科学技术的进步改善了国民生活

C.“大跃进”运动遇到了严重挫折

D.人民公社化运动违背了客观规律

21.下表为20世纪五六十年代中国农村流行的口号:

土地改革时期

“劳动光荣”“发家致富”

社会主义改造时期

“急进抢先”“社会主义有奔头”

“大跃进”和人民公社化运动时期

“争上游,敢出头”“跑步进入共产主义”

经济困难时期

“吃饱肚子为先”

国民经济调整时期

“千变万变不如(包产到户)一变”

这反映出广大农民(

)

A.积极追求符合时代特点的美好愿景

B.由衷拥护社会主义

C.清醒地认识到社会主义建设的曲折性

D.坚决支持改革开放

22.1967年2月,毛泽东批示要求进行“三支两军”。其中除了“支左”外,“支工”“支农”“军管”“军训”都是为了保护生产的继续进行。同年3月,又批示:军队不但要协同地方管农业,对工业也要管。由此可知(

)

A.“文革”期间经济领导权发生转移

B.“文革”期间军队对经济贡献较大

C.“文革”的错误已经彻底纠正

D.毛泽东试图保持经济的相对稳定

23.

1971—1976年全国中等技术学校情况

年份

1971

1972

1973

1974

1975

1976

学校数

955

73

1058

1234

1326

1461

学生数

97980

147094

264321

348896

405030

385521

对上表解读正确的是(

)

A.“文革”刺激了职业教育的兴起

B.职业学校数呈现逐年上升趋势

C.“文革”后期职业教育有所发展

D.职业教育中的政治倾向感不强

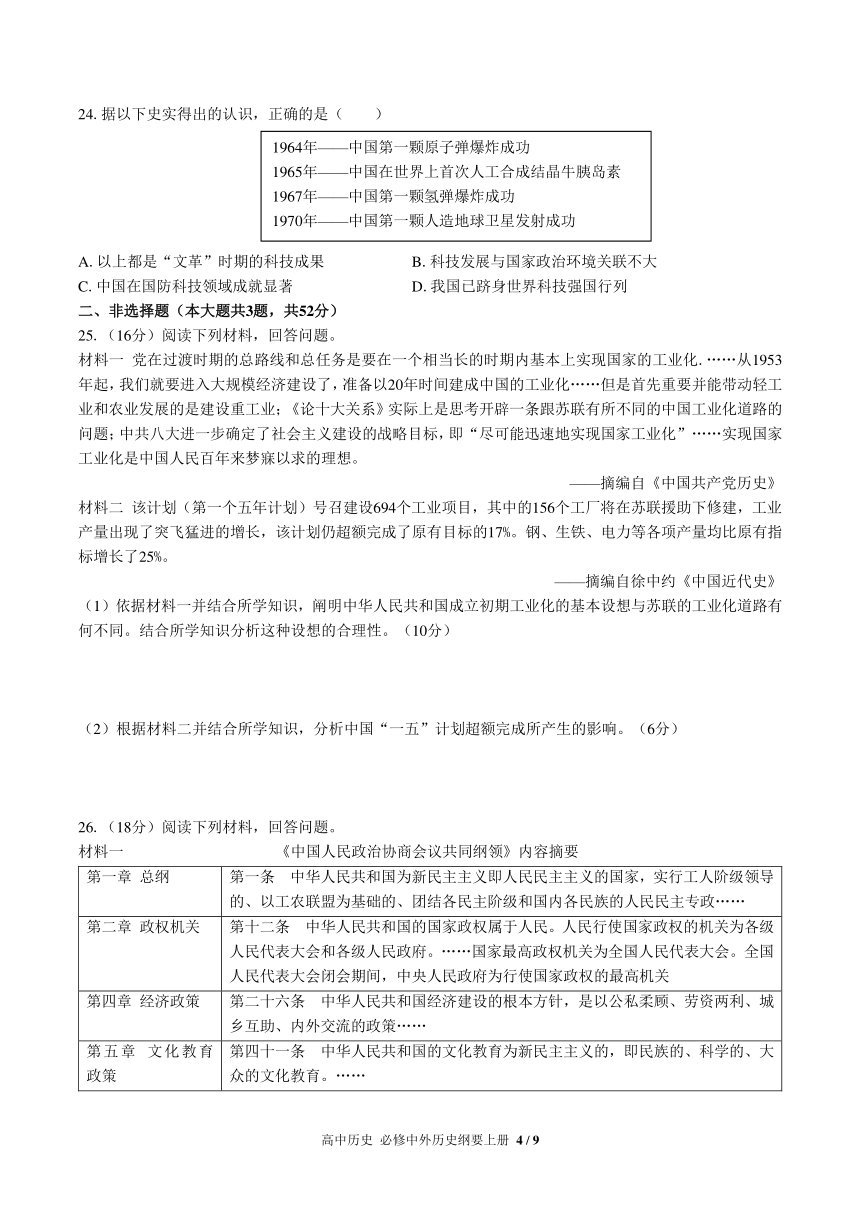

24.据以下史实得出的认识,正确的是(

)

A.以上都是“文革”时期的科技成果

B.科技发展与国家政治环境关联不大

C.中国在国防科技领域成就显著

D.我国已跻身世界科技强国行列

二、非选择题(本大题共3题,共52分)

25.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化.……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题;中共八大进一步确定了社会主义建设的战略目标,即“尽可能迅速地实现国家工业化”……实现国家工业化是中国人民百年来梦寐以求的理想。

——摘编自《中国共产党历史》

材料二

该计划(第一个五年计划)号召建设694个工业项目,其中的156个工厂将在苏联援助下修建,工业产量出现了突飞猛进的增长,该计划仍超额完成了原有目标的17%。钢、生铁、电力等各项产量均比原有指标增长了25%。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)依据材料一并结合所学知识,阐明中华人民共和国成立初期工业化的基本设想与苏联的工业化道路有何不同。结合所学知识分析这种设想的合理性。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国“一五”计划超额完成所产生的影响。(6分)

26.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

《中国人民政治协商会议共同纲领》内容摘要

第一章

总纲

第一条

中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政……

第二章

政权机关

第十二条

中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。……国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关

第四章

经济政策

第二十六条

中华人民共和国经济建设的根本方针,是以公私柔顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策……

第五章

文化教育政策

第四十一条

中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。……

第六章

民族政策

第五十一条

各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区成大小,分别建立各种民族自治机关

材料二

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。”

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

(1)据材料一,概括《中国人民政治协商会议共同纲领》的主要内容。结合所学知识,指出其地位。(8分)

(2)据材料二,1954年《中华人民共和国宪法》规定了我国实行什么政治制度?联系所学知识,该宪法体现了哪两大原则?该宪法的历史意义是什么?(10分)

27.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

1950年9月,在美国操纵下,第5届联大否决了苏联和印度分别提出的恢复中华人民共和国在联合国合法权利的提案。1951年,美国操纵第6届联大否决了苏联等国代表提出的将恢复中华人民共和国合法席位问题列入联大议程的提案,并通过了“延期审议”中国代表权问题的决议。1961年,第16届联大决定将中国代表权问题列入联大议程。这是对美国为阻挠恢复中华人民共和国合法权利而设置的重重障碍的重大突破。1971年7月,美国仍然继续阻挠联合国正确解决中国代表权问题。1971年10月25日,第26届联合国大会以压倒性多数通过了“恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利”的第2758号决议。

——《羊城晚报》

材料二

“世界新秩序之所以不同于旧秩序,就是因为它不由超级大国主宰,而是有很多权力中心,每一个都独立活动。美国既是超级大国,又不是超级大国。”

——美国前国务卿基辛格

(1)材料一反映了联合国在恢复中华人民共和国合法席位问题上曾存在哪两种势力和立场?结合所学知识,说明中国重返联合国的原因。(10分)

(2)材料二反映了什么问题?结合所学知识,回答基辛格任国务卿时,美国在对华外交上采取了什么重大举措,有何历史意义?(8分)

第九单元测试

答案解析

一、

1.【答案】D

【解析】从费孝通的回忆可知此事发生于“北平”时期。根据材料并结合所学知识,1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平举行,来自党派、区域、军队、团体等界别的662名代表参加了会议。由此判断题干中“北平市第一次各界人民代表会议”指的是中国人民政治协商会议第一届全体会议,故A项错误。第一次政协会议从1949年3月七届二中全会后就开始筹备,准备比较充分,并不匆忙,排除B项。服装是职业和身份的象征,从材料可知除了穿“工装”的工人外,还有其他社会各阶层,普通工人只是其中一部分,代表具有广泛性,据此排除C项,得出D项正确。

2.【答案】D

【解析】本题考查学生分析理解能力。在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故①②④正确。③所述发生在1956年,故排除。故选D项。

3.【答案】A

【解析】此题要理解“过渡时期”是指从1949年中华人民共和国成立到1956年社会主义改造完成,故A项符合。B项中人民公社化运动是1958年发动的,排除B项;C项中“大跃进”运动是1958年发动的,“两弹一星”是20世纪六七十年代的成就,排除C项;D项中“三个面向”是20世纪80年代提出的,排除D项。

4.【答案】A

【解析】根据材料并结合所学知识可知,1949年中华人民共和国成立后开始进行经济恢复工作,使新中国迅速实现经济稳定,故A项正确,从1949年中华人民共和国成立后进行恢复经济,到1952年,我国经济状况才取得根本好转,故B项错误;合理调整工商业与题干材料无必然联系,故C项错误;而人民收入迅速增加,也不符合史实,因为当时中华人民共和国刚成立不久,在恢复国民经济的过程中,主要是以实现物价和经济的稳定为主,人民收入还处于非常低的水平,故D项错误。

5.【答案】C

【解析】题干材料的主旨是20世纪50年代初中国的经济状态是:重工业基础极其薄弱。为“改变这一状况”中国政府的举措是制定和实施优先发展重工业的“一五”计划。故选C项。

6.【答案】D

【解析】“一五”计划为我国社会主义工业化奠定了初步基础,但当时工业化还没有实现,由此排除A项。图下的文字宣传的是工业化建设而不是绿色环保观念,由此排除B项。中华人民共和国成立初期大力发展交通运输业是为了改变其落后的局面,往来的船只不能说明交通运输业基础良好,由此排除C项。图中宣传画是为了激发工人建设社会主义的积极性而作,由此选D项。

7.【答案】A

【解析】为奠定我国工业化的基础,“一五”计划采取集中力量优先发展重工业的方针,进而导致我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制,故A项正确;“一五”计划优先发展重工业,这一时期国民经济结构还不能做到平高发展,故B项错误;大力压缩基本建设投资规模是20世纪60年代为克服“大跃进”给国民经济带来的严重比例失调和混乱局面而采取的措施,时间上与题干不符,故C项错误;“一五”计划优先发展重工业致城市人口大量增加,城市化进程加快,故D项错误。

8.【答案】A

【解析】注意图片下方的时间“1953年4月”,这个时期正在进行农业的社会主义改造,故选A项。B项中的公私合营是对资本主义工商业改造时实行的措施,排除。C项中的人民公社是在1958年开始实行的,排除。D项“包产到组”是实行家庭联产承包责任制,时间不符,排除。

9.【答案】D

【解析】理据图片中“北京市公私合营企业”“1956年”等字样,可知反映的是工商业的社会主义改造,故选D项。

10.【答案】B

【解析】解析根据材料“第一届全国人民代表大会召开前夕”“发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号”并结合所学知识可知,第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法,故B项正确,A项排除。“百花齐放”“百家争鸣”的方针是1956年提出的,排除C项。1956年底社会主义三大改造基本完成,标志着我国社会主义制度的基本确立,排除D项。

11.【答案】A

【解析】抓住关键信息,时间是1956年,又提到进入社会主义社会,无疑是完成了对资本主义工商业的社会主义改造。材料“资本主义最集中”是指上海的资本主义工商业发展很充分。故选A项。

12.【答案】B

【解析】本题考查学生阅读表格分析理解问题的能力。从表格中材料可以得出:全民、集体和公私合营所有制企业总产值上升,而私营和个体手工业的总产值急剧下降,这是三大改造的结果。故这一时期处于过渡时期,故选B项。

13.【答案】C

【解析】根据材料中关键信息“周恩来”“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础”“不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立”,结合所学知识可知,这段话是周恩来在有共同遭遇的亚非29个国家的政府首脑参加的万隆会议上发表的演讲,故选C项。

14.【答案】A

【解析】中华人民共和国成立初,美国和一些资本主义国家对中国采取政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁的政策,企图把新中国扼杀在摇篮里。为了积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系,1953年12月,周恩来在接见印度代表团时,第一次提出了和平共处五项原则,故选A项。

15.【答案】D

【解析】中共八大是对社会主义经济建设的探索,故选D项。社会主义改造完成于1956年底,与材料中时间信息“1956年9月20日”不符,排除A项;中共八大对国内矛盾和当前主要任务作出了正确分析,但在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”和人民公社化运动的“左”倾失误,排除B项;根据材料时间信息“1956年9月20日”并结合所学知识可知,当时我国主要借鉴苏联经验,排除C项。

16.【答案】D

【解析】依所学知识可知,三大改造完成后,我国过渡到社会主义社会,先进的社会制度已经确立,但是国内生产力依然落后,导致中国主要矛盾发生变化,故选D项。

17.【答案】A

【解析】材料“冶金、机械、原子能、石油、煤炭、电力、化学、轻工等15个展厅”表明我国社会主义工业体系初步建立,故选A项。“百花齐放”方针是关于文艺而不是关于工业的政策,排除B项;“科教兴国”战略是科技和教育领域的,排除C项;“大跃进”开始于1958年,与材料“九年来取得的辉煌成就”的时间信息不符,排除D项。

18.【答案】D

【解析】从题干材料“人民公社”可知此年历画最早应该出现在1958年。国民经济恢复时期是1949—1952年,三大改造是1953—1956年,“一五”计划是1953—1957年,均与题干时间不符,排除A、B、C三项。“大跃进”运动是1958年开始的,故选D项。

19.【答案】B

【解析】由材料中统计表显示重工业产值大幅缩减,农林牧渔业总产值有所提高可知,1960-1962年进行了国民经济的调整,纠正“左”倾错误,故选B项。“农民的收入显著增加”不符合史实且根据材料无法得出,排除A项;由材料可知重工业产值在下降,可知减少了对重工业的投资,排除C项;材料强调对“大跃进”的调整和纠正,排除D项。

20.【答案】A

【解析】根据材料“1960年11月,中共中央发出指示,要求各地立即展开大规模采集和制造代用食品运动”,结合所学知识,1959—1961年,我国经济发生了严重困难,面对严重的经济困难,中共中央希望通过代用食品解决温饱问题,故选A项。中共十一届三中全会后国民生活才有所改善,排除B项;“大跃进”违背客观经济规律,是导致国民经济困难的原因,排除C项;人民公社化运动超越了经济发展水平,是导致国民经济困难的原因,排除D项。

21.【答案】A

【解析】本题考查的是20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。由材料中口号“发家致富”“社会主义有奔头”“跑步进入共产主义”可知,其反映了人们对美好生活的向往,故选A项。土地改革时期和社会主义改造时期中国还没有进入社会主义社会,排除B项;“争上游,敢出头”“跑步进入共产主义”等口号反映农民急于求成,而非对社会主义有“清醒认识”,排除C项;改革开放开始于20世纪70年代末,排除D项。

22.【答案】D

【解析】“文革”期间经济领导权并未发生转移,故A项错误;材料不能说明此期间军队对经济贡献较大,故B项错误;1967年“文革”才刚刚爆发不久,错误不可能彻底纠正,故C项错误;据材料,进行“三支两军”的目的是“保护生产的继续进行”,在经济领域出现极为混乱的状况时,毛泽东采取各种强制措施使其保持相对稳定,故D项正确。

23.【答案】C

【解析】根据表格“1971—1976年全国中等技术学校情况”可以看出,“文革”后期职业教育发展较快,故选C项。表格中只有20世纪70年代的情况,无法得知职业教育是何时兴起的,且根据所学知识,在中华人民共和国成立初期,职业教育已经兴起,排除A项;根据表格数据,1971年学校数为955,而1972年学校数为73,无法体现“逐年上升”,排除B项;表格中仅有学生和学校的数据,没有政治方面的史实,排除D项。

24.【答案】C

【解析】根据材料信息可知科技成就主要集中在国防科技领域,故选C项。“文革”开始于1966年,排除A项;科技发展与国家政治环境有一定的关系,排除B项;材料提供的史实更多侧重于我国国防科技成就,无法说明我国已跻身世界科技强国行列,排除D项。

二、

25.【答案】(1)不同:苏联是片面发展重工业,忽略了轻工业和农业的发展;而中国是重工业、轻工业、农业三者协调发展。

合理性:农业是工业的基础,农业与轻工业为重工业发展提供原料和资金,没有农业和轻工业的发展,人民生活得不到保障,重工业会后劲不足;而重工业是实现工业化的核心,没有重工业的发展,农业和轻工业也不会得到提高和发展,国防也会没有保障。

(2)影响:使我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础;实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

【解析】(1)第一小问,根据材料“首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业”并结合所学《论十大关系》的内容并联系苏联工业化的特点分析得出苏联是片面发展重工业,忽略了轻工业和农业的发展;而中国是重工业、轻工业、农业三者协调发展。第二小问,根据所学知识,可从农业与轻工业、重工业相互促进方面进行说明,即农业是工业的基础,农业与轻工业为重工业发展提供原料和资金;而重工业是实现工业化的核心,发展重工业有利于促进农业和轻工业的发展,有利于加强国防。

(2)从材料二“工业产量出现了突飞猛进的增长”以及“一五”计划与社会主义工业化和社会主义制度的关系,可知中国“一五”计划超额完成使我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础;实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

26.【答案】(1)内容:规定了国家的性质、政权组织形式和基本方针、政策。

地位:是中央人民政府的施政纲领;起着临时宪法的作用。

(2)制度:人民代表大会制度。

原则:人民民主原则和社会主义原则。

意义:是中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法,开创了人民民主的全新阶段。

【解析】(1)第一小问,根据材料一中“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家”“中华人民共和国的国家政权属于人民”“国家最高政权机关为全国人民代表大会”“经济政策”“文化教育政策”“民族政策”等信息概括得出规定了国家的性质、政权组织形式和基本方针、政策等。第二小问,根据所学知识可知,《中国人民政治协商会议共同纲领》是中央人民政府的施政纲领,具有临时宪法的作用。

(2)第一小问,根据材料二“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”得出人民代表大会制度。第二小问,根据所学知识可知,1954年宪法的原则是人民民主原则和社会主义原则。第三小问,根据所学知识可知,1954年宪法是中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法,开创了人民民主的全新阶段。

27.【答案】(1)势力和立场:以美国为代表的国家持反对立场,以第三世界国家为主的国家持支持立场。

原因:中国综合国力的提高;第三世界国家实力的壮大,美国地位受到冲击。

(2)问题:世界格局的多极化。

举措:美国总统访华,改善中美关系。

意义:促进了中美关系的发展,有利于世界的稳定与和平。

【解析】(1)第一小问,根据材料“在美国操纵下,第5届联大否决了苏联和印度分别提出的恢复中华人民共和国在联合国合法权利的提案”可知,有以美国为代表的国家和以第三世界为主的国家这两种势力,分别持反对和支持的立场。第二小问,结合所学知识可知,从中国综合国力提高,第三世界国家实力增强等方面回答。

(2)第一小问,根据材料“有很多权力中心”可知,是世界格局的多极化。第二小问,根据所学知识可知,是美国总统访华。第三小问,可从中美关系和世界和平稳定等角度回答。

高中历史

必修中外历史纲要上册

5

/

5

一、选择题(每小题2分,共48分)

1.社会学家费孝通回忆参加北平市第一次各界人民代表会议时说,“踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”。从中可以获悉(

)

A.费孝通是北京市第一届人民代表大会代表

B.会议召开匆忙,代表们还来不及换上正装

C.出席会议的普通工人代表居绝大多数

D.人民代表会议具有广泛的代表性

2.1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,中华人民共和国为新民主主义国家,这是因为中国(

)

①实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政

②结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代

③完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

④确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

3.下列几组词汇,最能准确反映“过渡时期”这一特殊年代的是(

)

A.工业化抗美援朝三大改造

B.“一边倒”人民公社“另起炉灶”

C.“大跃进”“两弹一星”和平共处

D.合作化“求同存异”“三个面向”

4.据统计,到1950年9月,中国人民银行的存款总额比1949年12月增加了12倍以上。这反映新中国(

)

A.迅速实现经济稳定

B.经济状况根本好转

C.合理调整了工商业

D.人民收入迅速增加

5.20世纪50年代初,中国面临的困难是“能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。为改变这一状况,中国政府(

)A.推行了土地改革

B.组织了人民公社

C.实施了“一五”计划

D.发动了“大跃进”

6.右图是我国“一五”计划期间为配合大规模建设而绘制的宣传海报。对其解读正确的是(

)

A.远处的工厂寓意工业化基本实现

B.图下的文字宣传了绿色环保观念

C.往来的船只说明交通运输业基础良好

D.工作的场景展现工人投身建设的热情

7.“一五”计划期间,我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制。这表明我国(

)

A.致力于奠定工业化基础

B.国民经济结构臻于平衡

C.大力压缩基本建设投资规模

D.城市化的进程趋于缓慢

8.下图是一本连环画的封面,该书讲述了孙家庄农民孙志刚的故事,图中的“社”指的是(

)

华东人民美术出版社1953年4月出版

A.农业生产的合作组织

B.公私合营的生产组织

C.人民公社的生产组织

D.包产到组的生产组织

9.右图反映了20世纪50年代中国(

)

A.社会主义市场经济的形成

B.手工业的社会主义改造

C.农业的社会主义改造

D.工商业的社会主义改造

10.第一届全国人民代表大会召开前夕,发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号有(

)

A.“为巩固新民主主义制度而斗争”

B.“争取社会主义在我国的完满实现”

C.“坚持‘百花齐放’‘百家争鸣’的方针”

D.“热烈庆祝社会主义的社会制度基本建立”

11.1956年1月2日下午,上海50万人冒雨集会,一位副市长兴奋地宣告:“我国资本主义最集中的城市,开始进入社会主义社会了!这一伟大胜利是我们人民的胜利!”他如此激动是因为上海完成了(

)

A.资本主义工商业改造

B.统购统销

C.“一五”计划

D.土地改革

12.下表是中国某一时期不同所有制企业总产值对比表(单位:%)

年代

全民

集体

公私合营

私营

个体手工业

开始年

41.5

3.2

4

30.7

20.6

结束年

54.5

17.1

27.2

0.04

1.2

该表中的开始年和结束年是指(

)

A.1946

1949

B.1952

1956

C.1966

1976

D.1978

1982

13.“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。”周恩来说这段话是在(

)

A.与尼克松会面时

B.与田中角荣会面时

C.出席万隆会议时

D.出席联合国大会时

14.20世纪50年代初,中国提出和平共处五项原则的主要目的是(

)

A.打破西方国家的外交封锁

B.促进世界多极化的发展

C.加强社会主义国家之间的合作

D.推动不结盟运动的兴起

15.1956年9月20日,陈云在中共八大上所作的报告中提出了著名的“三个主体、三个补充”的经济构想,即国家经济和集体经济是工商业主体,个体经营是补充;计划生产是工农业生产主体,自由生产是补充;国家市场是主体,自由市场为补充。这表明当时中国(

)

A.社会主义改造尚不彻底

B.开始纠正党内“左”倾错误

C.摆脱了苏联模式的影响

D.注重探索经济建设道路

16.中共八大指出,当前国内的主要矛盾是,人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。中共八大关于国内主要矛盾的科学论断主要是依据(

)

A.中华人民共和国成立

B.第一届全国人民代表大会的召开

C.第一个五年计划基本完成

D.我国当时生产力状况

17.1958年在北京召开了全国工业交通展览会,共设冶金、机械、原子能、石油、煤炭、电力、化学、轻工等15个展厅,展现了中华人民共和国成立九年来取得的辉煌成就。这表明(

)

A.社会主义工业体系初步建立

B.“百花齐放”方针指导正确

C.“科教兴国”战略顺利实施

D.“大跃进”推动工农业高速发展

18.右图是一张年历画,画中题诗:“人民公社顶呱呱,工农商学兵一家。人众财多好建设,工农业遍地开花。”此年历画应该出现在(

)

A.国民经济恢复时期人民

B.三大改造时期

C.“一五”计划期间

D.“大跃进”时期

19.下面是1959—1962年我国经济统计表(部分),其中1960—1962年的数据变化反映出(

)

单位:亿元

年份

重工业产值

轻工业产值

农林牧渔业总产值

1959

867

616

497

1960

1090

547

457

1961

611

451

559

1962

486

434

584

A.农民的收入显著增加

B.纠正“左”倾错误取得成效

C.坚持优先发展重工业

D.“大跃进”运动的影响持续扩大

20.1960年11月,中共中央发出指示,要求各地立即展开大规模采集和制造代用食品运动。中央根据科学院的建议,推荐了若干种代用食品,如玉米根粉、小麦根粉、叶蛋白等。这反映了当时(

)

A.国民经济处于严重困难时期

B.科学技术的进步改善了国民生活

C.“大跃进”运动遇到了严重挫折

D.人民公社化运动违背了客观规律

21.下表为20世纪五六十年代中国农村流行的口号:

土地改革时期

“劳动光荣”“发家致富”

社会主义改造时期

“急进抢先”“社会主义有奔头”

“大跃进”和人民公社化运动时期

“争上游,敢出头”“跑步进入共产主义”

经济困难时期

“吃饱肚子为先”

国民经济调整时期

“千变万变不如(包产到户)一变”

这反映出广大农民(

)

A.积极追求符合时代特点的美好愿景

B.由衷拥护社会主义

C.清醒地认识到社会主义建设的曲折性

D.坚决支持改革开放

22.1967年2月,毛泽东批示要求进行“三支两军”。其中除了“支左”外,“支工”“支农”“军管”“军训”都是为了保护生产的继续进行。同年3月,又批示:军队不但要协同地方管农业,对工业也要管。由此可知(

)

A.“文革”期间经济领导权发生转移

B.“文革”期间军队对经济贡献较大

C.“文革”的错误已经彻底纠正

D.毛泽东试图保持经济的相对稳定

23.

1971—1976年全国中等技术学校情况

年份

1971

1972

1973

1974

1975

1976

学校数

955

73

1058

1234

1326

1461

学生数

97980

147094

264321

348896

405030

385521

对上表解读正确的是(

)

A.“文革”刺激了职业教育的兴起

B.职业学校数呈现逐年上升趋势

C.“文革”后期职业教育有所发展

D.职业教育中的政治倾向感不强

24.据以下史实得出的认识,正确的是(

)

A.以上都是“文革”时期的科技成果

B.科技发展与国家政治环境关联不大

C.中国在国防科技领域成就显著

D.我国已跻身世界科技强国行列

二、非选择题(本大题共3题,共52分)

25.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化.……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题;中共八大进一步确定了社会主义建设的战略目标,即“尽可能迅速地实现国家工业化”……实现国家工业化是中国人民百年来梦寐以求的理想。

——摘编自《中国共产党历史》

材料二

该计划(第一个五年计划)号召建设694个工业项目,其中的156个工厂将在苏联援助下修建,工业产量出现了突飞猛进的增长,该计划仍超额完成了原有目标的17%。钢、生铁、电力等各项产量均比原有指标增长了25%。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)依据材料一并结合所学知识,阐明中华人民共和国成立初期工业化的基本设想与苏联的工业化道路有何不同。结合所学知识分析这种设想的合理性。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国“一五”计划超额完成所产生的影响。(6分)

26.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

《中国人民政治协商会议共同纲领》内容摘要

第一章

总纲

第一条

中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政……

第二章

政权机关

第十二条

中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。……国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关

第四章

经济政策

第二十六条

中华人民共和国经济建设的根本方针,是以公私柔顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策……

第五章

文化教育政策

第四十一条

中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。……

第六章

民族政策

第五十一条

各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区成大小,分别建立各种民族自治机关

材料二

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。”

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

(1)据材料一,概括《中国人民政治协商会议共同纲领》的主要内容。结合所学知识,指出其地位。(8分)

(2)据材料二,1954年《中华人民共和国宪法》规定了我国实行什么政治制度?联系所学知识,该宪法体现了哪两大原则?该宪法的历史意义是什么?(10分)

27.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

1950年9月,在美国操纵下,第5届联大否决了苏联和印度分别提出的恢复中华人民共和国在联合国合法权利的提案。1951年,美国操纵第6届联大否决了苏联等国代表提出的将恢复中华人民共和国合法席位问题列入联大议程的提案,并通过了“延期审议”中国代表权问题的决议。1961年,第16届联大决定将中国代表权问题列入联大议程。这是对美国为阻挠恢复中华人民共和国合法权利而设置的重重障碍的重大突破。1971年7月,美国仍然继续阻挠联合国正确解决中国代表权问题。1971年10月25日,第26届联合国大会以压倒性多数通过了“恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利”的第2758号决议。

——《羊城晚报》

材料二

“世界新秩序之所以不同于旧秩序,就是因为它不由超级大国主宰,而是有很多权力中心,每一个都独立活动。美国既是超级大国,又不是超级大国。”

——美国前国务卿基辛格

(1)材料一反映了联合国在恢复中华人民共和国合法席位问题上曾存在哪两种势力和立场?结合所学知识,说明中国重返联合国的原因。(10分)

(2)材料二反映了什么问题?结合所学知识,回答基辛格任国务卿时,美国在对华外交上采取了什么重大举措,有何历史意义?(8分)

第九单元测试

答案解析

一、

1.【答案】D

【解析】从费孝通的回忆可知此事发生于“北平”时期。根据材料并结合所学知识,1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平举行,来自党派、区域、军队、团体等界别的662名代表参加了会议。由此判断题干中“北平市第一次各界人民代表会议”指的是中国人民政治协商会议第一届全体会议,故A项错误。第一次政协会议从1949年3月七届二中全会后就开始筹备,准备比较充分,并不匆忙,排除B项。服装是职业和身份的象征,从材料可知除了穿“工装”的工人外,还有其他社会各阶层,普通工人只是其中一部分,代表具有广泛性,据此排除C项,得出D项正确。

2.【答案】D

【解析】本题考查学生分析理解能力。在新民主主义革命基本胜利的基础上,1949年9月,全国人民政协会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:中华人民共和国实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商等制度。故①②④正确。③所述发生在1956年,故排除。故选D项。

3.【答案】A

【解析】此题要理解“过渡时期”是指从1949年中华人民共和国成立到1956年社会主义改造完成,故A项符合。B项中人民公社化运动是1958年发动的,排除B项;C项中“大跃进”运动是1958年发动的,“两弹一星”是20世纪六七十年代的成就,排除C项;D项中“三个面向”是20世纪80年代提出的,排除D项。

4.【答案】A

【解析】根据材料并结合所学知识可知,1949年中华人民共和国成立后开始进行经济恢复工作,使新中国迅速实现经济稳定,故A项正确,从1949年中华人民共和国成立后进行恢复经济,到1952年,我国经济状况才取得根本好转,故B项错误;合理调整工商业与题干材料无必然联系,故C项错误;而人民收入迅速增加,也不符合史实,因为当时中华人民共和国刚成立不久,在恢复国民经济的过程中,主要是以实现物价和经济的稳定为主,人民收入还处于非常低的水平,故D项错误。

5.【答案】C

【解析】题干材料的主旨是20世纪50年代初中国的经济状态是:重工业基础极其薄弱。为“改变这一状况”中国政府的举措是制定和实施优先发展重工业的“一五”计划。故选C项。

6.【答案】D

【解析】“一五”计划为我国社会主义工业化奠定了初步基础,但当时工业化还没有实现,由此排除A项。图下的文字宣传的是工业化建设而不是绿色环保观念,由此排除B项。中华人民共和国成立初期大力发展交通运输业是为了改变其落后的局面,往来的船只不能说明交通运输业基础良好,由此排除C项。图中宣传画是为了激发工人建设社会主义的积极性而作,由此选D项。

7.【答案】A

【解析】为奠定我国工业化的基础,“一五”计划采取集中力量优先发展重工业的方针,进而导致我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制,故A项正确;“一五”计划优先发展重工业,这一时期国民经济结构还不能做到平高发展,故B项错误;大力压缩基本建设投资规模是20世纪60年代为克服“大跃进”给国民经济带来的严重比例失调和混乱局面而采取的措施,时间上与题干不符,故C项错误;“一五”计划优先发展重工业致城市人口大量增加,城市化进程加快,故D项错误。

8.【答案】A

【解析】注意图片下方的时间“1953年4月”,这个时期正在进行农业的社会主义改造,故选A项。B项中的公私合营是对资本主义工商业改造时实行的措施,排除。C项中的人民公社是在1958年开始实行的,排除。D项“包产到组”是实行家庭联产承包责任制,时间不符,排除。

9.【答案】D

【解析】理据图片中“北京市公私合营企业”“1956年”等字样,可知反映的是工商业的社会主义改造,故选D项。

10.【答案】B

【解析】解析根据材料“第一届全国人民代表大会召开前夕”“发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号”并结合所学知识可知,第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法,故B项正确,A项排除。“百花齐放”“百家争鸣”的方针是1956年提出的,排除C项。1956年底社会主义三大改造基本完成,标志着我国社会主义制度的基本确立,排除D项。

11.【答案】A

【解析】抓住关键信息,时间是1956年,又提到进入社会主义社会,无疑是完成了对资本主义工商业的社会主义改造。材料“资本主义最集中”是指上海的资本主义工商业发展很充分。故选A项。

12.【答案】B

【解析】本题考查学生阅读表格分析理解问题的能力。从表格中材料可以得出:全民、集体和公私合营所有制企业总产值上升,而私营和个体手工业的总产值急剧下降,这是三大改造的结果。故这一时期处于过渡时期,故选B项。

13.【答案】C

【解析】根据材料中关键信息“周恩来”“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础”“不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立”,结合所学知识可知,这段话是周恩来在有共同遭遇的亚非29个国家的政府首脑参加的万隆会议上发表的演讲,故选C项。

14.【答案】A

【解析】中华人民共和国成立初,美国和一些资本主义国家对中国采取政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁的政策,企图把新中国扼杀在摇篮里。为了积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系,1953年12月,周恩来在接见印度代表团时,第一次提出了和平共处五项原则,故选A项。

15.【答案】D

【解析】中共八大是对社会主义经济建设的探索,故选D项。社会主义改造完成于1956年底,与材料中时间信息“1956年9月20日”不符,排除A项;中共八大对国内矛盾和当前主要任务作出了正确分析,但在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”和人民公社化运动的“左”倾失误,排除B项;根据材料时间信息“1956年9月20日”并结合所学知识可知,当时我国主要借鉴苏联经验,排除C项。

16.【答案】D

【解析】依所学知识可知,三大改造完成后,我国过渡到社会主义社会,先进的社会制度已经确立,但是国内生产力依然落后,导致中国主要矛盾发生变化,故选D项。

17.【答案】A

【解析】材料“冶金、机械、原子能、石油、煤炭、电力、化学、轻工等15个展厅”表明我国社会主义工业体系初步建立,故选A项。“百花齐放”方针是关于文艺而不是关于工业的政策,排除B项;“科教兴国”战略是科技和教育领域的,排除C项;“大跃进”开始于1958年,与材料“九年来取得的辉煌成就”的时间信息不符,排除D项。

18.【答案】D

【解析】从题干材料“人民公社”可知此年历画最早应该出现在1958年。国民经济恢复时期是1949—1952年,三大改造是1953—1956年,“一五”计划是1953—1957年,均与题干时间不符,排除A、B、C三项。“大跃进”运动是1958年开始的,故选D项。

19.【答案】B

【解析】由材料中统计表显示重工业产值大幅缩减,农林牧渔业总产值有所提高可知,1960-1962年进行了国民经济的调整,纠正“左”倾错误,故选B项。“农民的收入显著增加”不符合史实且根据材料无法得出,排除A项;由材料可知重工业产值在下降,可知减少了对重工业的投资,排除C项;材料强调对“大跃进”的调整和纠正,排除D项。

20.【答案】A

【解析】根据材料“1960年11月,中共中央发出指示,要求各地立即展开大规模采集和制造代用食品运动”,结合所学知识,1959—1961年,我国经济发生了严重困难,面对严重的经济困难,中共中央希望通过代用食品解决温饱问题,故选A项。中共十一届三中全会后国民生活才有所改善,排除B项;“大跃进”违背客观经济规律,是导致国民经济困难的原因,排除C项;人民公社化运动超越了经济发展水平,是导致国民经济困难的原因,排除D项。

21.【答案】A

【解析】本题考查的是20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。由材料中口号“发家致富”“社会主义有奔头”“跑步进入共产主义”可知,其反映了人们对美好生活的向往,故选A项。土地改革时期和社会主义改造时期中国还没有进入社会主义社会,排除B项;“争上游,敢出头”“跑步进入共产主义”等口号反映农民急于求成,而非对社会主义有“清醒认识”,排除C项;改革开放开始于20世纪70年代末,排除D项。

22.【答案】D

【解析】“文革”期间经济领导权并未发生转移,故A项错误;材料不能说明此期间军队对经济贡献较大,故B项错误;1967年“文革”才刚刚爆发不久,错误不可能彻底纠正,故C项错误;据材料,进行“三支两军”的目的是“保护生产的继续进行”,在经济领域出现极为混乱的状况时,毛泽东采取各种强制措施使其保持相对稳定,故D项正确。

23.【答案】C

【解析】根据表格“1971—1976年全国中等技术学校情况”可以看出,“文革”后期职业教育发展较快,故选C项。表格中只有20世纪70年代的情况,无法得知职业教育是何时兴起的,且根据所学知识,在中华人民共和国成立初期,职业教育已经兴起,排除A项;根据表格数据,1971年学校数为955,而1972年学校数为73,无法体现“逐年上升”,排除B项;表格中仅有学生和学校的数据,没有政治方面的史实,排除D项。

24.【答案】C

【解析】根据材料信息可知科技成就主要集中在国防科技领域,故选C项。“文革”开始于1966年,排除A项;科技发展与国家政治环境有一定的关系,排除B项;材料提供的史实更多侧重于我国国防科技成就,无法说明我国已跻身世界科技强国行列,排除D项。

二、

25.【答案】(1)不同:苏联是片面发展重工业,忽略了轻工业和农业的发展;而中国是重工业、轻工业、农业三者协调发展。

合理性:农业是工业的基础,农业与轻工业为重工业发展提供原料和资金,没有农业和轻工业的发展,人民生活得不到保障,重工业会后劲不足;而重工业是实现工业化的核心,没有重工业的发展,农业和轻工业也不会得到提高和发展,国防也会没有保障。

(2)影响:使我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础;实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

【解析】(1)第一小问,根据材料“首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业”并结合所学《论十大关系》的内容并联系苏联工业化的特点分析得出苏联是片面发展重工业,忽略了轻工业和农业的发展;而中国是重工业、轻工业、农业三者协调发展。第二小问,根据所学知识,可从农业与轻工业、重工业相互促进方面进行说明,即农业是工业的基础,农业与轻工业为重工业发展提供原料和资金;而重工业是实现工业化的核心,发展重工业有利于促进农业和轻工业的发展,有利于加强国防。

(2)从材料二“工业产量出现了突飞猛进的增长”以及“一五”计划与社会主义工业化和社会主义制度的关系,可知中国“一五”计划超额完成使我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础;实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

26.【答案】(1)内容:规定了国家的性质、政权组织形式和基本方针、政策。

地位:是中央人民政府的施政纲领;起着临时宪法的作用。

(2)制度:人民代表大会制度。

原则:人民民主原则和社会主义原则。

意义:是中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法,开创了人民民主的全新阶段。

【解析】(1)第一小问,根据材料一中“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家”“中华人民共和国的国家政权属于人民”“国家最高政权机关为全国人民代表大会”“经济政策”“文化教育政策”“民族政策”等信息概括得出规定了国家的性质、政权组织形式和基本方针、政策等。第二小问,根据所学知识可知,《中国人民政治协商会议共同纲领》是中央人民政府的施政纲领,具有临时宪法的作用。

(2)第一小问,根据材料二“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”得出人民代表大会制度。第二小问,根据所学知识可知,1954年宪法的原则是人民民主原则和社会主义原则。第三小问,根据所学知识可知,1954年宪法是中华人民共和国第一部社会主义类型的宪法,开创了人民民主的全新阶段。

27.【答案】(1)势力和立场:以美国为代表的国家持反对立场,以第三世界国家为主的国家持支持立场。

原因:中国综合国力的提高;第三世界国家实力的壮大,美国地位受到冲击。

(2)问题:世界格局的多极化。

举措:美国总统访华,改善中美关系。

意义:促进了中美关系的发展,有利于世界的稳定与和平。

【解析】(1)第一小问,根据材料“在美国操纵下,第5届联大否决了苏联和印度分别提出的恢复中华人民共和国在联合国合法权利的提案”可知,有以美国为代表的国家和以第三世界为主的国家这两种势力,分别持反对和支持的立场。第二小问,结合所学知识可知,从中国综合国力提高,第三世界国家实力增强等方面回答。

(2)第一小问,根据材料“有很多权力中心”可知,是世界格局的多极化。第二小问,根据所学知识可知,是美国总统访华。第三小问,可从中美关系和世界和平稳定等角度回答。

高中历史

必修中外历史纲要上册

5

/

5

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进