浙科版 高中生物 2019-2020 必修三 第六章 生态系统 第二节能量流动和物质循环(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙科版 高中生物 2019-2020 必修三 第六章 生态系统 第二节能量流动和物质循环(31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

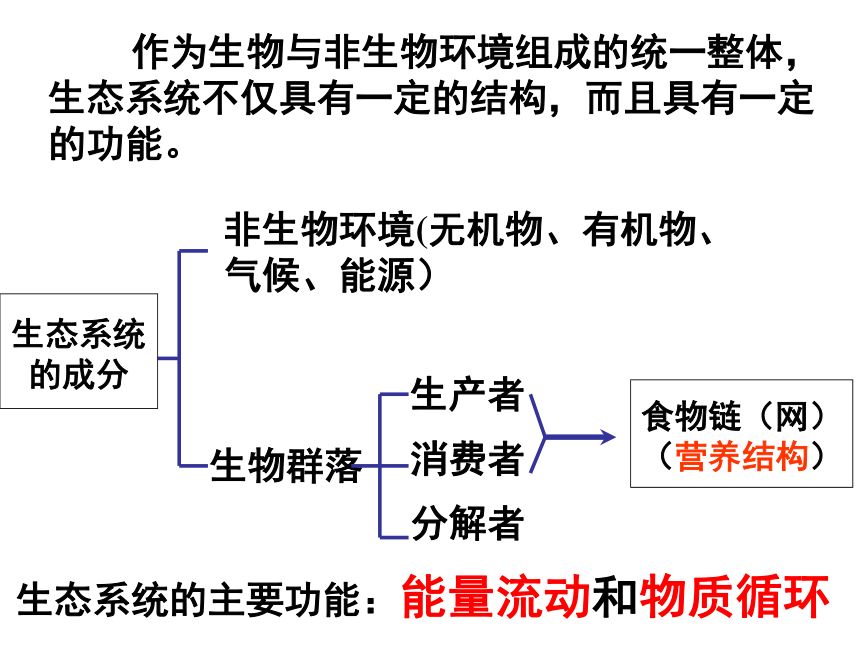

非生物环境(无机物、有机物、气候、能源)

生产者

消费者

分解者

生态系统

的成分

食物链(网)

(营养结构)

生物群落

作为生物与非生物环境组成的统一整体,生态系统不仅具有一定的结构,而且具有一定的功能。

生态系统的主要功能:能量流动和物质循环

一、生态系统的能量流动

1、能量流动概念:

能量不断沿着太阳→植物→植食动物→肉食动物→顶位肉食动物的方向流动。

2、生态系统中能量的输入、传递、散失的过程。

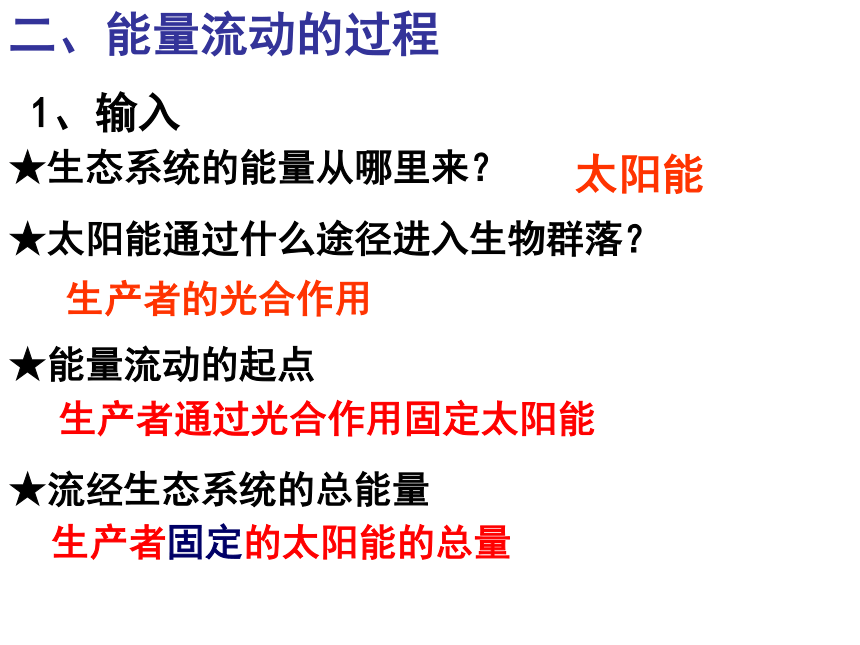

★生态系统的能量从哪里来?

★太阳能通过什么途径进入生物群落?

★能量流动的起点

★流经生态系统的总能量

生产者的光合作用

太阳能

生产者通过光合作用固定太阳能

生产者固定的太阳能的总量

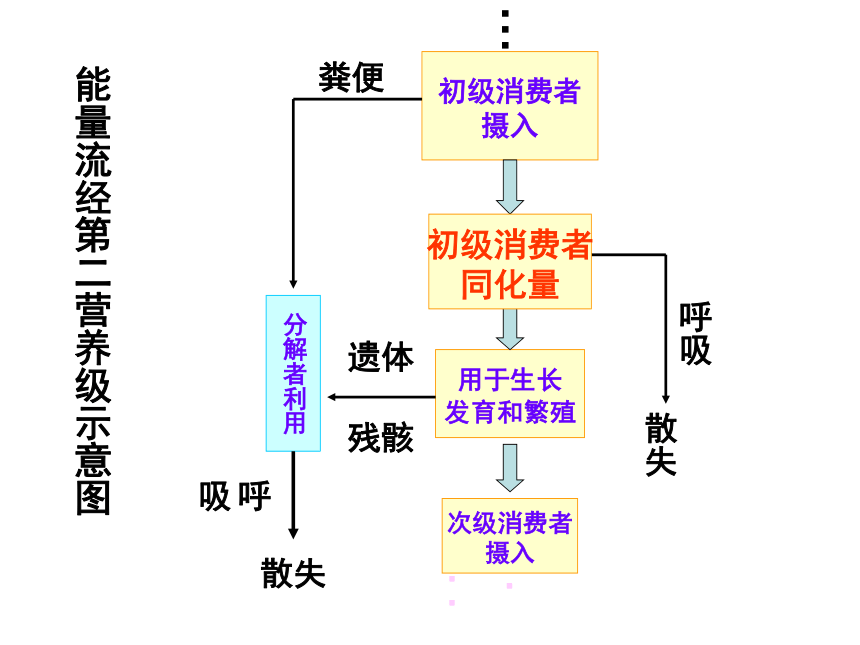

二、能量流动的过程

1、输入

初级消费者

摄入

用于生长

发育和繁殖

次级消费者

摄入

呼吸

散失

遗体

残骸

初级消费者

同化量

分解者利用

粪便

呼吸

散失

…

...

能量流经第二营养级示意图

★输入某一营养级的能量的去路:

(1)呼吸作用中热能散失

(2)死亡的遗体带走的能量,被分解者分解.

(3)被下一营养级生物同化

(4)暂未利用(现存量,最终被分解者分解)

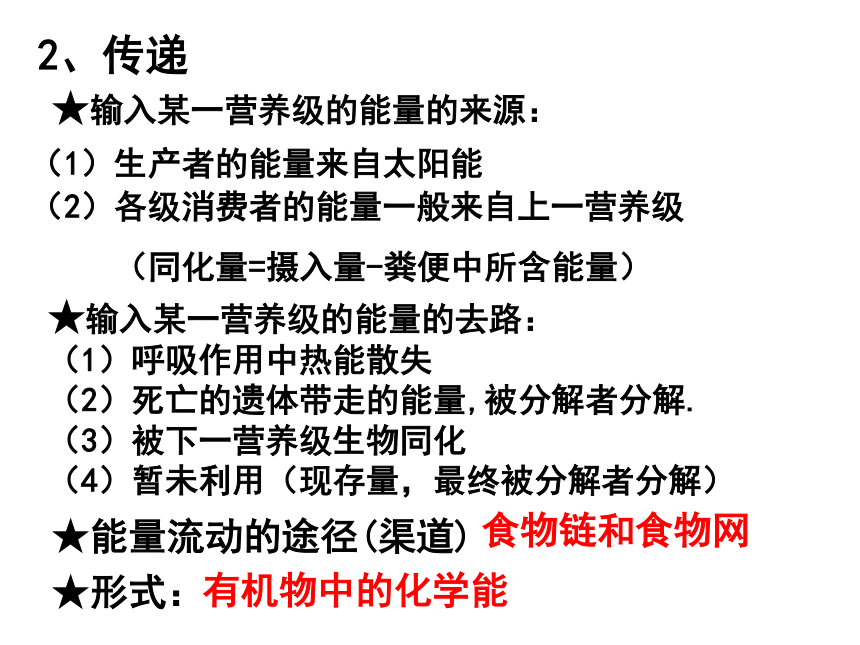

2、传递

★输入某一营养级的能量的来源:

(1)生产者的能量来自太阳能

(2)各级消费者的能量一般来自上一营养级

(同化量=摄入量-粪便中所含能量)

★能量流动的途径(渠道)

食物链和食物网

★形式:

有机物中的化学能

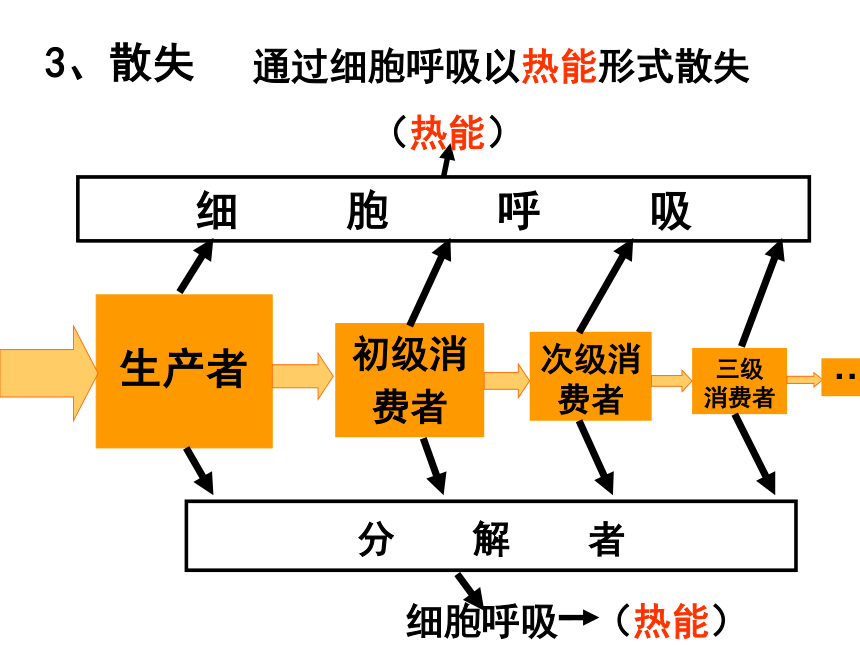

3、散失

通过细胞呼吸以热能形式散失

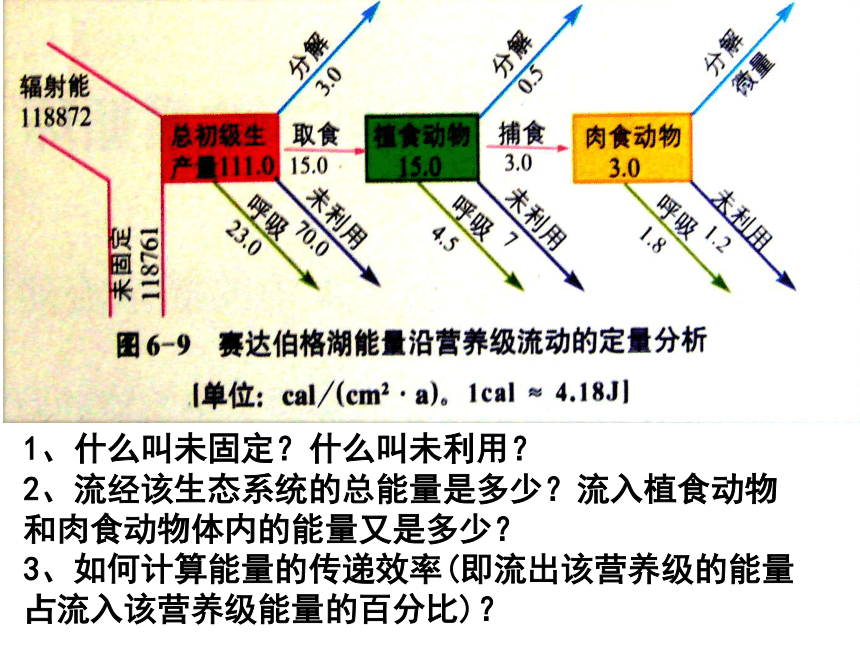

1、什么叫未固定?什么叫未利用?

2、流经该生态系统的总能量是多少?流入植食动物和肉食动物体内的能量又是多少?

3、如何计算能量的传递效率(即流出该营养级的能量占流入该营养级能量的百分比)?

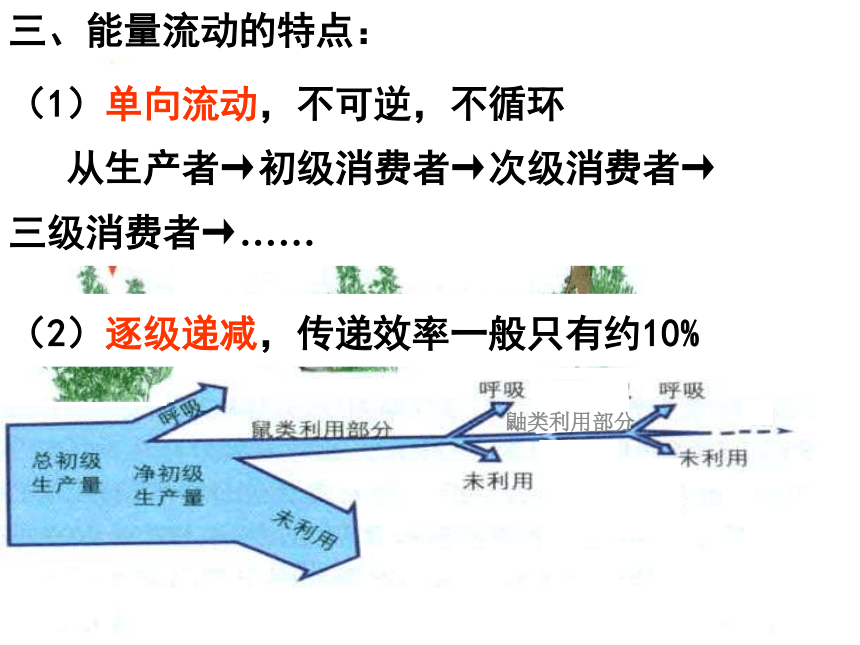

三、能量流动的特点:

(1)单向流动,不可逆,不循环

从生产者→初级消费者→次级消费者→

三级消费者→……

(2)逐级递减,传递效率一般只有约10%

下表是对某水生生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A.B.C.D分别表示不同的营养级,E为分解者。Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物体贮存的能量(Pn=Pg-R),R表示生物呼吸消耗的能量。(单位:102千焦/㎡/年)

A、B、C、D分别代表哪个营养级?

第一营养级

第二营养级

第三营养级

第四营养级

分解者

请计算第三营养级到第四营养级的能量传递效率?

请比较此生态系统输入的总能量和输出的总能量

Pg

Pn

R

A

15.9

2.8

13.1

B

870.7

369.4

501.3

C

0.9

0.3

0.6

D

141.0

61.9

79.1

E

211.5

20.1

191.4

3、为什么说“一山难容二虎”?

1、为什么生态系统必须不断从外界输入能量才能维持其正常功能?

2、一般说来,肉比青菜贵,毛料衣服比布料衣服贵,为什么?

4、从理论上推算,一条食物链最多可以有多少个营养级?

思考:

第一营养级

第二营养级

第三营养级

第四营养级

能量金字塔

若每个营养级获取的能量全部用于增加体重,能量传递效率按10%计算,则如果使D鱼体重增加1kg,需浮游植物约

。

1000kg

2.如果一个人食物有1/2来自绿色食物,1/4来自小型肉食动物,1/4来自羊肉,假如传递效率为10%。那么该人每增加1千克体重的,约消耗植物(

)

A.10千克

B.28千克

C.100千克

D.280千克

D

3、根据生态学原理,要使能量流经食物链的总消耗量降到最低,人们应采取下列哪一种食物结构???

[???

]

A.以淡水养殖的鱼类为主

B.以家畜的肉类为主

C.以谷类和植物蛋白为主

D.以禽类的肉和蛋为主

C

植物

--->

牛

--->

人

植物

--->

人

农田生态系统中人类的劳作对能量流动有什么影响?

能量传递效率不可更改,但能量利用率可以改变

试分析哪个生态系统能量利用率高?

四、研究能量流动的实践意义:

1、实现能量的多级利用

2、使能量持续高效流向对人类最有益的部分

4、发生汶川大地震的龙门山地震带是我国生物多样性保护的关键区域,80%的大熊猫种群、我国近1/5的特有种子植物均分布于此。据不完全统计,地震后植被毁损达到30%以上,还出现了200米宽、1公里长、30米厚的大型泥石流带。下图为地震毁损的某自然保护区人为干预下恢复过程的能量流动图[单位为103

kJ/(m2·a)]。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

下列说法不正确的是

A.计算可知,肉食动物需补偿输入的能量值为5×103

kJ/(m2·a)

B.由图可知营养级较高的生物,在这场地震中受到的影响较大

C.在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为15.6%

D.流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能

二、物质循环

1、概念

组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。这就是生态系统的物质循环。

2、特点:

物质循环带有全球性

周而复始,往复循环

3、碳循环(形式\过程\产物)

相互的、双向的

其它各成分之间都是单向的

碳循环的图解

无机环境

生产者

分解者

消费者

光合作用

呼吸作用

分解作用

呼吸作用

呼吸作用

分解作用

摄食作用

化石燃料

燃烧

形成煤、石油、

天然气等

形成煤、石油天然气等

特点:

(1)碳在群落和无机环境之间的循环主要形式:

(2)碳在自然界中的存在形式:

(3)碳在生物体内的存在形式:

(4)碳进入生物群落的途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

含碳有机物

绿色植物的光合作用

食物链、食物网

①生物的呼吸作用

②分解者的呼吸作用

③燃料等的燃烧

CO2和碳酸盐;

与碳循环关系最密切的两种生理活动是

与碳循环关系最密切的两种细胞器是

实现碳循环时必须有的生态系统的生物成分是

光合作用、细胞呼吸

叶绿体、线粒体

生产者、分解者

4、物质循环与能量流动关系

(1)、区别:

有机物形式流动

以无机物形式循环

生物间以有机物传递

单向流动、逐级递减

往复循环、反复利用

能量流动

物质循环

形式

特点

范围

各种生态系统都可进行

生物圈(全球性)

(2)、物质循环与能量流动的联系:

两者同时进行,相互依存,不可分割。

物质是能量的载体,使能量能随着有机物沿着食物链流动。

能量是动力,使物质能不断地在生物群落与无机环境之间循环往返

5、碳平衡失调与温室效应

无机环境

生物群落(有机物)

化能合成作用

光合作用

细胞呼吸

微生物分解作用

化石燃料的燃烧

你认为碳平衡失调的可能原因是什么?

化石燃料的大量燃烧

大气中的CO2量升高

植被的大量破坏

光合作用固定的CO2量减少

碳平衡失调,出现温室效应

根据温室效应的成因,请思考减少温室效应的措施

减排角度:节约能源,使用清洁能源,

减少CO2的排放量;

增加吸收量角度:保护植被,植树造林,

增强光合作用固定CO2量。

危害:导致冰川融化,海平面上升

(1)此生态系统的能量流动是从[

]

固定太阳能开始的。(2)碳元素在大气中与A、B、C之间的流动是以

形式进行的,在生态系统各成分中A为

,B为

。

例1:图为生态系统碳循环示意图,D为大气,请回答:

2、识图作答:

(1)写出①②③④的生

理过程及⑤产生CO2的方

式。

①____

②_

_

③____

④____

⑤_

___

(2)碳在无机环境与生物群落之间以____

形式进行循环。

(3)碳循环中最简单的循环途径是在

____

和大气之间的循环。

光合作用

呼吸作用

微生物分解作用

呼吸作用

燃烧

CO2

绿色植物

3、关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是

A

所指的物质是指组成生物体的一些基本元素

B

所说的生态系统是地球上最大的生态系统-

生物圈

C

所说的循环是指物质在生物与无机环境之间

的反复出现、循环流动

D

物质在循环过程中不断递减

4、与自然界的碳循环关系最密切的两种细胞器是

A、线粒体和染色体 B、叶绿体和线粒体

C、叶绿体和核糖体 D、线粒体和内质网

非生物环境(无机物、有机物、气候、能源)

生产者

消费者

分解者

生态系统

的成分

食物链(网)

(营养结构)

生物群落

作为生物与非生物环境组成的统一整体,生态系统不仅具有一定的结构,而且具有一定的功能。

生态系统的主要功能:能量流动和物质循环

一、生态系统的能量流动

1、能量流动概念:

能量不断沿着太阳→植物→植食动物→肉食动物→顶位肉食动物的方向流动。

2、生态系统中能量的输入、传递、散失的过程。

★生态系统的能量从哪里来?

★太阳能通过什么途径进入生物群落?

★能量流动的起点

★流经生态系统的总能量

生产者的光合作用

太阳能

生产者通过光合作用固定太阳能

生产者固定的太阳能的总量

二、能量流动的过程

1、输入

初级消费者

摄入

用于生长

发育和繁殖

次级消费者

摄入

呼吸

散失

遗体

残骸

初级消费者

同化量

分解者利用

粪便

呼吸

散失

…

...

能量流经第二营养级示意图

★输入某一营养级的能量的去路:

(1)呼吸作用中热能散失

(2)死亡的遗体带走的能量,被分解者分解.

(3)被下一营养级生物同化

(4)暂未利用(现存量,最终被分解者分解)

2、传递

★输入某一营养级的能量的来源:

(1)生产者的能量来自太阳能

(2)各级消费者的能量一般来自上一营养级

(同化量=摄入量-粪便中所含能量)

★能量流动的途径(渠道)

食物链和食物网

★形式:

有机物中的化学能

3、散失

通过细胞呼吸以热能形式散失

1、什么叫未固定?什么叫未利用?

2、流经该生态系统的总能量是多少?流入植食动物和肉食动物体内的能量又是多少?

3、如何计算能量的传递效率(即流出该营养级的能量占流入该营养级能量的百分比)?

三、能量流动的特点:

(1)单向流动,不可逆,不循环

从生产者→初级消费者→次级消费者→

三级消费者→……

(2)逐级递减,传递效率一般只有约10%

下表是对某水生生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A.B.C.D分别表示不同的营养级,E为分解者。Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物体贮存的能量(Pn=Pg-R),R表示生物呼吸消耗的能量。(单位:102千焦/㎡/年)

A、B、C、D分别代表哪个营养级?

第一营养级

第二营养级

第三营养级

第四营养级

分解者

请计算第三营养级到第四营养级的能量传递效率?

请比较此生态系统输入的总能量和输出的总能量

Pg

Pn

R

A

15.9

2.8

13.1

B

870.7

369.4

501.3

C

0.9

0.3

0.6

D

141.0

61.9

79.1

E

211.5

20.1

191.4

3、为什么说“一山难容二虎”?

1、为什么生态系统必须不断从外界输入能量才能维持其正常功能?

2、一般说来,肉比青菜贵,毛料衣服比布料衣服贵,为什么?

4、从理论上推算,一条食物链最多可以有多少个营养级?

思考:

第一营养级

第二营养级

第三营养级

第四营养级

能量金字塔

若每个营养级获取的能量全部用于增加体重,能量传递效率按10%计算,则如果使D鱼体重增加1kg,需浮游植物约

。

1000kg

2.如果一个人食物有1/2来自绿色食物,1/4来自小型肉食动物,1/4来自羊肉,假如传递效率为10%。那么该人每增加1千克体重的,约消耗植物(

)

A.10千克

B.28千克

C.100千克

D.280千克

D

3、根据生态学原理,要使能量流经食物链的总消耗量降到最低,人们应采取下列哪一种食物结构???

[???

]

A.以淡水养殖的鱼类为主

B.以家畜的肉类为主

C.以谷类和植物蛋白为主

D.以禽类的肉和蛋为主

C

植物

--->

牛

--->

人

植物

--->

人

农田生态系统中人类的劳作对能量流动有什么影响?

能量传递效率不可更改,但能量利用率可以改变

试分析哪个生态系统能量利用率高?

四、研究能量流动的实践意义:

1、实现能量的多级利用

2、使能量持续高效流向对人类最有益的部分

4、发生汶川大地震的龙门山地震带是我国生物多样性保护的关键区域,80%的大熊猫种群、我国近1/5的特有种子植物均分布于此。据不完全统计,地震后植被毁损达到30%以上,还出现了200米宽、1公里长、30米厚的大型泥石流带。下图为地震毁损的某自然保护区人为干预下恢复过程的能量流动图[单位为103

kJ/(m2·a)]。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

下列说法不正确的是

A.计算可知,肉食动物需补偿输入的能量值为5×103

kJ/(m2·a)

B.由图可知营养级较高的生物,在这场地震中受到的影响较大

C.在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为15.6%

D.流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能

二、物质循环

1、概念

组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。这就是生态系统的物质循环。

2、特点:

物质循环带有全球性

周而复始,往复循环

3、碳循环(形式\过程\产物)

相互的、双向的

其它各成分之间都是单向的

碳循环的图解

无机环境

生产者

分解者

消费者

光合作用

呼吸作用

分解作用

呼吸作用

呼吸作用

分解作用

摄食作用

化石燃料

燃烧

形成煤、石油、

天然气等

形成煤、石油天然气等

特点:

(1)碳在群落和无机环境之间的循环主要形式:

(2)碳在自然界中的存在形式:

(3)碳在生物体内的存在形式:

(4)碳进入生物群落的途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

含碳有机物

绿色植物的光合作用

食物链、食物网

①生物的呼吸作用

②分解者的呼吸作用

③燃料等的燃烧

CO2和碳酸盐;

与碳循环关系最密切的两种生理活动是

与碳循环关系最密切的两种细胞器是

实现碳循环时必须有的生态系统的生物成分是

光合作用、细胞呼吸

叶绿体、线粒体

生产者、分解者

4、物质循环与能量流动关系

(1)、区别:

有机物形式流动

以无机物形式循环

生物间以有机物传递

单向流动、逐级递减

往复循环、反复利用

能量流动

物质循环

形式

特点

范围

各种生态系统都可进行

生物圈(全球性)

(2)、物质循环与能量流动的联系:

两者同时进行,相互依存,不可分割。

物质是能量的载体,使能量能随着有机物沿着食物链流动。

能量是动力,使物质能不断地在生物群落与无机环境之间循环往返

5、碳平衡失调与温室效应

无机环境

生物群落(有机物)

化能合成作用

光合作用

细胞呼吸

微生物分解作用

化石燃料的燃烧

你认为碳平衡失调的可能原因是什么?

化石燃料的大量燃烧

大气中的CO2量升高

植被的大量破坏

光合作用固定的CO2量减少

碳平衡失调,出现温室效应

根据温室效应的成因,请思考减少温室效应的措施

减排角度:节约能源,使用清洁能源,

减少CO2的排放量;

增加吸收量角度:保护植被,植树造林,

增强光合作用固定CO2量。

危害:导致冰川融化,海平面上升

(1)此生态系统的能量流动是从[

]

固定太阳能开始的。(2)碳元素在大气中与A、B、C之间的流动是以

形式进行的,在生态系统各成分中A为

,B为

。

例1:图为生态系统碳循环示意图,D为大气,请回答:

2、识图作答:

(1)写出①②③④的生

理过程及⑤产生CO2的方

式。

①____

②_

_

③____

④____

⑤_

___

(2)碳在无机环境与生物群落之间以____

形式进行循环。

(3)碳循环中最简单的循环途径是在

____

和大气之间的循环。

光合作用

呼吸作用

微生物分解作用

呼吸作用

燃烧

CO2

绿色植物

3、关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是

A

所指的物质是指组成生物体的一些基本元素

B

所说的生态系统是地球上最大的生态系统-

生物圈

C

所说的循环是指物质在生物与无机环境之间

的反复出现、循环流动

D

物质在循环过程中不断递减

4、与自然界的碳循环关系最密切的两种细胞器是

A、线粒体和染色体 B、叶绿体和线粒体

C、叶绿体和核糖体 D、线粒体和内质网

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响