(包头专版)2020中考语文复习方案专题08文言文阅读课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | (包头专版)2020中考语文复习方案专题08文言文阅读课件(共58张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-01 15:21:55 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

专题八

文言文阅读

第二部分 文言文阅读

第1讲 解释词语 翻译句子 探究写法 理解内容

[答案]

(1)所以 (2)闲适,轻松

[解析]

(1)故:所以。可联系课内句“故曰:教学相长也”理解。

(2)逸:闲适,轻松。可联系成语“以逸待劳”理解。

2.

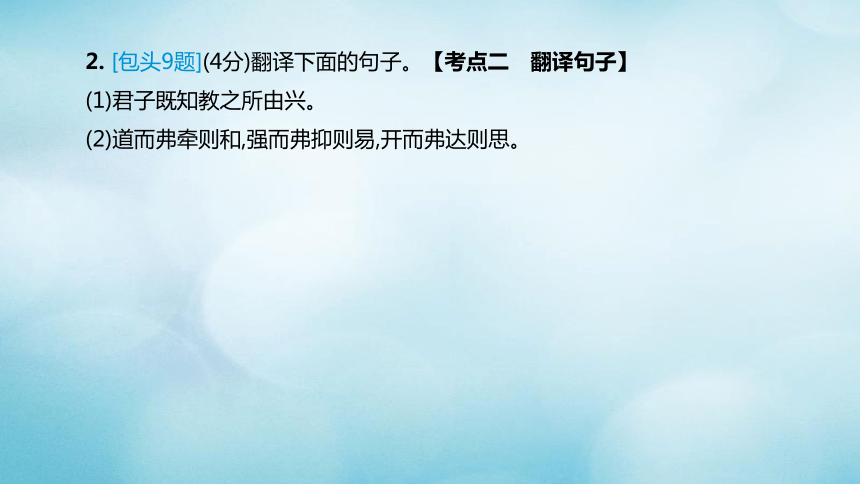

[包头9题](4分)翻译下面的句子。【考点二 翻译句子】

(1)君子既知教之所由兴。

(2)道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

[答案]

(1)君子已经知道教育之所以兴盛的方法。

(2)引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。

[解析]

本题考查翻译文言语句。重点词如:(1)既:已经。所由兴:之所以兴盛的方法。(2)牵:牵制。和:关系融洽。抑:压制。开:启发。翻译句子要做到“信、达、雅”,重点实词、虚词翻译准确,特殊句式注意按照现代汉语的语序调整。翻译完后,把译句读一遍,并与原句进行比对,着重看实词、虚词是否翻译准确,语序是否符合现代汉语表达规范。

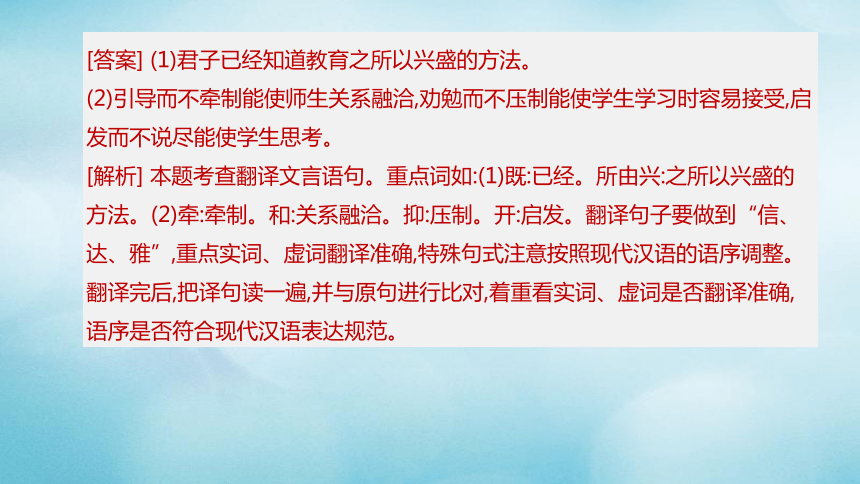

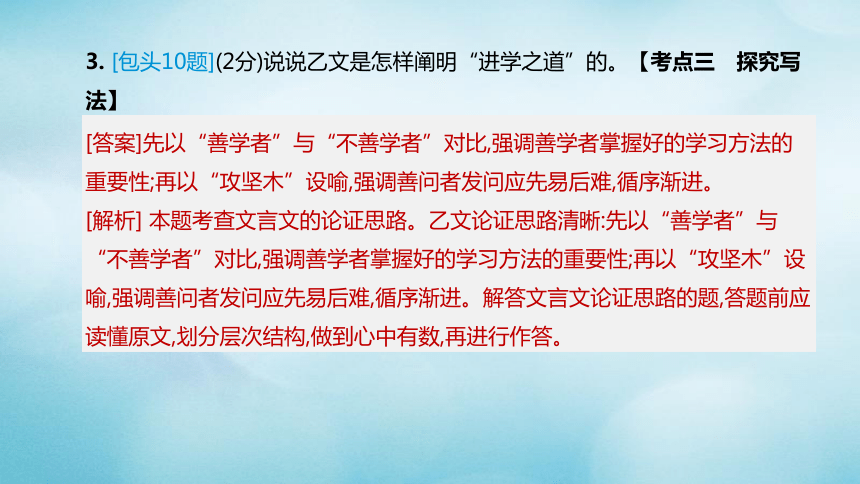

3.

[包头10题](2分)说说乙文是怎样阐明“进学之道”的。【考点三 探究写法】

[答案]先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者掌握好的学习方法的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。

[解析]

本题考查文言文的论证思路。乙文论证思路清晰:先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者掌握好的学习方法的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。解答文言文论证思路的题,答题前应读懂原文,划分层次结构,做到心中有数,再进行作答。

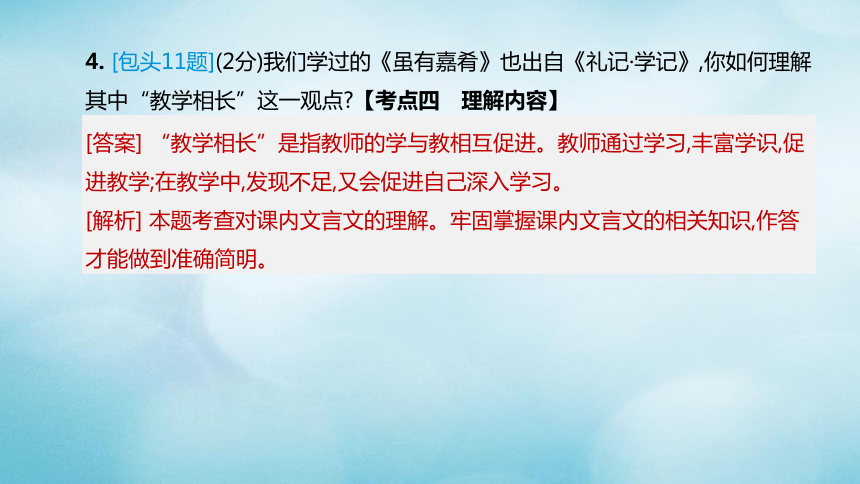

4.

[包头11题](2分)我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中“教学相长”这一观点?【考点四 理解内容】

[答案]

“教学相长”是指教师的学与教相互促进。教师通过学习,丰富学识,促进教学;在教学中,发现不足,又会促进自己深入学习。

[解析]

本题考查对课内文言文的理解。牢固掌握课内文言文的相关知识,作答才能做到准确简明。

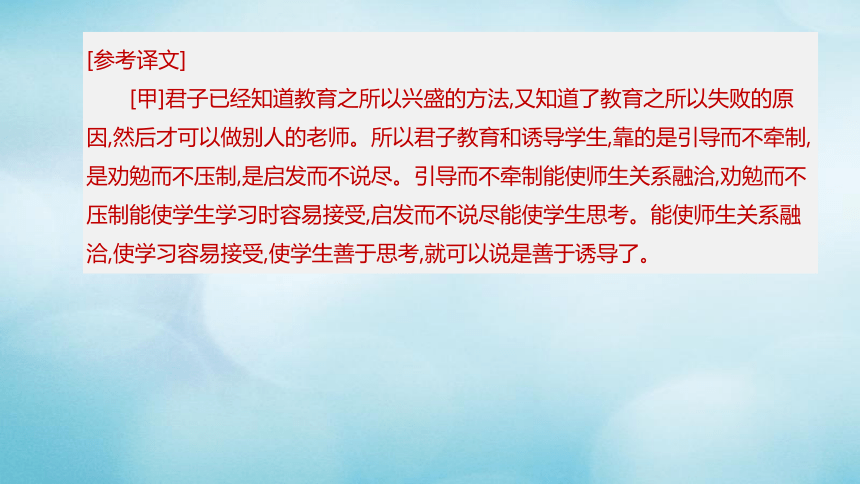

[参考译文]

[甲]君子已经知道教育之所以兴盛的方法,又知道了教育之所以失败的原因,然后才可以做别人的老师。所以君子教育和诱导学生,靠的是引导而不牵制,是劝勉而不压制,是启发而不说尽。引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。能使师生关系融洽,使学习容易接受,使学生善于思考,就可以说是善于诱导了。

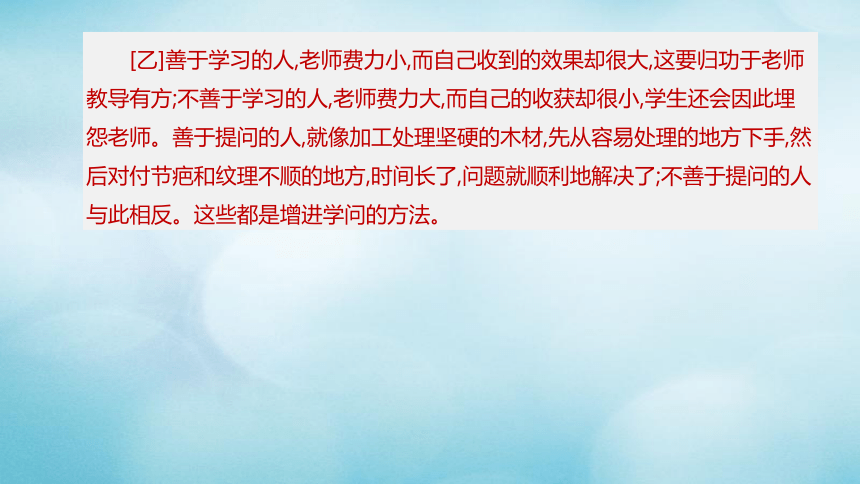

[乙]善于学习的人,老师费力小,而自己收到的效果却很大,这要归功于老师教导有方;不善于学习的人,老师费力大,而自己的收获却很小,学生还会因此埋怨老师。善于提问的人,就像加工处理坚硬的木材,先从容易处理的地方下手,然后对付节疤和纹理不顺的地方,时间长了,问题就顺利地解决了;不善于提问的人与此相反。这些都是增进学问的方法。

技法精讲

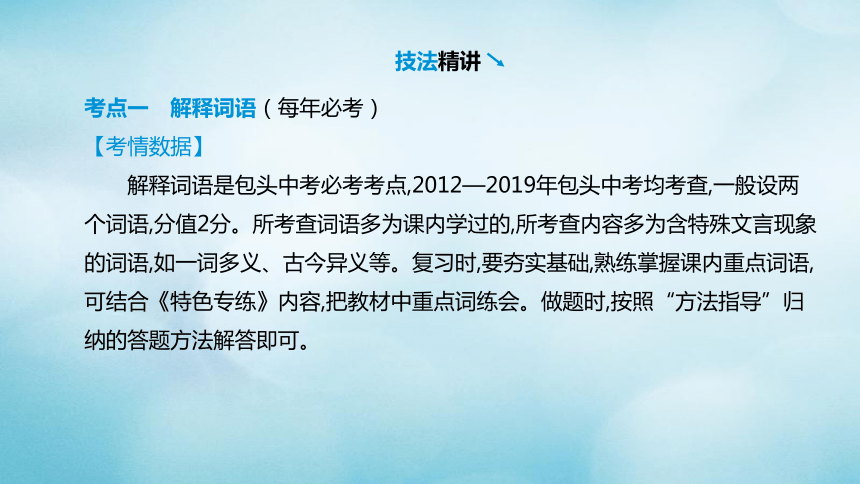

考点一 解释词语(每年必考)

【考情数据】

解释词语是包头中考必考考点,2012—2019年包头中考均考查,一般设两个词语,分值2分。所考查词语多为课内学过的,所考查内容多为含特殊文言现象的词语,如一词多义、古今异义等。复习时,要夯实基础,熟练掌握课内重点词语,可结合《特色专练》内容,把教材中重点词练会。做题时,按照“方法指导”归纳的答题方法解答即可。

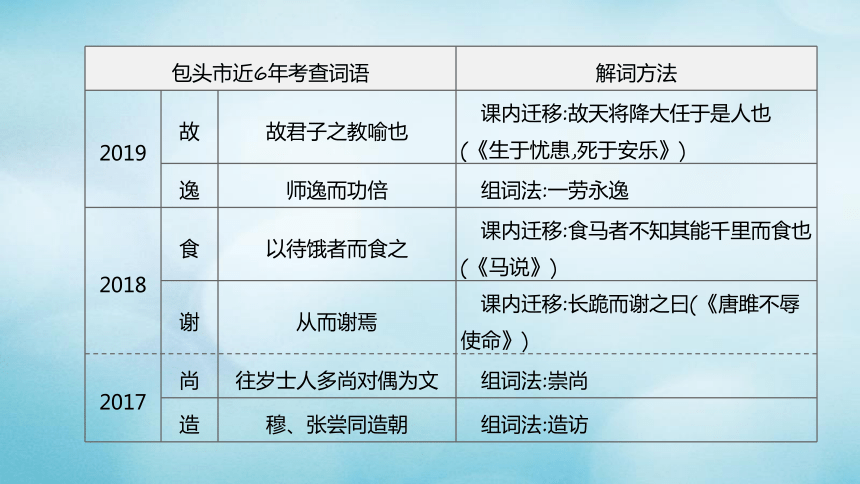

包头市近6年考查词语

解词方法

2019

故

故君子之教喻也

课内迁移:故天将降大任于是人也(《生于忧患,死于安乐》)

逸

师逸而功倍

组词法:一劳永逸

2018

食

以待饿者而食之

课内迁移:食马者不知其能千里而食也(《马说》)

谢

从而谢焉

课内迁移:长跪而谢之曰(《唐雎不辱使命》)

2017

尚

往岁士人多尚对偶为文

组词法:崇尚

造

穆、张尝同造朝

组词法:造访

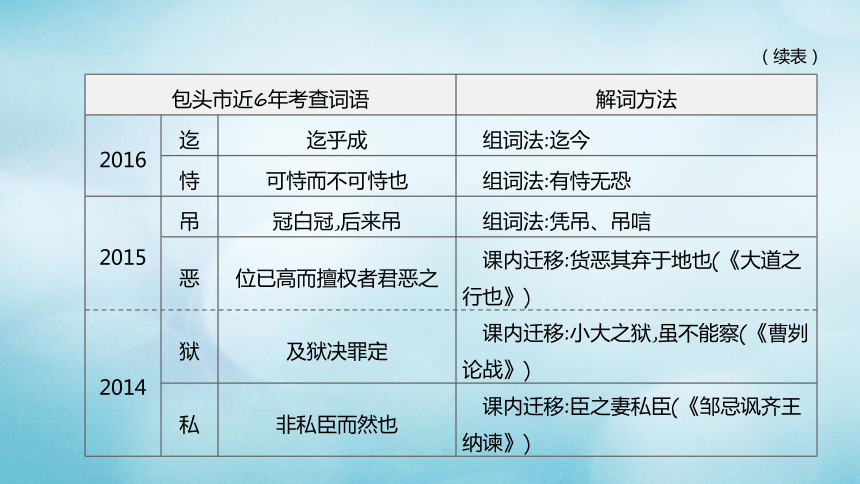

(续表)

包头市近6年考查词语

解词方法

2016

迄

迄乎成

组词法:迄今

恃

可恃而不可恃也

组词法:有恃无恐

2015

吊

冠白冠,后来吊

组词法:凭吊、吊唁

恶

位已高而擅权者君恶之

课内迁移:货恶其弃于地也(《大道之行也》)

2014

狱

及狱决罪定

课内迁移:小大之狱,虽不能察(《曹刿论战》)

私

非私臣而然也

课内迁移:臣之妻私臣(《邹忌讽齐王纳谏》)

【方法指导】

课外文言文解释词语的方法

1.课内迁移法

课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的词语为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内词语解释,课外文言文词语解释不足为惧。如2018年包头中考《不食嗟来之食》中“从而谢焉”中“谢”字在九年级下《唐雎不辱使命》中出现过,“长跪而谢之曰”中的“谢”和“从而谢焉”中的“谢”,都解释为“道歉”。

2.组词法

古代汉语简洁精练,用词讲究,相当一部分的词语含义,都可以通过组词来理解。如2017年包头中考《宋初古文》中“往岁士人多尚对偶为文”的“尚”通过组词法,可以解释作“崇尚”。不过,不是所有的词语都可以这么解释,所

以,组词之后,最好是将词语的含义代入原文中,看句子翻译是否通顺,以此来检测词语的解释是否正确。

3.语境推测法

当课内迁移法和组词法都不能很好地解释词语含义的时候,可以用语境推测法。如2017年包头中考《宋初古文》中“穆、张尝同造朝”,“造”一词在课内没有出现过,如果用组词法,就变成“制造”,不符合原文含义,这时候可以依据上下文语境来推断词义。“造朝”的主语是“穆、张”,“尝”是曾经,

“同”是一起,根据语境,穆、张曾一起干什么?可推断为“参加朝会”,“造”为“到……去”。另外,也可以用组词法“造访”进行推断。

考点二 翻译句子

(每年必考)

【考情数据】

翻译句子是包头中考必考考点,2012—2019年包头中考均考查,一般设两个句子,分值4分。多考查文言文语句中的特殊句式、特殊词语的用法等,解答时抓住文言文语句的采分点,采用【方法指导】中翻译句子的方法,就不会失分。

【方法指导】

1.翻译句子的原则

信——准确,直译为主,意译为辅。

达——通畅,语意流畅,没有语病。

雅——有文采,符合现代汉语习惯,文笔优美。

2.翻译句子的方法

方法名称

方法解释

例句分析

对

把原文中单音节词对译为双音节词或多音节词

《出师表》中,然

侍卫之臣不懈于内。可一一对应着翻译:然而

侍候

守卫的大臣在朝中不敢懈怠

换

找意思相同的词来替换

如《醉翁亭记》“其西南诸峰,林壑尤美”,加点词语分别理解为“许多”“山峰”“树林”

“山谷”“特别”“美丽”,串在一起也就是整句话的翻译了

(续表)

方法名称

方法解释

例句分析

留

人名、地名、书名、物名、年号、国号等要保留

如《岳阳楼记》“庆历四年春”就可直接译为“庆历四年的春天”

删

去掉结构助词、语气助词等不必翻译的词语

如《陋室铭》“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中的两个“之”字就不用翻译

(续表)

方法名称

方法解释

例句分析

补

文中省略的部分,如主语、介词等,翻译时要补上

如《桃花源记》中“( )见渔人,乃大惊,问( )所从来”,翻译时依次要补上:村中人,渔人

调

倒装语序的句子,要注意调整语序和现代汉语表达习惯一致

如《曹刿论战》中“何以战”是宾语前置,翻译时应理解为“以何战”,译为“凭借什么作战”

3.翻译句子的步骤

文言句子翻译要在疏通文意的基础上,先分析句子中每个词语的意思,再注意文言句式,按现代汉语的语序要求将词语排序。一般有以下步骤。

审:在翻译句子之前,首先要审清文言句子中的关键词语和重要的语法现象,因为这些都是中考阅卷的采分点,必须仔细思考,确保准确到位。

切:将文言句子以词为单位逐一切分开来,然后用上面介绍的六种方法逐一加以解释。

连:按照现代汉语的语法习惯将逐一解释出来的词义连成一个语意通畅的句子。

誊:把翻译好的句子誊写到答题卡上,要注意字迹工整,笔画清晰,不写错别字。

考点三 探究写法(5年2考)

【考情数据】

探究写法题近5年包头中考出现2次。2019年10题“说说乙文是怎样阐明‘进学之道’的”考查文章的论证思路。2016年10题“本文第②段是如何论证‘为学’的重要性的”,考查论证方法;第11题“请举一例,论证‘自恃其聪与敏而不学者,自败者也’这一观点”,兼有考查补充论据的角度,同时也是开放性问题。

【方法指导】

探究写法就是指对文章中塑造人物的方法,写人叙事的手法,句子中所使用的修辞手法、论说道理的方法或思路等方面的理解。这个题型有持续走热的趋势。

解答此类题所用的知识储备比较多。首先要明确刻画人物的方法及作用。刻画人物的方法有语言、动作、心理、神态、外貌描写等。作用都是在内容上表现人物当时的某种状态,主旨上突出人物的某一性格、品质。其次要明确常见的写人叙事的手法。主要有侧面烘托(正侧面相结合)、欲扬先抑、设置悬念、做铺垫、对比、讽刺等手法。其作用是为了突出人物的某种性格或事情的某种特点。最后就是修辞手法,主要有比喻、拟人、排比、夸张、对比、反问、设问等。结合修辞手法的特点,说出其在句中的作用即可。

答题的基本形式是:使用了××(方法),形象地写出了××,突出了××的主旨。也就是从“写法”“好处”“内容”“主旨”四个方面组织答案。

以2019年中考第10题为例:通读乙文,明确该文以阐明“进学之道”为主,采用的是先分后总的论证思路,最后以“此皆进学之道也”总结全文。由此可知要分析的是除了最后一句之前的内容,而这部分内容,又分别用“善学者”

“善问者”引导,由此确定论证部分分为两层。再细读每一层,发现第一层“善学者”与“不善学者”对比,通过“师逸而功倍”“师勤而功半”的结果,强调“善学者”掌握好的学习方法的重要性。而第二层以“如攻坚木”设喻,把“善问者”与“不善问者”对比,抓住“先其易者”“及其久也”,明确其强调“善问者”发问应先易后难,循序渐进的道理。梳理清楚论证方法和思路,答题即可。

又如,2016年包头中考第10题:首先要审清题干,题干中“如何论证”四个字就告诉我们,这是在考查论证方法,这时就要联系议论文的论证方法。文本第二段用“资之昏不逮人”“旦旦而学之”与“资之聪倍人”“屏弃而不用”进行对比,有力地论证了人最终能有所成就不是取决于资质超人,而是取决于能坚持学习。

考点四 理解内容(

5年3考)

【考情数据】

理解内容是包头中考常考内容,考查的内容比较广,包括对文章整体或细

节的理解,对文章主旨的分析和概括等。值得重点关注的是,近两年包头中考越来越加大对课内篇目的勾连与渗透。如2018年“请你结合孟子的《鱼我所欲也》,简述对这个故事所含道理的认识”;2019年“我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中‘教学相长’这一观点?”所以对课内篇目的主要内容也要做系统复习。

【方法指导】

1.理解文章内容

在解答内容理解题时,首先要整体把握文意。记叙类文章要明确“何时何地何人做了何事,结果如何”;写景类文章要明白写的是什么景色,有什么特点。

其次,要注意从文中筛选、提炼相关信息。根据题干的提示,寻找文章中涉及题干要求的词语和句子,然后思考这些词语和句子的联系,进行分析比较。

最后,合理组织语言:第一,引用原文句子回答;第二,摘录原文关键的词语回答;第三,用自己的话组织文字回答。三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

2.概括文章主旨

方法一:揣摩标题。有些文言文的标题往往点出了一篇文章的中心思想,暗示文章的主旨,启迪思路。

方法二:精读首尾段,把握文章主旨。首段或尾段往往是对选段精准的概括,读懂首段和尾段,我们也就把握住了课外文言文的命脉。

方法三:摘录关键句子或组织语言作答。

写人叙事类,首先概括文章叙述的事情,然后结合相关内容分析作者情感、人物形象等;

写景状物类,首先把握景物描写的特征,然后分析作者的思想感情、写法特点等;

议论说理类,首先明确作者的观点,理清文章段落层次,然后分析作者的观点、态度。

3.教材文本勾连

值得注意的是,包头中考近两年设题出现与教材文本的勾连,要求考生结合教材内容理解试卷文章内容,体现了统编版教材的理念,注重学生知识的迁移运用能力。命题者往往依据教材内容和试卷文本内容找相同、相近或相对立的观点、态度等,解答此类试题:

(1)整体把握,在准确理解句、段、篇含义的基础上,初步感知作品的内容和作者的情感态度。

(2)快速回顾教材内容,根据试题要求,将有关联或要对比的内容分别从教材和试卷文本中筛选出来,进行关键词的提取以及内容的梳理与概括。

(3)组织答案,注意要结合教材内容或试卷内容。

第2讲 拓展评价 分析人物

[答案]

(1)给……吃

(2)道歉

[解析]

本题考查对句子中词语的解释。解答此类题一定要注意与课内文言文的联系,想一想在课内哪篇课文出现过这个词,在课内语境是什么意思,这个义项放在考题的句子中是否恰当。如在课内没有出现过,则需要根据上下文的意思来推断此词在文中的准确意思。第(1)题“以待饿者而食之”的“食”,教材中韩愈的《马说》出现过“食不饱,力不足”,其中“食”是“吃”的意思,“食马者不知其能千里而食也”中的“食”是“喂”的意思。

在本句“以待饿者而食之”的主语是“黔敖”,所以,如果“食”翻译成“吃”就成了“黔敖等待饥饿的人并吃掉它”,黔敖吃掉那些食物显然是不合逻辑的,这里的“之”指代“饿者”,“食”就应解释作“给……吃”。第(2)题“从而谢焉”的“谢”在课内也是学过的。《唐雎不辱使命》中:“秦王色挠,长跪而谢之曰”中的“谢”是“道歉”的意思,这里取其义项即可,切不可简单地解释作“谢谢”。

2.

[包头9题](4分)翻译下面的句子。

(1)黔敖左奉食,右执饮。

(2)其嗟也可去,其谢也可食。

[答案]

(1)黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的。

(2)人家叫喊着让你吃,当然可以走掉;人家道歉了,就可以吃。

[解析]

本题考查的是对重点句子的翻译。翻译句子首先要搞清楚句中所有关键词的意思,将其对应地翻译成现代汉语,对于一些人名、地名、官名等专有名词可保留下来,不做翻译。要考虑把省略的内容补充出来,也要根据现代汉语的语法规则考虑要不要调整语序,最后为了使语言更加畅达,还要进行适当的润色。第(1)题“黔敖”是人名,照搬下来,“左”和“右”需补出省略,翻译作“左手”和“右手”,“奉”是“用手捧物”的意思,“执”是“拿着”的意思,“食”翻译作“食物”,“饮”翻译作“喝的”。明确了每一个词的意思,串联起来这句话可翻译为:黔敖左手捧着食物,右手拿着喝的。

第(2)题中两个“其”是代词,

译作“他”,

“嗟”泛指带有侮辱性的施舍。

“去”是“离开”。“谢”翻译作“道歉”,“食”翻译作“吃”。这样,这句话即可翻译作“人家叫喊着让你吃,当然可以走掉;人家道歉了,就可以吃。”

3.

[包头10题](2分)请你结合孟子的《鱼我所欲也》,简述对这个故事所含道理的认识。

[答案]示例:《鱼我所欲也》中谈到“舍生而取义”,而“饿者不食嗟来之食”,所取之“义”即是一种世人的尊严和骨气,所以宁愿饿死也不愿接受别人侮辱性的施舍,这个故事生动地说明气节比生命更为珍贵。

[解析]

本题考查拓展理解文本主旨的能力。解答本题首先要找到《鱼我所欲也》中所叙事例或观点与本文的相通之处。《鱼我所欲也》中有“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也”的记叙,概括来说是“贫者不食嗟来之食”,本文也写了这样一个故事。两则故事讲述了那些有骨气的人宁愿饿死也不愿接受带有侮辱性的施舍,说明气节比生命更重要。

答题时,先从本故事“不食嗟来之食”中提炼出“做人要有骨气,为了气节可

以舍弃生命”的主旨,然后联系《鱼我所欲也》的观点“舍生而取义”分析

“

义”

,从而提炼出“气节比生命更为珍贵”的认识。谈认识时,要由《鱼我所欲也》到本文,最后总结出共性的东西。

4.

[包头11题](2分)从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。【考点五 拓展评价】

[答案]扶助别人要顾及对方的尊严,否则即便是做了善事也不会被接受,甚至有可能给对方造成更大的伤害。

[解析]

本题考查拓展谈启示的能力。解答本题一定要审清题。从“‘施予者’的角度”是关键,通读全文,找出写“施与者”言行的句子,然后分析“施与者”的表现和饿者的反应、曾子的说法,明确黔敖“为食于路,以待饿者而食之”出发点是好的,是在帮助别人,但“嗟,来食”的做法伤害了饿者的尊严。而从饿者宁死不吃“嗟来之食”的做法看,饿者并不因黔敖道歉而接受他的好意,黔敖伤害对方太深。由此提炼出“做善事”“顾及对方的尊严”“否则可能给对方造成更大伤害”等核心内容。

[参考译文]

齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以等待饥饿的人,然后给路过的饥饿的人吃。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,无力地拖着麻鞋,莽撞地走来。黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的,说道:“喂!来吃吧!”

(那个饥民)抬眼看着他,说:“我就是不接受那种呼喝的施舍,才落到这个地步。”

(黔敖)追上前去道歉,终于(这个人)因为仍然不吃,饿死了。

曾子听到这件事,说:“恐怕不该这样吧!黔敖无礼呼唤时可以离开,但他道歉之后,则可以去吃。”

[答案]

(1)崇尚 (2)到……去

[解析]

本题主要考查理解常见文言实词的能力。(1)句中的“尚”解释为“崇尚”。(2)句中的“造”是“到……去”的意思,与现代汉语不同,属于古今异义词。

2.

[包头9题](4分)翻译下面的句子。

(1)适见有奔马践死一犬。

(2)二人各记其事,以较工拙。

[答案]

(1)(他们)恰好看到一匹奔跑的马踏死一条狗。

(2)两人各自记述这件事情,来比较谁写得好谁写得差。

[解析]

本题考查学生翻译文言语句的能力。根据上下文语句,抓住重点词语,

(1)句省略主语,重点词语为:“奔”,奔跑的;“践”,踏,踩。(2)句重点词语为:“记”

,记述;“以”,表目的,相当于“来”;“工拙”,好和差。

3.

[包头10题](2分)穆、张二人描述“逸马毙犬”的用语,后人认为“拙涩”,为何当时“谓之工”?

[答案]因为当时文体新变,可供参照的范例少,人们的评价标准还不够高。

[解析]

本文主要考查考生对于选文内容的理解。答题时要通读全文,理解选文的具体内容。抓住文末的语句“时文体新变,二人之语皆拙涩,当时已谓之工,传之至今”,用自己的语言表述出来即可。

4.

[包头11题](2分)穆、张二人哪些方面值得我们学习?

【考点六 分析人物】

[答案]珍惜时间,在上朝之前的空暇还在讨论写作问题。关注生活,把生活看作写作的源头活水。

[解析]

本题主要考查对于人物形象的赏析。通过本文介绍的事例可知,穆、张二人是宋朝大臣,在上朝之前还在讨论写作的问题,而写作的具体内容还是生活中刚遇到的事情,由此可见他们对于写作的倾情投入,并且把生活作为写作的源泉。

[参考译文]

往年士人写文章大多崇尚对偶,穆修、张景等人才开始创作散文,当时称作“古文”。穆修、张景曾经一同上朝,在东华门外等待早朝。正讨论古文章法的时候,恰巧见到有飞奔的马踏死了一条狗。两人各自记下这件事,来比较句式的工巧和拙劣。穆修说:“马逸,有黄犬遇蹄而毙。”张景道:“有犬死奔马之

下。”那时文体刚刚变化,两人的语句都古拙艰涩,当时已称作工巧,一直流传至今。

技法精讲

考点五 拓展评价(

5年3考)

【考情数据】

拓展评价(亦作分析感悟)题是近几年包头中考的必考题,如2011年:小故事说明了什么道理?对你有何启发?2012年:你从这则小故事中悟出了什么道理?

2013年:“孙叔敖之知”表现在哪两件事上?你从中明白了什么道理?2014年:读了本则小故事,你认为怎样的法律惩处才有最好的效果?2015年:文末老父所讲三点,从现实角度看,有哪两方面的借鉴意义?2016年:请举一个事例,论证“自恃其聪与敏而不学者,自败者也”这一观点。2018年:从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。

【方法指导】

第一步,深入理解文章,把握作者的观点、态度,并找到作者这样评价的理由。

第二步,精读人物行为相关段落,抛离作者观点和其他评价,从历史文化背景出发理解与分析人物的行为,寻找其合理性。

第三步,从新时代的核心价值观出发,结合自身体验,坦诚地谈出自己对人物行为的看法与评价,并能从文中找到依据和理由。

第四步,组织答案,先表明观点,再进行分析与阐述。答案写好以后,还要读一遍,看是否言之有理,言之有据,能够产生令人信服的力量。

考点六 分析人物(

5年2考)

【考情数据】

人物形象理解、分析、评价也是包头常见考点,如2017年“穆、张二人哪些方面值得我们学习”,2015年“读完此文,你认为孙叔敖是一个怎样的人”,

2011年“从选文看,宁越身上有哪些优点”。在中考中,如果文言文阅读所选择的文段是传记文章,文中的主角,一般都是民族英雄、清官、廉吏、良母、孝子等,所以,我们在阅读文章的时候,其实就应该进行初步的思考。我们阅读的时

候,应该一边阅读,一边理清以下四个方面的问题。

一是人物。传记文章必有人物,所记的是谁?属于哪一个朝代?还涉及多少人?

二是职官。史书中的人物,多是官员,所任何职?任朝中官还是地方官?几度升黜?

三是事件。传记文章,肯定是记载传中人的若干事迹,或孝义,或勤学,或清廉,或爱民,边看边要弄清楚,文中写了什么事,写了多少件事。

四是品格或才华。中考所选的传记文,传主一般都是正派人物,而要求“筛选”和“提取”的信息,又往往是他们表现出来的良好品格,因此,阅读时,这方面应特别注意。

【方法指导】

分析人物形象,可以从下面几方面入手:

一、从直接描写分析人物。通过直接描写人物的肖像、行动、

语言、心理等,揭示人物思想品质和性格特点,反映文章的主题。

二、从侧面描写分析人物。侧面描写就是通过其他人物的言行或景物烘托的方法来写主要人物。其他人物的言行或景物烘托往往可以帮助我们认识主要人物。

三、从评价性句子分析人物。

我们还可以从评价性的句子,尤其是作者的评论来分析人物。

四、通过剖析事件分析人物。

另外,积累一批分析人物的词语:

正面人物

君王:善于纳谏、知人善用、体贴民情、爱民如子

臣子:敢于进谏、忠君爱国、机智勇敢、能言善辩、精于谋划、以死卫国、为人谦让、破案如神

名士:情趣高雅、超凡脱俗、桀骜不驯、多才多艺、机智果断

父母:教子有方、爱子情深、深明大义、重视教育、教导有方

小孩:机智聪慧、好学上进、孝敬长辈、口齿伶俐、勤奋刻苦、专心致志

反面人物

狡诈贪婪、趋炎附势、背信弃义、沽名钓誉、恃强凌弱、见风使舵、蛮横专断、表里不一、口蜜腹剑、无恶不作、忘恩负义、油嘴滑舌、卑鄙无耻、落井下石、投机取巧、乘人之危

专题八

文言文阅读

第二部分 文言文阅读

第1讲 解释词语 翻译句子 探究写法 理解内容

[答案]

(1)所以 (2)闲适,轻松

[解析]

(1)故:所以。可联系课内句“故曰:教学相长也”理解。

(2)逸:闲适,轻松。可联系成语“以逸待劳”理解。

2.

[包头9题](4分)翻译下面的句子。【考点二 翻译句子】

(1)君子既知教之所由兴。

(2)道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

[答案]

(1)君子已经知道教育之所以兴盛的方法。

(2)引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。

[解析]

本题考查翻译文言语句。重点词如:(1)既:已经。所由兴:之所以兴盛的方法。(2)牵:牵制。和:关系融洽。抑:压制。开:启发。翻译句子要做到“信、达、雅”,重点实词、虚词翻译准确,特殊句式注意按照现代汉语的语序调整。翻译完后,把译句读一遍,并与原句进行比对,着重看实词、虚词是否翻译准确,语序是否符合现代汉语表达规范。

3.

[包头10题](2分)说说乙文是怎样阐明“进学之道”的。【考点三 探究写法】

[答案]先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者掌握好的学习方法的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。

[解析]

本题考查文言文的论证思路。乙文论证思路清晰:先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者掌握好的学习方法的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。解答文言文论证思路的题,答题前应读懂原文,划分层次结构,做到心中有数,再进行作答。

4.

[包头11题](2分)我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中“教学相长”这一观点?【考点四 理解内容】

[答案]

“教学相长”是指教师的学与教相互促进。教师通过学习,丰富学识,促进教学;在教学中,发现不足,又会促进自己深入学习。

[解析]

本题考查对课内文言文的理解。牢固掌握课内文言文的相关知识,作答才能做到准确简明。

[参考译文]

[甲]君子已经知道教育之所以兴盛的方法,又知道了教育之所以失败的原因,然后才可以做别人的老师。所以君子教育和诱导学生,靠的是引导而不牵制,是劝勉而不压制,是启发而不说尽。引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。能使师生关系融洽,使学习容易接受,使学生善于思考,就可以说是善于诱导了。

[乙]善于学习的人,老师费力小,而自己收到的效果却很大,这要归功于老师教导有方;不善于学习的人,老师费力大,而自己的收获却很小,学生还会因此埋怨老师。善于提问的人,就像加工处理坚硬的木材,先从容易处理的地方下手,然后对付节疤和纹理不顺的地方,时间长了,问题就顺利地解决了;不善于提问的人与此相反。这些都是增进学问的方法。

技法精讲

考点一 解释词语(每年必考)

【考情数据】

解释词语是包头中考必考考点,2012—2019年包头中考均考查,一般设两个词语,分值2分。所考查词语多为课内学过的,所考查内容多为含特殊文言现象的词语,如一词多义、古今异义等。复习时,要夯实基础,熟练掌握课内重点词语,可结合《特色专练》内容,把教材中重点词练会。做题时,按照“方法指导”归纳的答题方法解答即可。

包头市近6年考查词语

解词方法

2019

故

故君子之教喻也

课内迁移:故天将降大任于是人也(《生于忧患,死于安乐》)

逸

师逸而功倍

组词法:一劳永逸

2018

食

以待饿者而食之

课内迁移:食马者不知其能千里而食也(《马说》)

谢

从而谢焉

课内迁移:长跪而谢之曰(《唐雎不辱使命》)

2017

尚

往岁士人多尚对偶为文

组词法:崇尚

造

穆、张尝同造朝

组词法:造访

(续表)

包头市近6年考查词语

解词方法

2016

迄

迄乎成

组词法:迄今

恃

可恃而不可恃也

组词法:有恃无恐

2015

吊

冠白冠,后来吊

组词法:凭吊、吊唁

恶

位已高而擅权者君恶之

课内迁移:货恶其弃于地也(《大道之行也》)

2014

狱

及狱决罪定

课内迁移:小大之狱,虽不能察(《曹刿论战》)

私

非私臣而然也

课内迁移:臣之妻私臣(《邹忌讽齐王纳谏》)

【方法指导】

课外文言文解释词语的方法

1.课内迁移法

课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的词语为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内词语解释,课外文言文词语解释不足为惧。如2018年包头中考《不食嗟来之食》中“从而谢焉”中“谢”字在九年级下《唐雎不辱使命》中出现过,“长跪而谢之曰”中的“谢”和“从而谢焉”中的“谢”,都解释为“道歉”。

2.组词法

古代汉语简洁精练,用词讲究,相当一部分的词语含义,都可以通过组词来理解。如2017年包头中考《宋初古文》中“往岁士人多尚对偶为文”的“尚”通过组词法,可以解释作“崇尚”。不过,不是所有的词语都可以这么解释,所

以,组词之后,最好是将词语的含义代入原文中,看句子翻译是否通顺,以此来检测词语的解释是否正确。

3.语境推测法

当课内迁移法和组词法都不能很好地解释词语含义的时候,可以用语境推测法。如2017年包头中考《宋初古文》中“穆、张尝同造朝”,“造”一词在课内没有出现过,如果用组词法,就变成“制造”,不符合原文含义,这时候可以依据上下文语境来推断词义。“造朝”的主语是“穆、张”,“尝”是曾经,

“同”是一起,根据语境,穆、张曾一起干什么?可推断为“参加朝会”,“造”为“到……去”。另外,也可以用组词法“造访”进行推断。

考点二 翻译句子

(每年必考)

【考情数据】

翻译句子是包头中考必考考点,2012—2019年包头中考均考查,一般设两个句子,分值4分。多考查文言文语句中的特殊句式、特殊词语的用法等,解答时抓住文言文语句的采分点,采用【方法指导】中翻译句子的方法,就不会失分。

【方法指导】

1.翻译句子的原则

信——准确,直译为主,意译为辅。

达——通畅,语意流畅,没有语病。

雅——有文采,符合现代汉语习惯,文笔优美。

2.翻译句子的方法

方法名称

方法解释

例句分析

对

把原文中单音节词对译为双音节词或多音节词

《出师表》中,然

侍卫之臣不懈于内。可一一对应着翻译:然而

侍候

守卫的大臣在朝中不敢懈怠

换

找意思相同的词来替换

如《醉翁亭记》“其西南诸峰,林壑尤美”,加点词语分别理解为“许多”“山峰”“树林”

“山谷”“特别”“美丽”,串在一起也就是整句话的翻译了

(续表)

方法名称

方法解释

例句分析

留

人名、地名、书名、物名、年号、国号等要保留

如《岳阳楼记》“庆历四年春”就可直接译为“庆历四年的春天”

删

去掉结构助词、语气助词等不必翻译的词语

如《陋室铭》“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中的两个“之”字就不用翻译

(续表)

方法名称

方法解释

例句分析

补

文中省略的部分,如主语、介词等,翻译时要补上

如《桃花源记》中“( )见渔人,乃大惊,问( )所从来”,翻译时依次要补上:村中人,渔人

调

倒装语序的句子,要注意调整语序和现代汉语表达习惯一致

如《曹刿论战》中“何以战”是宾语前置,翻译时应理解为“以何战”,译为“凭借什么作战”

3.翻译句子的步骤

文言句子翻译要在疏通文意的基础上,先分析句子中每个词语的意思,再注意文言句式,按现代汉语的语序要求将词语排序。一般有以下步骤。

审:在翻译句子之前,首先要审清文言句子中的关键词语和重要的语法现象,因为这些都是中考阅卷的采分点,必须仔细思考,确保准确到位。

切:将文言句子以词为单位逐一切分开来,然后用上面介绍的六种方法逐一加以解释。

连:按照现代汉语的语法习惯将逐一解释出来的词义连成一个语意通畅的句子。

誊:把翻译好的句子誊写到答题卡上,要注意字迹工整,笔画清晰,不写错别字。

考点三 探究写法(5年2考)

【考情数据】

探究写法题近5年包头中考出现2次。2019年10题“说说乙文是怎样阐明‘进学之道’的”考查文章的论证思路。2016年10题“本文第②段是如何论证‘为学’的重要性的”,考查论证方法;第11题“请举一例,论证‘自恃其聪与敏而不学者,自败者也’这一观点”,兼有考查补充论据的角度,同时也是开放性问题。

【方法指导】

探究写法就是指对文章中塑造人物的方法,写人叙事的手法,句子中所使用的修辞手法、论说道理的方法或思路等方面的理解。这个题型有持续走热的趋势。

解答此类题所用的知识储备比较多。首先要明确刻画人物的方法及作用。刻画人物的方法有语言、动作、心理、神态、外貌描写等。作用都是在内容上表现人物当时的某种状态,主旨上突出人物的某一性格、品质。其次要明确常见的写人叙事的手法。主要有侧面烘托(正侧面相结合)、欲扬先抑、设置悬念、做铺垫、对比、讽刺等手法。其作用是为了突出人物的某种性格或事情的某种特点。最后就是修辞手法,主要有比喻、拟人、排比、夸张、对比、反问、设问等。结合修辞手法的特点,说出其在句中的作用即可。

答题的基本形式是:使用了××(方法),形象地写出了××,突出了××的主旨。也就是从“写法”“好处”“内容”“主旨”四个方面组织答案。

以2019年中考第10题为例:通读乙文,明确该文以阐明“进学之道”为主,采用的是先分后总的论证思路,最后以“此皆进学之道也”总结全文。由此可知要分析的是除了最后一句之前的内容,而这部分内容,又分别用“善学者”

“善问者”引导,由此确定论证部分分为两层。再细读每一层,发现第一层“善学者”与“不善学者”对比,通过“师逸而功倍”“师勤而功半”的结果,强调“善学者”掌握好的学习方法的重要性。而第二层以“如攻坚木”设喻,把“善问者”与“不善问者”对比,抓住“先其易者”“及其久也”,明确其强调“善问者”发问应先易后难,循序渐进的道理。梳理清楚论证方法和思路,答题即可。

又如,2016年包头中考第10题:首先要审清题干,题干中“如何论证”四个字就告诉我们,这是在考查论证方法,这时就要联系议论文的论证方法。文本第二段用“资之昏不逮人”“旦旦而学之”与“资之聪倍人”“屏弃而不用”进行对比,有力地论证了人最终能有所成就不是取决于资质超人,而是取决于能坚持学习。

考点四 理解内容(

5年3考)

【考情数据】

理解内容是包头中考常考内容,考查的内容比较广,包括对文章整体或细

节的理解,对文章主旨的分析和概括等。值得重点关注的是,近两年包头中考越来越加大对课内篇目的勾连与渗透。如2018年“请你结合孟子的《鱼我所欲也》,简述对这个故事所含道理的认识”;2019年“我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中‘教学相长’这一观点?”所以对课内篇目的主要内容也要做系统复习。

【方法指导】

1.理解文章内容

在解答内容理解题时,首先要整体把握文意。记叙类文章要明确“何时何地何人做了何事,结果如何”;写景类文章要明白写的是什么景色,有什么特点。

其次,要注意从文中筛选、提炼相关信息。根据题干的提示,寻找文章中涉及题干要求的词语和句子,然后思考这些词语和句子的联系,进行分析比较。

最后,合理组织语言:第一,引用原文句子回答;第二,摘录原文关键的词语回答;第三,用自己的话组织文字回答。三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

2.概括文章主旨

方法一:揣摩标题。有些文言文的标题往往点出了一篇文章的中心思想,暗示文章的主旨,启迪思路。

方法二:精读首尾段,把握文章主旨。首段或尾段往往是对选段精准的概括,读懂首段和尾段,我们也就把握住了课外文言文的命脉。

方法三:摘录关键句子或组织语言作答。

写人叙事类,首先概括文章叙述的事情,然后结合相关内容分析作者情感、人物形象等;

写景状物类,首先把握景物描写的特征,然后分析作者的思想感情、写法特点等;

议论说理类,首先明确作者的观点,理清文章段落层次,然后分析作者的观点、态度。

3.教材文本勾连

值得注意的是,包头中考近两年设题出现与教材文本的勾连,要求考生结合教材内容理解试卷文章内容,体现了统编版教材的理念,注重学生知识的迁移运用能力。命题者往往依据教材内容和试卷文本内容找相同、相近或相对立的观点、态度等,解答此类试题:

(1)整体把握,在准确理解句、段、篇含义的基础上,初步感知作品的内容和作者的情感态度。

(2)快速回顾教材内容,根据试题要求,将有关联或要对比的内容分别从教材和试卷文本中筛选出来,进行关键词的提取以及内容的梳理与概括。

(3)组织答案,注意要结合教材内容或试卷内容。

第2讲 拓展评价 分析人物

[答案]

(1)给……吃

(2)道歉

[解析]

本题考查对句子中词语的解释。解答此类题一定要注意与课内文言文的联系,想一想在课内哪篇课文出现过这个词,在课内语境是什么意思,这个义项放在考题的句子中是否恰当。如在课内没有出现过,则需要根据上下文的意思来推断此词在文中的准确意思。第(1)题“以待饿者而食之”的“食”,教材中韩愈的《马说》出现过“食不饱,力不足”,其中“食”是“吃”的意思,“食马者不知其能千里而食也”中的“食”是“喂”的意思。

在本句“以待饿者而食之”的主语是“黔敖”,所以,如果“食”翻译成“吃”就成了“黔敖等待饥饿的人并吃掉它”,黔敖吃掉那些食物显然是不合逻辑的,这里的“之”指代“饿者”,“食”就应解释作“给……吃”。第(2)题“从而谢焉”的“谢”在课内也是学过的。《唐雎不辱使命》中:“秦王色挠,长跪而谢之曰”中的“谢”是“道歉”的意思,这里取其义项即可,切不可简单地解释作“谢谢”。

2.

[包头9题](4分)翻译下面的句子。

(1)黔敖左奉食,右执饮。

(2)其嗟也可去,其谢也可食。

[答案]

(1)黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的。

(2)人家叫喊着让你吃,当然可以走掉;人家道歉了,就可以吃。

[解析]

本题考查的是对重点句子的翻译。翻译句子首先要搞清楚句中所有关键词的意思,将其对应地翻译成现代汉语,对于一些人名、地名、官名等专有名词可保留下来,不做翻译。要考虑把省略的内容补充出来,也要根据现代汉语的语法规则考虑要不要调整语序,最后为了使语言更加畅达,还要进行适当的润色。第(1)题“黔敖”是人名,照搬下来,“左”和“右”需补出省略,翻译作“左手”和“右手”,“奉”是“用手捧物”的意思,“执”是“拿着”的意思,“食”翻译作“食物”,“饮”翻译作“喝的”。明确了每一个词的意思,串联起来这句话可翻译为:黔敖左手捧着食物,右手拿着喝的。

第(2)题中两个“其”是代词,

译作“他”,

“嗟”泛指带有侮辱性的施舍。

“去”是“离开”。“谢”翻译作“道歉”,“食”翻译作“吃”。这样,这句话即可翻译作“人家叫喊着让你吃,当然可以走掉;人家道歉了,就可以吃。”

3.

[包头10题](2分)请你结合孟子的《鱼我所欲也》,简述对这个故事所含道理的认识。

[答案]示例:《鱼我所欲也》中谈到“舍生而取义”,而“饿者不食嗟来之食”,所取之“义”即是一种世人的尊严和骨气,所以宁愿饿死也不愿接受别人侮辱性的施舍,这个故事生动地说明气节比生命更为珍贵。

[解析]

本题考查拓展理解文本主旨的能力。解答本题首先要找到《鱼我所欲也》中所叙事例或观点与本文的相通之处。《鱼我所欲也》中有“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也”的记叙,概括来说是“贫者不食嗟来之食”,本文也写了这样一个故事。两则故事讲述了那些有骨气的人宁愿饿死也不愿接受带有侮辱性的施舍,说明气节比生命更重要。

答题时,先从本故事“不食嗟来之食”中提炼出“做人要有骨气,为了气节可

以舍弃生命”的主旨,然后联系《鱼我所欲也》的观点“舍生而取义”分析

“

义”

,从而提炼出“气节比生命更为珍贵”的认识。谈认识时,要由《鱼我所欲也》到本文,最后总结出共性的东西。

4.

[包头11题](2分)从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。【考点五 拓展评价】

[答案]扶助别人要顾及对方的尊严,否则即便是做了善事也不会被接受,甚至有可能给对方造成更大的伤害。

[解析]

本题考查拓展谈启示的能力。解答本题一定要审清题。从“‘施予者’的角度”是关键,通读全文,找出写“施与者”言行的句子,然后分析“施与者”的表现和饿者的反应、曾子的说法,明确黔敖“为食于路,以待饿者而食之”出发点是好的,是在帮助别人,但“嗟,来食”的做法伤害了饿者的尊严。而从饿者宁死不吃“嗟来之食”的做法看,饿者并不因黔敖道歉而接受他的好意,黔敖伤害对方太深。由此提炼出“做善事”“顾及对方的尊严”“否则可能给对方造成更大伤害”等核心内容。

[参考译文]

齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以等待饥饿的人,然后给路过的饥饿的人吃。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,无力地拖着麻鞋,莽撞地走来。黔敖左手捧着吃的,右手拿着喝的,说道:“喂!来吃吧!”

(那个饥民)抬眼看着他,说:“我就是不接受那种呼喝的施舍,才落到这个地步。”

(黔敖)追上前去道歉,终于(这个人)因为仍然不吃,饿死了。

曾子听到这件事,说:“恐怕不该这样吧!黔敖无礼呼唤时可以离开,但他道歉之后,则可以去吃。”

[答案]

(1)崇尚 (2)到……去

[解析]

本题主要考查理解常见文言实词的能力。(1)句中的“尚”解释为“崇尚”。(2)句中的“造”是“到……去”的意思,与现代汉语不同,属于古今异义词。

2.

[包头9题](4分)翻译下面的句子。

(1)适见有奔马践死一犬。

(2)二人各记其事,以较工拙。

[答案]

(1)(他们)恰好看到一匹奔跑的马踏死一条狗。

(2)两人各自记述这件事情,来比较谁写得好谁写得差。

[解析]

本题考查学生翻译文言语句的能力。根据上下文语句,抓住重点词语,

(1)句省略主语,重点词语为:“奔”,奔跑的;“践”,踏,踩。(2)句重点词语为:“记”

,记述;“以”,表目的,相当于“来”;“工拙”,好和差。

3.

[包头10题](2分)穆、张二人描述“逸马毙犬”的用语,后人认为“拙涩”,为何当时“谓之工”?

[答案]因为当时文体新变,可供参照的范例少,人们的评价标准还不够高。

[解析]

本文主要考查考生对于选文内容的理解。答题时要通读全文,理解选文的具体内容。抓住文末的语句“时文体新变,二人之语皆拙涩,当时已谓之工,传之至今”,用自己的语言表述出来即可。

4.

[包头11题](2分)穆、张二人哪些方面值得我们学习?

【考点六 分析人物】

[答案]珍惜时间,在上朝之前的空暇还在讨论写作问题。关注生活,把生活看作写作的源头活水。

[解析]

本题主要考查对于人物形象的赏析。通过本文介绍的事例可知,穆、张二人是宋朝大臣,在上朝之前还在讨论写作的问题,而写作的具体内容还是生活中刚遇到的事情,由此可见他们对于写作的倾情投入,并且把生活作为写作的源泉。

[参考译文]

往年士人写文章大多崇尚对偶,穆修、张景等人才开始创作散文,当时称作“古文”。穆修、张景曾经一同上朝,在东华门外等待早朝。正讨论古文章法的时候,恰巧见到有飞奔的马踏死了一条狗。两人各自记下这件事,来比较句式的工巧和拙劣。穆修说:“马逸,有黄犬遇蹄而毙。”张景道:“有犬死奔马之

下。”那时文体刚刚变化,两人的语句都古拙艰涩,当时已称作工巧,一直流传至今。

技法精讲

考点五 拓展评价(

5年3考)

【考情数据】

拓展评价(亦作分析感悟)题是近几年包头中考的必考题,如2011年:小故事说明了什么道理?对你有何启发?2012年:你从这则小故事中悟出了什么道理?

2013年:“孙叔敖之知”表现在哪两件事上?你从中明白了什么道理?2014年:读了本则小故事,你认为怎样的法律惩处才有最好的效果?2015年:文末老父所讲三点,从现实角度看,有哪两方面的借鉴意义?2016年:请举一个事例,论证“自恃其聪与敏而不学者,自败者也”这一观点。2018年:从“施与者”的角度谈谈这个故事给我们的启示。

【方法指导】

第一步,深入理解文章,把握作者的观点、态度,并找到作者这样评价的理由。

第二步,精读人物行为相关段落,抛离作者观点和其他评价,从历史文化背景出发理解与分析人物的行为,寻找其合理性。

第三步,从新时代的核心价值观出发,结合自身体验,坦诚地谈出自己对人物行为的看法与评价,并能从文中找到依据和理由。

第四步,组织答案,先表明观点,再进行分析与阐述。答案写好以后,还要读一遍,看是否言之有理,言之有据,能够产生令人信服的力量。

考点六 分析人物(

5年2考)

【考情数据】

人物形象理解、分析、评价也是包头常见考点,如2017年“穆、张二人哪些方面值得我们学习”,2015年“读完此文,你认为孙叔敖是一个怎样的人”,

2011年“从选文看,宁越身上有哪些优点”。在中考中,如果文言文阅读所选择的文段是传记文章,文中的主角,一般都是民族英雄、清官、廉吏、良母、孝子等,所以,我们在阅读文章的时候,其实就应该进行初步的思考。我们阅读的时

候,应该一边阅读,一边理清以下四个方面的问题。

一是人物。传记文章必有人物,所记的是谁?属于哪一个朝代?还涉及多少人?

二是职官。史书中的人物,多是官员,所任何职?任朝中官还是地方官?几度升黜?

三是事件。传记文章,肯定是记载传中人的若干事迹,或孝义,或勤学,或清廉,或爱民,边看边要弄清楚,文中写了什么事,写了多少件事。

四是品格或才华。中考所选的传记文,传主一般都是正派人物,而要求“筛选”和“提取”的信息,又往往是他们表现出来的良好品格,因此,阅读时,这方面应特别注意。

【方法指导】

分析人物形象,可以从下面几方面入手:

一、从直接描写分析人物。通过直接描写人物的肖像、行动、

语言、心理等,揭示人物思想品质和性格特点,反映文章的主题。

二、从侧面描写分析人物。侧面描写就是通过其他人物的言行或景物烘托的方法来写主要人物。其他人物的言行或景物烘托往往可以帮助我们认识主要人物。

三、从评价性句子分析人物。

我们还可以从评价性的句子,尤其是作者的评论来分析人物。

四、通过剖析事件分析人物。

另外,积累一批分析人物的词语:

正面人物

君王:善于纳谏、知人善用、体贴民情、爱民如子

臣子:敢于进谏、忠君爱国、机智勇敢、能言善辩、精于谋划、以死卫国、为人谦让、破案如神

名士:情趣高雅、超凡脱俗、桀骜不驯、多才多艺、机智果断

父母:教子有方、爱子情深、深明大义、重视教育、教导有方

小孩:机智聪慧、好学上进、孝敬长辈、口齿伶俐、勤奋刻苦、专心致志

反面人物

狡诈贪婪、趋炎附势、背信弃义、沽名钓誉、恃强凌弱、见风使舵、蛮横专断、表里不一、口蜜腹剑、无恶不作、忘恩负义、油嘴滑舌、卑鄙无耻、落井下石、投机取巧、乘人之危