人教化学九(上)第五单元 化学方程式 单元复习 教案

文档属性

| 名称 | 人教化学九(上)第五单元 化学方程式 单元复习 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 359.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-05-28 14:46:50 | ||

图片预览

文档简介

1.理解并认识质量守恒定律.

2.理解化学方程式的含义和能正确书写化学方程式.

3.能根据化学方程式进行简单的计算.

1.通过实验探究,培养严谨认真的科学态度,团结、协作的能力.

2.从微观角度认识化学反应的实质,从而体会永恒运动,变化着的物质不会凭空产生、消失的辩证唯物主义思想.

1.通过探究学习,体验科学探究的苦与乐,体验美在发现、美在创新、美在实事求是.

2.通过化学方程式的书写、计算,感受规范美、格式美、灵活美和技巧美,感受科学之美在于求真、求准,科学的价值在于指导实践.

【重点】

1.理解质量守恒定律.

2.能根据化学方程式进行简单的计算.

【难点】

1.化学方程式的书写和配平.

2.能根据化学方程式进行简单的计算.

专题一 质量守恒定律

1.内容:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和.

2.理解:(1)质量守恒定律只适用于化学变化,不适用于物理变化,且体现的是质量守恒,而不是体积等守恒.(2)不参加反应的物质质量及不是生成物的物质质量不能计入“总和”中.(3)要考虑空气中的物质是否参加反应或物质(如气体)有无逸散.

3.微观解释:在化学反应前后,原子的数目没有增减,原子的种类没有改变,原子的质量也没有变化,因此,化学反应前后质量必然相等.

4.从宏观和微观角度看质量守恒定律,可将化学反应过程归纳为“六个不变,两个一定改变,两个可能改变”:

两变

六不变

两个可能变

宏观

物质种类一定改变

(1)反应物和生成物总质量不变(2)元素种类不变(3)各元素的质量不变

元素化合价可能变

微观

构成物质的分子种类一定改变

(4)原子种类不变(5)原子质量不变(6)原子个数不变

分子总数可能变

【专题分析】

有关质量守恒定律的探究实验是近年来中考的热点,多出现在“实验与探究”题中,综合性比较强,解决此类题时,首先认真阅读题目所给信息,明白题意,弄清实验探究的目的,然后注意前后联系,得出问题的答案.解题时还要注意:质量守恒是所有化学反应都遵循的定律,如果不守恒了,一定具体分析题目信息,找到原因,一般是丢落了反应物或者生成物.

近年中考关于质量守恒定律常考的考点:

(1)利用质量守恒定律解释生产、身边的化学事实;物质反应前后质量增加或减少.

(2)根据质量守恒定律推导未知物质的组成或化学式;抓住化学反应前后,元素种类、原子种类和个数不变.

(3)提供相关化学事实等信息,要求书写化学方程式;认清反应物、生成物,找准反应条件和反应现象.

(4)设计探究性实验或完成探究性步骤.

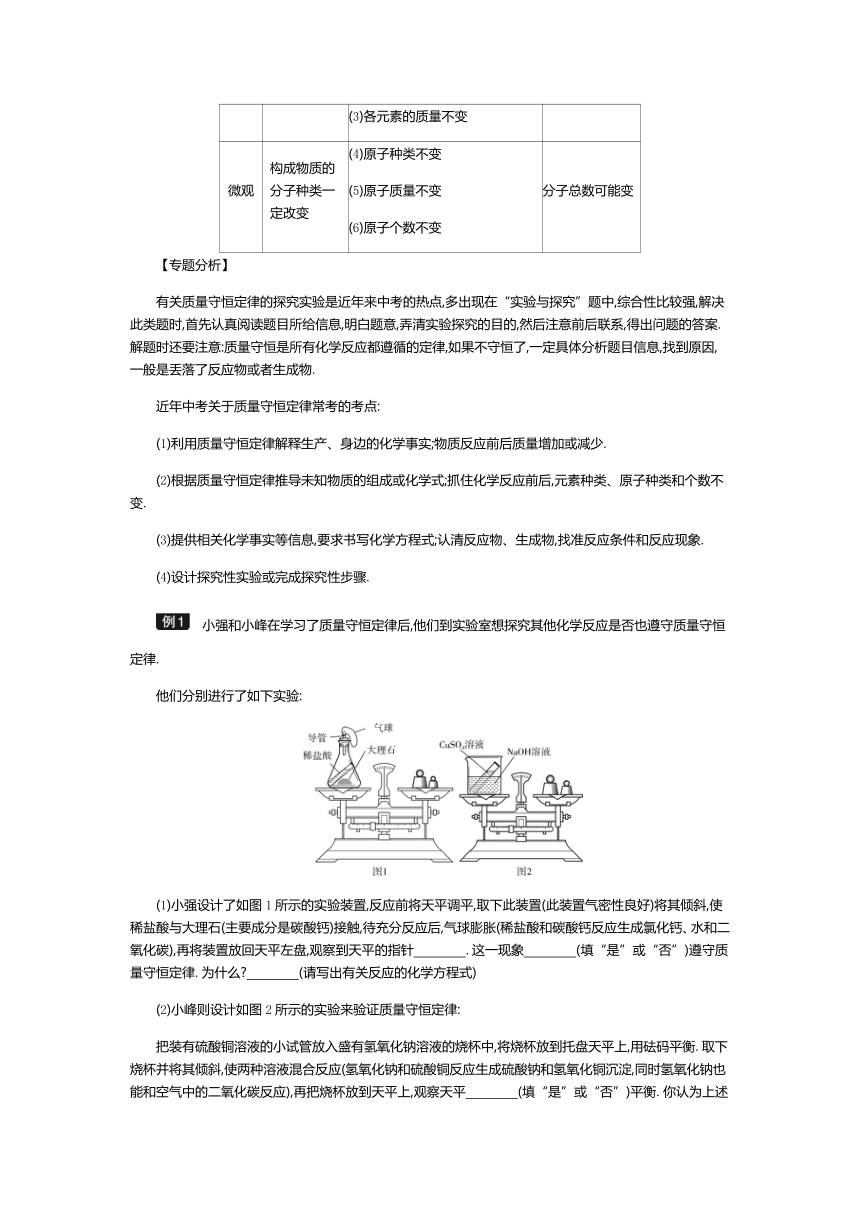

小强和小峰在学习了质量守恒定律后,他们到实验室想探究其他化学反应是否也遵守质量守恒定律.

他们分别进行了如下实验:

(1)小强设计了如图1所示的实验装置,反应前将天平调平,取下此装置(此装置气密性良好)将其倾斜,使稀盐酸与大理石(主要成分是碳酸钙)接触,待充分反应后,气球膨胀(稀盐酸和碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳),再将装置放回天平左盘,观察到天平的指针 .这一现象 (填“是”或“否”)遵守质量守恒定律.为什么? (请写出有关反应的化学方程式)?

(2)小峰则设计如图2所示的实验来验证质量守恒定律:

把装有硫酸铜溶液的小试管放入盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,将烧杯放到托盘天平上,用砝码平衡.取下烧杯并将其倾斜,使两种溶液混合反应(氢氧化钠和硫酸铜反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,同时氢氧化钠也能和空气中的二氧化碳反应),再把烧杯放到天平上,观察天平 (填“是”或“否”)平衡.你认为上述实验设计是否严密? .请说明理由:

.?

〔解析〕 (1)从小强同学所设计的实验装置来看,由于左盘锥形瓶中生成的二氧化碳气体进入气球,使气球膨胀,导致气球所受的向上浮力增大,使得锥形瓶对天平的左盘压力减小,天平的指针向右偏转,但事实上这一现象是遵守质量守恒定律的.

(2)从小峰同学设计的实验装置来看,由于左盘的烧杯是敞口的,氢氧化钠溶液可直接与空气接触,而氢氧化钠能与空气中的二氧化碳反应,即能将空气中的二氧化碳吸收到烧杯中来,这使得反应后的烧杯中物质的质量增大,导致天平的指针向左偏转,这是该实验设计不严密的主要原因.

〔答案〕 (1)向右偏转;是;CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2↑

(2)否;不严密;因为烧杯是敞口的,氢氧化钠溶液能够直接与空气接触而吸收二氧化碳,使得烧杯中的物质因吸收二氧化碳而质量增加

在反应2A+5B2C+4D中,C、D的相对分子质量之比为9∶22.若2.6

g

A与B完全反应后,生成8.8

g

D.则在此反应中,B与D的质量比为

( )

A.4∶9

B.8∶11

C.10∶11

D.31∶44

〔解析〕 根据C、D的相对分子质量之比为9∶22,由2A+5B2C+4D可得物质C与D的质量比为(2×9)∶(4×22)=9∶44,由D的质量为8.8

g,可求得C的质量为1.8

g,根据质量守恒定律可得反应前A与B的质量总和为1.8

g+8.8

g=10.6

g.根据A为2.6

g,可得B的质量为10.6

g-2.6

g=8

g;故B与D的质量比为8∶8.8=10∶11.故选C.

将a

gKClO3与b

g

MnO2的混合物加热到质量不再减少为止,得到剩余固体c

g,则反应生成O2的质量为 g,同时生成KCl的质量为 g.?

〔解析〕 该反应中MnO2是催化剂,其在反应前后的质量和化学性质均不改变.根据质量守恒定律,参加化学反应的KClO3质量等于生成的KCl和O2的质量之和.而剩余固体为KCl和MnO2(仍为b

g)的混合物,所以其中KCl的质量为(c-b)g,生成O2的质量等于参加反应的KClO3质量减去生成的KCl质量,即为a

g-(c-b)g.

〔答案〕 (a+b-c);(c-b)

[易错提示] 氧气的质量为(a-c)g,这是误认为c

g是KCl的质量,忽略了MnO2反应后留在剩余固体中的结果.要分清反应物、生成物、催化剂及其质量,准确使用质量守恒定律.

专题二 化学方程式

1.化学方程式.

(1)遵循的原则:①以客观事实为依据;②遵守质量守恒定律.

(2)书写步骤:写(写出反应物和生成物的化学式,中间用短线相连)、平(配平各物质化学式前面的化学计量数,并把短线改为“等号”)、标(标明反应条件和相应箭头)、验(检验前后各原子数目是否相等).

(3)配平方法:①最小公倍数法;②奇数变偶法;③观察法;④分数法;⑤定一法(主要用于有机物燃烧反应).

(4)意义.

①宏观意义:表明反应物和生成物种类以及反应条件.

②微观意义:表明各物质的粒子个数比(对气体来说,还表明体积比).

③表明各物质之间的质量比(这是根据化学方程式进行计算的主要依据).

(5)化学方程式提供的信息包括:①反应物是什么;②什么反应条件;③生成物是什么;④参加反应的各物质粒子的相对数量;⑤反应前后质量守恒;⑥化学反应类型等.

2.根据化学方程式进行简单的计算.

(1)原理:质量守恒定律.

(2)步骤:

①设(设未知数) ②式(写出化学方程式)

③关(找出关系量)

④比(列比例式)

⑤算(运算过程)

⑥答(简答)

(3)注意:①灵活应用质量守恒定律;②化学方程式一定要配平后才能计算;③化学方程式计算的是纯净物之间的质量关系.

【专题分析】

1.考查情况:根据化学方程式的计算是初中化学计算的一个重点,是各类考试中必不可少的内容.一般作为中考题的最后一个大题进行考查.分值约占10%.

2.考查形式:该考点在中考中重点考查学生阅读、分析、处理相关信息的能力,对根据化学方程式的计算原理、步骤和格式等相关知识的理解和掌握情况,以及运用它们来分析、解答相关问题的能力等.此类题目在中考中的考查形式多种多样.以数据呈现的形式来看,有常规型、表格型、图像型等.以计算的形式来看,有纯净物的计算、不纯物的计算等.

3.命题方向:近年来,中考题中该考点的命题方向主要是结合生活、生产、热点话题等相关问题情景或图表信息,来考查学生对相关知识的理解和掌握情况,且与科学探究结合考查成为一个命题趋势.

在20

mL过氧化氢溶液(密度为1.11

g/cm3)中加入5

g二氧化锰,充分反应后称得余下的固体和液体的总质量为24

g.据此计算这种过氧化氢溶液中过氧化氢的质量.

〔解析〕 根据质量=体积×密度,可求得过氧化氢溶液的质量是20

mL×1.11

g/cm3=22.2

g,反应后固体和液体质量和比过氧化氢溶液与二氧化锰的质量和减小.依题意知减小的质量即是化学反应过程中放出氧气的质量,根据化学方程式可求出过氧化氢的质量.

设过氧化氢的质量为x.

依题意知放出氧气的质量是20

mL×1.11

g/cm3+5

g-24

g=3.2

g.

2H2O22H2O+O2↑

68

32

x

3.2

g

=,x==6.8

g.

答:这种过氧化氢溶液中过氧化氢的质量为6.8

g.

[方法归纳] 根据化学方程式的计算要注意解题格式要规范,且注意物质的质量和体积之间的换算,单位要保持一致.

2.理解化学方程式的含义和能正确书写化学方程式.

3.能根据化学方程式进行简单的计算.

1.通过实验探究,培养严谨认真的科学态度,团结、协作的能力.

2.从微观角度认识化学反应的实质,从而体会永恒运动,变化着的物质不会凭空产生、消失的辩证唯物主义思想.

1.通过探究学习,体验科学探究的苦与乐,体验美在发现、美在创新、美在实事求是.

2.通过化学方程式的书写、计算,感受规范美、格式美、灵活美和技巧美,感受科学之美在于求真、求准,科学的价值在于指导实践.

【重点】

1.理解质量守恒定律.

2.能根据化学方程式进行简单的计算.

【难点】

1.化学方程式的书写和配平.

2.能根据化学方程式进行简单的计算.

专题一 质量守恒定律

1.内容:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和.

2.理解:(1)质量守恒定律只适用于化学变化,不适用于物理变化,且体现的是质量守恒,而不是体积等守恒.(2)不参加反应的物质质量及不是生成物的物质质量不能计入“总和”中.(3)要考虑空气中的物质是否参加反应或物质(如气体)有无逸散.

3.微观解释:在化学反应前后,原子的数目没有增减,原子的种类没有改变,原子的质量也没有变化,因此,化学反应前后质量必然相等.

4.从宏观和微观角度看质量守恒定律,可将化学反应过程归纳为“六个不变,两个一定改变,两个可能改变”:

两变

六不变

两个可能变

宏观

物质种类一定改变

(1)反应物和生成物总质量不变(2)元素种类不变(3)各元素的质量不变

元素化合价可能变

微观

构成物质的分子种类一定改变

(4)原子种类不变(5)原子质量不变(6)原子个数不变

分子总数可能变

【专题分析】

有关质量守恒定律的探究实验是近年来中考的热点,多出现在“实验与探究”题中,综合性比较强,解决此类题时,首先认真阅读题目所给信息,明白题意,弄清实验探究的目的,然后注意前后联系,得出问题的答案.解题时还要注意:质量守恒是所有化学反应都遵循的定律,如果不守恒了,一定具体分析题目信息,找到原因,一般是丢落了反应物或者生成物.

近年中考关于质量守恒定律常考的考点:

(1)利用质量守恒定律解释生产、身边的化学事实;物质反应前后质量增加或减少.

(2)根据质量守恒定律推导未知物质的组成或化学式;抓住化学反应前后,元素种类、原子种类和个数不变.

(3)提供相关化学事实等信息,要求书写化学方程式;认清反应物、生成物,找准反应条件和反应现象.

(4)设计探究性实验或完成探究性步骤.

小强和小峰在学习了质量守恒定律后,他们到实验室想探究其他化学反应是否也遵守质量守恒定律.

他们分别进行了如下实验:

(1)小强设计了如图1所示的实验装置,反应前将天平调平,取下此装置(此装置气密性良好)将其倾斜,使稀盐酸与大理石(主要成分是碳酸钙)接触,待充分反应后,气球膨胀(稀盐酸和碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳),再将装置放回天平左盘,观察到天平的指针 .这一现象 (填“是”或“否”)遵守质量守恒定律.为什么? (请写出有关反应的化学方程式)?

(2)小峰则设计如图2所示的实验来验证质量守恒定律:

把装有硫酸铜溶液的小试管放入盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,将烧杯放到托盘天平上,用砝码平衡.取下烧杯并将其倾斜,使两种溶液混合反应(氢氧化钠和硫酸铜反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,同时氢氧化钠也能和空气中的二氧化碳反应),再把烧杯放到天平上,观察天平 (填“是”或“否”)平衡.你认为上述实验设计是否严密? .请说明理由:

.?

〔解析〕 (1)从小强同学所设计的实验装置来看,由于左盘锥形瓶中生成的二氧化碳气体进入气球,使气球膨胀,导致气球所受的向上浮力增大,使得锥形瓶对天平的左盘压力减小,天平的指针向右偏转,但事实上这一现象是遵守质量守恒定律的.

(2)从小峰同学设计的实验装置来看,由于左盘的烧杯是敞口的,氢氧化钠溶液可直接与空气接触,而氢氧化钠能与空气中的二氧化碳反应,即能将空气中的二氧化碳吸收到烧杯中来,这使得反应后的烧杯中物质的质量增大,导致天平的指针向左偏转,这是该实验设计不严密的主要原因.

〔答案〕 (1)向右偏转;是;CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2↑

(2)否;不严密;因为烧杯是敞口的,氢氧化钠溶液能够直接与空气接触而吸收二氧化碳,使得烧杯中的物质因吸收二氧化碳而质量增加

在反应2A+5B2C+4D中,C、D的相对分子质量之比为9∶22.若2.6

g

A与B完全反应后,生成8.8

g

D.则在此反应中,B与D的质量比为

( )

A.4∶9

B.8∶11

C.10∶11

D.31∶44

〔解析〕 根据C、D的相对分子质量之比为9∶22,由2A+5B2C+4D可得物质C与D的质量比为(2×9)∶(4×22)=9∶44,由D的质量为8.8

g,可求得C的质量为1.8

g,根据质量守恒定律可得反应前A与B的质量总和为1.8

g+8.8

g=10.6

g.根据A为2.6

g,可得B的质量为10.6

g-2.6

g=8

g;故B与D的质量比为8∶8.8=10∶11.故选C.

将a

gKClO3与b

g

MnO2的混合物加热到质量不再减少为止,得到剩余固体c

g,则反应生成O2的质量为 g,同时生成KCl的质量为 g.?

〔解析〕 该反应中MnO2是催化剂,其在反应前后的质量和化学性质均不改变.根据质量守恒定律,参加化学反应的KClO3质量等于生成的KCl和O2的质量之和.而剩余固体为KCl和MnO2(仍为b

g)的混合物,所以其中KCl的质量为(c-b)g,生成O2的质量等于参加反应的KClO3质量减去生成的KCl质量,即为a

g-(c-b)g.

〔答案〕 (a+b-c);(c-b)

[易错提示] 氧气的质量为(a-c)g,这是误认为c

g是KCl的质量,忽略了MnO2反应后留在剩余固体中的结果.要分清反应物、生成物、催化剂及其质量,准确使用质量守恒定律.

专题二 化学方程式

1.化学方程式.

(1)遵循的原则:①以客观事实为依据;②遵守质量守恒定律.

(2)书写步骤:写(写出反应物和生成物的化学式,中间用短线相连)、平(配平各物质化学式前面的化学计量数,并把短线改为“等号”)、标(标明反应条件和相应箭头)、验(检验前后各原子数目是否相等).

(3)配平方法:①最小公倍数法;②奇数变偶法;③观察法;④分数法;⑤定一法(主要用于有机物燃烧反应).

(4)意义.

①宏观意义:表明反应物和生成物种类以及反应条件.

②微观意义:表明各物质的粒子个数比(对气体来说,还表明体积比).

③表明各物质之间的质量比(这是根据化学方程式进行计算的主要依据).

(5)化学方程式提供的信息包括:①反应物是什么;②什么反应条件;③生成物是什么;④参加反应的各物质粒子的相对数量;⑤反应前后质量守恒;⑥化学反应类型等.

2.根据化学方程式进行简单的计算.

(1)原理:质量守恒定律.

(2)步骤:

①设(设未知数) ②式(写出化学方程式)

③关(找出关系量)

④比(列比例式)

⑤算(运算过程)

⑥答(简答)

(3)注意:①灵活应用质量守恒定律;②化学方程式一定要配平后才能计算;③化学方程式计算的是纯净物之间的质量关系.

【专题分析】

1.考查情况:根据化学方程式的计算是初中化学计算的一个重点,是各类考试中必不可少的内容.一般作为中考题的最后一个大题进行考查.分值约占10%.

2.考查形式:该考点在中考中重点考查学生阅读、分析、处理相关信息的能力,对根据化学方程式的计算原理、步骤和格式等相关知识的理解和掌握情况,以及运用它们来分析、解答相关问题的能力等.此类题目在中考中的考查形式多种多样.以数据呈现的形式来看,有常规型、表格型、图像型等.以计算的形式来看,有纯净物的计算、不纯物的计算等.

3.命题方向:近年来,中考题中该考点的命题方向主要是结合生活、生产、热点话题等相关问题情景或图表信息,来考查学生对相关知识的理解和掌握情况,且与科学探究结合考查成为一个命题趋势.

在20

mL过氧化氢溶液(密度为1.11

g/cm3)中加入5

g二氧化锰,充分反应后称得余下的固体和液体的总质量为24

g.据此计算这种过氧化氢溶液中过氧化氢的质量.

〔解析〕 根据质量=体积×密度,可求得过氧化氢溶液的质量是20

mL×1.11

g/cm3=22.2

g,反应后固体和液体质量和比过氧化氢溶液与二氧化锰的质量和减小.依题意知减小的质量即是化学反应过程中放出氧气的质量,根据化学方程式可求出过氧化氢的质量.

设过氧化氢的质量为x.

依题意知放出氧气的质量是20

mL×1.11

g/cm3+5

g-24

g=3.2

g.

2H2O22H2O+O2↑

68

32

x

3.2

g

=,x==6.8

g.

答:这种过氧化氢溶液中过氧化氢的质量为6.8

g.

[方法归纳] 根据化学方程式的计算要注意解题格式要规范,且注意物质的质量和体积之间的换算,单位要保持一致.

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件