四川省成都北大附中为明学校2019-2020学年高一下学期期中测试 历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省成都北大附中为明学校2019-2020学年高一下学期期中测试 历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 109.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-30 21:04:29 | ||

图片预览

文档简介

为明学校2019-2020学年高一下学期期中测试

历

史

第Ⅰ卷(选择题,共

48

分)

一、选择题(本卷共

24

题,每小题

2

分,共

48

分。)

商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”“求年”“有足雨”的内容,这反映了当时

农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

(

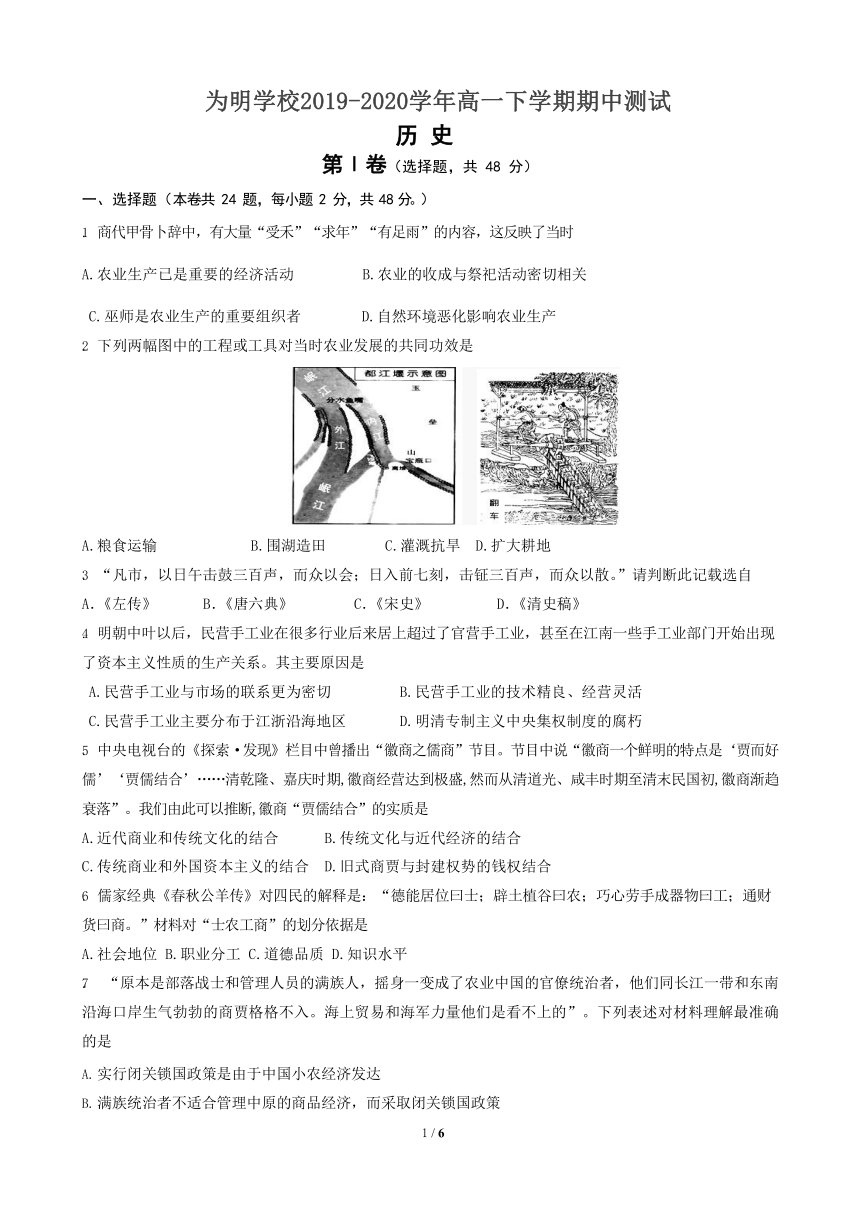

)下列两幅图中的工程或工具对当时农业发展的共同功效是

A.粮食运输

B.围湖造田

C.灌溉抗旱

D.扩大耕地

“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”请判断此记载选自A.《左传》

B.《唐六典》

C.《宋史》

D.《清史稿》

明朝中叶以后,民营手工业在很多行业后来居上超过了官营手工业,甚至在江南一些手工业部门开始出现了资本主义性质的生产关系。其主要原因是

A.民营手工业与市场的联系更为密切

B.民营手工业的技术精良、经营灵活

C.民营手工业主要分布于江浙沿海地区

D.明清专制主义中央集权制度的腐朽

中央电视台的《探索·发现》栏目中曾播出“徽商之儒商”节目。节目中说“徽商一个鲜明的特点是‘贾而好儒’‘贾儒结合’……清乾隆、嘉庆时期,徽商经营达到极盛,然而从清道光、咸丰时期至清末民国初,徽商渐趋衰落”。我们由此可以推断,徽商“贾儒结合”的实质是

A.近代商业和传统文化的结合

B.传统文化与近代经济的结合

C.传统商业和外国资本主义的结合

D.旧式商贾与封建权势的钱权结合

儒家经典《春秋公羊传》对四民的解释是:“德能居位曰士;辟土植谷曰农;巧心劳手成器物曰工;通财货曰商。”材料对“士农工商”的划分依据是

A.社会地位

B.职业分工

C.道德品质

D.知识水平

“原本是部落战士和管理人员的满族人,摇身一变成了农业中国的官僚统治者,他们同长江一带和东南沿海口岸生气勃勃的商贾格格不入。海上贸易和海军力量他们是看不上的”。下列表述对材料理解最准确的是

实行闭关锁国政策是由于中国小农经济发达

满族统治者不适合管理中原的商品经济,而采取闭关锁国政策

C.为防止抗清斗争,而采取闭关锁国政策

D.统治者部落战士的出身是制约商品经济发展,采取闭关政策的原因之一

8.19

世纪中叶以后,中国逐渐被卷入资本主义世界体系。从社会发展的角度看,它对中国的主要影响是A.自然经济逐渐瓦解

B.清朝统治迅速崩溃

C.资本主义经济出现

D.近代化进程开始启动9.1896

年,清朝政府下令:“多以广开矿产为方今济急要图,当通谕各省将军督抚,体察各省情形,酌度办法具奏。”这一谕令反映出当时清朝政府

A.思想保守,阻碍了民族工业的发展

B.出卖矿产资源,维护列强在华利益

C.应对时局,放宽对民间设厂的限制

D.强化中央集权,加强对地方的控制

10.20

世纪

30

年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化。如果这一观点成立,是基于它

A.全面揭示了近代中国历史的基本线索

B.根据人类文明发展的一般规律得出结论

C.考虑到近代中国特殊的社会性质

D.重视中国近代化建设的政治前提

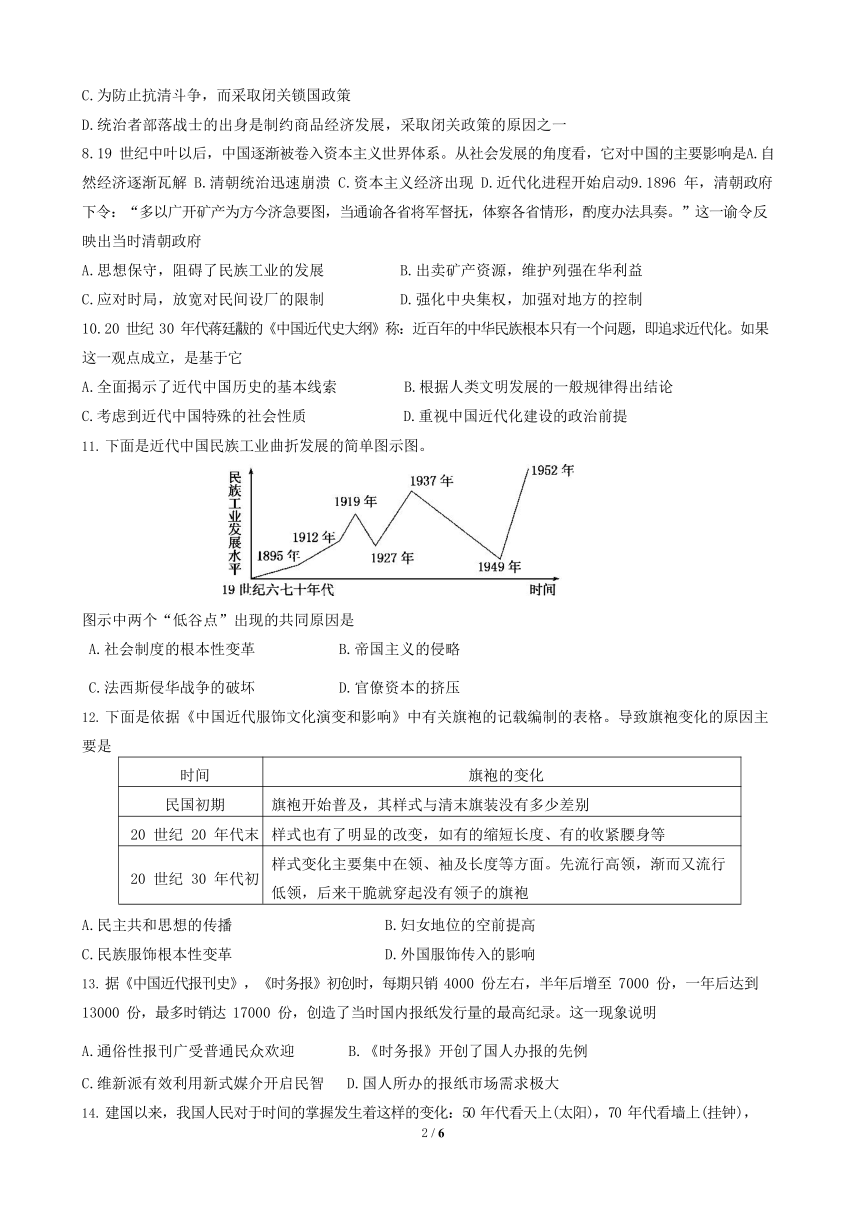

(

)下面是近代中国民族工业曲折发展的简单图示图。

图示中两个“低谷点”出现的共同原因是

A.社会制度的根本性变革

B.帝国主义的侵略

C.法西斯侵华战争的破坏

D.官僚资本的挤压

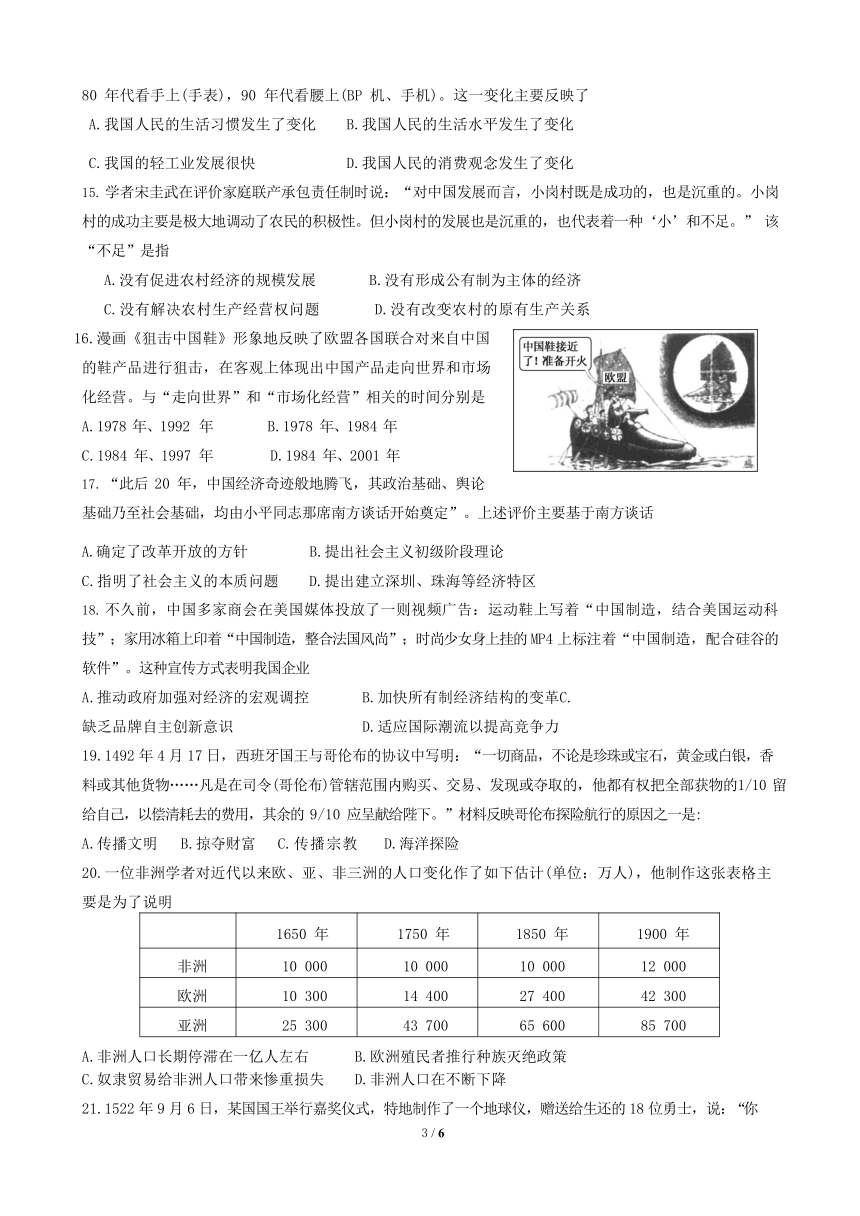

(

时间

旗袍的变化

民国初期

旗袍开始普及,其样式与清末旗装没有多少差别

20

世纪

20

年代末

样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等

20

世纪

30

年代初

样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领,渐而又流行低领,后来干脆就穿起没有领子的旗袍

)下面是依据《中国近代服饰文化演变和影响》中有关旗袍的记载编制的表格。导致旗袍变化的原因主要是

A.民主共和思想的传播

B.妇女地位的空前提高

C.民族服饰根本性变革

D.外国服饰传入的影响

据《中国近代报刊史》,《时务报》初创时,每期只销

4000

份左右,半年后增至

7000

份,一年后达到

13000

份,最多时销达

17000

份,创造了当时国内报纸发行量的最高纪录。这一现象说明

A.通俗性报刊广受普通民众欢迎

B.《时务报》开创了国人办报的先例

C.维新派有效利用新式媒介开启民智

D.国人所办的报纸市场需求极大

建国以来,我国人民对于时间的掌握发生着这样的变化:50

年代看天上(太阳),70

年代看墙上(挂钟),

80

年代看手上(手表),90

年代看腰上(BP

机、手机)。这一变化主要反映了

A.我国人民的生活习惯发生了变化

B.我国人民的生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快

D.我国人民的消费观念发生了变化

学者宋圭武在评价家庭联产承包责任制时说:“对中国发展而言,小岗村既是成功的,也是沉重的。小岗村的成功主要是极大地调动了农民的积极性。但小岗村的发展也是沉重的,也代表着一种‘小’和不足。”

该“不足”是指

A.没有促进农村经济的规模发展

B.没有形成公有制为主体的经济

C.没有解决农村生产经营权问题

D.没有改变农村的原有生产关系16.漫画《狙击中国鞋》形象地反映了欧盟各国联合对来自中国

的鞋产品进行狙击,在客观上体现出中国产品走向世界和市场化经营。与“走向世界”和“市场化经营”相关的时间分别是A.1978

年、1992

年

B.1978

年、1984

年

C.1984

年、1997

年

D.1984

年、2001

年

“此后

20

年,中国经济奇迹般地腾飞,其政治基础、舆论

基础乃至社会基础,均由小平同志那席南方谈话开始奠定”。上述评价主要基于南方谈话

A.确定了改革开放的方针

B.提出社会主义初级阶段理论

C.指明了社会主义的本质问题

D.提出建立深圳、珠海等经济特区

不久前,中国多家商会在美国媒体投放了一则视频广告:运动鞋上写着“中国制造,结合美国运动科技”;家用冰箱上印着“中国制造,整合法国风尚”;时尚少女身上挂的

MP4

上标注着“中国制造,配合硅谷的软件”。这种宣传方式表明我国企业

A.推动政府加强对经济的宏观调控

B.加快所有制经济结构的变革C.缺乏品牌自主创新意识

D.适应国际潮流以提高竞争力

19.1492

年

4

月

17

日,西班牙国王与哥伦布的协议中写明:“一切商品,不论是珍珠或宝石,黄金或白银,香料或其他货物……凡是在司令(哥伦布)管辖范围内购买、交易、发现或夺取的,他都有权把全部获物的1/10

留给自己,以偿清耗去的费用,其余的

9/10

应呈献给陛下。”材料反映哥伦布探险航行的原因之一是:

A.传播文明

B.掠夺财富

C.传播宗教

D.海洋探险

(

1650

年

1750

年

1850

年

1900

年

非洲

10

000

10

000

10

000

12

000

欧洲

10

300

14

400

27

400

42

300

亚洲

25

300

43

700

65

600

85

700

)20.一位非洲学者对近代以来欧、亚、非三洲的人口变化作了如下估计(单位:万人),他制作这张表格主要是为了说明

A.非洲人口长期停滞在一亿人左右

B.欧洲殖民者推行种族灭绝政策

C.奴隶贸易给非洲人口带来惨重损失

D.非洲人口在不断下降

21.1522

年

9

月

6

日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的

18

位勇士,说:“你

们第一个拥抱了地球。”该国王嘉奖

18

位勇士的主要原因是他们

A.最早到达非洲最南端,开辟了前往东方的航道

B.四次横渡大西洋,抵达美洲,开辟了欧美航路

C.作为友谊使者,开通了亚洲与非洲的海上航路

D.横跨三大洋,完成人类历史上第一次环球航行22.始于

15

世纪的黑奴贸易中,英国一直占据着重要的位置。但

1807

年英国议会通过了《废除奴隶贸易》

的法案,又于

1833

年在西非海域驻扎了一支海军舰队,拦截贩卖奴隶的船只并将截获的奴隶放归自由。对英国的这一转变,下列说法合理的是

A.英国放弃了殖民扩张政策

B.奴隶贸易制度已彻底消失C.英国推行自由贸易的表现

D.蕴含人类历史进步的方向

学者德·弗雷斯曾指出:从

1750

年到1800

年,生活在大都市的欧洲人口保持稳定(这一阶段仅增长

0.2%),而小城市和城镇(规模在

5000—30000

人之间)的人口却突增了

4

倍。导致这一状况的主要原因是

A.工业化进程导致城市污染严重

B.社会生产领域出现革命性变化

C.小城市和城镇代表城市化方向

D.普通民众对大城市生活的厌倦

史料记载:明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19

世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。这反映了

A.经济活动影响着政治地位的变化

B.经济发展引起了社会阶层的分化

C.工业革命决定了人们的生活方式

D.大机器生产改变了人们的生活方式

第Ⅱ卷(非选择题,共

52

分)

二、非选择题(本卷共

3

题,25

题

18

分,26

题

18

分,27

题

16

分,共

52

分。)

制瓷业被称为“土与火的艺术”,体现了中国古代劳动人民的勤奋、智慧和创造力。阅读下列材料,回答问题。(18

分)

材料一

东汉晚期,成熟青瓷在上虞烧造成功,之后绵延千年,盛烧不绝……(唐、五代时期,越窑生产的“秘色瓷”)玲珑端巧的造型、精美繁缛的纹饰,表现了越窑鼎盛时期的制瓷水平……(北宋以后)器物种类繁多,形制各异,纹饰题材众多,装饰技法丰富,是浙江青瓷史上一个集大成的时期。唐以后浙江生产的精美瓷器,沿着海上丝绸之路,远飘世界各地。

——浙江博物馆青瓷馆前言

材料二

万历时,王世懋《二酉委谭摘录》说某地是“天下窑器所聚,其民繁富,甲于一省”“万杵之声殷地,火光烛天,夜令人不能寝”,因而他戏称之为“四时雷电镇”。

万历三十四年,萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”清代唐英在

《陶冶图说》中也记载了当时的实况:“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百座,工匠人夫不下数十万,藉此食者甚众。”

(

7

/

6

)

根据材料一,概括古代浙江瓷业发展的特征,并结合所学知识指出其影响。(10

分)

材料二反映了明清时期制瓷业的发展出现了哪些特点?这能否说明中国经济结构发生了根本性的变化?

为什么?(8

分)

阅读材料,完成下列要求。(18

分)

材料一

近代以来,中国在外力压迫下为富民强国采取的是倾斜的结构转换模式,推行“重工业优先发展战略”,大量农村人口和劳动力不能随工业化的发展而就业,导致就业结构的转换落后于产业结构的转换,

农业剩余劳动力大量集聚。正如张培刚先生所指出的“工业化的成败与否,取决于发展中国家在工业化过程中能否妥善解决农业剩余劳动力的转移与吸纳问题”。

——摘编自魏悦、魏忠《近代以来中国农业剩余劳动力转移思想的历史演进》材料二

20

世纪

60

年代毛泽东决定建设大三线、小三线,大批工厂从沿海发达地区迁移。大三线在陕西南部秦岭那里,以及四川、贵州、云南,国家把建设重点或者是国防建设重点放在大三线。……“文化大革命”,又出现了人口大规模流动,一方面(城市党政机关干部)继续精减下放,上海支援新疆;另一方面是上千万的知青,大城市甚至包括中等城市的知青都迁到农村,上山下乡,到边疆去,往黑龙江、云南、内蒙古各个地方迁移。各地改革开放后,就开始吸引流动人口了。深圳、广东先开放,建设特区吸引了几十万过去。因为当时开始办的产业都是“三来一补”,都是劳动密集型的,吸引了大批内地农村人口。还有一个潮流是移居海外。

——摘编自葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

根据材料一,概括近代中国劳动力在转移中存在的问题,并结合所学知识分析其成因。(6

分)

根据材料二并结合所学知识,分别指出

20

世纪

60

年代和改革开放后,我国人口流动的特点和影响。

(12

分)

19

世纪,“雾都”一词成为伦敦的标签。20

世纪以来,英国倾力治污,使伦敦的天空从滚滚毒雾到重现蓝天白云。这为我们建设“美丽中国”提供了借鉴。阅读材料,回答问题。(16

分)

材料一

(工业革命前的英国)告别了内战、流血和专制,可仍未被工业社会浸淫。传统社会风貌处处可见……以后的英国人留恋和赞美农业社会的舒适生活,称之为“快乐的英格兰”。

——阎照祥《英国史》材料二

工业革命时期的英国固然是开天辟地的,政治上和经济上都得到空前的变革和发展。……工业化过程中不可避免地带动了城市化。英国城市人口飞速增长,随之而来的还有英国城市环境的恶化……(这

个)“自由国度”的环境观念普遍歪曲甚至空白。中等阶层……不顾城市环境和大众的生存,盲目放肆地

开发,贪婪地消耗着地球上的不可再生资源和人们宝贵的生命。

——汤艳梅《工业革命时期的英国城市环境观念及其影响》材料三

(英国)政府陆续颁布了《控制公害法》《公共卫生法》《放射性物质法》等法律,并大力推动能源结构调整。……在节能环保方面表现出色的企业和政府机构还会被授予绿色奖章。

——新华网《三个“雾都”如何走出“霾伏”?》

据材料一,结合所学知识,指出“快乐的英格兰”时期英国的政治体制和经济发展特征。(4

分)

比较材料一、二,结合史实说明,工业革命使英国在政治、经济的近代化道路上发生了哪些重大的“变革”?(4

分)

据材料二,概括

19

世纪的伦敦成为“雾都”的原因。(4

分)

据材料三,指出英国政府倾力治污给我们建设“美丽中国”提供了哪些借鉴?

(4

分)

历史答案

选择题

1-10

ACBAD

BDDCB

11-20

BDCBA

ACDBC

21-24

DDBD

非选择题

25.(18分)

(1)特征:历史悠久;工艺技术不断发展,产品精美;产品种类繁多;走向世界。(其中任意答3点得6分)

影响:有利于商业的发展;有利于城市的繁荣;促进了中外经济文化交流。(其中任意答2点得4分)

(2)景德镇制瓷业繁荣发达(或“景德镇是全国制瓷业中心”);资本主义生产关系萌芽产生;私营手工业开始占据主导地位。(其中任意答2点

得4分)

不能说明。(2分)因为在全国范围内,自然经济仍然占统治地位。(2分)

26.(18分)

(1)问题:劳动力在农村大量聚集,不能随工业的发展而适时转移。(2分,抄材料也可得分)

原因:传统的农本政策及观念;优先发展重工业的战略;农村劳动力素质相对低下等。(1点2分,答对任意2点得4分)

(2)特点:20世纪60年代:从工业化程度高的地区迁移到工业化程度低的地区(或从沿海发达地区迁到西部地区);从城市迁移到农村;由政府主导进行。(1点2分,答对任意2点得4分)

改革开放后:从农村迁移到沿海经济发达地区(或从农村迁移到城市);从中国迁移到国外;由市场主导,自由迁移。(1点2分,答对任意2点得4分)

影响:20世纪60年代:促进了少数民族地区和中西部地区经济和社会的发展;违背了现代化的一般规律等。(答对任意1点得2分)

改革开放后:劳动力流向现代城市,为经济发展提供了自由劳动力,加快了城市经济发展;但增加了城市的管理成本和交通负担,滋生了新的人口问题等。(答对任意1点得2分)

27.(16分)

(1)政治体制:资产阶级君主立宪制;(2分)

经济特征:传统的农业经济。

(2分)

?(2)政治变革:1832年议会改革;代议制不断完善等(任答1点得2分)

经济变革:机器大生产(或实现工业化)。(2分)

(3)原因:工业化推动城市化带来的环境污染;环保观念缺乏;资产阶级盲目开发,破坏环境。(任答2点,得4分)

(4)借鉴:依法治污;调整能源结构;培养环保意识(树立简朴务实的生活观);加强政府监管(强化企业责任,发挥政府职能)等。

(任答2点,得4分)

历

史

第Ⅰ卷(选择题,共

48

分)

一、选择题(本卷共

24

题,每小题

2

分,共

48

分。)

商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”“求年”“有足雨”的内容,这反映了当时

农业生产已是重要的经济活动

B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者

D.自然环境恶化影响农业生产

(

)下列两幅图中的工程或工具对当时农业发展的共同功效是

A.粮食运输

B.围湖造田

C.灌溉抗旱

D.扩大耕地

“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”请判断此记载选自A.《左传》

B.《唐六典》

C.《宋史》

D.《清史稿》

明朝中叶以后,民营手工业在很多行业后来居上超过了官营手工业,甚至在江南一些手工业部门开始出现了资本主义性质的生产关系。其主要原因是

A.民营手工业与市场的联系更为密切

B.民营手工业的技术精良、经营灵活

C.民营手工业主要分布于江浙沿海地区

D.明清专制主义中央集权制度的腐朽

中央电视台的《探索·发现》栏目中曾播出“徽商之儒商”节目。节目中说“徽商一个鲜明的特点是‘贾而好儒’‘贾儒结合’……清乾隆、嘉庆时期,徽商经营达到极盛,然而从清道光、咸丰时期至清末民国初,徽商渐趋衰落”。我们由此可以推断,徽商“贾儒结合”的实质是

A.近代商业和传统文化的结合

B.传统文化与近代经济的结合

C.传统商业和外国资本主义的结合

D.旧式商贾与封建权势的钱权结合

儒家经典《春秋公羊传》对四民的解释是:“德能居位曰士;辟土植谷曰农;巧心劳手成器物曰工;通财货曰商。”材料对“士农工商”的划分依据是

A.社会地位

B.职业分工

C.道德品质

D.知识水平

“原本是部落战士和管理人员的满族人,摇身一变成了农业中国的官僚统治者,他们同长江一带和东南沿海口岸生气勃勃的商贾格格不入。海上贸易和海军力量他们是看不上的”。下列表述对材料理解最准确的是

实行闭关锁国政策是由于中国小农经济发达

满族统治者不适合管理中原的商品经济,而采取闭关锁国政策

C.为防止抗清斗争,而采取闭关锁国政策

D.统治者部落战士的出身是制约商品经济发展,采取闭关政策的原因之一

8.19

世纪中叶以后,中国逐渐被卷入资本主义世界体系。从社会发展的角度看,它对中国的主要影响是A.自然经济逐渐瓦解

B.清朝统治迅速崩溃

C.资本主义经济出现

D.近代化进程开始启动9.1896

年,清朝政府下令:“多以广开矿产为方今济急要图,当通谕各省将军督抚,体察各省情形,酌度办法具奏。”这一谕令反映出当时清朝政府

A.思想保守,阻碍了民族工业的发展

B.出卖矿产资源,维护列强在华利益

C.应对时局,放宽对民间设厂的限制

D.强化中央集权,加强对地方的控制

10.20

世纪

30

年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化。如果这一观点成立,是基于它

A.全面揭示了近代中国历史的基本线索

B.根据人类文明发展的一般规律得出结论

C.考虑到近代中国特殊的社会性质

D.重视中国近代化建设的政治前提

(

)下面是近代中国民族工业曲折发展的简单图示图。

图示中两个“低谷点”出现的共同原因是

A.社会制度的根本性变革

B.帝国主义的侵略

C.法西斯侵华战争的破坏

D.官僚资本的挤压

(

时间

旗袍的变化

民国初期

旗袍开始普及,其样式与清末旗装没有多少差别

20

世纪

20

年代末

样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等

20

世纪

30

年代初

样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领,渐而又流行低领,后来干脆就穿起没有领子的旗袍

)下面是依据《中国近代服饰文化演变和影响》中有关旗袍的记载编制的表格。导致旗袍变化的原因主要是

A.民主共和思想的传播

B.妇女地位的空前提高

C.民族服饰根本性变革

D.外国服饰传入的影响

据《中国近代报刊史》,《时务报》初创时,每期只销

4000

份左右,半年后增至

7000

份,一年后达到

13000

份,最多时销达

17000

份,创造了当时国内报纸发行量的最高纪录。这一现象说明

A.通俗性报刊广受普通民众欢迎

B.《时务报》开创了国人办报的先例

C.维新派有效利用新式媒介开启民智

D.国人所办的报纸市场需求极大

建国以来,我国人民对于时间的掌握发生着这样的变化:50

年代看天上(太阳),70

年代看墙上(挂钟),

80

年代看手上(手表),90

年代看腰上(BP

机、手机)。这一变化主要反映了

A.我国人民的生活习惯发生了变化

B.我国人民的生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快

D.我国人民的消费观念发生了变化

学者宋圭武在评价家庭联产承包责任制时说:“对中国发展而言,小岗村既是成功的,也是沉重的。小岗村的成功主要是极大地调动了农民的积极性。但小岗村的发展也是沉重的,也代表着一种‘小’和不足。”

该“不足”是指

A.没有促进农村经济的规模发展

B.没有形成公有制为主体的经济

C.没有解决农村生产经营权问题

D.没有改变农村的原有生产关系16.漫画《狙击中国鞋》形象地反映了欧盟各国联合对来自中国

的鞋产品进行狙击,在客观上体现出中国产品走向世界和市场化经营。与“走向世界”和“市场化经营”相关的时间分别是A.1978

年、1992

年

B.1978

年、1984

年

C.1984

年、1997

年

D.1984

年、2001

年

“此后

20

年,中国经济奇迹般地腾飞,其政治基础、舆论

基础乃至社会基础,均由小平同志那席南方谈话开始奠定”。上述评价主要基于南方谈话

A.确定了改革开放的方针

B.提出社会主义初级阶段理论

C.指明了社会主义的本质问题

D.提出建立深圳、珠海等经济特区

不久前,中国多家商会在美国媒体投放了一则视频广告:运动鞋上写着“中国制造,结合美国运动科技”;家用冰箱上印着“中国制造,整合法国风尚”;时尚少女身上挂的

MP4

上标注着“中国制造,配合硅谷的软件”。这种宣传方式表明我国企业

A.推动政府加强对经济的宏观调控

B.加快所有制经济结构的变革C.缺乏品牌自主创新意识

D.适应国际潮流以提高竞争力

19.1492

年

4

月

17

日,西班牙国王与哥伦布的协议中写明:“一切商品,不论是珍珠或宝石,黄金或白银,香料或其他货物……凡是在司令(哥伦布)管辖范围内购买、交易、发现或夺取的,他都有权把全部获物的1/10

留给自己,以偿清耗去的费用,其余的

9/10

应呈献给陛下。”材料反映哥伦布探险航行的原因之一是:

A.传播文明

B.掠夺财富

C.传播宗教

D.海洋探险

(

1650

年

1750

年

1850

年

1900

年

非洲

10

000

10

000

10

000

12

000

欧洲

10

300

14

400

27

400

42

300

亚洲

25

300

43

700

65

600

85

700

)20.一位非洲学者对近代以来欧、亚、非三洲的人口变化作了如下估计(单位:万人),他制作这张表格主要是为了说明

A.非洲人口长期停滞在一亿人左右

B.欧洲殖民者推行种族灭绝政策

C.奴隶贸易给非洲人口带来惨重损失

D.非洲人口在不断下降

21.1522

年

9

月

6

日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的

18

位勇士,说:“你

们第一个拥抱了地球。”该国王嘉奖

18

位勇士的主要原因是他们

A.最早到达非洲最南端,开辟了前往东方的航道

B.四次横渡大西洋,抵达美洲,开辟了欧美航路

C.作为友谊使者,开通了亚洲与非洲的海上航路

D.横跨三大洋,完成人类历史上第一次环球航行22.始于

15

世纪的黑奴贸易中,英国一直占据着重要的位置。但

1807

年英国议会通过了《废除奴隶贸易》

的法案,又于

1833

年在西非海域驻扎了一支海军舰队,拦截贩卖奴隶的船只并将截获的奴隶放归自由。对英国的这一转变,下列说法合理的是

A.英国放弃了殖民扩张政策

B.奴隶贸易制度已彻底消失C.英国推行自由贸易的表现

D.蕴含人类历史进步的方向

学者德·弗雷斯曾指出:从

1750

年到1800

年,生活在大都市的欧洲人口保持稳定(这一阶段仅增长

0.2%),而小城市和城镇(规模在

5000—30000

人之间)的人口却突增了

4

倍。导致这一状况的主要原因是

A.工业化进程导致城市污染严重

B.社会生产领域出现革命性变化

C.小城市和城镇代表城市化方向

D.普通民众对大城市生活的厌倦

史料记载:明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19

世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。这反映了

A.经济活动影响着政治地位的变化

B.经济发展引起了社会阶层的分化

C.工业革命决定了人们的生活方式

D.大机器生产改变了人们的生活方式

第Ⅱ卷(非选择题,共

52

分)

二、非选择题(本卷共

3

题,25

题

18

分,26

题

18

分,27

题

16

分,共

52

分。)

制瓷业被称为“土与火的艺术”,体现了中国古代劳动人民的勤奋、智慧和创造力。阅读下列材料,回答问题。(18

分)

材料一

东汉晚期,成熟青瓷在上虞烧造成功,之后绵延千年,盛烧不绝……(唐、五代时期,越窑生产的“秘色瓷”)玲珑端巧的造型、精美繁缛的纹饰,表现了越窑鼎盛时期的制瓷水平……(北宋以后)器物种类繁多,形制各异,纹饰题材众多,装饰技法丰富,是浙江青瓷史上一个集大成的时期。唐以后浙江生产的精美瓷器,沿着海上丝绸之路,远飘世界各地。

——浙江博物馆青瓷馆前言

材料二

万历时,王世懋《二酉委谭摘录》说某地是“天下窑器所聚,其民繁富,甲于一省”“万杵之声殷地,火光烛天,夜令人不能寝”,因而他戏称之为“四时雷电镇”。

万历三十四年,萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”清代唐英在

《陶冶图说》中也记载了当时的实况:“景德镇袤延仅十余里……以陶来四方商贩,民窑二三百座,工匠人夫不下数十万,藉此食者甚众。”

(

7

/

6

)

根据材料一,概括古代浙江瓷业发展的特征,并结合所学知识指出其影响。(10

分)

材料二反映了明清时期制瓷业的发展出现了哪些特点?这能否说明中国经济结构发生了根本性的变化?

为什么?(8

分)

阅读材料,完成下列要求。(18

分)

材料一

近代以来,中国在外力压迫下为富民强国采取的是倾斜的结构转换模式,推行“重工业优先发展战略”,大量农村人口和劳动力不能随工业化的发展而就业,导致就业结构的转换落后于产业结构的转换,

农业剩余劳动力大量集聚。正如张培刚先生所指出的“工业化的成败与否,取决于发展中国家在工业化过程中能否妥善解决农业剩余劳动力的转移与吸纳问题”。

——摘编自魏悦、魏忠《近代以来中国农业剩余劳动力转移思想的历史演进》材料二

20

世纪

60

年代毛泽东决定建设大三线、小三线,大批工厂从沿海发达地区迁移。大三线在陕西南部秦岭那里,以及四川、贵州、云南,国家把建设重点或者是国防建设重点放在大三线。……“文化大革命”,又出现了人口大规模流动,一方面(城市党政机关干部)继续精减下放,上海支援新疆;另一方面是上千万的知青,大城市甚至包括中等城市的知青都迁到农村,上山下乡,到边疆去,往黑龙江、云南、内蒙古各个地方迁移。各地改革开放后,就开始吸引流动人口了。深圳、广东先开放,建设特区吸引了几十万过去。因为当时开始办的产业都是“三来一补”,都是劳动密集型的,吸引了大批内地农村人口。还有一个潮流是移居海外。

——摘编自葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

根据材料一,概括近代中国劳动力在转移中存在的问题,并结合所学知识分析其成因。(6

分)

根据材料二并结合所学知识,分别指出

20

世纪

60

年代和改革开放后,我国人口流动的特点和影响。

(12

分)

19

世纪,“雾都”一词成为伦敦的标签。20

世纪以来,英国倾力治污,使伦敦的天空从滚滚毒雾到重现蓝天白云。这为我们建设“美丽中国”提供了借鉴。阅读材料,回答问题。(16

分)

材料一

(工业革命前的英国)告别了内战、流血和专制,可仍未被工业社会浸淫。传统社会风貌处处可见……以后的英国人留恋和赞美农业社会的舒适生活,称之为“快乐的英格兰”。

——阎照祥《英国史》材料二

工业革命时期的英国固然是开天辟地的,政治上和经济上都得到空前的变革和发展。……工业化过程中不可避免地带动了城市化。英国城市人口飞速增长,随之而来的还有英国城市环境的恶化……(这

个)“自由国度”的环境观念普遍歪曲甚至空白。中等阶层……不顾城市环境和大众的生存,盲目放肆地

开发,贪婪地消耗着地球上的不可再生资源和人们宝贵的生命。

——汤艳梅《工业革命时期的英国城市环境观念及其影响》材料三

(英国)政府陆续颁布了《控制公害法》《公共卫生法》《放射性物质法》等法律,并大力推动能源结构调整。……在节能环保方面表现出色的企业和政府机构还会被授予绿色奖章。

——新华网《三个“雾都”如何走出“霾伏”?》

据材料一,结合所学知识,指出“快乐的英格兰”时期英国的政治体制和经济发展特征。(4

分)

比较材料一、二,结合史实说明,工业革命使英国在政治、经济的近代化道路上发生了哪些重大的“变革”?(4

分)

据材料二,概括

19

世纪的伦敦成为“雾都”的原因。(4

分)

据材料三,指出英国政府倾力治污给我们建设“美丽中国”提供了哪些借鉴?

(4

分)

历史答案

选择题

1-10

ACBAD

BDDCB

11-20

BDCBA

ACDBC

21-24

DDBD

非选择题

25.(18分)

(1)特征:历史悠久;工艺技术不断发展,产品精美;产品种类繁多;走向世界。(其中任意答3点得6分)

影响:有利于商业的发展;有利于城市的繁荣;促进了中外经济文化交流。(其中任意答2点得4分)

(2)景德镇制瓷业繁荣发达(或“景德镇是全国制瓷业中心”);资本主义生产关系萌芽产生;私营手工业开始占据主导地位。(其中任意答2点

得4分)

不能说明。(2分)因为在全国范围内,自然经济仍然占统治地位。(2分)

26.(18分)

(1)问题:劳动力在农村大量聚集,不能随工业的发展而适时转移。(2分,抄材料也可得分)

原因:传统的农本政策及观念;优先发展重工业的战略;农村劳动力素质相对低下等。(1点2分,答对任意2点得4分)

(2)特点:20世纪60年代:从工业化程度高的地区迁移到工业化程度低的地区(或从沿海发达地区迁到西部地区);从城市迁移到农村;由政府主导进行。(1点2分,答对任意2点得4分)

改革开放后:从农村迁移到沿海经济发达地区(或从农村迁移到城市);从中国迁移到国外;由市场主导,自由迁移。(1点2分,答对任意2点得4分)

影响:20世纪60年代:促进了少数民族地区和中西部地区经济和社会的发展;违背了现代化的一般规律等。(答对任意1点得2分)

改革开放后:劳动力流向现代城市,为经济发展提供了自由劳动力,加快了城市经济发展;但增加了城市的管理成本和交通负担,滋生了新的人口问题等。(答对任意1点得2分)

27.(16分)

(1)政治体制:资产阶级君主立宪制;(2分)

经济特征:传统的农业经济。

(2分)

?(2)政治变革:1832年议会改革;代议制不断完善等(任答1点得2分)

经济变革:机器大生产(或实现工业化)。(2分)

(3)原因:工业化推动城市化带来的环境污染;环保观念缺乏;资产阶级盲目开发,破坏环境。(任答2点,得4分)

(4)借鉴:依法治污;调整能源结构;培养环保意识(树立简朴务实的生活观);加强政府监管(强化企业责任,发挥政府职能)等。

(任答2点,得4分)

同课章节目录