人教版高中历史必修二 第11课 经济建设的发展和曲折 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二 第11课 经济建设的发展和曲折 课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-05-31 06:36:11 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第11课、经济建设的发展和曲折

表现:

意义

原因:

国民经济全面崩溃

①帝国主义的长期掠夺

②国民政府的大肆搜刮

③多年战争的严重破坏

①交通堵塞

②通货膨胀

③人民生活困苦

为国家开展有计划的

经济建设创造了条件

社会主义建设的起步

(1949—1956)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1949年到1952年底,

我们用三年时间完成了国民经济的恢复工作:

①没收官僚资本和帝国主义在华资产,

建立国营经济。

②稳定物价,统一财经。

③合理调整了资本主义工商业。

④恢复发展生产:

农村完成了土地改革;

城市进行民主改革和生产改革。

恢复经济的措施:

■历史学习第二步——“理解”:

(历史因果关系、历史发展趋势)

●探究之一:

○说明我国第一个五年计划为何优先发展重工业?

○概括“一五计划”主要建设项目在地域分布上的特点?

并分析原因何在?

○分析说明“一五计划”的完成有何重要意义?

○概括“一五计划”的特点?

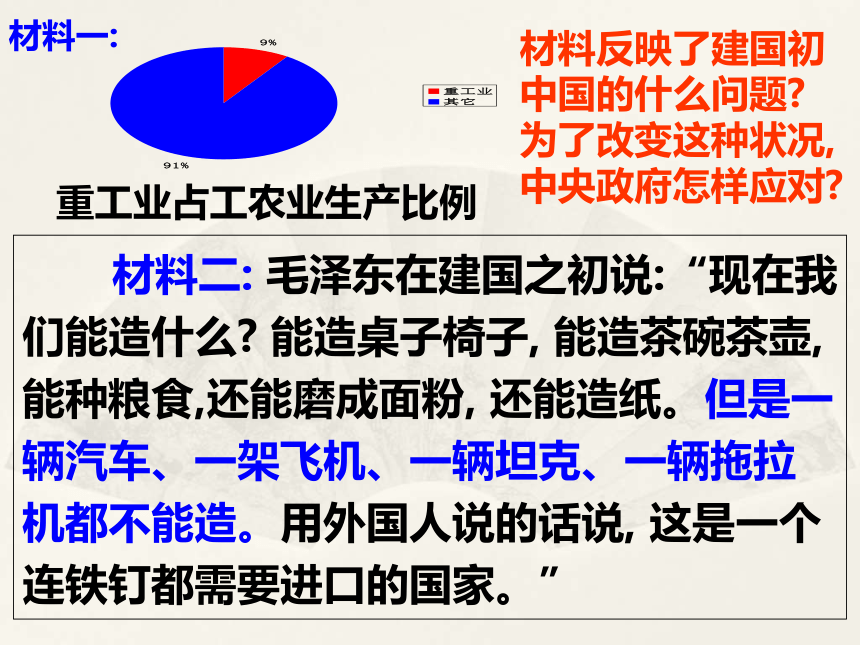

材料二:

毛泽东在建国之初说:“现在我们能造什么?

能造桌子椅子,

能造茶碗茶壶,

能种粮食,还能磨成面粉,

还能造纸。但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人说的话说,

这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

材料反映了建国初中国的什么问题?

为了改变这种状况,中央政府怎样应对?

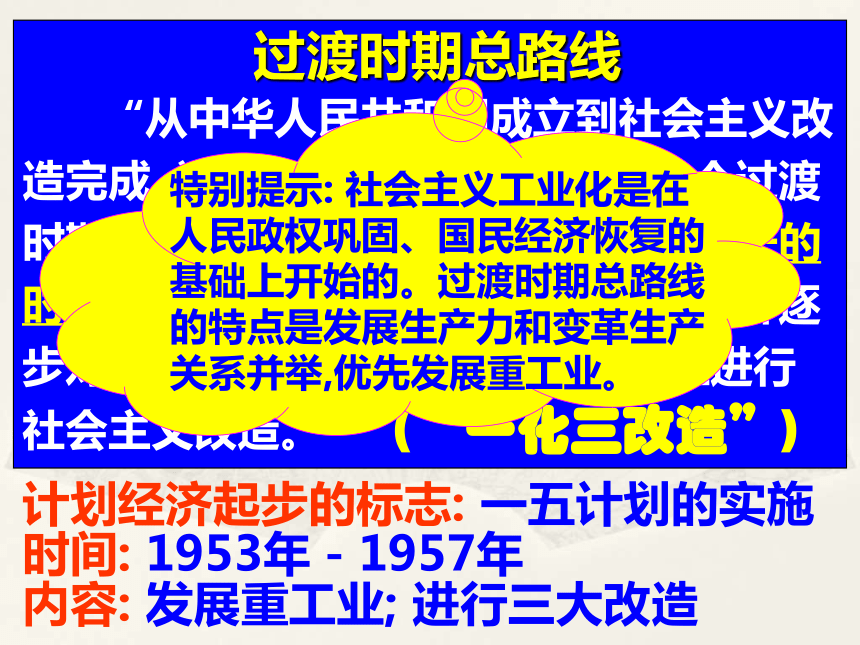

过渡时期总路线

“从中华人民共和国成立到社会主义改造完成,

这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,

要在一个相当长的时期内逐步实现国家社会主义工业化,

并逐步对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。”

(“一化三改造”)

计划经济起步的标志:

一五计划的实施

时间:

1953年-1957年

内容:

发展重工业;

进行三大改造

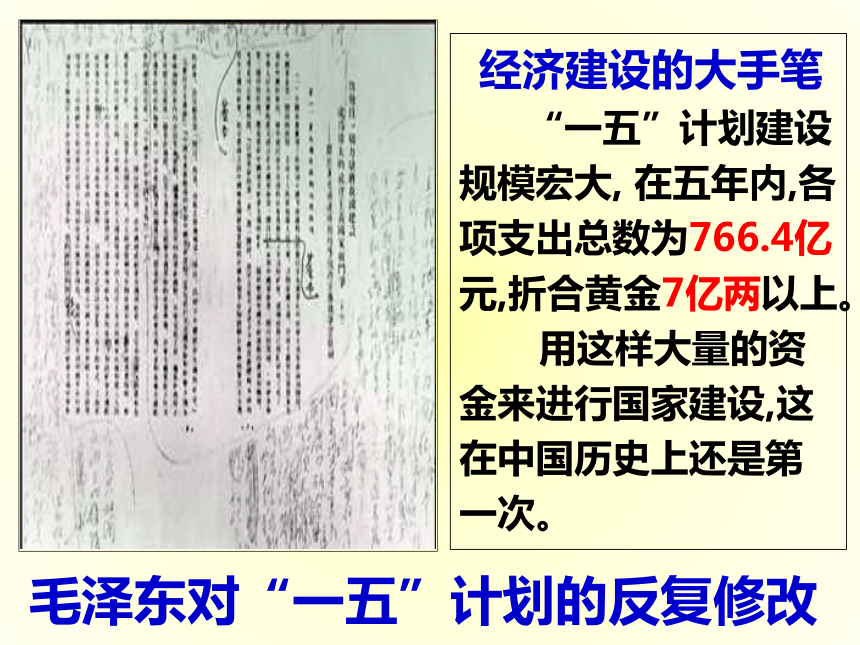

毛泽东对“一五”计划的反复修改

经济建设的大手笔

“一五”计划建设规模宏大,

在五年内,各项支出总数为766.4亿元,折合黄金7亿两以上。

用这样大量的资金来进行国家建设,这在中国历史上还是第一次。

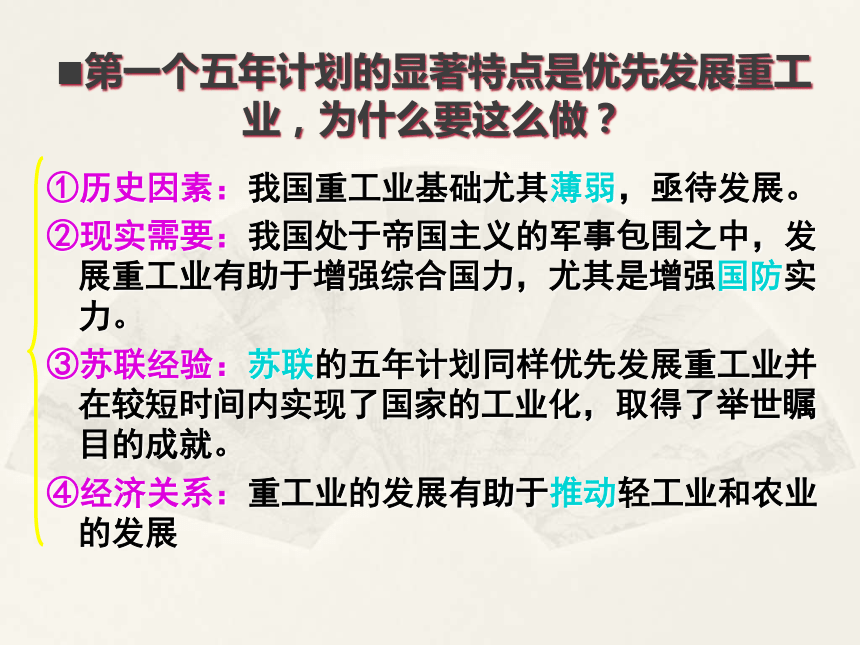

■第一个五年计划的显著特点是优先发展重工业,为什么要这么做?

①历史因素:我国重工业基础尤其薄弱,亟待发展。

②现实需要:我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。

③苏联经验:苏联的五年计划同样优先发展重工业并在较短时间内实现了国家的工业化,取得了举世瞩目的成就。

④经济关系:重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展

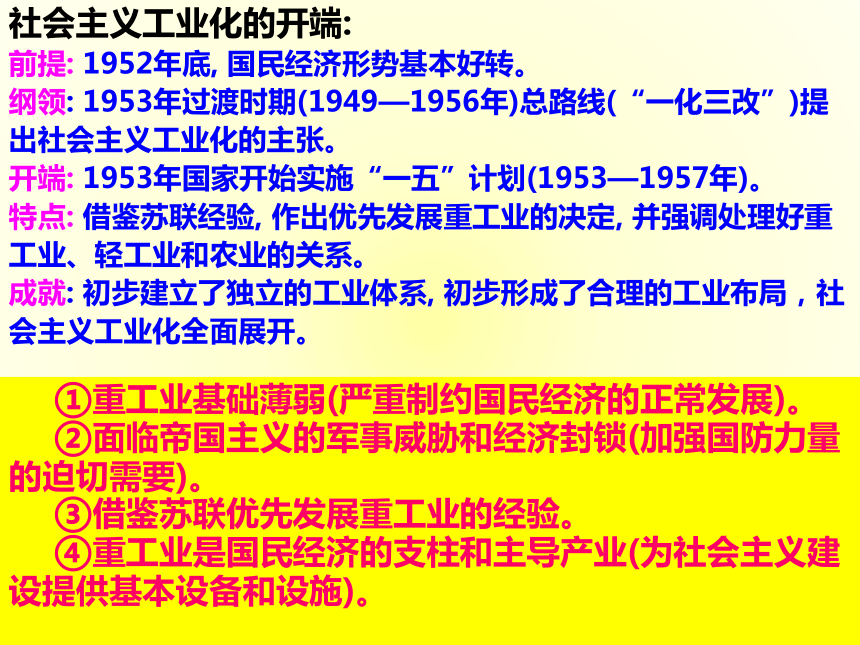

社会主义工业化的开端:

前提:

1952年底,

国民经济形势基本好转。

纲领:

1953年过渡时期(1949—1956年)总路线(“一化三改”)提出社会主义工业化的主张。

开端:

1953年国家开始实施“一五”计划(1953—1957年)。

特点:

借鉴苏联经验,

作出优先发展重工业的决定,

并强调处理好重工业、轻工业和农业的关系。

成就:

初步建立了独立的工业体系,

初步形成了合理的工业布局,社会主义工业化全面展开。

材料

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,

经济不能独立,

国防不能巩固,

帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,

一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,

而苏联采用了社会主义工业化的方针,

从重工业开始,

在十多年中就实现了国家的工业化”。---《建国以来重要文献选编》93

结合材料及所学知识分析中国为什么优先发展重工业?

①重工业基础薄弱(严重制约国民经济的正常发展)。

②面临帝国主义的军事威胁和经济封锁(加强国防力量的迫切需要)。

③借鉴苏联优先发展重工业的经验。

④重工业是国民经济的支柱和主导产业(为社会主义建设提供基本设备和设施)。

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

社会主义三大改造

(1953-1956)

(1)时间:

1953——1956年

(2)目的:

为了适应国家工业化的需求,

早日建成社

会主义。

(3)实质:

变革生产关系的社会主义革命,

即变革生

产关系,

将生产资料由私有制转变为社会

主义公有制。

(4)对象:

农业、手工业和资本主义工商业。

(5)方法:

①农业组建农业生产合作社。

②手工业组建手工业生产合作社。

③资本主义工商业实行公私合营。使资本

主义私有制逐步过渡到社会主义公有制,

成功

实现了对民族资本的和平赎买。

(6)结果:

到1956年底。国家基本上完成了社会主义改造,

从而初步建立了社会主义基本制度,

进入社会主义初级阶段。

①农业:

1953年试办以土地入股、统一经营为特征的初级业生产合作社;

1955年起,

掀起兴办高级农业合作社。

②手工业:

1951年,

国家开始试办手工业生产合作社。

③资本主义工商业:

国家将资本主义工商业纳入国家资本主义轨道。1953年底,

实行个别企业的公私合营;

1956年实行全行业公私合营。

(7)意义:

①社会主义计划经济在中国基本确立,

为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

②标志着中国建立了社会主义制度,

从此进入社会主义社会。

③结束了中国几千年的剥削制度,

是中国历史上最伟大最深刻的变革。

多种经济成分并存

单一的公有制经济结构

存在着经济剥

削和剥削阶级

民族资产阶级转

化为普通劳动者

无产阶级同资产

阶级之间的矛盾

人民日益增长物

质文化生活需要

与现实间的矛盾

集中精力进行社会主义建设,尽快从

落后的农业国转变为先进的工业国

社会主义改造前

社会主义改造后

经济成分

阶级

状况

主要

矛盾

中心

任务

“从方向和路线上来看,

对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造毕竟是符合客观需要的,

完成这些改造是一件有伟大历史意义的事情”,

但三大改造也存在着“四过”,

即“要求过急、改变过快、工作过粗、形式过于单一”的缺点。

——胡绳《中国共产党七十年》

百年老字号在改造中公私合营

(二)探索与失误(1956—1966)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1.中共八大(1956年)

2.大跃进和人民公社化(1958年)

3.国民经济的调整(1961年)

——调整、巩固、充实、提高

(二)探索与失误

(1956—1966)

1.中共八大

1956年,

北京。

社会主义制度已经建立

建立先进的工业国的要求同落

后的农业国的现实矛盾;

人民

对于经济文化迅速发展的需要

同当前经济文化不能满足人民

需要之间的矛盾。

集中力量把我国尽快从落后农业国变为先进工业国

评价:

分析正确、成功探索、未能坚持

内

容

国情分析:

主要矛盾:

主要任务:

(二)探索与失误(1956—1966)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

2.

大跃进和人民公社化

(1958年)

总路线的提出:

1958年,

中共八大

二次会议提出了“鼓足

干劲、力争上游、多快

好省地建设社会主义的

总路线”。接着,

又轻率地发动了以大炼钢铁为中心的“大跃进”和以“一大二公”为特点的人民公社化运动。这样,

在经济建设中,

以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”

倾错误迅速发展,

造成国民经济比例严重失调,

生态环境遭到严重破坏,

人民群众的生产积极性受到严重挫伤。

总路线

提出:1958年,

中共八大二次会议。

内容(指导思想):

1958年全面建设社会主义总路线——“鼓足干劲,

力争上游,

多快好省地建设社会主义”。

大跃进和人民公社化

原因:

①党内“左”倾错误开始泛滥,

政策指导出现失误,

修改关于八大的正确主张。

②缺乏建设社会主义的经验。

③急于求成,

片面追求速度,

忽视了经济发展规律。

实质:“左倾”错误。

总路线

大跃进和人民公社化

表现:①大跃进:1958年发动以大练钢铁为中心的“大跃进”运动。

②人民公社:1958年建立以“一大二公”为特点人民公社,人民公社化运动在全国展开。

结果:“大跃进”和人民公社化运动使“左”倾错误严重泛滥,

造成国民经济比例严重失调,

生态环境遭到严重破坏,

人民群众的生产积极性受到严重挫伤;造成连续三年的严重困难时期(1959—1961)。

评价:

反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的愿望,

但它忽视了客观规律;

片面夸大了人的主观能动作用;

改变了八大所提出的正确方针。

调整:

1960年冬中共中央开始纠正“左”错误,

提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。1962年,

国民经济开始好转。

大跃进和人民公社化的不同

大跃进涉及生产力方面!

人民公社化涉及生产关系方面!

“大跃进”的发动,

反映了我党不顾经济发展不顾客观规律,

片面地扩大生产规模,

追求经济建设的高速度。

人民公社的建立,

反映了我党不顾生产力的实际水平,

片面地变革生产关系的“左”倾错误,

违背了生产力决定生产关系的原理。

1月9日报道亩产2000斤

6月30日报道亩产5103斤

9月25日报道亩产13043斤

一颗白菜500斤,

亩产小麦12万斤,亩产土豆120万斤。

7月25日报道亩产9195斤

1957年

1958年

1959年

1962年

535万吨

9000万吨

3000万吨

1070万吨

800万吨

大跃进时期的炼钢指标

全民大炼钢

留下荒山秃岭

结果:

58年全国生产钢1108万吨,

只有800万吨合格。

“大跃进”中,

番禺全县集中了约六万人炼钢。不少农村的“风水林”

、荔枝树被砍伐烧炭作炼钢使用。

思考:大跃进运动会带来哪些危害?

国民经济比例失调(农轻重);

生态环境遭到破坏;

资源浪费,农业生产下降等!

大跃进时期的工农业总产值

(1957—1960)

人民公社化运动

对马克思合作制的错误认识:

一切财产由公社统一核算,

统一分配。

人民公社化运动:1958年

鼓足干劲加油干

放开肚皮吃饱饭

十年建设时期的主要建设成就

贵阳

乌鲁木齐

兰州

包头

兰新铁路

包兰铁路

第一颗原子弹爆炸成功

包头钢铁公司

大庆油田

大庆

武汉

武汉钢铁公司

上海

人工合成

牛胰岛素

大港油田

天津

北京

柳州

黔桂铁路

胜利油田

东营

失误:

正确:

中共八大

1956

“大跃进”

1958

人民公社化运动

1958

国民经济的调整

1960

启示一:

从国情出发

三年经济困难

59-61

启示二:

实事求是,

尊重客观规律

启示三:

生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

探索与失误(1956-1966)

(一)社会主义建设的起步(1949—1956)

(二)探索与失误(1956—1966)

(三)国民经济的劫难(1966—1976)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1.国民经济的恢复(1949-1952)

2.有计划的经济建设(1953-1957)

3.社会主义三大改造(1953-1956)

1.中共八大(1956年)

2.大跃进和人民公社化(1958年)

3.国民经济的调整

——调整、巩固、充实、提高

(三)国民经济的劫难

(1966—1976)

文革动乱扩展到经济领域

(67、68年)

(1973年)

周恩来恢复调整国民经济

(1975年)

邓小平全面整顿

实质:

纠正文革“左”倾错误!

(复苏)

(回升)

“文革’经济劫难图示(1966-1976)

●第一个五年计划中的重工业项目

地域分布有何特点?为什么?

A、华北地区

B、西北地区

C、东北地区

D、东南地区

①现实因素:临近苏联,易于接受苏联的援助.

②基础设施:有着较为丰富的煤铁资源,交通发达

③历史条件:已形成了以重工业为主的工业基础

④国防需要:抗美援朝,巩固国防,捍卫主权

原

因

Fgh

一五时期的主要建设成就

乌鲁木齐

兰州

鞍山钢铁公司

长春一汽

武汉

上海

天津

北京

沈阳机床、飞机

【探究】从图中可看出一五的企业分布有何特点?

原因何在?

提示:

特点:基本上分布于东北地区。

原因:地理:

历史:

返回

资源,交通,离苏联近

重工业基础好

1956年底

1952年

改造后,各经济成分在国民经济中的比重

【探究】从图中可看出中国的经济成分发生了怎

样的变化?社会主义改造的实质是什么?

提示:实质:生产资料私有制变为

社会主义公有制

返回

■为什么说三大改造基本完成,标志着我国社会主义经济体系基本建立起来?

(1)从革命性质来看:三大改造前是由新民主主义向社会主义过渡;三大改造后,我国基本上完成了社会主义革命的任务。

(2)从经济基础来看:三大改造前是公有制经济为主体,多种所有制形式并存;三大改造后,以全民所有制和劳动群众集体所有制为主要形式的社会主义公有制成为我国唯一的经济基础。

(3)从生产关系来看:三大改造前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多种剥削关系;三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者。

国民经济的劫难(66-76)

文革动乱扩展到经济领域

(67、68年)

(1973年)

周恩来恢复调整国民经济

(1975年)

邓小平全面整顿

实质:纠正文革的“左”倾错误

(复苏)

(回升)

1973年国民经济形势出现了复苏的局面

工农业总产值

国家财政总收入

国民收入

3967亿元

比上年增长

9.2%

809.7亿元

比上年增长

5.6%

2318亿元

比上年增长

8.3%

1971年周恩来主持中央日常工作,他着手恢复调整国民经济。到1973年,国民经济出现复苏的局面。

工农业

工业

农业

国家财政收入

总产值或收入

比上年增长

4504亿元

11.9%

3219亿元

15.1%

1285亿元

4.6%

815.6亿元

1975年国民经济回升情况

周恩来病重后,毛泽东恢复了邓小平的工作。邓小平提出了全面整顿的思想,即全面系统地纠正文革的错误。国民经济出现迅速回升的状态。

思考:

十年“文革”动乱使国民经济陷于瘫痪,从中可得出哪些经验教训?

★

要正确确定国内社会的主要矛盾

★

要始终把经济建设作为党和政府的工作重心

工农业生产总值

1949

1952

1956

1958

1966

1976

1978

1962

A

B

C

D

E

H

I

J

改革开放新时期

全面建设社会主义时期

社会主义过渡时期

思考:20世纪50-70年代我国经济发展的变化和新中国成立来哪些重大的经济政策或活动有关?

F

G

新中国社会主义建设道路的探索历程

国民经济恢复

“一化三改”

中共八大

大跃进、人民公社化

“八字方针”

“十年文革”

改革开放

文革时期

第11课、经济建设的发展和曲折

表现:

意义

原因:

国民经济全面崩溃

①帝国主义的长期掠夺

②国民政府的大肆搜刮

③多年战争的严重破坏

①交通堵塞

②通货膨胀

③人民生活困苦

为国家开展有计划的

经济建设创造了条件

社会主义建设的起步

(1949—1956)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1949年到1952年底,

我们用三年时间完成了国民经济的恢复工作:

①没收官僚资本和帝国主义在华资产,

建立国营经济。

②稳定物价,统一财经。

③合理调整了资本主义工商业。

④恢复发展生产:

农村完成了土地改革;

城市进行民主改革和生产改革。

恢复经济的措施:

■历史学习第二步——“理解”:

(历史因果关系、历史发展趋势)

●探究之一:

○说明我国第一个五年计划为何优先发展重工业?

○概括“一五计划”主要建设项目在地域分布上的特点?

并分析原因何在?

○分析说明“一五计划”的完成有何重要意义?

○概括“一五计划”的特点?

材料二:

毛泽东在建国之初说:“现在我们能造什么?

能造桌子椅子,

能造茶碗茶壶,

能种粮食,还能磨成面粉,

还能造纸。但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人说的话说,

这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

材料反映了建国初中国的什么问题?

为了改变这种状况,中央政府怎样应对?

过渡时期总路线

“从中华人民共和国成立到社会主义改造完成,

这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,

要在一个相当长的时期内逐步实现国家社会主义工业化,

并逐步对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。”

(“一化三改造”)

计划经济起步的标志:

一五计划的实施

时间:

1953年-1957年

内容:

发展重工业;

进行三大改造

毛泽东对“一五”计划的反复修改

经济建设的大手笔

“一五”计划建设规模宏大,

在五年内,各项支出总数为766.4亿元,折合黄金7亿两以上。

用这样大量的资金来进行国家建设,这在中国历史上还是第一次。

■第一个五年计划的显著特点是优先发展重工业,为什么要这么做?

①历史因素:我国重工业基础尤其薄弱,亟待发展。

②现实需要:我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。

③苏联经验:苏联的五年计划同样优先发展重工业并在较短时间内实现了国家的工业化,取得了举世瞩目的成就。

④经济关系:重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展

社会主义工业化的开端:

前提:

1952年底,

国民经济形势基本好转。

纲领:

1953年过渡时期(1949—1956年)总路线(“一化三改”)提出社会主义工业化的主张。

开端:

1953年国家开始实施“一五”计划(1953—1957年)。

特点:

借鉴苏联经验,

作出优先发展重工业的决定,

并强调处理好重工业、轻工业和农业的关系。

成就:

初步建立了独立的工业体系,

初步形成了合理的工业布局,社会主义工业化全面展开。

材料

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,

经济不能独立,

国防不能巩固,

帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,

一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,

而苏联采用了社会主义工业化的方针,

从重工业开始,

在十多年中就实现了国家的工业化”。---《建国以来重要文献选编》93

结合材料及所学知识分析中国为什么优先发展重工业?

①重工业基础薄弱(严重制约国民经济的正常发展)。

②面临帝国主义的军事威胁和经济封锁(加强国防力量的迫切需要)。

③借鉴苏联优先发展重工业的经验。

④重工业是国民经济的支柱和主导产业(为社会主义建设提供基本设备和设施)。

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

社会主义三大改造

(1953-1956)

(1)时间:

1953——1956年

(2)目的:

为了适应国家工业化的需求,

早日建成社

会主义。

(3)实质:

变革生产关系的社会主义革命,

即变革生

产关系,

将生产资料由私有制转变为社会

主义公有制。

(4)对象:

农业、手工业和资本主义工商业。

(5)方法:

①农业组建农业生产合作社。

②手工业组建手工业生产合作社。

③资本主义工商业实行公私合营。使资本

主义私有制逐步过渡到社会主义公有制,

成功

实现了对民族资本的和平赎买。

(6)结果:

到1956年底。国家基本上完成了社会主义改造,

从而初步建立了社会主义基本制度,

进入社会主义初级阶段。

①农业:

1953年试办以土地入股、统一经营为特征的初级业生产合作社;

1955年起,

掀起兴办高级农业合作社。

②手工业:

1951年,

国家开始试办手工业生产合作社。

③资本主义工商业:

国家将资本主义工商业纳入国家资本主义轨道。1953年底,

实行个别企业的公私合营;

1956年实行全行业公私合营。

(7)意义:

①社会主义计划经济在中国基本确立,

为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

②标志着中国建立了社会主义制度,

从此进入社会主义社会。

③结束了中国几千年的剥削制度,

是中国历史上最伟大最深刻的变革。

多种经济成分并存

单一的公有制经济结构

存在着经济剥

削和剥削阶级

民族资产阶级转

化为普通劳动者

无产阶级同资产

阶级之间的矛盾

人民日益增长物

质文化生活需要

与现实间的矛盾

集中精力进行社会主义建设,尽快从

落后的农业国转变为先进的工业国

社会主义改造前

社会主义改造后

经济成分

阶级

状况

主要

矛盾

中心

任务

“从方向和路线上来看,

对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造毕竟是符合客观需要的,

完成这些改造是一件有伟大历史意义的事情”,

但三大改造也存在着“四过”,

即“要求过急、改变过快、工作过粗、形式过于单一”的缺点。

——胡绳《中国共产党七十年》

百年老字号在改造中公私合营

(二)探索与失误(1956—1966)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1.中共八大(1956年)

2.大跃进和人民公社化(1958年)

3.国民经济的调整(1961年)

——调整、巩固、充实、提高

(二)探索与失误

(1956—1966)

1.中共八大

1956年,

北京。

社会主义制度已经建立

建立先进的工业国的要求同落

后的农业国的现实矛盾;

人民

对于经济文化迅速发展的需要

同当前经济文化不能满足人民

需要之间的矛盾。

集中力量把我国尽快从落后农业国变为先进工业国

评价:

分析正确、成功探索、未能坚持

内

容

国情分析:

主要矛盾:

主要任务:

(二)探索与失误(1956—1966)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

2.

大跃进和人民公社化

(1958年)

总路线的提出:

1958年,

中共八大

二次会议提出了“鼓足

干劲、力争上游、多快

好省地建设社会主义的

总路线”。接着,

又轻率地发动了以大炼钢铁为中心的“大跃进”和以“一大二公”为特点的人民公社化运动。这样,

在经济建设中,

以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”

倾错误迅速发展,

造成国民经济比例严重失调,

生态环境遭到严重破坏,

人民群众的生产积极性受到严重挫伤。

总路线

提出:1958年,

中共八大二次会议。

内容(指导思想):

1958年全面建设社会主义总路线——“鼓足干劲,

力争上游,

多快好省地建设社会主义”。

大跃进和人民公社化

原因:

①党内“左”倾错误开始泛滥,

政策指导出现失误,

修改关于八大的正确主张。

②缺乏建设社会主义的经验。

③急于求成,

片面追求速度,

忽视了经济发展规律。

实质:“左倾”错误。

总路线

大跃进和人民公社化

表现:①大跃进:1958年发动以大练钢铁为中心的“大跃进”运动。

②人民公社:1958年建立以“一大二公”为特点人民公社,人民公社化运动在全国展开。

结果:“大跃进”和人民公社化运动使“左”倾错误严重泛滥,

造成国民经济比例严重失调,

生态环境遭到严重破坏,

人民群众的生产积极性受到严重挫伤;造成连续三年的严重困难时期(1959—1961)。

评价:

反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的愿望,

但它忽视了客观规律;

片面夸大了人的主观能动作用;

改变了八大所提出的正确方针。

调整:

1960年冬中共中央开始纠正“左”错误,

提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。1962年,

国民经济开始好转。

大跃进和人民公社化的不同

大跃进涉及生产力方面!

人民公社化涉及生产关系方面!

“大跃进”的发动,

反映了我党不顾经济发展不顾客观规律,

片面地扩大生产规模,

追求经济建设的高速度。

人民公社的建立,

反映了我党不顾生产力的实际水平,

片面地变革生产关系的“左”倾错误,

违背了生产力决定生产关系的原理。

1月9日报道亩产2000斤

6月30日报道亩产5103斤

9月25日报道亩产13043斤

一颗白菜500斤,

亩产小麦12万斤,亩产土豆120万斤。

7月25日报道亩产9195斤

1957年

1958年

1959年

1962年

535万吨

9000万吨

3000万吨

1070万吨

800万吨

大跃进时期的炼钢指标

全民大炼钢

留下荒山秃岭

结果:

58年全国生产钢1108万吨,

只有800万吨合格。

“大跃进”中,

番禺全县集中了约六万人炼钢。不少农村的“风水林”

、荔枝树被砍伐烧炭作炼钢使用。

思考:大跃进运动会带来哪些危害?

国民经济比例失调(农轻重);

生态环境遭到破坏;

资源浪费,农业生产下降等!

大跃进时期的工农业总产值

(1957—1960)

人民公社化运动

对马克思合作制的错误认识:

一切财产由公社统一核算,

统一分配。

人民公社化运动:1958年

鼓足干劲加油干

放开肚皮吃饱饭

十年建设时期的主要建设成就

贵阳

乌鲁木齐

兰州

包头

兰新铁路

包兰铁路

第一颗原子弹爆炸成功

包头钢铁公司

大庆油田

大庆

武汉

武汉钢铁公司

上海

人工合成

牛胰岛素

大港油田

天津

北京

柳州

黔桂铁路

胜利油田

东营

失误:

正确:

中共八大

1956

“大跃进”

1958

人民公社化运动

1958

国民经济的调整

1960

启示一:

从国情出发

三年经济困难

59-61

启示二:

实事求是,

尊重客观规律

启示三:

生产关系的变革必须与生产力水平相适应。

探索与失误(1956-1966)

(一)社会主义建设的起步(1949—1956)

(二)探索与失误(1956—1966)

(三)国民经济的劫难(1966—1976)

一、经济建设的发展和曲折(1949-1976)

1.国民经济的恢复(1949-1952)

2.有计划的经济建设(1953-1957)

3.社会主义三大改造(1953-1956)

1.中共八大(1956年)

2.大跃进和人民公社化(1958年)

3.国民经济的调整

——调整、巩固、充实、提高

(三)国民经济的劫难

(1966—1976)

文革动乱扩展到经济领域

(67、68年)

(1973年)

周恩来恢复调整国民经济

(1975年)

邓小平全面整顿

实质:

纠正文革“左”倾错误!

(复苏)

(回升)

“文革’经济劫难图示(1966-1976)

●第一个五年计划中的重工业项目

地域分布有何特点?为什么?

A、华北地区

B、西北地区

C、东北地区

D、东南地区

①现实因素:临近苏联,易于接受苏联的援助.

②基础设施:有着较为丰富的煤铁资源,交通发达

③历史条件:已形成了以重工业为主的工业基础

④国防需要:抗美援朝,巩固国防,捍卫主权

原

因

Fgh

一五时期的主要建设成就

乌鲁木齐

兰州

鞍山钢铁公司

长春一汽

武汉

上海

天津

北京

沈阳机床、飞机

【探究】从图中可看出一五的企业分布有何特点?

原因何在?

提示:

特点:基本上分布于东北地区。

原因:地理:

历史:

返回

资源,交通,离苏联近

重工业基础好

1956年底

1952年

改造后,各经济成分在国民经济中的比重

【探究】从图中可看出中国的经济成分发生了怎

样的变化?社会主义改造的实质是什么?

提示:实质:生产资料私有制变为

社会主义公有制

返回

■为什么说三大改造基本完成,标志着我国社会主义经济体系基本建立起来?

(1)从革命性质来看:三大改造前是由新民主主义向社会主义过渡;三大改造后,我国基本上完成了社会主义革命的任务。

(2)从经济基础来看:三大改造前是公有制经济为主体,多种所有制形式并存;三大改造后,以全民所有制和劳动群众集体所有制为主要形式的社会主义公有制成为我国唯一的经济基础。

(3)从生产关系来看:三大改造前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多种剥削关系;三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者。

国民经济的劫难(66-76)

文革动乱扩展到经济领域

(67、68年)

(1973年)

周恩来恢复调整国民经济

(1975年)

邓小平全面整顿

实质:纠正文革的“左”倾错误

(复苏)

(回升)

1973年国民经济形势出现了复苏的局面

工农业总产值

国家财政总收入

国民收入

3967亿元

比上年增长

9.2%

809.7亿元

比上年增长

5.6%

2318亿元

比上年增长

8.3%

1971年周恩来主持中央日常工作,他着手恢复调整国民经济。到1973年,国民经济出现复苏的局面。

工农业

工业

农业

国家财政收入

总产值或收入

比上年增长

4504亿元

11.9%

3219亿元

15.1%

1285亿元

4.6%

815.6亿元

1975年国民经济回升情况

周恩来病重后,毛泽东恢复了邓小平的工作。邓小平提出了全面整顿的思想,即全面系统地纠正文革的错误。国民经济出现迅速回升的状态。

思考:

十年“文革”动乱使国民经济陷于瘫痪,从中可得出哪些经验教训?

★

要正确确定国内社会的主要矛盾

★

要始终把经济建设作为党和政府的工作重心

工农业生产总值

1949

1952

1956

1958

1966

1976

1978

1962

A

B

C

D

E

H

I

J

改革开放新时期

全面建设社会主义时期

社会主义过渡时期

思考:20世纪50-70年代我国经济发展的变化和新中国成立来哪些重大的经济政策或活动有关?

F

G

新中国社会主义建设道路的探索历程

国民经济恢复

“一化三改”

中共八大

大跃进、人民公社化

“八字方针”

“十年文革”

改革开放

文革时期

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势