【部编版】七年级语文上册《课文古诗词诵读》专项复习课件(精选)40张ppt

文档属性

| 名称 | 【部编版】七年级语文上册《课文古诗词诵读》专项复习课件(精选)40张ppt |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-31 13:50:24 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

课外古诗词诵读

七年级语文专项复习

部编版七年级语文上册

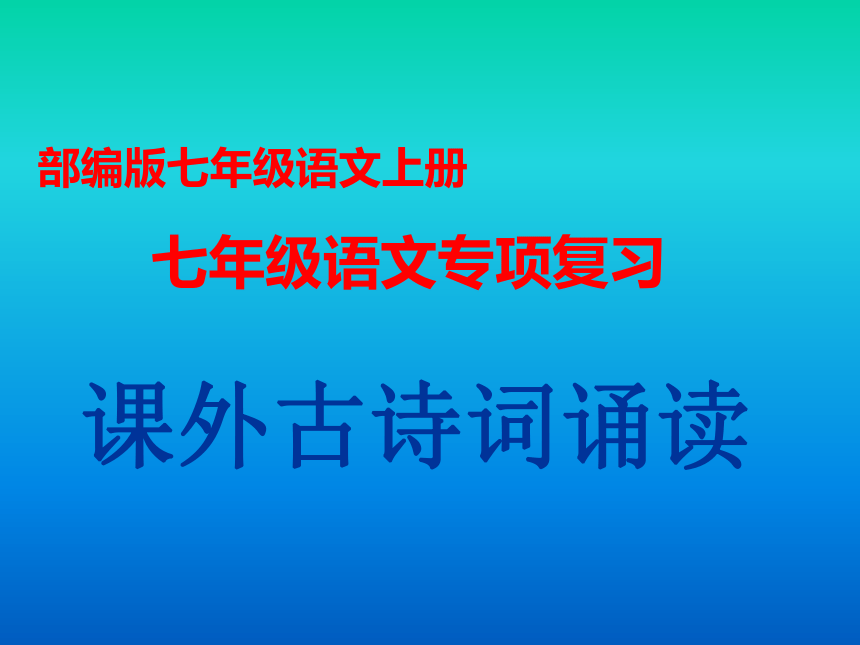

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

作品名称:峨眉山月歌

创作年代:唐代

作者:李白

作品体裁:七言绝句

(1)峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

(2)影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

(3)夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

(4)君:指峨眉山月。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。〞

李白(701年2月28日—762年),字太白,号青莲居士,

又号“谪仙人”。中国唐朝诗人,有“诗仙”之称。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他因写诗而闻名,为当时的人们所激赏,称赞他的诗可以“泣鬼神”。他以富于浪漫主义色彩的诗歌反映现实,描写山川,抒发壮志,吟咏豪情,因而成为光照古今的伟大诗人。

在一个秋高气爽、月色明朗的夜里,我乘着小船,从清溪驿顺流而下。

月影映在江水之中,像一个好朋友一样,陪伴着我。

但在从清溪到渝洲的途中,月亮总被两岸的高山挡住,使我思念不已。

诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。“秋”字因入韵关系倒置句末。秋高气爽,月色特明。以“秋”字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。次句“影”指月影,“月亮走,我也走”,只有观者顺流而下,才会看到“影入江水流”的妙景。所以此句不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事,意境空灵入妙。

次句境中有人,第三句中人已露面:他正连夜从清溪驿出发进入岷江,向三峡驶去。“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离乡土,对故国故人恋恋不舍。江行见月,如见故人。然而明月毕竟不是故人,于是只能“仰头看明月,寄情千里光”了。末句“思君不见下渝州”表现了依依惜别的无限情思,语短情长。

明代王世贞评价说:“此是太白佳境,二十八字中有峨眉山、平羌江,清溪、三峡、渝洲。使后人为之,不胜痕迹矣,益见此老炉锤之妙。”

诗中凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。

诗境中无处不渗透着诗人江行体验和思友之情,无处不贯串着山月这一具有象征意义的艺术形象,这就把广阔的空间和较长的时间统一起来。

江南逢李龟年

作者:杜甫

江南逢李龟年

(杜甫)

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

语言特色:

诗的开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。

仅仅四句却概括了整个开元时期(注:开元时期为713年——741年)的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

语言特色:

诗是感伤世态炎凉的。虽全诗并无直接抒情之语,但时世之凋敝丧乱与人

生之凄凉飘零,却尽寓其中。

全诗主旨:

运用了对比手法,抒写了时代的变迁,流露了诗人对开元全盛日的无限眷恋和伤感之情。

唐代边塞诗人。岑参工诗,长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。现存诗三百六十首。对边塞风光,军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

岑参

强欲/登高去,无人/送酒来。

遥怜/故园菊,应傍/战场开。

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

九月九日重阳佳节,我勉强登上高处远眺,然而在这战乱的行军途中,没有谁能送酒来。

我心情沉重地遥望我的故乡长安,那菊花大概傍在这战场零星的开放了。??

九日:指九月九日重阳节。故园:故乡。

强:勉强。

登高:重阳节有登高赏菊饮酒以避灾祸的风俗。

怜:可怜。傍:靠近。

1.这首诗写了_____?__这一中国传统节日,从本诗__?

______、

______?__等词语中可以看出。

重阳节??

“九日”“登高”。(农历九月九日为重阳节,重阳节有登高饮菊花酒的习俗。

)

2重阳节大家都喜欢登高,首句为何要说“强欲?

“强欲”二字,表现出强烈的无可奈何的情绪。结合题目“思长安故园”来看,诗人是流露出浓郁的思乡情绪。

第二句用了什么手法,效果如何?

第二句化用陶渊明的典故。“登高”,诗人自然联想到饮酒、赏菊。据《南史·隐逸传》记载:陶渊明有一次过重阳节,没有酒喝,就在宅边的菊花丛中独自闷坐了很久。后来正好王弘送酒来了,才醉饮而归。此句承前句而来,衔接自然,写得明白如话。

读者的联想和猜测:不知造成“无人送酒来”的原因是什么?

其实这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴,共度佳节。所以,“无人送酒来”句,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

“遥怜故园菊,应傍战场开”两句表达了诗人怎样的思想感情?

“遥怜”二字别有韵味,请从艺术表现手法以及表达思想情感这两方面加以简析。

作者运用想象,描绘了在战场中开放的故园菊花,表达了对故园的思念,以及对饱经战乱的人民的同情和对平定战乱的渴望。(

“遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。

)(

“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息。)

诗人抒发了对故园的思念之情,表达了对饱经战乱的人民的深切同情,对国事的忧虑之心和对平定战乱的渴望。

夜上受降城闻笛

夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

目录

写作背景

作者简介

原文注释

翻译诗文

整体赏析

词句理解

其他评价

对读诗歌

思考题

结束

写作背景

唐初名将张仁愿?为了防御突厥,在黄河以北筑受降城,分东、中、西三城,都在今内蒙古自治区境内。另有一种说法是:公元646年(贞观二十年),唐太宗亲临灵州接受突厥一部的投降。

这首诗就是由此而来。

返回

作者简介

?李益(748—829),唐代诗人。字君虞。陇西姑臧(今甘肃武威)人。家居郑州(今属河南)。公元769年登进士第,公元783年登书判拔萃科。因仕途失意,客游燕赵。公元797年任幽州节度使刘济从事。公元800年南游扬州等地。公元820年后入朝,历秘书少监、集贤学士、左散骑常侍等职。公元827年以礼部尚书致仕。他是中唐边塞诗的代表诗人。其诗虽不乏壮词,但偏于感伤,主要抒写边地士卒久戍思归的怨望心情,不复有盛唐边塞诗的豪迈乐观情调。擅长绝句,尤工七绝;律体也不乏名篇。今存《李益集》二卷,《李君虞诗集》二卷。

返回

原文注释

夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

受降城:唐初名将张仁愿?为了防御突厥,在黄河以北筑受降城,分东、中、西三城,都在今内蒙古自治区境内。另有一种说法是:公元646年(贞观二十年),唐太宗亲临灵州接受突厥一部的投降。

回乐峰:唐代有回乐县?,灵州治所,在今宁夏回族自治区灵武县西南。回乐峰即当地山峰。一作“回乐烽”:指回乐县附近的烽火台。

城下:一作“城上”,一作“城外”。

芦管:笛子。一作“芦笛”。

征人:戍边的将士。尽:全

返回

翻译诗文

回乐峰前的沙地惨白得像雪,

受降城外的月色像秋霜一样。

不知何处吹起那茫茫的芦管,

一夜间,征人个个眺望故乡。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

整体赏析

这首诗写得有色有声有情。山峰、沙地、高城、月色,构成了征人思乡的典型环境;如泣如诉的笛声更触发起征人无限的乡思。全诗将视觉、听觉与感觉美熔于一炉,构成了幽邃的艺术境界。这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,从多角度描绘了戍边将士浓烈的乡思和满心的哀愁之情。

整体赏析

开头由视觉形象引动绵绵乡情,进而由听觉形象把乡思的暗流引向滔滔的感情的洪波。前两句是工整的对偶,其意义是点出当时的环境,基本的情感也给出了定性。前面已经蓄势有余,末句一般就用直抒写出。李益却用拟想中的征人望乡的镜头加以表现,使人感到句绝而意不绝,在戛然而止处仍然漾开一个又一个涟漪。意境浑成,简洁空灵,而又具有含蕴不尽的特点,成为中唐绝句中出色的名篇之一。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

词句理解

不知何处吹芦管:在这个寂静的夜里,不知什么地方传来一阵悠远的笛声,回响着家乡的调子。征人闻此,更动乡愁。然而直言乡愁,则流于抽象。诗人的高明之处,在于巧运回旋跌宕之笔,写“吹芦管”而以“不知何处”领起,自然引出结句:“一夜征人尽望乡。”

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

思考题

词句理解

一夜征人尽望乡:

“尽”字笼括所有征人,一个“望”字,真可谓用到极致了。

“望”字照应“不知何处”。征人原已思乡,今闻悠扬哀怨的笛声从家乡那边飘来,便无不回头“望乡”。虽然什么也看不到,但心中有了着落、有了依靠。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

其他评价

和令孤相公言怀寄河中杨少尹

章句惭非第一流,世间才子昔陪游。

吴宫已叹芙蓉死,边月空悲芦管秋。

任向洛阳称傲吏,苦教河上领诸侯。

石渠甘对图书老,关外杨公安稳不。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

对读诗歌

夜上受降城闻笛

(唐)李益

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,

黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。

赏析

注释

《从军行》:乐府旧题,属相和歌辞平调曲。多是反映军旅辛苦生活的。

羌笛:羌族竹制乐器。《关山月》,乐府曲名,属横吹曲。多为伤离别之辞。

无那:无奈,指无法消除思亲之愁。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

《从军行》组诗是王昌龄采用乐府旧题写的边塞诗,共有七首。这一首,刻画了边疆戍卒怀乡思亲的深挚感情。

这首小诗,笔法简洁而富蕴意,写法上很有特色。诗人巧妙地处理了叙事与抒情的关系。前三句叙事,描写环境,采用了层层深入、反复渲染的手法,创造气氛,为第四句抒情做铺垫,突出了抒情句的地位,使抒情句显得格外警拔有力。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

开头两句,诗人故意创造出一种松弛宁静的气氛:没有战事,戍楼独坐,夕阳西下,晚风轻拂。但这是边境上特有的暂时的平静,静谧中潜伏着肃杀和紧张。在这样的情景下,战士想家是极自然的。于是接下去写他吹起笛子,吹的是寄托着“伤离别”之情的《关山月》曲调。通过笛声,我们已体察到这位战士思念家乡亲人的感情。

在表现征人思想活动方面,诗人运笔也十分委婉曲折。环境氛围已经造成,为抒情铺平垫稳,然后水到渠成,直接描写边人的心理——“无那金闺万里愁”。作者所要表现的是征人思念亲人、怀恋乡土的感情,但不直接写,偏从深闺妻子的万里愁怀反映出来。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

返回

思考题

这一首诗算得上是一首悲伤的诗吗?为什么?

我们认为这不是一首悲伤的诗。“一夜征人尽望乡”算得上是情绪最深沉的一句,但是还是没有到悲伤的程度。诗的情绪可以称之为惆怅,可以称之为彷徨,但算不上是悲伤。

课外古诗词诵读

七年级语文专项复习

部编版七年级语文上册

峨眉山月歌

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

作品名称:峨眉山月歌

创作年代:唐代

作者:李白

作品体裁:七言绝句

(1)峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

半轮秋:半圆的秋月,即上弦月或下弦月。

(2)影:月光。

平羌:江名,即今青衣江,在峨眉山东北。

(3)夜:今夜。

发:出发。

清溪:指清溪驿,在四川犍为峨眉山附近。

三峡:指长江瞿塘峡、巫峡、西陵峡,今在四川、湖北两省的交界处。

(4)君:指峨眉山月。

下:顺流而下。

渝州:今重庆一带。〞

李白(701年2月28日—762年),字太白,号青莲居士,

又号“谪仙人”。中国唐朝诗人,有“诗仙”之称。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他因写诗而闻名,为当时的人们所激赏,称赞他的诗可以“泣鬼神”。他以富于浪漫主义色彩的诗歌反映现实,描写山川,抒发壮志,吟咏豪情,因而成为光照古今的伟大诗人。

在一个秋高气爽、月色明朗的夜里,我乘着小船,从清溪驿顺流而下。

月影映在江水之中,像一个好朋友一样,陪伴着我。

但在从清溪到渝洲的途中,月亮总被两岸的高山挡住,使我思念不已。

诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。“秋”字因入韵关系倒置句末。秋高气爽,月色特明。以“秋”字形容月色之美,信手拈来,自然入妙。月只“半轮”,使读者联想到青山吐月的优美意境。次句“影”指月影,“月亮走,我也走”,只有观者顺流而下,才会看到“影入江水流”的妙景。所以此句不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事,意境空灵入妙。

次句境中有人,第三句中人已露面:他正连夜从清溪驿出发进入岷江,向三峡驶去。“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离乡土,对故国故人恋恋不舍。江行见月,如见故人。然而明月毕竟不是故人,于是只能“仰头看明月,寄情千里光”了。末句“思君不见下渝州”表现了依依惜别的无限情思,语短情长。

明代王世贞评价说:“此是太白佳境,二十八字中有峨眉山、平羌江,清溪、三峡、渝洲。使后人为之,不胜痕迹矣,益见此老炉锤之妙。”

诗中凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。

诗境中无处不渗透着诗人江行体验和思友之情,无处不贯串着山月这一具有象征意义的艺术形象,这就把广阔的空间和较长的时间统一起来。

江南逢李龟年

作者:杜甫

江南逢李龟年

(杜甫)

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

语言特色:

诗的开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。

仅仅四句却概括了整个开元时期(注:开元时期为713年——741年)的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。

语言特色:

诗是感伤世态炎凉的。虽全诗并无直接抒情之语,但时世之凋敝丧乱与人

生之凄凉飘零,却尽寓其中。

全诗主旨:

运用了对比手法,抒写了时代的变迁,流露了诗人对开元全盛日的无限眷恋和伤感之情。

唐代边塞诗人。岑参工诗,长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。现存诗三百六十首。对边塞风光,军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

岑参

强欲/登高去,无人/送酒来。

遥怜/故园菊,应傍/战场开。

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

九月九日重阳佳节,我勉强登上高处远眺,然而在这战乱的行军途中,没有谁能送酒来。

我心情沉重地遥望我的故乡长安,那菊花大概傍在这战场零星的开放了。??

九日:指九月九日重阳节。故园:故乡。

强:勉强。

登高:重阳节有登高赏菊饮酒以避灾祸的风俗。

怜:可怜。傍:靠近。

1.这首诗写了_____?__这一中国传统节日,从本诗__?

______、

______?__等词语中可以看出。

重阳节??

“九日”“登高”。(农历九月九日为重阳节,重阳节有登高饮菊花酒的习俗。

)

2重阳节大家都喜欢登高,首句为何要说“强欲?

“强欲”二字,表现出强烈的无可奈何的情绪。结合题目“思长安故园”来看,诗人是流露出浓郁的思乡情绪。

第二句用了什么手法,效果如何?

第二句化用陶渊明的典故。“登高”,诗人自然联想到饮酒、赏菊。据《南史·隐逸传》记载:陶渊明有一次过重阳节,没有酒喝,就在宅边的菊花丛中独自闷坐了很久。后来正好王弘送酒来了,才醉饮而归。此句承前句而来,衔接自然,写得明白如话。

读者的联想和猜测:不知造成“无人送酒来”的原因是什么?

其实这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴,共度佳节。所以,“无人送酒来”句,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

“遥怜故园菊,应傍战场开”两句表达了诗人怎样的思想感情?

“遥怜”二字别有韵味,请从艺术表现手法以及表达思想情感这两方面加以简析。

作者运用想象,描绘了在战场中开放的故园菊花,表达了对故园的思念,以及对饱经战乱的人民的同情和对平定战乱的渴望。(

“遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。

)(

“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息。)

诗人抒发了对故园的思念之情,表达了对饱经战乱的人民的深切同情,对国事的忧虑之心和对平定战乱的渴望。

夜上受降城闻笛

夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

目录

写作背景

作者简介

原文注释

翻译诗文

整体赏析

词句理解

其他评价

对读诗歌

思考题

结束

写作背景

唐初名将张仁愿?为了防御突厥,在黄河以北筑受降城,分东、中、西三城,都在今内蒙古自治区境内。另有一种说法是:公元646年(贞观二十年),唐太宗亲临灵州接受突厥一部的投降。

这首诗就是由此而来。

返回

作者简介

?李益(748—829),唐代诗人。字君虞。陇西姑臧(今甘肃武威)人。家居郑州(今属河南)。公元769年登进士第,公元783年登书判拔萃科。因仕途失意,客游燕赵。公元797年任幽州节度使刘济从事。公元800年南游扬州等地。公元820年后入朝,历秘书少监、集贤学士、左散骑常侍等职。公元827年以礼部尚书致仕。他是中唐边塞诗的代表诗人。其诗虽不乏壮词,但偏于感伤,主要抒写边地士卒久戍思归的怨望心情,不复有盛唐边塞诗的豪迈乐观情调。擅长绝句,尤工七绝;律体也不乏名篇。今存《李益集》二卷,《李君虞诗集》二卷。

返回

原文注释

夜上受降城闻笛

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

受降城:唐初名将张仁愿?为了防御突厥,在黄河以北筑受降城,分东、中、西三城,都在今内蒙古自治区境内。另有一种说法是:公元646年(贞观二十年),唐太宗亲临灵州接受突厥一部的投降。

回乐峰:唐代有回乐县?,灵州治所,在今宁夏回族自治区灵武县西南。回乐峰即当地山峰。一作“回乐烽”:指回乐县附近的烽火台。

城下:一作“城上”,一作“城外”。

芦管:笛子。一作“芦笛”。

征人:戍边的将士。尽:全

返回

翻译诗文

回乐峰前的沙地惨白得像雪,

受降城外的月色像秋霜一样。

不知何处吹起那茫茫的芦管,

一夜间,征人个个眺望故乡。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

整体赏析

这首诗写得有色有声有情。山峰、沙地、高城、月色,构成了征人思乡的典型环境;如泣如诉的笛声更触发起征人无限的乡思。全诗将视觉、听觉与感觉美熔于一炉,构成了幽邃的艺术境界。这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,从多角度描绘了戍边将士浓烈的乡思和满心的哀愁之情。

整体赏析

开头由视觉形象引动绵绵乡情,进而由听觉形象把乡思的暗流引向滔滔的感情的洪波。前两句是工整的对偶,其意义是点出当时的环境,基本的情感也给出了定性。前面已经蓄势有余,末句一般就用直抒写出。李益却用拟想中的征人望乡的镜头加以表现,使人感到句绝而意不绝,在戛然而止处仍然漾开一个又一个涟漪。意境浑成,简洁空灵,而又具有含蕴不尽的特点,成为中唐绝句中出色的名篇之一。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

词句理解

不知何处吹芦管:在这个寂静的夜里,不知什么地方传来一阵悠远的笛声,回响着家乡的调子。征人闻此,更动乡愁。然而直言乡愁,则流于抽象。诗人的高明之处,在于巧运回旋跌宕之笔,写“吹芦管”而以“不知何处”领起,自然引出结句:“一夜征人尽望乡。”

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

思考题

词句理解

一夜征人尽望乡:

“尽”字笼括所有征人,一个“望”字,真可谓用到极致了。

“望”字照应“不知何处”。征人原已思乡,今闻悠扬哀怨的笛声从家乡那边飘来,便无不回头“望乡”。虽然什么也看不到,但心中有了着落、有了依靠。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

其他评价

和令孤相公言怀寄河中杨少尹

章句惭非第一流,世间才子昔陪游。

吴宫已叹芙蓉死,边月空悲芦管秋。

任向洛阳称傲吏,苦教河上领诸侯。

石渠甘对图书老,关外杨公安稳不。

回乐峰前沙似雪,受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

对读诗歌

夜上受降城闻笛

(唐)李益

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,

黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。

赏析

注释

《从军行》:乐府旧题,属相和歌辞平调曲。多是反映军旅辛苦生活的。

羌笛:羌族竹制乐器。《关山月》,乐府曲名,属横吹曲。多为伤离别之辞。

无那:无奈,指无法消除思亲之愁。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

《从军行》组诗是王昌龄采用乐府旧题写的边塞诗,共有七首。这一首,刻画了边疆戍卒怀乡思亲的深挚感情。

这首小诗,笔法简洁而富蕴意,写法上很有特色。诗人巧妙地处理了叙事与抒情的关系。前三句叙事,描写环境,采用了层层深入、反复渲染的手法,创造气氛,为第四句抒情做铺垫,突出了抒情句的地位,使抒情句显得格外警拔有力。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

开头两句,诗人故意创造出一种松弛宁静的气氛:没有战事,戍楼独坐,夕阳西下,晚风轻拂。但这是边境上特有的暂时的平静,静谧中潜伏着肃杀和紧张。在这样的情景下,战士想家是极自然的。于是接下去写他吹起笛子,吹的是寄托着“伤离别”之情的《关山月》曲调。通过笛声,我们已体察到这位战士思念家乡亲人的感情。

在表现征人思想活动方面,诗人运笔也十分委婉曲折。环境氛围已经造成,为抒情铺平垫稳,然后水到渠成,直接描写边人的心理——“无那金闺万里愁”。作者所要表现的是征人思念亲人、怀恋乡土的感情,但不直接写,偏从深闺妻子的万里愁怀反映出来。

从军行·烽火城西百尺楼

(唐)王昌龄

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛《关山月》,无那金闺万里愁。

赏析

返回

思考题

这一首诗算得上是一首悲伤的诗吗?为什么?

我们认为这不是一首悲伤的诗。“一夜征人尽望乡”算得上是情绪最深沉的一句,但是还是没有到悲伤的程度。诗的情绪可以称之为惆怅,可以称之为彷徨,但算不上是悲伤。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首